走向创业型科研机构——深圳新型科研机构初探

曾国屏,林 菲

(1.清华大学 深圳研究生院,广东 深圳 518055;2.清华大学 科学技术与社会研究中心,北京 100084)

一、一批新型科研机构在深圳兴起

深圳作为我国改革开放的前沿,特区创办之初,可谓是“科技沙漠”。经过三十年的发展,深圳逐渐形成了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,90%以上研发机构、90%以上研发人员、90%以上研发资金、90%以上发明专利来源于企业,2012年全社会研发投入水平达到3.81%,成为充满活力的“创新绿洲”。

其间,自从深圳清华大学研究院(1996年)拉开新型科研机构发展的序幕以来,进入新世纪又出现了中科院深圳先进技术研究院(2006年)、深圳华大基因研究院(2007年)、深圳光启高等理工研究院(2010年)等为典型代表的“新型科研机构”。这是在创新竞争激烈的当代,科研机构的传统定位不断被超越,发展出新的组织形态和功能。

(1)深圳清华大学研究院

深圳清华大学研究院(以下简称深清院)是深圳市政府与清华大学共建、以企业化方式运作的正局级事业单位,实行理事会领导下的院长负责制。1996年12月,市校签署合建“深圳清华大学研究院”协议书,双方共同投资8000 万元,其中清华大学投资2000 万元,双方各持50%股份。虽说是深圳的事业单位,但实行企业化管理,只有20 个编制和三年事业津贴,三年后要完全走向市场。

深清院作为中国市校合建的第一家研究院,尝试对科技与经济结合方式进行新探索,成立时尚无国际先例可循[1]。深清院要充当清华大学推进区域科技经济发展的典范,提出了四个主要发展目标:第一,推出一大批拥有自主知识产权、面向市场的科技成果;第二,加速科技成果的转化;第三,孵化和培育高科技创业企业;第四,培养高层次人才。进而逐步形成了深清院的独特的“四不象”模式[2]:既是大学又不完全象大学,文化不同;既是研究机构又不完全象科研院所,内容不同;既是企业又不完全象企业,目标不同;既是事业单位又不完全象事业单位,机制不同。“四不象”理论,奠定了深清院发展的理论基础。

1997年12月深清院正式开班办学,培养在职研究生。1999年8月,深清院一期落成使用,随之第一批孵化企业入驻;并从校本部引入实验室,初步搭建起技术平台;还成立了由深清院控股的创投公司,初步形成自身的投资功能。

2007年,由深清院孵化的一家电子科技股份有限公司首次公开发行股票并成功上市。2010年,孵化的三家公司接连成功上市。2010年在孵企业总销售额超过260 亿,其中自主创新产品占213 亿,比重达82%。截止2012年7月,深清院孵化、创办和投资了180 多家高科技企业,15 家上市企业,控股及参股企业150 家,累计孵化高新技术企业600 多家,在孵企业360 家。科技成果孵化,从单个项目、单个企业的孵化,发展到产业链孵化,并将触须延伸到硅谷筹建“北美创新创业中心”(2009年),形成了具有特色的孵化体系。

截至2012年7月,深清院已投资4 亿余元建成电子信息技术、光机电与先进制造、新材料与生物医药、新能源与环保技术等四大研究所和公共研发平台,建有国家重点实验室(工程中心)深圳分室4 个,省、市重点实验室10 个,科技部中小企业技术服务中心、广东省产学研示范基地、高技术产业化示范工程、国家体育产业发展基地各1 个,与企业联合研发中心16 个;承担了“863”、“973”、科技支撑计划、科技重大专项等多项国家级项目;获国家技术发明二等奖、科学进步二等奖共3 项,省科技进步特等奖1 项,申请专利200 多项,获授权的100 多项中68%以上是发明专利;组织实施了150 多项科技成果转化[3]。

深清院的成立和创新发展,拉开了“科技+产业+资本”的“三位体”乃至“科技+产业+资本+教育(培训)”的“四位体”模式的深圳新型科技机构的发展序幕。

(2)中国科学院深圳先进技术研究院

中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称先进院)成立于2006年,是由中国科学院主管、与深圳市以及香港中文大学共建的国家科研机构,实行理事会领导下的院长负责制,是我国大陆首家以集成技术为学科方向的、主要从事现代制造业自主创新研发的科研机构。

先进院的成立,是中科院为推进知识创新体系与技术创新体系、区域创新体系的结合而实施布局调整的重要环节,也是深圳市提升源头创新能力、完善创新体系的重要举措,并成为加强深港科技领域交流合作的重要契机。中科院与深圳市有多年良好合作,深圳市抓住中科院准备与地方共建研究机构的契机,积极争取该项目落户深圳。2006年2月,双方签署合作共建备忘录,明确深圳市将全力支持中科院在深筹建研究机构,并将给予相关支持。随之,筹建组第一批人员3月就到了深圳,边筹建边科研。当年9月,院市双方签订“共建中国科学院深圳先进技术研究院协议书”,中科院、深圳市、香港中文大学三方签订“共建中国科学院香港中文大学深圳先进集成技术研究所协议书”,先进院正式挂牌成立。2009年12月,先进院正式完成三方验收,并获中编办批准纳入国家研究院所序列,隶属于中科院。

先进院以台湾工研院为借鉴,致力于现代装备制造业及服务业的基础性、前瞻性、战略性的研究,涉及智能系统与装备制造、低成本健康、工业信息化等方向,形成了多学科交叉、集成创新的特色优势,以及集科研、产业、资本于一体的发展模式。

2009年3月,院市双方又达成协议,启动先进院新工业育成中心建设。先进院与招商局集团蛇口工业区合计投入1.1 亿元的建设资金,次年8月中科院深圳现代产业技术创新与育成中心在蛇口正式开园,并设立10 亿元产业基金,从孵化企业、帮助完善治理结构和管理机制、提供管理及市场咨询、提供创业基础条件入手,破解初创型企业融资难题,提高高科技企业的生存能力与产业规模,在多个战略性新兴产业领域,孵化、凝聚、育成高新技术企业,逐步形成产业集群,引领并带动深圳市战略性新兴产业的建设和发展。

在产学研合作方面,先进院通过多种途径、多种方式服务广大企业。目前已与400 多家企业建立了服务或合作关系,签订工业委托开发及成果转化合同近200 个,总收入过亿元;孵化高新企业46 家,利用社会资本数十亿元。获科技部授予国家首批“技术转移示范机构”(2008)和“十一五”支撑计划优秀团队奖(2011);两次获“中科院院地合作先进集体”和“2010年度中国产学研合作创新奖”。

先进院坚持“以人为本”,建立起“领军人物+百人计划+青年骨干”的三层结构人才梯队,2009年7月经中组部批准成为深圳市唯一的“千人计划”基地。先进院还通过计划内招生、联合培养、设立“客座学生”等方式招收、培养研究生,截止2011年6月共培养研究生1384 人,近半数毕业生进入高新技术企业,数百人留在了深圳。2012年8月30日,以先进院为依托的深圳先进技术学院建立,将通过港澳台的教育资源和国家研究所的科研优势协同创新,建设成为一所以研究生培养为主、多学科交叉、致力于集成创新、快速适应全球科技经济发展变化和区域需求为特色的新型学院[4]。深圳先进技术学院是深圳新建的第二所特色学院,也显示了先进院进一步向“科技+产业+资本+教育”的“四位体”模式发展。

(3)深圳华大基因研究院

深圳华大基因研究院(以下简称华大基因)由北京基因组研究所南迁而来。1999年成立的华大基因研究中心,由于承担和完成了人类基因组计划和水稻基因组计划等重大项目而获得了国内外科技界的高度评价。中科院决定以华大基因为基础成立“北京基因组研究所”,将其纳入中科院体系;并于2003年11月得到中编委批准。2007年,新一代测序仪问世,这对基因组学是难得的发展机遇。北京基因组研究所的有关人员在研究所发展方向、基因组学发展重点等方面产生了严重争议。华大基因创始人之一汪建率领几十名科技人员离开国有体制,几经辗转后最后南下深圳,开始新的创业历程。2007年4月,华大基因正式在深圳市民政局以民办非企业单位登记注册;2008年6月,被深圳市政府批准成为事业单位。

落户深圳以来,华大基因坚持以基因组为基础的“科学发现-技术发明-产业发展”的“三发联动”;以与国际接轨的大科学项目任务“带学科、带人才、带产业”(“三带”),实现了快速扩展,在基础研究方面与世界同步,产品又获得了可观的市场效益。华大基因发起、参与或承担了多项基因组计划,在《自然》、《科学》、《细胞》等国际一流期刊上发表了数十篇学术论文,形成高水平的研究能力和学术声望。2007年10月11日,独立完成绘制了“第一个中国人基因组图谱”。2010年1月,购买了Illumina 公司的128 台HiSeq2000 测序仪。同年,与英、美共同发起并完成了千人基因组计划,在基因组研究方面实现了从跟踪、参与到共同主导的根本性转变。目前华大基因已成为世界基因组学领域研究人员最多、平台规模最大、测序能力最强、产生数据最多的研究机构。华大基因从2007年落户于深圳时的100 多人,2012年发展到近4000 人,销售收入近10 亿元,其中50%来自国外。

除了基因测序和分析,华大基因通过功能基因组和应用基因组研究,加速培育基因产业。2011年1月,国家发改委批复同意依托华大基因组建深圳国家基因库,建成后将成为世界上数据量最大的基因库。2011年6月,华大基因与深圳市创新投资集团联合相关企业成立深圳基因产学研资联盟,以促进科研成果转化、推进产业化应用。华大基因利用基因组技术培育农作物品种,转基因谷子等品种已进行到田间试验阶段;无创胎儿染色体疾病检测技术已获得多个省市的临床检测许可,也在日、韩等国推广。到2012年底,华大基因在国际一流期刊上发表和被接受论文已将近60 篇;累计申请发明专利512 项,其中已授权121 项;已在9 个省市建立了实验室、临床中心、分公司或产业基地;在美、欧、日、澳大利亚等国家建立了分支机构,有广泛的国际影响。华大基因被自然出版集团评为“2012年度中国科研机构”第6名,执行院长王俊被《自然》杂志评选为2012年十大科学人物之一[5];2013年初被麻省理工《科技创业》杂志评为全球最具创新力技术企业50 强之一[6]。

华大基因注重通过对外培训、联合培养、在线开放课堂等方式培养了大批年轻人才。2008年3月,与深圳大学合作成立“深圳大学医学院华大基因研究院”;次年年3月,与华南理工大学成立“基因组科学创新班”,后又与多所国内重点高校采用此模式签订签署协议,联合培养创新人才[7]。2011年10月21日,华大基因学院宣布成立,成为深圳成立的第一所特色学院。华大基因学院实行理事会下的院长负责制,教职工实行全员聘任制,以培养硕博层次人才及开展国内、国际基因科学相关高端培训(以及招收外籍学生)为办学宗旨。

(4)深圳光启高等理工研究院

深圳光启高等理工研究院(以下简称光启)由政府、产业界和金融界共同支持,由其核心创建团队与深清院、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深港产学研创业投资有限公司共同发起,2010年1月以民办非企业单位在深圳市注册成立,并于2010年7月13日正式揭牌,2012年纳入深圳市事业单位编制。

光启的核心创业团队五位成员都具有世界一流大学和科研机构的教育背景与研究经历,2009年他们归国创业时平均年龄不到30 岁。院长刘若鹏的中小学都在深圳度过,保送进入浙江大学从大二下半年起便开始接触和从事有关超材料的研究;后赴美国杜克大学攻读博士学位,2009年与当时的团队通过超材料技术研制出能够对指定频段实现电磁波绕行传播的“隐身衣”,成果在《科学》上发表后引起轰动[8]。光启核心团队的五位成员在学成后决定回国创业,认为超材料领域将发展成为类似30年前的半导体那样的爆发性增长的产业。

光启致力于超材料的研发,并特别关注这些技术的产业化应用。深圳市科协了解到由此带来的是具有国际顶尖水平的研究项目,发挥人脉、信息等多方面的软实力优势,帮助光启团队与当地政府科技主管部门进行沟通,并多次组织专家讨论会和论证会,促进团队的引进、研究院的规划和成立,以及研究成果的迅速产业化[9]。光启团队很快获得了风险投资3000 万元的资本投入,并成为广东省引进的国内顶尖水平、国际先进水平的创新科研团队之一,也是唯一一支海外回粤落户的自荐团队,得到广东省4000 万工作经费支持。

光启在运营模式上定位为民办公助、自负盈亏的非营利性研究机构。组织架构上是理事会领导下的院长负责制,理事会成员来自政、产、研各方代表,以确保研究院成立初衷的发展方向。研究人员采用聘用制,每2年一次评估,通过3 次遴选后,合格者可逐步由初级科学家晋升为终身科学家。人才引入上形成以顶尖科研人员去吸引、甄别和引进同等水平人才的模式,注重科研团队和配套实验设备的引进。构建起跨学科集成创新机制,实行并行研发管理策略,实现了技术体系与工业体系的融合[10]。探索建立一套良性循环的产业化模式:政府和研究院成果转化公司共同投资光启,如果某一研究项目成熟,成果转化公司拥有对研究成果的优先购买权,并成立项目公司对其产业化,收益回报给成果转化公司,并将继续投资光启,从而完成从投资、研究、产业化到再投资的良性循环[11]。光启立志在中国探索和建立一整套可持续在新兴交叉科技领域进行源头创新及成果转化的高端创新体系[12]。

成立不到三年,光启获得了快速发展,至2013年初已拥有国际国内发明专利超过两千件,保持平均每周申请25 项发明专利的高增长,在电磁超材料领域形成专利覆盖。光启还主持863 项目“超材料及其相关器件关键技术研发”,建立起超材料电磁调制技术国家重点实验室,在多个省市的重点实验室与工程实验室。2011年7月,光启发起成立“深圳超材料产业联盟”、“超材料产业基金”,随后还参与成立“深圳市新材料产学研创新联盟”;2011年11月,光启主导的世界首条超材料研发中试生产线落户深圳龙岗;2012年5月,光启为主体开发建设的深圳超材料产业基地在深圳宝安奠基,并被列为省市共建战略性新兴产业基地。

2012年底,光启的科研团队发展到300 多人,其中90%年龄在35 岁以下,许多人有国际名牌大学和著名科研机构的博士学位或工作经历,外籍全职科研人员有40 多位[13]。2012年12月,光启与深圳大学联合创办深圳大学光启新材料特色学院,成为了深圳市的第三所特色学院,将着眼于以新材料为研究特色的战略新兴产业领域,形成具有高度学科交叉与突破性创新的研究风格的特色学院,并希望以此为基础申请设立材料领域的工程博士点。

二、如何认识深圳的新型科研机构

(一)深圳新型科研机构的共同特征

上述四家新型科研机构虽然发展经历、研究领域各不相同,具有不同的工作重点和工作特色,但是,它们也具有一些相似的特征而区别于传统“科研机构”,具有新的内涵。

1.机构定位和宗旨上的创新。这四家科研机构都定位于将具有产业前景的前沿科技探索与产业发展紧密结合起来。在科技创新链中,它们一方面涉及知识链上的定位,不仅有大量应用研究,更是关注于前沿研究,甚至进入到基础研究;另一方面也都考虑经济效果的价值链定位,引领和面向市场、催生产业成果,包括衍生企业、孵化企业或服务于企业发展。

因此,这些新型科研机构,一方面发挥着传统意义上的科研机构的作用,同时又绝不止步于传统意义上的科研,而是持有科学发现、技术发明和产业发展的“三发联动”理念,将科研的目标指向催生产业化的前沿研究,并以“三位体”乃至“四位体”模式从科研机构组织方式上克服科技与经济脱节的“两张皮”问题,包括以孵化企业、所企合作和衍生企业的创业方式直接推进转化前景变成为现实,而且还致力于将之与人才培养等诸方面结合起来。

可见,深圳的“新型科研机构”,其实质在于科技创新与创业的结合、借助创新而创业、通过创业而实现创新,可称之为“创业型科研机构”。

就它们的具体定位来看,其中华大基因和光启突出地以表现出探索具有产业化前景的专业化前沿研究(分别是生物基因科技领域和超材料科技领域),并致力于以自身科技成果衍生企业、培育新兴产业;深清院和先进院则更多地体现了作为综合性科研机构和公共研发服务平台的功能,深清院成为了高科技企业孵化器的典范,先进院在低成本健康与高端医学影像、机器人与智能系统等多个方面形成了具有自主知识产权和国际竞争力的成果。

2.组织运行机制上的创新。这四家新型科研机构,尽管初创的起点有所不同,尽管眼下都是“事业单位”,但是都不同于传统科研机构、传统事业单位,而是通过体制机制的创新,实行一定程度上的企业化运作和管理。

深清院和先进院两家属于事业单位,有一定的“事业编制”,但是,“事业编制”并不具体对应到个人,而是统筹使用,对研究人员采用聘用制,具有较大的自主性和灵活性。这可以称为“国有新制”。

华大基因和光启在成立之初都是以“民办非企业单位”的身份注册,都是“民办公助”的非营利性科研机构。为了克服已有体制问题上的障碍,促进其发展,深圳市将其改制为二类事业法人单位①“民办研发机构”之所以都被改制作为“事业单位”涉及到当时的某些制度上的冲突,如为避免在试验仪器设备购置过程中产生的大量进口税费。深圳市政府(市政府办公会议纪要2010年262 号)将其改制为二类事业法人单位,即其它组织利用国有资产举办的事业单位,但在机构审批过程中,对其民办研发机构的身份作出了特别说明。因此,改制后仍采用民办研发机构的体制机制运营。参见:董建中,林祥.新型研发机构的体制机制创新.特区实践与理论,2013,(6):28-32。,但改制后仍采用民办研发机构的体制机制运营。它们实质上是“民办公助”。

这四家新型科研机构,在其创立过程中都获得了政府公共科技经费的支持,在其发过程中也积极参与争取各种各样的公共研发项目和经费;同时,也都遵循市场规律,通过产研合作、科技服务、成果孵化、资本运营等方式,得到产业、创投、金融等社会各界的资助,探索和形成创新系统中有密切关系的不同主体的协同作用新方式。

在具体的组织方式上,这四家机构都采取理事会领导下的院长负责制,理事会由政府和发起单位共同组成,对机构发展方向和定位等重大问题进行决策,保证了机构本身的社会公益性,并避免机构的发展与预期出现太大偏离。

在内部管理上,四家机构的科研人员整体上都采用聘用制,都比较重视团队建设,不但注意在科研中的分工配合,并且注重建立从基础性研究到产业化再到商业推广的综合性团队建设,并注重对科技创业人才的培养。例如华大基因在科研模式上采取不同于传统PI 制的“模块化”方式:按照科研方向和功能,将科研人员分成小组,开始某一项目时项目负责人可以很快地调用相关小组,经过短期重组后立刻投入项目;显示出“温特制”科研方式。

3.聚焦核心研究领域、注重学科交叉综合。新型的体制机制,只有与研发本身有机地结合起来,才能真正发挥出力量。这不仅要求在创新价值链上的定位,而且要求在研发内容领域上也进行创新。事实上,它们都形成了自己的核心研究领域,并注重学科的交叉综合。

在聚焦于各自的核心领域方面,例如,深清院主要从事电子信息技术、光机电与先进制造、新材料与生物医药、新能源与环保技术等四个领域的研究,并在此基础上形成公共技术平台,为企业孵化提供支撑。又如,先进院的主要研究领域为低成本医疗与生物医药、新能源与新材料、智能机器人、数字城市与物联网等,并专注于孵化处于这四大领域的战略性新兴产业。再如,华大基因专注于基因和生物信息领域的研究,以硬件和软件上的大规模资源投入形成大平台和大团队,进而形成国际领先的核心竞争力,并致力于“三发联动”,促进科学、技术和产业之间的畅通。续如,光启主要从事超材料的技术研发,这一领域本身就是一个融合了材料科学、电子信息、数理统计等多学科的基础性前沿交叉学科。

这四家机构的研究领域既有所交叉和竞争,又有合作和共享。如华大基因和先进院于签署战略合作协议、共建实验室,深清院下属创投公司对光启成立的推动作用等。同时,他们的“三发联动”中,一方面具有了“巴斯德象限”研究,研究同时又指向科技成果转化和产业化。当代科学、技术和产业越来越融合,在基因、新材料等领域的许多科研包括基础性科研成果到产业化、商业应用的距离不断缩短,这必须站在科技和产业发展的前沿,顺应科技和社会相互作用的规律,以“三发联动”、“三位体”乃至“四位体”的协同创新才能成功。

这些创业型科研机构不仅与国内大学、科研机构和企业有大量合作,还特别重视国际产学研合作。如深清院在硅谷创立了深圳清华大学研究院北美创新创业中心;又如先进院与香港中文大学共建成立,先进院与香港科大、美国的STI、Intel等成立了联合实验室;再如华大基因与丹麦科学家成立了“中丹癌症研究中心”、与香港中文大学成立了“中华基因组研究中心”,并于2011年4月被科技部国际合作司授予基因研究的“国际科技合作基地”称号。

4.引入资本要素,重视商业模式。与定位、宗旨和研究领域的“三发联动”、“三位体”乃至“四位体”相对应,创业型科研机构认识到科技成果的产业化、商品化在科技创新过程中的重要性以及困难性,采用引入产业资本、风险资本等方式,重视对商业模式的探索,以期顺利实现科技成果转化。

如深清院在1999年就成立了创投公司,2009年成立深圳清华创新创业基金,为高科技企业提供创业期的天使投资和风险投资,为其孵化器功能的发挥提供了必要的保障,采用多种灵活机制为孵化企业服务,如以租金换股权等。先进院将研究所从单独科技单元发展到科研产业混合体,建院开始便致力于搭建“科研”、“产业化”和“资本融资”三个平台,以通过整合社会资源实现“科研+产业+资本”的良性互动,并通过设立研究院发展基金,形成“资金-科研-企业-资本市场-资金”的增值循环链,解决长期发展的资金问题;截至2012年底,先进院已有一、二级企业共计60多家,利用社会资本逾15 亿元。华大基因对于没有明确机理支撑的成果(如转基因育种)仅作为研究之用,只有学术上没有争议的成果才开始进行产业化和商业化,比如在育种过程中仍采用传统杂交技术,并且对商业投资采取谨慎的态度,以保证学术研究的自主性。光启的成立离不开创投资本的支持,自己也以自身核心技术为基础,发起成立“超材料产业联盟”和“超材料产业基金”,聚集科技创新集群,引领各类投资机构对超材料领域的早、中期项目和新创企业进行投资,并扶持上下游企业,形成产业群落。

总之,深圳的这四家新型科研机构——创业型科研机构——以其独特的定位、先进的理念、领先的研究、创新的运作方式,在科技研发及其与经济社会结合上取得了突出成就,为科技、产业、资本等要素相结合提供了范例,对我国深化科技体制改革具有参考价值。

(二)走向创业型科研机构

科研机构和科技体制的变革对科技的发展和其社会作用的发挥有重要影响,科技史上世界科学中心的更迭与后发国家在科研机构和科技体制上的创新有着密切关系。例如,国立科研机构的设立在英国、法国先后成为世界科学中心过程中的作用,研究型大学的发展在德国、美国先后成为世界科学中心过程中的作用等。科学范式在演化中,出现了从追求真理的“默顿范式”,进一步发展到随求产业的“齐曼范式”和追求民生的“生活科学”范式[14],同时也就表明,科研机构的变革的重要方向也是将知识生产、成果转化和知识利用结合起来。

在当代,知识成为一种重要的生产要素,以科技创新创业为特点的内生经济成为一种理想的增长方式。科研机构的当代发展,越来越把科技与经济结合、促进创新创业整合到自身的功能定位之中。正是由于“科学与产业合作创新的进一步深化在全球范围内大大激励了创业型科研组织的发展”[15]。

科研机构是从事有组织研发活动的场所。但是,对于研发活动的基础研究-应用研究-试验发展三阶段划分不能作简单的或绝对的理解,其间的关系相当复杂。正是针对人们关于基础研究与应用开发关系理解上的困惑,美国D.E.司托克斯结合对巴斯德关于发酵的研究为案例考察,提出来科学研究的象限分类模型[16]。其中,玻尔象限即一般意义上的“基础研究”、“纯科学”研究;爱迪生象限代表只考虑应用目的、不寻求对某一科学领域现象的全面认识的研究;皮特森象限表示那些既不由认识目的激发、也不是应用目的激发的研究,如关于昆虫标记和发病率的系统化研究;巴斯德象限意味着,科学研究既寻求扩展认识的边界,又受到应用目的影响。科技史上,巴斯德同时投入认识和应用研究,清楚地表明了这两个目标的结合。现代的巴斯德象限研究,包括曼哈顿工程的基本研究、欧文·朗缪尔的表面物理学等。巴斯德象限揭示了科学研究追求基本认识和应用考虑并不是矛盾的,不仅基础研究可能导向应用开发,而应用开发中也可以引出基础研究,基础研究和应用研究、科学研究与技术开发之间并无明显的界限,甚至有可能相互转化、相互融合。

鲁坦(V.W.Ruttan)以此为基础,根据研究活动的类型以及获得资助的来源,提出了新的四分类法[17]。他把政府资助的基础研究称为玻尔象限,政府资助的应用研究和技术开发称为瑞克欧尔①瑞克欧尔(Hyman George Rickover,一般译为海曼·乔治·里科弗)是美国海军上将,被誉为美国“核潜艇之父”,曾领导原子能委员会橡树岭国家实验室、洛斯阿拉莫斯实验室和利沃莫实验室,以及西屋公司和通用电气公司的实验室,开发核潜艇。象限,主要依靠来自市场(产业部门)资助的应用研究和技术开发称为爱迪生象限,受应用激发并主要依靠产业部门资助的基础研究称为巴斯德象限。

通过对科技研发活动更深入的考察可发现,在传统上公认的基础研究、应用研究、试验发展三阶段之间,至少还可以辨识出以下环节:实验技术;共性技术;应用技术;专有技术;核心技术[18]。从“纯基础研究”到“商业性技术开发”之间,有一个广阔的过渡地带,这对于科技与经济的结合来说,既是关键性的过渡环节,也往往是受到忽视的薄弱环节,大量地、显著地存在着“市场失灵”、“组织失灵”,乃至宏观上的“系统失灵”等问题。创业型科研机构的出现,与克服其中的种种失灵有关。

对于科研机构,传统上可以根据研发活动的目标和特点,将之分为使命导向型、科学建制型、学术研究型三类[19],分别从事任务导向的研究(主要指政府和企业的研究机构)、侧重于促进科学本身的发展的研究、以及小规模的探索性研究(主要指大学);传统上也根据组织结构与外部政治和经济主体的关系,将之分为知识探求型、研究承包型、服务提供型三类[20],其中研究人员的研究自主性依次递减,而对外部资源的依赖性则依次递增;传统上还可以根据同行交流和评议,以及科学家对市场的敏感程度,将之分为孤独天才型、技术推动型、市场牵引型、多重项目型四类[21]。如此等等。

我国科技体制改革过程中,将科研机构分为社会公益类和技术应用类两大类型。社会公益类科研机构作为事业单位,主要从事基础研究、应用研究和其它公益性研究,由政府部门主管,经费投入实行科学基金制,由国家预算拨款;技术应用类科研机构转制为企业,或成为企业、行业技术研发机构,以多种方式进入市场竞争。其间,由于分类方式具有模糊性、机构定位不明确等因素也导致一些问题,如某些具有公益性的科研机构转为企业,损失了公共研发资源;而某些从事技术开发、具备转制条件的机构仍然留在公益性事业单位体制内,降低了竞争力;在科研机构的管理和运行上也远未完善,仍处于继续深化探索之中。

当代科技系统的发展变得越来越复杂,根据某种关系进行如上述的一维划分,表现出很大的局限性。传统上认为大学科研机构主要从事基础研究,但现在的大学实验室经常从事应用导向很强的研究项目;传统上政府研究机构主要是官办,但现在也可能采取更灵活的运作方式,如美国的国有民营(GOCO)实验室等;传统上认为企业实验室主要从事商业化研发作并由私人支持,实际上也有许多企业实验室也在从事基础研究,还得到来自政府的巨额资助[22];近年来兴起的工业研究院等科研机构,更是高校-政府-企业综合作用的杂合体。

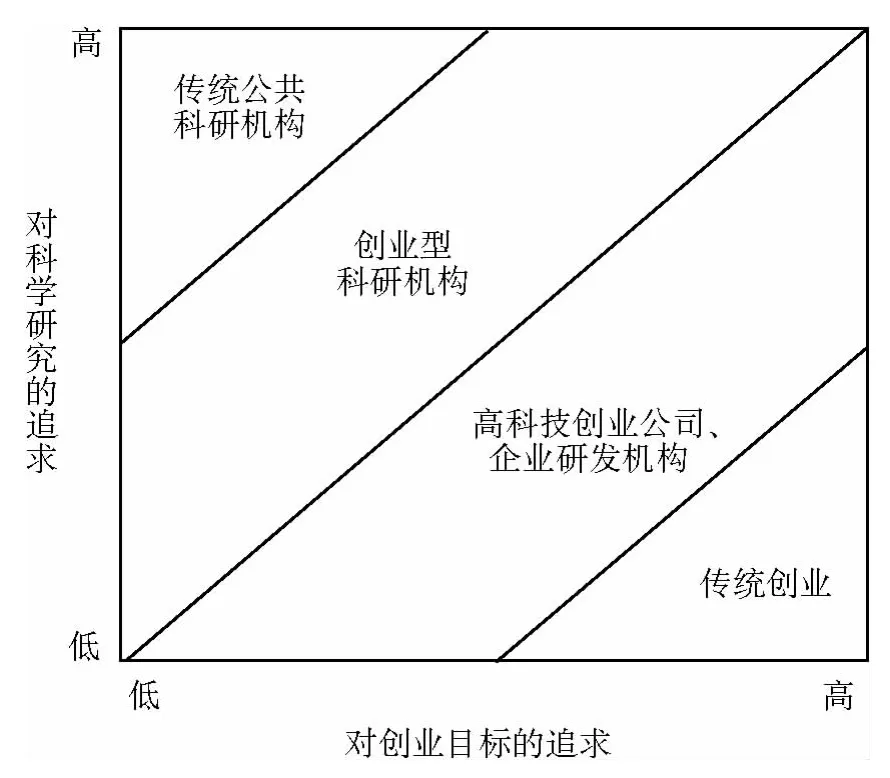

图1 科技创新相关组织机构的不同定位

更一般地,对知识的追求(科学研究)和对财富的追求(创新创业),这两种目标体现为一种二维关系,可以从二维视角对相关的组织机构进行定位(图1)。本文把深圳兴起的新型科研机构归入“创业型科研”类型,是尝试揭示它们在整个创新价值链中基本定位,以及展现当代科研机构发展的一种新趋势。

[1]冯冠平.我所经历的研究院发展过程中的十件大事[A].海之梦——深圳清华大学研究院成立十周年纪念文集[C].清华大学深圳研究生院,2006.22-33.

[2]冯冠平,王德保.创新技术平台对深圳科技经济发展的作用[J].中国软科学,2005(7):15-19.

[3]深圳清华大学研究院网站.http://www.tsinghua-sz.edu.cn/About.aspx?CateID =222 [EB/OL].2013-09-22.

[4]中科院深圳先进技术研究院网站 .http://www.siat.cas.cn/gkjj/zzjg/.[EB/OL].2013-09-22.

[5]刘传书.华大基因王俊入选《自然》评选的科学界年度十大人物[N].科技日报2012-01-22(1).

[6]深企为何屡上世界创新排行榜[N].深圳特区报,2013-02-27(A04).

[7]华大基因网站http://www.genomics.cn/navigation/show_navigation?nid=1516.[EB/OL].2013-09-22.

[8]季杰,董学峰,胡筱荻.独家专访刘若鹏:“在这行业,我是一个老人”[N].深圳商报.2012-08-28(A06).

[9]陈宇轩,曾国屏.发挥“纽带”作用,助力“光启”成长[J].科协论坛,2013(1):31-32.

[10]段小华.破解“巴斯德象限”的中国模式——光启研究院的创新发展及启示[EB/OL].中国科技战略研究网http://www.casted.org.cn/blog/index.php?blogId =1626.2012-05-28.

[11]中国光电网.访深圳光启高等理工研究院院长刘若鹏博士及其核心团队[EB/OL].http://www.optochina.net/html/zx/ft/11630.html.2010-08-29.

[12]光启研究院网站.http://www.kuang-chi.org/about_info.php.[EB/OL].2013-09-22.

[13]广东省科学技术厅.“光启模式”[J].广东科技,2012(10):37.

[14]曾国屏,创新型国家建设中的科技传播与普及[M].见:杨舰,刘兵主编.科学技术的社会运行.北京:清华大学出版社,2010.22-43.

[15]温珂,苏宏宇,宋琦.基于过程管理的科研机构合作创新能力理论研究[J].科学学研究,2012,(5):793-800.

[16]D.E.司托克斯.基础科学与技术创新[M].周春彦,谷春立译.北京:科学出版社,1999.62-64.

[17]Ruttan V W.Technology,Growth,and Development:An Induced Innovation Perspective[M].New York:Oxford University Press,2001:537.参见:刘立.科技政策学研究[M].北京:北京大学出版社,2011.20.

[18]李纪珍.产业共性技术供给体系[M].北京:中国金融出版社,2004.29-48.

[19]H.Brooks.The government of science[M].Cambridge:The MIT Press,1968.57.

[20]Wilts A.Forms of Research Organisation and Their Responsiveness to External Goal Setting[J].Research Policy,2000(29):767-781.

[21]Simpson B,Powell M.Designing Research Organization for Science Innovation[J].Long Range Planning,1999(4):441-451.

[22]Michael Crow,Barry Bozeman.美国国家创新体系中的研究与开发实验室——设计带来的局限[M].高云鹏译.北京:科学技术文献出版社,2005.104,120.