寰椎上关节面的解剖观测

赵志新,米立国

(1.河北省承德县医院神经外科,河北承德 067400;2.河北医科大学基础医学院解剖学教研室,河北石家庄 050017)

寰椎上关节面的解剖观测

赵志新1,米立国2

(1.河北省承德县医院神经外科,河北承德 067400;2.河北医科大学基础医学院解剖学教研室,河北石家庄 050017)

寰椎;上关节面;解剖学

寰枕关节是寰椎两侧块的上关节面与相应的枕髁构成的椭圆关节,属联动关节,可使头作俯仰、侧屈和环转运动。寰枕关节的损伤是颅颈交界的严重损伤,甚至危及生命,故维持寰椎关节的稳定很重要。寰枕关节失稳可分为创伤性和非创伤性,临床以创伤性多见[1],随着影像技术的提高,非创伤性寰枕关节失稳的检出率逐渐提高,寰椎上关节突后部较平坦是其病因之一[2]。寰椎上关节面是维持颅颈交界区稳定的重要骨性结构,故对上关节面的观察和测量对研究寰枕关节十分必要。国内外对寰椎上关节面的解剖观察已有报道[3-7],但测量工具多为游标卡尺,加之寰椎上关节面的大小和形状变异很大,即使同一寰椎的左右上关节面也不相同。为此,我们采用拓印方法对131例干燥成人寰椎上关节面的形状、面积等进行观测,旨在为临床寰枕关节疾病的研究提供一定的解剖形态学基础。

1 材料与方法

1.1 一般资料:选用131例成人寰椎,性别和年龄未知。观察上关节面形状并分类。上关节面被一非关节面区域的骨面或沟分割者,称之为双关节面Ⅰ;被一明显分割线分割者称之为双关节面Ⅱ。采用拓印方法将寰椎上关节面边缘的形状完整印于白纸上并拍照。用ipp(Intel Integrated Performance Primitives)软件对所得图形进行面积、周长、轴长测量。

1.2 统计学方法:应用SPSS10.0软件进行数据处理,对所测定结果进行正态性及方差齐性检验,组间比较采用t检验或t'。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

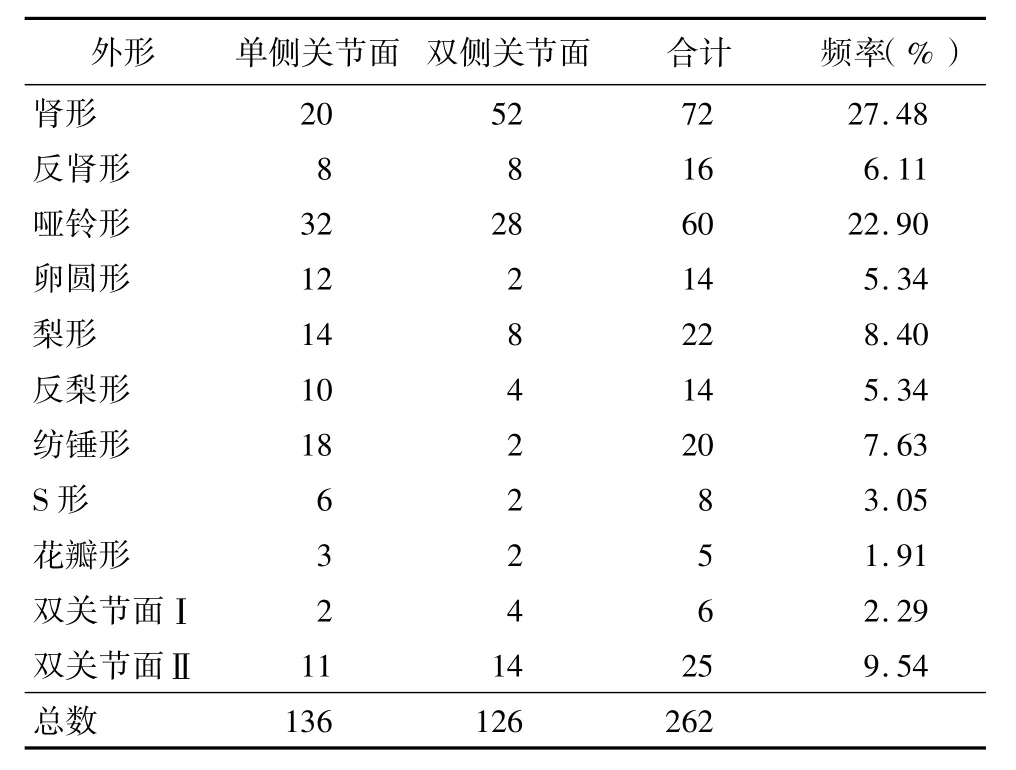

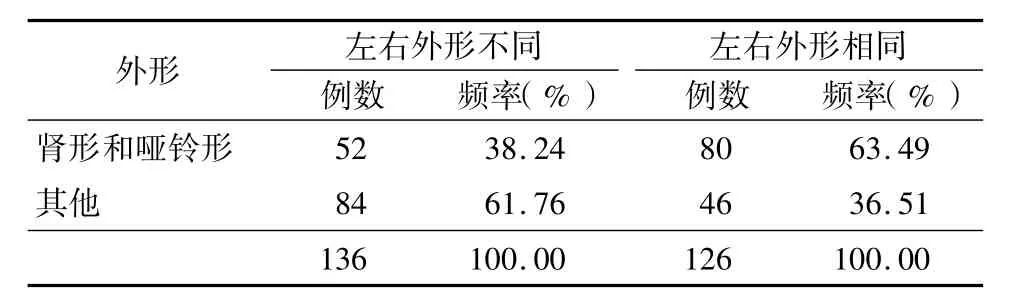

2.1 寰椎上关节面面积:寰椎上关节面的形状和大小变异很大,即使同一寰椎左右也不完全相同。寰椎上关节面的形状可分为11种(图1)。肾形,关节面的内侧缘呈凹形,或有切迹,外形呈肾形或近似肾形,其中多数关节面的后部圆钝宽大,也有少部分其关节面的前后两端较狭窄;反肾形,关节面的外侧缘有切迹;哑铃形,关节面的内外侧缘均有切迹,外形呈哑铃形或花生状;卵圆形;鸭梨形,关节面的前部窄小,后部宽大;倒鸭梨形,关节面的后部窄小,前部宽大;S形;纺锤形;梅花形,关节面的内外缘均有2个或2个以上的切迹;双关节面Ⅰ,其中被一非关节面区域分割成完全分离的两部分;双关节面Ⅱ,关节面间无明显非关节面区域分割,但有一明显分割线,其宽小于或等于1mm(图1,2)。在所有类型中以肾形最常见,占27.48%,而且同一寰椎左右双侧均为肾形者有26对关节面,其相对百分率为72.22%(52/72);哑铃形,占22.90%(60/262),同一寰椎左右双侧均为哑铃形者14对关节面,其相对百分率为46.67%(28/60)。其余均在10%以下,如纺锤形左右相同者的相对百分率为10%。梅花形和双关节面Ⅰ最少,分别占1.91%和2.29%,见表1,2。

图1 寰椎上关节面的外形

图2 寰椎上关节面A.双侧双关节面Ⅰ;B.双侧双关节面Ⅱ;C.右侧双关节面Ⅰ;D.右侧双关节面Ⅱ

表1 寰椎上关节面的外形

总体来看左右上关节面外形相同者126例,左右上关节面外形不同者136例,两者差异无统计学意义(P>0.05),见表2。从外形上看肾形和哑铃形占50%以上,而且双关节面Ⅱ的整体外形多数呈哑铃形。

表2 肾形和哑铃形上关节面的构成

2.2 寰椎上关节面面积:在131例寰椎中选择100例外形完整者进行测量,结果表明,上关节面面积为149~262mm2,平均(204.0±25.3)mm2。寰椎左侧上关节面面积大于右侧者26例。左右两侧面积相同者10例(精确至个位)。右侧面积大于左侧面积者64例。100例寰椎左侧上关节面面积最大值为149~262mm2,平均(200.0±26.7)mm2;右侧面积163~253mm2,平均(208.0±23.4)mm2。寰椎上关节面平均面积右侧大于左侧,且差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 寰椎上关节面周长:200个寰椎上关节面周长54~106mm;平均(71.0±9.3)mm。寰椎左侧上关节面周长大于右侧者12例。左右两侧周长相同者8例(精确至个位)。右侧周长大于左侧周长者68例。100例寰椎左侧上关节面周长54~87mm,平均(69.0±8.1)mm;右侧周长67~107mm,平均(73.0±10.1)mm。寰椎上关节面周长平均值右侧大于左侧,且差异有统计学意义(P<0.05)。

100例寰椎左侧上关节面长轴最大值均值为(24.0±2.6)mm;右侧长轴最大值均值为(25.0± 2.7)mm;右侧大于左侧,差异无统计学意义(P>0.05)。100例寰椎左侧上关节面短轴最小值均值为(8.8±1.7)mm;右侧短轴最小值均值为(8.7± 1.9)mm;左侧大于右侧,差异无统计学意义(P>0.05)。100例寰椎左侧上关节面平均轴长均值为(14.8±1.0)mm;右侧平均轴长均值为(15.1± 0.8)mm;右侧大于左侧,差异无统计学意义(P>0.05)。

图3 枕髁

3 讨论

寰枕关节的运动形式和范围与关节面的外形密切相关。寰椎上关节面的外形多种多样,而其超过半数人的左右上关节面外形不一致,本研究观察的131块寰椎中,左右上关节面外形相同者为63块,126个关节面。而枕髁的外形同样存在左右不一致性及双关节面[8],提示寰椎上关节面的外形和相应的枕髁外形是一致的,但两者并非100%匹配[9]。影像学研究[2]表明寰椎上关节突后部的部分骨质缺失及平坦是造成寰椎关节的不稳定的因素之一。从本研究结果看,只有纺锤形和反梨形(12.97%)及个别肾形和哑铃形的后部较狭窄,多数寰椎上关节面的后部较宽大,这可能与寰椎关节的稳定性有关。

Billmann等[4]认为,寰椎上关节面被一非关节面区域或沟分割成轮廓明确的两部分者为双关节面,欧洲人的发生率为20.8%,其中单侧双关节面的相对发生率为53.8%,双侧双关节面的相对发生率为46.2%,在其他灵长类动物的寰椎中未发现双关节面形。肖洪文等[3]将分割双关节面的非关节区域的宽度限定为≥2mm,国人双关节面的发生率为12%左右。依照此标准本研究中双关节面的发生率仅仅为2.29%,但有部分标本的非关节区呈线性,宽度<2mm,我们将此类双关节面称为双关节面Ⅱ,其发生率为9.54%。从发生学来看,单关节面形式为灵长类寰椎上关节面的原始状态,双关节面可能与人类直立致使寰枕关节的功能改变有关[4]。总之,寰椎及枕髁的双关节面为后天形成的,可能与作用于寰椎关节的受力有关[10]。

新生儿的寰椎由2个骨块和发育不完整的后弓构成,随着年龄的增长后弓逐渐融合。新生儿寰椎的前弓为软骨,1~2岁时开始骨化,持续至5~6岁骨化完成[11]。有关婴幼儿寰椎的上关节面的外形的文献尚未看到,但Hallgren等[12]对1~80岁人的上关节面的前后曲率进行了观察,结果提示婴儿上关节面的前后曲率较小,随着年龄增长,曲率逐渐增加,8岁儿童的上关节面的曲率达成人的90%,至10~20岁时上关节面的曲率达成人水平。提示婴幼儿的寰枕关节的稳定性相对较差,受外力作用时易发生脱位而损伤脊髓。

寰椎上关节面的面积和周长可以从另一侧面寰椎关节的状态,本研究结果显示,同一寰椎上关节面的左右侧或不同寰椎的上关节面是不完全相同的,右侧的周长面积最大直径均大于左侧,差异有统计学意义,尤其在面积和周长方面表现得更加明显,考虑与大多数人为右利手及有右侧偏头的习惯等有关。

[1]KAKARLA UK,CHANG SW,THEODORE N,et al.Atlas fractures[J].Neurosurgery,2010,66(3 Suppl):60-67.

[2]许亮,刘筠,佟帆.非创伤性寰枕关节失稳的CT表现及相关因素分析[J].临床放射学杂志,2008,27(11):1531-1534.

[3]肖洪文,吴国雄,江世礼.寰椎变异的观测[J].泸州医学院学报,1991,14(2):92-95

[4]BILLMANN F,LEMINOR JM,STEINWACHSM.Bipartition of the superior articular facets of the first cervical vertebra(atlas or C1):a human variant probably specific among primates[J]. Ann Anat,2007,189(1):79-85.

[5]HALLGREN RC,CATTRYSSE E,ZRULL JM.In vitro characterization of the anterior to posterior curvature of the superior articular facets of the atlas as a function of age[J]. Spine J,2011,11(3):241-244.

[6]MESEKE CA,DURAY SM,BRILLON SR.Principal componentsanalysis of the atlas vertebra[J].JManipulative Physiol Ther,2008,31(3):212-216.

[7]GOTTLIEBMS.Absence of symmetry in superior articular facets on the first cervical vertebra in humans:implications for diagnosis and treatment[J].JManipulative Physiol Ther,1994,17(5):314-320.

[8]肖洪文,江世礼,张明富.500个颅骨的非测量性观察Ⅰ颅骨的遗传变异[J].泸州医学院学报,1988,11(z1):173-179.

[9]BRIGGS L,HART J,NAVISM,et al.Surface area congruence of atlas superior articulating facets and occipital condyles[J].J Chiropr Med,2008,7(1):9-16.

[10]TILMANN B,LORENZ R.The stress at the human atlantooccipital joint.I.the development of the occipital condyle[J]. Anat Embryol(Berl),1978,153(3):269-277.

[11]CASTELLANA C,KOSA F.Morphology of the cervical vertebrae in the fetal-neonatal human skeleton[J].JAnat,1999,194(Pt 1):147-152.

[12]HALLGREN RC,CATTRYSSE E,ZRULL JM.In vitro characterization of the anterior to posterior curvature of the superior articular facets of the atlas as a function of age[J].Spine J,2011,11(3):241-244.

(本文编辑:赵丽洁)

R323.47

B

1007-3205(2013)11-1457-04

2013-03-07;

2013-04-14

赵志新(1974-),男,河北承德人,河北省承德县医院副主任医师,医学硕士,从事神经外科疾病诊治研究。

10.3969/j.issn.1007-3205.2013.11.039