“海陆的变迁”教学设计

上海市复旦初级中学(200052) 姚 荔

“海陆的变迁”教学设计

上海市复旦初级中学(200052) 姚 荔

一、课标要求

课程标准对本部分内容的要求是A级。A级是较低层次要求,即本节课内容为一般知识内容,要求学生知晓主要地理事实和基本地理概念。

二、教材分析

1. 文本内容“海陆的变迁”内容涉及的是地壳运动的问题,由沧海桑田、漂移的大陆、六大板块三部分构成。教材以海陆的变迁为主题,展开探讨,着重阐明了大陆漂移学说和板块运动基本观点。它是在第一节“全球海陆分布”静态分析海陆分布的基础上,动态分析地球面貌形成的原因,同时也是对第一节“全球海陆分布”内容的延续和深化。

2. 文本设计思想整节教学内容联系紧密,从现象和实例入手,按照求证和探究的思路步步深入,层层展开。教材叙述式课文部分用事实阐述基本观点,淡化、简化知识要求,删减、回避专业名词概念,对两大学说内容的阐述简洁易懂,符合六年级学生的认知水平。

3. 文本结构

三、学情分析

通过第一节“全球海陆分布”的学习,同学们已经掌握了地球表面海陆轮廓的分布,而且大部分同学知道海陆变迁,但对其成因及两大学说的具体内容还是陌生的。

对于六年级的学生,本节内容能引起他们的好奇心和兴趣,但从心理接受的角度来说,本节课内容相对枯燥,两大学说容易让学生产生厌倦感,而且内容距其生活较远,因此需要加强直观手段的运用,通过大量感性认识建立表象,以便发挥想象,进行思考,从而获得理性认识,形成科学概念。

四、教学目标

知识与技能举例说明地球表面海洋和陆地处在不断的运动和变化之中;运用示意图,说出六大板块的名称,指出六大板块的划分;简单归纳板块构造学说的基本观点,说出世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系。

过程与方法通过拼合轮廓图和分析示意图,增强读图能力、想象能力和推理能力;在层层探究、步步求证的学习过程中,初步学会科学的探究思路和方法;通过大陆漂移学说和板块构造学说的发展过程的学习,形成科学史观。

情感、态度与价值观学习魏格纳善于观察和坚韧不拔的科学探究精神。

五、课前准备

实验材料:玻璃水槽、沙土、水、玻璃棒

分组:四人一个小组,一个组长负责管理和分配任务,一个记录员负责记录。

要求学生每人制作一份非洲大陆和南美洲大陆剪纸。做法:将一张透明纸覆盖在《世界地理图册》中的“世界地形”图上,用铅笔描出非洲大陆和南美洲大陆的轮廓,再用剪刀把描好的两幅图剪下来。

六、教学过程

教学模块教学环节教师活动学生活动 设计意图模块一沧海桑田导入新课实验导入:实验目的:探究海陆变迁的原因材料:玻璃水槽、玻璃棒、沙土、水学生观察实验、思考,明确实验目的,进入学习状态。通过实验演示,激发学生的学习兴趣。实验探究展示实验:玻璃水槽中装有8厘米厚的沙土和12厘米的水。水在这里代表海洋,出露水面的沙土代表陆地。垂直插入一支玻璃棒,不断向玻璃棒附近倒入沙土。插玻璃棒的位置海陆情况将如何变化?这是自然因素还是人为因素引起的海陆变迁呢?请同学们设计方案,如何让插玻璃棒的位置由陆地变成海洋?这是我们人为的,自然界中会不会自然发生陆地变成海洋呢?通过实验,请同学们思考并总结引起海陆变迁的原因共有几个方面?板书:海陆的变迁学生观察实验,思考回答问题。观察思考提方案。思考回答问题,感受海陆变迁,认识海陆变迁的原因。通过实验演示,学生观察、思考、提建议,从而启发学生得出结论—引起海陆变迁的原因。采用实验探究的方法,六年级的学生易于接受,又能集中注意力。实例分析课件展示图片(教师简单介绍图片内容):喜马拉雅山区的化石图片、我国东部海域海底古河道及水井遗迹、荷兰的围海大坝图片。活动一 实例分析要求:阅读教材第27页内容,小组合作讨论完成下列题目,并进行反馈。(友情提示:从自然和人为原因两方面来回答)1. 1975年,我国科学考察登山队在喜马拉雅山上的岩石中发现鱼、海藻、海螺等海洋生物化石说明了什么问题?2.近年来,人们在我国东部海底发现古河流的遗迹,这反映了该海域过去是什么状况?3. 荷兰的国土面积在过去的百年中为什么会不断扩大?板书:同学们能再举出一些海陆变迁的实例吗?学生观察图片、倾听介绍、思考图片介绍的内容,阅读教材第27页内容后,小组合作完成活动一的题目并交流反馈。通过合作完成活动一,加深对海陆变迁原因的认识。学生举例回答。充分利用教材提供的典型事例,将沧海桑田的实例举证和原因分析融合在一起,引导学生从中感悟体会,海陆变迁是真实存在的,进一步帮助学生树立海陆变迁的观念。学生带着三个问题阅读教材,效果更好。模块二大陆漂移学说观察猜想承转:前面我们认识了沧海桑田的实例,它们反映了地球表面局部的海陆变迁。就全球而言,七大洲、四大洋的分布是不是固定不变的呢?出示课件问题:观察七大洲轮廓图,你有什么发现?由此可推断出什么?非洲大陆和南美洲大陆轮廓吻合,能不能说明他们原先就是连在一起的?学生观察七大洲轮廓图,思考后猜想、推断。培养学生观察、发现、大胆猜想能力。动手试试请同学们拿出课前准备的两块大陆轮廓剪纸。同学们试着把它们拼在一起,看一看,拼合处是否基本吻合。事实表明不能看到轮廓吻合就主观认为二者是连接在一起的。同学们做事也是一样,要注意认真求证,不能想当然。要想证明七大洲本来是一个整体,还应该找出更科学有力的证据。为此有一个人甚至献出了宝贵的生命。请大家阅读材料:偶然的发现,伟大的假说。学生一边拼两块大陆轮廓图一边体验、展示剪纸拼合结果,并阐明自己的观点(采用实物投影)。倾听、思考。让学生自主动手参与、反思、体验和交流。发散学生思维,培养学生求真求实、积极探究的科学精神。阅读思考阅读资料(多媒体呈现):1910年的一天,年仅30岁的魏格纳躺在病床上,目光正好落在墙上的一幅世界地图上。“奇怪!大西洋两岸大陆轮廓的凹凸,为什么竟如此吻合?”他的脑海再也平静不下来:“非洲大陆和南美洲大陆以前会不会是连在一起的?只是后来因为受到某种力的作用才破裂分离。大陆会不会是漂移的?”想象需要证据去验证。如果你是魏格纳,你会为了证实自己的假想展开研究吗?你从哪些方面进行论证?第二年魏格纳就开始搜集资料,验证自己的设想,他首先追踪了大西洋两岸的山系和地层,结果令人振奋。接着他又考察了岩石中的古生物化石,远隔重洋的一些大陆之间,古生物有密切的亲缘关系。学生阅读资料:偶然的发现伟大的假说,思考问题。回答问题。倾听、感悟。培养学生善于思考和探索的科学精神,引导学生掌握科学探究的方法。

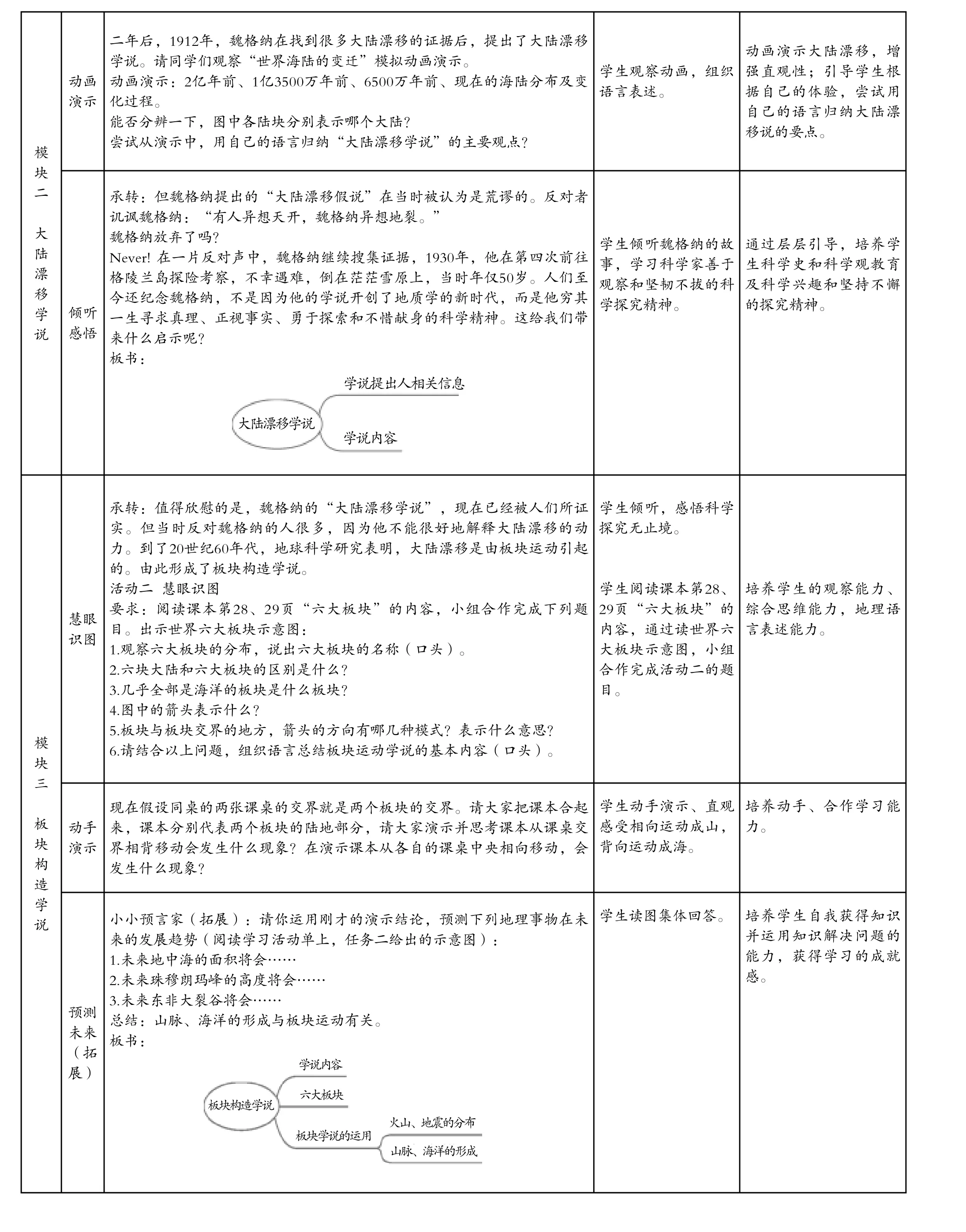

模块二大陆漂移学说动画演示二年后,1912年,魏格纳在找到很多大陆漂移的证据后,提出了大陆漂移学说。请同学们观察“世界海陆的变迁”模拟动画演示。动画演示:2亿年前、1亿3500万年前、6500万年前、现在的海陆分布及变化过程。能否分辨一下,图中各陆块分别表示哪个大陆?尝试从演示中,用自己的语言归纳“大陆漂移学说”的主要观点?学生观察动画,组织语言表述。动画演示大陆漂移,增强直观性;引导学生根据自己的体验,尝试用自己的语言归纳大陆漂移说的要点。倾听感悟承转:但魏格纳提出的“大陆漂移假说”在当时被认为是荒谬的。反对者讥讽魏格纳:“有人异想天开,魏格纳异想地裂。”魏格纳放弃了吗?Never! 在一片反对声中,魏格纳继续搜集证据,1930年,他在第四次前往格陵兰岛探险考察,不幸遇难,倒在茫茫雪原上,当时年仅50岁。人们至今还纪念魏格纳,不是因为他的学说开创了地质学的新时代,而是他穷其一生寻求真理、正视事实、勇于探索和不惜献身的科学精神。这给我们带来什么启示呢?板书:? ?学说提出人相关信息?学说内容?大陆漂移学说学生倾听魏格纳的故事,学习科学家善于观察和坚韧不拔的科学探究精神。通过层层引导,培养学生科学史和科学观教育及科学兴趣和坚持不懈的探究精神。模块三板块构造学说慧眼识图承转:值得欣慰的是,魏格纳的“大陆漂移学说”,现在已经被人们所证实。但当时反对魏格纳的人很多,因为他不能很好地解释大陆漂移的动力。到了20世纪60年代,地球科学研究表明,大陆漂移是由板块运动引起的。由此形成了板块构造学说。活动二 慧眼识图要求:阅读课本第28、29页“六大板块”的内容,小组合作完成下列题目。出示世界六大板块示意图:1.观察六大板块的分布,说出六大板块的名称(口头)。2.六块大陆和六大板块的区别是什么?3.几乎全部是海洋的板块是什么板块?4.图中的箭头表示什么?5.板块与板块交界的地方,箭头的方向有哪几种模式?表示什么意思?6.请结合以上问题,组织语言总结板块运动学说的基本内容(口头)。学生倾听,感悟科学探究无止境。学生阅读课本第28、29页“六大板块”的内容,通过读世界六大板块示意图,小组合作完成活动二的题目。培养学生的观察能力、综合思维能力,地理语言表述能力。动手演示现在假设同桌的两张课桌的交界就是两个板块的交界。请大家把课本合起来,课本分别代表两个板块的陆地部分,请大家演示并思考课本从课桌交界相背移动会发生什么现象?在演示课本从各自的课桌中央相向移动,会发生什么现象?学生动手演示、直观感受相向运动成山,背向运动成海。培养动手、合作学习能力。预测未来(拓展)小小预言家(拓展):请你运用刚才的演示结论,预测下列地理事物在未来的发展趋势(阅读学习活动单上,任务二给出的示意图):1.未来地中海的面积将会……2.未来珠穆朗玛峰的高度将会……3.未来东非大裂谷将会……总结:山脉、海洋的形成与板块运动有关。板书:??学说内容?六大板块?板块学说的运用?火山、地震的分布?山脉、海洋的形成?板块构造学说学生读图集体回答。培养学生自我获得知识并运用知识解决问题的能力,获得学习的成就感。

小结原理运用承转:我们已经学习了本节三大内容,海陆变迁的原因、大陆漂移和板块构造学说,下面我们试着运用这些知识。活动三 试一试要求:小组合作,完成下列题目(友情提示:可以运用海陆的变迁、大陆漂移和板块构造学说。)1. 煤炭是深埋于地下的古代植物经过漫长的时间演化形成的。在冰雪覆盖的不毛之地南极地区发现了大量的煤炭资源,这说明了南极地区曾经可以生长植物,后来……2. 在台湾海峡海底发现森林的遗迹,这说明了……3. 日本和英国同是岛屿国家,日本号称“地震王国”,而英国却很少地震。观察活动二呈现的世界六大板块示意图,根据两个岛国所在板块中不同的位置,解释日本多地震的原因是……4.世界上最年轻的山脉喜马拉雅山脉至今还在继续长高,这说明了……(本题可以参考课本第29页右下角的漫画图)总结:一般来说,板块的内部比较稳定,而在板块与板块的交界处,地壳比较活跃,火山地震活动频繁。学生小组合作完成活动三的题目。培养学生运用知识解决问题的能力。回忆交流小结:学生参考思维导图(板书),回忆交流本节所学内容。学生归纳总结。充分发挥学生的主体作用,完善认知。课后拓展结合所学内容以及课本第28页“世界海陆的变迁”图,也可以去图书馆或网上查询资料,以“几千万年后的今天”为题,畅想一下几千万年后地球的面貌,每个小组撰写一篇小短文,字数不限,下节课交流。学生小组合作完成小短文。通过拓展知识激发学生思维,让学生将知识学“活”,同时培养学生的地理写作能力。