21世纪以来英国高等理科教育学科专业结构的变化及启示

□ 蒋家琼 李思瑾

20世纪90年代末至21世纪初,尽管英国社会对科技人才的需求急剧增长,但英国高等理科教育却出现了物理、化学、数学等传统学科的在校学生数持续减少的趋势,乃至许多大学的化学系、物理系和数学系不得不被迫合并或关闭;其中,甚至不乏有很高知名度和办学历史的院系,如埃克塞特大学化学系、伦敦国王学院化学系、伦敦玛丽女王学院化学系、斯旺西大学化学系、纽卡斯大学物理系、基尔大学物理系、赫尔大学数学系,等等[1]。由于物理、化学、数学等理学基础学科的发展水平是科技进步、创新能力和生产力提高的重要基础,具有非常重要的战略意义,因此,为了使英国科技创新和经济发展具有充足的科技人才储备,从而使英国在国际竞争中立于不败之地,英国政府分别于2002年和2005年公布了《英国科学、技术、工程和数学技能人才培养报告》(简称《罗伯茨报告》)和《大学科技教育发展战略报告》,明确提出对高等理科教育进行全方位的调整和变革,尤其是要采取措施对大学中的物理、化学、数学等学科进行重点扶持,“如果政府不马上采取行动,危机触手可及”[2]。本文拟就21世纪以来英国高等理科教育学科专业结构的变革进行探讨,以期为我国高等理科教育结构的优化提供参考与借鉴。

一、英国高等理科教育学科专业设置概况

英国高等教育具有高度自治的传统,高校有权自主设立学科专业,各校的学科专业设置只需该校的评议会(Senate of University)批准,不受政府的直接管制。2002年,为了统计的方便,英国高等教育统计处与大学招生委员会联合拟定了首个全英通用的学科专业分类体系,简称为JACS(the Joint Academic Coding System)[3]。JACS是一个分等级的学科专业分类体系,由一个字母和三个数字进行表征,字母和第一个数字表示学科群和该学科群的第一级学科,第二、三位数字依次表示对上一级学科更细的划分,若数字为0则表示该编码已经穷尽了这一学科的细分。2013年,该体系被第三次修订。目前,JCAS共由20个学科群组成,下设149个一级学科,707个二级学科。其中,理科类学科群为3个,一级学科22个,占英国全部一级学科数的14.77%;二级学科130个,占总数的18.39%(见表1)。

表1 英国理学学科专业分类体系

二、21世纪以来英国高等理科教育学科专业结构的变化

(一)高等理科教育规模及其在高等教育总规模中的比重增长显著

1997年,英国政府出台《学习社会中的高等教育》的白皮书,鼓励高等教育的进一步发展。然而,在接下来的五年里,相对于英国高等教育总规模的快速发展,英国高等理科教育规模仅出现了非常微弱的增长。具体来讲,相比于1997年,2001年英国整个高等教育在校生总人数增长了740466人,增长率为42.16%;但高等理科教育在校生人数仅增长了2452人,增长率为1.36%。与此同时,高等理科教育在整个高等教育规模中的比重则从1997年的10.04%迅速下降到了2001年的8.78%。2001年以后,由于英国政府连续出台了《罗伯茨报告》等一系列鼓励和扶持高等理科教育的政策,英国高等理科教育进入了快速扩张阶段。相比于2001年,2011年英国高等理科教育在校生人数增长了154195人,增长率达84.17%,远远超出了高等教育总规模的增长率19.68%;与此同时,高等理科教育在整个高等教育规模中的比重也从8.78%上升到了13.51%。

(二)本科教育所占比重逐步增加,层次结构重心不断下移

21世纪以来,英国高等理科教育本科层次在校生人数和研究生层次在校生人数都有了明显的增长。其中,本科教育在校生人数从2001年的140015人增长到了2011年的278615人,增长了近一倍,增长率为98.99%;研究生在校生人数则从2001年的43190人增长到了2011年的58785人,增长率为36.11%。相比之下,本科层次不仅增长速度更快,而且其在高等理科教育在校生总人数中所占比重也呈现出不断增加的趋势。2011年,英国高等理科教育本科层次在校生人数所占比重从2001年的76.43%上升到了82.58%;相应地,英国高等理科教育研究生层次在校生人数所占比重从2001年的23.57%下降到了17.42%(见图1)。因此,总的来说,英国高等理科教育层次结构呈重心不断下移的趋势。2011年,英国高等理科教育本研比为4.74;而在2001年,本研比为3.24。

造成英国高等理科教育研究生层次发展相对缓慢的一个直接原因是,研究生在校生人数在2007年和2010年出现了两次比较明显的回落,而且每次回落都基本上降到了2002年的规模。其中,2007年主要表现为非全日制研究生在校生人数的急剧下降,从2006年的37940人锐减到了15350人,减少了近三分之二;2010年主要表现为全日制研究生在校生人数的急剧下降,从2009年的39635人减少到了33007人,下降幅度达6628人。

图1 2001~2011年英国高等理科教育不同层次在校生规模及所占比重走势图

(三)高等理科教育专业结构变化显著,不同学科专业之间存在较大的差别

从绝对数量上而言,英国高等理科教育中的生物学科群、自然科学学科群和数学学科群在校生规模均出现了明显的增长。相比较而言,在校生规模及其所占比重一直居于首位的生物学科群增长最为迅猛,由2001年的51.62%上升到了2011年的59.06%;而在校生规模及其所占比重位居第二位的自然科学群虽然在绝对规模上有较大的增加,但所占比重却逐年下降,从2001年的36.49%下降到了2011年的28.14%;与此同时,数学学科群虽然规模增长较快,但其比重增长并不明显。具体来讲,2001~2011年,生物学科群在校生规模从94565人增长到了199275人,增长率为110.73%;自然科学群在校生规模从66845人增长到了94960人,增长率为42.06%;数学学科群从21795人增长到了43165人,增长率为98.05%。

与此同时,在学科群内部,各一级学科的发展同样存在较大的差别。一方面,从在校生规模增长幅度来看,心理学、运动科学、数学、法医和考古学、自然科学领域的其他学科这五大学科增幅最大,分别从2002年的50780人、17585人、20120人、3065人、2415人增至2011年的90410人、42790人、37570人、10190人、4810人,增长率均超过了50%;生物学、动物学、分子生物学与生物物理学&生物化学、材料科学、物理学、天文学、地质学、水陆环境、化学、自然地理科学、操作研究与统计学等12门学科发展相对平稳,不仅增长率不大,而且在校生规模变化也不明显;植物学、遗传学、生物科学领域的其他学科、微生物学、数学的其他学科等5门学科则出现了不同程度的下降。另一方面,从各学科在校生规模所占比重来看,2002年排名前十位的学科依次为心理学、生物学、自然地理科学、数学、化学、运动科学、物理学、生物科学领域的其他学科、分子生物学与生物物理学&生物化学、地质学;而2011年排名前十位的学科则变为心理学、运动科学、数学、生物学、自然地理科学、化学、物理学、分子生物学与生物物理学&生物化学、生物科学领域的其他学科、法医和考古学。

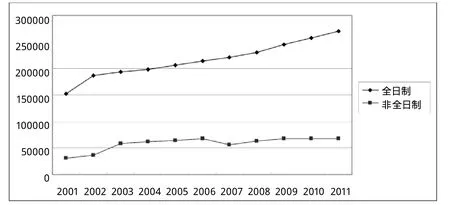

(四)全日制高等理科教育规模稳步增长,非全日制高等理科教育规模在快速增长后趋于相对稳定

图2 2001~2011年英国高等理科教育全日制与非全日制在校生人数走势图

21世纪以来,英国不仅全日制高等理科教育得以快速发展,而且非全日制高等理科教育也得到了迅速发展,其在校生规模的增长速度甚至一度超过了全日制高等理科教育。同时,其在整个高等理科教育中的比重也一直保持在较高的水平。具体来讲,2001~2011年英国全日制高等理科教育在校生规模从152810人稳步上升到了270155人,增长率为43.44%。与此同时,非全日制高等理科教育的发展则大致经历了三个相对不同的阶段,2001~2006年的快速增长阶段、2007~2008年的波动起伏阶段以及2009年以来的相对稳定阶段。其中,2001~2006年非全日制高等理科教育在校生规模从30395人猛增至67245人,其增长速度超过了全日制高等理科教育,因而其在整个高等理科教育中所占比重不断上升,2006年最高达到23.99%;2007~2008年非全日制高等理科教育在校生规模在跌至56550人后再次回升至63325人。造成2007年非全日制高等理科教育在校生规模明显下降的原因在于非全日制研究生的急剧减少;2009年以来非全日制高等理科教育在校生规模基本上稳定在67000人左右(见图2)。因此,总的来看,英国全日制与非全日制高等理科教育在校生规模之比呈现出先下降后缓慢上升的变化趋势。

三、对我国的启示

(一)重新考量高等理科教育在整个高等教育体系中的地位和作用

“高等理科教育对推动国家科技发展、经济繁荣、国防安全和社会进步,都具有重要作用,高等理科教育的水平关系国民科技素养和自主创新能力这一国家核心竞争力的高低。它既是整个高等教育的基础,又在国家创新体系中发挥着基础作用,具有突出的战略地位。”[4]比较我国与英国高等理科教育在校生规模,可以看到,与英国类似,我国高等理科教育在校生规模自2002年以来出现了较大幅度的增长,增幅达723367人。然而,就高等理科教育在校生规模在整个高等教育在校生规模所占比例来看,我国与英国却呈现出了截然不同的发展态势。其中,英国一直处于上升状态,2011年英国高等理科教育在校生规模所占比重从2002年10.26%上升到了13.51%;与此相反,我国高等理科教育在校生规模所占比重则从2002年的10.36%持续降至2011年的7.92%。由此可见,从英国的经验来看,我国高等教育界长期盛行的某些观点,譬如“现阶段我国的高等教育中严重存在着重理轻文、重科学教育而轻人文教育的倾向”[5]、“当前我国高等教育要实现科学教育与人文教育整合并重,其当务之急在于应大力加强人文教育,克服和纠正业已严重存在的重理轻文现象”[6]、“高等理科教育发展已经过头,必须打破科学教育的霸权地位”[7]等等,与当前我国高等理科教育发展的实际情况已相差甚远。为此,我们有必要在全面分析我国社会经济发展对科技人才需求的基础上,重新考量高等理科教育在整个高等教育体系中的地位和作用,并对高等理科教育规模及其比重进行科学规划。否则,不仅可能带来高等教育内部结构的失衡,而且还可能使我国社会经济发展缺乏充足的科技人才支持。

(二)以社会需求为导向,逐步增强高等理科教育专业结构的社会适应性

从20世纪八十年代开始,英国政府逐渐将市场原理引入高等教育领域,鼓励、提倡高等学校与社会特别是工商界之间建立密切的联系,发挥高等教育促进经济和科技发展的作用。因此,在高等理科教育的专业设置上,英国各高校都非常重视与社会需求相结合,根据社会经济发展和市场需求的变化,及时调整专业设置及各专业的招生人数,以求得生存和发展;相应地,英国高等理科教育专业结构则始终处于一种动态调整状态。实践证明,以社会需求为导向调整高等理科教育结构,不仅有助于增强高等理科教育服务社会的能力,而且有助于增强高等理科教育的活力。目前,我国正处于经济快速发展和产业结构调整时期,经济增长方式逐渐由劳动密集型、资本密集型向技术密集型、知识密集型转变。这些变化要求高等理科教育必须在学科专业结构上做出相应的调整。然而,对比2003年和2013年我国普通高校理学类本科专业科类的构成比例,不难发现,我国高等理科教育专业结构并没有随社会需求的变化得以有效地调整和变革,而是基本上保持了原来的比例结构。譬如,2003年我国普通高校数学类本科专业布点数已达622个,占全国普通高校理学类本科专业布点数的21.19%,远远超出了其它的理学专业类别;但此后数学类本科专业布点数依然处于快速增长中,2013年更是达到了1025个,增长率为64.79%。近年来,我国理学本科就业率一直低于全国平均水平[8],与我国高等理科教育专业设置未能根据社会需求做出及时调整不无关系。为此,我们有必要借鉴英国高等理科教育的发展经验,在高等理科教育与社会需求之间搭建一个对接的平台,推动高等学校主动适应社会需求设置专业、调整专业结构,增强高等理科教育专业结构的社会适应性。

(三)立足终身教育的理念,适当加大我国非全日制高等理科教育的发展力度

从英国的经验来看,在高等教育普及化及终身化的大背景下,大力发展非全日制高等理科教育不仅必须而且可行。它有助于扩大人们接受高等理科教育的机会,满足不同群体的多样化学习需求,推进高等教育民主化,促进高等教育公平,进而更好地为适应和满足社会发展提供足够的人力资源和智力支持。然而,受传统观念和计划经济体制影响,近年来我国非全日制高等理科教育在校生人数及其所占比例却出现了逐年下降的趋势。2011年,我国理学非全日制在校生人数从2002年的171692人减少到了91132人,累计减少了80560人;同时,非全日制在校生人数所占比重也从2002年的20.53%降到了5.84%。另一方面,我国非全日制形式的研究生理科教育始终未得到发展,几乎处于空白。2011年,我国非全日制理学研究生仅有1663人,不足我国理学研究生在校生人数的1%。因此,如何促进非全日制高等理科教育的发展,将是今后我国高等理科教育结构调整需要重点解决的问题。

[1]House of Commons Science and Technology Committee.Strategic Science Provision in English Universities,2005:12.

[2]House of Commons Science and Technology Committee.Strategic Science Provision in English Universities,2005:13.

[3]Higher Education Statistics Agency.JACS3 Classification [EB/OL]http://www.hesa.ac.uk/content/view/1787/281/.

[4]中国高等教育学会理科教育专业委员会.关于新时期高等理科教育改革和发展的建议[J].高等理科教育,2009(1):1-4.

[5]周光迅,等.关于理工科高校人文素质教育的理论思考[J].高等理科教育,1996(3):6-11.

[6]赵世超.高等教育应坚持科学教育与人文教育的整合[J].教育研究,2002(11):17-21.

[7]徐书业.我国的科学教育过头了吗?[J].中国教育学刊,1999(8):45-47.

[8]麦可思研究院.2011年中国大学生就业报告[M].北京:科学技术文献出版社,2011:55-56.