国内外城市交通拥堵治理分析及借鉴

◎ 何玉宏 谢逢春 郝忠娜

国内外城市交通拥堵治理分析及借鉴

◎ 何玉宏 谢逢春 郝忠娜

本文通过对国内外城市交通拥堵治理模式的分析,即三种主要类型:增加供给模式、需求管理模式、制度规范模式,总结其经验,并结合我国实情,提出解决城市交通拥堵的社会性路径。

城市 交通拥堵 治理

尽管汽车的发明给人们带来了许多便利和享受,但由于汽车的广泛普及而导致的城市交通拥堵也成为许多大城市现代化过程中难以逾越的阶段。中国也不例外,随着越来越多的城市进入到汽车社会,许多大中城市也同时进入到一个“拥堵时代”,一定程度上交通拥堵已经成为城市生活的一部分。据调查,在中国655个城市中,约有2/3的城市早晚出行高峰时段经受着交通拥堵。日益严重的城市交通拥堵已成了当前各级政府和职能部门所面临的一项严峻课题和挑战。

事实证明,交通拥堵的出现与城市升级和经济、人口、产业、空间布局等许多宏观因素的联系紧密,而单纯依靠增加设施供给无法从根本上解决交通问题。因为,城市交通总是进入这样一个怪圈,当由于交通供给的改善,交通状况有所缓解时,新诱发的交通需求很快就会填补进来,这种带着惯性的需求增加达到一定水平时,新的交通拥堵将形成甚至会达到一个更为拥挤的状态。以南京新庄立交枢纽为例,由于该节点交通拥堵而对其进行了改造升级,提升立交的通行能力,但在经历了短暂的通畅之后,现又已成为每日的交通堵点。所以,不论交通拥堵源在何处,解决办法不能仅仅囿于交通本身,与交通相关联的制度理念、政策设计、交通工具的消费、居民的出行习惯以及整个城市交通环境的营造都是我们应当深入思考并做出社会性解释的现实问题。

一、国内外城市交通拥堵治理模式

不管是欧美先期发达的大城市如伦敦、巴黎、纽约等,还是亚洲后期崛起的大城市如东京、新加坡、香港,都先后经历了由于经济发展、小汽车普及所带来的交通问题,并积累了丰富的交通拥堵治理经验。总结国内外城市交通拥堵的治理模式,主要有如下三种类型[1]。

(一)增加供给模式

欧美国家在进入汽车社会早期,城市交通的工作重点是加强交通设施建设,提高整个路网的交通容量。但由于城市土地资源的稀缺性,道路的供给总不能满足需求。为此,Anthony Downs 在1962年即提出“交通需求总是趋于超过交通设施供给能力”的定律。该定律的含义是:新的道路建设固然降低了出行时耗,但同时也引发了新的交通需求。也就是说,新建的道路设施会诱发新的交通量,而交通需求总是倾向于超过交通供给。于是经过一段时间之后,最终又恢复原来的拥挤水平。世界银行专家S.Stares经过大量调查研究,得出这样一个严峻的结论:无论怎样加速道路建设提高道路运行效率,真正要解决道路拥挤问题则不得不控制和正确引导交通需求,别无选择。因为任何汽车的拥有者和汽车制造者都不会轻易放弃他们投入大量资金所获得的运输方式。

根据当斯定律,当改善后的地段交通的拥挤程度和改善前相同时,那些增加的交通量是哪里来的呢?只有两种可能:(1)虽然这一路段的交通服务水平没有提高,但其他路段的交通比以前更拥挤了,所以,出行者选择这个相对服务水平较高的路段行驶。也就是说,这一地段分担了其他更拥挤地段的交通,如果没有这一地段交通的改善,整个城市路网服务水平将会更差。(2)增长的交通量是由社会经济发展引发的,即使这一地段设施没有改善,其经过的交通量也会增加,就会导致这一地段的交通更拥挤。改善后虽然拥挤程度没有降低,但也没有增加。也就是说,这一地段以过去的服务水平满足了更大的交通需求。

增加供给模式并不主张单纯地增加道路来解决交通问题,该模式认为城市交通路网存在缺陷,由于规划管理的不合理,导致道路资源的低效利用而引发交通拥堵。因此,该模式主要强调城市交通的合理规划以及交通管理与智能交通的有效提供和使用。核心思想就是对稀缺的道路和土地资源的合理配置与充分利用。

(二)需求管理模式

由于交通需求总是倾向于超过交通供给,对交通需求进行合理的调控,使交通需求和交通供给趋于平衡,就成了缓解城市交通拥挤问题的重要方法。交通需求管理也就应运而生。交通需求管理(Travel Demand Management,简称TDM)是针对交通的发生源进行管理、控制与引导,削减城市交通总需求,分解、转移相对集中的交通需求,调整出行分布,以保证城市交通系统有效运行,缓解交通拥堵,其核心思想是通过诱导人们的出行方式来缓解城市交通拥挤的矛盾,主要表现在倡导公共交通,控制和引导小汽车的使用。倡导优先发展最节约地使用有限道路面积的交通工具,抑制不经济地使用道路面积的交通工具增长。通常包括如下两类措施:一是车辆拥有需求管理,即控制车辆总需求量;二是车辆使用需求管理,即控制车辆交通量。

在车辆拥有需求管理方面,通常采用的控制办法有:车辆配额制度、车库许可制度、车辆标准限制、经济调控限制等。在车辆使用需求管理方面,通常采用的控制办法有:(1)交通管理限制。即通过对道路的规划使用控制交通量。如将有些街道规划成步行街,或开辟某些专用车道等。(2)车辆行驶限制。如限制车辆行驶路线和行驶时间;按照车辆牌照的单、双号分别在单、双日行驶;对某些拥挤的路段发放特许证等。(3)车辆停车限制。如将公共停车场建在拥挤区之外,以减少车辆进入该地区;对道路路边限制停车时间,或根据不同情况收取停车费等。

美国由于实施了交通需求管理政策,尽管是个小汽车王国,但也较好地控制了城区的交通流量,从而大大改善了交通拥挤的状况。随后在欧美及其他国家和地区也不同程度地采用了交通需求管理政策。新加坡于1975年和1998年先后引进了人工道路收费系统和电子道路收费系统,通过收取“拥堵费用”来控制进入中心区的交通量。香港同时采用较高的汽油税、道路通行费、拥挤收费及电子道路收费等措施调节其使用量。纽约也采取了提高中心区停车收费的办法来控制进入中心区的小汽车数量。伦敦则于2003年正式实行“交通拥挤收费”政策,实施效果很明显,每天进入伦敦市中心的汽车减少了5万辆,交通流量下降了16% ,开车所用的时间比过去缩短了14%。有人认为限车举措不利于汽车业的发展,也不符合人们追求小康生活的要求。其实限制汽车使用与汽车业的发展并不冲突,只有道路顺畅,汽车拥有与使用才会有价值。此外,许多措施被用于有效使用汽车,如鼓励多人共乘汽车,限制单人乘车,相当于变相减少上路的汽车数量。

(三)制度规范模式

制度是指用来规范人类行为的规则,其功能在于降低交易费用,一方面它通过规范人们的行为,减少社会生活中的冲突和摩擦,以避免由此带来的效率损失;另一方面使人们对未来形成较合理的预期,降低不确定性。制度完善模式就是基于这样一种观念,认为政府应提供最有效地利用道路设施的政策法规,强化市民的交通守法意识,由被迫减少违章行为到自觉减少违章行为,从而消除人为造成的交通拥堵及交通事故。

发达国家常常制定严厉的法规,重罚违法违章者,反过来又提升人们的遵纪守法意识。例如在德国,一旦查出违规行为,将重罚驾车者,且对个人信用等级造成终身影响。经常违法和发生事故者不但难找工作,连购车的保险费率也比他人高很多,这也使驾车者将遵守交通规则提升为自觉意识。

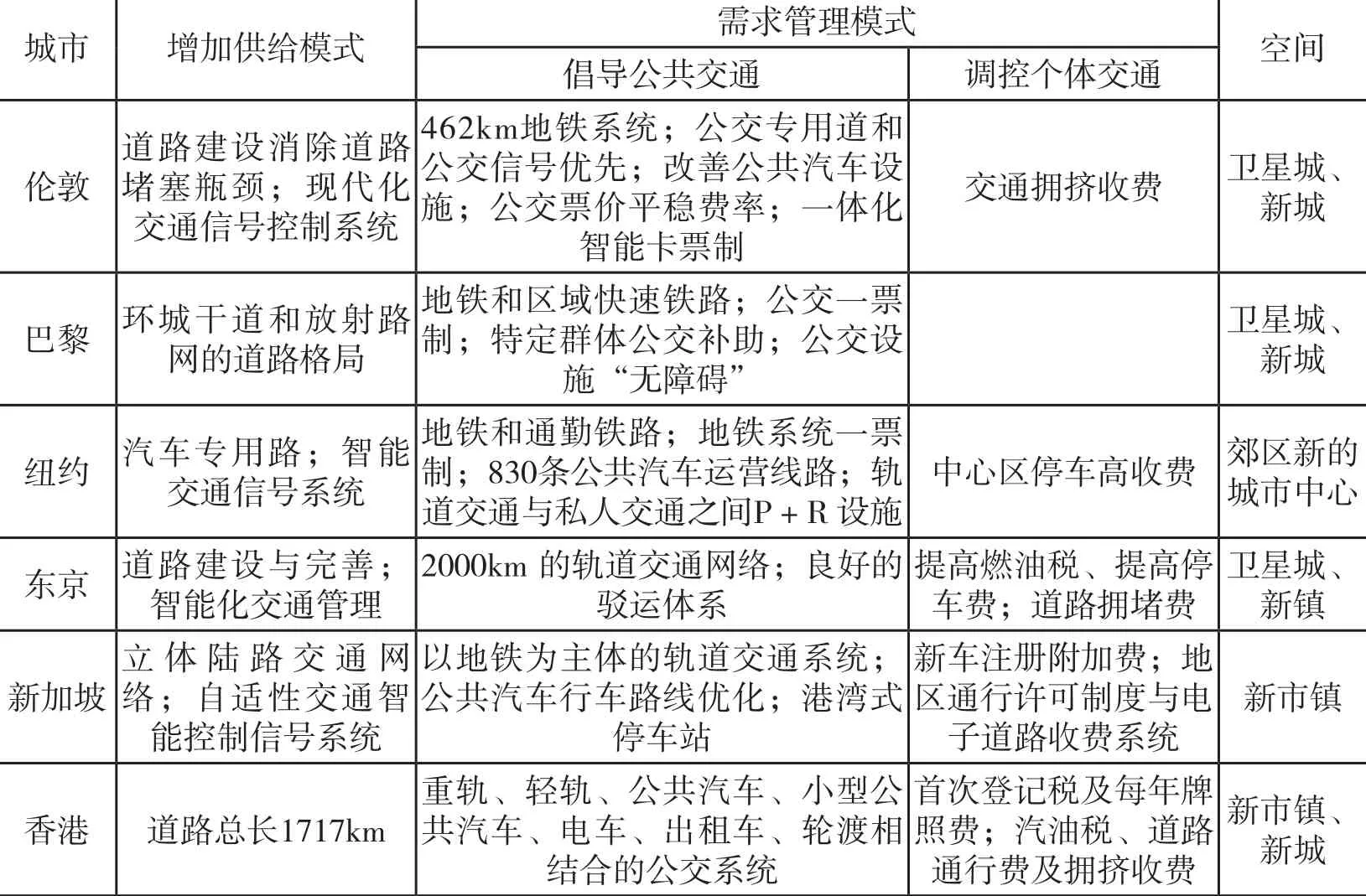

总结国外及香港卓有成效地治理城市交通拥堵的策略(见表1),无疑对中国有着启发和借鉴作用,但中国必须根据自己的国情制定具体的策略和对策,切忌照搬国外成功的经验,以免患上不适之症。

表1 国际大城市主要交通策略

二、解决城市交通拥堵的社会性路径

交通拥堵是一面镜子,折射出的是面对汽车与人口激增带来的一系列城市问题。随着城市的不断发展,城市人口越来越多,私家车也越来越多,交通拥堵也越来越严重。因此,解决交通拥堵问题,需要跳出交通本身,在更广泛的领域寻求答案。发达国家的治理经验表明,单纯地将解决思路集中在技术领域并不能从根本上解决城市交通拥堵,应从着眼于更高层次,具体来说,我们认为,应从政策、观念与技术等三个层面进行综合考虑,把握治理城市交通拥堵的问题。

(一)政策层面

城市交通公平是我们解决交通拥堵的制度理念,而政策制定是理念得以表达的集中体现。我国在借鉴发达国家的经验教训的同时,要结合自己的发展需要,合理引导交通需求,通过各类政策措施引导人们出行对交通方式的选择,形成合理的交通结构,选择不同出行方式的比例不断协调发展。目前公交优先发展、倡导“自行车+公共交通”的出行模式开始在城市推行,并已形成广泛共识,但是在实践过程中仍有待进一步深化。

1.保证公共交通优先发展

公共交通包括公交、出租车、轨道交通等,具有运载量大、人均占用资源少的特点,大大降低交通拥堵的可能性,同时它的整体安全性要高于私人交通,因此,公共交通方式应该成为今后城市交通出行的主导方式。坚持优先发展公共交通,改变目前大型城市中心城区交通方式向小汽车转移的趋势,构建合理的交通模式。公共交通优先必须建立在综合交通政策上,确立公共交通的定位和优先发展的战略。我们必须大力发展城市公共交通,使之以最佳的服务质量形成较大的优势与吸引力,通过竞争,使私人小汽车交通逐步向公交转化。私人小汽车交通固然能给个人出行带来很大的方便,但它同时也牺牲了整个社会的利益,如交通拥堵加剧、城市环境恶化加速、能源消耗增加、大量城市道路资源被吞噬、交通安全事故频发等,每年由此所造成的经济损失不可估量。据统计,因为交通拥堵和管理问题,中国15座城市每天损失近10亿元财富。一年365天就是3650亿元了,买车所带来的收益都被堵车所抵消了。①当然,我们不能限制拥有私车,但要通过竞争努力使私车车主在工作出行中自觉选择使用公共交通而放弃使用私车,提高公共交通出行比例。

首先,落实城市公交优先发展措施。在城市交通规划上确立公共交通优先安排顺序,如公交专用道的建立、站点的设置等要得到重点保证;在资金投入和财政税收上确立对公共交通的政策倾斜,如进行财务补贴、低息或无息贷款、税收优惠等;在道路通行上确立公共交通优先通行权,包括对路段的专用权和在交叉口的优先通行权。其次,提高公共交通服务水平,满足个性化的交通需求。通过改善公共交通运营线路与换乘枢纽,提高公共交通的正点率及运行效率,合理分配公共交通运力,减少和方便换乘,提高公交利用率和满意度,为乘客提供出行信息,满足不同人群的出行需求,改善乘车环境等措施,为群众提供安全可靠、方便周到、经济舒适的公交服务。

2.倡导“自行车+公共交通”的出行模式

自行车由于其经济实用、方便省时、没有污染、节约能源又可运动健身等优势,确是适合我国国情的一种理想的个体交通工具,它应当在我国的城市客运交通中占有一席之地。城市不应把公共交通和自行车作为互相对立的交通方式来对待,而应从交通运输管理的角度,研究如何把两种交通方式进行组合,以获得最高效率[2]。首先是加强自行车族和步行者的交通法规观念教育,提倡自行车,宣扬健康、环保的交通出行选择,在全社会形成一种欢迎自行车、尊重自行车的自行车文化;其次,像汽车有专行路一样,自行车也理当有属于自己的专行路,加强自行车公共租赁店以及配套服务设施的建设,把自行车交通看作是为广大居民特别是工薪阶层提供的一种受惠于大众的公共产品。

提倡公共交通优先发展的同时,也应认识到由于公共交通工具在机动灵活上的欠缺,许多乘客花费不少时间在公共交通两头的衔接步行上,大大影响了公共交通的服务水平及其吸引力。为解决这一问题,应该鼓励并提倡自行车与公共交通换乘的出行模式,如将折叠自行车与公共交通或地铁结合起来,或者在地铁站或者大型公交换乘枢纽处设立自行车停车处,从而成为大中心城市中最迅捷和廉价的交通方式,并解决市内远距离的交通。目前,有一些城市正在尝试或已经实施市内免费租用公共自行车的方式,如张家港实施的公共自行车服务项目,在市区主干道路、公交站点、商业区、园林景区、广场、居民小区附近建立服务网点,出行者凭市民卡就可以租用市内任何一个服务网点的自行车,到达目的地后把车还到附近的网点,各服务网点实现“通存通取”,极大地方便人们解决公共交通的两头衔接问题以及短途出行问题。这是值得推广的一种交通发展模式。

3.采用家用小汽车“供应短缺”的政策

一方面,小汽车拥有是个人行为,现代社会应满足人们的心理需求,乃至部分人的奢侈型消费需求,不应该强制剥夺人们对小汽车的拥有权力;另一方面,小汽车使用也是社会行为,小汽车的使用需要占用公共的道路空间,并造成交通拥挤,从而导致社会成本上升。因此政府有充分的理由和必要,引导对小汽车的拥有行为,同时限制和管理小汽车的使用行为,让消费者支付真实的成本。在目前的中国,应该由一个超越于市场主体的“裁决者”来识别和确定“控制私车”的国策。[3]

我国城市交通政策应该对城市私人交通工具的发展实行调控与引导,而对于家用小汽车应采用“供应短缺”政策,可以在城市的特别地段划定步行区或单行线,限定停车车位,实行限速行驶等措施,使城市居民减少对家用小汽车的依赖。同时,进一步改革和完善财政税收政策,根据家用小汽车的使用状况征收税费,使居民逐步建立起“购买小汽车不只是购买了车辆这一物品,而是同时租用了城市道路系统”的概念,以燃油税、轮胎税等方式增收小汽车使用道路成本费或使用税,通过经济杠杆来调节家用小汽车的需求,使城市交通方式符合城市交通设施供应水平。

(二)观念层面

1.重新认识汽车消费观念

在中国走向汽车社会的过程中,拥有一辆小汽车就成了表明一个人身份的重要特征,一些高档轿车并被当成一种“风格、地位、奢华以及权力等的表现或标志”来购买。人们在消费物品或符号过程中界定自身,消费物品的种类成了社会分层的标志。人们在拥有了生活基本消费能力之后,额外的消费能力逐步转向追求更高生活品质、体现身份特征的方向上来,而汽车作为较好的选择之一,被这类群体广泛接受。同时,社会中广泛存在着羊群效应②,“有房有车”已经成为绝大多数中青年人的理想,社会环境容易导致人们的想法和思维方式逐步趋同,某种程度上购车、用车已经不是理性消费行为,而是迫于周边环境的压力[4]。因此,我们不可否认汽车产销量的快速增长与人们的消费心理有直接联系。汽车消费的成本不仅是汽车折旧、汽油成本、税收、执照、养路等费用的总和,还包括由汽车运行带来的道路拥挤、干扰其他出行方式以及污染的行为等。可以说,汽车就是交通拥挤、环境破坏等各种问题的元凶。因此,为了使汽车化减速,引导人们对于汽车的态度的转变,即价值观的转变是必要的。

2.树立“绿色交通”理念

转变人们对汽车态度的观念,就要使人们逐渐树立起“绿色交通”及“可持续交通”的理念。绿色交通是以减少交通拥挤、降低能源消耗为目标,促进城市交通可持续发展的交通系统,包含了公交优先发展、自行车及步行等绿色出行模式,以节约能源,保护环境。通过对这一观念、理念的认识,是人们逐步放弃或减少对私人小汽车的依赖,更多地采用公共交通等绿色的交通出行方式。

3.践行“绿色交通”理念

绿色交通是一个系统工程,涉及交通运输的每一个环节和相关要素,从车、路(基础设施) 到交通环境、交通组织、交通管理乃至其所处的整个社会系统。由于城市交通是一个非常复杂的庞大系统,具有极强的基础性和社会性,城市绿色交通体系的形成必须依靠政府的力量进行推动,要在政策法规、交通规划、技术标准、经营规则以及管理体制上进行统一的协调和宏观调控,避免各种运输方式以自我为中心,各自规划、各自建设,最终导致系统总体效率降低、成本增多、资源浪费。一个观念得以普遍认同并践行,需要不断传播以深入人心。我们应该进一步加强绿色交通理念的传播,使人们形成可持续交通发展意识。绿色交通理念的传播需要家庭、学校、企业、政府和全体社会成员的参与和努力。绿色交通理念的传播可以通过以下几个方面实现:(1)社会宣传教育,这是绿色交通理念传播的重要方式,可以通过榜样示范、社会舆论、社会评价等形式对社会成员施加影响,如行政官员带头示范,引导人们对绿色交通的重视;可以对实施绿色交通效果显著的单位进行奖励并宣传,以起到带动示范的作用(如交通运输部每年组织申报的节能减排项目申报客观上达到了这种效应)。(2)利用媒体做公益宣传广告,如通过电视、广播、报纸以及网络等媒体,加强对绿色交通的引导和舆论监督,批评有悖于绿色交通的行为和现象。

(三)技术层面

1.利用经济、技术手段引导交通需求

交通需求管理是一种主动式的管理,通过收费等经济技术手段来影响出行者对交通方式、交通线路、时间等的选择,使交通需求的时间和空间得到均衡协调。具体的实施方法可以采用道路拥挤收费、停车收费等方式。

道路拥挤收费是指对行驶在拥挤道路上或者高峰路段上的车辆征收的额外费用,其作用就是利用价格机制引导交通出行需求,调整出行路径、减少繁忙时段和繁忙路段道路上的交通负荷,缓解交通拥堵。通过道路拥挤收费还可以有效促进私人交通方式向高容量的公交系统转移,抑制小汽车交通量的增加。新加坡是最早收取交通拥挤通行费的城市,为了缓解交通问题,在划定区域内对车辆进行收费,使高峰期的交通量显著下降,平均车速明显提高,公交出行比例大为提升,拥挤收费方案的实施效果很明显。伦敦在内环线内21平方公里范围内的交通设施对私人汽车、货车征收通行费,收费时间为7:00-18:30,周末和法定节假日不收费。方案实施后,该区域内拥挤减少40%,交通量减少16%,排队减少20%—30%,车速提高37%,公交出行的比例大为增加,公交吸引力也得到了提高。这些成功案例表明道路拥挤收费是一种有效的措施,当然,要在我国城市实施这一措施,还需要结合实际情况进行探索,制定合理的方案,如收费对象、收费方式、收费时间以及费率等,不可盲目照搬别人的模式,要因地制宜,找准时机,做好示范、逐步推广。

2.借助工程、管理手段确保公交优先

制定公交优先措施,一方面表现在工程方面, 另一方面表现在管理方面。 工程方面主要从硬件环境上保障路权优先,使其在道路使用政策方面,确立公交车辆优先使用道路基础设施,这是公交优先通行的基础。管理方面主要是制定交通管理措施,从软件环境上保障公交车辆运行通畅和便利。

首先,要对公交优先车道的设置进行全面、系统、科学合理的规划,通过设置路面标志线,或者设置专用道路管制为公共交通提供公交专用道、公交优先车道、单向干线和公交逆行专用道等优先运行空间;根据不同道路条件及周围环境选择恰当的公交优先车道技术指标;可以统一规划、分期建设、最终形成公交优先车道网络体系,为公交优先发展提供硬件设施。其次,科学设置公交优先信号系统,保障公共交通在道路交叉口通行时间上具有优先权,通过合理配置公交车辆所经过交叉口的信号配时,设置公交专用通行相位或者设置公交信号提前,给公交车辆以优先通行权,减少公交车辆在交叉口的延误,提高公交准点率。在设置公交优先车道系统和建设公交优先信号系统的同时,加强相应的执法管理,解决“专用道不专用”的问题。最后,提高公交运行的信息化和科技化,包括对车辆采用GPS定位系统进行跟踪指挥,市区内主要站点设置电子站牌,优化公交运营管理系统,提高公交的调度和管理水平。

三、结语

当前中国处于社会转型的加速时期,社会分层趋势逐步加大,日益恶化的城市交通环境已然演变成社会性问题,若仍不下大气力解决,就有可能像上个世纪80年代亚洲四小龙经济起飞时期陷入“黑暗交通年代”的态势[5]。若要解决,需要全社会的共同努力。我们认为,成功的关键是一个正确的价值观的普及和广为接受,绝不仅是拓宽道路、革新技术那么简单。我们需要让越来越多的人感受到交通拥堵以及相伴而生的环境污染、生态破坏对人们不断警示和惩罚的后果。要让人们明白,必须改变“大量生产—大量消费—大量废弃”的生产生活方式,必须摒弃不合理的汽车消费观念。应当说,前进的第一步并不复杂,只是让城市出行者认识到我们正在造成的损害以及怎样避免它。新价值观从不抽象地到来,它们往往与具体的情况、崭新的现实以及新的世界理解一起到来。实际上,道德只存在于实践中,存在于日常微小事情的决策上,正如亚里士多德所说:“在道德方面,决策依赖观念。”当大多数人看到一辆大汽车并且首先想到它所导致的空气污染而不是它所象征的社会地位的时候,环境道德就到来了[6]。

可以说,在当前中国城市交通拥堵问题已经成为一个难解之痛时,树立一种健康的、人本化的绿色交通理念应是当务之急。这一理念强调的是城市交通的“绿色性”,即减轻交通拥挤,减少环境污染,促进社会公平,合理利用资源。其本质是建立维持城市可持续发展的交通体系,以满足人们的交通需求,以最少的社会成本实现最大的交通效率。绿色交通的理念,有待我们从“心”开始,并从我们的“脚下”实践,它不仅应该表现在交通政策的制定中,更要融入到人们生活方式的选择中去。

注释:

①《广州日报》:《媒体观察:车市冲刺1700万—交通拥堵难破局》,2010年10月18日。

②羊群效应(Herd Effect):羊群是一种很散乱的组织,平时在一起也是盲目地左冲右撞,但一旦有一只头羊动起来,其他的羊也会不假思索地一哄而上,全然不顾前面可能有狼或者不远处有更好的草。因此,“羊群效应”就是比喻人都有一种从众心理,从众心理很容易导致盲从,而盲从往往会陷入骗局或遭到失败。

[1]徐东云,曾省仁,刘紫玉.城市交通拥堵的治理模式及其贡献与不足[J].经济研究导刊,2008(7).

[2]何玉宏.社会学视野下的城市交通问题[M].南京出版社,2006年1月.

[3]刘京华.像控制人口一样控制私车.梁从诫主编.走向绿色文明.百花文艺出版社,2006年1月.

[4]石飞.出行心理与决策[J].城市交通,2011(2).

[5]杨涛.成长的烦恼与理性的选择[J].城市交通,2007(2).

[6][美]艾伦·杜宁著,毕聿译.多少算够——消费社会与地球的未来[M].吉林人民出版社,1997:102.

How Does A City Tackle Traffic Congestion?

He Yuhong, Xie Fengchun, Hao Zhongna

Based on analyzing the three measures aimed at tackling traffic congestion, i.e., increasing transport supplies, managing traffic demands and institutional improvement in transportation, the paper offers social routes to tackle urban traffic jams by learning from other cities’experience as well as against the conditions of Chinese cities.

city; traffic congestion; management

U12

0.3969/j.issn. 674-7178.20 3.02.012

何玉宏,南京交通职业技术学院科研处处长,教授,博士,主要研究方向:交通社会学。谢逢春,南京交通职业技术学院助理研究员,硕士; 郝忠娜,南京交通职业技术学院讲师,硕士。

(责任编辑:卢小文)

教育部人文社会科学研究规划基金项目《交通运输方式变革对社会生活方式的影响研究》(项目批准号12YJA840010)和江苏省社会科学基金项目《大中城市公共交通建设与管理研究——以江苏为例》(项目编号11GLD018)研究成果。