通信辐射源抗ARM的有源诱偏研究

李文军,李彦松,王维金

(总参通信训练基地 河北 宣化 075100)

通信辐射源抗ARM的有源诱偏研究

李文军,李彦松,王维金

(总参通信训练基地 河北 宣化 075100)

反辐射导弹是现代战争条件下通信设备等电磁辐射源所面对的最具威胁性的武器之一,而有源诱偏是对抗反辐射导弹攻击的一种相对简单而有效的方法。基于有源相参和有源非相参条件下的几种模型,从反辐射导弹的攻击过程入手,得到Matlab仿真结果。最后根据仿真弹着点位置分布和位置分布的概率统计曲线,为通信辐射源的布设提供理论依据。

反辐射导弹;有源诱偏;相参诱偏;非相参诱偏

自上世纪 60年代反辐射导弹 (Anti Radiant Missile,ARM)首次应用于越南战场以来,随着科技进步和战争实践,ARM已成为公认的辐射源杀手,反ARM(Anti-ARM)技术也成为军事通信设备等辐射源必须考虑的对策之一。近年以来我东南沿海的T岛和R国相继引进美国 “哈姆”反辐射导弹,对我军通信设备等大型辐射源形成严重威胁[1],面对日益严峻的军事斗争形势,进行反ARM研究是非常必要的。本文主要从ARM的攻击过程入手结合相参和非相参的诱偏理论分析了几种布站方式,加以仿真和评估,得出初步的结论,为部队的实战化训练提供一定的参考和思路。

1 ARM攻击过程分析

ARM对辐射源进行攻击时,其实际攻击方向将在敌方电磁波的导引下,由初始方向向导引头的实测方向作弧形逼近。需要指出的是,为具备在较宽的频谱范围内截获、跟踪电磁信号的能力,ARM导引头通常采用宽带天线。受限于ARM的弹体尺寸,天线的孔径尺寸相对较小,从而使得天线波束较宽,当在较远距离上ARM导引头天线波束内有多个辐射源目标时,导引头与辐射源之间的夹角小于导引头分辨角,导引头将难以分辨而将指向辐射源的能量重心[2],因此在很大概率上ARM将偏离辐射源而不能有效命中,这就是有源诱偏对抗ARM的基本理论依据。

随着ARM与辐射源的距离缩小,导引头与辐射源之间的夹角达到导引头分辨角时,即当导引头可以分辨具体辐射源目标位置时,ARM与地面的距离已经很小,缺乏足够的时间修正攻击方向,从而无法命中辐射源[3]。因此在本文仿真中并未将时间离散化、结合最大过载和速度计算其迭代攻击路线计算弹着点而仅利用空间叠加电磁波阵面法线方向与地面交点的坐标作为弹着点。

2 有源诱偏技术

与信号发射技术等抗ARM技术不同,有源诱偏技术的立足点不在于避免被ARM截获、跟踪而在于利用ARM被动导引头的弱点通过对多个辐射源参数的技术性配置将跟踪电磁信号而来的ARM引偏。这种利用多个辐射源对敌ARM导引头采取干扰措施使之不能有效命中目标的技术称为有源诱偏,其中包括相参和非相参两种模式。相参诱偏和非相参诱偏的区别在于是否要求辐射源(包括诱饵源)的相位、功率比等参数保持确定的关系。

2.1 相参诱偏

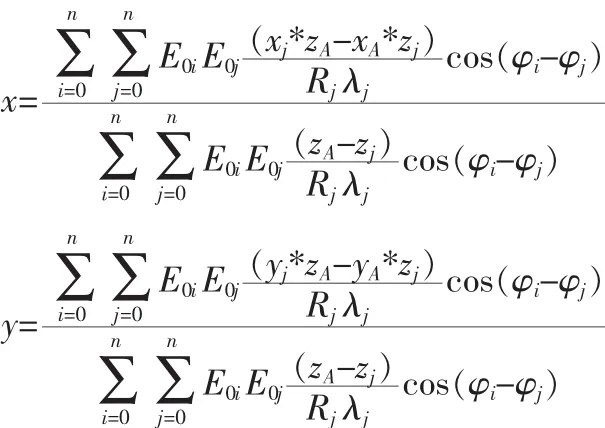

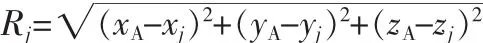

相参诱偏要求辐射源(包括诱饵源)的相位、功率比等参数之间保持确定关系,在理论上通过调整参数配置可以将ARM引到任意位置。根据有源诱偏的理论推导,ARM攻击方向与地面(z=0)交点为[4]:

图1 两点源相参诱偏及不同相位差下误差仿真图Fig.1 Schematic diagram of two active points coherent decoy and error curves of different phase difference

其中黑、红、蓝3条误差曲线中诱饵源与通信辐射源的功率比分别为 0.4、0.6、0.8 相位差即 (φi-φj) 范围皆为 0°到360°。 通过对以仿真图片的分析可以发现在(φi-φj)处于 180°及其附近时能够使ARM攻击位置最大偏离辐射源。而当E01接近E00时诱偏误差急剧增加,以下图片为k=0.98(其余参数不变)的仿真结果以及180°附近局部放大如图2所示,易知当k趋近1时误差曲线发生急剧变化,甚至可以得出以下结论:如 E01、E00、(φi-φj)等参数设置得当,并加以动态保持可将ARM引到任意的位置。

图2 k=0.98时误差曲线及其局部放大图Fig.2 Curve of error when k=0.98 and partial of it

2.2 非相参诱偏

虽然相参诱偏具有优异的诱偏性能,但相参诱偏时必须实时监控ARM位置以便实时调整相位差等参数使处于高速运动中的ARM导引头接收到的两电磁信号始终一致相参,而这需要复杂的计算和控制,这也是限制其应用的原因。通过观察图1,并根据参考文献[4]中提到杀伤半径米RD<30米的数据,以k=0.8为例,可以发现其受威胁的相位差范围是关于 180°对称的(122.6°,149°)和(211°,237.4°),仅有不到 53°,剩余约307°的范围是安全的。若放弃对ARM的实时监控和实时参数调整,仅利用不同辐射源的排布和约307°的安全相位差对ARM进行有源诱偏,而当ARM处于动态中相参和非相参的区别消失只体现非相参的效果。

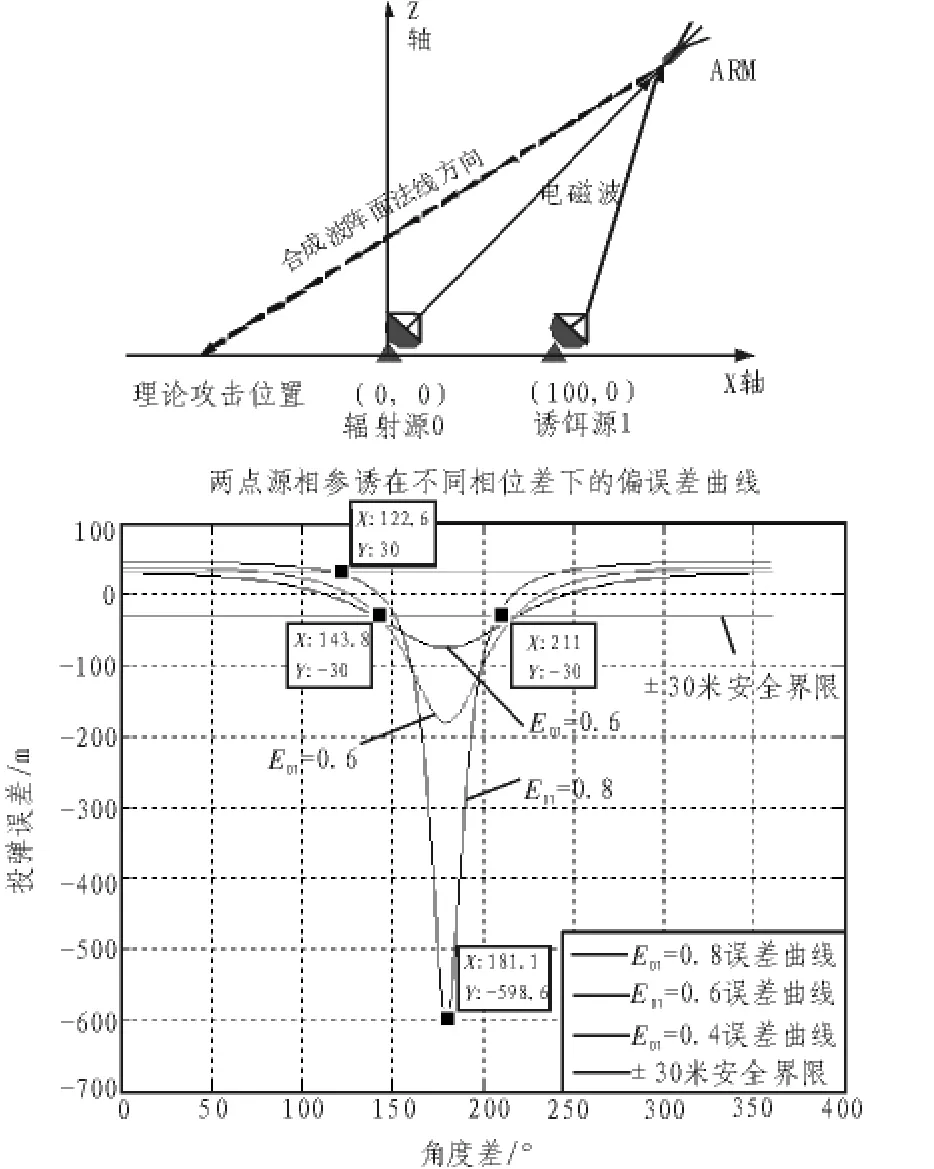

2.2.1 非相参双点源诱偏

双点源非相参诱偏系统是最简单的一种有源诱偏系统,其排布可参考图1的形式,当ARM在较远距离上,可认为R0λ0≈R1λ1,令辐射源的功率比 k=E01/E00,z0=z1=0,则 ARM 攻击方向与地面(z=0)交点公式可化简为:

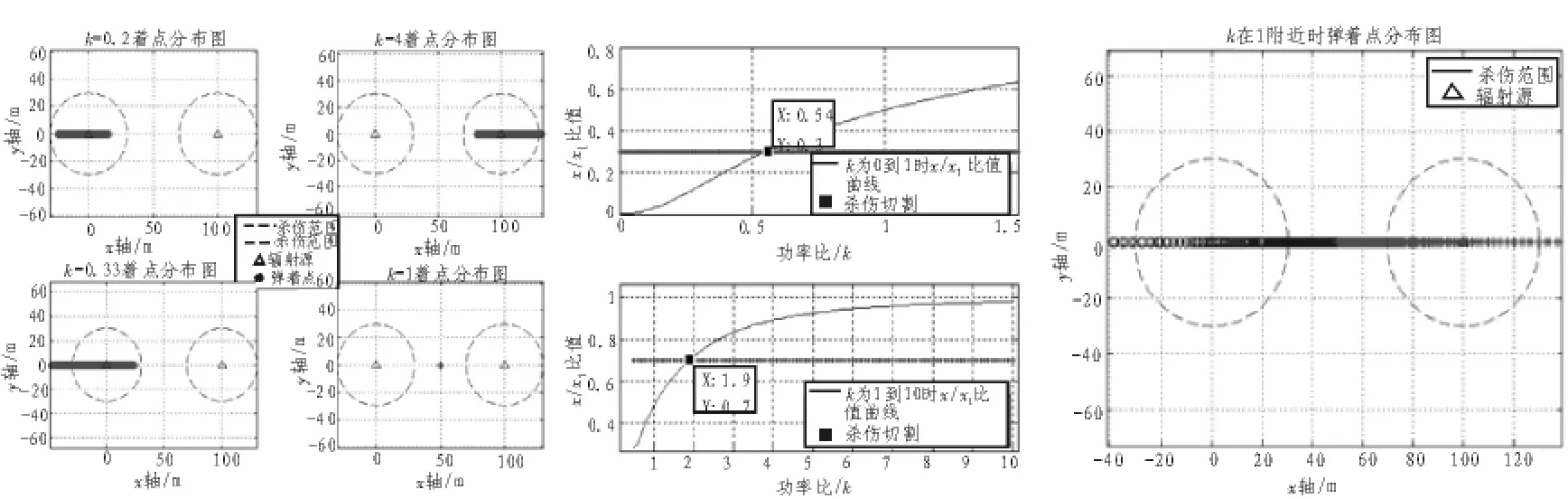

易知投弹误差与 k、x1及(φ1-φ0)有关。 在非相参诱偏中可认为(φ1-φ0)在[0°,360°]区间内成均匀分布[4],在此我们仍然采用RD<30 m的数据,可得图3左图,其中虚线圆即为30米的辐射源受威胁范围。 令 x0=x/x1[1],并将[0°,360°]内均匀分布的相位差代入进行计算求平均值,其仿真计算结果如图3中图所示。

图3左、中两图是两点源非相参诱偏的不同表现形式,可对照分析。通过图3中图可知随着k增加x0逐渐增加,即弹着点由辐射源0向辐射源1靠拢。在k=1时xo=0.5,即着弹点为两辐射源连线中点。 由于 RD<30 m,易知当 x0<0.3、x0>0.7时将分别威胁辐射源1、0。通过观察图左的弹着点分布可证明这一点。但是这并不代表在0.3<x0<0.7时两辐射源是安全的,因为图3中图的曲线作为统计平均值仅具统计平均意义。由于k=1时具有最好的弹着点分布,通过对为0.99及1.01进行仿真可得图3右图,其中蓝、红两色分别代表k为0.99及1.01时的弹着点分布。易知k≈1附近的值也不能完全保证两辐射源的安全,因而不是一种理想的布站方式。

图3 k为不同值时双点源非相参诱偏弹着点分布及x0曲线图Fig.3 Impact points Graph and x0curve of two active points non-coherent decoy with different k

2.2.2 非相参三点源诱偏

三点源诱偏有多种布站方式,在此采用参考文献[4-5]中的论述和数据(可参考图4左图),并设辐射源0为核心辐射源,辐射源1、2为非核心辐射源或诱饵源。其参数配置为:m=y2/y1=1,y1=250,x1=100, 当 ARM 处于较远的距离上 R0λ0≈R1λ1≈R2λ2[1]且 RD<30,令功率比 k=E01/E00=E02/E00,z0=z1=0,φ0、φ1、φ2在[0°,360°]内均匀分布,Δφ12=φ1-φ2、Δφ01=φ0-φ1、Δφ02=φ0-φ2,则2.1节中ARM攻击方向与地面的交点坐标可化简为:

易知弹着点与功率比、辐射源坐标及相位差有关。分别取k为1、2进行仿真可得如图7弹着点分布图;令x0=x/x1,y0=y/y1并将在[0°,360°]区间内均匀分布的 φ0、φ1、φ2代入计算并求平均值,其仿真结果如图4左图所示。

图4 三点非相参诱偏弹着点及不同k值时x0与y0曲线图Fig.4 Impact points Graph and x0,y0curves of 3 active points non-coherent decoy with fifferent k

易知,当k较小时x0、y0也较小,说明弹着点位置更加靠近辐射源0;随着k增大x0、y0逐渐增大,也即弹着点由辐射源0向辐射源1、2靠拢,在k=1即三辐射源功率相等时,对照图4左图可知弹着点大多落在三角形几何重心附近;当k继续增加,即辐射源1、2的功率超过辐射源0,由图4右图可得:x0→0.5、y0→1, 即弹着点向辐射源 1、2 的连线中点靠拢,而图左中k=1到k=2的弹着点变化趋势也证明了这一点。不难得出结论,当k>>1时三点源诱偏便转化为双点源诱偏,而从图表4弹着点的分布看,三点源诱偏能够在较宽的参数范围内较好的保护所有辐射源,是一种较好的布阵方式。

[4-5]中都提及非相参四点源诱偏比三点源诱偏具有更好的诱偏效果,核心辐射源将更加安全。按系统工程学的观点,随着系统的复杂性的增加,其可靠性也将相应下降。在军事行动中通信辐射源等设备的布防地域的地形复杂程度将远大于仿真的理想条件。随着辐射源数量的增加,核心辐射源固然更加安全,但其布阵难度、成本也将相应提高,故而在此不讨论四点源及其以上的有源诱偏系统。

3 结 论

相参和非相参诱偏抗ARM技术互具优势和特点,而这将在很大程度上决定其应用场合和范围。相参诱偏对技术的要求高,实现难度较大,但其优异的诱偏性能特别适合大型水面舰艇的抗ARM作战,而与之相比,非相参诱偏实际上只能将ARM诱导到能量重心附近,在大型水面舰艇的作战中无异于自杀;非相参诱偏则是一种较为简单的抗ARM手段,而其中三点源诱偏系统,具有良好的诱偏性能且对技术要求不高、诱饵源较少易于布阵,虽然不适合大型水面舰艇抗ARM作战,但在陆上无疑是一种较好的抗ARM措施,对于通信辐射源的保护具有一定的实际意义。

参考文献:

[1]江小平,刘雨,郑木生.相干两点源抗反辐射导弹布站仿真与评估[J].现代电子技术,2005(21):25-27.

JANG Xiao-ping,LIU Yu,ZHENG Mu-sheng.Simulation and evaluation of two points source of correlation confront attacking of anti-radiation missile[J].Modern Electronic Technology,2005(21):25-27.

[2]沈文亮,李艳斌.有源诱偏的布站方法研究[J].电子对抗,2007(6):1-5.

SHEN Wen-liang,LI Yan-bin.Study on method of active decoy deployment[J].Electronic Warfare,2007(6):1-5.

[3]王四倍,周庆丰,高凤华.点源布站间距对有源诱偏效果的影响分析[J].电子信息靶场,2010,20(3):12-15.

WANG Si-bei,ZHOU Qing-feng,GAO Feng-hua.Point source distribution station spacing of active decoy and the effect analysis[J].Electronic Information Range,2010,20(3):12-15.

[4]赵娟娟,马东立,郑江安.多点源诱偏系统对抗反辐射导弹效能分析[J].北京航空航天大学学报,2009,35(9):1139-1143.

ZHAO Juan-juan,MA Dong-li,ZHENG Jiang-an.Effectiveness analysis of multi-source decoying system against ARM[J].Journal of Beijing University Aeronautics and Astronautics,2009,35(9):1139-1143.

[5]穆富岭,周经纶,罗鹏程.两点源干扰下反辐射导弹误差距离进一步探讨[J].系统仿真学报,2008,20(7):1665-1668.

MUFu-ling,ZHOUJing-lun,LUOPeng-cheng.Furtherdiscussion on error distance of ARM disturbed by dual point-source[J].Journal of System Simulation,2008,20(7):1665-1668.

[6]张世文,王明宇,田海林.抗ARM定向诱偏系统设计与分析[J].现代雷达,2010,32(12):11-19.

ZHANG Shi-wen,WANG Ming-yu,TIAN Hai-lin.Design and analysis of counter-ARM system based on directional decoy[J].Modern Radar,2010,32(12):11-19.

Study on active decoy of communication radiant source confront ARM attacking

LI Wen-jun, LI Yan-song, WANG Wei-jin

(Communication Training Base of General Staff, Xuanhua 075100, China)

Anti Radiant Missile (ARM)is one of the most threatening arms on current war condition,while active decoying is a much simpler and more effective way than some methods.the source of the study is the attacking process of ARM.Several models based on coherent and non-coherent decoying system is analysised,and the conclusion is given by Matlab simulation.At last, with the distribution of points impact and probability curve of it, the conclusions of this paper can offer theoretical basis for the layout of communication radiant source.

unit anti radiant missile; active decoy; coherent decoy; non-coherent decoy

TJ 762.2;TN 974

A

1674-6236(2013)08-0154-03

2012-11-11稿件编号201211077

李文军 (1986—),男,山东潍坊人,硕士,助理讲师。研究方向:无线通信与网路、电子对抗、计算机测控。