如何探究更自然——两节同课异构课有感

☉浙江省绍兴鲁迅中学 章显联

新《普通高中数学课程标准》的基本概念有10个部分,其中在第3部分倡导积极主动,勇于探索的学习方式中强调高中数学课程应力求通过不同形式的自主学习、探究活动,让学生体验数学发现和创造过程,发展他们自主创新意识.绍兴市数学骨干教师培训期间安排了两节同课异构的课,课题是《圆的标准方程》,笔者有幸听了两节精彩的课,颇有收获,两位教师在教学中体现了先进正确的教学理念:“以学生为本”、“问题引导学习”、“教与学重心前移”、“教会学生数学地思维”、“改进教学方式”、“促进学生主动,探究学习”等.但由于准备时间仓促,两节课中或多或少有些不自然,那么如何探究更自然呢?下面结合教学实例谈一下自己对这个问题粗浅的认识.

一、在理解教材,理解数学,理解学生上多下功夫

两位教师的引课方式如下:

教师1:

问题1:如何判断两直线平行?叫了5位学生回答,有用平面几何知识,也有通过直线方程判断.

问题2:共同回顾求直线方程的主要过程.

两个问题共花费了近20分钟时间,后继学习肯定时间不够.

教师2:已知隧道的截面是半径为4 m的半圆,车辆只能在道路中心线一侧行驶,一辆宽为2.7 m,高为3 m的货车能不能驶入这个隧道?

创设“探究”的问题情境,首先是问题要典型,要有思想.其次是问题的设计要结合学生认知规律.按照这两条原则.教师1的问题1是否可以这样,利用几何画板画两条不重合直线,问学生这两条直线平行吗?追问学生凭什么说它们平行(或不平行)?从而引出结论:α1=α2⇔l1∥l2.再追问还有其他的方法吗?从而引出结论:k1=k2⇒l1∥l2,这样学生共同回顾从代数(斜率)与几何(倾斜角)两个角度研究两直线的平行,而这正是解析几何研究的两条主线;问题2没必要此时抛出,若学生在研究圆的方程有困难时可引导学生复习研究直线方程的方法.

教师2通过引导学生对这个实际问题的探究,把学生的思维由用勾股定理求线段CD的长度转移为用曲线的方程来解决,在得到汽车不能通过的结论的同时学生自己推导出了圆心在原点,半径为4的圆的标准方程,从而很自然的进入了本课的主题.用实际问题创设问题情境,让学生感受到问题来源于实际,应用于实际,激发了学生的学习兴趣和学习欲望.这样获取的知识,不但易于保持,而且易于迁移.该引入符合学生的认知规律,激发了学生的探究问题的欲望,思维达到了一定的高度和深度.但解析几何的本质是用代数方法解决几何问题:也就是建立直角坐标系,在坐标系中把一个几何问题转化为一个代数问题,利用点的坐标,曲线的方程,经过代数运算来解决问题,这就是坐标系的思想.另外本节还应让学生明白这样建立的方程为什么是圆的方程,因此本节的核心思想是坐标法的思想,核心概念是圆的标准方程.

笔者深刻理解了本节以上的核心概念和思想后,采用了以下直奔主题的引入:同学们,前面我们在平面直角坐标系中是怎样研究直线的方程?那么圆是否也可以用一个方程来表示呢?如果能,这个方程有什么特征?

按照奥苏伯尔的观点,“先行组织者”有其严格的定义,即在正式材料学习之前,向学生介绍的与其原有的认知结构中适当的知识相联系的概括和包摄性引导材料,它在抽象、概括和包摄水平上应高于正式的学习材料,并用学生熟悉的术语呈现,即先于新学习材料呈现的一种引导性材料,设计“组织者”的目的,是帮助学生稳定地纳入和保持正式学习材料中更详细和分化的内容,给学习者在已知与未知之间架起一道桥梁,从而更有效地学习新材料.笔者采用的引入方式是基于学生已有的认知,在深刻理解数学,理解教材的基础上提出的,能在“已经掌握的知识”和“需要掌握的知识”之间架起沟通的桥梁,因此学生在课堂上的探究是自然的,有效的.

二、在课堂有效提问上多下功夫

问题是数学的心脏,有效的提问才能保证探究的顺利自然.课堂提问的有效性应具有以个几个特征:(1)可及性.问题的设计要结合学生一般认知律,身心发展规律;(2)开发性.问题富有层次感,入手较易,开发性强,解决方案多,学生思维与创造的空间多;(3)挑战性.能引起学生的认知冲突与学习欲望,能激发兴趣,促进学生积极参与,接受问题的挑战;(4)体验性.能给学生提供深刻体验,人人有所得,包括操作、探究的机会或替代性实验,学生能感受、体验数学.

如两位老师在分析点与圆位置关系时都设计了以下例题:

例1写出圆心为A(2,3)半径长等于5的圆的方程,并判断点M1(5,7)和M2(,1)否在这个圆上.

对这个问题大都学生都能利用点到圆心的距离与半径大小来判断.从而得出一般性结论:点M(x0,y0)与圆(x-a)2+(y-b)2=r2的位置关系的判断方法:

(1)(x0-a)2+(y0-b)2>r2,点在圆外;

(2)(x0-a)2+(y0-b)2=r2,点在圆上;

(3)(x0-a)2+(y0-b)2<r2,点在圆内.

笔者认为该问题不符合开放性、挑战性、体验性的原则.维果茨基认为,在确定发展与教学的可能关系时,要使教育对学生的发展起主导和促进作用,就必须确立学生发展的两种水平,一是已经达到的发展水平,表现为学生能够独立解决问题的智力水平;二是可以达到的发展水平,但要借助别人的帮助,在集体活动中,通过模仿才能达到解决问题的水平.在新课程实施过程中,教师的帮助常以问题形式出现,通过设置“问题链”,搭建“脚手架”,利用问题驱动,促使学生达到发展水平.不过问题通常是由教师提出来的,不是由学生提出来的,至于为什么要提出这些问题,而不提另一些问题?学生没有去想.这样学生成为了解决问题的主体,而不是提出问题的主人,他们问题意识淡薄,不知道怎样提问,也不知道如何表述问题,更不知道在什么时候应该提出什么问题.这是可悲的,也是可怕的,这种探究也是无效的,必须通过我们的努力改变这种状况.

基于学生的“最近发展区”加强从“数”到“形”的训练,引导学生自己提出问题,是否可这样设计该问题:每人写一个圆的标准方程与几个点,要求你的同桌判断点与圆是什么关系?如何判断?这一开放性问题,有一定的思维空间,不同层次的学生都能在这个问题上有不同层次的施展,一方面培养了应用知识解决问题能力,另一面也培养了学生提出问题,发现问题的能力.课堂提问要保证提问的质量,又不能让学生有生畏之感,也不能让学生不动脑筋就能轻易答出的懈怠,从而激发学生探究的动力.

三、不干扰学生的数学思维

两节课听下来,总体感觉是现在做老师的“累“,老师上课时“滔滔不绝”地讲,而学生很“轻松”,基本上不用动笔,动口,看上去无所事事.事实上,课堂教学中老师的“喋喋不休”不经意间干扰了学生思维的时间与空间,因为有深度的思考需要充分的时间.如两位老师是这样分析例2的:

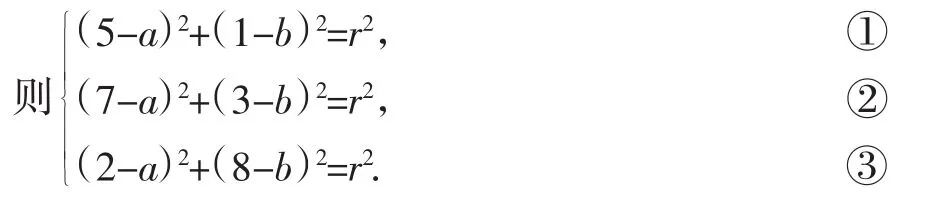

例2 设△ABC的三个顶点坐标是A(5,1),B(7,3),C(2,8),求它的外接圆的方程.

学生思考了一会儿,老师就叫学生回答.

学生:设圆的方程为(x-a)2+(y-b)2=r2,

教师1:用这种方法比较麻烦,还有其他方法吗?

教师2:如何解?

学生:①-②得a-2b=8,

②-③得a+b=-1,

所以a=2,b=-3,r2=25.

(结果是老师帮她算出来的)接下去两位老师又分析了解法二,即先求线段AB,AC直线的交点(即外接圆圆心),然后求出半径,就可得圆的标准方程.表面上都很好地完成了教学任务,实际上还是老师讲得多,学生思考时间少.实际上本例题可留一定时间让学生思考,然后请两位不同思路的学生讲思路,讲解法,最后请其他同学们评价两种方法的优缺点.又如在推导圆的标准方程过程中,第一步是建立适当直角坐标系,两位老师也都是“取而代之”学生的思考直接给出答案,实际上若让学生思考,肯定有不同的结果.学习是什么?它是学习者的体验感受,动嘴说的过程,因此课堂要留一定的时间与空间给学生.

四、将黑板还给学生

在传统教学中黑板是老师的“专利”,学生上黑板板演得不到应有的重视.这与传统教学观有关:教师是演员,也是导演,而学生是听(观)众,没有体现学生的主体作用.另外一个问题是板演后谁来评价?当然是学生来相互评价.但实际上往往是老师自己评价.笔者要呼吁的是:还黑板给学生,让学生拥有自己的活动空间,展示平台,在活动中生产数学情感和数学智慧,让探究来得更自然些,让学生探究有更好的载体.两位老师上课都没有安排学生到黑板上板演.学生回答问题时,也是学生边说老师边在黑板上写,认认真真做了回学生的“秘书”.实际上本节课有很多机会让学主上黑板板演.如例2中圆的标准方程推导过程中如何建立适当的坐标系等.这样学生以“稿纸”、“黑板”为“实验田”进行画图实验,对不够充分的,错误的进行补充、纠正,这样在合作学习中,既调动了全体学生的学习积极性,又培养了学生分析问题,解决问题的能力,这样探究是自然的、有效的.还黑板给学生还可避免老师满堂灌(包括人灌和机灌),学生“被学习”,“被告知结果”等.

以上是本人听了两节课及平时听课后的一点感受,要想探究得更自然,老师首先要在理解教材,理解教学,理解学生上多下功夫,这是学生探究问题的前提;教师须在设计有效问题(引导学生自己提出问题,捕捉来自学生的问题)上下功夫,这是探究的保证;留有时间给学生思考,还黑板给学生,这样才能保证学生探究问题的时间和空间.

1.章显联.探究之路在何方?——立足教材,开展探究教学[J].数学通报,2008(7):29.

2.章显联,章水云.一种提出问题的策略——从质疑开始[J].数学教学,2009(4):18.

3.章显联.谈高一新课程“函数的零点”教学的几个问题[J].数学通报,2007(11):52.

4.阳志长.还黑板给学生,构造高效课堂[J].中学数学教学参考,2011(7):7.