区域生态合作机制下的可持续农户生计研究

——以“稻改旱”项目为例

梁义成,刘 纲,马东春,王凤春,郑 华,*

(1.美国斯坦福大学生物系保护生物学中心和自然资本项目,斯坦福CA 94305;2.中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085;3.北京市水利科学研究所,北京 100048)

继Daily等对“自然资本”理论的发展之后,学者和实践者越来越重视生态系统服务功能和人类活动的互动;生态系统产品、生态调节功能、生命支持功能与社会文化功能等也得到了普遍认可[1-2]。近十年来,对生态服务的认识和评估已经得到了质的提高[3],生态学家呼吁将生态服务的理念主流化,并利用经济政策等手段推动理论转变为行动[4]。与这些理论研究和呼吁相对应,生态补偿政策在全世界范围内得到广泛应用,以期达到减贫和环境保护的双赢目标。在中国,以退耕还林等项目为代表的生态补偿实践在国际上已经产生了巨大影响。在很大程度上,中国的生态补偿政策达到了保护环境的目标,并在一些地区同时减少了贫困,促进了当地经济的发展。

设计良好的生态补偿机制通过经济手段,同时提高了生态服务的提供者和受益者的利益,使得生态保护有利可图,在一定程度上解决了“公共池塘”和外部性等难题,有利于生态的可持续发展[5]。在中国,这种机制往往以政府为主导,生态补偿政策的实施多依靠项目的运行。这些项目由不同层级的政府部门主导,在初期强调生态保护的目标,在一定程度上忽略了生计可持续发展的长效机制,同时,对农户的政策反应和生计后果的研究仍然有待深化。

区域合作模式是对依托工程和项目为主的生态补偿机制的拓展,在中国区域发展不均衡的背景下,利用多种手段协调各方在生态服务和经济发展等方面的利益,政策制定者期望形成可持续发展的长效机制。因为生态重要区域往往是经济发展滞后的区域,人与自然的矛盾也较为突出,所以针对生态保护和经济发展的区域合作机制的关键,在于推动和促进生态保护区域可持续生计模式的形成。

现阶段,学术界对于中国生态政策的评估仍然落后于生态政策的实践。其原因,既在于我国各级政府生态保护政策的出台与实施较为密集和丰富,也在于学术研究缺乏较为主流和统一的理论框架和分析工具。以京冀两地的“稻改旱”项目为例,自2006年《北京市人民政府、河北省人民政府关于加强经济与社会发展合作备忘录》形成之后,项目至今已实施有5年多时间,只有非常少见的研究涉及到当地农户的生计分析[6]。本文以可持续生计框架作为研究设计的基础,通过访谈和问卷调查获取农户生计的微观数据,较为全面分析农户的生计资本、行为和生计后果,为现阶段区域合作机制中的可持续生计的形成提供政策评估和建议。

1 研究区域

调查区域包括密云水库上游的滦平、丰宁、赤城、密云四县。密云水库上游流域跨越北京市和河北省,其中北京市境内的面积约为3476.7 km2,分布在密云、怀柔和延庆3个区县,占水库流域面积的23.3%,占北京市山区面积的33.3%。河北省境内的面积约为11892 km2,分布在6个县:分别为赤城县、丰宁满族自治县、滦平县、兴隆县、沽源县和崇礼县。密云水库上游稻改旱区域主要位于张家口市赤城县的白河河谷、黑河河谷以及承德市丰宁县和滦平县境内的潮河河谷地区。

白河发源于河北省沽源县大马群山东南,流经赤城,在青罗口村与发源于雕鹗镇的红河汇合,向东折去,在延庆县白河堡附近流入北京市。白河于延庆千家店镇附近纳入黑河,在宝山镇附近纳入汤河,于张家坟以东流入密云水库。该流域的稻改旱工程主要分布在沿河的样田乡、后城镇和雕鹗镇。

黑河发源于河北省沽源县境内的老掌沟,主要流经赤城县东南部,在三道营附近流入北京境内,于延庆县千家店镇附近汇入白河。该流域的“稻改旱”工程主要分布在东万口乡、茨营子乡和东卯镇。

潮河发源于河北省丰宁县上黄旗镇北,流经承德市丰宁县、滦平县,在密云县古北口镇流入北京境内,于高岭乡槽城子附近注入密云水库东北端。该流域的“稻改旱”工程主要分布在丰宁县的黑山嘴镇、大阁镇、南关乡、胡麻营乡、石人沟乡、天桥镇;滦平县的虎什哈镇、马营子乡、付家店乡、巴克什营镇。

2 研究方法

2.1 可持续生计分析框架

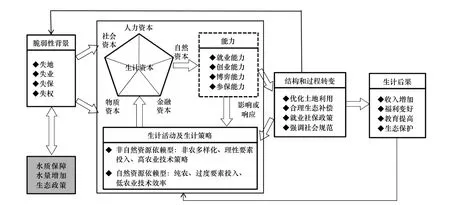

生计包括“能力,资本(包括物质和社会资源)和赖以生存的活动。可持续生计是指在能够处理压力并从压力中恢复,保持并提升其能力和资本的同时,而不破坏自然资源的基础”[7]。英国国际发展署(DFID)等所发展的可持续生计分析框架,其核心是建立农户的生计资本-生计活动-生计后果的逻辑关系和相互影响机制,已经对全世界各国包括我国的农户生计研究和实践产生了重大的影响[8]。框架区分了五种生计资本:自然资本,物质资本,人力资本,金融资本和社会资本。虽然这种分类与经典经济学上的资产分类有所不同,但是仍然无碍于其在实践中的广泛应用[9]。其中,自然资本泛指生计的资源流及相关的服务。物质资本包括用以维持生计的基本生产资料和基础设施,其意义在于提高贫困人口的生产力。金融资本指在消费和生产过程中人们为了取得生计目标所需要的积累和流动。人力资本代表着知识、技能、能力和健康状况,它们能够使人们去追求不同的生计手段并取得相应的生计目标。社会资本指人们在追求生计目标的过程中所利用的社会资源。

可持续生计分析框架对农村扶贫发展项目的设计、实施以及检测评估有指导作用:它能够清楚简洁并且具体地展现项目的核心成分;能够使不同人群知道项目如何运作和项目的目标是什么,帮助确保投入、活动、产出和目的不被彼此混淆;能够确定项目成功的主要相关因素。此框架在发展中国家的农村扶贫与发展、非政府组织改善农户生计等实践中得到广泛应用,也是当前我国农村扶贫与发展领域的研究热点。李树茁等将人口学视角引入可持续生计分析框架并对国内生态政策进行了相关分析,得出了一些评价性的新结论[10]。本研究在此基础上改进可持续生计分析框架,通过自然资本将农户生计和生态服务连接起来;“稻改旱”政策改变了农户对土地的利用方式,为下游节约了用水,与此同时,其生计资本、生计活动等也因此发生了变化(图1)。与这种逻辑相对应,实证结果表明,中国农户的生计资本是其生计活动和生计后果的基础[11-13]。

2.2 京冀区域合作和“稻改旱”项目简介

2006年10月,北京市政府和河北省政府正式签订《北京市人民政府、河北省人民政府关于加强经济与社会发展合作备忘录》,在产业调整、农业、旅游、劳务、卫生事业等共9个方面进行全面的协作。其中,水资源是其中的重要内容之一。密云水库承担着北京市全市20%及市区50%以上的供水量,密云水库的上游涵盖北京和河北的赤城、丰宁、滦平县等地区。北京市为河北省提供水资源环境治理合作资金,支持水库上游地区治理水环境污染,推动节水灌溉和防渗等产业的发展。之外,经过3a试点,分别和赤城县和承德市的丰宁县等地区签订了“稻改旱”协议,根据协议,水库上游的水稻种植改为节水型农作物,根据退稻前后的土地使用情况,给予农户450元/666.7m2的补贴,补贴标准在随后几年根据实际情况进行了调整。两地为“稻改旱”工程的实施投入了大量的人力和财力,2007年较为顺利的完成了0.687万hm2的工程面积。农户在参加“稻改旱”项目后,在原有土地上主要种植玉米等旱作物。

图1 本研究的农户可持续生计分析框架Fig.1 Sustainable livelihood analysis framework for our study

2.3 数据获取

区域合作机制中可持续生计的评估数据包括统计数据及调研数据两方面,本文暂只涉及到一手的农户调研数据。在可持续生计分析框架的基础上,借鉴《可持续生计指南》,形成了《农户家庭生计与生态服务功能调查问卷》。除此之外,调研者对各级政府(市、县、乡镇和村级)工作人员和当地农户进行了访谈。根据研究设计,在调查区域对是否参加“稻改旱”的两类农户进行农户生计问卷调查。获得农户问卷调查数据723份;其中参加“稻改旱”农户的问卷共394份,非“稻改旱”农户的问卷共329份。

本次调查采用的是分层多级抽样方法,按照乡、村、户等三级进行抽样。首先考虑到社会经济、交通等客观因素,从调查区域中选取了16个乡镇。对于乡镇中的村通过咨询县、乡镇、村干部及相关人员,主要按照经济发展水平、地理条件两个标准,并考虑生计类型等因素的差异性;生计类型包括农业生产,打工和非农经营等。在每个乡镇中选取1—4个村。最后,对选取到的村是用随机抽样方法,抽取村中的常住农户(有家庭成员常住本村)。调查组于2011年5月到6月,实际对4个县17个乡镇的41个村庄的农户进行了调查。

2.4 数据分析方法

本文主要利用描述性统计方法,展示参与户和非参与户在“稻改旱”前后,生计资本和生计活动等方面的差异,利用t检验等考察这些差异的显著性。另外,基于可持续生计分析方法,构造农户的收入函数,并利用多元回归方法估计收入函数以及“稻改旱”对收入的作用系数。

3 实证结果

基于可持续生计分析框架的逻辑和内容,实证结果包括生计资本、生计活动和生计后果等方面。主要展示“稻改旱”政策的实施可能带来的生计资本的变化,农户对自然资本的利用方式(或土地利用方式)的变化,其它生计行为和策略的变化,以及收入等生计后果的变化。

3.1 农户生计资本

本研究选取了代表五类资本的若干指标,从静态和动态两方面进行对比分析,其中静态指标利用了2010年的数据,动态指标利用了“稻改旱”以前(2006年)和“稻改旱”以后(2010年)的数据(表1)。

表1 生计资本的指标Table 1 Indicator of livelihood capital

统计结果表明,平均而言,参与“稻改旱”项目的农户(参与户)比没有参与的农户(非参与户)拥有较多的耕地面积(1820m2),较多的劳动力数量(0.38),以及较多的大型生产工具(0.37个),其通讯费用和礼金支出也显著较多(分别多22.61和106.85元);但参与户的房屋价值和存款比例都显著得低于非参与户(差值分别为4.22万元0.37个)。两类农户的其它生计资本指标在0.01水平上没有统计上的显著差别。

动态的来看,自2006年来,非参与户增加了较多的住房投入,用于旧房改造和新房建设;而参与户在大型生产性工具和通讯上的支出较多。总体而言,无论从静态还是动态上来看,“稻改旱”的参与户的生产性物质资本和社会资本多于非参与户(图2)。

图2 生计资本变化Fig.2 The change of livelihood assets

3.2 农户的生计活动与生计策略

3.2.1 农业多样化

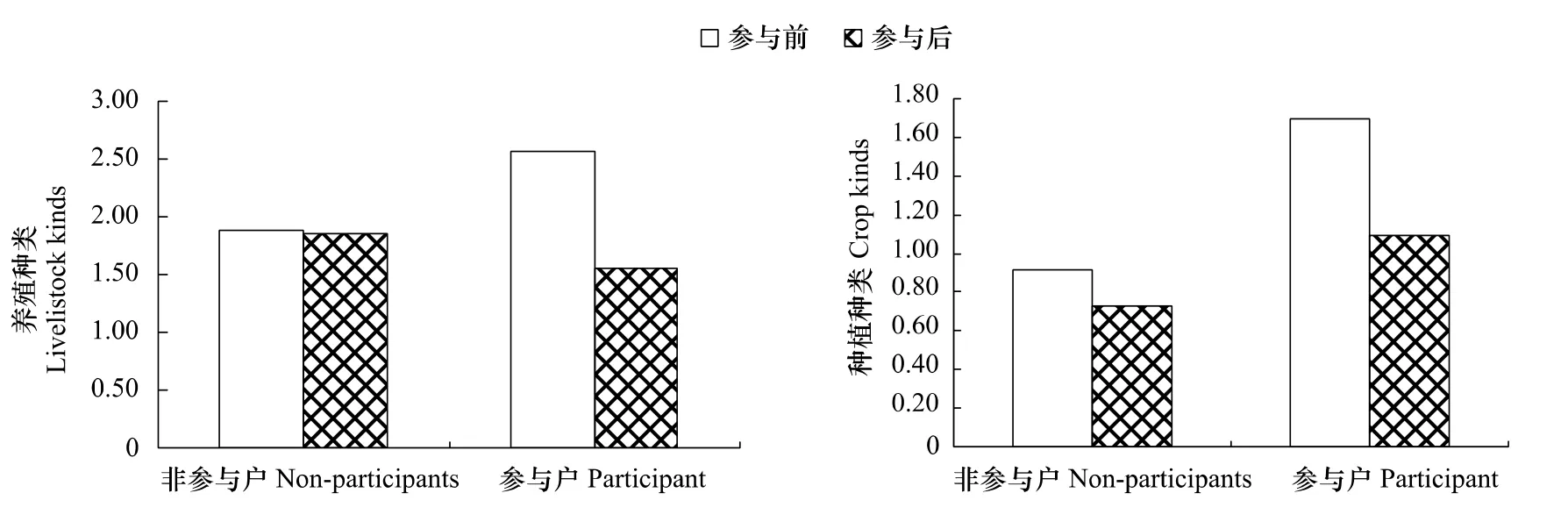

总体而言,比较“稻改旱”项目实施前后可以看出,参与户和非参与户同时减少了养殖和种植种类,区域整体的农业多样化水平有所下降。区分来看,参与户的养殖种类和种植种类的下降水平更为显著(图3)。

政策可能不仅仅限制了“水稻”的种植,也限制了相关养殖业的发展,“稻改旱”前,麸皮是牲畜的主要饲料来源。

3.2.2 农户的种植投入

2006年,当地农户在种植水稻时使用了大量的碳酸氢铵和磷肥;改种植玉米后,尿素和二胺的使用量较多,碳酸氢铵使用量显著下降(表2)。在种植水稻时,家庭用工则相对较多(每666.7 m215.56个),用工在时间上也分散,对家庭劳动力的约束较大。该种玉米后,家庭用工相对减少。

虽然在玉米种植时化肥的支出相对较多,但考虑到2010年与2006年的价格因素,两类作物的实际支出差别很小,这也在访谈中得到了验证。

图3 养殖和种植种类的变化Fig.3 The change of livestock kinds and crop kinds

表2 参与户水稻种植(2006)和玉米(2010)种植的投入Table 2 Average inputs per paddy land(2006)and corn land(2010)for participants

3.2.2 能源消费

在能源消费方面,参与户木柴消费量的变化量统计上显著大于非参与户,前者户均减少了412kg,后者减少了215kg。与此同时,参与户的户均煤炭消费量大幅增加了441kg,非参与户则只增加了321×500g。考虑到煤气价格的变化,两类农户在煤气消费数量上的变化差别不大(图4)。

农户能源消费的变化可能并不直接由“稻改旱”项目所导致,但“稻改旱”的实施可能通过其它中间变量间接影响农户的能源选择。煤气在当地农村的普及有限;作为燃料,煤炭相对于木材更为方便和有效。所以,一个可能的解释是随着参与户的收入增加,他们减少了对木材使用的需求,而增加了煤炭的使用量。

图4 能源消费变化Fig.4 The change of resource consumptions

3.2.3 非农活动

当地的非农活动主要包括非农经营和打工两类,前者指住宿餐饮、小商业、交通运输等常见的农村非农活动,需要一定的物质资本;后者指赚取工资性劳动收入的行为。

两类农户的非农经营参与比例在“稻改旱”政策实施后都增加了6%左右;两类农户的人均打工人数变化差异显著,参与户的户均打工人数增加了0.34,比非参与户多0.1(表3)。

3.3 农户的收入构成和收入水平

从收入水平上来看,2006年非参与户的户年均年收入为11887元,2010年上升到24865元,增加值了13000元左右;2006年参与户的户均年收入为12267元,2010年上升到28419元,增加了16000元左右。“稻改旱”政策实施之后,参与户的收入水平相对提高的更多(表4)。

“稻改旱”之后,两类农户的收入结构差别较大。由于玉米的收入低于水稻的收入,参与户的种植收入水平下降,种植收入占总收入的比例由以往的35.13%下降到13.98%,而非参与户只下降了2.15%。与此同时,参与户的打工收入比重从原来的52%上升到68.9%,共上升了16.88%,较非参与户的上升水平多11%左右;参与户的其它收入比重变化均不大(表4)。参与户的收入更多依赖于打工以及稻改旱的补贴。对两类农户的打工收入增加值进行t检验,结果也显示在0.05水平上差别显著。

表3 两类农户非农活动变化的比较Table 3 Comparison of non-farm activities between participants and non-participants

表4 两类农户主要收入百分比的变化比较Table 4 The change of income portfolio for two household groups

3.4 农户收入的回归分析

假设农户的收入是其五类资本的科布-道格拉斯函数

式中,Y为农户的总收入,Ei为农户的第i种生计资本,αi为第i种生计资本的弹性系数。A为其它影响农户收入的因素,如技术和政策变化等;这里特指农户是否参加“稻改旱”项目。在计量估计收入时,计量方程为

Ψ为农户的资本向量,在本文中进一步细化,包括N1,N2,F,L,H,K1,K2,S1,S2等变量,Zi为各变量的估计系数,包括α1-α9。当农户参加稻改旱时,Ai=1,否则Ai=0。ui为误差项。故而有:

考虑到农户的一些生计资本与消费相关,如S1,S2为礼金支出和通讯支出,F为存款状况等,这样在估计的过程中可能出现内生性等问题,使得估计有偏差。故而使用了以往(2006)的资本来代替这些可能影响估计结果的当期(2010)资本;保留N1,N2等当期的资本变量,因为这些变量不太可能受当期收入的影响。故计量方程(3)设定为:

式中,上标t-1表示稻改旱前(2006年)的生计资本状况。

回归结果显示,农户的各类资本都对其收入水平有着显著影响(N1,Ft-1i等的P值均至少小于0.1)。人力资本的作用较为明显,其中,变量L和H代表着人力资本的数量和质量两方面的内容,两个变量的估计系数都较大,且均在0.01水平上显著。另外,“稻改旱”政策变量的系数也在0.1水平上显著,说明在控制了其它因素后,政策对收入水平的影响仍然存在(表5)。

表5 农户总收入水平的估计及“稻改旱”项目的作用Table 5 Estimated impacts of PLCP on households'total income

3.5 农户的主观认知和态度

有41%的农户觉得参加“稻改旱”后家庭出现了剩余劳动力,其中有26%的农户表示,因为出现了剩余劳动力而增加了外出打工,但增加农业和非农经营的农户比例都不到10%。近90%的农户支持继续实施此项政策,这种积极的态度与以往的研究类似[14];如果政策补贴停之后,近90%的农户希望复耕。

4 讨论

本研究利用可持续生计分析框架,考察了区域合作背景下“稻改旱”工程对农户生计的影响。参与户和非参与户在“稻改旱”工程实施几年后,从生计资本到生计活动及生计后果上都有所区别。“稻改旱”工程直接改变了农户的土地利用方式,减少了了农户的种植业活动和收入水平,也减少了相关的畜牧业养殖,当地的农业多样化水平有所下降。参与户的木材使用量和某些化肥的使用量显著减少。与此同时,“稻改旱”客观上增加了农户的打工活动及其收入水平。这些结论也得到了一些主观问题调查的验证。

随着区域合作的深化,上游地区生态服务功能服务的重要性越发凸显,在当地构建可持续生计成为长期合作机制的基础。从结论和访谈的过程可以看出,这项政策的实施总体上对当地农村生计的影响较为有利,这种利益既来自于下游地区的补贴,更要依赖于更长期的综合支持。在“稻改旱”的一些区域已经在实施设施农业,提倡节水灌溉,另一些地区与北京的农产品市场进行了对接。随着项目的实施和延续,当地农户对当地未来的发展空间和政策支持期望很大,区域合作在保护生态的同时,应当倾向于缩小地区差距。虽然90%的农户总体希望政策能够延续,但许多被访者表示,这种延续应当建立在对项目进行调整和提高的基础上。农户的主要意见集中在因物价上涨而显得偏低的补偿标准上,某些缺乏其它就业途径的农户也希望继续从事自己熟悉的水稻生产;未来的研究应当对“稻改旱”异质性作用做进一步的考察。

针对当地的可持续生计发展目标,建议短期内可以通过“稻改旱”项目的调整和延续满足当地农户的要求。随着水稻价格的提高,参与户的机会成本也提高了,退稻补贴相对减少。虽然政府曾经提高了补偿标准,但对一些农户而言仍然不合算;一些农户也改变了饮食结构,不再以传统的米饭为主食,这种影响在以后的政策实施和研究中都应当加以考虑。另外,现在的补偿标准既是单一的,也不具有可预测性,可以考虑补偿标准与物价水平挂钩,并且对“稻改旱”的长期性做进一步明确。农户在参加“稻改旱”后从生计资本到生计行为的反映上都具有差异性。一些老年人家庭更趋向于以往种水稻的生计方式,一方面是生活和饮食习惯,另一方面他们没有更多的生计选择,“稻改旱”工程在设置补偿标准时,应当更加考虑脆弱性群体的生计,避免未来遇到更多的政策阻力。一些地区也曾经组织外出务工等活动,但由于技能培训的缺乏和对市场了解不足,使得这类活动很难有效果。发展本地非农产业对于转变当地生计很重要,但现阶段这些产业主要是矿产采集等,并不具有普适性。短期内可以考虑拓展北京及河北地区的农产品对接,降低交易成本,提升农业产业。这需要地方政府细致的努力。

区域合作的收益已经在世界范围内得到认可。就北京和周边地区而言,这种区域合作尝试,在合作地点的选择、区域的示范作用,特别是对生态服务功能的重视都具有一定的典型意义。长期而言,这类政策的成功仍然取决于很多条件,比如,中国的区域合作在很大程度上依赖于政府部分的推动和实施,政策的延续性和一贯性至关重要。需要从以工程为主过渡到以区域合作为主的长效机制,在治理污染、生态恢复、基础设施投资和产业升级等多方面促进上游地区的可持续发展,这将长期地和根本地促进区域的可持续发展。

[1]Daily G C.Nature's Services:Societal Dependence on Natural Ecosystems.Washington,DC:Island Press,1997.

[2]Ouyang Z Y,Wang R S,Zhao J Z.Ecosystem services and their economic valuation.Chinese Journal of Applied Ecology,1999,10(5):635-640.

[3]Ash N.Ecosystems and Human Well-Being:A Manual for Assessment Practitioners.Washington,DC:Island Press,2010.

[4]Daily G C,Matson P A.Ecosystem services:from theory to implementation.Proceedings of the National Academy of Sciences,2008,105(28):9455-9456.

[5]Shrivastava P.The role of corporations in achieving ecological sustainability.The Academy of Management Review,1995,20(4):936-960.

[6]Dong W,Li X.Policy implication of land conversion from paddy field to dry farming land upon local farmers'livelihood over the upper reaches of Miyun Reservior.Resource Science,2007,29(2):21-27.

[7]Chambers R,Conway G R.Sustainable rural livelihoods:practical concepts for the 21st century.IDS Discussion Paper 296,Brighton,British:Institute of development studies,1992.

[8]DFID.Sustainable Livelihoods Guidance Sheets.UK:Department for International Development,1999.

[9]Ellis F.Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries.New York:Oxford University Press,2000.

[10]Li S,Liang Y C,Feldman M W,Daily G,Li J.The impact of grain for green program on rural livelihoods in China:sustainable livelihoods analysis in a perspective of household composition.Journal of Public Management,2010,7(2):1-10.

[11]Liang Y C,Li S,Li C.A study on agricultural households'livelihood diversification,using multi-logit model.Statistics and Decision,2011,(15):63-67.

[12]Liang Y C,Feldman M,Li S Z,Daily G C,Li J.Migrating work or rural non-farm self-employment:evidence from Western China.World Economic Papers,2010,195(2):12-23.

[13]Liang YC,Li C.A study on intensive agricultural strategies of households in western mountainous China.Inquiry into Economic Issues,2011,(2):132-137.

[14]Xu J,Chen L,Lü Y,Fu B.Sustainability evaluation of the grain for green program based on participatory rural appraisal in Wolong Nature Reserve.Acta Ecologica Sinica,2006,26(11):3789-3795.

参考文献:

[2]欧阳志云,王如松,赵景柱.生态系统服务功能及其生态经济价值评价.应用生态学报,1999,10(5):635-640.

[6]董文福,李秀彬.密云水库上游地区“退稻还旱”政策对当地农民生计的影响.资源科学,2007,29(2):21-27.

[10]李树茁,梁义成,Feldman M W,Daily G C.退耕还林政策对农户生计的影响研究——基于家庭结构视角的可持续生计分析.公共管理学报,2010,7(2):1-10.

[11]梁义成,李树茁,李聪.基于多元概率单位模型的农户多样化生计策略分析.统计与决策2011,(15):63-67.

[12]梁义成,Feldman M W,李树茁,Daily G C,黎洁.离土与离乡:西部山区农户的非农兼业研究.世界经济文汇,2010,195(2):12-23.

[13]梁义成,李聪.西部山区农户的集约化农业生产策略研究.经济问题探索,2011,(2):132-137.

[14]徐建英,陈利顶,吕一河,傅伯杰.基于参与性调查的退耕还林政策可持续性评价——卧龙自然保护区研究.生态学报,2006,26(11):3789-3795.