平衡针对人皮层痛觉诱发电位的影响

袁红,陈榕,黄大鹏,王文远,陈占禄,陈锋

(北京中医药大学针灸推拿学院,北京 100029)

体感诱发电位是指通过刺激外周躯体感觉神经所诱发的自外周、脊髓到大脑皮层的电位变化。通过这种无损伤的检测技术,不仅能够在头皮记录到大脑皮层的生物电活动,而且可以在体外记录到外周神经、脊髓、脑干和丘脑等深部结构的生物电变化,从而在一定程度上客观地反映相应神经轴不同水平的传导功能与机能状态,并提供有关神经传导功能的精确定量信息[1]。有文献表明[2],诱发电位的潜伏期延长,说明躯体运动或感觉神经的传导速度下降;波幅降低则与大脑皮层同步放电神经元数量减少有关。平衡针是王文远教授在中医学理论指导下,经过长期、反复的临床摸索,总结出来的一种全新的针刺方法,强调人体的自我平衡修复功能,通过针刺反应点以达到对病变部位的治疗、镇痛作用。平衡针理论突出人体自身平衡、人体信息系统、单穴疗法、快速针刺并取得即时效应、针感效应、穴名通俗化等特点,而其最重要的特点是其针对各种痛证的疗效,尤其是对急性疼痛的即刻缓解效果尤为突出[3],对癌症性疼痛也有一定的疗效[4]。本试验通过观测健康成人体感诱发电位的P40、N45、P60、N754个波的潜伏期和波幅的变化,试图从神经电生理角度探讨平衡针即时镇痛的作用机制,为临床上平衡针灸治疗各种痛证快速疗效的产生提供理论和实验依据。

1 对象与方法

1.1 试验对象

健康成年人20例,年龄20~30岁;男8例,女12例;身高160~180 cm;身体健康,近期无疼痛病史及感觉障碍病史。

1.2 主要仪器及针具

美国产Nicolet Viking Quest 12.0版本诱发电位仪;针具采用苏州医疗用品厂有限公司生产的0.35 mm×25 mm毫针。

1.3 体感诱发电位检测

采用美国产Nicolet Viking Quest 12.0版本诱发电位仪。试验在周围环境安静,装有屏蔽室的电生理实验室内完成,室温控制在 20℃~25℃。检测时受试者取卧位,按脑电图国际 10~20系统电极安放法(由于头部大小和形状人各不同,故采用百分数表示距离,即以10%和20%来计算电极安放位置),参考电极(FPz)置鼻根上 10%处额极中点;记录导联(Cz'-Pz)置大脑皮层顶部一额部(Cz'为Cz正中后2 cm,Cz即FPz后40%处,Pz为Cz后20%处)[2],皮肤电阻小于5W,刺激电极波宽0.1 ms,频率1次/s,刺激电极置于内踝后2~3 cm内侧胫后神经相对应之皮肤处,刺激强度以受试者痛感明确引起该神经支配的肌肉的微微抽动为准,记录参数为分析时程(潜伏时)100 ms,频带宽度30~1500 Hz,即低频30 Hz、高频1500 Hz范围(为检出清晰真实的SEP图形)。叠加500次,通过叠加将SEP从各种背景电活动中分离出来。

分别观测针刺前,针刺即刻,针刺后 5 min,针刺后 10 min皮层痛觉诱发电位 P40、N45、P60、N75的潜伏期及波幅的变化。

1.4 取穴方案

平衡针取穴原则为定位取穴、交叉取穴、对应取穴。交叉取穴的原则主要是指左右上下交叉取穴,如臀痛穴、踝痛穴。针刺踝痛穴(前臂掌侧,腕横纹正中,即桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间,旁开 1 cm),先在施针处常规消毒,继以0.35 mm×25 mm一次性针灸针从踝痛穴进针,针尖平刺2~3 cm,单向捻转至滞针,不留针,至出现向手指或上臂放射的触电感,即出针[5]。

1.5 统计学方法

用SPSS16.0统计软件对数据资料进行统计分析,具体采用的是单组重复测量设计资料的方差分析,用LSD进行两两比较。结果以均数±标准差表示,以P<0.05为差异显著,P<0.01为差异极显著。

2 结果

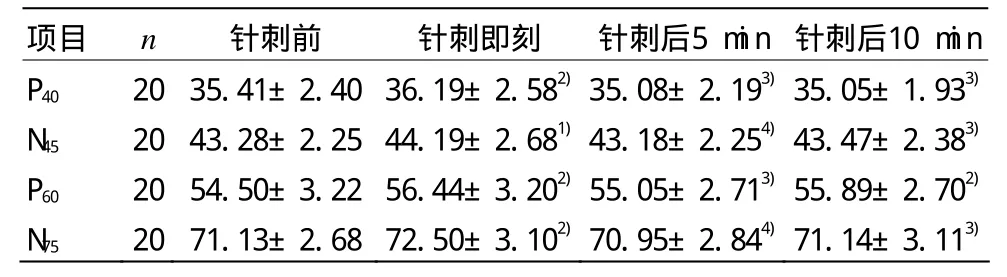

2.1 潜伏期变化(详见表1)

2.1.1 P40潜伏期变化

针刺即刻的 P40潜伏期较针刺前明显延长,差异具有统计学意义(P<0.01),针刺后 5 min与针刺后10 min的P40潜伏期较针刺即刻有明显缩短,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

2.1.2 N45潜伏期变化

针刺即刻的 N45潜伏期较针刺前明显延长,差异具有统计学意义(P<0.05),针刺后 5 min与针刺后10 min的N45潜伏期较针刺即刻有明显缩短,差异具有统计学意义(P<0.01,P<0.05)。

2.1.3 P60潜伏期变化

针刺即刻和针刺后10 min的潜伏期均较针刺前明显延长,差异具有统计学意义(P<0.01),针刺后5 min的 P60潜伏期较针刺即刻明显缩短,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

2.1.4 N75潜伏期变化

针刺即刻的 N75潜伏期较针刺前明显延长,差异具有统计学意义(P<0.01),针刺后 5 min与针刺后10 min的N75潜伏期较针刺即刻明显缩短,差异具有统计学意义(P<0.01,P<0.05)。

表 1 P40、N45、P60、N75潜伏期变化 (x±s,ms)

2.2 波幅变化(详见表2)

2.2.1 N45波幅变化

针刺即刻的 N45波幅较针刺前明显降低,差异具有统计学意义(P<0.01),针刺后5 min与针刺后10 min较针刺前也明显降低,差异具有统计学意义(P<0.01)。

2.2.2 N75波幅变化

针刺即刻的 N75波幅较针刺前明显升高,差异具有统计学意义(P<0.01),针刺后5 min与针刺后10 min的 N75波幅较针刺前明显升高,差异具有统计学意义(P<0.01,P<0.05)。针刺后10 min的N75波幅较针刺即刻降低,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

2.2.3 P40、P60波幅

P40、P60的波幅针刺前后无明显变化,即差异无统计学意义(P>0.05)。

表 2 P40、N45、P60、N75波幅变化 (x ±s,mV)

3 讨论

体感诱发电位技术已广泛运用于针灸医学的研究之中,特别是在针刺镇痛机理研究方面,大脑皮层体感诱发电位的某些特点能在一定程度上反映疼痛的感觉和针刺镇痛的效果[6]。大量研究表明,针刺可以明显改变疼痛时大脑皮层的兴奋性,本试验表明平衡针对皮层痛觉诱发电位具有明显抑制作用,具体表现为潜伏期延长、波幅下降。

从潜伏期变化结果来看,针刺即刻P40、N45、P60、N754个波均明显延长,针刺后5 min和10 min的上述波的波幅未见延长。说明平衡针的即刻镇痛效应好于针刺后5 min、10 min的镇痛效应,这与临床上平衡针对痛证治疗的即时效应好相互吻合。

从波幅变化结果来看,N45在针刺即刻及针刺后5 min、10 min的3个时段均呈现明显抑制状态,说明平衡针对该波的抑制效应明显。P40和P60波幅与针刺前比较虽然没有统计学意义,但是可见明显的下降趋势,说明针刺对这两个波也有一定的抑制作用。试验结果可以确定,踝痛穴对于胫后神经痛刺激引发的皮层痛觉诱发电位的抑制效应主要表现在对N45的抑制效应。

总之,平衡针对皮层痛觉诱发电位潜伏期影响最佳时段是针刺即刻,对波幅的影响以N45的抑制最明显。上述波的波幅和潜伏期改变提示,针刺信号和痛信号可以在人类大脑皮层的相应体感区汇聚,汇聚的结果是平衡针刺信号抑制了痛信号。具体机制可能与抑制皮层痛放电神经元的数量和阻滞了痛信号的传递、抑制痛传导有关。

[1] 马良宵,陈志强.体感诱发电位在针刺研究中的应用[J].中国针灸,1998,18(12):759-760.

[2] 潘映辐.临床诱发电位学[M].北京:人民卫生出版社,2000:55-56,26-27.

[3] 王俊生,卫文婷,王颖.平衡针治疗肩周炎的回顾性研究[J].中华中医药杂志,2010,25(9):1451-1455.

[4] Chai XS, Wu WY, Deng H, et al. Treatment of 24 cases of chest pain following lung cancer by balancing acupuncture therapy[J]. J Acupunct Tuina Sci, 2008,6(6):363-365.

[5] 王文远.平衡针治疗颈肩腰腿痛[M].北京:中国中医药出版社,2010:60.

[6] 林栋,吴强.电针对急性脑缺血大鼠体感诱发电位的即时影响[J].福建中医学院学报,2006,16(2):45-47.