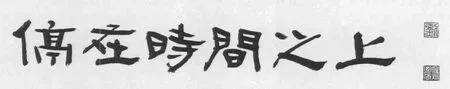

停在时间之上:致父亲

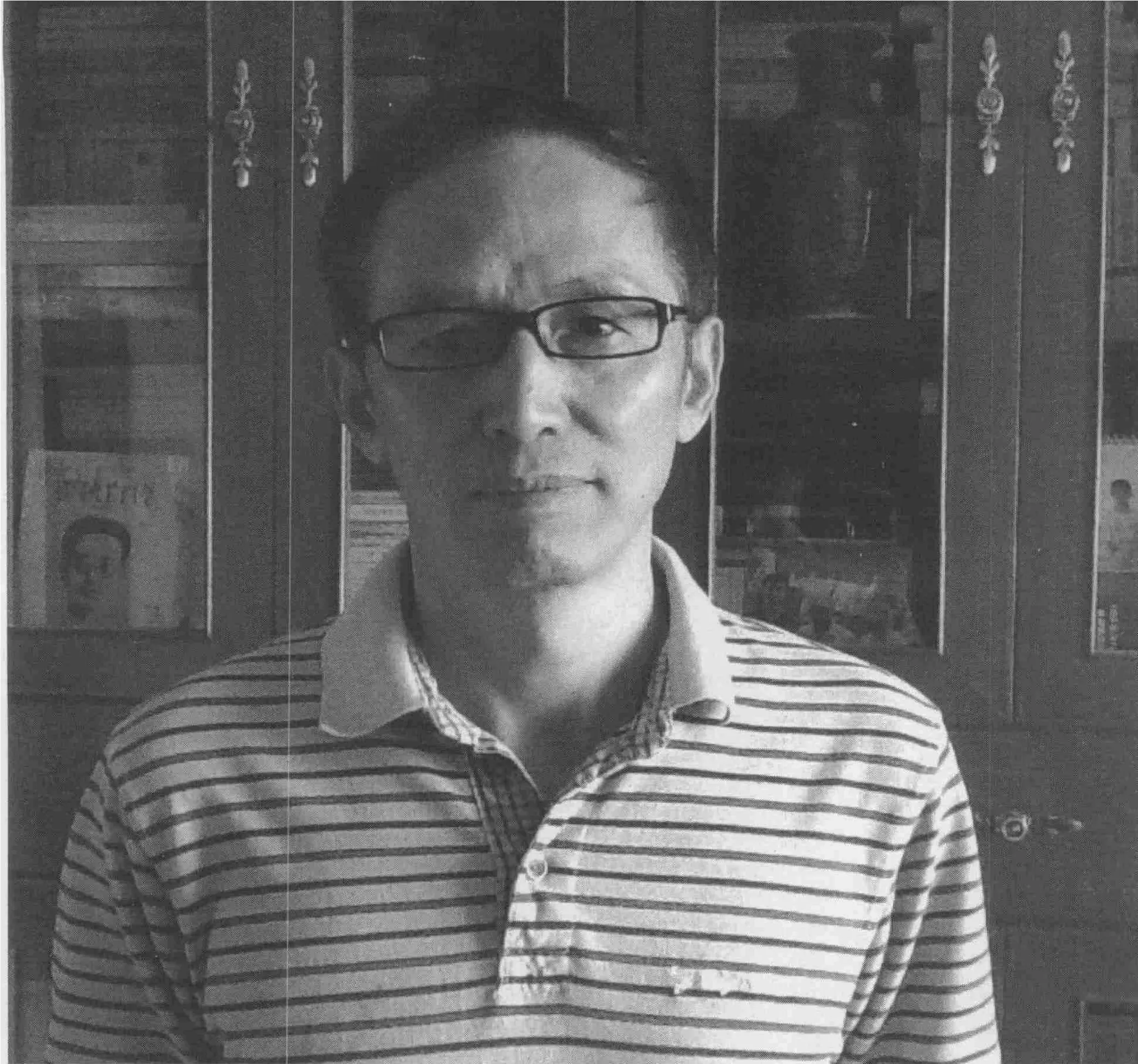

■蔡桂林

人的生命很像一筒卷纸,起初饱满粗壮,每次抽取一点并不会感觉到它的明显减少,觉得多着呢,有得抽哩。然而,随着不经意的抽取,终于有一天忽然感到了它已经变得很细,因为细也就越抽越快。7月26日,因心梗送进重症监护病房、83岁高龄的父亲这筒纸似乎抽到了尽头,所剩的卷纸薄得透明,透明得似乎已经经不起再做一次抽取,就剩卷筒。

生在穷乡僻壤的父亲幼年丧父,是守寡的母亲、我奶奶将他拉扯大。我爷爷中年早逝,顶梁柱断了,寡母领着一群少女幼男,家境因此中落。像切蛋糕一样,不断切卖爷爷贩卖黄牛挣下的百余亩水田过日。父亲上学读书是不能指望的了,同姓族宗的私塾先生怜其艰困,象征地收点学资允许父亲入塾旁听。奶奶健在时跟我说过父亲念书时最怕迟到。窗棂稍有点青,父亲即起。他的大姐拉着他送一程,主要是护着弟弟走过两条小河之间那道很窄的坝,奶奶怕她年幼的儿子落水。父亲穿着靛蓝棉袄,像胖胖一粒青豆,站在乌黑的塾门前,等塾师到来。“天地玄黄,宇宙洪荒;日月盈昃,辰宿列张。寒来暑往,秋收冬藏……”那时背下的《千字文》,父亲迄今记得。父亲天资聪慧,博闻强记,三年半辍学时已经能通读三国西游。父亲是独苗一根,精贵得很,加上上面有两个姐姐呵护,家里的活基本不用他动手,年轻的他的大部分时光就是泡在纸张发黄的 《七剑十三侠》《施公案》《七侠五义》《薛刚反唐》《封神榜》之类的书中。读多了,书里形形色色的人和事就往外冒泡泡。村人逐渐知道了“死鬼蔡六官(我爷爷)的儿子会读老经(方言:说书的意思)”。一传十,十传百,口口相传,父亲在村里村外有了不小的“读老经”名声。每逢雨雪天气下不得地干活,村人就聚集到村上大户人家的堂檐(方言:居家最大的那间房)里,唤父亲读老经。父亲也不推辞,乐得将肚子里的书倒出来放到舌头根子底下嚼嚼,咂咂(方言:品尝的意思)味道。他身着长袍,单手举一茶壶,另一只手托起一方桃木质地的惊堂木,有模有样地开说。眉飞色舞,绘声绘色,引得听者个个入神,不肯大声喘息,长脖子鹅一般盯着父亲的嘴,生怕漏掉一句跟不上下面的情节。说到紧要处,父亲神秘地停顿下来,卖起关子。他轻轻地抖动手腕,将撒至手背上的长褂袖口优雅地向上晃,直晃到手腕处,急得听者哈拉子(俗语:口水的意思)直流。——父亲看过的那些书直到“文化大革命”初期我还见过。是随着声势浩大的“文革”而来的“破四旧”波及广大乡村时,父亲不舍它们被“造反派”抄家抄掉,偷偷地用塑料薄膜将它们包了一层又一层,绑上一块石头,在月黑风高的深夜,划一只採菱角用的大脚盆到河心,将它们一起沉入。一道沉下去的还有起于明清止于民国三十六年的三大本《蔡氏家谱》和颁发于民国三十二年的105亩田契。“文革”过去若干年后,父亲下到记忆中的“沉书处”打捞它们,结果,捞起来的只有污泥和浊水。它们看似躲过了浩劫,其实,在劫总是难逃的。历史就是这样凌峻,不如沼泽里挖起的鲜莲藕,撅断,丝拉得老长,而撅断的历史是连丝都没有的。父亲觉得是自己身上的一根肋骨“嘎巴”一声断了,疼痛。伤心。父亲失去的不仅是书,更是他少年、青年的成长凭证,是对一种文化精神的归依。

受老古经里充足的侠义柔肠、抱打不平水浒气的浸染,母亲的溺爱,缺少父亲的管束,我父亲在村上的名声不仅会读老经,还是个“蛮啰啰”(方言:坏脾气的意思)。水乡江南坦荡,赤金的油菜花开得像河一样,被一个村子遮断,转过这个村子,还是。就在这个季节里,巡田的我大姑姑发现,有几垄开着花的油菜被乱跑的牛踩踏了,疑是邻田的人家所为。大姑姑报告给我奶奶,奶奶气汹汹地率领她的两个女儿打向地头。女人就是女人,尽管有仨,也不敌邻家壮汉,依然显得势单力薄。正读到《武松醉打蒋门神》的父亲闻得地头传来吵吵嚷嚷的动静,二话没说,掷书于案,拿起叉刺埕亮的渔叉,梗着脖子,夺门而出,呼啸而往。邻人见状,撒腿狂逃。父亲穷追不舍,边追边喊:“是好汉你就别跑!”追出几节田埂也没有收腿的意思,是正巧路过的同族老表伸腿将父亲绊倒在春天的沃田里,才中止了这场“武松”对“蒋门神”的“追杀”,没最终酿成祸端。这是上一辈人讲给我的。我见过的“蛮啰啰”是几句话不得劲,可以把吃饭的桌子掀掉,碎瓷一地。暴躁得很不像话。当然,“蛮啰啰”父亲更多的是嫉恶如仇。21岁那年,带着我奶奶给他的几枚铜板初进金沙城(今金坛城)。中午时分,买一块烧饼走进思古街上的一家茶馆。要了一壶茶,就着茶水吃烧饼。掉落在桌面上的几粒芝麻已经被他沾着茶水的食指粘住送进了嘴里,可还有几粒落在了八仙茶桌细长的桌缝里,手指抠不到它们,但父亲不想放过,那太浪费了。于是,父亲突然“啪”地一下以掌击桌,同时大喝:“看你往哪里逃!”应着父亲的这一拍,桌缝里的几粒芝麻蹦到了桌面上。未等父亲沾茶水粘芝麻,临桌一位中年男子“咚”地一声跪倒在了父亲眼前:“我招,我招,是我偷的。”——这是父亲一生都引为自豪、智抓小偷的传奇,一讲再讲,百讲不厌——每个人,无论他多么平凡,精神深处都有传奇的渴望。这样的渴望,是为拒绝被日复一日、年复一年的平庸消磨掉灵性光彩,是为证明每个生命里都可以有华彩乐章。

因为父亲上过私塾,识字,建国后先后担任互助组、合作社、生产大队一直到乡镇企业办公室的会计。父亲是一个要么不做要做就会把事情做到极致的人。正是这样的秉性,他练就了一手好珠算,就差把算盘打得竖起来,又是一个传奇。他可以十指在32档的算盘上同时加减,上下七子滚动如珠,令人眼花缭乱,“大珠小珠落玉盘”也就如此了。“噼噼啪啪”,耳朵没有声音快,而结果绝不会出错。1953年,他在全县会计培训班上做示范表演,三个人报数父亲一个人打算盘,与三架验证复核者算盘得出的数字完全一致。那年,父亲的胸襟上缀上了大红花,相片贴在在县政府办公楼前的玻璃橱窗里。2008年8月,远在北京的他的孙子考取清华大学数学系,回乡看望他。已经明显老迈的父亲在连连“好、好、好”的夸赞声中,抖抖瑟瑟地从睡柜(方言:放在床边的木柜)里拿出一个木匣来:“这是爷爷送你的礼物。”打开木匣,里面藏着一本“文革”期间流行的带毛主席头像的塑料皮面笔记本。翻开,父亲一笔一划工工整整手写的珠算口诀铺展在眼前:一上一,二上二,三下五去二,四去六进一……他神情庄严地嘱咐他的孙子:“现在电子计算器十分发达,这些东西可能再也用不到了,可是,我要送给你,你不仅要保管好,还要传下去。这里面有我们老祖宗的大智慧,说不准哪一天你能从这中间发现现在还没有发现的东西。”他的孙子听得笑了。父亲:“你不要笑,这是很严肃的事情。比如二进位,人们以为有了十进位就够了,其实不够,二进位不是用到航天上了吗?谁能说珠算就一定没用了呢?”他的孙子严肃起来,庄重地朝爷爷点头。

经年的田地里劳作,父亲的手糙得像把锉刀,但这一点也不妨碍它的灵巧。编筐,织篓,箍桶,垒灶,打草鞋,搅蚕笼……都在这双手下诞生,好生了得——当然,这是生活在科学技术不断发达、整个世界为之改变的时代里的人有点大惊小怪的赞叹,其实,父亲所会的,不过是传统农人生存所必需的手艺,只是父亲比村人做得更精致些——记忆中我用过的伞就全是“父亲制造”。“走,跟我去砍竹子,准备做伞。”深秋的某一天,父亲会这样招呼我。我当然兴高采烈。我喜欢去竹林,那里无数鸟的和鸣能给我与我年龄很相称的幻想。它们的叫声是透明的露水,是起伏的欢笑,一滴一滴滴滴洒落、一朵一朵盛开在林梢之上。好听的嗓音蛋黄般柔软,在我手心滚来滚去……“咔—嚓!”父亲砍下一棵老竹,鸟鸣被一刀砍断,戛然而止,就听得它们“呼”地应声腾起,羽翼扇动竹叶发出急雨一般的音响,竹林则是我的遮蔽它们身影的“伞”。惦记着鸟的去处,与父亲一起卖劲地将砍下的竹子拖回。父亲利索地将竹身上的枝杈削去,修长的竹身裸露在我们面前。父亲精挑细选,很有眼光地从它们中间挑出粗细合手的一株,将其断成一米来长的一截,再将锋利的砍刀按在这截竹节上,然后转动竹竿,凸露在外的竹节便在刀锋下细屑纷纷,竹竿变得通体光滑。父亲在这截竹竿、也就是伞柄的顶端固定住一只开挖着或18或22个凹槽的木圈,随后将劈好、长短合适被称为伞骨的竹条细心地嵌进凹槽。接着,在伞柄上套进一只同样的木圈,在木圈的凹槽里嵌入长20公分左右的竹支架,从内侧对应地撑起每一根伞骨,这样,随着套进的木圈在伞柄上的上下滑动,支架带动伞骨开合自如,一柄伞架就这样做成了。趁着农闲,父亲适时地在伞骨里、外两面各糊上一层纸,再往这纸上刷上桐油。金黄色的桐油很特别的香气仿佛不是从父亲手中那柄毛刷而是从他镀着过多的阳光的釉彩、土地一样厚重的脸膛上不断地弥漫过来,弥漫了整个屋子。我寻着桐油香气的源头望去,父亲满脸的皱纹好似捶碎的核桃,沉潜其中的是从容和淡定;眼袋鼓起岁月艰辛的过去,滞涩的目光如同燃烧过的生命的火焰,虽然光芒已经内敛,却仍然蕴藏着渴望生活的滚烫的灰烬。一遍桐油刷过,晾干,再刷,再晾干,又刷……一遍又一遍。等到刷过数遍桐油并完全晾干后,薄纸也就变成了毫不浸水的桐油纸,水落到上面立刻会玉珠般纷纷滚下。油纸伞制造出来了。父亲小心翼翼地将它收在墙角,等待着雨季的召唤。或是某个清晨,抑或是黄昏,在人们毫不注意的时候,大自然在冰天雪地里凝聚起的某种力量突然释放出来,村庄与村庄的缺口处不断变幻姿态的流云里隐藏着的季节的神秘泄漏而下,春雨如期,在地垄河岸之间纷纷扬扬、飘飘洒洒。它用它无从抗拒的缠绵,洇蕴着古老的村庄和檐下燕子的翅膀,把油菜淋成灿灿黄金,把苜蓿淋成璨璨玛瑙,为桃枝镶上点点红蕾,它呈现出的那股韧劲,简直可以将随便插在土里的扁担浸出芽来……谷雨三朝看牡丹,天涯春草正芳菲。春雨是万物甦醒的隆重仪典,整个大地就是在这潺潺汩汩的仪式之中变得五彩缤纷。儿女们从父亲手中接过静默一冬的油纸伞,撑起湿漉漉的阡陌,小脚肆意踩踏雨水,“吧唧吧唧”上学去。那时伞下的我在想:春雨之所以愿意纷纷落下,一定是它在天上把满地盛开的雨伞看作了莲花。父亲的儿女多,多到不足以每人都撑得起一把油纸伞。我就是与我的姐姐合打一把上学的。雨很大也不怕,伞更大。无限大的天空被这把伞彻底地遮盖着,世界在油纸伞下移动。桐油是金黄色的,油纸伞也就成了金黄色。金黄色的油纸伞在细雨中散放着一圈淡黄的明亮,舞台追光灯一般。这束光紧罩着用细碎的脚步踢着雨水的小孩,父爱笼罩着姐弟,走成一幅经典的泼墨国画。无论寒雨带给年少的我们是怎样的艰困,有油纸伞在手,握住的就是一份温暖啊。雨骤。风狂。油纸伞的龙骨在狂风的压力下弯曲成弓。我的姐姐咬着牙拼尽力气撑着它,瘦弱的脸因为过分用力而扭曲。更大的雨袭来。更狂的风扑来。姐姐意识到了手中的油纸伞一定是不保了,失声痛哭起来。“姐姐别哭!我不怕雨!”我这样安慰姐姐。“你抓紧我!”姐姐的话音刚落,急风骤雨猛地将她手中的油纸伞狂暴地夺走。望着在旷野中肆意翻滚、旋转的油纸伞,姐姐的哭声更响。油纸伞,父亲一刀一削做成,贫寒农家难得的物件,怎么可以丧失?姐姐紧抓着我拼命地追扑过去,跌倒了爬起来再追……当我们在河堤一棵桑树的枝杈间终于抓住它的时候,它已经被风雨扯得稀烂。姐姐与我一起怯生生地将烂伞送到父亲面前,父亲没有像我们害怕有的责备,他宽厚地接过,从床下拉出一个包裹,铺开做伞时余下、舍不得扔的各种材料,像母亲一针一线缝补我的衣衫一样,很有耐心地修补起来。不几日,油纸伞带着大小不一的补丁重获新生。五月,小麦被新打的镰刀扶着刚刚躺下,绿油油的秧苗便取代了油菜花的金黄。赤脚的父亲在没过小腿的秧田中缓慢地移动着一个农民的勤劳,弯腰拔着高过秧苗的稗草。松软冰透的淤泥把季节的凉涌上来,父亲不经意打了一个寒颤,继续。苍暗的云层滚滚而流,有“嗖嗖”的冷雨飘下。伏在饭桌上做作业的我急忙抱起墙角的油纸伞夺门而出,沿着蜿蜒的田埂奔向父亲。透过密织的雨帘,父亲看清了我和我手中的伞。他急切地向我挥着手:“回去,快回去。留着你们上学用。”自己制造的伞自己舍不得用。我被父亲的手挥立在雨中,不知进退。雨丝被父亲的手挥断了,我用泪水为它接上。雨过,晌午,我端着一只粗瓷大碗给父亲送水。出尽力气牛马似的父亲喘息着直起佝偻的身腰,伸出骨节粗大皮桔肉瘦的手接过,终于有了难得的片刻的休息。接着从父亲的喉咙处发出老牛饮水的“咕咚咕咚”声,父亲将碗里的水豪饮而尽,抿抿嘴,惬意地、长长地“哎”一声。

病榻上,意识稍微清醒一点之后的父亲闹着要马上出院回家:“家不能丢,我要回家。现在坏人多,离开家不行。”我妹妹劝他:“没事,家里又没什么值钱的东西。”这话不中父亲的心意,脸一沉:“瞎说。家本身就值钱。金屋银屋不如祖屋。”妹妹立时噤了口,不敢再吱半声。父亲说的祖屋就是1974年在他手上建成的五间砖瓦屋。对乡村农民来说,建房造屋是一辈子里的头等大事。父亲选好日子开工,上梁时鞭炮齐鸣,竣工酒摆了好几席。说是祖屋,其实就是墙里垒进了老屋子拆下来的一些乱砖,还有一樽在他父亲、我爷爷手上置办的睡柜,以及藏在睡柜里、父亲的爷爷用过的一把铜茶壶。有了这些就有了家族的历史,就有了血脉的温度,瓦房也就成了父亲嘴里的“祖屋”。天擦黑,把一张饭桌搬到门前,灯是舍不得点的,就借着麻蓝天上一点晶明的星光,一家人挤坐在桌前用餐,狗在膝盖底下蹭来蹭去,不扔给它东西,它就拿嘴拱你腰一下,往后一坐,眼巴巴望着。这是祖屋前的经典风景。清汪河从新建的瓦房前流过。水是透亮的,荇藻青青,风一过,摇得如痴如醉,黄雀和燕子在水上沾一下脚,在荷花上一站接着轻盈地掠走,花一软,再努一下,细细的水纹久久不散,青绿的细流声夜夜入梦。河的对岸是一片风姿万千的茂盛竹林。这就有了新屋建成后第一个春节父亲为西大门写下的一副对联:开窗喜迎千杆竹,推门笑纳万层波。此后父亲年年都写这副,直到我参军入伍后才被“光荣人家”取代。建房前,父亲曾专门召集家庭会议。会上,父亲掷地有声:丫头总是要出嫁的。五间瓦房就是你们的娘家,无论什么时候回家来总有你们住的吃的。五间瓦房两个儿子一人两间,还有一间老两口环环(方言:卷缩着居住的意思)。养你们就养到你们娶妻出嫁为止,以后的日脚(方言:日子的意思)你们各凭本事。他的五个儿女就在这五间房子里长大,然后沿着清汪河陆陆续续走向了城市,走向了属于他们自己的日脚。五间房成了儿女们的故居。间或的探亲回住,是对五间瓦房的感恩,和对童年、少年的俯拾缅怀,真切地感受到我们是从这里长出来的,没有父母,我们不可能站在这里。任时光飞逝,记忆的各种颜色非但没有褪色,反而更加强烈。再沿清汪河走走,有一种曲折的情致,不说话也是一种表达。对我,祖屋是雨在檐头轻轻地顿一下,拉长一点,落下来,落在青砖地上一个细小的涡,小水滴四溅。渴望自己是祖屋檐头的一滴水,在生命里溅起。祖屋前前后后的一切景物常常在我的梦中淌水。梦里有大雨滂沱,像《阿甘正传》那样落满整个银幕,群鸟不知去处,只有雨打屋瓦的音响,和音响里的瑟缩人影;梦里有细雨斜飞,田野之上村庄寂寞;梦里有飘荡在伞下的素净对襟花袄,至纯至美,似雨雾中的一袭精魂……梦手的神抚,原本平静的心空成大鸿过处,纵使啼声已断,留下的是一片不去的情愫。说这里是“家”,其实就父亲一个人与五间瓦房挺立在这里了。谁劝父亲父亲就是一句“我就在这”,说什么都不离开。父亲说他的家在这里,还有一路上打招呼不用说普通话的亲切面孔。父亲说无论儿女们走多远,根在祖屋。他说他越来越老了,再也做不动什么了,唯一能做的就是守在这里护根。父亲喜欢植树,瓦房一落成,他忙着屋前屋后栽树。几十棵香樟、榆柳……饱吸故土膏汁,在近40年的夏阳秋雨中长得高大伟岸,葳蕤如华盖,最高的是一抱粗的水杉,状如寺塔的尖顶,直指云霄。弟弟最后一个离开这里,距今也有20余年,20余年里,在旭日初升的早晨,也许是晚霞西燃的傍晚,父亲搬一张木凳坐在树下,银发飘飘,神情肃穆,犹如伴在左右的大树的精魂。他的眼神穿越树翳眺向远方,静谧而安详。父亲不知道有位当代诗人叫海子,当然也就不可能知道海子写过这样一句诗:“天空一无所有,为何给我安慰?”但这不妨碍父亲用他雕像般的身影恰到好处地回答诗人的“天问”:因为远方有他的儿女。他用他的执着为儿女送去永远坚定的精神。这,父亲感到安慰。

父亲伴着他的祖屋,伴着不断高大的群树,发紫的蝴蝶从树上像叶子一样垂直飘下来,临地陡然一翻;还有清汪河,河边明黄的水凤仙;还有在岁月中终于逝去的竹林……慢慢变老,老到现在躺倒在病榻上。躺在病榻上的父亲吃力地对我说:我守住了根。没当逃兵。也没当叛徒。望着这样的父亲,我在心里默默地为之祈祷,祈祷他能再创一次生命的传奇。然后,为儿用心收藏这根卷筒留下的全部精神祖产。

其实,父亲的身体一向很好。他告诉我,村子上的同辈人除了中风瘫痪在床上10多年的李朝海“就剩我”了。父亲这样说时,有几分敬畏时光而含带出来的苍凉,但更多的是自身健硕而唤起的自豪。父亲除了老年性耳背,几乎没啥毛病。耳背不会要人性命,但听不清人讲话又二(耳)聋牵八地活岔,生活着实不便。于是,10多年前的一个春天,我把他从老家请到北京,到同仁医院就治,想让他恢复些听力。在高傲的大医院里的高傲的医生驱使下,这检查那测试加上多样化验,足足折腾了一上午。3700多元花掉后换到了高傲医生的一纸诊断,上面写着:耳聋。一见这样的诊断书,我立时怒发冲冠,就像父亲拍思古街上的茶桌一样:你这两字太贵了吧!耳聋还需要花3700多元让你告诉我吗?我早知道我父亲耳聋。正因为他耳聋才到医院来诊治的。你要告诉我的是他为什么耳聋!能不能治疗!怎样治疗!我的拍案而起令门诊医生大感意外,一时不知道怎样应对,张口结舌地愣在那里。“官司”一直打到医院院长那里,直到索回了所有的检查费用了事。父亲看我因为他跟院长理论,站起来帮腔:就是,北京医院,浪得虚名。耳聋我们乡卫生院的医生早就告诉过我了,没必要跑到北京来再听一遍,还要去那么多钱!你听得见说话嘛!我喜出望外。父亲是选择性耳聋,想听的还是能听见的。

这是我陪父亲唯一的一次看病。

父亲打年轻时身体就棒,膀粗腰圆,背阔腿壮,大脚踩在细沙土路上,一步一深窝。他曾跟人打赌穷吼吼地一气吃下过三大碗猪头肉,因此获得褒贬皆有的“肉头”称号。年轻时攒下的硬底子,年老时熠熠生辉。我喜欢旅行。旅途上高明度的阳光、绿荫、浓重的色彩、动物的啼叫,还我童年的奇妙感觉,也许它们就是我还是婴儿的时候,躺在那里感觉到的东西,也可能是留在人的基因里一代一代遗传下来的远古的记忆。它们被旅行激活。趁着父亲还走得动,带着父亲一起走。65岁到75岁的这10年间,父亲跟着我健步走遍中国。

父亲第一次坐飞机是1998年他生日那天,我们一起自北京飞乌鲁木齐。他说首都国际机场真大,差不多等于金坛城。这么大地方,人生地不熟,他怕丢了,过安检、登机时像个小孩一直拽着我的后衣不松手。登机后,父亲开始要靠舷窗坐,好看窗外的风景。等到飞机爬升到巡航高度时,只向窗外看了一眼,父亲便“哦”地惊叫一声,立马跟我换了位子:不行,不能看,飞得太高了,云全部在肚皮底下,晕。帮父亲再次系好安全带,再问他要不要喝水。父亲说不渴。我自个儿向空姐要了一杯果汁,慢慢地啜着。父亲侧过头几次觑我手里端着的饮料又几次轻轻地扭过头去,最后终于忍不住低声地问我:水要钱吗?我摇摇头。父亲:不假吧?我:你是问水假不假,还是问水不要钱假不假?父亲:当然是不要钱假不假。我:都不假。在飞机上吃喝都是不要钱的。父亲“哦”一声明显地兴奋起来,脸上68岁的皱纹瞬间漾开:那我早就口干(方言:渴的意思)了!我:你不是说不渴吗?父亲:要钱就不口干,不要钱怎么不口干?我:渴就是渴,不渴就是不渴,跟钱没关系。父亲:那是你,在我这儿有关系。我无奈地摇摇头,赶忙帮他叫来空姐。空中飞行的缘故,空姐给出的饮料只会是半杯,最多大半杯。父亲不懂,觉得空姐小气,指使空姐“再倒,给我倒得澼澼的(方言:满至溢的意思)。”好在空姐不懂“澼澼”是啥意思。当父亲知道座位顶上的传呼器能唤来空姐之后,跳过我直接与空姐对话,一杯还没喝完接着就按传呼器,直把起初满面春风的空姐颐指得笑容僵在脸上。从果汁、可口可乐、雪碧到咖啡,从柠檬茶到红茶……几乎把本次航班准备的各种饮料茶水喝了个遍,3小时40分钟的航程父亲去了3趟厕所。临下飞机时他对空姐说:你们供应的饮料都不是鲜榨的,喝起来都有药水味。

2001年陪父亲在广西过春节。父亲爱看书的习惯一直保持着。我们从北京乘火车进广西,临出发前他从我的书架上摸下一本曾国藩的 《冰鉴》,上火车后躺在软席车厢的卧铺上,架上老花镜,手不释卷地看了一路。到南宁,朋友盛情地将年夜饭安排在毛泽东主席当年来广西时住过的明园。一番热闹之后回到房间,父亲闷坐在沙发上,暗自垂泪。沙发扶手旁的茶几上就有纸抽,父亲舍不得拿,用手揉着眼圈。父亲尽管有着少见的暴脾气,但本性耿直善良,凡事只要触碰到内心柔软的部位,泪点很低。明天就是新年,这个时候惹父亲伤心,我很是惶恐,心一怔,问道:你这是怎么了?是招待不周吗?还是饭菜不可口?父亲:哪里是不周?!是太周了!你没看见吗?桌子上最后上的几道菜都没大动筷子,也不打包带走,肯定是要倒掉的了,心疼。你知道现在稻子多少钱一担吗?不足100块钱。那几道菜值几担稻钱。老百姓一年到头起五更摸黄昏,夏天热死,冬天冷死,为的就是几担稻钱,在这里一顿就给糟蹋掉了!望着哀伤的父亲,我更哀伤,一声叹息。是啊,幼时喝完大麦粥的碗不需要谁督促都是舔净的,因为饥肠辘辘;现在肚子里的板油厚了,也就少了珍惜的念头。人为什么很难做到“有”时思“无”时呢?除夕之夜,父亲流在南宁明园里的眼泪给我答案:是因为有些人的“有”来得太容易了。

2003年晚春我与父亲有海南行。自海口至三亚途中,我们参观了享有盛名的博鳌。亚洲博鳌论坛闭会期间,所有场馆都是对游人开放的,父亲看得很兴致,最后伫足富丽堂皇的主场馆。海蓝色为背景的主席台上,矗立着一张用海南黄花梨制作的发言席讲台,讲台上放着一架麦克风。父亲沿着红地毯从容地走上主席台,站到黄花梨讲台前。父亲方阔大脸,天庭饱满,身高1.78米,敦厚结识,站在那里器宇轩昂,很显魁梧。簇新的银灰衬衣袖口轻挽两道,俨然政府要员。他双手撑着讲台,对着麦克风“呵呵”两声,一副发表主题演讲的姿态。麦克风是打开的,清脆的“呵呵”声立时传遍主会场所有角落。听到回声,父亲很开心地笑了。接着笑着对我说:给我照张像吧。父亲不喜欢照相,每当我提出“在这里照张相”时,总是一副很不情愿的样子:照什么照,一张老模“咔嚓”的核桃脸,浪费胶卷。这回主动提出要照,少有。我立即应命从不同角度给父亲照了若干张。照相时我在想,即使像父亲这么平凡的人也是有伟人意识的吧?也希望成为时代进程中的一个什么角儿,参与书写历史,不然,为什么要在这里留影呢?然而,我真的想错了。在离开博鳌的车上父亲对我说:我在电视里看过博鳌,一个开国际会议的地方嘛。开会时,不少国家的头头脑脑都聚到这里,热闹得很。会散了,这里冷冷清清,空空荡荡。是会使博鳌有了名气;是下一次会还在这里开使博鳌显得重要。如果当年不是选博鳌,而是选在舍田桥(父亲的老家)建论坛,那博鳌就只是海边边上的一个不起眼的小渔村,没啥,出名的就是舍田桥了。其实,人也一样——我反复琢磨父亲的话,有味——应着这味,我追问:既然如此,那你为什么要在博鳌照相呢,回舍田桥照就可以了?父亲:因为没有选择舍田桥,我只好照博鳌带回舍田桥去咯。舍田桥不需要照,我就是舍田桥——73岁的父亲这样的回答让我感到讶异。

是2005年的秋天和父亲到的西安。父亲对兵马俑很着迷,盛赞秦始皇了不起,一连去看了三次还嫌不够。父亲觉得那些兵马俑都是活的,去多了说不准哪次就会看到他们走来走去排兵布阵。我说,那给你搬一尊仿制的回去慢慢看?父亲:好是好,就是晚上可能很吓人吧?还是不搬了,就要本画册吧。第四天,我们去华山。“谁将倚天剑,削出依天峰”,华山以奇拔峻秀冠天下。我们由玉泉院入山南行,过五里关、石门,经莎罗坪、毛女洞、十八盘,抵达青柯坪。走到青柯坪,我已累得够呛。前面巨岩崭立,削壁千仞,更加难行。我嫌累,不想爬了,父亲不干。邓小平拄着杖爬黄山,我不比邓小平登黄山时的年纪大,为什么不爬?从北京到西安1000多公里吧,再从西安到华山怎么也得有百把公里,走了这么远的路不就是为了登山嘛?到了半腰又不爬了,那干脆不要来嘛,那又省钱又省神。我问父亲:你不觉到累吗?父亲不假思索地回我:我觉不到。你看玩电脑游戏的小把戏(方言:孩子的意思),趴在那里可劲玩,再长的时间也没喊过累,觉到乐趣就觉不到累。接着父亲更像是自言自语:人啊,常常吃了很多苦,走了很远很远的路,结果忘了当初为什么上路——父亲嘀咕出的话把我给镇住了。能说出这话的应该是哲人。有把年纪的人都是哲人吧?时光教会人经验,人生的智慧就藏在经验里。放眼自己既往的人生,不恰恰是因为走得太远、走得太累,最初的理想和信念在遥远和疲惫中渐渐稀释、消解,最后白白地受了许多年的苦和累而所获无多吗?爬!我跟在父亲身后,经百尺峡、仙人桥,过老君犁沟,出猢狲愁,直指北峰!身置于北峰,一览众山,体会到了唐代诗人张乔写华山诗句的杰出:“卓绝三峰出,高奇四岳无”。父亲坐在一方怪石上,喘定,转向我说:不逼你爬上来看不到这景吧?我老实回答:看不到。父亲:就是。那次去广西的火车上我看书看到,镇压太平天国的那个曾国藩说,世间事一半是“有所激有所逼”才成的——我后悔没有更早些与父亲一起来华山。早些来,早些明白这份道理并施以充分的警惕,也许,我的人生会是另外一种样子。

——伴守病榻上气息奄奄的父亲整整10天。10天里的回忆眼眶尽湿。我离开故乡30多年,与父亲离多聚少,唯有思念里有父亲的音容笑貌,唯有回忆里有他无意间传递给我属于他长达80余年的人生意味。我要回北京了。回到在北京的工作岗位上去。离开故乡时是傍晚,夕阳落尽,只有长云的底部痛痛快快一抹鲜红,恰如眼前的父亲。我对父亲的怀念停在时间之上,他在那里永恒。