七下西洋档案灰飞烟灭三保太监壮举花明柳暗

方 泉,杜建军

档案是积淀文化、传承文明的载体。档案资源是国家的一种软实力,在促进人类社会发展中具有举足轻重和不可替代的作用。通过发生在15世纪初叶,郑和及其使团所创造的英雄航海史诗及其留存航海档案的可歌可泣事迹,试图从档案视角,揭露毁档祸世恶行,揭示中华海洋文化之百折不饶,生生不息;前事不忘,后事之师,镜鉴蓝色记忆轶闻,发展海洋档案事业正逢其时。

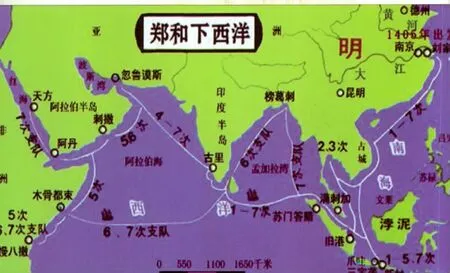

1 三保太监壮举“花明柳暗”

郑和七下西洋之辉煌历史,可谓家喻户晓。国人每每提及,无不为其震古烁今之伟业而倍加自豪,因其拉开了世界进入大航海时代的序幕,因其创造了最惊人的海上奇迹和世界航海史上最伟大的壮举,因其大航海时间之早、人数之多、船舰数量之大、船舶吨位之巨、开辟航线之多、到达航程之远、航海技术之先进、承担任务之复杂、广布文明之深远,都将名噪西方的大航海家达·伽马、哥伦布、麦哲伦远跻身后。尽管世界史尤其是航海史长期被西方人的文化所垄断,被他们自我溢美言辞所渲染,也挡不住史实的“疯狂”,使得有良知的史学家不得不承认:那个时期是“中国历史上最伟大的航海探险时期[1]”;是“中国古代英勇的航海家在郑和将军的带领下进行的探索最终受到了世界各地人们的肯定……中国完全有理由为他的辉煌成就骄傲[2]”。国内研究认为,郑和最早开创了人类横渡印度洋成功的先河,同时开辟了许多其他新航线,联系亚非30余国;更开辟了连接太平洋、印度洋、大西洋三大洋的航路。其航海探险的丰功伟绩和历史价值,在于引导了人类发现世界,从而导致了以后被称为“世界地理大发现”的其他探险家一系列的航海探险活动[3]。

迄今为止,人们对郑和开启世界大航海和地理大发现时代笃信不疑。历史虽将其辉煌定格在15世纪初叶,但其光芒远射,空前绝后,无法比拟。仅此,郑和无疑是一位“海上之巨人”(梁启超)。此乃“花明”。

然而,历史绝唱后,今人问:1405年开始,大明皇帝为什么非要郑和下西洋?庞大的船队是如何筹建的?在当时是否能够造出相当于一个半足球场面积的超级巨舰?航线是否是事先勘测的,还是纯属探险航行或者兼而有之?究竟有无借鉴前朝(元朝)的航海成果?每次下西洋的具体使命、任务、航线、航程以及取得的具体成果是什么?航程中发生了什么奇闻异事?沿途贸易、交往的具体史实是什么?超级船队的组织、定位、指挥、联络、补给是如何进行的……问题之多,不可穷尽。由于档案史料阙如,无从考证,今人所知郑和七下西洋,大抵是其结果或据零星文献记载与考古的推论,至于其前因后果、来龙去脉和详细过程,不是不得而知就是知之甚少而显得扑朔迷离。于是,后人只能落得兴叹、迷茫,或者可问不可答。此乃“柳暗”。

郑和之“花明”,有口皆碑;何故遭致“柳暗”,令人叹息?究其根本:只因郑和航海档案稀缺!

2 七下西洋档案“灰飞烟灭”

郑和七下西洋,其航海档案本应丰富,然不幸遭毁而为悲剧。严格来说,我们所知郑和下西洋故事,其来源大都非自郑和航海档案的原始记录,而多为其他历史文献:

2.1 郑和七下西洋史料简介

(1) 《瀛涯胜览》,写于明永乐十四年(1416年),成书于景泰二年(1451年),不分卷。作者马欢曾随郑和第四、六、七次船队远航,任翻译官,通晓阿拉伯语。全书共记20个国家见闻以及随队活动情况,分国叙写,详略不等,国与国之间,大都记有航向和日程[3]。

(2)《西洋番国志》,不分卷。写于宣德九年(1434年),作者巩珍为幕僚于宣德五年随郑和第七次通使西洋,“往还三年,历国二十余,凭通事转译,询悉各国事迹”。该书为其归国后撰写,内容与《瀛涯胜览》大致相同,但卷首有3篇敕书,自序中涉及牵星过洋、罗盘定向、火长职责、宝船描述和淡水储存等信息,弥足珍贵[3]。

(3)《星槎胜览》,二集,书成于正统元年(1436年)。作者费信随郑和4次出使西洋。该书前集记述亲历22国情况,后集辑录他人有关传闻。

(4) 《华夷胜览》,已佚。作者为随郑和3次出使西洋的医官匡愚。今仅存张洪为此书所写的序文,收录在常熟市图书馆藏本《归田稿》卷三中,此序涉及作者亲历西洋所见梗概[36]。

(5) 《西洋朝贡典录》,三卷。作者黄省曾,有正德庚辰(1520年)自序,一国一篇,间有附见之国,计23篇,大体系就郑和所历之国编次成书(1965年版《辞海》,第3543页);资料大都已见他书,然所举小地名与《针经》 (有言记录各条航线针路的《针位编》[4]),偶有且惟见此书,不失郑和研究之参考。

(6) 《殊域周咨录》,二十四卷。作者严从简,约成书于万历二年(1574年),系作者任官行人司时辑录档案资料而成,叙事较详(1965年版《辞海》,第2559页)。书中记录了部分郑和下西洋事迹,并有郑和航海档案灭失记载。

(7) 《三宝太监西洋记通俗演义》,小说体。作者罗懋登,成书于万历二十五年(1597年),“该书所叙真人与神人杂陈,史实与幻想并列”[5],可参之处为该书首提郑和船队具有宝船、战船、坐船、马船、粮船等类船名称与尺寸[4]。

(8) 《武备志》,二百四十卷,成书于天启元年(1621年),作者茅元仪广采历代军事书籍2 000余种而辑录成此书。全书分为兵诀评、战略考、阵练制、军资乘、占度载5部分,其中收录了《郑和航海图》 (原称《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》) (1965年版《辞海》,第810、2624页),从而成研究郑和下西洋之重要史料。

(9) 《明实录》,明官修的编年体史料长编。未曾刊行,仅有抄本流传,互有详略出入,有藏2 926卷。成祖实录约有27条、宣宗实录则有3条涉及郑和出使西洋史料(1965年版《辞海》,第2647页),颇有参考价值。

(10) 《明史·卷三零四宦官传》,乾隆四年(1739年) 刊行,(清) 张廷玉等编。其中专为郑和列传,计700余字,虽有谬误之处,但仍是郑和正史。

(11) 《客座赘语》,十卷,笔记体。作者顾起元(1565—1628年),所载以关于南京的故实为多,亦辑录有一些与南京有关的故事传说(1965年版《辞海》,第1931页)。其中,卷一·宝船厂,记载一些与郑和下西洋有关史实可供参考。

上述文献,除了马欢等人回忆录揭示的史实外,明正史、《郑和航海图》也提供了一些史料,而其他文献大都是辑录前人所著,或采自传说,鲜有新的史实。郑和航海档案稀缺,后世无奈,将这些历史文献也视同档案,尤其是马欢、费信、巩珍、匡愚等人的亲历记述,更是珍贵。

2 郑和七下西洋档案悲剧

(1)郑和七下西洋档案原本丰富

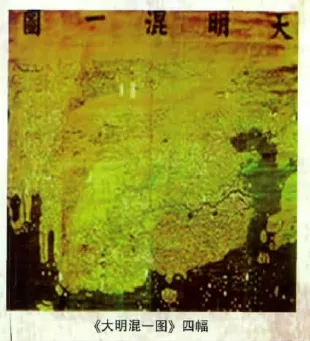

郑和自明永乐三年(1405年) 到宣德八年(1433年) 28年间,其使团船队每次船过200,人余2万;七下西洋,所使用各种船只累计为1 456艘,遍访亚非30多个国家和地区,航迹广布马六甲海峡、阿拉伯海、波斯湾、红海及非洲东海岸。除了从西太平洋多次横跨印度洋外,有人据《大明混一图》考证郑和的一支船队或绕过好望角到达大西洋的东南部。如此恢宏、复杂、长期的航海探险、朝贡贸易与和平外交活动,从准备、实施到完成,无疑将会产生大量的档案。

一是人事档案:郑和下西洋使团庞大,包括使团将领、军事、文职、船务、医务、科技、勤杂工匠,各色人等,每次27 800余人,其中99%为军人,相当于4个卫的兵力,考虑人员伤亡消耗和补充新人数量,据明代兵部《卫所武职选簿》的格式内容,包括人员籍贯、官衔、职务、功劳等背景信息,可推知仅形成的花名册类或至数万页之多;二是外交档案:郑和出使西洋诸国,形成如交往记录、互赠礼品清册、闻见记录等;三是航海档案:如航海日志、海洋天文观测记录、航路航次记录等;四是海船档案:如海船的征调、新造、维修、损毁、统计记录,海船图样等;五是贸易档案:如货物清册、交易、仓储、交接记录等;六是军事档案:军事组织、战事因果、战场战况记录等。毋庸讳言,笔者以现代人的视角看待了600年前的古代档案形成,姑且有许多推测之处,但有一点则不容置疑,即所列郑和航海档案的类目概与史实相近,因其档案大类在上述历史文献中均有涉及。

不仅如此,郑和每次下西洋活动,均配有“书手”(马欢《瀛涯胜览》)或“书算手”(祝允明《前闻记》)。何谓书手,唐朝时已有此称谓,指担任抄写工作的书吏,是承办文书的官员[6];而“书算手”或为书手和算手两类人员的统称。由此推测,郑和在其航海活动中,对于其出使西洋活动的文书记录工作是极为重视的,否则,就无配备专职书手的必要。而且,通过众多书手之劳,形成的反映郑和船队七下西洋的历史记录之丰富程度可想而知。

形成了丰富的历史记录,并不一定就完全代表这些记录史料能够全部顺利入册进库,归档保存,这在现实中也是常见的现象。不能肯定,郑和下西洋航海活动的档案材料均已“颗粒归仓”,但是从明初倚重档案工作来看,其主要档案应得到有效保存。只是可能不像现今视之为全宗作为一个整体入库,而是分散保存。佐证之一,朱元璋建明前后,直至去世都十分重视档案工作,并建章立制,“置五军都督府照磨所”以掌文牍,“天下户口钱粮之籍”、“天下城池、山川地理形胜,亦皆图以成书,藏之内库,以垂久远”。且中央六部及五军都督府、都察院、大理寺等国家机关均设档案机构,南京建大本堂、后湖黄册库,北京建皇史宬作为中央档案库,且管理较严。明成祖迁都后,南京六部、五府也仍然设置[7]。佐证之二,是《武备志》中所载《郑和航海图》创作中对档案的利用。“一般认为,此图当是永乐皇帝死后,郑和被迫停航,留守南京之时船队集体之作”。此图共有地图40幅,“过洋牵星图”4幅,“是郑和下西洋时所用的海图,是郑和等人在继承宋、元时代航海的基础上,经过下西洋的实践后绘制出来的[8]”,“图上对海洋科学的实际运用都做了记录……在全图530多个地名中,外国地名就有300个。而元代汪大渊《岛夷志略》一书中,所收地名也不过100个左右,只有《郑和航海图》的三分之一。”此外,《郑和航海图》采用同时观测相反向的几颗星,以准确实现“牵星定位”,如“牵北辰星一指,灯笼骨星十四指半,南门双星十五指,西南布司星四指,东北织女星十一指”。类似这样的定位数据,在不同地点均以不同的数据标明于图。由图中各种数据之精细和新增地点之广众可知,若全凭头脑记忆,而不参考“下西洋实践”的档案文牍,要完成那么精细的海图也是不可想象的。这表明,在编图过程中无论是否参考了前人文献,均可能采用和参考了出自“书手”辛勤记录的航海档案。即便有部分档案后遇人祸,而随船使用的技术档案,很可能因分散入库侥幸保存并得以利用。

(2)郑和七下西洋档案被毁之殇

鲜为人知的是,郑和于六下西洋之后,第七次下西洋之前,其实还有一次出航。发生在永乐二十二年(1424年):“正月甲辰,旧港故宣慰使施进卿之子济孙遣使丘彦成请袭父职,并言旧印为火所毁。上命济孙袭宣慰使,赐纱帽给花命带金织文绮袭衣银印,令中官郑和赉往给之”(《明成祖实录》卷一二八)。《明史》“郑和传”和“外国列传”以及马欢《瀛涯胜览》均有记载。郑和此次出使,任务很简单,就是到旧港(今印尼苏门答腊岛的巨港一带)为永乐皇帝赏赐旧港宣慰使印信和官服。史载“甲辰又往,仁庙诏停止之[9]”,“比还,而成祖已晏驾[10]”。显然,叫停郑和此次短途航行的不是朱棣而是其子朱高炽。郑和七下西洋的档案厄运正是由他而来。

朱棣七月故,朱高炽八月十五(1424年9月7日)即皇帝位。在他继位的第一天,即下诏停航,宣布航海非法,违者严惩。“八月丁巳,以嗣位遣英国公张辅告天地。……下西洋诸番国宝船,悉皆停止。……买办下番一应物件……悉皆停止。……其差去官员人等即起程回京。……敷告天下,咸使闻知[11]”。可见,朱高炽上台伊始,不可谓不雷厉风行。不仅急令郑和返航,而且叫停下西洋一切事务,“甚至把一些重要档案都加以销毁,以防后来再有英雄人物效法[12]”。为何?因“朱高炽左右那批儒家的理学大亨,把下西洋当作他老爹的暴政之一[12]”。从而把郑和下西洋之举推到了风口浪尖,郑和下西洋档案作为记录留存的历史辉煌亦成为禁海派的眼疔肉刺,欲毁之而后快。

朱高炽短命,第二年五月庚辰日“崩于钦安殿,年四十八”,在位仅9个月。朱高炽儿子朱瞻基即位,年号宣德。第五年正月,禁海派儒臣头目户部尚书夏原吉卒。幸好,郑和健在,但已花甲。是年“六月戊寅,遣太监郑和等赍诏往谕诸番国”(《明宣宗实录》卷六十七)。郑和奉旨并艰难筹备后,复开并完成了第七次下西洋。宣宗亡,1436年英宗朱祁镇继位,下西洋再度遭禁,从此再未成行。但是,下西洋“开”、“禁”之争并未休止,宦官与儒臣恶斗仍在继续。

几十年后,郑和七下西洋档案,雪上加霜,再遭毒手。据严从简所著《殊域周咨录》记述,在明宪宗朱见深在位期间(1465—1487年),有受宠宦官为逢迎皇上心意,渲染郑和下西洋辉煌故事,说得宪宗帝心动,遂诏调档,命取《郑和出使水程》,以看仔细。可是,当兵部尚书项忠受命派人入库查找时,却未发现郑和下西洋档案。气得项忠把去查档的官吏鞭打一通,命令再查。但一直查了3天,还是没找到。原来是“车驾郎中刘大夏所匿”,他心怀鬼胎,明知找不着,却在一旁“秘不言”,伺机“止其事”。就在项忠责问查档的官吏“库中案卷宁能失去”时,刘大夏认为火候到了,不惜得罪上司,接过话茬说:“三保下西洋费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,于国家何益!此特一弊政,大臣所当切谏者也。旧案虽存,亦当毁之,以拔其根,尚何追究其无哉![13]”

严从简记述是否可信,先看严从简其人。史载,其乃浙江嘉兴府人,生平不详,嘉靖三十八年(1560年)进士,受行人,选工科给事中遣刑科右给谏,隆庆元年坐谪婺源县丞,历扬州同知,后免官归,云云。近现代研究认为,他是我国历史上一位杰出的边疆史和中外关系史学家。正如《殊域周咨录》前言所述,《殊域周咨录》几乎为明代对外关系史书,且“书中资料,大都根据档案资料和同代人的文献入录,不但言而有据,而且有不少材料在别的书中已很难见到。”另据万历四十六年(1618年)成书印刻的顾起元所著《客座赘语》记载:“今城之西北有宝船厂。永乐三年三月,命太监郑和等行赏赐古里、满刺诸国……旧传册在兵部职方。成化中,中旨咨访下西洋故事,刘忠宣公大夏为郎中,取而焚之,意所载必多恢诡谲怪,辽绝耳目之表者[14]”。由此可见,严从简的有关记述是可信的,刘大夏毁档之事当为史实。

史学家吴晗根据《刘忠宣公年谱》所记,指出刘大夏毁档发生在成化九年(1473年)[15],也有人认为刘大夏毁档发生在“成化十三年(1477年)[16]”,但未说明出处。《明史·刘大夏传》对毁档之事未予采录。史料称,刘大夏其人为官清正,三朝高就。1465年,被授兵部职方司主事,后升为兵部车驾司郎中,改职方司郎中。1502年被拜为兵部尚书[22]。刘大夏毁档正值其任职兵部期间,时存郑和下西洋档案也正好归兵部管理。而且,刘大夏时任职方司主事,后升任职方司郎中,更是一把手,按职责直接掌管兵部地图、海图等档案文献与四方职贡业务,可见既是“县官”又是“现管”。所以,他对郑和下西洋档案家底应比他人更为熟悉,更有条件藏匿并销毁。刘大夏很可能是《郑和出使水程》等档案的最后阅读者。但是,前文提及郑和下西洋档案数量可观,绝不是数十箱、数十柜所能容之的。很可能大部分技术业务档案存毁于南京工部,少量综述类、请旨类、舆图类档案入藏了兵部,以供调用。如是,再经过仁宗朝的毁损,郑和下西洋档案所剩不应太多。《郑和出使水程》或许是幸免于难的档案文件之一,或许是郑和第七次下西洋后编纂的整个七下西洋的“总体报告”,或许就是单纯的郑和下西洋航路指南,也可能是郑和下西洋的航海日志。吴晗研究认为是“宣德间郑和出使的水程[15]”,即仅为郑和第七次下西洋水程档案。总之,由于数量不多,才便于匿藏乃至“取而焚之”。否则,不可能对大量档案的销毁,事前密不透风,事后无人知晓,甚至瞒过其上司兵部尚书项忠,并导致“入检三日,终莫能得”,连个影子都不见。当然,这只是现今的猜测和推理而已。

至此,郑和下西洋档案两度遭毁,但情况略有不同。仁宗朝毁档,是受朱高炽指使,所以才使“一些重要档案”被毁,此属明毁;而宪宗朝毁档,是刘大夏利用职务之便暗毁的,但其胆大妄为未受惩戒,当受到宪宗朱见深的包庇,得到禁海派儒臣的力挺,并具有当时滋生作案的土壤环境。否则,刘大夏不可能顺利得手,不可能不获罪,更不会有后来的飞黄腾达,官至兵部尚书。公开销毁郑和下西洋档案,因案卷较多,来得快当是焚毁,这也符合封建统治者的传统习惯。在明初靖难之役中,燕王朱棣夺得皇位后,也曾把建文帝时包括实录在内的全部档案约数千件“悉数烧毁”;此后,在英宗与景帝的皇位争夺斗争中,也将其全部实录消灭净尽[7]。

也许是巧合,也许是同样阴谋的组成部分,继刘大夏之后,毁档之事接连发生。据《龙江船厂志·建置志》记述:“成化以前文案灰烬”;《明宪宗实录》也记载:成化十八年(1482年)十二月初六,南京工部所存一切档案均焚于大火[10]。此火是天灾还是人祸,不得而知。被焚档案中,至少应包括郑和下西洋所用宝船或造船等技术档案,甚至包括留存南京的郑和航海主要档案。即便原本郑和下西洋档案再多,如此焚毁几十年,也只能消失殆尽。正史多为统治者所纂,文过饰非,习以为常。其实,刘大夏毁档阴谋是如何得逞的,还是他们的毁档事实为何未入正史,已经不重要了。重要的是毁档行为恶劣,影响极坏,后果严重,以致祸及后世,危害无穷。

3 七下西洋镜鉴档案文化

3.1 郑和与下西洋档案

郑和不仅是产生下西洋档案的积极活动者,而且是呵护下西洋档案的默默捍卫者,郑和与下西洋档案有着解不开的情结。作为活动者,每次出航均配书手记录成案,以致形成档案十分可观;作为捍卫者,由所立几块石碑之事而见一斑。第一块是福建《长乐天妃之神灵应记碑》,碑文1 168字。此碑为宣德六年(1431年)郑和第七次下西洋于此候季风出航前亲立。第二块是《娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹碑》,为郑和第七次下西洋驻泊江苏太仓刘家港时所立,原碑已失,其碑文载于明人钱谷编撰的《续吴都文萃》,内容与“长乐碑”碑文相似,几无出入,而且均为借感恩妈祖神助之名,行记录前六次出航历程之实。第三块是南京静海寺残碑。此碑为著名郑和研究学者郑鹤声于1937年在南京静海寺发现,发现时已不完整,仅存90余字。由于该碑录有郑和船队用船的类型和大小,为其他文献资料所缺,尤显珍贵[4]。静海寺位于南京下关江边,是朱棣为纪念郑和第二次航海成功而建,供奉郑和从锡兰国请回的佛牙。静海寺石碑记述了郑和二下西洋事迹,因碑残不见落款,但不能排除为郑和所立的可能。不论此残碑是否郑和亲立,前两块石碑为郑和亲立已见落款而无疑。郑和树碑立传乃人之常情,无可厚非。问题是,英雄为何先到江苏娄东刘家港立了一块,又到福建长乐再立一块,而且后者要重复前者的内容?值得研究。

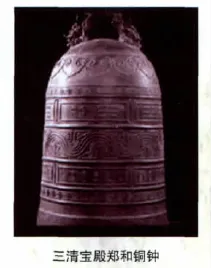

一朝天子一朝臣。朱高炽没有像他的父亲那样重用郑和,“命和以下番诸军守备南京[10]”,郑和海军成了南京城防陆军,朱高炽同时“命驸马都尉沐昕掌南京后军都督府事,命太监王贵通率下番官军赴南京镇守;宫中诸事同内官朱卜花、唐观保,外事同附马都尉西宁侯宋琥、驸马都尉沐昕计议而行[28]。”此时的郑和显然靠边站了,但他不可能不知道,朱高炽“下番诸事,悉皆停罢”的谕旨,更不可能不对朱高炽销毁下西洋档案一事无动于衷。此时的郑和,郁郁而处南京。朱高炽在位几个月便呜呼哀哉,郑和的处境并未改观。宣宗继位之初,又命郑和修筑南京大报恩寺。但毕竟是三朝老臣,行动也难免有牢骚外露或越轨之处,为此曾遭宣宗朱瞻基申斥,“元年四月壬申,命司礼监移文(即行文)谕太监郑和毋妄请赏赐”。“上谕司礼监曰:‘佛寺僧所自造,何预朝廷事!春之奏必和等所使,春不足责。其遣人谕和谨守礼法,毋窥视朝廷。一切非理之事,不可妄有陈请’”[18]。由此略见这一时期郑和的处境。世态炎凉,心境自然不佳。既不能作海上壮游,又不能保全航海档案,忧患心情可能导致深思。郑和从1424—1430年,在南京闲居5年多,并未著书立说,似乎不足为怪。倒是其幕僚马欢、费信、巩珍、匡愚等人都在返航后有书留世。可否如此推测,有了朱高炽焚档之鉴,郑和认定著书可能遭焚,自是小心翼翼,于是未雨绸缪,将六下西洋事迹刻碑存世,且唯恐有失,近乎复制而碑立两处备份。还在长乐南山三清宝殿铸钟(此钟现藏于国家历史博物馆)铭记。特别是刻石“记诸番往回之岁月,以贻永远焉”碑文,语虽寥寥,却言之凿凿,即保下西洋档案记录永存后世,用意已溢于字里行间。宣德年五年六月,郑和领命开始了第七次也是他的最后一次航行。1432年1月12日,郑和从福建长乐出发,开始了他生命中最后一次远航,其于1433年返航途中因心身不支殉职西洋古里(今印度西南),相传安葬于今印尼苏门答腊三宝垄,而在南京牛首山只有衣冠冢。

可惜,太仓娄东碑早已不存。先是道光间英舰犯沪,英人信奉基督教,视妈祖为异教,故毁诸神天后,且割其鼻,破坏蹂躏,实不可言喻。“然则方当是时,四百年来表扬天妃之珍贵的几年石刻,谓其不有柱础杵砧厄运之虞,将其谁信之!”纵使未毁于英军之手,则难逃咸丰三年法国人的暴行,法逆窜沪,寇乱毁天妃庙,附郭之屋,尽付一炬,七昼夜不熄。惨遭两次厄运,“天妃之庙,竟一至如此。天妃之碑,更何堪闻问!”因此,学者断定“娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹碑”,毁于1842年至1860年的英法寇乱[19]。娄东碑体虽已不存,然碑文万幸为钱谷先生所存,并有顾炎武记录。历近600年,至今不仅可见长乐碑全貌,尚可见娄东碑碑文全部,不得不钦佩郑和保留下西洋档案的睿智与功德。郑和立碑留档,用心何其良苦,可谓高瞻远瞩。“后来的事件证明了郑和此举的意义——这两块石碑几乎成为我们今天能够面对的有关郑和航海的仅有的原始文字资料[16]”。事实上,正是这两块碑文,为后人勘误其余历史文献之谬提供了可靠实证,发挥了档案传承文化的巨大作用。

3.2 失档与失海

郑和苦心堪比日月,“勒记于石”,碑存下西洋航行记录,实是不可多得的海洋档案!此外,今存《瀛涯胜览》、《西洋番国志》、《星槎胜览》等笔记体文献亦很宝贵;而收录于《武备志》的后人称《郑和航海图》也侥幸逃过一劫,虽然已非原件,其内容却反映了下西洋航路和具体识别方法,亦为后人所称道。可惜遗留后世的毕竟不是下西洋的全部档案,其中大部分被毁,虽达到了统治者“拔其根”之目的,但却留下无尽的疑惑与迷雾,同时也为中华民族埋下了不幸与祸根。有人一针见血地指出:“当寻找中国由强盛走向衰弱的转折点时,我们无法回避中国在15世纪的巨大变化。1840年发生在中国海岸的东西方对抗只是结果,而不是起因。当时的刘大夏们不会意识到他的举动在3个多世纪后引起的恶果,那时他正沉浸在维护王朝利益的责任感中。在他身后,作为传统的海上强国的中国最终完成了内陆化的转型。当中国军队把全部注意力用于防犯蒙古人的进攻,毁灭性的打击却来自海上。自1840年,中国受到外国军队的海上侵犯共达84次[16]”。历史上中华失海与郑和下西洋档案被毁,其关系之大,发人深省。

近代学者觉明在考证《关于三保太监下西洋的几种资料》中叹息:郑和“大规模的远征队,其创始经营、出发,以及沿途情形,历次文移,如果文献具存,一定很有可观;于研究十四、十五世纪亚洲西南部的历史和海运一定也有莫大的价值。可是距今才五百年,当时的公牍等等,便不可考了[20]”。郑和七下西洋档案被毁,使人扼腕叹息!其实,早于我们几百年的明代学者,亦有同样的感慨。顾起元在《客座赘语》中抨击刘大夏之后便哀叹:“《星槎胜览》纪纂寂寥,莫可考验,使后世有爱奇如司马子长者,无复可纪。惜哉!”清代著名藏书家、版本目录学家钱曾在编撰善本书目《读书敏学记》时也叹息不止:“详观前后敕书,下西洋似非郑和一人。郑和往返,亦似非一次。惜乎国初事迹,记载阙如,茫无援据,徒令人兴放失旧闻之叹而已。”刘铭恕先生于1943年中华民族浴血抗战之时指出:“娄东天妃之空前浩劫,却又系来自于之大西洋之海上。寻其前因后果,诚足玩味。然余不敢谓为妃之作法自毙,独以明季航海事业之发达,未至顶点,拓殖事业之厉行,未获贯彻为憾[19]”。这些动人心魄的感叹,绝不是史学家和文人的癖好,而是发自中华民族的呐喊!刘铭恕先生控诉西方列强焚庙毁碑罪行,感叹郑和朝贡贸易之余,未能像西方殖民者那样凭借强大势力开疆拓土,反而使400年后的华夏大地受尽列强欺凌。诚然,这不是郑和的错,相反,正是他“宣德化而怀柔远人也”,以致“自和后,凡将命海表者,莫不盛称和以夸外番[10]”;正是郑和下西洋贯彻和平外交国策,“仁德广布”,时致四海慕华;正是郑和下西洋的影响,掀起华侨开发南洋热潮,继而使华脉融遍四方,为中华文明播种世界又增沃野。那么,错在何人呢?历史证明,错的正是那些销毁郑和下西洋档案的封建统治者及其“闭关自守”的国策。正是他们及其腐朽政治,为了维护封建士大夫的利益,把持朝贡贸易,不惜下西洋派重兵护航,而对老百姓则“片板不得入海”,并残酷盘剥手工业者为下西洋提供物质基础,以独享国际贸易暴利。一旦利薄不支,群愤难填,则罪及郑和航海事业,拿下西洋档案说事,直至毁之而后快。当权者却未及时借郑和下西洋之威,乘朝贡贸易时国之强势,继而全民参与,繁荣国际贸易,将当时手工业渐成资本主义萌芽之势做大,将华夏海洋文明宣教为普世文明,重现盛唐华景,从而痛失中华制海、强国富民的大好时机。继而痛失西洋,又失东洋,甚至失去了内河与大片国土。朱高炽、刘大夏之流焚烧的不仅仅是下西洋档案,而是扼制了中华海洋文明的承传,既伤及国脉,又干扰了中华民族生生不息的节律,将永远钉在历史的耻辱柱上!而郑和殚心竭虑,力存下西洋历史记录之护档精神,将连同其英雄事迹,万古流芳,功垂不朽!

3.3 兴海与兴档

郑和离世,东方大航海史诗戛然而止,但他骨子里的档案意识和留给后人的文化遗产,令人称颂,值得传承。越过6个多世纪,重农抑商、重陆轻海的国策在新中国特别是改革开放以后,得到了根本的扭转,并发生了翻天覆地的变化。结束了百年有海无防的历史,一洗百年失海的耻辱,西方列强的罪恶势力被阻国门之外。如今,海军舰艇编队护航印度洋、演习走向太平洋而斩浪深蓝,辽宁号航母服役,这些虽未形成郑和下西洋的巨无霸态势,但建设海洋强国已经成为国家战略,维护海岛主权和海洋权益已经成为民族意志,和平外交国策继而弘扬,大兴海业,大兴海防,大力发展海洋经济和越洋经济,哪里有中国国家利益,哪里就需要郑和船队般的保驾护航,中华民族正在复兴之路上阔步前进。所有这一切,都向全世界宣告,中华民族已经从失档而自闭的噩梦中惊醒,已经从失海而衰微的惨训中雄起!

新中国之初,20世纪50年代开展了“全国海洋综合调查”;之后,80年代开展了“全国海岸带与滩涂综合调查”,90年代开展了“全国海岛资源综合调查”,“查清中国海,走向三大洋,登上南极洲”目标实现;进入新世纪,海洋事业更是发展迅猛,海洋综合管控创新,海洋卫星上天运行,7 000米深潜器海试成功而为标志性事件,“大洋一号”环球科考,太平洋和印度洋深海海底区块选划,南北极考察建站,中国海监立体维权,国家海洋专项接二连三。“十一五”期间,海洋经济年均增速为13.5%,高于同期国民经济增长速度[21]。海洋事业空前发展,海洋活动成倍增加,同时带来了海洋档案的大量累积。尤为“十五”以来,海洋档案事业蒸蒸日上,海洋档案馆更名为中国海洋档案馆,人员、经费、设施达到历史最好水平;历史海洋档案进馆,馆藏档案数字化并提供全方位服务取得突破性进展;一改过去“档深似海,秘不可宣,来而不往”的旧习,依法治档,在确保国家海洋档案完整与安全的同时,着力提高“服务国家大局,服务交档单位,服务社会公众”的服务自觉和服务效率,正在成为海洋事业发展新需求和海洋档案人的共识,海洋档案事业的发展处于历史的最好时期。

毋容讳言,涉海系统的海洋档案尚未形成国家海洋档案资源的整体优势,集中统一管理机制、协作共享机制、抢救性收集和征集机制、现代化利用服务机制等,均需要顶层设计和战略规划,均需要协调一致的统筹与落实。世界大洋流动混一,和谐天成,人类获取其信息亦应整合一体,畅通交流。何况迄今为止人类对海洋的了解尚有太多的未知领域,尚有太多的无法解释的现象;而且,我们与发达的海洋大国在海洋开发与利用、海洋管控与维权、海洋科研与创新等方面,尚有不少差距,因此,无论是从政治、军事上还是从经济、科学上,无论是长远谋划还是纵横比较,都需要我们大力整合与共享海洋信息资源,包括海洋档案信息资源。海洋档案事业的跟进并保持与小康社会发展的同步,是中华民族复兴的需要,是华夏文明普世的呼唤。

兴海与兴档密切相关。海兴则档旺,档旺则德兴。海兴方可国强,社会方可持续发展;档兴才能世盛,文明才得以延续。这是郑和下西洋档案命途多舛的启迪和镜鉴。“毁旧案以拔其根”是古往今来大小阴谋家惯用且最具杀伤力的文化武器,而兴档案积淀文明则是古今中外有识之士难得且最具责任心的社会行为。兴海人人有责,兴档全民有份。海洋档案工作必须服务于“建设海洋强国”、弘扬中华文化的大局,为此,应实施国家海洋档案资源的顶层设计与统筹规划,保持国家海洋档案的齐全、完整与安全,纠正一切肢解海洋档案原件的行为,从而普及档案法制教育,宣传档案文化思想,在提高海洋意识的同时提高海洋档案意识,协调人力物力,整合档案资源,为国家海洋战略服务,蔚然成风。

[1]李约瑟.中国科学技术史第一卷总论第一分册[M].北京:科学出版社,1975.

[2]加文·孟席斯编,师研群译.1421:中国发现世界[M].北京:京华出版社,2005.

[3]房仲甫,李二和.与郑和相遇海上[M].北京:同心出版社,2005.

[4]杨槱.郑和下西洋史探[M].上海:上海交通大学出版社,2007.

[5]季羡林.新版序[C]//罗懋登.三宝太监西洋记通俗演义[M].上海:上海古籍出版社,1985:4.

[6]广东、广西、湖南、河南辞源修订组,商务印书馆编辑部.辞源(第二分册)[M].北京:商务印书馆,1979.

[7]周雪恒.中国档案事业史 [M].北京:中国人民大学出版社,1994.

[8]刘南威,李启斌,李竞.我国最早记载牵星术的海图[C]//郑和下西洋研究文选:1905-2005.北京:海洋出版社,2005:561-569.

[9]吴聿明.周闻夫妇墓志铭考证与研究 [C]//郑和下西洋研究文选:1905-2005.北京:海洋出版社,2005:208-213.

[10]张廷玉,等撰.明史·郑和传[M].北京:中华书局,1974.

[11]《明仁宗实录》卷一上.国立北京大学图书馆旧藏.国立北平图书馆民国十九年五月重抄.

[12]柏杨.中国人史纲(下)[M].北京:同心出版社,2005.

[13]严从简著,余思黎点校.殊域周咨录·锁里古里[M].北京:中华书局,2000.

[14]顾起元撰,吴福林点校.客座赘语·宝船厂[C]//南京稀见文献丛刊.南京:南京出版社,2009:28.

[15]吴晗.十六世纪前之中国与南洋(节选)[C]//郑和下西洋研究文选:1905-2005.北京:海洋出版社,2005:8-19.

[16]http://blog.cntv.cn/8703837-316031.html.

[17]朱孟阳.细说明代十六朝[M].北京:京华出版社,2005.

[18]张廷玉等撰.明史·卷十六[M].北京:中华书局,1974.

[19]刘铭恕.郑和航海事迹之再探 [C]//郑和下西洋研究文选:1905-2005.北京:海洋出版社,2005:180-199.

[20]觉明.关于三保太监下西洋的几种资料 [C]//郑和下西洋研究文选:1905-2005.北京:海洋出版社,2005:151-162.

[21]刘赐贵.在新的历史起点上实现海洋事业新跨越.中国海洋报2011-6-7.第一版.