盲人摸象与相关市场界定

——假定垄断者测试及其执行方法的一个框架

黄 坤,张昕竹

(1.北方工业大学 规制与竞争研究中心,北京 100144;2.中国社会科学院 规制与竞争研究中心,北京 100732 3.江西财经大学 规制与竞争研究中心,江西 南昌 330013)

一、引 言

相关市场界定是反垄断政策的基石。除了适用“本身违法原则”的少数案件外,不管是滥用市场支配地位案件、垄断协议案件,还是经营者集中案件,在评估案件的反竞争效果之前,执法机构一般都需要界定相关市场。Baker[1]认为,纵观美国的反垄断诉讼历史,多数案例的解决最终要寻求于市场界定而不是其它重要的反垄断议题。市场界定在评估市场势力和判断企业的市场行为是否具有反竞争效果方面经常是极为关键的一步。为了配合《反垄断法》的实施,国务院反垄断委员会于2009年发布了《关于相关市场界定的指南》。目前,该指南仍存在很多问题,如忽略了价格歧视和“玻璃纸谬误”(Cellophane Fallacy)等问题。在备受关注的可口可乐拟并购汇源案和人人诉百度案①唐山市人人信息服务有限公司诉北京百度网讯科技有限公司滥用市场支配地位,这是中国第一个公开审理的反垄断诉讼案件。中,商务部和北京市第一中级人民法院只给出了相关市场的界定结果,而对界定过程则讳莫如深。这些均表明当前我国反垄断有关当局对相关市场界定的认识还有待于深化,也缺乏界定相关市场的经验和信心。

国内学者对相关市场界定的研究还停留在翻译整理国外文献的初级阶段,缺乏对相关市场界定的深入思考。随着反垄断经济学的发展和反垄断实践经验的积累,大多数方法都因暴露缺陷而被淘汰。目前,假定垄断者测试及其执行方法是各国反垄断当局界定相关市场的主流方法,相关文献可谓汗牛充栋。但迄今为止,国内外尚没有一篇全面的文献综述。本文从经济学视角全面系统地梳理了假定垄断者测试及执行方法,对有关各方快速准确地理解和运用这些方法,完善相关政策具有重要意义。

二、假定垄断者测试

假定垄断者测试 (Hypothetical Monopolist Test,HMT),是美国《横向并购指南》(1982年)提出来的一种抽象的、界定相关市场的分析范式,其核心思想是假设两家或多家企业并购后成为某个市场的垄断者,在其它条件不变的前提下,考察该 (追求利润最大化的)垄断者是否可以或将会以小幅的、显著的和非暂时的方式提高产品价格。如果答案是肯定的,假定垄断者所处的市场将构成相关市场;否则,拓展假定垄断者所控制的产品或地域范围,直到答案变为肯定为止。从理论上看,假定垄断者测试几乎是完美无缺的。但在实践中,它还存在诸多问题,主要体现在以下四个方面:

第一,HMT的可操作性。Stigler和Sherwin[2]认为,即使通过强制手段,当前的调查方法也无法获得HMT所需要的数据,所以它完全不具有可操作性。Werden[3]则认为HMT具有可操作性,因为HMT只是一种分析范式,在相关市场的界定过程中,没有必要严格按照HMT的每一步来进行,也没有必要获取全部的精确数据。事实上,所有的方法都具有可操作性,只不过界定结果的准确性依赖于所获取的数据质量。

第二,基准价格的选择。基准价格的理想选择是竞争性价格,但是现实中很难得到它,①如果可以获得竞争性价格,那么通过将它与当前价格进行对比,我们就可以判断某个市场参与者是否具有市场支配力,也就没有必要费尽周折首先界定相关市场,然后根据市场结构的变化来判断某个市场参与者是否具有市场支配力。比较现实的选择是当前价格。Schmalensee[4]认为,在当前价格水平已经接近或达到垄断水平时,以当前价格为基点,HMT会界定较宽的相关市场,从而使一些明显具有反竞争效应的反垄断案件逃过处罚,产生“玻璃纸谬误”。Werden[5]则指出,如果预计到未来价格会下降,那么基准价格应选择“可能的未来价格”。问题的关键在于,现实中如何判断当前价格在价格谱系 (从竞争性价格到垄断价格)中的具体位置,或者当前价格的未来走势。换句话说,争辩双方都没有解决基准价格的选择难题。

第三,HMT的含义。目前,世界各国基本上认同《横向并购指南》将HMT规定为持续1年的,5%—10%的价格上涨。学者争议的焦点是5%—10%是市场支配力的容忍度还是价格上涨的显著程度。Pitofsky[6]认为,5%是容忍度,也就是说即使产品价格已经从当前价格上涨到垄断价格,如果上涨幅度小于5%,那么也不认为该产品的假定垄断者具有市场支配力。Werden[7]则认为,5%是显著程度,也就是说在达到最优价格之前,只有产品价格的上涨幅度超过5%,才认为该产品的假定垄断者拥有市场支配力。其言外之意是,假如在价格上涨幅度小于5%时假定垄断者已经实现利润最大化,那么毫无疑问,此时假定垄断者已经拥有市场支配力。问题的关键在于,在具体操作中如何判断价格上涨5%时假定垄断者是否已经实现利润最大化。如果在5%—10%这个区间内,选择不同的价格上涨幅度将界定出不同的相关市场,又应该怎么办?目前这些问题仍没有得到有效解决。

第四,初始备选市场的选择。《横向并购指南》规定,HMT应以并购双方的某种或某些产品为分析起点。《关于相关市场界定的指南》规定,HMT应以反垄断执法机构所关注的产品为分析起点。问题的关键在于如何界定相关产品。以可口可乐拟并购汇源案为例,将相关产品界定为1.5升的瓶装可乐和利乐装汇源果汁等具体产品,还是碳酸饮料和果汁 (包括果汁饮料)等分类产品,抑或软饮料这一大类产品?赋予相关产品不同的内涵将很可能界定出不同的相关市场,因为产品内涵的大小在一定程度上决定了其需求价格弹性的大小。

总的来说,假定垄断者测试既不像Kaplow[8]说的那样一无是处,也不是完美无缺,但它是目前最好的相关市场界定范式。由于直接采用HMT界定相关市场需求的信息量较大,操作起来比较困难,所以现实中很少采用。目前,世界各国反垄断当局主要采用HMT的具体执行方法来界定相关市场,主要有以下两种思路:(1)通过考察涉案企业和假定垄断者之间的定价激励差异②并购前的企业在定价时不考虑替代品之间的负外部性,而假定垄断者则需要内化这种负外部性。从需求的角度看,替代品之间的负外部性是指提高一种产品的销量会降低其替代品的销量;从成本的角度看,它指提高一种产品销量需要付出一定的机会成本,即其替代品的利润损失。来界定相关市场,主要包括临界损失分析、转移率分析、临界弹性分析和机会成本法;(2)通过构建寡头竞争模型,直接评估假定垄断者控制价格的能力,主要包括剩余需求分析。

三、临界损失分析

Harris和Simons[9]首次提出了临界损失分析 (Cirtical Loss Analysis,CLA),其核心思想与HMT相同,实施步骤非常简单:(1)根据价格上涨前后假定垄断者维持利润不变或假定垄断者实现利润最大化的假设条件推算出临界损失;(2)通过估计需求函数或问卷调查等方法估算实际损失;(3)通过比较临界损失和实际损失的大小来界定相关市场。学者们对CLA的思想和实施步骤没有异议,争议的焦点主要体现在CLA的具体操作上。

1.损失的内涵和衡量指标

目前,有关临界损失分析的许多争论都是因为学者们对损失内涵的理解不同造成的。Kate和Niels[10]认为,“损失”主要有以下三种解释:(1)在同质产品情形下,一种产品价格上涨HMT时的损失;①由于市场产品是同质的,也就是说,市场上只有一种产品,所以不存在将所有产品同时提高相同幅度或不同幅度的情形。(2)在一组差异化产品情形下,一种产品价格上涨HMT时的损失;(3)在一组差异化产品情形下,所有产品价格上涨HMT时的损失。事实上还有一种解释,为可变价格上涨情形下的损失,即假定垄断者在追求利润最大化过程中针对不同产品所采取不同的涨价幅度。

如果备选市场上所有产品的毛利润率均相等,那么采用销量的变化率来度量损失比较合适。如果备选市场上所有产品的毛利润率并不完全相同,那么用销量的变化率来度量损失将可能出错,因为毛利润率不等的两种产品的同等销量对假定垄断者的意义是不同的。②如1单位毛利润率为90%的产品对假定垄断者的利润的贡献是1单位毛利润率为30%的产品对假定垄断者的利润的贡献的3倍。在这种情形下,Kate和Niels[10]建议用销售额的变化率来度量损失。在具体案例中,采用不同的指标来度量损失,可能会界定出不同的相关市场。因此,对损失的正确度量非常重要。目前学者们基本上都以销量变化率来度量损失。

2.如何估算临界损失

不管用销量的变化率还是用销售额的变化率来度量损失,临界损失的计算公式中总会出现毛利润率。因此,估算毛利润率成为测度临界损失的关键。

情景1:备选市场上只有一种产品。

当备选市场上只有一种产品,目前估算毛利润率主要有以下三种思路:

第一,用平均可变成本估算毛利润率。Danger和Frech[11]认为,如果在实践中用平均可变成本近似边际成本,反垄断当局将会界定出过宽的、主观性较强的相关市场。因为只要分析起点位于平均可变成本曲线最低点的右边,用平均可变成本近似边际成本将会高估毛利润率,从而低估临界损失。

第二,用估算成本函数估算毛利润率。O'Brien和Wickelgren[12]认为,估算毛利润率的理想方式是根据产出和要素价格估计成本函数。如果由于数据限制使成本函数无法被估算出来,可以用会计数据来估算毛利润率,但是要用最优价格决策等其它信息来矫正估算结果。

第三,用平均边际成本估算毛利润率。Coate和Williams[13]指出,如果临界损失分析的起点是竞争性均衡,并假设平均可变成本等于边际成本,此时会出现以下三种情况:(1)毛利润率为零的假设与现实中毛利润率为正的事实不符;(2)临界损失分析失效;(3)临界损失分析仅适用于特殊情形。③假定垄断者拥有L型成本结构的可能性,当一个产业在起点存在能力约束或将长期成本纳入定价体系时,会出现L型成本结构。为了拓展临界损失分析的适用范围,他们建议采用平均边际成本替代平均可变成本来估算毛利润率。虽然经过修正后的临界损失分析适用于更广的成本结构,但是这也增加了实际操作的难度。他们承认,在实践中很难估算出边际成本的弹性,也很难获得价格上涨后的平均可变成本。Einav和Levin[14]指出,估算毛利润率的难点在于估计边际成本,而估算边际成本是实证产业组织的一大难题,至今仍没有很好的解决方法。在具体案例中,一般可以从企业的财务报表中找到收入和成本数据,匡算涉案企业的毛利润率。

情景2:备选市场上有两种及两种以上产品。

如果备选市场上有多种产品,那么应该采用哪个毛利润率来计算临界损失?对于该问题,目前主要有以下两种思路:

第一,将多种产品的毛利润率按照某种方式加权,然后用加权后的毛利润率来计算临界损失,或者用某个代表性企业的毛利润率来计算临界损失。Katz和Shapiro[15]认为,由于大部分价格和成本等可用数据基本上都来自于并购双方,所以在实践中一般认为,并购双方的毛利润率在相应产业中是具有代表性的。因此,实践中一般将并购双方的价格和成本数据作为估算假定垄断者有关计算的基础。①Katz和Shapiro[15]在其著作的文后第30个注释中提醒,如果产业的实际价格或边际成本数据与并购双方的相应数据不同,那么应该用这两套数据来进行临界损失分析,看结果是否相同。如果并购双方的价格和成本数据也不相同,这是实践中很可能出现的,那么这种情况下如何估算临界损失,学者们没有给出答案。事实上,只有某行业中排名靠前的企业之间的并购重组才需要反垄断当局做出复杂的经济分析。此时,并购双方一般都拥有高于行业平均水平的毛利润率。因此,采用并购方的毛利润率代替行业毛利润率会低估临界损失 (在其它条件不变的前提下),从而界定出过宽的相关市场。

在单一价格上涨情景下,对比Daljord等[16]与Kate和Niels[10]的假设条件和推导过程,我们发现:(1)前者在推导过程中利用了Lerner方程,其结果依赖于Lerner方程,而后者只是一种算术过程,其结果不依赖于任何经济理论;(2)前者使用的转移率是销量概念,而后者使用的是销售额概念;(3)前者假设两种产品的毛利润率不同,后者假设n种产品具有相同的毛利润率。显然,前者的假设更符合实际。既然在不同的假设条件下可以推导出不同的临界损失公式,那么,在具体操作中应该采用哪种公式呢?黄坤[17]指出,当备选市场上有两种及以上产品时,现在所有的公式都是错误的,因为根据价格上涨前后假定垄断者的利润保持不变这一个约束条件无法求解出临界损失的显性表达式。

3.如何估算实际损失

目前,估算实际损失主要有以下三种思路:(1)通过估算需求系统获得需求自价格弹性,然后用价格上涨率乘以需求自价格弹性来估算实际损失;(2)如果无法估算需求系统,则通过问卷调查或查阅相关企业文档等方法直接估算实际损失;(3)O'Brien和Wickelgren[12]与Katz和Shapiro[15]指出,在一些并购案例⑥如The United States诉Mercy Health Services案、FTC诉Tenet Healthcare公司案等。中,通过调查问卷等方法直接估算的实际损失有时候与经济理论是相悖的,因为毛利润率较高的企业面临的需求弹性也往往较小,⑦Langenfeld和Li[18]与Danger和Frech[11]也意识到毛利润率与需求弹性之间的反比例关系,但是他们没有提出用这种关系来修正实际损失公式。较高的毛利润率并不意味着较宽的相关市场,因此,他们建议通过建立经济模型来估算实际损失。

在差异化产品市场上,由于假定垄断者拥有多种产品,当某种或所有产品价格上涨时,部分销量会发生内部转移,也就是说,同样的价格上涨幅度,假定垄断者的实际损失一般要小于单个企业的实际损失。⑧由于假定垄断者是当前和未来的某一种或一组产品的唯一生产者,而现实中每种产品均有多家企业生产,所以,不管是单产品企业还是多产品企业,在面对同一价格上涨幅度时,假定垄断者的实际损失总会小于单个企业的实际损失。因此,O'Brien和Wickelgren[12]与Katz和Shapiro[15]认为,在估算实际损失时还需要考虑备选市场上产品之间的需求交叉价格弹性。

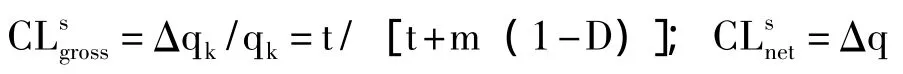

O'Brien和Wickelgren[12]假设:企业是利润最大化追求者;并购前,企业之间不存在共谋;需求曲线和边际成本曲线不存在尖点;在价格上涨区间内,边际成本不变;需求曲线为线性或不变弹性函数;市场上有A和B两种产品;所有产品同时上涨相同幅度。通过建立Bertrand模型,他们推导出单个企业的实际损失AL=t( ηown-ηcross),其中,ηcross为交叉价格弹性。他们进一步假设,在价格上涨前,所有生产产品A和B的企业均实现了利润最大化,且垄断者也实现了利润最大化。根据经济学理论,单个企业在利润最大化点上,Lerner方程①Lerner方程:m=1/ηown。成立。另外,他们假设所有生产产品A和B的企业均是对称的,即拥有相同的需求曲线和边际成本曲线,且起点的价格和销量也相同。这样,便可以将企业层级的实际损失加总为产品 (市场)层级的实际损失。将Lerner方程代入,并将单个企业的实际损失进行加总,得到统一价格上涨②统一价格上涨方式是指假定垄断者将备选市场上所有产品的价格同时提高相同的幅度。现实中,企业为了实现利润最大化既不会采用单一价格上涨方式,也不会采用统一价格上涨方式,而可能会根据每种产品的需求价格弹性不同,采取不同的价格上涨幅度,本文称之为可变价格上涨。由于在可变价格上涨方式下,假定垄断者的行为比较复杂,很难得出简单的计算公式,所以学者们通常只分析单一价格上涨和统一价格上涨情景下的假定垄断者测试及其执行方法。情景下的实际损失AL=t(1-D)/m,其中,D为产品A和B之间的转移率。由于假设备选市场上所有企业均是对称的,所以上述公式很容易推广到n种对称产品,只不过此时的转移率变为某种产品到其它n-1种产品的加总转移率。

Katz和Shapiro[15]假设:市场上存在多种产品;所有产品拥有相同的毛利润率;只提高一种产品Z的价格,其它产品的价格保持不变;需求系统为线性需求形式。通过构建一个差异化产品模型,他们推导出单一价格上涨情景下的实际损失AL=(1-D)t/m,其中,D为产品Z到其它产品的加总转移率。如果产品Z和其它产品O的毛利润率不同,那么上面的实际损失则变为AL=(1-λD)tηown,其中,λ=(pO-cO)/(pZ-cZ)。然后,进一步假设产品价格依次上涨相同的幅度,逐个判断某产品价格上涨HMT后假定垄断者是否是有利可图的。他们认为,如果当某种产品价格上涨HMT时,只要其它每种产品的加总转移率不会突然大幅度下降,那么,上述模型便可以推广到统一价格上涨情景。

对比O'Brien和Wickelgren[12]与Katz和Shapiro[15]的假设条件和推导过程,我们发现:

第一,虽然他们推导出的实际损失公式是完全相同的,但是他们赋予了转移率完全不同的内涵。前者的转移率是指其它产品价格提高后,这些产品的消费者转而购买目标产品的数量占目标产品销量的比重;后者的转移率是指目标产品的价格上涨后,目标产品的消费者转而购买备选市场上其它产品的数量占相应产品销量的比重的总和。

第二,在推导过程中,他们都利用了Lerner方程。与前者不同的是,后者并没有假设所有企业都是对称的,而是将企业毛利润率的倒数看做假定垄断者的需求弹性的上限。因为依据经济理论,在面对同一个价格上涨幅度时,单个企业面临的需求弹性要大于假定垄断者所面临的需求弹性。

与常用的实际损失公式相比,O'Brien和Wickelgren[12]与Katz和Shapiro[15]推导出的实际损失公式中包含了备选市场上产品之间的转移率。由于转移率一般大于零,所以在其它条件不变的前提下,采用他们的实际损失公式会界定较窄的相关市场。在差异化产品市场上,假定垄断者拥有多种产品,当某种或所有产品价格上涨时,部分销量的确会发生内部转移,所以在计算实际损失时,的确应该考虑消费者在产品之间的转移问题。但是,由于O'Brien和Wickelgren[12]与Katz和Shapiro[15]的实际损失公式在推导过程中使用了Lerner方程,这意味着该公式背后蕴含了一些较强的假设条件,而不单单是一个算术公式。因此,在使用过程中要非常小心。值得注意的是,在同质产品市场上,当所有产品的价格同时上涨某一幅度时,产品之间的转移率为零。

四、转移率分析

在批判临界损失分析的基础上,O'Brien和Wickelgren[12]与Katz和Shapiro[15]提出了执行HMT的新方法——转移率分析。实际上,该方法只是改变了临界损失分析中实际损失的估算方法,由从现实证据直接估算转到从特定经济模型中推导,但学者们对于新方法的争议仍旧颇多。

1.Lerner方程的成立条件和代表性

Scheffman和Simons[19]指出,Lerner方程并不是利润最大化假设的必然产物,而是利润最大化假设与暗含着较强假设的简单模型的共同产物。换句话说,O’Brien和 Wickelgren[12]、Katz和Shapiro[15]与Daljord等[16]所依据的Lerner方程并不总是成立的。如在需求函数或成本函数存在尖点时Lerner方程便不成立,在谈判定价的产业中Lerner方程也并不总是成立。另外,价格和毛利润率由机会成本、讨价能力、竞争程度和长期考虑等因素决定,简单的Lerner方程并不足以反映这些信息。

针对Scheffman和Simons[19]的质疑,Katz和Shapiro[20]反驳道:(1)尖点存在的概率较小,即使单个企业的需求曲线或成本曲线可能存在尖点,假定垄断者所面临的产业需求曲线也不存在尖点问题,所以尖点问题不会影响其在相关市场界定方面的结论;(2)Lerner方程成立的条件并不依赖于Bertrand模型,在谈判定价的产业中Lerner方程同样适用;(3)Lerner方程本身已经考虑了Scheffman和Simons[19]所列出的影响定价的因素。

2.转移率分析的适用范围和局限性

Daljord 等[16]认为,O'Brien 和 Wickelgren[12]与 Katz和 Shapiro[15]提出的转移率分析仅适用于同质产品市场,因为他们照搬的临界损失公式在差异化产品市场中并不成立。在一系列的假设条件下,Daljord等[16]推导出了在对称的差异化产品市场上,单一价格上涨情景下备选市场构成相关市场的判断条件 (D>AL)。该条件与 O'Brien和 Wickelgren[12]与 Katz和 Shapiro[15]得出的条件 (D>CL)完全不同,并且,Daljord等[16]推导出的判断条件仅适用于单一价格上涨情景。

Coate和 Simons[21]指出,Katz和 Shapiro[15-20]将单一产品价格上涨的情景推广到所有产品价格均上涨的情景时,暗含了市场保持率①市场保持率是指某种产品价格上涨后其销量转移到备选市场上其它产品的部分,在备选市场上的所有产品价格均上涨后,仍停留在备选市场上的比重。等于1的假设。而现实中,市场保持率可能会低于1,导致他们界定出的相关市场较窄。Farrell和Shapiro[22]承认,在需求函数的曲率充分大的情况下,Coate和Simons[21]指出的市场保持率问题在逻辑上是存在的。不过,在具体的案例中该问题是否显著则是一个实证问题。另外,Farrell和Shapiro[22]指出,在对称的线性需求系统下,市场保持率等于1,且在离散选择框架下,市场保持率很可能接近于1,因此,没有必要在转移率分析中引入市场保持率。

实际上,转移率分析是临界损失分析的一个变种,旨在解决在差异化产品市场上临界损失分析界定的结果与经济理论不符的问题。但为了使界定结果与经济理论保持一致,O'Brien和Wickelgren[12]在推导过程中施加了一些较强的假设条件,这使得其应用范围受到一定的限制。至于在某个案例中转移率分析是否适用,或者采用它界定的相关市场是否准确可靠则是一个实证问题。

3.临界损失分析和转移率分析的优劣之争

第一,两者无优劣之分。Coate和Williams[23]认为,临界损失分析在毛利润率较低的产业或同质产品市场上比较适合,而基于Bertrand模型的转移率分析则比较适用于差异化产品市场。同时,他们强调模型假设要与现实相吻合,否则模型得出的结论是不可靠的。

第二,临界损失分析优于转移率分析。Coate和Simons[21]认为,转移率分析只能适用于静态的差异化产品市场,而临界损失分析不仅可以用于同质产品市场、静态的差异化产品市场,还可以用于动态的差异化产品市场。Coate和Simons[24]认为,转移率分析有严重的缺陷:(1)该方法几乎可以确保较窄的相关市场;(2)该方法构建的是企业模型,而《横向并购指南》中的相关市场界定和临界损失分析关注的是市场结果,为了从企业结果推导得出市场结果,Farrell和Shapiro[22]还施加了很多可能缺乏实证基础的限制性假设。

第三,转移率分析优于临界损失分析。针对Coate和Simons[24]的批评,Farrell和Shapiro[22]反驳道:(1)他们的方法遵循清晰的经济学原理,并没有试图确保较窄的相关市场;(2)他们的方法有很好的实证基础,其构建的模型已充分考虑了多种重要的现实因素,但Coate和Simons[24]所建议的临界损失分析并没有考虑这些因素,因此缺乏实证基础。

实际上,这场关于临界损失分析和转移率分析孰优孰劣的争论的核心是如何估算实际损失,因为两者采用的是相同的临界损失公式。总的来说,这不是一场关于用事实或理论来估算实际损失的争论,而是一场如何结合事实和理论来理解市场和竞争的争论。换句话说,双方都承认估计实际损失需要用到经济理论和事实证据,但当这两者存在矛盾时,临界损失分析支持者认为事实证据胜于经济理论,而临界转移率支持者则认为经济理论胜于事实证据。在某个具体案例中,如果利润最大化假设得不到满足,那么经济理论的解释力显然较弱;反之,如果搜集到的事实证据不具有代表性,那么事实证据的解释力则相对较弱。因此,问题的关键不在于经济理论和事实证据的解释力孰优孰劣,而在于具体案例中哪一方与现实更加吻合。

五、临界弹性分析和剩余需求分析

临界弹性分析和剩余需求分析的共同点为都通过对比假定垄断者面临的临界弹性和实际弹性来执行假定垄断者测试;主要区别为前者采用的是马歇尔需求弹性概念,后者采用的是剩余需求弹性概念。

1.临界弹性分析

Johnson[25]提出了临界弹性分析,其核心思想与临界损失分析、转移率分析相同,只不过考察的指标不同。临界损失分析和转移率分析考察的指标分别为销量或销售额和转移率,而临界弹性分析考察的指标为需求价格弹性。Werden[7]、Baumann和Godek[26]采用不同的方法推导出线性和不变弹性需求函数形式下的临界弹性公式。①线性需求函数下,利润最大化和利润不变版本的临界弹性分别为:CE=1/(2t+m)和CE=1/(t+m);不变弹性需求函数下,利润最大化和利润不变版本的临界弹性分别为:CE=(1+t)/(t+m)和CE=ln(1+t/m)/ln(t+1)。Baumann和Godek[26]发现,在两种情景下,②两种情景指临界弹性分析的利润不变版本和利润最大化版本。线性需求函数形式下的临界弹性都小于不变弹性需求函数形式下的临界弹性,这意味着在其它条件相同的情况下,线性需求函数形式下的相关市场相对较宽。Werden[27]注意到,当价格上涨率t比较小或者毛利润率m比较大时,四种不同情景下③四种情景指临界弹性分析的利润不变版本下线性性需求函数和不变弹性需求函数、利润最大化版本下线性需求函数和不变弹性需求函数。的临界弹性值比较接近,这意味着此时四种情景下界定出的相关市场可能是相同的。由于临界弹性融合了价格上涨和相应的数量变化信息,而临界损失只包括数量变化信息,所以他认为,临界弹性分析要优于临界损失分析。同时他指出,当需求曲线存在尖点时,临界弹性分析可能会产生错误的结果。Langenfeld和Li[18]则认为,临界损失分析一般优于临界弹性分析,理由是:(1)计算临界弹性和临界损失所需的信息是相同的,而估算实际弹性比估算实际损失一般需要更多的信息,估计过程一般也较为复杂;(2)在需求曲线存在尖点时,临界弹性分析可能产生错误的结果,而临界损失分析则不受影响,因为其独立于需求函数形式。Werden[28]指出,当发生下列任何一种情形时,临界损失分析和临界弹性分析都可能得出错误的结论:(1)一种产品具有多种用途,并且多种用途之间的需求弹性差异较大;(2)边际成本随着产量变化而显著变化;(3)企业可以通过关闭部分生产能力显著降低固定成本。具体来说,在第一种情形下,既可能高估也可能低估假定垄断者的市场支配力,在后两种情形下一般会低估假定垄断者限制产量的动机。

两种版本④两种版本指的是利润最大化版本和利润不变版本。前者是指假定垄断者提价后将会实现利润最大化;后者是指假定垄断者提价前后利润保持不变。临界弹性分析、临界损失分析和转移率分析都分为利润最大化版本和利润不变版本。下的临界弹性公式都依赖于需求函数形式。在具体案例中,需求函数形式一般很难确定,这使得采用该方法界定相关市场面临着因选错需求函数形式而导致界定出较宽或较窄的相关市场的风险。相比而言,常用的利润不变版本的临界损失公式独立于需求函数形式,则没有这种风险。在估计实际弹性和实际损失时需要的信息和估计过程基本相同,因此,临界弹性分析并没有优势。

2.剩余需求分析

Scheffman和Spiller[29]首次采用剩余需求分析来界定相关地域市场,其步骤是:(1)选择若干个备选市场;(2)分别估计各个备选市场上的假定垄断者面临的剩余需求曲线;(3)根据估计出的剩余需求曲线计算剩余需求弹性。如果某个备选市场的剩余需求弹性低于临界值,⑤Scheffman和Spiller[29]给出了两个临界值:价格上涨率为5%和10%的临界弹性分别为10%和20%。那么该备选市场就构成相关市场。一般来说,剩余需求分析小于临界弹性分析。但是,由于临界弹性分析中的临界弹性公式不仅包括价格上涨率,还包括毛利润率,而剩余需求分析中的临界弹性是一个固定的数值,所以无法比较两种临界值的大小,也就无法判断哪种方法界定出的相关市场较宽或较窄。Froeb和Werden[30]认为,该方法不仅存在理论缺陷,而且缺乏可操作性。他们指出,剩余需求弹性通常是变化的,且其大小依赖于模型的行为假设。同时他们还指出,消费者行为的动态复杂性使得估计剩余需求曲线非常困难。即使可以估计出来,估计结果也可能是有偏的。

从理论上看,由于剩余需求分析考虑了竞争者的动态反应,与现实比较吻合,所以它比临界损失分析、转移率分析和临界弹性分析都更加合理。但是,由于它需要的信息量较大,在具体案例中很可能无法估计出剩余需求弹性,所以在现实中很难操作。

六、机会成本法

Farrell和Shapiro[31]提出了一种新的执行假定垄断者测试的方法——机会成本法。与临界损失分析、临界弹性分析和转移率分析从需求的角度评估并购前的企业与假定垄断者之间的定价激励差异不同,该方法从成本的角度评估该定价激励差异,其核心思想是,如果备选市场上假定垄断者销售某种产品的机会成本,通过成本—价格传导率使得其价格上涨的幅度大于给定的价格增长率 (一般为5%—10%),那么备选市场构成相关市场。

采用机会成本法来界定相关市场,只需要估计所关注产品的毛利润率、内部转移率和成本—价格传导率三个数据。Farrell和Shapiro[31]推导出产品1,2,……,n构成相关市场的条件:(1)在对称的情形下,充分条件为PTRn×RECn×m>s,必要条件为PTRn×RECn× (m+s)<s;(2)在非对称的情形下,充分条件为PTR1×[D12(p2-c2)+…+D1n(pn-cn)]>sp1。其中,PTRn、RECn和m分别为n种产品总的成本—价格传导率、从产品1到其它n-1种的内部转移率和毛利润率;PTR1为产品1的成本—价格传导率;D1n为从产品1到产品n的转移率;s为给定的价格上涨率。从上述条件可以看出,并购前的毛利润率和成本—价格传导率越大,相关市场越窄,而给定的价格上涨率越大,相关市场越宽。机会成本法的最大优点在于它基于一般的经济学逻辑,不依赖于具体的经济理论,对数据的要求也不高,所需的毛利润率和内部转移率也是其它方法所需要的。但是,成本—价格传导率一般较难获得。Farrell和Shapiro[31]建议,采用情景分析方法来解决成本—价格传导率未知的问题。

七、结 语

相关市场界定是反垄断政策的基石,几乎所有的反垄断案件都需要界定相关市场。本文系统梳理了假定垄断者测试及其执行方法等常用的相关市场界定方法,但目前常见的相关市场界定方法有十几种之多,那么在同一个案例中,应该选择哪种方法来界定相关市场?采用不同的方法会界定出不同的相关市场吗?它们之间又有何联系?这些都是当前急需解决的问题,也是未来的研究方向。

随着互联网的发展,平台型企业越来越多。它们是双多边市场上的典型企业,评估它们是否有反竞争行为需要有关各方在双多边市场的背景下界定相关市场。目前,常用的相关市场界定方法基本上都是基于典型市场逻辑提出来的,它们是否适用于双多边市场、创新市场和信息产品市场等非典型市场的反垄断案件中?如果不能直接照搬,在此情况下应该如何来界定相关市场呢?Evans和Noel[32]等学者已经尝试将临界损失分析拓展应用于双多边市场,并取得了初步成果,但仍有很多问题值得研究。另外,对于滥用市场支配地位案、垄断协议案和并购案中的相关市场界定方法是否通用的问题,学术界仍无定论。假定垄断者测试及其执行方法基本上都是针对横向并购案提出来的,它们是否适用于其它反垄断案件?如果不适用,那么在滥用市场支配地位案、垄断协议案和非横向并购案中应该如何界定相关市场?目前这些问题都没有得到有效解决,也是今后值得研究的方向。

[1] Baker,J.B.Market Definition:An Analytical Overview [J].Antitrust Law Journal,2007,74(1):129-173.

[2] Stigler,G.J.,Sherwin,R.A.The Extent of the Market[J].Journal of Law and Economics,1985,28(3):555-585.

[3] Werden,G.J.Market Delineation and the Justice Department's Merger Guidelines[J].Duke Law Journal,1983,(3):514-579.

[4] Schmalensee,R.Horizontal Merger Policy:Problems and Changes[J].Journal of Economic Perspectives,1987,(2):41-54.

[5] Werden,G.J.The History of Antitrust Market Delineation[J].Marquette Law Review,1993,76(1):123-215.

[6] Pitofsky,R.New Definitions of Relevant Market and the Assault on Antitrust[J].Columbia Law Review,1990,90(7):1805-1864.

[7] Werden,G.J.Four Suggestions on Market Delineation [J].Antitrust Bulletin,1992,37(1):107-121.

[8] Kaplow,L.Market Definition and the Merger Guidelines[J].Review of Industrial Organization,2011,39(1-2):107-125.

[9] Harris,B.C.,Simons,J.J.Focusing Market Definition:How Much Substitution Is Necessary?[J].Research in Law and Economics,1989,151(12):207-226.

[10] Kate,A.T.,Niels,G.The Relevant Market:A Concept still in Search of a Definition [J].Journal of Competition Law and Economics,2009,5(2):297-333.

[11] Danger,K.L.,Frech ,H.E.Critical Thinking about Critical Loss in Antitrust[J].Antitrust Bulletin,2001,46(2):339-355.

[12] O'Brien,D.,Wickelgren,A.L.A Critical Analysis of Critical Loss Analysis[J].Antitrust Law Journal,2003,71(1):161-184.

[13] Coate,M.B.,Williams,M.D.Generalized Critical Loss for Market Definition [J].Research in Law and Economics,2007,(22):41-58.

[14] Einav,L.,Levin,J.Empirical Industrial Organization:A Progress Report[J].Journal of Economic Perspectives,2010,24(2):145-162.

[15] Katz,M.,Shapiro,C.Critical Loss:Let's Tell the Whole Story[J].Antitrust,2003,17(2):49-56.

[16] Daljord,O.,Sorgard,L.,Thomassen,O.The SSNIP Test and Market Definition with the Aggregate Diversion Ratio:A Reply to Katz and Shapiro[J].Journal of Competition Law and Economics,2008,4(2):1-8.

[17] 黄坤.企业并购中的相关市场界定:理论与实证[D].北京:中国社会科学院博士学位论文,2011.

[18] Langenfeld,J.,Li,W.Critical Loss Analysis in Evaluating Mergers[J].Antitrust Bulletin,2001,46(2):299-337.

[19] Scheffman,D.T.,Simons,J.J.The State of Critical Loss Analysis:Let's Make Sure We Understand the Whole Story[J].Antitrust Source,2003,(11):1-9.

[20] Katz,M.L.,Shapiro,C.Further Thoughts on Critical Loss[J].Antitrust Source,2004,(3):1-9.

[21] Coate,M.B.,Simons,J.J.Models,Mathematics and Critical Loss[DB/OL].http://ssrn.com/abstract=1346067.2012-12-08.

[22] Farrell,J.,Shapiro,C.Upward Pricing Pressure and Critical Loss Analysis:Response [DB/OL].https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/Free/Shapiro-FarrellFEB10.pdf.

[23] Coate,M.B.,Williams,M.D.A Critical Commentary on the Critical Comments on Critical Loss[J].Antitrust Bulletin,2008,53(4):987-1025.

[24] Coate,M.B.,Simons,J.J.Critical Loss vs.Diversion Analysis:Clearing up the Confusion [J].The CPI Antitrust Chronicle,2009,12(1):1-15.

[25] Johnson,F.I.Market Definition under the Merger Guidelines:Critical Demand Elasticities[J].Research in Law and Economics,1989,(12):235-246.

[26] Baumann,M.G.,Godek,P.E.Could and Would Understand:Critical Elasticities and the Merger Guidelines [J].Antitrust Bulletin,1995,40(4):885-899.

[27] Werden,G.J.Demand Elasticities in Antitrust Analysis[J].Antitrust Law Journal,1998,66(2):363-414.

[28] Werden,G.J.Beyond Critical Loss:Tailoring Applications of the Hypothetical Monopolist Paradigm[DB/OL].http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=327281.2012-12-08.

[29] Scheffman,D.T.,Spiller,P.T.Geographic Market Definition under the U.S.Department of Justice Merger Guidelines[J].Journal of Law and Economics,1987,30(1):123-147.

[30] Froeb,L.M.,Werden,G.J.Residual Demand Estimation for Market Delineation:Complications and Limitations[J].Review of Industrial Organization,1991,6(1):33-48.

[31] Farrell,J.,Shapiro,C.Recapture,Pass-Through,and Market Definition [J].Antitrust Law Journal,2010,76(4):585-604.

[32] Evans,D.S.,Noel,M.D.The Analysis of Mergers that Involve Multisided Platform Businesses[J].Journal of Competition Law and Economics,2008,4(3):663-695.