溯因推理在约束论中的应用研究*

张旭红

(哈尔滨师范大学,哈尔滨 150025)

〇引进与诠释

溯因推理在约束论中的应用研究*

张旭红

(哈尔滨师范大学,哈尔滨 150025)

Van der Sandt的约束论通过将先设纳入到话语表征理论(DRT)的研究范围,部分地解决了DRT对先设消解的无效问题。然而,研究表明,约束论并未对先设与世界知识之间的相互作用做出合理的解释,因此,它也并未从根本上解决DRT对深层回指消解无效的问题。DRT及其现有衍生理论要想真正走出对深层回指消解无效的困境,关于世界知识的形式化问题无论如何都是无法回避的课题,因为它是解决自然语言意义问题的唯一出路。本文从“常规关系”的形式化研究入手,展开对“溯因推理”在约束论中的应用研究,旨在挖掘约束论对深层回指消解无效的成因。

约束论;先设;常规关系;话语表征理论;溯因推理

1 先设消解质疑

Van der Sandt(1989)在话语表征理论(DRT)框架下提出的先设形式化消解方案也称“约束论”(Binding Theory)。该理论主张,由于先设在本质上也是一种回指语,因此DRT对回指的形式消解方案也同样适用于先设消解(presupposition resolution)。由于约束论部分地解决了DRT对深层回指的消解失效问题,它也因此成为DRT重要的衍生理论之一。然而,我们的研究表明,尽管Van der Sandt成功地将DRT理论应用到对先设消解的研究,但DRT存在的致命问题在约束理论中依然存在,这个致命的问题就是:无论是话语表征理论还是约束论都未考虑世界知识对话语解读的影响。正如Beaver(1995:64-66)所说,约束理论只是扩展了DRT的研究范围,它并没有对先设与世界知识之间的相互作用做出合理的解释。下面我们以搭桥互参式回指①为例来说明我们的观点。

① If John buys a car, he checks the motor first.

从语感上判断,有定名词短语the motor与先于它出现的不定名词短语a car存在着某种不明自喻的回指关系。然而,说话者却并未将其明确地表达出来。此类回指现象是DRT无力消解的,因为DRT对回指的消解必须建立在明确的语言表达形式上。假如我们采用Van der Sandt约束论的处理方法,即,如果我们把the motor作为回指触发语来处理,那么问题是不是就迎刃而解了呢?例①中包含一个有定名词短语the motor,该名词短语是先设的触发语,它触发了一个存在先设信息:there is a motor,我们将此先设纳入到DRS中,得到如下DRS-框图表达式:

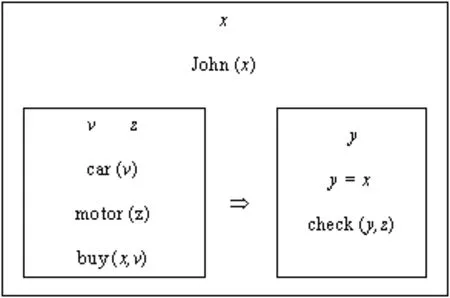

图1 例(1)DRSK1

从语感上来看,作为一个话语的整体,例(1)本身并不能先设a motor的存在,因为这个先设被先行锚点②a car吸收了。对此,约束论的处理办法是将先设语There exists a motor纳入到DRS中来。按照约束论规定,投射算子“ ∂”可以把变元“y”投射到条件从句-DRS中的话语所指变元“x”,得到等同条件式“y= x”(即He回指John)。但由于此句的先设信息there is a motor不是在内嵌语境中被触发的,即条件从句If John buys a car中不存在有关motor的语言表达式,我们无法把话语所指变元“z”投射到话语所指变元“v”。换言之,我们无法得到等同条件式“z = v”。由此,我们只能得到例(1)如下 DRS-框图表达式:

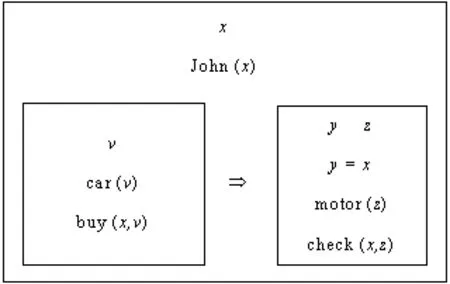

图2 例(1)DRSK2

按照纳入规则:约束优先于纳入,整体纳入优先于中间纳入,中间纳入优先于局部纳入。我们首先采取整体纳入操作,即将主句-DRS中的话语所指变元(“z”),和制约条件(“motor(z)”)移入到主-DRS中,得到如下DRS-框图表达式:

图3 例(1)DRSK3

DRSK3的意思为:There is a motor and if John buys a car, he checks the motor first.(有个发动机,如果John买车,他首先要检查那个发动机)。显然,这与例句“如果John买车,他首先要检查车上的发动机”所表达的意思并不完全相同。事实上,这种纳入未能将回指语的先行锚点(a car)转换成真正需要的先行语(The motor is an automotive part of the car John have bought. 即,John 所买的那辆车上的发动机)。那么中间纳入和局部纳入是否可行呢?如果采用中间纳入,我们需要把先设信息移入到条件从句-DRS中,将主句-DRS的话语所指变元(“z”),和制约条件(“motor(z)”)移入到条件从句-DRS中,我们可以得到如下DRS-框图表达式:

图4 例(1)DRSK4

DRSK4的意思为:If John buys a car and there is a motor, he checks the motor first.(如果John买车而且还有个发动机,他首先要检查那个发动机。)这还是与例句“如果John买车,他首先要检查车上的发动机”所表达的意思有差距。因此,中间纳入同样不能将回指语的先行锚点(a car)转换成真正的先行语。最后我们再来看看局部纳入是否可行。局部纳入操作时,先设信息保留在其被触发的起始的DRS-框图所表达中(即主句-DRS中)。通过局部纳入操作,我们可以得到如下DRS-框图表达式:

图5 例(1)DRSK5

DRSK5意思为:If John buys a car,there is a motor and he checks the motor first.(如果John买车,那么就会有一个发动机而且他首先要检查那个发动机)这种纳入仍然不能表达出:“John首先检查的发动机是他所买的那辆车上的组件”。

上述分析表明,约束论的3种先设纳入均未能刻画出人们的直觉:即当我们提及a car时,实际上同时就特许了the motor以及the motor is an automotive part of the car which John buys的使用。因此,我们认为,对例①的正确处理,需要人们头脑中的世界知识(或称常识知识)的参与。对于例①来说,这个常识知识就是:Cars have motors.我们认为,Cars have motors在受话者头脑中发挥着搭桥推理的作用:它桥接了回指语the motor与其回指先行锚点a car之间的回指关系。

针对例①的分析表明,单纯借助语义先设信息的纳入并不能对类似搭桥互参式深层回指现象做出合理的解释。Van der Sandt实际上已经意识到世界知识对先设投射的影响作用(Van der Sandt 1992:375),但问题是,他并没有对世界知识究竟如何影响先设投射理论做出任何形式化的解释。他选择的语义先设研究视角本身就决定了约束论的局限性,因为从这一角度研究先设,语言本身是自足的、语境独立的。我们认为,DRT及其现有衍生理论要想真正走出对深层回指消解无效的困境,关于世界知识的形式化问题无论如何都是无法回避的课题,因为它是解决自然语言意义问题的唯一出路。本文将从常规关系的形式化研究入手,展开对“溯因推理”在约束论中的应用研究,旨在挖掘DRT对深层回指消解无效的成因。

2 溯因推理在约束论中的应用

在交际中,人们总是有意无意地遵守省力原则,利用尽可能少的语言手段表达尽可能多的交际内容,以达到“以少寓多”,“以简驭繁”的交际效果。就省力而言,说话者与受话者是一对矛盾体,一方的省力意味着另一方的费力。根据姜望琪(2005)的研究,Martinet 在其语言经济原则中,将前者称为“省力原则”,后者称为“交际需要”(Requirements of Communication)。由于本研究属于说话者视角的形式化回指研究,因此我们关注的正是这个“交际需要”问题。

2.1 交际需要与常规关系

根据Clark(1975)的研究,在交际过程中,交际双方实际上是在履行一种契约,即所谓的“新旧信息契约”。就受话者而言,他知道说话方希望他使用相关的知识和心智手段来计算出发话者的意图先行语(intended antecedent)。因此,寻找意图先行语便是问题求解的过程。这个问题求解过程需要两个步骤完成:1)求证已知信息提供的先行语;2)求证新信息的意图先行语。简而言之,说话人说出来的话语仅仅为受话者解决问题提供部分语言线索,而对于其它线索,例如,说话人头脑中的关于世界的一般知识、信念等线索则需要受话者在话语语境、百科知识语境以及物质语境中去寻找求证。举例来说,当受话人试图理解一个有定名词短语充当的回指语时,他会理所当然地认为这是个旧信息,并开始在记忆中搜寻相匹配的直接先行语或者先行触发语(trigger),如果没有找到确定的、相匹配的先行语,他最可能做的就是进行搭桥推理。请看下面例句:

② I walked into the room. The chandeliers sparkled brightly.(Clark,1975:171)

例②中,有定名词短语the chandeliers触发一个先行信息there are chandeliers. 尽管如此,受话者仍然无法在话语中找到与之直接匹配的先行语,因此他不得不通过先行触发语the room来“求证”先行信息。

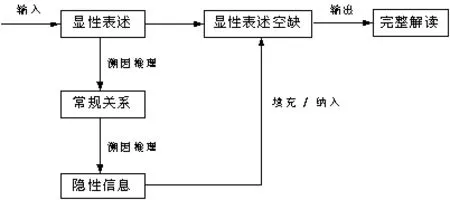

本研究正是要弄清楚受话者是如何进行回指“求证”的。根据Sanford & Garrod(1981)的研究,在交际中,听话者会对话语输入的内容建立一个心理模型,在该心理模型中存在着与所指对象对应的空缺(slot),而语言理解就是语言输入与知识库互动的过程。问题的关键是,回指消解过程中,这种“互动”在受话者心智中是如何进行的。根据Levinson(1987)的数量原则对受话人准则的规定(“受话人要把说话人所作的陈述看成是与他知识一致的最强的陈述”),我们假设:在动态言语交际过程中,被说话者“经济”、“省力”了的语言隐性信息(主要包括先设信息和常规关系信息)是通过显性的语言表达式表述的。这些显性的语言表达式在受话者的心智中表征为相应的需要解读填充的知识空缺。再根据信息原则对说话人准则的规定(“受话人通过寻找最具体解释的方法,如假定指称对象或事件之间存在常规关系来充实说话人陈述的信息内容”),我们假定:成功的交际中,受话者之所以能自动、正确地进行“完形填空”,说明他的头脑中具备足够的对这些知识空缺进行认知推理的关于常规关系③(stereotypical relation)的知识,否则,交际将无法成功进行。借鉴徐盛桓(1997)的研究,我们对受话者的“交际需要”的心理过程描写如图6。

我们认为,在交际中,受话者回指消解的认知过程本质上是寻找缺省成分(显性表述空缺)的心理表征的过程。这一心理表征的构建过程通过溯因推理实现,而溯因推理又建立在常规关系基础之上。溯因推理是一个以隐含的常规关系或规约性的共识为基础的逻辑演推过程。换言之,常规关系的具体内容通过溯因推理的方式填补到语义空缺中去。由此可见,常规关系和溯因推理在受话者回指消解的认知过程中起着不可替代的作用。它们是联结语言输入与输出的纽带,是任何动态意义理论都无法回避的课题,因为它们是解决自然语言意义问题的唯一出路。

图6 受话者的“交际需要”示意图

那么何谓“常规关系”④呢?对常规关系的系统研究最早出现于徐盛桓于1993年发表的《常规关系》一文中。此后,徐盛桓(1997,2002,2003)又从含意推导及本源的角度,对常规关系进行了深入的探讨。所谓“常规”即社会共识的意识,或称“集体意识”。请看下面的例句:

③ John turned the key and the safe opened. →John turned the key and the lock of the safe opened.

在例③中,名词key的概念通常会与lock的概念处于“共轭关系”。上面例句中所出现的共轭关系代表着两种不同的常规范型(stereotype)。所谓“常规范型”就是“常规关系”在认知推理过程中被提炼为隐性表述的具体内容。这种集体意识带来的话语含义成为后续话语理解的潜在语境。常规关系知识因此可以填补语句的字面表达与其预期的完整解读之间的语义空缺。本质上,常规关系是一种以建立关系为表现形式的、关于常规范型的百科知识。就回指消解而言,它是受话者填补显性表述空缺的心理加工过程中所不可或缺的世界知识。

2.2 先设与溯因推理对显性信息空缺的补足

作为动态意义理论,约束论和话语表征理论对回指的消解均采用逻辑途径。徐盛桓(1993)指出,通过逻辑途径从话语里寻找常规关系要考虑3方面的要素:先设、蕴涵、推理。逻辑途径不仅仅要通过语句的先设⑤来刻画常规关系,同时还要考虑到推断因素对常规关系的刻画。然而,无论是话语表征理论还是约束论都忽略了推理在常规关系推导中的无可替代的作用。尽管约束论强调先设在话语显性表述空缺的补足过程中的必要性,但它同时却忽略对其是否具有充分性的问题的考虑。例如,当有人说:

④ John bought a new house but he dislikes the sitting room.

这句话为真的前提条件是there exists a sitting room.没有这个先设条件,此句的真值是无从考虑的。那么是不是有这个先设信息作为前提条件就可以判断此句的真值了呢?答案是否定的。否定的原因是,对于受话者来说,仅仅能推断出there exists a sitting room是不够的,因为前面语段John bought a new house提及的是买新房子的事件,但却并未直接提及起居室,因此,a new house与a sitting room构成的常规关系(即The new house John bought has a sitting room)需要受话者进行逻辑推理才能够推断出来。事实上,正是由于约束论对推理考虑的欠缺,才导致其对此类深层回指消解的无效。

那么先设与推理在回指消解过程中是如何起作用的呢?由于先设是词语之间或者语句之间的单向逻辑语义关系,其单向性受到词语之间和语句之间的关系的影响。先设的推导完全取决于显性语言表达式。从这个意义上说,先设实质上在语句(sentence)层面发挥作用。当受话者无法根据显性话语信息直接建构心理表征时,会启用推理。推理实质上是一个句子所表达命题的语用前提。它在话语(utterance)层面上发挥作用。推理的作用是帮助受话者解读话语的隐性信息,推测出发话者的意图。那么,话语解读过程中,受话者启用的是哪一种类型的推理呢?

在溯因推理提出之前,主要有两种推理方法:自然演绎推理和归纳演绎推理。这两种推理方法在传统逻辑语义学中得到广泛的应用。但由于上述推理不能导致新知识的产生,因此成为传统形式化语言研究无法处理语用意义的症结所在。上个世纪50年代由Pierce首次提出的溯因逻辑(abductive logic)打破传统形式语义学的尴尬局面,为语用的形式化提供了可能方法论。我们认为,目前探讨说话人最小语言形式方案和受话人最大内容解释之间的规律的最为有效的逻辑推理方法便是溯因推理。所谓溯因推理就是从已知的某个结果或者观察出发,试图求证出该结果或观察的最佳解释。溯因推理是用演绎推理的模式生成一个对所观察到的事实进行解释的假设。言语交际中,由于溯因推理所依赖的常规期待或缺省知识会因新信息的介入而被推翻,因而具有非单调逻辑的特点。可以说,没有溯因推理的桥接,话语便无法完成对世界的指称功能。

2.3 溯因推理的形式化

Josephson提出的溯因推理公式(即,[D (H→D)]→H)和 Hobbs(1987)的关于规约涵义信息的推导方案(即,(P R)→ Q),提出如下推导公式:(PDSD)→IR(转引自熊学亮 2007:79)。公式中,下标“D”(英文 Data 的首字母)表示回指语出现的显性语言表达式(或称可观察的语料);“PD”(presuppositional reasoning of the Data 的缩略形式)表示该语言表达式的语义先设推理;“SD”(stereotypical relation implied by the Date的缩略形式)表示该语言表达式蕴含的常规关系;“IR”(the implicature required的缩略形式)表示出现在显性语言表达式的蕴涵信息,该信息即回指消解所需的常规关系信息。该构造公式可以解释为:假定一个含有回指语的显性语言表达式的语义先设为 PD,且 SD是 PD的最佳常规范式,那么 IR就不言而喻了。

那么在溯因推理过程中,什么样的常规关系假设(SD)是受话者进行溯因推理的最佳候选?以例(1)为例,我们知道,对于motor的常规假设不仅仅包括a car has a motor / a motor is an automotive part of a car,但为什么偏偏这个假设会被选为此处的推理依据呢?Sanford & Garrod(1981:151)主张,指称确认过程是一个迅速而又自动的过程,听话者一般无需在整个知识框架中做出搭桥式推理。由于人类工作记忆是有限的,在理解话语时,只有那些被焦点化或主题化的一小部分心智表征才容易可及(accessible)。被激活的常规关系假设是处于焦点之中的常规关系。处于焦点中的常规关系假设会自动制约受话者的溯因推导过程,把其他常规关系假设推到可及度小的边缘位置。表征焦点分为两类:显性焦点和隐性焦点。显性焦点指在文本或话语中明示的信息内容,隐性焦点指在文本中隐含的信息。显性焦点由话语表征组成;隐性焦点的结构要复杂些,它与相关的信息共同建构起由诸多话语显性表示空缺成分组成的知识表征结构。

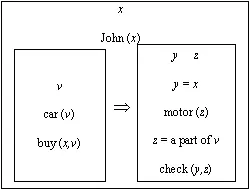

为了更明确地阐述我们的观点,我们再回顾一下例①的分析。由于约束论无法对先设与世界知识之间的相互作用做出合理的解释,因此导致对例①的无效消解。具体来说,如果我们能够将the motor is an automotive part of the car which John buys这样的会话涵义信息纳入到话语的DRS-框图表达式中来,例①的先设触发语the motor便可以得到合理的消解。接下来我们将溯因推理方案应用到例①的先设消解中。根据溯因推导公式:(PDSD)→IR,话语显性表达the motor的先设 PD= there is a motor. 但事实上,the motor不仅先设 PD,而且还蕴涵着规约信息 IR=the motor is the automotive part of the car John buys. 这个蕴涵信息可以从常规关系 SD= a motor is an automotive part of a car 推理出来。将 IR作为一个制约条件纳入到DRS中,我们得到如下DRS-框图表达式:

图7 例①DRSK6

有了制约等件条件“a part of (z, v)”, 投射算子“ ∂”把变元“z”(话语所指motor)映射到条件句-DRS中话语所指变元“v”(话语所指car which John buys),得到一个等同条件函数关系式:“z = (a part of ) v”。我们得到如下DRS-框图表达式:

图8 例①DRSK7

DRSK7表达的意义为:if john buys a car, there is a motor in the car and he checks it first.简言之,if John buys a car, he checks its motor first. 这符合我们对例(1)的语感,回指消解有效⑥。

3 结束语

本文的研究工作是对深层回指的形式化消解问题的一次全新的探索。众所周知,语用因素在语义模型中的处理始终是最棘手的语言研究课题之一。语用能否形式化一直是具有争议性的问题。我们提出将溯因推理引入到约束论,以弥补其对回指消解无效的不足,希望在进一步的实践中能对深层回指现象提供有效的解释。

注释

①根据 Huang(2000)的研究,搭桥互参回指是指甲事物与乙事物不相类似,但又不可分离的一种关系。利用这种关系,借乙事物的名称来代替甲事物。受话人要想为此类回指语赋予一个所指对象就不得不进行搭桥推理。此类回指属于无明示先行语回指,即深层回指——目前DRT 语言模型无法消解的回指类型。

②这里,不定名词短语a car中的名词car起着先行触发机制的作用。由先行触发词构成的名词短语称为先行锚点(anchor)。

③这里,我们借鉴了徐盛桓的基于心理模型的常规推理。

④关系最初由 Levinson (1987)提出。但其本人并未对常规关系做系统的定义和阐释。

⑤广义的蕴涵包括先设,先设是一种特殊的蕴涵。根据蕴涵与先设的这种关系特点,我们认为约束论对深层回指消解失效的问题是其对推理考虑的欠缺造成的。

⑥DRSK7采用的是局部纳入,事实上,引入IR后,3种纳入着陆点均可以对先设触发语the motor进行消解处理。限于篇幅,有关纳入规则不在本研究范围内。

姜望琪. Zipf 与省力原则[J].同济大学学报, 2005(2).

文卫平 方立等. 动态意义理论[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2008.

熊学亮. 语言使用中的推理 [M]. 上海:上海外语教育出版社, 2007.

徐盛桓. 常规关系与语句解读研究——语用推理形式化的初步探索[J].现代外语, 2003(4).

徐盛桓. 常规关系与认知化——再论常规关系[J].外国语, 2002(1).

徐盛桓.含意本体论论纲[J]. 外语与外语教学, 1997(1).

徐盛桓. 论“常规关系”——新格赖斯会话含意理论系列研究之六[J]. 外国语, 1993(6).

Beaver, D. I.PresuppositionandAssertioninDynamicSemantics[M]. Cambridge Stanford: CSLI Publications, 2001.

Clark, H. H. Bridging[A]. In R. C. Schank & B. L. Nash-Webber(eds.).TheoreticalIssuesinNaturalLanguageProcessing[C]. New York: Association for Computing Machinery, 1975.

Hobbs, J. R. Implicature and Definite Reference[R]. Stanford: Report No.CSLI, 1987.

Huang, Y.Anaphora:ACross-LinguisticStudy[M]. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Levinson, S. C. Pragmatics and the Grammar of Anaphora[J].Journaloflinguistics, 1987 (23).

Sanford, A. & S. Garrod.UnderstandingWrittenLanguage:ExplorationinComprehensionbeyondtheSentence[M]. Chichester: John Wiley, 1981.

Van der Sandt, R. Presupposition and Discourse Structure[A]. In R. Bartschetal. (eds.).SemanticsandContextualExpression[C]. Dordrecht: Foris, 1989.

Van der Sandt, R. Presupposition Projection as Anaphora Resolution[J].JournalofSemantics, 1992 (9).

【责任编辑孙 颖】

AnApplicationofAbductiveReasoningtotheBindingTheory

Zhang Xu-hong

(Harbin Normal University, Harbin 150025, China)

By introducing presupposition into DRT, Van der Sandt proposed the Binding Theory as an extension of DRT, which has solved the problem with invalid presupposition resolution encountered by DRT. However, my research shows that it fails to fundamentally solve the problem of invalid deep anaphora resolution in DRT as it has not yet provided a reasonable explanation about interaction between presupposition and the world knowledge. This paper advocates that the only way out of current embarrassing situation for DRT and its existing derivative theories is to figure out a formal way of depicting world knowledge in the process of discourse interpretation. Aiming at disclosing failures of deep anaphora resolution,the paper sets about exploring an application of abductive reasoning to the Binding Theory.

Binding Theory; presupposition; stereotypical relation; DRT; abductive reasoning

H030

A

1000-0100(2013)03-0042-6

2012-06-30

*本文系国家社科基金项目“深层回指的语篇表述理论消解失效问题及其解决研究”(11BYY113)的阶段性成果。

编者按:本期刊发4篇文章:张旭红关注溯因推理在约束论中的应用,蔡晖引进与诠释俄罗斯著名语言学家巴杜切娃有关俄语覆盖类动词有规律的多义聚合体理论,赵凌珺、卢植考察基于认知构式语法的构式项压制现象的研究情况;胡璇与前面几位学者不同,她集中分析认知语用学引进我国20年来的情况。

——以《红楼梦》译本为例