论认知隐喻学:两个“意义”的区分

熊学军

(仲恺农业工程学院,广州 510225;上海外国语大学,上海 200083)

论认知隐喻学:两个“意义”的区分

熊学军

(仲恺农业工程学院,广州 510225;上海外国语大学,上海 200083)

文章根据语言与思维的关系理清认知隐喻学的意义观,提出将隐喻概念及其意义与隐喻话语及其意义区分开来、给出定义及讨论,从而把握认知隐喻学意义观的得失处,明确借鉴该理论的深层含义。

意义;隐喻概念;隐喻话语

认知隐喻学的基本假设是思维(或心智)决定语言,隐喻建构了人的概念系统和日常行为,其本质是关于理解的理论,主要解释人类理解的认知机制。该学说应包含两个部分:意义理论和理解意义的解释机制。本文只讨论前者。从历史的角度看,语言哲学家们在讨论意义问题时都会提出比较清晰的意义概念(姑且不论其定义是否有不足)。比如,弗雷格认为每一个表达式都有涵义和指称,表达式的涵义就是表达式的意义,即表达式对其所指的表达方式(the mode of representation),它是有认知内容的,也就是其后的数理逻辑学家和分析哲学家所谓的命题;表达式的指称是其所指对象(洪汉鼎 2010)。这正是认知隐喻学所极力批判的意义观。因此,考察认知隐喻学的意义理论的首要基本问题是:在认知隐喻学中,何为意义?本文不揣冒昧,提出作者的观点,就教于方家。

1 问题的界定

我们先讨论Lakoff 和 Johnson对语言和思维关系的立场,再论其对意义的认识。

认知隐喻学认为概念管辖思维和行为,它们建构了人所感知的东西、人与环境和他人互动的方式,人的交际也基于管辖思维和行为的概念系统(Lakoff & Johnson 1980,下称L & J或著者)。语言表达是概念的实例(instance L & J 1980),语言是理解之普遍规则所出的数据(data L & J 1980:116);要看出概念系统的如上所是,一个重要的方式是“看语言”(by looking at language),是故,语言在认知隐喻学中处在屈从于人的思维的地位,或者说,认知隐喻学的核心是思维,而不是语言,其所论的隐喻是思维的一种方式,而不是语言现象。

在上述立场之下,Johnson对“meaning”的解释是:“非客观主义的意义理论是理解的语义学”(a non-objectivist theory of meaning is a semantics of understanding. Johnson 1987:175);“意义理论即是人如何理解事物的理论,不论事物为何。”(A theory of meaning is a theory of how we understand things, whatever those things might be. Johnson 1987:176)。Johnson直接将意义理论与理解关联起来,是理解而不是意义成了先行的概念。

Lakoff对意义的集中描述是:意义不是事物;它包括对我们有意义的东西。任何事物自身并无意义。有意义(meaningfulness)源自存在于某种环境中的运作经验。基本层概念于我们有意义(meaningful),因为它们是用我们根据部分-整体的结构感知事物的整体形状的方式以及我们用身体与事物打交道的方式来描写的。意象图式于我们有意义,因为它们建构了我们的感知和身体运动,尽管是以不太具体的方式。自然的隐喻概念是有意义的,因为它们基于(a)直接有意义的概念(b)经验中的相关性。上下义的概念是有意义的,因为它们扎根于基本层概念,又在诸如运作和目的这样的事物的基础上被扩展(Lakoff 1987:292)。这段文字的小标题是“meaning”,它提供的信息包括具有的意义(meaningfulness)来自经验,哪些是有意义的(meaningful)以及为何它们是有意义的。何为meaningful和meaningfulness?从构词法看,meaningful和meaningfulness的词根是meaning;从语言哲学看,“意义”(meaning)是语言哲学中的最基本问题之一,而这段引文除了说“意义不是事物”之外,我们不知它到底是什么。

我们接着尝试从Lakoff对“真”的定义中寻找蛛丝马迹:“若一个句子为真,其真取决于该句的意谓及该句如何被理解;真取决于有意义”(If a sentence is true, it is true by virtue of what it means and how it is understood. Truth depends on meaningfulness. Lakoff 1987:294,另参见L & J 1980, Johnson 1987, L & J 1999)。因此,意义之于真是一个核心的、基本的概念;同时,真又绕回到meaningfulness. 他又说,“真与理解有关”(Truth is relative to understanding. Lakoff 1987:294;L & J 1980:193)。“真”并没有暗示何为“意义”,反倒提醒我们要理解Lakoff所说的“真”还得弄明白什么是meaningfulness和understanding.

既然认为“意义是核心问题” (Lakoff 1987:266),则应明晰地说:“意义是……”,而不是闪烁其词地说“意义不是(Meaning is not)……”;“意义涉及(Meaning involves) ……”;“意义取决于(Meaning depends on)……”,诸如此类的表述在二人的著作中并不鲜见。为保证意义的确定性,意义的定义不应涉及太多变量,如著者所说的理解、情境、目的和背景等,这些变量似乎更是影响意义理解的变量。若作者一定坚持诸如此类的表述,又坚持意义是其核心问题,则存在的可能是:著者也不清楚意义到底是什么。

从二人对意义的认识看,问题的焦点似乎在“理解”。姑且不论二人对“理解”的定义,我们问:“理解”的对象是什么?“理解”如何显示自身?关于前一问,Johnson(1987)的回答是:意象图式及其隐喻延伸;关于后一问,恐怕脱离不了人对语言的和非语言的符号的使用。唯有通过语言,人类才能理解世界和人类自身,因为理解是我们拥有世界的方式(Johnson 1987),而能被理解的存在就是语言(伽达默尔 2007)。

按照认知隐喻学的规定,理解的内容至少要包括思维和对这种思维的表述两个部分。思维是心智过程,它不能显示自身,它所承载的思想(意义)要借助别的形式方能实现。思维的表述显示思维。思维所表述的内容就是意义。所以,在界定理解之前,必须澄清意义的定义。前述表明,认知隐喻学中思维决定语言,忽视语言自身亦为一在者这一事实导致语言与思维的关系在该学说中错位以及二者之间界限的模糊,进一步导致清晰的意义定义在该学说中并未出场。给出比较清晰的意义界定正是本文的目的。

2 问题的解决

2.1 相关背景

Lakoff在其《当代隐喻理论》一文中对隐喻和隐喻表达做了如下区分:隐喻是概念系统中的跨域映射,隐喻表达是语言表达(语词、词组或句子),即这种跨域映射的外显形式(Lakoff 1992:2)。这样的区分并未涉及意义。

Johnson(1987)指出,存在通过身体经验和顺序的形象化过程而来的意义,即与客观主义之命题意义相对的非命题的意义。认知隐喻学(或认知语义学)所谓的意义即非命题的意义,也就是意象图式的意义;而意象图式是人类涉身经验的抽象形式,具体表征为丰富的意象、感知和事件。在他看来,意象图式的意义是命题意义的基础,因此是比命题意义更本体的东西。语言性意义(linguistic meaning)被他置于广义的意义(即非命题的意义)之内,称其为一个特例(Johnson 1987)。

意象图式属于思维层面,是抽象的,具有内隐性,它是非命题的(指其所包含的类推逻辑)、前概念的,语言使其成为外显的可把捉的对象,因此意象图式的意义(思维层面)和对该意义的表述(对思维的表达层面即语言)是两个范畴的概念:前者属于心智范畴,用概念表征(在认知隐喻学中用大写字母或简图表示),后者属于语言范畴,用语言的和非语言的符号表征(在认知隐喻学中用小写字母表示)。

既然思维和思维的表述是两个东西,同时若意象图式的表述用的是命题的语言(Johnson 1987),且我们接受著者“概念系统是隐喻”的观点(L & J 1980)和“抽象概念多半是隐喻”的观点(L & J 1999),则必须区分两个与思维和思维的表达对应的概念:隐喻概念和隐喻话语,接着再区分隐喻概念的意义和隐喻话语的意义,从而明确认知隐喻学中的意义界定。

2.2 定义和区分两组概念

2.21 隐喻概念和隐喻话语

隐喻概念是著者所指的意象图式结构以及基本层概念。隐喻概念以人类普遍的涉身经验和同一文化共同体内的历史传承为基础,具有共有性、内在系统性和连贯性,不受当下话语语境和语言表达规则(语法规则和话语规则)的影响。

隐喻话语是言者根据语境和目的、运用相关隐喻概念所做的陈述。隐喻话语具有差异性,受制于当下话语语境和语言表达规则。

二者之间的关系是:隐喻概念不能表述自身,只能通过隐喻话语显示,隐喻话语显示隐喻概念。

2.22 隐喻概念的意义和隐喻话语的意义

隐喻概念的意义就是意象图式结构和基本层概念的内容,包括这类意象图式结构和基本层概念的属性和相互之间的关系。

隐喻话语的意义是在语言文化共同体内,言者用语言的或非语言的符号将隐喻概念在一定的情境下按照某种特定的目的所做出的行事行为以及对世界或他人行事行为所做的陈述。

二者之间的联系与区别是:隐喻概念的意义显示在隐喻话语的意义中。

2.3 进一步的论证

2.31 概念区分的理据

认知隐喻学中最著名的隐喻概念是ARGUMENT IS WAR。L & J认为该隐喻概念在日常语言中有各种不同的表达式(隐喻话语):

Your claims are indefensible.

He attacked every weak point in my argument.

I demolished his argument.

I’ve never won an argument with him.

You disagree? Okay, shoot!

If you use that strategy, he’ll wipe you out.

He shot down all of my arguments. (L & J 1980:4).

上述各种不同的表达式显然有各自的意思,这个现象说明:隐喻概念ARGUMENT IS WAR与隐喻话语(各种不同的语言表达式)是两个不同的东西。相应的,隐喻概念的意义和隐喻话语的意义也是不同的概念,虽然它们有共同的言说方式:用战争来谈论辩论。

也许有人会反驳说正是因为有了ARGUMENT IS WAR才有了上述不同的语言表达,这不正说明思维决定语言吗?试问,思维要靠什么来显示自身呢?除了借助语言而且主要是语言还能是什么?若将ARGUMENT IS WAR还原成语言表达式,则有argument is war,说到底,对隐喻概念ARGUMENT IS WAR的理解还是从argument is war开始,因为在日常的语词理解过程中,我们实际上并不总是在心智中唤起该语词的意象(Lycan 2008),更何况是比意象更抽象的意象图式呢?(意象图式并非意象,而是将具体经验图式化的方式,以此给感知和概念以顺序和关联。(Johnson 1987:75)

2.32 概念区分的可行性与必要性

下面我们以常规隐喻和一词多义为例具体说明上述定义的可行性和必要性。先谈常规隐喻,以AN ARGUMENT IS A JOURNEY为例,它在语言中有以下表述:

We have set out to prove that bats are birds.

When we get to the next point, we shall see that philosophy is dead.

So far, we’ve seen that no current theories will work.

Our goal is to show that hummingbirds are essential to military defense. (L & J 1980:90)

按著者的分类,AN ARGUMENT IS A JOURNEY是隐喻(即本文所说的隐喻概念),下面的小写部分是其实例,已然将二者的关系视为:大写的隐喻是小写的实例的深层结构(即共相与殊相的关系)。据认知隐喻理论,在隐喻AN ARGUMENT IS A JOURNEY中,源域JOURNEY的意象图式是PATH,其结构是起点、路线、终点;目标域ARGUMENT通过JOURNEY的意象图式来理解,而意象图式在心智组织层面运作,该层面介于抽象的命题结构和具体的意象之间(Johnson 1987:29)。在心智组织层面运作的意象图式属于心智范畴,如果AN ARGUMENT IS A JOURNEY具有深层结构的属性,则与小写的日常语句相比,它更具抽象性,小写的实例在日常语言中,故大写的隐喻和小写的实例并不是一回事,二者必须分别命名。我们将意象图式结构纳入隐喻概念的定义之下,其意义即是意象图式PATH的结构。小写的实例共有一个隐喻概念,但分别是对不同事态的陈述,这些语句的意义显然是各不相同的,我们将其放在隐喻话语的名下,其意义也即各个语句的意义。

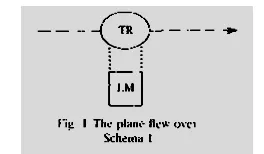

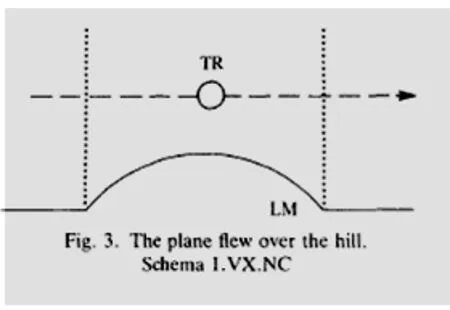

再看一词多义,以over为例。据Lakoff,Over的中心涵义(sense)是above-across(above和across的元素组合),above,covering,reflexive,excess,还有隐喻涵义(metaphorical sense)。相应的,隐喻概念[OVER]有6个基本图式。以图式1(即above-across的图式)说明,下面的简图1是其基本式,图2-7是基本式的派生式(Lakoff 1987:419-422):

上述简图中,虚线表示TR的运动路径PATH,缩写符号分别是:

TR=trajector(运动物体的轨迹);LM=landmark(地标,即参照物);X=extended(水平延展);V=vertical(垂直);C=contact(接触);NC=no conctact(不接触)。比如,图式1中的X.NC表示LM水平延展、TR不与之接触。

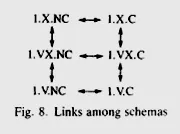

简图所示是隐喻概念[OVER]的above-across几种意象图式,表示TR与LM之间的几种关系,这是该隐喻概念的意义之一。此外,下面的图8表示6个派生式之间的相似关系,图9表示派生式是基本式的实例,即基本式与派生式之间是实例关系(Lakoff 1987),这些关系也是该概念的内容即意义。

在没有语境限制的前提下,[OVER]之above-across维度的概念和意义有6种可能性:X.NC; X.C; VX.NX; VX.C; V.NC和VC。但在话语语境中,over的意义是唯一的,究竟哪个概念意义与句中的语词意义一致,还要看句子的使用(比如语法规则)。比如,上述意象图式概念及其意义在语言中最简单的表达依次如下表。表中各语句中的over在语义上并无相似关系或实例关系,各语句之间也无这两种关系。相反,虽然这几句中的over都有across的意思,但句(1)—(3)中的over表示内外论元不接触,句(4)—(6)中的over表示内外论元接触,我们似乎并不关注参照物的形态(比如它是平地还是山丘或一堵墙)。各句的论元不相同,各句的语义因而也不同。鉴于此,将隐喻概念及其意义和隐喻话语及其意义分别阐述才有可能将二者说清楚。

进一步讲,若Lakoff所说的上述6种意象图式在思维中的确存在,那么这6种图式并不能在语言中全部被反映出来,若此,思维与语言之间有一致性,也有差异性。

隐喻话语与隐喻概念对应表

3 余论

尚有如下疑问可进一步探讨。是否所有的隐喻概念都有与之对应的意象图式或意象图式结构?以L & J,抽象概念多是隐喻性的,在英语中使用率颇高的比如is,and,of等语词理应归于隐喻概念的范畴,但它们并无与之相关的心智意象或内容(Lycan 2008),作为对具体心智意象的抽象提取之意象图式又从何而来呢?

目前暂时的结论是:(1)认知隐喻学中的概念和意义属于思维范畴中的隐喻概念及其意义,Lakoff和Johnson所提出的隐喻、转喻投射机制是思维范畴中隐喻概念的运作机制和对其意义的识解。(2)认知隐喻学的意义理论即意象图式理论,而在实际生活对日常语词的理解过程中,我们实际上并不总是在心智中唤起该语词的意象(Lycan 2008),更不用说比意象更抽象的意象图式了。因此,该意义理论只能用来解释拥有意象图式的那部分思维现象(比如Johnson 1987年的专著中所提出的27种意象图式),并无著者所认为的那样宽泛的解释范围。

就这最后一点来说,另有一点需要说开。认知隐喻学理论是在西方文化这个大背景之下的产物,有适合于其文化特点的思维方式和话语模式,也自然能解释西方文化中的思维模式和许多语言现象,作为异域文化中的我们,不便轻言其功,也不能轻言其过(比如该理论解释不了汉语中的某些语言现象,就认为它不行)。另一方面,汉语隐喻的研究与应用应该充分考虑汉语文化的背景,只有在承认并保护中西文化差异的存在的前提下,吸收与借鉴西方认知隐喻学的理论,方有可能建立隐喻研究的中国话语方式。如果用西方那套话语模式削足适履地解释汉语中的隐喻,可能面对的危险是大量的不适合西方思维模式和话语模式的汉语隐喻将被排除在外。

洪汉鼎. 当代西方哲学两大思潮(上)[M]. 北京:商务印书馆, 2010.

伽达默尔. 真理与方法[M]. 北京:商务印书馆, 2007.

Lakoff, G. & M.Johnson.MetaphorsWeLiveby[M].Chicago: the University of Chicago Press, 1980.

Johnson, M.TheBodyintheMind:TheBodilyBasisofMeaning,Imagination,andReason[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

Lakoff, G.WomenFireandDangerousThings:WhatCategoriesRevealabouttheMind[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.

Lakoff, G. & M. Johnson.PhilosophyintheFlesh:TheEmbodiedMindandItsChallengetoWesternThought[M]. NY: Basic Books, 1999.

Lakoff, G. The Contemporary Theory of Metaphor[A].[EB/OL].(2004-04-13)[2012-09-18].http://www.ac.wwu.edu/~market/semiotic/lkof_met.htm., 1992.

Lycan, W.PhilosophyofLanguage:AContemporaryIntroduction,2nded[M]. UK: Routledge, 2008.

【责任编辑谢 群】

TheDifferentiationof“Meaning”inCognitiveMetaphor

Xiong Xue-jun

(Zhongkai University of Agriculture and Technology,Guangzhou 510225, China; Shanghai International Studies University, Shanghai 200083, China)

This paper clarifies the standpoint of meaning in cognitive metaphor from the perspective of the relationship between language and thought. It then argues that it is necessary to distinguish metaphorical concept and its meaning from metaphorical utterance and its meaning, and to give their definitions and elaborations respectively in hope of a better understanding of the sense of meaning in cognitive metaphor and the rational application of the theory in China.

meaning; metaphorical concept; metaphorical utterance

H0-05

A

1000-0100(2013)03-0073-5

2013-02-13