毫针、火针结合对肩关节周围炎患者疼痛影响的临床观察

李 辉,丁海涛,吴建敏,史榕荇

(中日友好医院,北京100029)

肩关节周围炎简称肩周炎,是肩关节周围肌肉、韧带、肌腱、滑囊、关节囊等软组织的退行性、炎症性病变。患者以肩部疼痛以及肩关节活动受限为主要症状。因为风寒是肩周炎的主要诱因,且疾病后期常出现肩关节的粘连,所以也称之为“漏肩风”、“肩凝症”等。

在肩周炎的临床治疗中,患者主要的需求是减轻疼痛,提早恢复肩关节功能。其中针灸治疗能较好地改善疼痛症状,且不同针刺方法作用各异。笔者采用毫针、火针结合治疗与常规毫针治疗,观察不同治疗方法对肩周炎疼痛的影响,并进行对比,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

本研究共观察肩周炎患者68例,其中男性24例,女性44例,撤除病例7例,病例均来自2004年10月~2012年10月中日友好医院针灸科门诊。患者年龄最小35岁,最大70岁,平均55.20岁;病程最短3天,最长1年。本实验毫针、火针结合治疗组(以下简称治疗组)入组病例34例,其中男性12例,女性22例,撤除3例,其中1例失访,2例接受其他治疗方法。年龄最小35岁,最大70岁,平均55.32岁;病程最短3天,最长1年,平均3.09个月。毫针对照组(以下简称对照组)入组病例34例,其中男性12例,女性22例,撤除4例,其中2例未完成治疗,1例超过3次未接受治疗,1例接受其他治疗。年龄最小35岁,最大70岁,平均56.33岁;病程最短3天,最长1年,平均2.90个月。两组患者治疗前疼痛分数采用视觉模拟评分法[1](VAS)评分,治疗组平均(5.23 ±1.45)分,对照组平均(5.47±1.66)分,组间差异(P >0.05)。两组患者在性别、年龄、病程、基础病情等方面均衡性良好(均 P >0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参照《中药新药临床研究指导原则》制定。①年龄35~70岁。②临床症状:发病缓慢,肩部持续性疼痛逐渐加重,夜间疼痛加重,严重者影响睡眠;肩关节僵硬,肩关节外展、外旋、内旋、上举等受限;日常生活动作如梳头、穿衣、束带、举臂、掏裤兜等动作感到困难。③体征:喙突、肱骨大结节、肱骨小结节、肩峰下结节间沟、三角肌下滑囊、肩胛骨内上角、肩胛间等均可有压痛,少数患者可出现三角肌及冈上、下肌萎缩。④实验室检查:肩关节X线检查有时可见骨质疏松或肩峰下钙化的阴影。

1.3 纳入标准

①符合上述肩周炎诊断标准并排除其他引起肩部疼痛和活动障碍的疾患;②病程1年以内;③患者知情同意。

1.4 排除标准

①肩关节结核、肿瘤、脱位、骨折、风湿或类风湿关节炎等;②有严重心血管、肝、肾、造血系统疾病、精神病患者;③妊娠期妇女。

1.5 病例中止、撤除标准

有下列情况之一者应中止治疗观察:①连续3次及以上未接受治疗者;②治疗过程中接受其他方法(如推拿、中药、理疗等)治疗者;③临床试验中出现严重不良事件。

2 治疗方法

2.1 治疗分组及随机分组方法

设治疗组、对照组各34例,采取区组随机分组方法,将符合选择标准的肩周炎患者按1∶1分为治疗组和对照组。治疗组采用毫针、火针治疗,对照组运用毫针常规刺法治疗。

2.2 操作方法

2.2.1 毫针刺法 针具:1.5~3寸毫针,直径25 mm,华成牌;取穴:主穴:患侧肩髃、肩髎、肩贞、云门、秉风、天宗、臑会、C6/C7夹脊(腧穴定位:参照国家技术监督局发布的中华人民共和国标准《经穴定位》);针法:患者患肢朝上侧卧位:夹脊穴针刺向脊柱方向,约0.8~1.0寸,云门穴直刺约0.2寸,天宗穴使用滞针手法使针感传至上肢。其余穴位直刺0.5~0.8寸。平补平泻,留针20 min。

2.2.2 火针 体位:患肢朝上侧卧位;取穴:局部痛点;针法:医者左手持微型酒精灯,右手持毛笔姿势持针,先烧针根部,然后将针徐徐提起,烧灼针尖部(针具烧灼的长度依据针刺深度而定),针尖白亮通红时,迅速刺入穴位0.3~0.5寸,疾出针,不留针。每次选穴2~3个,一周1~2次与毫针配合应用。火针出针后疾按针孔以防出血,并可减轻疼痛。

2.3 功能锻炼

直立爬墙,背后助拉,前后甩臂。锻炼的范围由小到大,强度逐渐增大,使肩关节活动到最大幅度。两组均采用功能锻炼辅助治疗。

2.4 疗程

隔日治疗1次,一周3次,10次一疗程,共治疗2个疗程,疗程间休息3天。

3 疗效评定

3.1 观察指标

选择肩部疼痛变化程度作为观察指标。肩周炎疼痛变化程度采用VAS作为测量受试者主观疼痛感觉的标准,选择治疗前、首次治疗后、2个疗程结束后作为观察时点。首次治疗后疼痛变化=治疗前疼痛评分-首次治疗后疼痛评分。2个疗程治疗后疼痛变化=治疗前疼痛评分-2个疗程治疗后疼痛评分。

3.2 统计学处理

肩周炎疼痛变化程度组内比较应用配对t检验,组间比较应用t检验,以均数±标准差(±s)表示,以P<0.05作为显著性差异的标准,以P<0.01作为极显著性差异的标准。首次治疗后与2个疗程治疗结束后疼痛变化之间的相关性分析,制作散点图,进行回归系数检验,以P<0.05作为显著性差异的标准,以P<0.01作为极显著性差异的标准。

4 结果

4.1 肩周炎疼痛变化程度

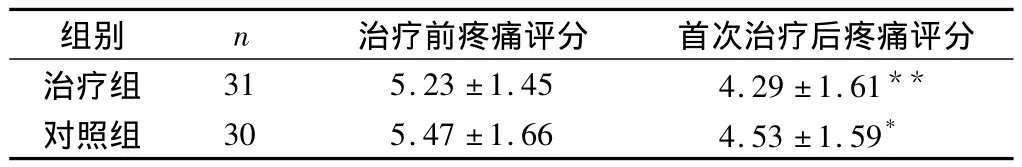

4.1.1 首次治疗前、后疼痛评分比较 见表1。

表1 首次治疗前、后疼痛评分比较

由表1可知,两组病例在首次治疗结束时,分别作治疗前后自身比较,经配对t检验,显示火针、毫针结合治疗与毫针治疗均可以使患者疼痛评分降低,其中火针、毫针结合治疗疼痛减轻极显著(P<0.01),毫针治疗疼痛减轻显著(P<0.05)。

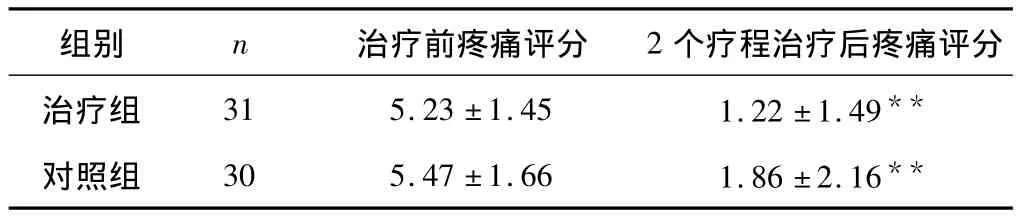

4.1.2 2个疗程治疗前后疼痛评分比较 见表2。

表2 2个疗程治疗前后疼痛评分比较

由表2可知,两组病例在2个疗程结束时,分别作治疗前后自身比较,经配对 t检验,均为P<0.01,有显著性差异,显示火针、毫针结合治疗与毫针治疗均可以使患者疼痛评分显著降低,肩周炎疼痛症状得到改善。

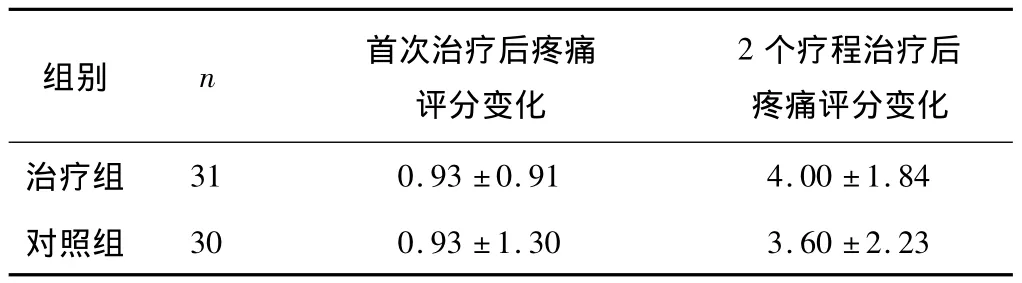

4.1.3 疼痛评分变化比较 见表3。

表3 疼痛评分变化比较

由表3可知,治疗组首次治疗后及2个疗程治疗后疼痛变化均较对照组明显,但组间比较无显著差异(P >0.05)。

4.2 首次治疗后与2个疗程治疗结束后疼痛变化之间的相关性

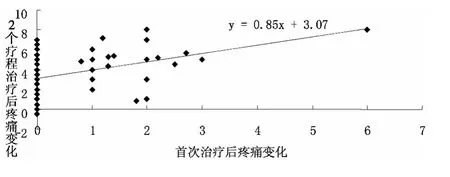

图1 首次治疗与2个疗程治疗疼痛变化的相关性

设首次治疗后疼痛变化为x,2个疗程结束后疼痛变化为 y。y=0.85x+3.07,回归系数 R=0.47,P <0.01。首次治疗后与2个疗程治疗结束后疼痛的变化程度具有极显著的正相关性。见图1。

5 讨论

肩周炎慢性发病,有自愈倾向,但病程漫长,经常给患者带来痛苦。Depalma(1983年)将本病的病理过程分为急性期、冻结期、缓解期。

有学者[2]认为肩关节的退行性变为本病的原发病因,外伤、劳损和风寒湿侵袭为其诱发外因。也有学者[3]从软组织损伤的角度来看,肩周炎存在炎性渗出、细胞坏死、软组织增生、粘连、结疤、肌挛缩等,认为肩关节是一个多关节联合的复杂关节,肩关节任一结构,如骨、肌、肌腱、腱围结构、神经和血供的病理改变都会导致肩周各组织的病变。

肩周炎最显著的症状就是肩关节周围的疼痛,压痛范围广泛,多分布在喙肱韧带、结节间沟、冈上肌附着点、冈下肌附着点、肱二头肌长头肌腱、三角肌下滑囊以及肩胛骨外侧缘背面-小圆肌压痛点等部位[4]。而且在这些部位常可触及明显压痛、结节或条索状物,此为经筋挛急之象,即为经筋病。这些痛点恰与肩关节周围的常用腧穴吻合,如:云门-喙肱韧带、肩髃-结节间沟、秉风-冈上肌附着点、天宗-冈下肌附着点、肩髎-肱骨大结节、臑会-三角肌附着处、以及肩贞-肩胛骨外侧缘背面-小圆肌压痛点等[5]。同时临床中约有相当一部分肩周炎病人同时患有颈椎病,或有相应颈项部症状[6],且可通过治疗颈椎病而治愈肩周炎。

本实验采纳发病1年以内,即尚未进入缓解期的患者为观察对象,应《素问·经筋》“以痛为输”的观点,选取与常见痛点相吻合的经穴及颈6、7夹脊穴为主穴。《素问》提出经筋病“治在燔针劫刺”,而现代研究发现[7]慢性软组织损伤一旦形成粘连疤痕病理结构,即不可能通过自身机制或常规针灸治疗方法吸收和消除,而经过火针治疗后呈现出吸收再生的良性过程,所以本实验辅助以火针温散寒湿、通经活络。

目前肩周炎针灸治疗的临床报道较多[8-10],但缺乏统一的临床疗效标准,给疗效评定带来了很大困难,而疼痛评分相对客观、统一。同时疼痛分数采用视觉模拟评分法(VAS)评分是目前多种测量疼痛方法中最敏感、最可靠的方法。所以本实验以疼痛为观察点,评价不同针刺方法对肩周炎患者疼痛的影响。

本实验显示火针、毫针结合治疗与单纯毫针治疗均可以在首次治疗后使肩周炎患者疼痛评分降低,其中毫针、火针结合治疗疼痛减轻极显著(P<0.01),毫针治疗疼痛减轻显著(P<0.05)。同时两组病例在2个疗程结束后,也显示毫针、火针结合治疗与毫针治疗均可以使患者疼痛评分显著降低(P<0.01),肩周炎疼痛症状得到改善。且毫针、火针结合治疗组首次治疗及2个疗程治疗后疼痛变化均较毫针治疗组明显,但组间比较无显著差异(P>0.05)。同时首次治疗后的疼痛变化与两个疗程后的疼痛变化呈极显著正相关关系(P <0.01)。

在常规针灸治疗过程中辅以火针治疗可以更好地减轻肩周炎患者的疼痛程度,减轻疾病带来的痛苦值得推广。医者可以通过首次治疗后疼痛的变化帮助判定相应治疗方法的预后。

[1]李仲廉,安建雄,倪家骧,等.临床疼痛治疗学[M].3版.天津:天津科学技术出版社,2003:379

[2]梁照明.肩周炎病理机制及治疗探讨[J].中药材,2005,28(3):254-255

[3]庞继光.针刀医学基础与临床[M].深圳:海天出版社,2006:387

[4]倪家驤,樊碧发,薛富善.临床疼痛治疗技术[M].北京:科学技术文献出版社,2005:162-164

[5]张学丽,刘颖,解秸萍,等.师氏细火针和锋钩针治疗肩周炎疗效观察[J].中国中医药信息杂志,2006,13(2):73 -74

[6]王文远,田波,刘岚,等.平衡针灸治疗颈源性肩周炎1280例[J].上海针灸杂志,2005,24(4):4 -7

[7]吴峻,沈蓉蓉.火针治疗慢性软组织损伤的实验研究[J].中国针灸,2002,22(1):31 -35

[8]杨良兵,钟平,刘春龙.火针疗法结合体针治疗肩周炎疗效观察[J].按摩与康复医学,2011,54(6):10 -11

[9]杨安.针挑疗法治疗肩关节周围炎临床疗效观察[J].长春中医药大学学报,2012,28(4):696 -697

[10]张建君.分期综合治疗肩周炎[J].针灸临床杂志,2012,28(2):35-36