基于翻译能力多元模式的翻译专业课程设置

揭廷媛,汤元斌

(1.四川文理学院 外国语学院,四川 达州 635000;2.四川文理学院 现教中心,四川 达州 635000)

基于翻译能力多元模式的翻译专业课程设置

揭廷媛1,汤元斌2

(1.四川文理学院 外国语学院,四川 达州 635000;2.四川文理学院 现教中心,四川 达州 635000)

翻译专业课程设置是翻译教学改革的核心问题之一。PACTE翻译能力多元模式在实证的基础上对翻译能力的构成进行了系统而科学的分类,为翻译专业课程设置提供了理论基础。通过分析PACTE翻译能力多元模式中的各子能力与翻译活动的相关性来探讨翻译专业的必修及选修课程设置问题。

翻译能力;多元模式;课程设置

0 引言

翻译能力(translation competence)是与翻译教学联系最紧密的概念之一.翻译能力规定了翻译教学的目标和任务,对翻译能力构成要素的解析不仅对翻译教学、翻译测试具有重要意义,对翻译教学、翻译课程设置、翻译教学评估和翻译人才培养等也具有指导作用.[1]因此,翻译教学研究必须以翻译能力为切入点,而翻译专业课程设置必然依靠翻译能力研究的最新成果.

传统的翻译教学倾向于把翻译能力主要和语言能力相联系,而现阶段国内外学者一致认为:翻译能力涉及各种知识和技能的协调应用,语言能力只是翻译能力的基础.[2]目前国内外学者对翻译能力的构成进行了详细的探究,就其区别而言,国外的翻译能力模式研究主要是以交际语言能力模式为理论基础,从宏观的视角出发,以职业性翻译为主,强调工具性,关注职业领域的翻译能力;而国内的翻译能力模式研究多以观察、内省法为基础,从微观的视角,以文学性翻译为主,强调审美和文化意识,关注教学过程的翻译能力培养.[3]

翻译专业是国内本科阶段的新兴专业,目前各高校翻译专业课程设置状况参差不齐,理论上的指导尤为欠缺,迫切需要运用翻译能力研究的成果对翻译专业课程设置加以改革.本文将应用目前国外较为权威的PACTE翻译能力多元模式来分析如何设置翻译专业课程体系,重点讨论PACTE翻译能力多元模式的内容实质,以及如何利用该翻译能力多元模式来指导翻译专业课程设置,以便提高翻译教学质量,满足社会对翻译人才的需求.

1 翻译能力多元模式与翻译教学

国外对翻译能力的探讨始于20世纪70年代Wilss对翻译能力的思考.Wilss认为翻译能力是“根本不存在,或许是无法定义的”.[4]Anthony Pym提出了翻译能力的最简化方案,认为翻译能力只是与翻译本身相关的特殊翻译能力,即为一个源语文本生成多个可行性目标文本的能力,以及高效、自信地从多个可行性目标文本中作出选择的能力.这种翻译的最简观无疑对翻译教学产生了一定的积极作用,它使得翻译教学的目的和任务变得清晰而具体,即培养学生对同一文本进行多种版本的翻译能力.但如今翻译的专业化和职业化使得这种简单的翻译能力观无法满足市场对译者能力的需求,翻译能力必然是涉及诸多相关能力的能力综合体.

早期对翻译能力进行多元分析的学者有Bausch、 Deslile和Campbell等.Bausch(1977:519)认为翻译能力是由语言能力、专门能力和译者能力构成.Deslile(1992:42)则把翻译能力更加细化为语言能力、译者能力、方法能力、专业领域能力和技术能力.Campbell则从实证主义的角度来进行翻译能力研究.

西班牙巴塞罗那自治大学进行翻译能力习得过程和评估转向研究的学者(PACTE)对翻译能力进行了较为成熟的系统研究,他们将翻译能力界定为译者进行翻译所必须潜在的知识、技能体系,提出了以下6个成分构成的翻译能力模式.

双语能力(Bilingual Subcompetence).主要是用两种语言进行交际所需要的操作知识,包括两种语言的语用、社会语言、文本、语法和词汇知识构成.

语言外能力(Extra-linguistic Subcompetence).主要是表述知识,包括两种文化的知识、百科知识和翻译材料相关主题知识.

翻译知识能力(Knowledge about Translation Subcompetence).主要是表述知识,包括翻译的运作知识:翻译单位的种类、翻译的过程、方法与程序、策略和技巧、出现的翻译问题的种类以及翻译行业的知识.

工具能力(Instrumental Subcompetence).主要是翻译操作知识,涉及如何利用翻译工具、信息和通讯技术和资源来解决翻译难题、提高翻译效率及译文质量.

策略能力(Strategic Subcompetence).是保证翻译过程的效率和解决出现的问题的操作知识.策略能力至关重要,它控制翻译过程,影响其他翻译能力,协调其之间关系,弥补其不足,发现、解决翻译问题.

心理生理因素(Psycho-physiological Components).是各种类型的认知机制的构成和认知能力,包括记忆、感知、注意力、情绪、创造力、逻辑分析等.主要通过心理-生理机制起作用.

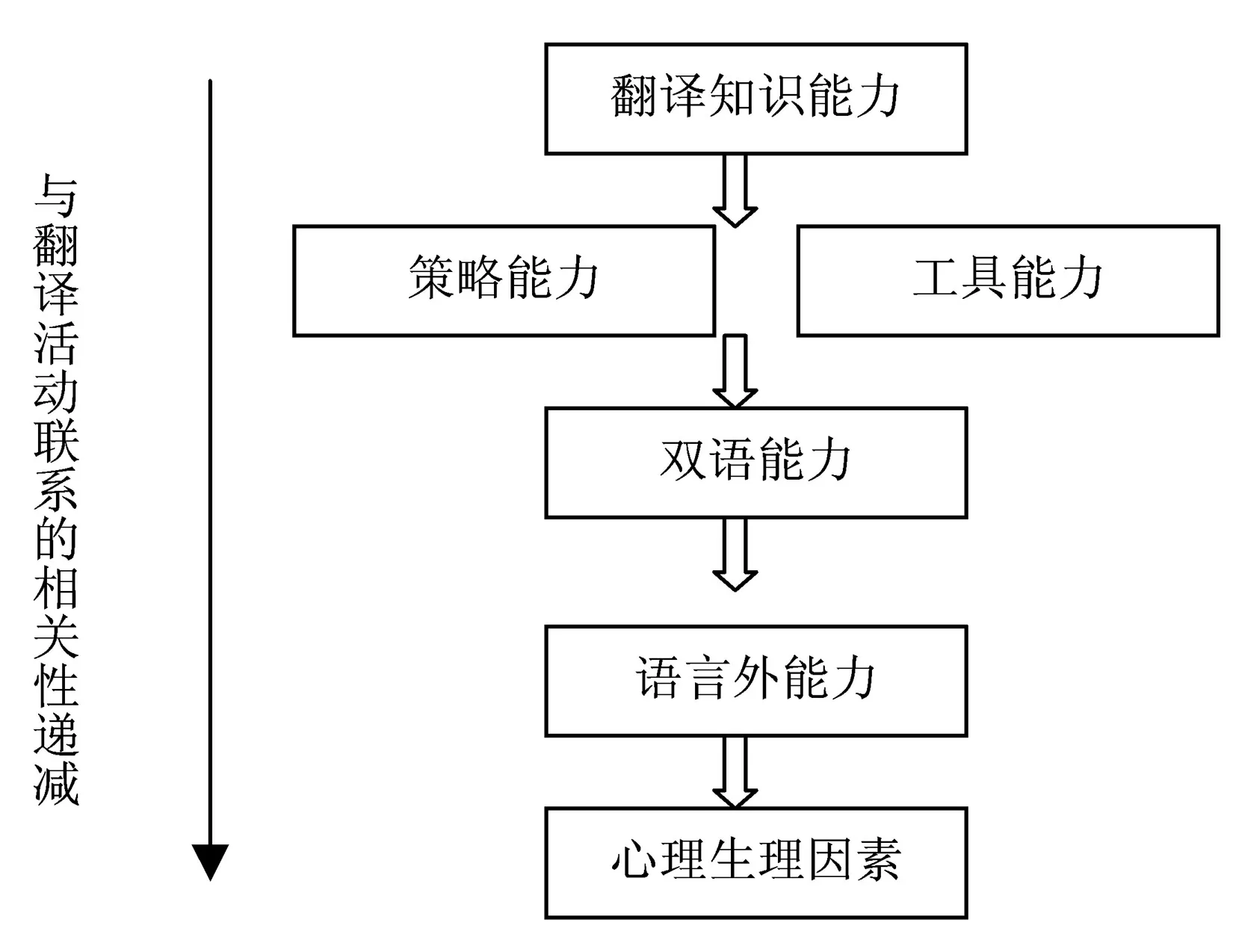

这六个成分构成了翻译所需的综合能力,任何一个成分的欠缺都必然影响到翻译任务完成的效果.尽管这六个子能力都是翻译活动所必不可少的,但并不意味着这六个子能力对翻译活动都同等重要.某些子能力如翻译知识能力,更接近翻译活动本质,与翻译活动相关度高,是译者所拥有的特殊能力:而某些能力并不只是从事翻译活动才需要的,如双语能力、语言外能力、心理生理因素,也为从事其他语言活动的人所需,与翻译活动的相关性较弱.下图所示就是各子能力按其与翻译活动的相关性程度进行的排序:

如图所示,与翻译活动联系最紧密的是翻译知识能力,它是对翻译过程和翻译行业的认识和了解,是译者所必须掌握的也是只有从事翻译活动的人才需要的;其次是策略能力和工具能力,翻译策略能力和工具能力是在翻译实践中译者完成翻译任务的手段和方法,相当于是翻译专业知识在实践中的具体运用;再次是双语能力,双语能力是翻译活动的基础,尽管从事其他活动的人也有可能需要双语能力,但双语能力对翻译活动来讲至关重要,没有双语能力就谈不上翻译能力的培养;然后是非语言能力,非语言能力主要是对文化、百科知识和主题知识的掌握程度,该能力和翻译活动本质相关性不强;最后是心理生理因素,心理生理因素主要是认知能力,该能力与翻译活动联系的相关性最弱.

从翻译教学的角度来看,翻译专业的学生都必须经历一个外语的语言基础学习阶段,以培养其作为译者所必须的外语语言能力.外语的语言基础学习阶段可以看作是所有语言类专业学习的共核,它是翻译教学的一个语言基础前提,通常在本科学习阶段初期完成.因此,本文讨论的翻译专业课程设置是指外语语言基础阶段学习之后的课程设置,即区别于其他语言相关专业的翻译专业课程设置.翻译专业课程设置的特点就在于它是围绕培养翻译活动所需的各种能力而设计的.根据如上分析,翻译专业课程设置必须要体现出对各翻译子能力培养的轻重取舍.对于与翻译活动相关性较强的子能力,应该处于翻译课程体系中核心的位置,即必修课;而对与翻译活动相关性较弱的子能力则应处于翻译课程体系中较为次要的位置,但鉴于与翻译活动密切度较弱的子能力也是构成翻译综合能力所不可缺少的部分,都应该在翻译课程体系的选修课中得以体现.

2 基于翻译能力多元模式的翻译专业必修课程设置

毫无疑问,对与翻译活动相关性最强的子能力的培养,即翻译知识能力、策略能力与工具能力,应属于翻译专业必修课的范畴.根据各能力性质和培养要求的不同,可在必修课中分别设置翻译专业知识教学模块和翻译实战教学模块.

2.1翻译专业知识教学模块

翻译知识能力教学模块旨在让学生掌握有关翻译活动的专业知识,其中包括翻译的定义、翻译的过程、翻译的单位、翻译的策略和技巧、翻译问题的种类以及翻译理论知识等.翻译专业知识是翻译策略能力和翻译工具操作能力的基础,主要为陈述性的知识,要求学生理解并记忆.翻译知识能力的教学主要可采用讲授法和小组讨论的形式进行教学,以教师讲解举例、学生理解识记为主,可对重难点进行小组讨论,以加深学生的理解记忆.翻译知识能力的教学原则上不涉及大量的翻译实践,主要是对学生进行翻译知识和技能的准备.本模块可开设口笔译基础、翻译理论等课程.

2.2翻译实战教学模块

该模块主要是培养学生的策略能力和工具能力.翻译策略能力和工具能力主要为翻译实践能力,即对翻译专业知识的具体运用,包括翻译流程教学、团队合作训练和实战训练等.这两种能力密不可分,翻译操作能力本质上就是翻译策略能力的具体体现.对这两种能力的培养宜采用任务教学法进行,以具体的翻译任务来带动学生策略能力和专业操作能力的培养.在教学形式上应多样化,可采用任务教学法、案例教学法、模拟教学法、项目教学法等.学生翻译实践的主要场所应在课外,课堂主要用于布置任务、交流总结经验、检查成果和解决疑难.同时该环节教学还可以充分利用网络等现代教育技术进行辅助教学,以加强教师对学生翻译过程的监控、使师生或生生交流跨越时间地点的限制.在这种教学模式下,学生为翻译实践练习的主体,教师只起布置任务、指导操作、解决疑难等辅助性作用.翻译实战教学模块是翻译教学体系中的核心和重点.在这个模块中,可分两个方向来设置课程:一是以翻译任务为导向的课程,如笔译实务、口译实务等,以翻译实践练习来带动学生整体翻译能力的提高,即训练学生翻译综合能力的运用;二是以专业操作能力为导向的课程,如开设计算机辅助翻译课程来帮助学生掌握翻译工具及软件的使用方法.

3 基于翻译能力多元模式的翻译专业选修课程设置

在翻译习得过程中,各子能力是按照不同的等级组合起来的,在翻译方向、语言组合、专业化及学习环境中,有可能产生差异;此外,对于不同翻译专业领域也许某一个子能力可能比其他的更为重要.[5]因此,为了满足学生多样化的学习需求,对与翻译活动本身相关性较弱的子能力可采取选修课的模式来提供.学生可根据自己相关子能力的强弱情况或对某一子能力的特殊需求来选择课程,最终实现翻译能力的综合提升.可以从如下3个方面来提供翻译专业选修课程.

3.1双语能力培养教学模块

该教学模式旨在进一步提高学生的双语能力.在学生具备基础外语阶段的学习后,学生可以根据自己的情况继续选修语言方面的课程.就外语而言,可以开设外语与汉语的阅读、写作、听说等高级语言课程,对笔译感兴趣的学生可选择阅读和写作来进一步提升语言能力,对口译感兴趣的学生则可选择听力口语课程来加强语言技能基础.此外,针对目前中国大学外语专业学生普遍存在的汉语底子较弱的情况,鉴于翻译活动对译者汉语能力的高要求,在双语能力培养教学模块中应特别强化学生提升汉语语言能力的意识,并提供同等的汉语语言学习课程.

3.2百科知识教学模块

该模块主要为学生提供通识类知识的学习,以提高学生的人文知识素养.通识类知识主要包括中外国家的历史、文化、政治、经济、宗教等相关知识.通识类课程设置可以按不同国家来开设,如中国文化概论、英语国家概况等.

3.3专业知识教学模块

该教学模块旨在补充学生在翻译过程中所需的专业知识,即非语言能力.对于每一个具体的翻译任务而言,译者所面对的必然是某一个行业领域内的文本,译者除了必须具备通识类百科知识外,还必须具备该行业领域的专业知识.学生可以选择自己感兴趣的一两个领域进行学习.该类选修课程可由相关院系来提供.课程内容可以中英文对照阅读材料的方式来进行,辅以相关领域的翻译实践练习.

此外,翻译专业课程设置是一项精细而庞杂的工作,本文在PACTE翻译能力多元模式的基础上提出了可供操作的思路,至于具体开设哪些课程、开设的顺序以及每门课程的课时数,还需要结合各院校的具体情况以及教学的需要作进一步的探讨.

4 结语

翻译活动在人类文明和文化的交流中具有不可替代的作用,现代社会的发展离不开优秀的翻译人才,而翻译人才培养的核心任务就是培养学生的翻译能力.翻译教学的改革首先必须从课程设置上入手,运用翻译能力研究的成果来对目前翻译专业的课程设置进行调整.传统的翻译课程设置主要依赖单一或片面的翻译能力观,重语言能力而轻翻译实战能力,必然导致培养出来的学生难以适应社会的需求. PACTE翻译能力多元模式在实证研究的基础上对译者所需具备的能力进行了科学而系统的分类,用该模式来指导翻译专业课程设置可避免目前翻译教学中的盲目性,使各翻译相关课程更具备针对性、灵活性和系统性,切实培养学生作为译者所必须具备的各项能力,使其能够适应社会发展的需要.

[1] 杨志红,王克非.翻译能力及其研究[J].外语教学,2010(11):91-95.

[2] 苗 菊.翻译能力研究——构建翻译教学模式的基础[J].外语与外语教学,2007(4):47-50.

[3] 肖维青.多元素翻译能力模式与翻译测试的构念[J].外语教学,2012(1):110-112.

[4] Wilss, W.PerspectivesandLimitationsofaDidacticFrameworkfortheTeachingofTranslation[C]//W. Richards,Translation, Applications and Research.New York:Gardener Press,1976:119.

[5] 仝亚辉. PACTE翻译能力模式研究[J].解放军外国语学院学报,2010(9):88-93.

[责任编辑邓杰]

CurriculumDesignforTranslationMajorsBasedonMulti-ComponentTranslationCompetenceModel

JIE Ting-yuan1,Tang Yuan-bin2

(1. Foreign Languages Department of Sichuan University of Arts and Science,Dazhou Sichuan 635000,China; 2. Audiovisual Education Centre of Sichuan University of Arts and Science,Dazhou Sichuan 635000,China)

Curriculum design for translation majors is one of the key issues in the reform of translation teaching. The empirical PACTE multi-component translation competence model, systematically and scientifically dividing translation competence into several sub-competences, provides a theoretical basis for the translation curriculum design. This paper explores the compulsory and elective curriculum design according to the relevance of each translation sub-competences to translation activity.

translation competence;multi-component model;curriculum design

2013-04-17

揭廷媛(1982—),女,重庆巴南人.助教,硕士,主要从事翻译理论与翻译教学研究.

G642

A

1674-5248(2013)05-0133-04