第16届亚运会男子三级跳远决赛前5名运动员运动技术特征研究

郑富强,苑廷刚,李爱东

China Institute of Sport Science,Beijing 100061,China.

1 前言

在亚洲,男子三级跳远主要以中国、日本以及哈萨克斯坦等国为代表,历届亚运会彼此之间的角逐非常激烈。在三级跳远技术形成的初级阶段,以大岛谦吉、南部忠平和田岛直人为代表的日本运动员连续创造了多次世界纪录,并连续3届获得奥运会冠军。

在国内,邹振先可谓是三级跳远的领军人物,1981年第3届在世界杯田径赛上,他以17.34m的成绩获得亚军,并打破亚洲纪录。1994年,哈萨克斯坦运动员萨凯尔金在莫斯科创造了17.35m的新亚洲纪录。2009年第11届全运会,李延熙将新的纪录定格在17.59m,这一成绩不仅改写了由中国运动员邹振先保持的长达28年的17.34m的全国纪录,同时还比哈萨克斯坦运动员萨凯尔金此前创造的亚洲纪录提高了24cm。

三级跳远在向“速度型”技术转变的趋势下,亚洲运动员的整体是一种什么样的状况,与亚洲其他国家运动员相比较,我国优秀运动员存在哪些优缺点,和世界优秀运动员相比较,我国优秀运动员在技术上存在哪些差距?一系列的问题值得我们进一步去研究、探索。本研究对第16届亚运会男子三级跳远决赛前5名运动员6次试跳成绩(包括李延熙16.74m成绩)进行了全面的技术诊断与分析,以期能为三级跳远的科学化训练提供一些参考和理论依据。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本研究在运动技术特征分析的过程中以第16届亚运会男子三级跳远决赛前5名及2009年柏林世界田径锦标赛男子三级跳远前8名运动员为主要研究对象,同时部分参数指标也与第10届全运会相关数据进行了比较分析,主要研究对象基本信息如下(表1)。

表1 研究对象基本情况一览表Table 1 Basic Characteristic of Subjects

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料调研

通过北京体育大学图书馆、中国国家图书馆及国家体育总局网络资源,查阅了最新男子三级跳远项目相关期刊及文献资料,丰富的理论资源及可靠的数据来源是本研究撰写的重要参考依据。

长期跟队实践的过程中,与国家队三级跳远教练员进行了深入的交流。

2.2.3 运动现场拍摄

2009年柏林世界田径锦标赛详细数据由国家体育总局体育科研所提供,第16届亚运会数据来源于比赛现场拍摄。摄像机拍摄频率为50Hz,机高1.4m,距离场地18 m左右,主光轴正对助跑方向。比赛前选取男子三级跳远的视频取景范围为5.5m~11.5m,分别设置标志点1和标志点2,以踏跳板前沿为O点,在跑道两侧分别标定出这些关键标志点(图1)。

图1 比赛现场摄像机位置示意图Figure1. Diagram of Camera Position in the Game

2.2.4 运动学解析

在国家体育总局体育科研所将采集的比赛录像使用Peak Motus9.0和Dartfish视频图像分析软件进行数据解析,采用日本松井秀治人体模型计算身体重心,数据平滑使用低通滤波,截断频率为6Hz。计算标尺采用平面X轴和Y轴双向标尺标定法,其中X轴为助跑水平方向,Y轴为垂直方向。

2.2.5 数理统计

使用Excel 2010及SPSS 16.0软件对所有数据结果进行统计分析,筛选具有代表性的关键运动学参数作为研究结果进行比较分析。

作为临床一种常见的病毒性肝炎疾病,乙肝主要由HBV(乙型肝炎病毒)感染引起,其临床症状主要表现为呕吐,食欲下降,浑身乏力,以及肝脏功能受损等,其发病率随着人们生活及饮食方式的改变而呈现出不断上升的趋势。对于乙肝患者,临床如果治疗不及时,那么就无法有效控制病情,容易引起肝硬化,甚至肝癌等疾病,严重危害到患者的身心健康。由此可见,积极做好病毒性肝炎患者的诊治工作尤为重要[2]。

3 结果与分析

3.1 助跑速度变化特征分析

三级跳远是田径项目中技术较为复杂、对身体的冲击强度相对较高的运动项目。三级跳远由“高跳型”、“平跳型”向“速度型”转变[2]的趋势下,助跑速度越来越快,助跑距离越来越远是现代三级跳远助跑技术发展的新特点。高速助跑状态下,运动员对速度及节奏的控制能力直接影响着起跳技术的稳定性。有关助跑速度,国内外学 者 已 经 进 行 了 广 泛 而 深 入 的 研 究[10,8,4,12,13]。 前 苏 联 克列研究结果显示,助跑中速度每失去0.1m/s,成绩将损失30~35cm。专项速度是助跑训练的核心,对助跑最后两步速度与节奏的控制能力是助跑技术的关键。

运动员的身高、体重及绝对速度是影响助跑步长的重要因素。表2数据显示,本次比赛决赛前5名运动6次试跳平均成绩为16.78±0.13m,助跑倒二步步长略大于倒一步,但倒二步速度(9.78±0.21m)相对较快。与世界锦标赛相比较,两次比赛L1几乎没有差异(P2=0.08),但 L2、V2、V1均有显著性差异 P<0.01(P1=0.001,P3=0.014,P4=0.002)。世界锦标赛运动员在助跑最后两步采用了积极加速并减少倒1步步长的速度与节奏匹配方式,表现为欧美优秀运动员对助跑最后两步具有较强的控制能力。

表2 助跑最后两步步长及离地瞬间水平速度分析一览表Table 2 The Last Two Step Length of Run-up and Instant Horizontal Velocity of Take-off

运动员整体的素质水平与专项技术水平的结合与发挥程度是取得优异运动成绩的决定性因素。我们结合对李延熙平时训练及历次比赛监控数据发现,本次比赛其主要存在以下技术问题:一方面,相对于世界锦标赛(L2=2.30m、L1=2.46m、V2=9.89m/s、V1=9.99m/s),本次比赛李延熙的助跑速度均呈现了明显下降(9.54m/s)。在亚洲李延熙的技术可谓完美,但本次比赛所发挥和利用的助跑速度并不足以支撑他创造更远成绩;另一方面,助跑最后两步李延熙的步长比以往缩短近20cm,最后两步节奏与其破亚洲纪录时(17.59m)的“大~小”节奏截然相反。分析认为,在保持较高助跑速度的基础上,李延熙助跑节奏的稳定性还需要加强巩固。

3.2 起跳速度与腾起角度分析

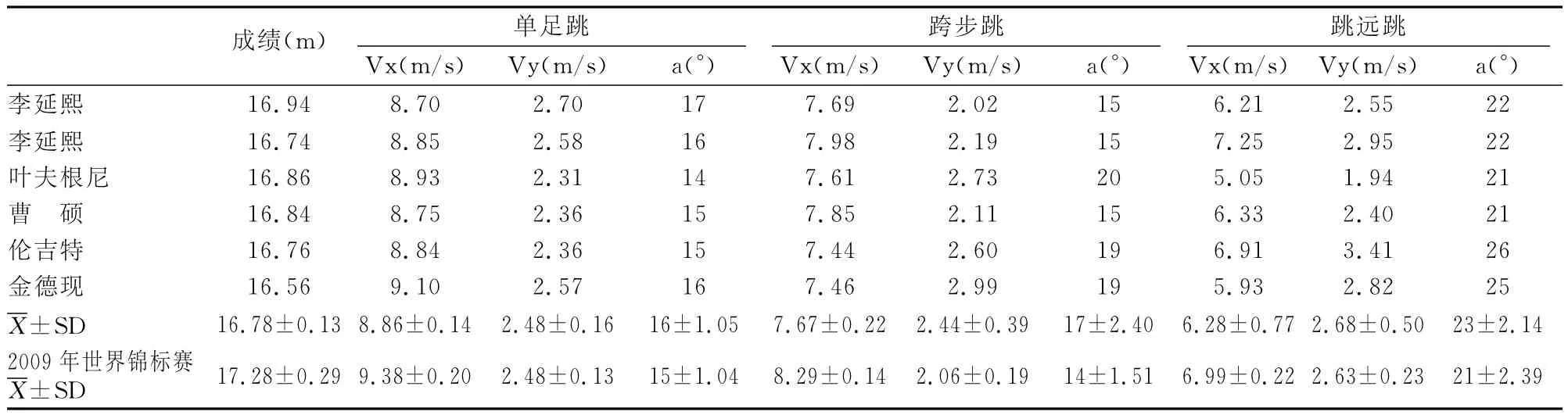

表3的统计显示,本次比赛3次连续起跳离地瞬间,重心的水平速度(平均值)从单足跳开始呈逐渐减少的变化趋势。与世界锦标赛相比较,单足跳、跨步跳离地瞬间重心的水平速度均有显著性差异,P<0.01(P1=0.000,P2=0.000),其中李延熙和曹硕单足跳离地瞬间的水平速度相对较小。第三跳离地瞬间重心水平速度同样差异显著(0.01<P3=0.028<0.05)。分析认为,两次比赛离地瞬间水平速度的差异不仅仅是绝对速度方面的差异,还与运动员的竞技发挥程度相关。同一名优秀运动员,尽管他在一定程度上具备了创造较好成绩的实力,但运动员在比赛中发挥程度不同,它所表现出的竞技水平也不尽相同[11]。

表3 起跳离地瞬间重心水平速度、垂直速度及腾起角度一览表Table 3 Take-off Angle,Horizontal and Vertical Velocity of Center Gravity

有关腾起角的定义尽管在表述上不尽相同,但其实质都是强调在起跳脚蹬离地面瞬间,重心的合速度方向与水平面的夹角。相关研究表明,“起跳过程中水平速度的损失与腾起角成正相关关系”。也有研究指出“三级跳远的腾起角度一般为:第一跳16°、第二跳为13°和第三跳为21°左右[7,9]”。由于运动员地域、性别、技术风格等方面的差异性,腾起角度是否存在共性的问题需要我们进一步探讨。

起跳离地瞬间的垂直速度是影响腾起角度的重要因素。经t检验,两次比赛跨步跳离地瞬间垂直速度差异显著(0.01<P=0.03<0.05),本次比赛跨步跳腾起角17°±2.40°,与世界锦标赛(14°±1.51°)相比较差异非常显著(P<0.01)。腾起角度是水平速度和垂直速度的合速度与水平面的夹角,理想状态下,若垂直速度保持不变,水平速度变小,腾起角度有增大的趋势。离地瞬间水平速度小,垂直速度大是亚洲运动员表现出的共同特征,也是造成亚洲运动员腾起角度过大的主要原因。

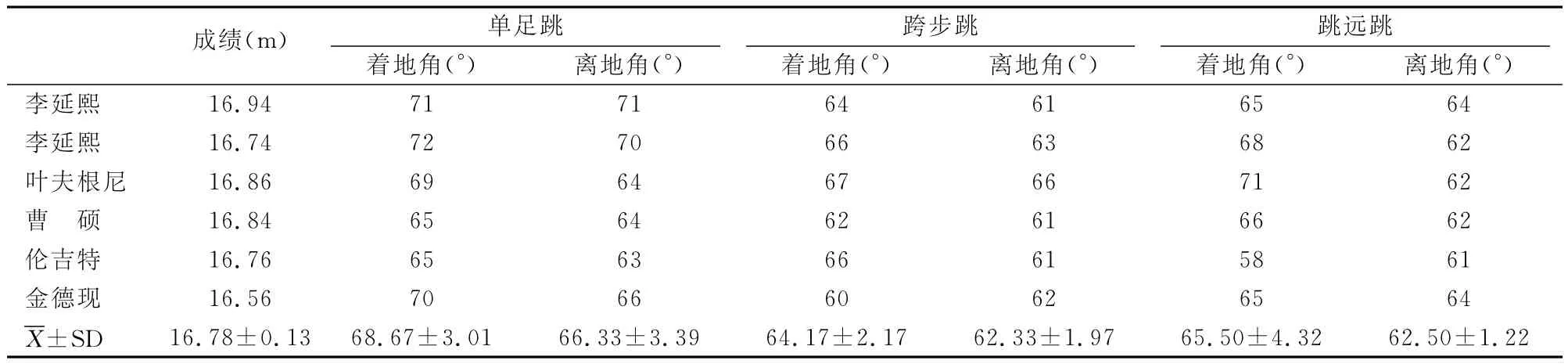

3.3 着地角度与离地角度分析

着地角与离地角是评价起跳效果的重要指标,优秀三级跳远运动员对每次起跳的着地角和起跳角均表现出很好的控制能力,共同特征为每次起跳的着地角均大于起跳角[5]。这一结论同样在第十届全运会男子三级跳远项目的相关报道中得到了验证[6]。

表4 三次起跳着地角、离地角分析一览表Table 4 Landing and Leaving Angle of Three Take-off

有研究认为,着地角小,前支撑阻力就大,着地时的制动力大,水平速度的损失就大,且由于这种损失是起跳腿着地瞬间与地面的冲击所引起,从而不会转化为垂直速度,是完全的损失[7]。通过表4可以看到,三跳中亚洲运动员的着地角同样大于离地角,其中单足跳着地角、离地角均最大,跨步跳着地角、离地角均最小。经t检验,3次起跳的着地角和离地角差异并不显著(P>0.05),说明5名运动员着地角和离地角相对比较均衡。

在本次比赛中,前5名运动员中李延熙单足跳着地角和离地角相对较大,韩国运动员金德现和印度运动员伦吉特分别在跨步跳及跳远跳环节出现着地角小于离地角的现象。统计数据显示,金德现在跨步跳环节速度损失最多并达到了1.65m/s。助跑速度越快,起跳难度越大。伦吉特和金德现尽管助跑最后两步的速度均比李延熙有优势,但起跳能力较差,技术上的断链最终会导致能量传递的效率大大降低。

3.4 支撑腿膝关节角分析

支撑腿膝关节角度参数的变化是评价腿部力量和肌肉退让工作能力的重要指标。表5数据显示,本次比赛亚洲运动员在3次起跳着地或离地瞬间,膝关节角度并没有明显的变化,其中着地瞬间膝关节角度在155°左右,离地瞬间角度在167°左右,亚洲运动员“屈蹬”现象较为明显。这种现象除了技术风格的差异之外,还与运动员下肢力量的强弱密切相关。

结合表2~表5可以发现,李延熙第3次试跳数据似乎要好于第5跳,但成绩却不是很理想。分析认为,赛前受伤病困扰,李延熙在第3跳跳远跳环节离地蹬伸很不充分,膝角只有158.4°,这可能是影响成绩的主要因素。比赛第4跳,李延熙出现了抽筋现象,第5跳跨步跳环节在离地瞬间膝角再次减小,仅有153.4°。

表5 三次起跳支撑腿膝关节角度一览表Table 5 Knee Angle of Supporting Leg of Three Take-off (°)

德国著名学者吕格曼教授认为,三级跳远单脚跳起跳支撑阶段膝角变化幅度在34°~35°之间,变化幅度越小,表明上板越积极;变化越大,则越倾向于借助腿部力量起跳[1]。表6数据显示,在单足跳、跨步跳、跳远跳三个环节缓冲幅度呈逐渐增加的趋势,跳远跳的缓冲幅度最大(20.78°±9.51°),这与前人所研究的34°~35°范围存在一定的差异。分析其原因,一方面,可能是亚洲运动员与欧美运动员在技术风格上存在差异,另一方面,可能存在样本同质性的差异。

李延熙在跨步跳和跳远跳环节缓冲幅度变化基本相似,说明其双腿的力量相对平衡。本次比赛运动员缓冲幅度较小,说明亚洲运动员强化了积极攻板意识,而不是借助腿部力量起跳。

3.5 三跳距离和比例分析

三跳距离和三跳比例是评价三级跳远技术类型的重要指标。本研究中,踏板精度即运动员着地脚脚尖到踏跳板前沿的距离;单足跳距离是从起跳板前沿到跨步跳同一脚脚尖的水平距离;跨步跳距离是从跨步起跳脚脚尖至跳跃起跳脚脚尖的水平距离;跳跃距离是跳跃起跳脚脚尖到脚落地最近点的水平距离。

表6 膝关节缓冲幅度一览表Table 6 Knee Range of Buffer

表7 三跳距离和比例分析一览表Table 7 Distance and Proportion of Three Jumping

依据不同的划分标准,三级跳远技术类型有多种分类方法。具有代表性的是前苏联的波波夫、马兹洛夫,他们将三级跳远技术划分为“高跳型”和“平跳型”两种技术类型。通过对该项目发展趋势的研究,北京体育大学郭元奇教授在国内率先提出了“速度型”三级跳远的概念。“速度型”三级跳远的特征可以概括为“两快一远”,即助跑速度快、三跳节奏快、第三跳距离远。

2009年柏林世界锦标赛男子三级跳远前8名运动员平均成绩为17.28±0.29m,三跳平均距离为6.35m、5.29m、5.77m,三跳平均比例为36.5%、30.4%、33.1%。2010年亚运会三级跳远前5名运动员6次试跳平均成绩为16.78±0.13m,其中单足跳距离最远,跨步跳距离最近仅有4.90m。单足跳和跳远跳比例相差仅为1%,从技术类型来看,亚洲运动员平跳型技术特征较为明显。国外优秀运动员跨步跳距离至少在5m以上,国内运动员李延熙和曹硕跨步跳距离相对较短。

李延熙2006年跳出17.12m成绩时,三跳远度和比例分别为 6.02m(35.2%)、4.82m(28.2%)、6.28m(36.7%),从技术类型来看属于“速度型”技术。2009年第11届全运会李延熙创造了17.59m的亚洲纪录时,三跳远度和比例分别为6.49m(37%)、5.30m(30%)、5.80m(33%),其技术类型属于“高跳型”。结合表7及2004—2009年技术监控数据来看,李延熙属于技术比较全面的“高跳型”运动员。

从理论上看“速度型”技术似乎比“高跳型”技术更合理一些,但国家队三级跳远何幼棣教练认为[3]:运动员自身的技术特点,是提高成绩的关键。对有特点的“单足跳”式的青少年三级跳远运动员,在训练上应尽量保持这种具有自然特点优势的先天技术,让他们尽量发挥这方面的特长与自然的能力,不一定都要改为“跳跃型”技术。由此可见,教练员训练理念对运动员技术风格的塑造起着重要的作用。

4 结论与建议

1.亚洲运动员助跑最后两步步长及助跑速度与世界优秀运动员具有显著性差异,国外优秀运动员助跑最后两步步长与速度匹配的实效性较好。

2.本次比赛单足跳和跨步跳离地瞬间重心的水平速度、跨步跳腾起角与世界锦标赛相比较,具有显著性差异(P<0.01)。离地瞬间水平速度小,垂直速度大是亚洲运动员表现出的共同特征,也是造成腾起角度过大的主要原因。

3.经t检验,5名运动员3次起跳每一环节的着地角和离地角几乎无差异,建议在合理增大着地角的基础上适当的减小离地角。

4.与国外优秀运动员相比较,亚洲运动员着地支撑腿膝角较小,缓冲幅度相对较小,虽然着地比较积极,但蹬伸不够充分。

5.与世界优秀男子三级跳远运动员相比较,亚洲运动员单足跳和跨步跳距离相对较短,其中“屈腿着地起跳蹬伸”技术是影响因素之一。相对于“高跳型”和“平跳型”技术,从理论上“速度型”技术似乎更合理一些。

[1]布吕格曼(德国)等.第六届世界锦标赛生物力学报告[J].田径,1998,(8):15-18.

[2]郭元奇.三级跳远技术的现状及其发展趋势[J].北京体育大学学报,2000,23(4):567-568.

[3]何幼棣.对三级跳远技术的在理解[J].田径,2000,(6):16-17.

[4]刘生杰,王国祥.第11届全运会女子三级跳远运动员三跳技术的运动学分析[J].体育学刊,2011,18(2):106-111.

[5]刘生杰,刘虎平.中外优秀男子三级跳远运动员跨步跳技术的比较[J].首都体育学院学报,2008,20(1):114-116.

[6]李建英,李磊,郭甫,等.十运会男子三级跳远运动员三跳技术运动学分析[J].成都体育学院学报,2008,34(3):41-44.

[7]卢刚,王宗平.中外两名优秀三级跳远运动员起跳技术分析[J].首都体育学院学报,2000,16(2):57-59.

[8]许滨,许晶.对影响我国男子三级跳远运动成绩主要因素的分析[J].成都体育学院学报,2009,35(10):52-56.

[9]苑廷刚,李爱东,李汀,等.我国优秀女子三级跳远运动员谢荔梅跳14.90m 关键运动学参数研究[J].中国体育科技,2008,44(5):91-94.

[10]余丁友.我国优秀男子三级跳远运动员水平速度损失原因的运动学分析[J].中国体育科技,2003,39(6):28-31.

[11]郑富强.中外优秀女子三级跳远运动员速度研究[D].北京:北京体育大学,2011.

[12]FU KASHIRO S,IIMOTO,et al.Y,A biomechanical study of the triple jump[J].Med Sci Sports Exe,1981;13(4):233-237.

[13]YU B,HA YJ G.Optimum phase ratio in the triple jump[J].J Biomech,1996,29 (10):1283-1289.