吕宋海峡浮游动物群落结构的初步研究

连喜平, 谭烨辉, 刘永宏, 黄良民, 陈清潮, 周林滨,2

(1.中国科学院海洋生物资源可持续利用重点实验室 南海海洋研究所, 广州 510301; 2.中国科学院研究生院,北京 100039)

浮游动物是海洋生态系统中最主要的次级生产者,其种类组成、数量分布以及种群数量的变动影响着海洋生态系统内部能量流动和物质循环的方向和效率。浮游动物在海洋生态系统的结构和功能中发挥着重要的调控作用,因而具有重要的意义;此外,由于浮游动物的分布与其栖息区域环境条件密切相关,不同生态习性的种类可指示不同性质水系的扩布状况,所以研究海洋浮游动物群落结构的物种组成和群落结构是研究海区其它生态和环境问题的基础。

吕宋海峡,通常是指位于台湾岛和吕宋岛之间(18.52°N,120.22°E)的水域,包括巴布延海峡、巴林塘海峡和巴士海峡,是南海连接西太平洋的主要通道。同时,吕宋海峡也是南海与世界大洋之间水交换的主要通道[1]。

黑潮起源于北赤道流在吕宋岛以东11°N~14.5°N的北向分支,黑潮作为太平洋最强的一支西边界流在流经吕宋海峡时发生形变并作用于南海,对南海北部环流及其变异有十分重要的影响[2]。孙剑等[1]研究了吕宋海峡黑潮的季节变化特征及其对南海的影响,指出夏季黑潮可以到达吕宋海峡南部,一直流到120.5°E~121°E线附近。该季节南海水与西太平洋水的分界可以看成120.5°E线,黑潮水以最小规模进入并影响南海,是对南海影响最小的季节。流经吕宋海峡的黑潮以及其在吕宋海峡处的水交换对浮游动物的种类组成以及群落结构有着重要的影响。目前国内关于南海浮游动物的研究主要集中于吕宋海峡以西(即120°以西)的海域[3-5],很少有关于吕宋海峡附近海域浮游动物群落结构的研究。

本研究比较分析了2008年8至9月吕宋海峡浮游动物群落结构和种类组成,同时结合环境因子,探讨吕宋海峡浮游动物的群落结构特征及其受不同性质水团的影响。

1 材料与方法

1.1 样品采集与计数

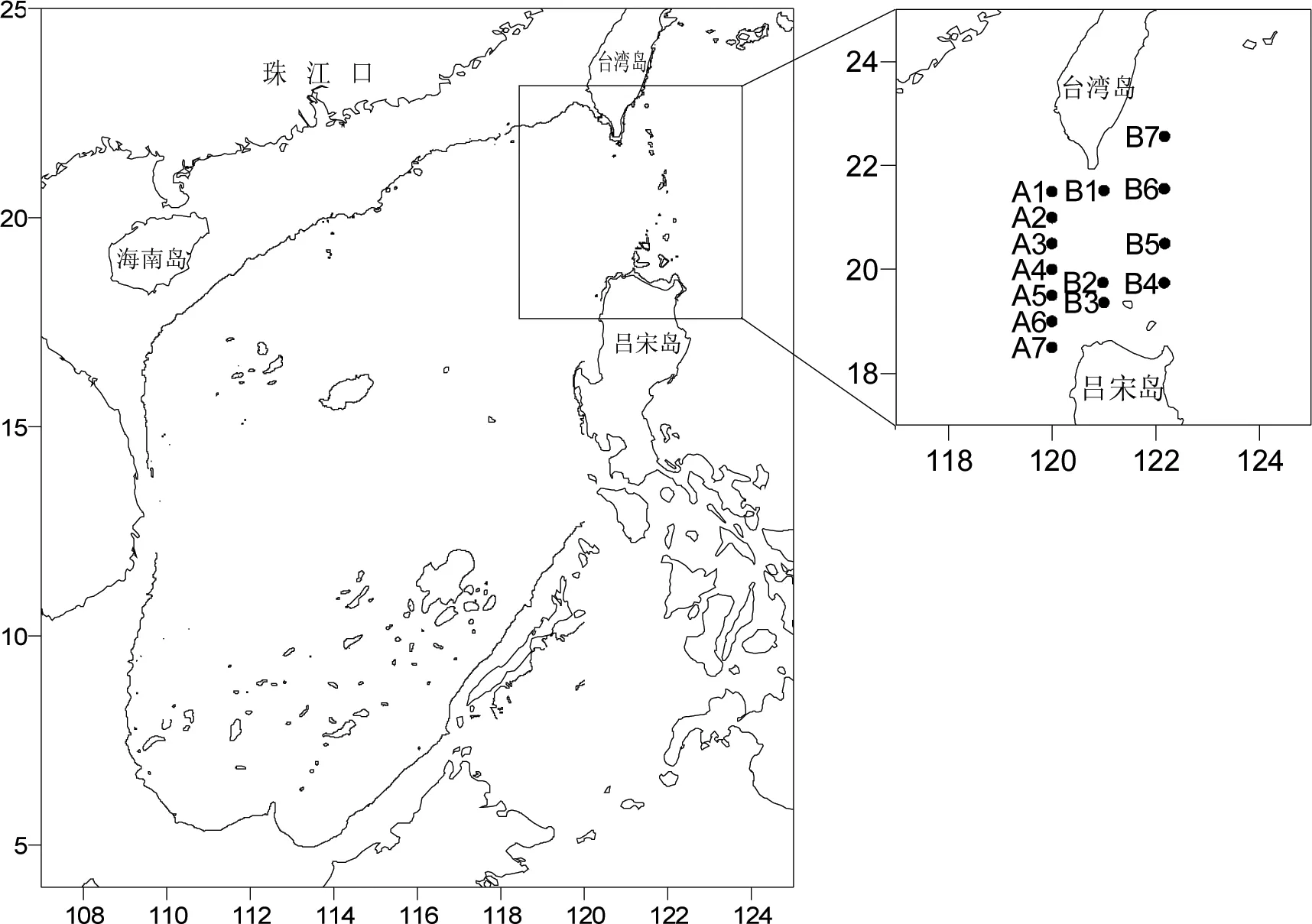

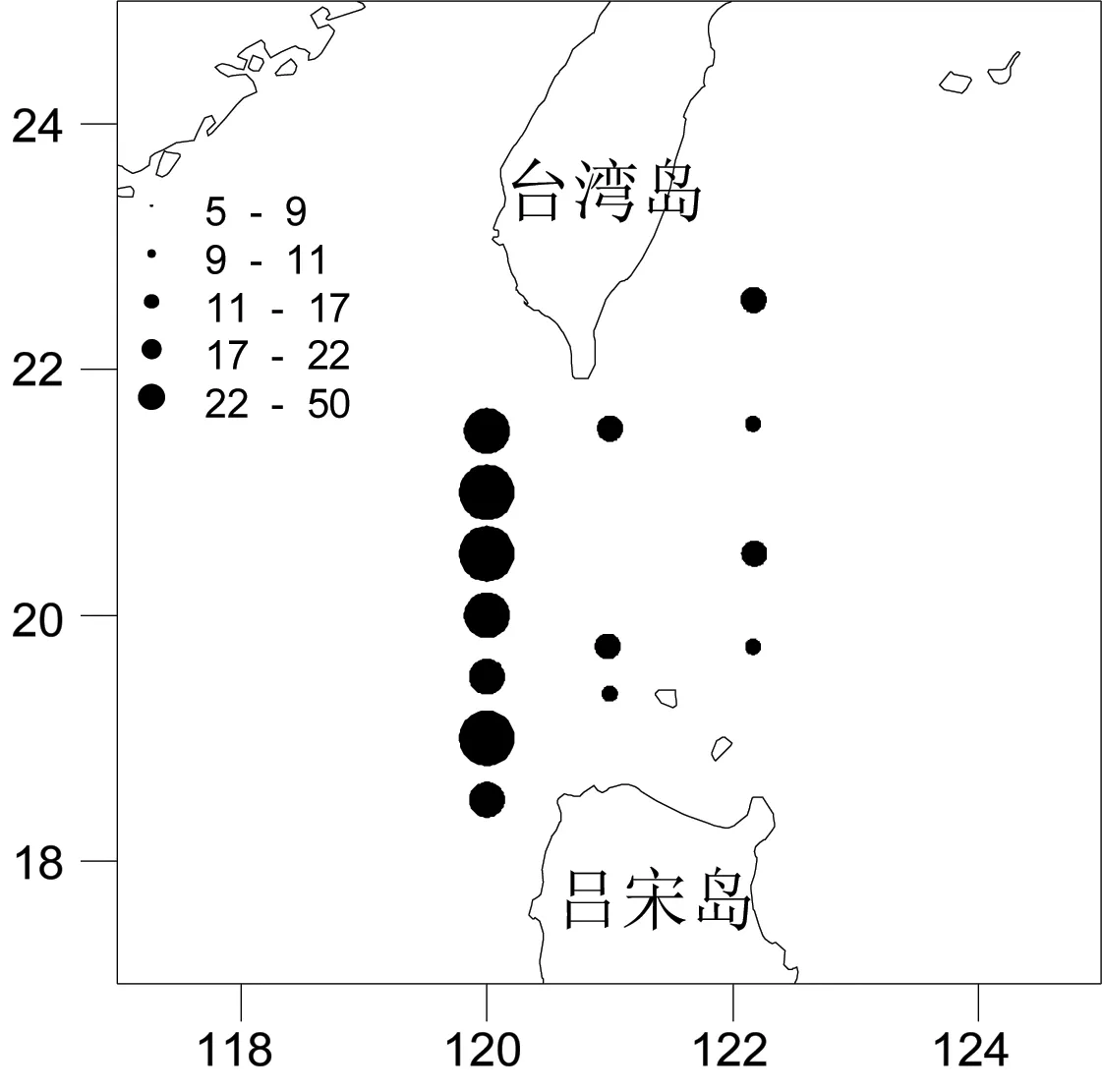

本航次依托中国科学院南海海洋研究所开放航次,搭载“实验3号”船,于2008年8月15日至9月15日对吕宋海峡附近海域进行了调查,共设置14个海洋生物调查站位(图1),表1列出了各调查站位的水深和经纬度。断面的选择考虑了主要受南海北部海水影响的吕宋海峡西部海域和主要受黑潮影响的吕宋海峡东部海域。A1-A7站位于吕宋海峡西部海域,B1-B3站位于吕宋海峡中部海域,B4-B7站位于吕宋海峡东部海域。

浮游动物采集使用大型浮游生物网(网口内径80 cm,网身长280 cm,网目孔径0.500 mm)进行0~200 m水层的垂直拖网。所采样品现场固定于5%的福尔马林海水溶液中,带回实验室进行样品分析。浮游动物采集、处理、计数等均按照《海洋调查规范-海洋生物调查》[6]进行。水深、水温、盐度等指标用CTD(Sea-Bird Electronics, Inc.)现场同步测定。吕宋海峡附近海域地转流图来源于APDRC(http://apdrc.soest.hawaii.edu/data/data.php)。

图1 吕宋海峡调查站位

表1 吕宋海峡调查站位的水深和经纬度

1.2 数据处理

浮游动物优势度Y,参考孙儒泳的动物生态学原理[7],计算公式为:

(1)

多样性指数H: 采用香农-威纳指数 (Shannon—Wiener index)计算[8-9],计算公式为:

(2)

均匀度J,采用Pielou指数计算[8-9],计算公式为:

(3)

式(1)-(3) 中,ni是第i种的细胞个数;fi为该种在所有样品中出现的频率;N为全部样品中的所有物种的总细胞数量。Pi=ni/N,ni为第i种的细胞数量比率;S为总物种数。

应用PRIMER 6软件中的聚类分析(CLUSTER)方法分析不同网具所采集浮游动物的种类组成和密度分布的差异[10]。物种密度数据经过开2次平方转换后,采用Bray-Curtis距离系数建立站位间的等级相似矩阵。在此基础上建立非度量多维标度排序图(nMDS)。

2 结果与分析

2.1 温度和盐度特征

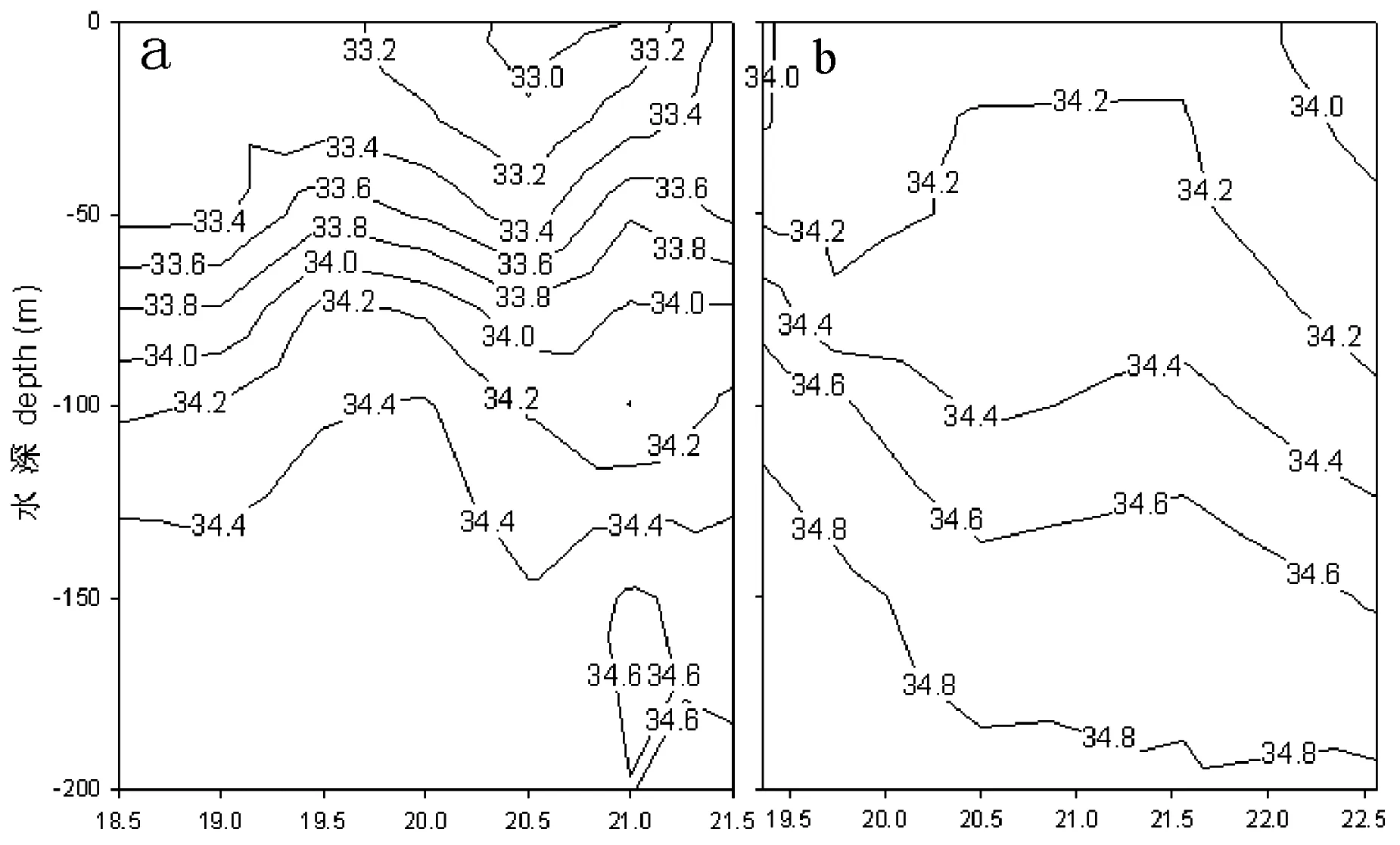

本次调查中,吕宋海峡海水表层温度(SST)变化范围为28.58℃~29.93℃,海水表层盐度(SSS)变化范围为32.95‰~34.17‰。图2为A1-A7和B4-B7两个断面的温度和盐度坡面图,从图2中可以看出,虽然A断面和B断面的表层温度差别不大,但随着水深的加深,B断面比A断面水温高约2℃~4℃,两者差异较大。当水深为200 m时,A断面温度约为16℃,而B断面约为22℃。两个断面的盐度也有很大差别,B断面海水的盐度明显高于A断面(图3)。由此我们可以得出,B断面受到高温高盐黑潮水的影响,而A断面则处于南海北部外海水的影响。值得指出的是,A7站位靠近吕宋岛以西有明显的上升流迹象。

图2 A断面(a)和B断面(b)温度(℃)垂直分布

图3 A断面(a)和B断面(b)盐度垂直分布

地转流的分析表明,黑潮的路径为从吕宋岛的东北部到台湾岛的西南部,黑潮水以流套方式进入南海,然后从台湾岛南部流出(图4)。在此次调查期间黑潮水对南海北部的影响较小。

2.2 浮游动物的种类组成、多样性指数和均匀度

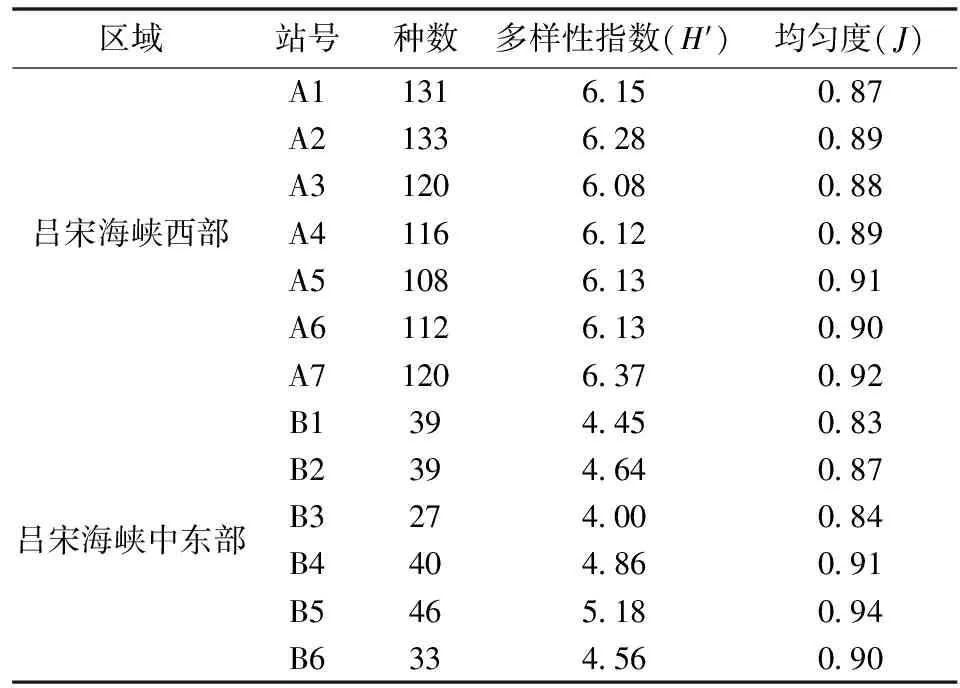

本次调查鉴定出的浮游动物为257种和浮游幼虫12个类群,包括放射虫1种、水母类41种、多毛类6种、软体动物10、介形类15种、桡足类111种、糠虾类1种、端足类20种、磷虾类11种、十足类3种、毛颚类20种和被囊类18种。其中桡足类的种类最多,占浮游动物总种数(包括浮游幼虫)的41%,其次为水母类,占浮游动物总种数的15%。浮游动物种数的平面分布见表2,从表中可以看出,吕宋海峡西部海域浮游动物的种类数、多样性指数比吕宋海峡中东部海域高。前者的浮游动物种类数变化范围为108~133种,平均为120种,后者浮游动物种类数的变化范围为27~46种,平均为38种,前者平均数为后者的3.16倍。吕宋海峡西部海域和中东部海域浮游动物均匀度的差别不明显。

图4 2008年9月3日吕宋海峡附近海域的地转流图

表2 浮游动物种数、多样性指数和均匀度的分布

2.3 浮游动物丰度分布

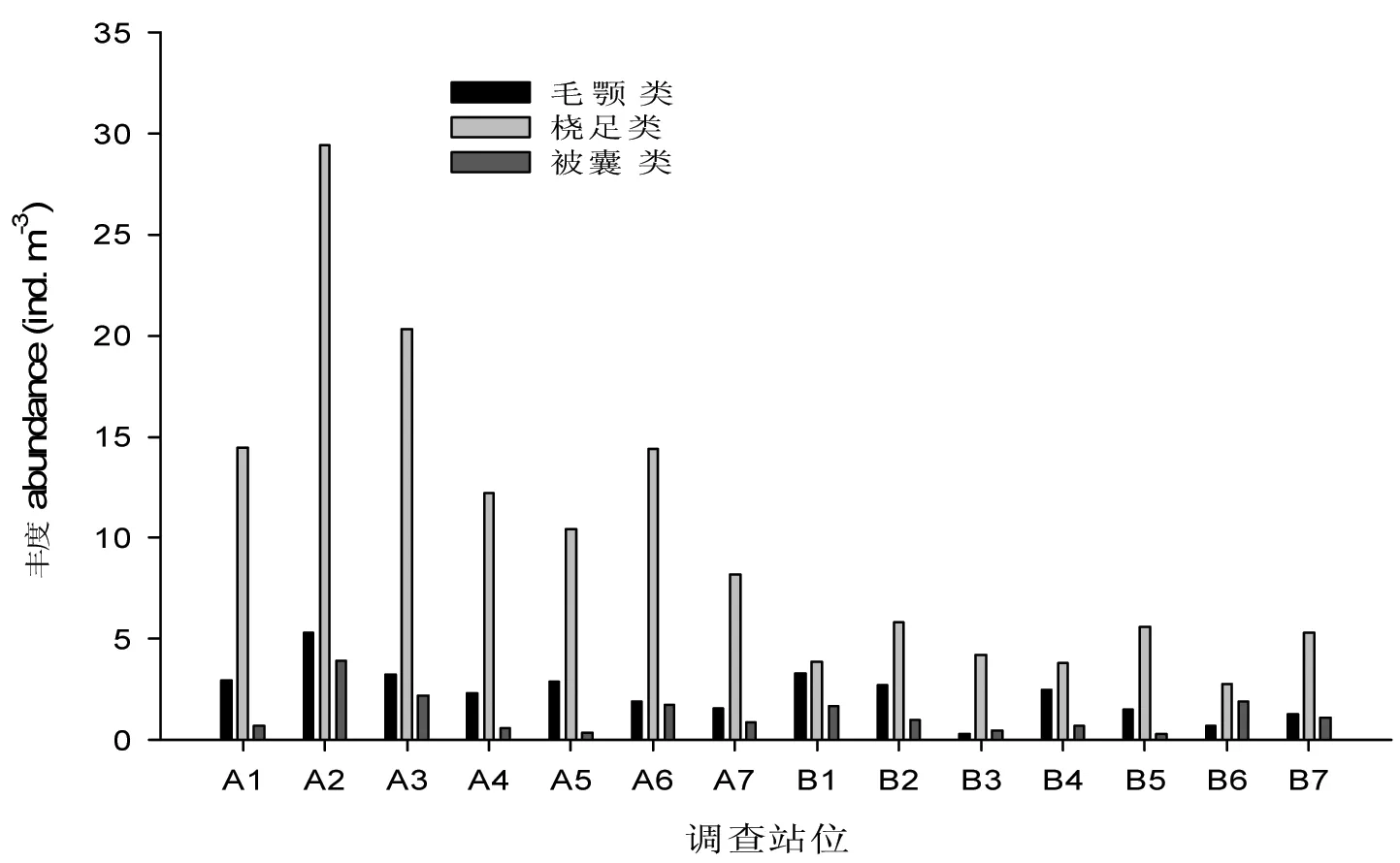

吕宋海峡浮游动物丰度变化范围为5.3~47.6 ind./m3,平均为(16.76±11.36)ind./m3。其中,吕宋海峡西部海域(A1-A7调查站位)浮游动物平均丰度为24.62 ind./m3,而吕宋海峡中东部海域(B1-B7调查站位)浮游动物平均丰度为8.9 ind./m3,两者之间相差2.77倍(图5)。

图5 吕宋海峡海域浮游动物的丰度(ind./m3)

桡足类、毛颚类和被囊类是吕宋海峡附近海域浮游动物的3大类群,它们的丰度分别占浮游动物总丰度的60.03%、13.82%和7.52%。从图6可以看出,吕宋海峡西部海域浮游动物尤其是桡足类的丰度较高,而吕宋海峡中东部的浮游动物丰度较低,其中桡足类的差别较大,而毛颚类和被囊类的差别较小。

图6 浮游动物主要类群丰度(ind./m3)的分布

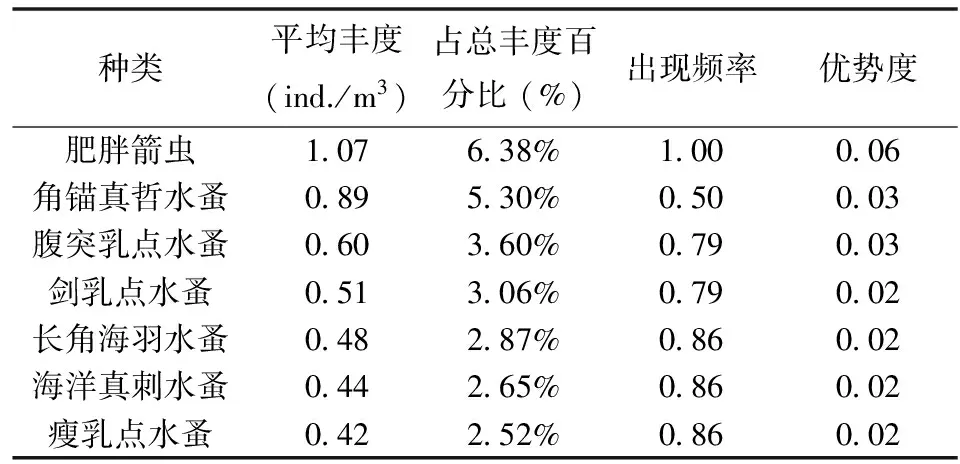

2.4 优势种及其丰度分布特征

表3是吕宋海峡附近海域浮游动物的优势种。吕宋海峡浮游动物的优势种依次为肥胖箭虫(Flaccisagittaenflata),角锚真哲水蚤(Rhincalanuscomutus)、腹突乳点水蚤(Pleuromammaabdominalis)、剑乳点水蚤(Pleuromammaxiphias)、长角海羽水蚤(Haloptiluslongicornis)、海洋真刺水蚤(Euchaetamarina)、瘦乳点水蚤(Pleuromammagracilis)6种,这些优势种主要是暖水性种类。

表3 浮游动物优势种的丰度和优势度

2.5 浮游动物群落结构

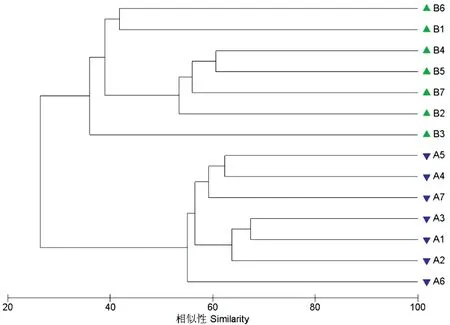

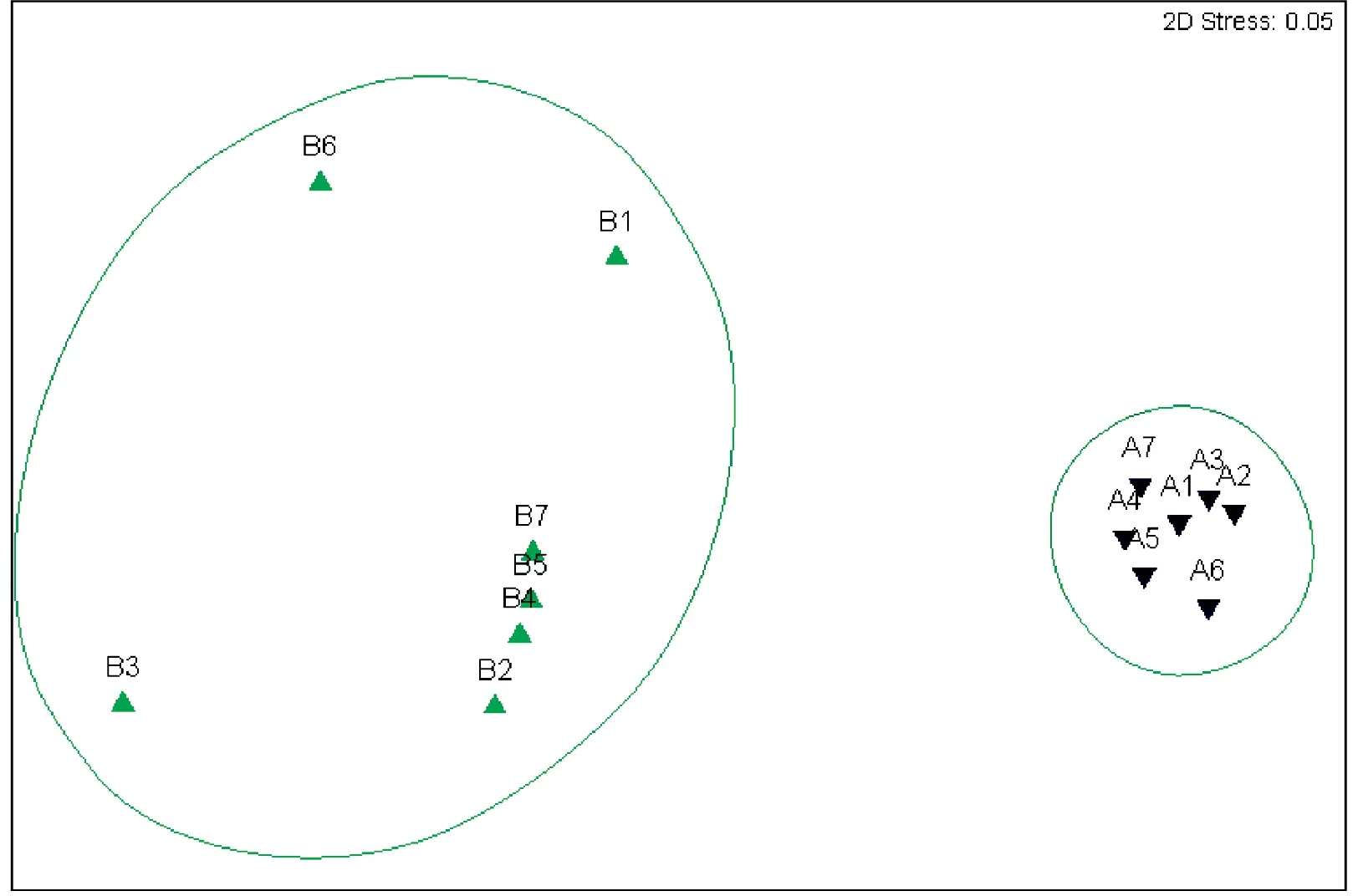

聚类分析结果表明,吕宋海峡附近海域浮游动物被分为两个类群(图7和图8)。一个类群为主要受黑潮水影响的浮游动物类群,其主要位于吕宋海峡的中东部,以下简称为黑潮类群;另一个为主要受南海海水影响的浮游动物类群,位于吕宋海峡的西部,以下简称为南海类群,这两个类群的浮游动物群落结构有较大差异。南海类群浮游动物的相似度大约在60%以上,浮游动物种类丰富,多样性指数和丰度较高。黑潮类群浮游动物相似度较西部低,约为40%以上,且该类群浮游动物种类较少,多样性指数和丰度较低。

图7 吕宋海峡附近海域浮游动物聚类分析树枝图

图8 夏季吕宋海峡海域浮游动物丰度(ind./m3)的nMDS排序图

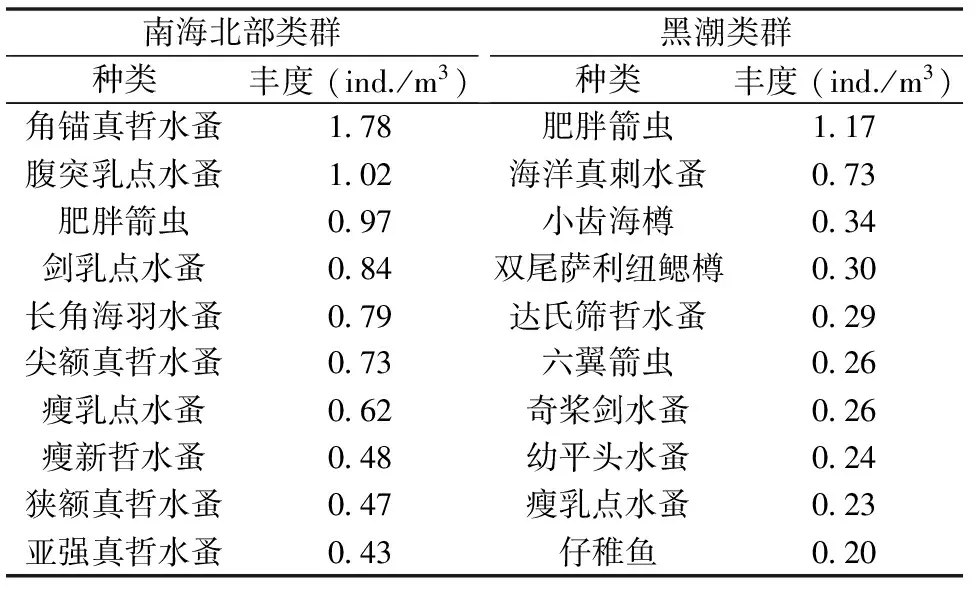

表4列出了两个类群中丰度最高的前10种浮游动物,从表中我们可以看出,这两个类群的浮游动物优势种有很大差别。南海类群的主要优势种为角锚真哲水蚤、腹突乳点水蚤、肥胖箭虫、剑乳点水蚤、长角海羽水蚤、尖额真哲水蚤、瘦乳点水蚤、瘦新哲水蚤(Neocalanusgracilis)、狭额真哲水蚤(Subeucalanussubtenuis)、亚强真哲水蚤(Subeucalanussubcrassus)。而黑潮类群的主要优势种为肥胖箭虫、海洋真刺水蚤、小齿海樽(Doliolumdenticulatum)、双尾萨利纽鳃樽(Thaliademocratica)、达氏筛哲水蚤(Cosmocalanusdarwinii)、六翼箭虫(Flaccisagittahexaptera)、奇桨剑水蚤(Copiliamirabilis)、幼平头水蚤(Candaciacatula)、瘦乳点水蚤、仔稚鱼(fishlarva)。

表4 吕宋海峡海域两个浮游动物类群(南海浮游动物类群和黑潮浮游动物类群)的优势种比较

3 讨论

吕宋海峡附近海域有两个主要的水团,即南海水团和黑潮水团。Liang等[11]发现黑潮水通过流套方式入侵南海。孙剑等[1]研究表明,夏季吕宋海峡南部西北向海流,一直流到120.5°E~121°E附近,该季节南海与西太平洋的分界线可以看成120.5°E线,黑潮水小规模进入南海,是对南海影响最小的季节。通过上述研究表明,在吕宋海峡两侧海水的理化性质有很大差别,这与我们的调查相一致。与吕宋海峡西部海域相比较,吕宋海峡东部海域的海水温度和盐度较高。同时从该海域地转流图可以看到,本次调查期间黑潮水对吕宋海峡西部影响较小。通过浮游动物的聚类分析表明,吕宋海峡附近海域的浮游动物被分成两个类群,即南海类群和黑潮类群。这与Hwang等[12]关于台湾南部桡足类群落结构和Ling等[13]关于吕宋海峡表层细菌的群落结构分析结果相似。这说明在夏季,黑潮水通过吕宋海峡对南海的影响较小。此处值得一提的是B1、B2和B3这3个站,虽然这3个站位于吕宋海峡的中部,但受黑潮水的影响比较大,其浮游动物群落结构与受黑潮影响区域的浮游动物群落结构类似(图7和图8)。这与孙剑等[1]对吕宋海峡的研究相吻合,即该季节南海与西太平洋的分界线可以看成120.5°E线,这3个站位于受西太平洋的黑潮影响的海域,因此其浮游动物群落结构与黑潮海域浮游动物群落结构类似。通过对浮游动物的研究表明,夏季吕宋海峡西部海域主要受到南海水的影响,黑潮水通过吕宋海峡对南海浮游动物的影响较小。

两个类群浮游动物的优势种也有很大不同:南海类群的优势种,如角锚真哲水蚤、尖额真哲水蚤、狭额真哲水蚤、亚强真哲水蚤等属于暖水性外海高温偏低盐类群,该类群在南海占据相当优势[3-4],但与热带大洋高温高盐类群相比较,其适盐、适温性较低[14-16]。黑潮类群优势种,如海洋真刺水蚤、小齿海樽、双尾萨利纽鳃樽、达氏筛哲水蚤、六翼箭虫、奇桨剑水蚤等都属于热带大洋高温高盐类群[14-16]。这一类群由适温适盐较高的高温、高盐种组成,广泛分布于受黑潮暖流影响的水域,主要分布在黑潮表层水中,密集区出现在黑潮锋附近水域。该类群浮游动物成为优势种一定程度上反映了黑潮水对吕宋海峡西部海域的影响。指示性种类分布的研究对不同水团的消长扩布有指示作用,因此可以通过研究黑潮指示种的分布来推断出黑潮水对南海的入侵程度。

4 结论

2008年8月15日至9月15日吕宋海峡浮游动物调查中,共鉴定浮游动物257种浮游幼虫12个类群,包括放射虫1种、水母类41种、多毛类6种、软体动物10、介形类15种、桡足类111种、糠虾类1种、端足类20种、磷虾类11种、十足类3种、毛颚类20种和被囊类18种。其中桡足类的种类最多,其次为水母类。吕宋海峡西部海域浮游动物物种数、多样性指数高于吕宋海峡中东部海域。

吕宋海峡附近海域浮游动物丰度变化范围为5.3~47.6 ind./m3,平均为(16.76±11.36)ind./m3。其中,吕宋海峡西部海域浮游动物平均丰度高于吕宋海峡中东部海域。

吕宋海峡浮游动物分为两个类群,即黑潮类群和南海类群,这两个类群的浮游动物群落结构有较大差异。通过研究热带大洋高温高盐类群(黑潮指示种)的消长扩布可以判断出黑潮水对南海的入侵程度。

[1]孙 剑, 侯立培, 谢巨伦.吕宋海峡黑潮季节变化初步分析[J].海洋预报, 2006, 23: 60-63.

[2]赵 伟.吕宋海峡水交换的季节性变化研究[D].中国科学院海洋研究所, 2007, 1-5.

[3]张武昌, 高尚武, 孙 军, 等.南海北部冬季和夏季浮游哲水蚤类群[J].海洋与湖沼, 2010, 41(3): 448-458.

[4]Zhang W C, Tang D L, Yang B, et al.Onshore-offshore variations of copepod community in northern South China Sea [J].Hydrobiologia, 2009, 636: 257-269.

[5]李纯厚, 贾晓平, 蔡文贵.南海北部浮游动物多样性研究[J].中国水产科学, 2004, 11(2): 139-146.

[6]海洋生物调查, 海洋调查规范[M].北京: 中国标准出版社, 1992, 34-43.

[7]孙儒泳.动物生态学原理[M].北京: 北京师范大学出版社, 1992, 360-361.

[8]马克平.生物多样性研究的原理与方法[M].北京: 中国科技出版社, 1994, 141-165.

[9]徐兆礼, 陈亚瞿.长江口最大浑浊带浮游生物的生态研究[J].中国水产科学,1995, 2(1): 39-48.

[10]Clarke K R, Warwick R M.Change in marine communities: an approach to statistical analysis and interpretation[M].Plymouth: Plymouth Marine Laboratory, 1994.

[11]Liang W D, Yang Y J, Tang T Y, et al.Kuroshio in the Luzon strait[J].Journal of Geophysical Research Oceans, 2008, doi: 10.1029/2007JC004609.

[12]Hwang J S, Dahms H U, Tseng L C, et al.Intrusions of the Kuroshio current in the northern South China Sea affect copepod assemblages of the Luzon Strait[J].Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 2007, 352(2007):12-27.

[13]Ling J, Zhang Y Y, Dong J D, et al.Spatial variation of bacterial community composition near the Luzon strait assessed by polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis(PCR-DGGE) and multivariate analyses[J].African Journal of Biotechnology, 2011, 10(74): 16897-16908.

[14]杨关铭, 何德华, 王春生, 等.台湾以北海域浮游桡足类生物海洋学特征的研究Ⅰ:数量分布[J].海洋学报, 1999, 21(4): 78-86.

[15]杨关铭, 何德华, 王春生, 等.台湾以北海域浮游桡足类生物海洋学特征的研究Ⅱ:群落特征[J].海洋学报, 1999, 21(6): 72-80.

[16]杨关铭, 何德华, 王春生, 等.台湾以北海域浮游桡足类生物海洋学特征的研究Ⅲ:指示性种类[J].海洋学报, 2000, 22(1): 93-101.

——以“不同咖啡因饮料对水蚤心率的影响”为例