对周期训练理论的审视

李婷文,张 健,张建华,席繁宏,田汜明

第29届北京奥运会的成功举办,使我国金牌数量首次超过美国,跃居金牌榜首位,圆满完成了“赶俄超美”历史性战略目标[1]。在这漫长的奋斗历程中,我国竞技体育受“缩短战线,保证重点”战略思想的影响,培育了一批核心优势奥运竞技项目,这批精心培育的优势、核心项目是我国历届奥运会的得分点;与此相对应的传统训练理论经受住了实践的检验。但随着现代赛事的增多、赛程的缩短,传统周期训练理论在指导运动训练实践方面显得有些“捉襟见肘”。于是,人们对马特维耶夫的周期理论提出了诸多质疑。维尔霍山斯基(Verchoschanskij)等学者依据运动员不同的训练阶段所采用的训练方法不同,并针对运动员的专项需要提出了单元训练模式,在实践中运用板块训练理论来应对新赛制的变化。

1 周期训练理论产生的背景

周期训练理论提出是根据运动员竞技状态的形成需经过“获得”、“保持”和“消失”三个阶段,相应地把运动训练过程的一个大周期分为准备期、比赛期和过渡期3个部分,并针对不同时期的特点提出了各个时期的训练目标,该理论秉承“一般训练与专项训练的不同安排”和“负荷量与负荷强度的不同比例”这一基本原则,即强调在训练的不同时期训练手段(一般训练与专项训练)和负荷(量与强度)强调的重点是不同的。由于周期训练理论的提出只是从前苏联国家队的游泳、举重和田径等几个项目中总结出来的原则和规律,马特维耶夫(Matwejew)在勾勒周期理论期间以及在该理论形成之后多年的应用过程中,只是从教育学和方法论的角度对竞技训练过程进行解释和归纳,而较少考虑机体在训练过程中产生的生理、生化反应,尤其是没有深入分析研究不同运动项目的周期特点。导致该理论本身就缺乏理论基础和实验数据的支撑,缺乏普遍性的意义。

2 对周期理论的审视

马特维耶夫周期训练理论在指导我国运动训练实践中占有重要的地位。该理论一经提出,前苏联的竞技体育成绩在其指导下得到显著提高,而我国竞技运动项目,尤其是体能类运动项目,在引入周期训练理论后,历届重大赛事中参赛成绩斐然,并使个别项目成为我国的奥运会夺金点。随着运动训练实践的不断检验,该理论已经被我广大教练员所接受,成为当时我国运动训练最具影响力的理论之一。

然而,在长达30多年的应用过程中,运动训练主体只是简单和全面的接受该理论,并没有对该理论提出质疑与创新。近年来,运动训练实践不断促使实践主体对周期理论提出质疑的情况下,人们还是习惯将着眼点放在训练中出现的新问题上,至于如何在该理论框架下解决,却没有给出预期答案。随着竞技体育运动技术的不断发展,以及体育科研水平的不断提高,许多国外学者对此提出质疑,认为它不能覆盖运动训练的全过程,忽视了不同运动水平运动员的生理、生化水平以及对训练方法和负荷的不同要求,缺乏不同年龄、水平和身体条件运动员的区别对待,尤其不利于高水平运动员专线训练水平的进一步提高。在我国以周期理论占主导地位的体能类项目(田径、游泳、赛艇、自行车和速度滑冰)训练过程中,运动员竞技水平在达到一定层次后却停滞不前。国内许多优秀运动员身体条件、运动素质都不低于国外的优秀运动员,但参赛时所需的专项能力却远远低于国外选手,使我们不得不对马特维耶夫(Matwejew)的周期训练理论提出质疑和反思。

3 运动训练分期与运动训练计划

周期训练理论以时间为单位,根据运动员参加比赛的次数或重要程度,可以运动训练全过程划分为准备期、比赛期和恢复期3个阶段。在不同的训练阶段中训练的量、强度要符合运动员的运动水平,做到有针对性的制定训练计划,最终实现提高运动员竞技水平的目的。

3.1 准备阶段

准备阶段是运动员建立生理适应的基础阶段,是运动员在运动竞赛过程中获得良好状态的前提。如果运动员训练过程没有充分的准备期,那么在比赛中就不可能出现最佳生理适应,也可不能取得良好的运动成绩。

3.1.1 多元化的训练手段

运动员的早期要注重多元化发展,以实现运动员身体素质的全面发展。在运动员基础塑造阶段进行多元化的一般训练,能为后期的专项训练奠定扎实的基础。过早脱离多元化的发展进行专项训练,运动员成绩提高快,在较早的时间出现较高的竞技水平,这是一件非常有诱惑的事情。但是,这样做的后果是缩短运动员的运动寿命,比赛成绩不稳定,伤病风险增加,所以教练员和家长要抵抗住这种诱惑。相反,在运动训练的早期进行全面而多元化的发展,可以为运动员日后进行专项训练打下坚实的身体基础,虽然比过早进行专项训练的运动员出现最佳运动成绩的时间有所推迟,但是此阶段出现最佳运动成绩却是运动员已达到生理和心理成熟的标志。比赛成绩稳步提高,有较长的运动寿命,并且由于渐进的训练负荷和全面的生理发展,促使运动员伤病较少出现。

3.1.2 专项训练阶段

经过一段时间的多元化训练,教练员要综合考虑运动员的综合素质,通过采用和运动员交谈的方式,最终选择某个项目来进行专项训练。我国优秀110 m栏运动员刘翔最初从事跳高项目,但经孙海平教练的细心观察,发现刘翔具有优秀男子110 m栏运动员的潜质,在师徒双方交流的基础上,刘翔最终选择了110 m栏作为专项,改写了亚洲人在短跨项目上“不能夺冠”的历史。专项训练的结果是使运动员获得与该项运动的动作模式、代谢需求、力量收缩类型、以及肌肉收缩模式的生理性适应。这种特殊的适应并不仅仅是生理反应,因为技术、战术、心理特征也是随着专项训练而发展的。专项训练是建立在多元化训练的基础上,运动员从初学者到成为熟练掌握某项运动技能的高水平运动员,总训练量和训练强度都呈现逐渐增加的趋势,同时专项训练水平也逐渐增加。早期专项化,一直是困扰我国训练界,且一直未解决很好的问题,这种急功近利的做法,没有给运动员打好扎实的体能基础。在高水平阶段存在专项不足的现象,教练员在训练中必须根据人体生长发育特点,训练水平和专项的要求调整一般与专项训练的比例。

3.2 比赛阶段

随着比赛的临近,运动训练的总训练量和强度达到一定极限,运动员由于长期处于高强度训练状态,心理压力随比赛的临近和训练负荷强度增大而呈现上下波动的趋势。教练员要在平时的训练当中穿插一些表演赛或者模拟赛,锻炼运动员的心理素质,使心理压力在比赛时降到最低,周期训练是消除运动员训练和比赛所产生的压力的重要手段,在制定计划时教练员要考虑训练与比赛的影响,运动员承受的压力的水平,制定合理的训练计划,使疲劳和心理压力降到最低。同时教练员要根据运动员的年度训练计划,区分主要比赛和次要比赛。现在的竞技阶段比赛时间长、赛次多,要使运动员在每次比赛都出现最佳竞技状态是不可能的,教练员要合理安排运动训练,使运动员在主要比赛时出现最佳竞技状态。这样并不意味着运动员不需要重视每一次比赛,运动员可以从参加次要比赛从中汲取一定的比赛经验并发现自己技、战术的不足,进行积极地纠正,在参加重大比赛时取得优异的比赛成绩。有些教练员急功近利让运动员参加所能参加的比赛,以赛代练,运动员没有充足的时间准备比赛,中断运动员的训练,导致运动员在重大比赛时难以发挥最佳的技、战术能力及应对策路。

3.3 恢复阶段

为了训练适应达到最大化必须使运动员的训练、比赛、恢复达到平衡。运动员进行大运动量或高强的比赛时,身体处于严重的疲劳状态,如果运动员能在保持体能不变的情况下消除疲劳,那么将从本质上提高下一周期准备状态和竞技状态。大多数教练员通过采取主动恢复、被动恢复和补充营养物质来消除运动疲劳。被动恢复是最基本的恢复方式,睡眠是最主要的恢复手段。睡眠对帮助运动员恢复具有重要作用。在促进训练恢复和适应比赛、优化比赛和训练水平时,充足的睡眠是必要的;主动恢复或者小幅度放松运动与被动恢复方式相比,对于提高训练后恢复效果更有效。以低于50%的最大吸氧量强度实施主动恢复取得的显著效果包括乳酸的清除速度显著提高,运动后体温平缓下降,中枢神经系统的活性下降。尽管主动恢复是最合适、最有效的运动后恢复干预手段,但主动恢复也有代谢消耗;运动后营养物主要涉及补充肌糖原、肝糖原、补水与电解质、促进机体组织恢复和再生。训练前、中、后都要进行康复性训练和医学手段恢复,提高机体高强度训练的恢复速度。长时间的恢复是设计合理的周期训练计划的前提,大多数教练员恰恰经常忽视放松部分,影响整体的训练效果。放松过程可以使人体各项机能恢复到稳定水平,合理的安排放松是训练课的一个重要部分。

4 不同项目高水平运动员训练方式不同

4.1 有氧训练

耐力是指“机体长时间保持运动能力或抵抗疲劳的能力”,是体能类运动项目的重要素质。耐力水平的不足,是造成我国体能类运动项目整体水平落后的主要原因,不仅表现在田径、游泳、赛艇、公路自行车和速滑等周期性耐力项目上,也表现在柔道、摔跤和拳击等非周期耐力项目上,甚至对于篮、足、排等项目,耐力也成为我国运动员普遍欠缺的能力。针对我国运动员耐力水平普遍比较差,可以通过以下方法改善运动员的耐力水平。

4.1.1 有氧训练比列的大幅度增加

肯尼亚、埃塞俄比亚等非洲运动员在中长跑项目上异军突起,使人们认识到优异的有氧代谢能力对专项耐力的基础作用,进一步加大了对有氧代谢的重视程度。长期的有氧代谢训练可改善心血管系统和神经肌肉系统。例如心脏的体积尤其是心室的容积增大,血液的供应量增强,肌肉工作时毛细血管开放的数量增加,线粒体的数量增加等。拥有良好有氧运动能力的运动员,不仅可以推迟无氧功能的时间,还可以延缓机体高强度酸环境的出现提高机体疲劳恢复的速度。

4.1.2 有氧训练与力量和技术训练密切结合

有氧训练的缺点是显而易见的。长期的有氧训练是快肌纤维转变为慢肌纤维,进而影响运动员的爆发力和力量水平。近年来有氧训练发生了巨大变化,有氧训练与力量和技术训练要求的内容,强调有氧耐力与技术相结合,有氧耐力与力量相结合。低强度的有氧训练对专项技术动作不具有支持作用。针对这一情况,在当前的有氧训练过程中增加了对动作力度和动作技术的训练,以有氧运动为主,强调单一动作用力效果的同时注意强化动作的技术,使有氧运动与力量发展和技术掌握相结合形成一个整体。力量、技术向有氧训练的大幅度渗透,是当前周期耐力项目训练的趋势。加强力量训练克服有氧训练过程中快肌纤维的转变转变,加强技术训练并利用有氧训练适宜的强度条件,同时克服量大而强度小造成的单一、枯燥的负面影响。

4.1.3 有氧训练的多样化趋势

当前许多有氧训练的周期性耐力项目,尤其是容易引起关节、肌肉、韧带损伤的运动项目,应选择既发展有氧运动能力又安全的练习形式作为辅助手段。许多周期性耐力项目(自行车、长跑、赛艇、速滑等)经常采用的发展有氧耐力的辅助手段。一些长跑运动员训练场地换成草地或沙地,这种变换形式的耐力训练调动了运动员的积极性,并提高了运动员的有氧运动成绩。有氧训练主要锻炼有氧系统功能,在长跑运动过程中,短时间或长时间的间歇性短跑训练能够明显的提高运动员的有氧爆发力。众所周知,在大多数有氧耐力的比赛中,比的是速度而不是耐力,谁拥有好的爆发力及最后较快的冲刺能力,就有可能取得比赛的胜利。大多长跑教练员误把有氧训练认为是耐力训练,一遍又一遍的让运动员重复长距离跑,这同样也是制约我国中长跑运动员成绩提高的一个重要因素。

4.2 无氧训练

运动员无氧耐力的发展水平主要取决于三个因素:1)无氧代谢能力;2)能源物质(ATP、CP、糖元)的储备;3)肌肉、关节、韧带等支撑运动器官承受大强度工作的能力。因此,提高运动员的无氧代谢能力和肌肉活动时必需的能源物质储备以及支撑运动器官的功能,是发展无氧耐力的主要途径。如短跑(100 m、200 m)应重点发展无氧代谢能力,以短距离大强度负荷为主,不断刺激无氧代谢系统功能能力的提高。马拉松运动员应重点发展有氧代谢能力,以高强度的冲刺跑为主,低强度的长跑训练为辅。

5 高水平运动队训练理论创新与发展

5.1 综合学科的应用是周期训练理论创新的理论基础

马特维耶夫(Matwejew)借鉴了医学方面知识,建立起周期理论,并没有运用科学技术手段对运动员个体的生理生化指标进行分析,缺乏实验数据支撑。但随着科学技术的快速发展,生命科学的日益成熟,科学技术为周期理论的创新发展提供了完备的技术支持。因此,运动训练学学者、教练员、科研人员应该充分利用现代科学技术,对运动训练行为进行多学科分析,使周期理论产生新突破,最终实现补充纠正性理论创新[2]。

5.2 个性化的训练方案设计是周期训练理论创新的趋势

因为一年内赛次增多、赛程缩短,使运动员的参赛频率大大增加,如何保持运动员的竞技能力是训练实践对周期理论提出的新挑战。由于高水平运动员的生理、生化基础及对训练负荷和训练内容的要求不同,针对不同赛制,利用周期理论对高水平运动员的训练安排进行设计时,应根据不同年龄、不同水平的运动员进行个性化设计,使周期理论的应用向着更加微观、层次化的方向进行。教练员在训练实践中应敏锐地观察和发现影响运动成绩提高的因素,有针对性地进行专门训练和优先发展。如对高水平运动员应采用专项训练手段,科学地加大训练负荷,使机体在形态、结构和功能上朝专项化的方向发展,不断提高竞技能力水平。从众多高水平运动员个性化的训练过程安排中,概括出普遍的规律,从而丰富周期理论的内容。

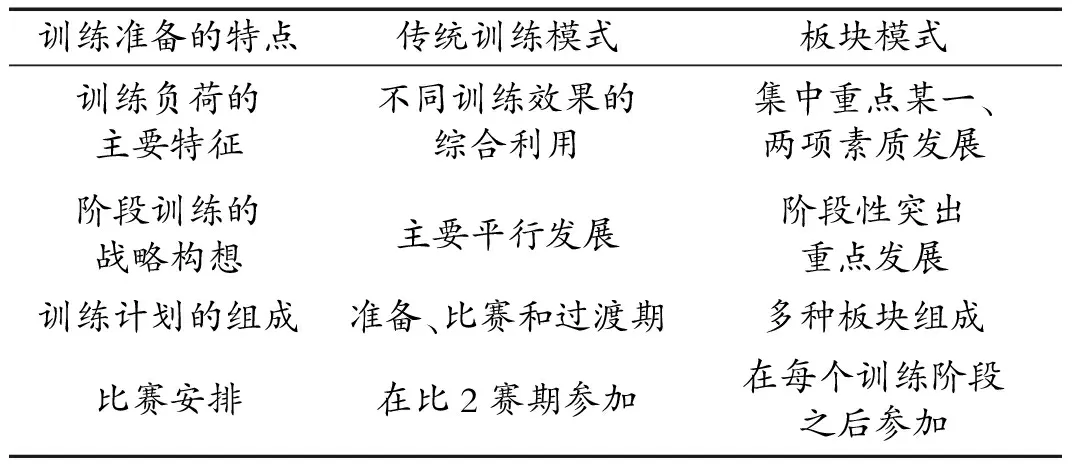

5.3 单元训练模式评析

训练周期理论的发展——单元(Block)训练模式的提出。维尔霍山斯基(Verchoschanskij)根据高水平运动员的训练特点提出了“集中负荷效应”的训练方法,对一些专项成绩的关键影响因素和运动员相对薄弱环节以“单元”的形式集中插入训练当中,在总负荷不变的情况下,增加该素质的训练负荷,打破原有的平衡,带动其他素质的发展,实现运动员专项水平的提高。在训练形式上维尔霍山斯基(Verchoschanskij)抛弃了马特维耶夫(Matwejew)的传统周期理论限制,提出了以“比赛为目标,以专项为核心”的“单元训练”理论。该理论突破了马特维耶夫理论的单周期,提出了以比赛为目标的双周期、三周期和多周期的设想,每个大周期中包括准备期和比赛期,淡化了恢复期。在这一理论的提出是传统训练周期理论在高水平运动员训练计划和训练内容安排上的新发展(表1)。

表1 传统周期训练和板块结构模式特点比较

传统周期训练理论只适用于一个高峰的比赛阶段,忽视了不同运动水平运动员的生理、生化水平以及对训练方法和负荷的不同要求,缺乏不同年龄、水平和身体条件运动员的区别对待,尤其不利于高水平运动员专项训练水平的进一步提高。但传统的周训练依然存在合理的训练理念和思路,需要广大体育工作者与科研人员针对运动员所处的不同水平有计划、有选择的制定合理的训练计划。

[1] 张 健,张建华,赵 鑫.中国竞技体育发展非均衡性研究[J].河北体育学院学报,2012(6).

[2] 张建华.论运动训练理论创新[J].体育学刊,2008(3).

[3] 齐春燕. 对周期训练理论的再审视和创新发展的探讨[J].当代体育科技,2012(2).

[4] 陈小平.当代运动训练热点问题研究[M].北京:北京体育大学出版社,2005.

[5] Tudor.bompa G.Gregory Haff.周期-运动训练理论与方法[M].北京:北京体育大学出版社,2011.

[6] 汪 洋.对训练周期理论研究现状的分析[J].河北体育学院学报,2012(3).

[7] 郭志勇.周期训练理论的悖论与修订[J].西安体育学院学报,2010(4).