农业现代化、城镇化与经济发展的互动关系研究

——基于VAR模型的实证

周庆元

(中共常州市委党校 经济管理教研室,江苏 常州 213001)

农业现代化、城镇化与经济发展的互动关系研究

——基于VAR模型的实证

周庆元

(中共常州市委党校 经济管理教研室,江苏 常州 213001)

农业现代化、城镇化和经济增长是现代社会发展进步的重要标志,三者统筹协调发展是社会高效发展的前提条件。在研究分析三者之间内在关系机理的基础上,借助于1991-2010年的相关数据,应用统计分析和VAR模型论证了它们之间的相互关系。研究表明,农业现代化和城镇化具有明显的互相拉动作用,农业现代化对城镇化具有向上拉升作用,城镇化则对农业现代化具有向下拉动作用,“四化”同步发展战略是提升发展质量和实现经济社会均衡发展的必由之路。

农业现代化;城镇化;VAR模型

F292;F320

A

1673-9272(2014)06-0085-05

2014-10-08

农业部“十三五”农业农村经济发展规划编制前期研究重大课题:“‘十三五’农业现代化发展目标研究”(编号:2130112)。

周庆元(1979-),男,江苏东台人,讲师,博士,研究方向:发展经济学。

党的十八大报告提出:“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”[1]。这是解决我国经济社会发展深层次问题的路径选择,实质上是正式将新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的关系表述为辩证的共生关系。粮食安全是农业现代化的首要目标,工业化、城镇化离不开以粮食安全为首要目标的农业现代化,信息化则作为“倍增器”和“催化剂”,与工业化、城镇化和农业现代化融合发展。“四化”同步发展战略摒弃了传统的牺牲农业为代价的工业化、城镇化的发展方式,为国家粮食安全战略的实施提供了新的战略机遇。

发展仍是解决我国所有问题的关键。工业化、信息化和城镇化的发展对我国经济社会发展起到了巨大的推动作用,但也对农业现代化和粮食安全产生了一些负面影响[2]。本文运用统计数据,通过定量的方法分析农业现代化、城镇化和经济增长三者之间的相互关系,判断各自的变化趋势。

一、农业现代化、城镇化和经济增长之间的互动机理

农业现代化、城镇化和经济增长是国民经济与社会发展的重要标志。农业现代化的发展水平反映了人类现代化文明的发展水平,我国农业发展长期落后于工业经济的发展,而农业经济恰恰又是人类社会生存的基础。尽管其发展缓慢,但不能忽视其现代化进程,只有较高的农业现代化水平才能满足社会发展的需要,也才能实现民生改善。城镇化是工业经济和服务业经济发展的必然结果,人类进入工业文明之后,农业与工业分工的基础上不断强化城镇化水平。经济增长则反映了整体经济发展速度,是农业发展、工业发展和服务业发展的综合体现。

(一)工业化、城镇化发展的虹吸效应

长期以来,我国工业化、城镇化发展是以牺牲农业为代价的。在发展态势上,形成了城镇化滞后于工业化,农业现代化滞后于工业化。部分地区城镇化发展滞后,无法集聚高端生产要素,无法为产业转型提供创新支撑和人才保障;众多的农民无法有效转移,农业处于小规模、兼业化状态,集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系难以形成。就粮食安全而言,工业化、城镇化的发展对粮食生产的诸多要素产生虹吸效应:(1)工业用粮量随着工业的发展而不断增加,特别是近年来生物燃料的开发和利用,给粮食安全带来了持续的压力[3]。(2)工业化、城镇化不可避免的挤占了粮食生产最为重要的土地资源,在工业化、城镇化快速发展的今天坚守18亿亩耕地红线难度日趋加大。同时,城镇往往都在土壤最肥沃的沿江地带兴起,“摊大饼”式的城市扩张即使能通过“占补平衡”政策实现耕地数量的平衡,也必然带来耕地质量的下降[4]。(3)城市人口增加减少了农业劳动力,农村出现“空心化”的特征日趋明显,在农村中留守的劳动力无法承担起保障粮食安全和实现农业现代化的重任。(4)收入水平提高带来了粮食消费结构的升级,致使粮食供求矛盾加剧、抵御粮食安全风险的能力下降[5]。

(二)城镇化推动农业现代化的关系机理

改革开放以来我国农业社会尽管为社会经济的发展做出较大贡献,但是我国农业发展的速度缓慢,长期以来以传统生产方式为主导,现代文明在农业经济发展中引入较晚,并且引入的速度也较慢,主要原因在于我国农业自产自用的现象较多,农民文化素质普遍偏低,以至于农业部门对现代文明的接受能力较低,阻碍了农业生产的现代化步伐。而城镇化则随着工业生产能力的提升和工业生产规模的不断扩大迅速发展。城镇化的过程是农业劳动力在社会的分配过程,农业部门的劳动力不断向城市转移,转移的过程中,农业部门的剩余劳动力不断减少,农业部门的劳动密集型耕作方式不得不向技术密集型耕作方式转变,这个转变过程则是推动农业部门接受现代文明的过程,从而推动农业部门走向现代化。因此城镇化速度越快,农业现代化发展速度也就越快[6]。但需要注意的是,农业部门被动接受现代文明的集中时间介于农村剩余劳动力与非剩余劳动力转化的边缘。并且这一阶段也正好是农业部门被动接受现代文明转向主动接受现代文明转变的阶段。

(三)城镇化与经济增长之间的互动关系机理

城镇化是工业经济规模扩大和服务业经济增长的共同结果,城镇化越快,意味着工业经济和服务业经济增长越快。反映出这两个行业对劳动力的吸收能力。在农业经济发展缓慢的今天,农业经济所占的比重较小。经济增长主要来源工业和服务业发展,按照国际社会的发展经验,我国服务业的发展空间较大,说明我国经济增长将会有更大比重依赖于服务业的发展。服务业的发展需要更多具有服务业素质的劳动力,吸收更多的居民在城市生活,从而加快了城镇化的步伐。所以城镇化与经济增长之间存在正向的互动关系,城镇化拉动经济增长,经济增长加快城镇化。但是这种关系并非恒定不变,当城镇化发展的一定的水平,它将不再是解决发展的动力之一,可以认为在城镇化不够饱和的时间段内,经济增长将会受益于城镇化“红利”。当城镇化趋于饱和时,经济增长与城镇化之间的关系不断弱化。

(四)经济增长拉动农业现代化的关系机理

经济增长的过程是工业经济、服务业和农业经济共同发展的的过程,农业经济发展是经济发展的一部分,所以从理论上讲,农业经济的增长必然会促使经济增长,即农业现代化的发展必然有利于整体经济的发展。但是我国目前的现状是农业经济发展速度缓慢,生产能力低于全社会平均生产能力,以至于农业社会不但不能为经济增长的提供动力,而且成了经济增长的绊脚石,当然农业现代化发展对整体经济增长的贡献较小,不是没有或者存在负作用。在现实发展中往往是工业经济增长通过先进工业产品的推广主动推动着农业现代化的发展。以至于农业现代化一直处于工业经济增长的被动推动状态下。

我国社会经济发展选择了由一部分人先富,农村支持城市发展;到先富带动后富,城市反哺农村的发展战略,然而在这一战略实施的过程中,不可避免地出现了城乡发展的落差,形成了明显的二元经济社会结构,并不断固化,导致经济增长的成果不能在城市和农村平等受益。在经济社会发展的现阶段,需要消除这种二元结构,提升农村居民的生活水平,全面改善民生,这就必须了解农业经济、工业经济与经济增长之间的关系。三者之中,既要保持城镇化的快速发展,经济的稳定增长,也要保证农业现代化发展速度,以保证农业社会经济发展与工业经济发展的同步性,工业与农业经济发展的协调性,从而全面协调提升社会发展的综合水平。

二、农业现代化、城镇化和经济增长关系的经验分析

农业现代化、城镇化和经济增长从理论的角度可以发现,它们之间存在比较密切的推动、拉动和互动关系,那么这些关系仅仅是从理论机制的角度分析的结果,实际社会经济发展过程中,是否存在如此的关系,需要具有借助于多年的发展经验数据进行实证证明。

(一)指标选择

本文研究农业现代化、城镇化和经济增长之间的关系,每一个方面选择一个具有代表性的指标。农业现代化的指标选择农业机械总动力为研究代表性指标,用城镇人口占全部人口的比重为城镇化代表性指标,用国内生产总值为经济增长的代表性指标。

(二)数据来源及数据处理

本文研究选择1991年到2010年三个指标作为研究对象,三个指标的数据全部来源于2011年《中国统计年鉴》,年鉴中可以找到农业机械总动力、城镇人口占全部人口的比重和国内生产总值的增长率数据。因为三个指标变量的量化单位差异较大,比如农业机械总动力的单位为亿千万,人均国内生产总值增长率为比率数据、而城镇人口所占比重为比例数据。除了单位不同,三个指标的数值水平差异较大,给研究带了了诸多不便,为了研究的数据具有可比性、一致性,本文对原始数据进一步加工,经过计算全部换算成不带有具体单位的发展速度,既解决了不同单位的差异、也解决了数据水平差异较大给分析带来的困难。经过处理的数据如下表所示:

(三)农业现代化、城镇化和经济增长三者关系的特征分析

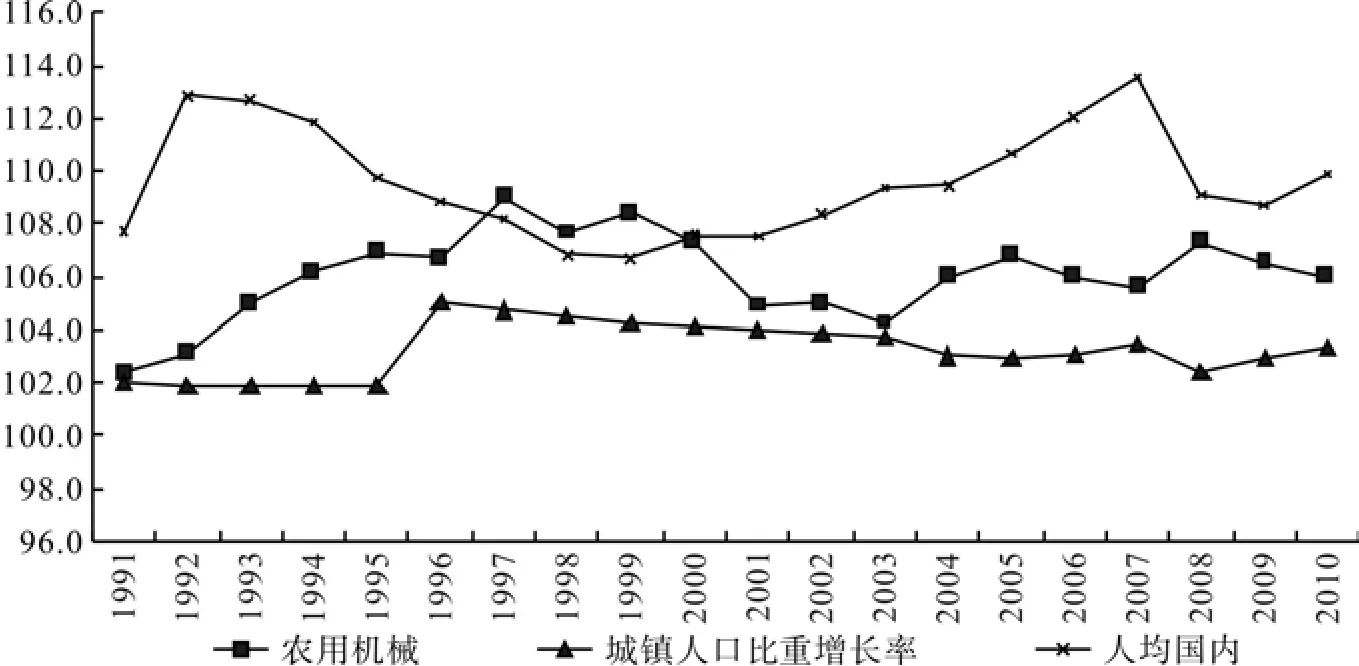

为了分析农业现代化、城镇化和经济增长之间的关系,将上表发展速度数据绘制成折线图如下所示:

从折线图中可以看出,我国农用机械总动力发展速度和城市人口比重发展速度之间存在较强的同步变动性质。农业机械总动力的发展速度变动特征较城镇化率发展速度明显,具有周期性特点,且城镇化比重发展速度一直小于农业机械总动力发展速度。城镇化率的发展速度表现出平稳的发展趋势。不难发现,农用机械总动力发展速度和城镇化发展速度具有明显的互相拉动作用,农用机械总动力发展速度对城镇化发展速度是向上拉升作用,而相反城镇化发展速度对农用机械总动力发展速度具有向下拉动作用。这主要是由于农业现代化的发展提高农业生产力,提供更多的农业人口城镇化,体现为城镇化发展指数的增长;城镇化又会减少农业人口的数量,从而部分减少农业机械等工具的使用,表现出向下拉动的关系,体现为农用机械发展指数的下降。人均国内生产总值发展速度和农用机械总动力发展速度之间存在时间错位的动态性关系。国内生产总值的发展速度变动从时间角度看要快于农用机械发展速度。如果把峰值作为对比的基点,那么在2003年之前,人均国内生产总值要快于农业机械总动力发展速度五年。而2003年以后,这种时间的差异缩小,人均国内生产总值比农业机械总动力发展速度提前一年,说明两者之间的同步性质更加明显,这主要得益于社会对农业的重视和现代工具在农业的推广时间缩短。

表1 1991—2010年农业机械总动力、城镇人口比重和人均国内产值发展速度

图1 1991—2010年农业机械总动力、城镇人口比重和人均国内产值发展速度

三、基于VAR模型的实证检验

尽管第二部分借助于统计分析方法分析了三个变量之间关系,但是他们之间存在的依赖性关系却需要更深入的量化分析。三个变量之间不存在明显的主次关系。它们基本处于平等的地位。本文分析的目的则是揭示三个平等地位的变量之间的相互关系。这种关系的分析较为适合的分析方法是VAR模型分析,它是专门用于分析变量之间关系不明确的情况。所以本文借助于VAR模型来分析农业现代化、城镇化和经济增长三者之间的相互关系。

(一)模型估计

借助于Eviews软件,对农用机械总动力发展速度(NY)、城镇化水平发展速度(CZ)和人均国内生产总值发展速度(PGDP)三个指标进行VAR模型估计。得到估计结果如下:

从估计结果可以看出,城镇化发展速度受到人均国内生产总值发展速度和农业机械总动力发展速度的影响比较规范,无论是前一期还是前两期,城镇化发展速度受到人均国内生产总值发展速度的影响都是负向的,并且前一期比前两期的影响要明显。这和现实社会相一致,人均国内生产总值发展速度如果保持平稳,那么每年城镇化率也会保持稳定的发展速度。但是人均国内生产总值是按照市场价格就算的,也就说人均国内生产总值并没有很好剔除通货膨胀的影响,以至于实际人均国内生产总值并没有那么高,而城镇化则是和实际人均国内生产总值保持一致的。农业现代化对城镇化是正向的影响,并且前一期和前两期影响的程度变动不大。这反映出农业现代化发展对城镇化的影响存在一个过程,这个过程的衰减速度较慢。主要是因为农业现代化完成到一定的水平,才会有相应的剩余劳动力逐步转移。农业现代化受到城镇化前一期的影响为正,前两期的影响为负,主要是因为城镇化发生,下年的才可能有农业劳动力减少,需要有效的劳动工具提高农业生产力作为补偿,而当补偿之后,因为农业劳动力人口的减少,补偿又会存在一定的瓶颈现象。农业现代化受到PGDP的前一期影响为负,前两期影响为正,说明农业现代化对人均国内生产总值的影响具有长期性,当期效果不明显的特征。PGDP受到农业现代化的前一期影响为负,前两期影响为正,这和农业现代化受到PGDP影响效果相似。都是具有长期的影响,而当前影响不够显著。

(二)模型的平稳性检验

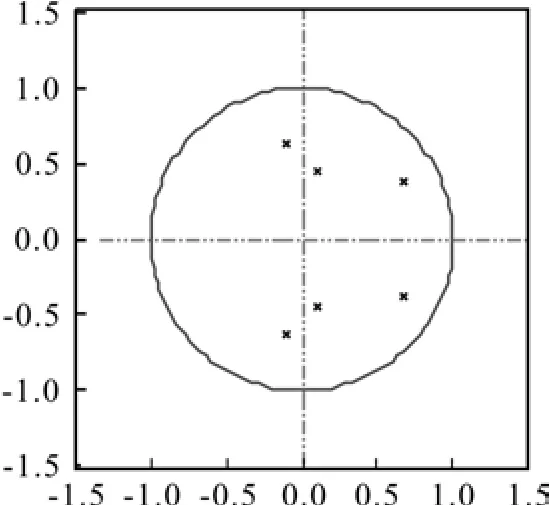

前面在模型估计的基础上对模型进行了解释,但是这些解释的基础是假设这个模型是有效的,合理的,如果模型不稳定,或者是无效的,前面所有解释将没有意义,为了保证解释有意义,对方程进行单位根检验,借助于Eviews软件进行单位根检验结果如图所示:

图2 单位根检验结果

从图形可以看出,所有点都落到单位圆内,说明VAR模型估计结果是平稳的,估计方程是有效的,可以用来解释三者之间的关系。

(三)协整检验

单位根检验保证了方程的平稳性,但是不能保证方程的长期稳定性,如果方程不存在长期稳定性,说明方程只能解释当前一两年的关系,不能延伸解释。为了保证方程有长期稳定的相应关系,本文借助于协助检验理论对三个变量进行检验,利用Eviews软件检验结果如下表:

表2 农业现代化、城镇化和人均国内生产总值关系的协助检验结果

从表格中看出,将P=0.05作为临界概率,则在三个变量没有关系的原假设条件下,没有通过检验,说明说明三个变量之间存在线性相关性,而在至少一个线性关系和至少两个线性相关关系的原假设条件下通过检验,应该接受原假设,说明农业现代化、城镇化和人均国内产值之间的关系存在长期的稳定关系,从而保证了模型分析的长期有效性。

四、结论

综合上述分析,可以得出以下结论:农业现代化和城镇化具有明显的互相拉动作用,农业现代化对城镇化具有向上拉升作用,而相反城镇化对农业现代化具有向下拉动作用。城镇化受到农业现代化前一期和前两期影响为正。影响的过程衰减速度也较慢。从时间错位的角度看,受名义人均国内生产总值的影响(没有剔除通货膨胀),城镇化受到前一期和前两期人均国内生产总值的影响都为负。人均国内生产总值的变动从时间角度看要快于农业现代化发展速度。并且时间差距在2003年发生质的变化,2003年之后两者影响关系的时间错位明显缩小。农业现代化受到人均国内生产总值的前一期影响为负,前两期影响为正,说明农业现代化对经济发展的影响具有长期性,但当期效果不明显的特征。

农业现代化、城镇化和经济增长之间的发展要协调,就必须强调三者发展过程的同步性,否则将会影响经济社会的发展潜能的开发。城镇化为国家粮食安全战略实施带来的机遇与挑战。城镇化的发展为国家粮食安全战略提供了物质条件,深化了劳动分工,扩大了市场,引起了粮食消费结构的变化,同时城镇的第三产业发展吸收了大量农业剩余劳动力。当工业化发展到一定阶段也会反过来促进包括粮食产业在内的农业发展。以往的工业化、城镇化发展是以牺牲农业为代价的,虹吸效应使得本该用于农业的资源大量流失。“四化”同步发展战略的确定是对原有发展思路的转变,既顺应了现代化建设的客观规律,又具有鲜明的时代特征,体现了全面、协调、可持续发展的内在要求,是提升发展质量和实现经济社会均衡发展的必由之路,为加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略提供了机遇。

[1] 胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为夺取全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[R]. 北京:人民出版社,2012:20.

[2] 刘建铭. 关于农区工业化、城镇化与农业现代化互动发展的思考[J]. 经济经纬,2004,(2):64-66.

[3] 闵 锐,李谷成. 警惕“马尔萨斯幽灵”重现——中国粮食安全问题新探[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版),2013, 7(1):39-42+46.

[4] 胡春湘. 城镇化进程中土地节约集约利用的长效机制探讨[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版),2014,8(1):79-82.

[5] 王国敏,周庆元. 增强我国粮食安全的综合保障能力对策[J]. 经济纵横,2013,(3):82-86.

[6] 胡培兆. 城镇化建设之路也是农业现代化之路[J]. 宏观经济研究,2003,(2):28-29.

[本文编校:罗 列]

Interaction among Agricultural Modernization, Urbanization and Economic Development——Based on Case of VAR Mode

ZHOU Qing-yuan

(Department of Economics and Management, Changzhou Party School of CPC, Changzhou 213001, Jiangshu, China)

Agricultural modernization, urbanization and economic growth are important symbols of modern social development;their co-ordination development is a prerequisite for eff i cient development of society. Based on their intrinsic relationship and relevant data from 1991 to 2010, the work applied statistical analysis and VAR model to verify their relationship. Research showed agricultural modernization and urbanization play signif i cant roles in mutual improvement—agricultural modernization plays pulling-up role for urbanization, which plays pulling-down role for agricultural modernization. Simultaneous development of “Four modernizations” is the only way to improve the quality and achieve balanced economic and social development.

agricultural modernization; urbanization; VAR model