新入园幼儿的皮质醇变化与上呼吸道感染的关系:气质的作用*

贺 琼 王争艳 王 莉 蒋彩虹,3 上官芳芳

(1首都师范大学教育学院心理学系, 学习与认知重点实验室, 北京 100048)

(2北京大学心理学系, 北京 100871) (3中国科学院心理研究所, 北京 100101)

1 前言

在我国, 新入园是幼儿成长中的第一件需要自己独立面对的重大压力事件。每到9、10月份, 幼儿家长最发愁的就是孩子入园不适带来的生病问题。研究表明, 相比在家时, 儿童在看护中心患呼吸道疾病的频率和持续时间都显著增加(Wald,Guerra, & Byers, 1991)。生病是否是幼儿面对入园压力的一种生理反应?其机制是什么?为什么有的幼儿不容易生病, 生病后恢复得较快, 而有些幼儿容易生病, 而且不易恢复?这些生活中的困扰需要有科学的解答。

1.1 入园应激与免疫性疾病

20世纪70年代以来的大量研究表明压力是病理生理学上许多疾病的重要影响因素(McEwen &Stellar, 1993; Chrousos, 2000; Straub, Dhabhar,Bijlsma, & Cutolo, 2005; Pedersen, Zachariae, &Bovbjerg, 2010)。下丘脑-垂体-肾上腺系统(H-P-A轴)是应对压力的主要生理通路, 在免疫系统中发挥着辅助抑制的作用。皮质醇是H-P-A轴的终产物,属于神经内分泌系统, 参与应激调节的生物反应过程, 是一种“应激激素” (Groeneveld, Vermeer, van IJzendoorn, & Linting, 2010)。此外, 它是调节免疫活动、情感、感觉敏感性和学习记忆的荷尔蒙, 在儿童应对生活挑战时起着重要作用(Hazler, Carney,& Granger, 2006)。一般情况下, 皮质醇反应具有生理节律性, 皮质醇水平在早晨(约 6~8点)最高, 之后全天都持续一个缓慢的下降趋势。当个体面临应激情境时, 外界刺激作用于下丘脑, 增加了促肾上腺皮质释放激素(CRH)的分泌, CRH能刺激垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH), 然后通过血液运输到肾上腺并使肾上腺皮质释放皮质醇(Putnam,Berlin, Amaya, & Greenberg, 2005)。因此, 一天中皮质醇水平的升高被视为压力和情绪反应的生理指标(Groeneveld et al., 2010)。生理应激系统与免疫系统功能密切相关。应激能引起免疫系统功能变化,淋巴细胞被激活, 释放各种细胞因子, 而后者反过来又可作用于中枢神经系统, 影响中枢神经系统的免疫调节作用。一方面, 应激反应中适当的 H-P-A轴激活所释放的皮质醇对机体维护正常免疫反应和防止反应过度而引起的自身免疫性疾病具有重要的生理意义(邵枫, 林文娟, 1999); 另一方面, 长期慢性的H-P-A轴激活则抑制免疫功能, 使机体易于感染某些疾病(Watamura, Coe, Laudenslager, &Robertson, 2010)。因此, 应激源引起的生理系统反应既能保护机体, 也能对机体产生破坏作用。一些研究表明, 长期的慢性应激和皮质醇的持续升高抑制免疫系统发挥作用, 导致免疫系统重新调整来帮助机体抵抗感染和疾病(Glaser & Kiecolt-Glaser,2005; Besedovsky & Rey, 2002)。但也有研究证实,急性应激时皮质醇的短暂升高对免疫系统产生一定的刺激作用(McEwen et al., 1997; McEwen, 1998;Dhabhar, 2009), 这种对免疫系统的刺激作用有利于防治疾病(Dhabhar et al., 2010)和术后恢复(Rosenberger et al., 2009)。可以看出, 压力类型(急性或慢性)的不同所引发的生理反应系统的反应作用不同。本研究关注的问题是, 在短时期内, 幼儿在面对新入园这一急性压力事件时, 是否能自发地应对压力并在生理水平上表现为皮质醇的短暂升高?幼儿在应对入园压力的过程中皮质醇的变化幅度是否反映的是一种机体的正常免疫反应, 并与减少自身免疫性疾病的发生有关?

以往对成人的研究结果一致认为, 个体主观感知到的压力水平与疾病感染以及恶化呈显著的正相关。实验室研究和自然研究结果一致表明, 普通感冒和流行性感冒与压力水平以及个体对急性病的易感性有关(Falagas, Karamanidou, Kastoris,Karlis, & Rafailidis, 2010)。由于上呼吸道感染(URI)是最常见的感染性疾病, 患病时间相对较短, 并且可以由被试自我观察、记录, 因此研究者经常将它作为急性疾病的典型用来探讨与压力的关系(Turner-Cobb, Rixon, & Jessop, 2011)。然而, 国内外这方面的研究中, 往往对成年人的研究相对较多(Cohen, Tyrrell, & Smith, 1991; Jessop & Turner-Cobb, 2008)。童年早期是研究压力和健康的关键时期(Coe & Lubach, 2003), 然而很少有研究论证儿童早期应激与 URI之间的联系(Turner-Cobb &Steptoe, 1998; Ball, Holberg, Aldous, Martinez, &Wright, 2002; Turner-Cobb, 2005)。对于幼儿, 其词汇量较少, 对问题的理解以及表达能力有限, 不能自我报告感受到压力水平。以往研究证实了唾液皮质醇对检测压力反应具有较高的敏感性, 并能通过唾液采集分析这种对个体非侵害性的方式检测(Kirschbaum & Hellhammer, 1994)。因此, 采用唾液皮质醇指标来衡量幼儿步入幼儿园时的应激状况是一种科学、可行的方法(Quas, Murowchick,Bensadoun, & Boyce, 2002; Gunnar , Sebanc, Tout,Donzella, & van Dulmen, 2003)。Turner-Cobb 等人(2011)考察了儿童步入新学校时的皮质醇水平与其在之后6个月内上呼吸道感染的关系。研究结果发现, 相比在家时的皮质醇水平, 儿童入校后皮质醇水平有所升高, 且傍晚皮质醇水平降低程度较小的儿童在入学6个月患上呼吸道感染的次数较少。因此, 本研究将通过采集幼儿在入园过程中的唾液并进行皮质醇分析, 并假设:3岁幼儿在刚入园这一应激状态下, 上、下午皮质醇变化幅度与2个月内的URI次数呈负相关, 即上、下午皮质醇变化幅度较大的幼儿在其后2个月内患URI次数较少。

1.2 气质与免疫性疾病

以往研究更多地从生理病理学角度关注应激与免疫性疾病直接的联系, 然而常规的因果关系的方向性的假设并不能帮助我们理解其中的发生过程。步入幼儿园, 幼儿对新异环境的反应不尽相同,有些幼儿对新环境充满兴趣、感到愉快, 而有些幼儿在新异环境中退缩并体验到害怕等不良情绪。这些反应和自我调节差异常常被归因为幼儿的气质(Rothbart & Bates, 2006)。关于个体特质与疾病关系的研究既是气质(人格)领域专家也是心理病理学家关注的重点。然而, 由于个体气质结构以及心身疾病本身的复杂性, 关于两者关系至今未得到清晰地阐明(Capitanio, 2008)。有的研究者认为个体自身气质或人格特征可能成为某些疾病的发病基础(Friedman & Booth-Kewley, 1987), 而也有研究者从心理社会因素的角度探讨心理社会因素到底是通过何种心身机制导致疾病发生的?并认为社会因素能否导致疾病, 并不完全取决于外界刺激的性质, 也取决于个体对外界刺激的认知和评价(McEwen & Stellar, 1993)。

气质与免疫功能的相关最早在动物研究中得以证实, 在相同的压力下, 气质上顺从并趋近其他猴子的个体表现出较健康的免疫系统, 这一发现证明了不健康状态是压力和脆弱机体二者的产物(Cohen, Kaplan, Cunnick, Manuck, & Rabin, 1992)。之后, 临床医学研究者开始关注个体气质与免疫功能的关系。由于 Tomas和 Chess对气质分类(活动水平, 接近/退缩; 适应性; 情绪状态; 反应阈限;反应强度; 注意分散性; 节律性和注意广度)更贴近婴幼儿父母的实际经验和儿童后期的病理发展(Kagan & Fox, 2006), 一些研究者在该气质理论框架下, 证实了气质特征与疾病易感性相关。如:对应激过程中反复患呼吸道感染的儿童与正常儿童的对比研究发现, 回避新环境、适应性较差以及具有消极情绪的儿童较易患呼吸道感染, 但在注意分散度上两组无显著差异(陈善昌, 范亚萍, 万玉花,刘英杰, 2013)。而对易患哮喘儿童同样九个气质特征上的分析却发现, 哮喘儿童的气质比正常儿童消极、趋近新环境且适应性较高, 但注意力易分散(林菊清, 黄春香, 孟软何, 2009)。以上研究中, 气质的适应性、趋避性以及注意分散度的结果存在不一致之处, 这种差异是由于上述气质维度本身对疾病预测的不稳定造成的, 还是由于相同的气质特征在不同疾病上的表现不同造成的?这是有待进一步深入研究的问题。

上述研究一致发现, 消极情绪性与疾病有直接的关系。的确, 在气质的情绪性与免疫疾病的实证研究方面, 早期大量研究发现情绪特质对免疫系统产生直接影响, 消极情绪与个体对免疫性疾病的易感性呈正相关(Cohen et al., 1995; Cohen et al., 1991;Evans & Edgerton, 1991)。然而, 压力应对的研究者更侧重于气质在应对压力过程中的调节作用。对成人的压力与免疫性疾病的研究表明, 气质某些维度可能只对压力水平和免疫性疾病的关系起调节作用。如对情绪性与疾病的进一步研究发现, 情绪性可能只在压力事件与免疫性疾病中起到调节作用,消极情绪增加了个体感染免疫性疾病(如上呼吸道感染)的风险(Cobb & Steptoe, 1998)。可以看出, 由于研究者们基于不同的气质结构或理论, 导致具体研究结果相对混乱并缺乏可比性。那么, 在与疾病的关系中, 特别是针对幼儿, 情绪性到底是免疫性疾病的发病基础, 还是在压力与免疫性疾病中起调节作用, 有待继续研究。

在儿童气质早期研究中, 研究者以理论概念为基础进行研究, 把确定的行为和生理结构作为构想气质类型的要素, 如Thomas和Chess (1977)的纽约纵向研究模型(NYLS)把气质定义为个体行为的风格。现代的气质研究者通过实证研究得到的证据来提出相应的气质结构模型。其中, Rothbart综合的观点主导了婴幼儿气质的研究, 气质被定义为有体质基础的反应性和自我调节方面的个体差异, 并受到社会环境的持续控制(Rothbart, 1989)。特别是关于自我调节方面的研究, 在采用问卷测量和行为测验(比如:抑制/激活行为的慢走行为任务、注意控制的 Stroop任务、延迟满足任务等)对自我调节进行测量后, 指出自我调节是调节气质反应性过程的关键, 包括接近或回避刺激、注意和自我控制行为(Rothbart, Ellis, Rueda, & Posner, 2006)。此后, 用多种方法探求气质结构的众多研究证实了气质中的自我调节成分(Anthony, Lonigan, Hooe, & Phillips,2002; Lemery, Goldsmith, Klinnert, & Mrazek, 1999;Lonigan, Dyer, & Phillips, 2000)。同时, 有研究者考察了气质的自我控制和注意方面, 如 Penley,Tomaka和 Wiebe (2002)对成人群体的气质与免疫性疾病的研究发现良好的自我控制能力、注意力集中与身体健康结果直接相关。本研究希望能够进一步确证:在幼儿面对新入园的压力事件过程中, 幼儿的自我控制与疾病是否有直接的联系。

值得注意的是, 在考察儿童对新异环境和挑战时, 趋避性作为气质一个相对稳定的方面被研究者关注得最多(Kagan & Fox, 2006), 如 Cobb和Steptoe (1998)在对5~16岁的儿童和青少年的研究中发现, 倾向于回避压力刺激的儿童患URI持续时间较长。然而, 该研究侧重于儿童的气质在生活压力与 URI关系中的作用, 在急性压力与疾病方面,尤其采用皮质醇作为客观应激生理指标, 同时考察幼儿个体气质差异在应激与免疫性疾病方面的研究相对缺乏。心理病理学研究也表明, 个体的气质差异会加强或缓冲对压力事件的反应, 尤其是面临压力时的态度(面对或回避)在应激与免疫系统的关系中起着调节作用(Stowell, McGuire, & Robles,2012)。相比积极回应压力的个体, 对应激采取回避态度的个体患感冒的平均持续时间较长(Gottlieb,1997)。然而, 长期以来该领域研究多集中在青少年和成人群体, 关注儿童面临新异环境时应激与免疫性疾病关系中的气质因素的研究, 最近才出现。Turner等人(2011)考察了气质的在儿童刚入校时的皮质醇与在校6个月URI的关系, 虽然研究结果尚未证实皮质醇水平与儿童气质在刚入校后患 URI中的交互作用, 作者认为可能是其选用的 Rothbart等人(2001)编制的儿童行为问卷(CBQ)中的外向性、消极情绪性、和努力控制维度对URI的直接检测并不敏感, 需对气质的其他维度进一步研究(Turner-Cobb et al., 2011)。结合前面的文献梳理,我们认为, 作者在研究气质的调节作用的时候,选择的气质维度可能确实不合适。这进一步提示我们, 有必要关注趋避性在压力与疾病关系中的调节作用。

不同气质的儿童对同样的社会刺激有不同的反应方式, 在行为与生物层面上都如此(Kagan &Fox, 2006)。由此可以推断, 不同气质儿童在面对相同的应激事件与其后患免疫性疾病的关系中可能起着不同作用。气质哪些维度与免疫性疾病直接相关, 又有哪些气质维度在入园应激与免疫性疾病中起到调节作用需要进一步探讨和澄清。Eisenberg(2009)在对以往气质理论和实证研究的综述中指出,越来越多的发展心理学家结合生理心理神经学指标(如自主神经系统反应、皮质醇反应等), 测量和阐释气质特征的情境反应、自我调节和趋近(或逃避)倾向以及气质的认知、注意和情感方面的处理过程。因此, 进一步从气质的认知、情绪和注意方面展开研究将能帮助我们澄清为什么皮质醇变化和URI这样一种特定的关系会发生以及如何发生。通过对以往气质与免疫性疾病研究的梳理, 本研究将从两个角度选择值得关注的气质维度。首先, 从气质的注意、情感和认知方面的处理过程角度, 关注了气质维度中的注意分散度、情绪性、和自我控制, 这几个维度可能与免疫性疾病存在直接的联系。其中, 注意分散度, 指幼儿容易被外界刺激干扰的程度; 情绪性, 指幼儿平日主要的情绪表现,是积极(愉快, 友好)还是消极(不愉快, 不友好); 作为自我调节核心成分的气质性自我控制, 它是指幼儿有意或自发的抑制、激活或调节注意和行为的能力(Rothbart & Betas, 2006), 研究者采用行为测验(比如:抑制/激活行为的慢走行为任务、注意控制的 Stroop任务、延迟满足任务)对其进行测量(Rothbart, 1981)。其次, 针对幼儿新入园这一特定压力事件, 从应激时气质特征的情境反应角度, 我们也特别关注了气质维度中的适应性和趋避性。趋避性, 指幼儿对新刺激(如陌生人、新情境)最初典型的反应, 反映幼儿倾向于趋向还是回避新异环境。适应性, 指不论幼儿的趋避性如何, 他对新事物、新情境的接受和适应的难易度。综上所述, 本研究拟考察幼儿气质与新入园时皮质醇水平变化与在其后患上呼吸道感染中的直接作用和交互作用, 并假设:气质的注意分散度与 URI呈正相关,情绪性和自我控制与URI呈显著负相关; 对入园压力事件情绪性、趋避性和适应性不同的儿童, 皮质醇上、下午变化幅度对其患URI的预测作用不同。

2 方法

2.1 被试

采用方便取样的方法, 选取某幼儿园9月份刚入园的3个班级共73名幼儿, 其中4名幼儿由于身体原因中途退园, 唾液取样当天有7名幼儿请假不在幼儿园, 3名幼儿提供的唾液管为无效管, 最后的有效被试为59名幼儿, 其中男25名, 女34名,平均年龄为 36.8±3.41个月。研究中的幼儿均为头胎和独生子女, 身体健康, 没有患过重大疾病和神经系统疾病。研究中的被试来源于北京市中等收入家庭。母亲的平均生育年龄为29.33±3.16岁, 父亲的平均年龄为31.57±3.75岁。81.8%的母亲和98.2%的父亲都是全职工作。父母受教育程度均为大专以上, 其中31%的父亲、母亲受教育程度为硕士及以上。在家庭月收入方面, 26.2%的家庭月收入为3000~6000元, 28.6%的家庭月收入在 6000~10000元, 45.2%的家庭月收入为10000元以上。

2.2 测量工具

2.2.1 唾液皮质醇的采集和分析

通过采集唾液样本测定皮质醇变化, 反映幼儿在入园应激时的 H-P-A轴的活动水平。使用德国Sarstedt医药耗材公司提供的Salivette唾液收集专用离心管采集幼儿唾液样本。直至分析前, 所有唾液管储存到零下20度的低温冰箱。分析时, 将溶解后的唾液管放入离心半径为16 cm的台式离心机以3000 r/m的速度离心10 min, 取上清液测定。采用美国Salimetrics公司生产的高敏酶联免疫检测试剂盒, 用酶联免疫吸附法(ELISA)测定唾液中的皮质醇含量, 通过双点测定, 取其平均值作为皮质醇的浓度。酶免检测仪器为Tecan Genios公司生产的全自动酶标仪。

2.2.2 Carey儿童气质评价系列问卷

采用该系列问卷中的学步儿气质评估表(Toddler Temperament Scale, TTS)和3~7岁儿童气质问卷(Behavioral Style Questionnaire, BSQ), 由儿童的主要养育者填写。Carey的问卷评价方法依据Thomas和Chess的儿童气质理论, 包含9个气质维度, 采用 6 点计分, 从“1” (从不)到“6” (总是)。该系列问卷在多个国家广泛施测, 具有良好的结构效度和重测信度, 该量表的Cronbach’s α为0.73~0.87。本研究主要关注情绪性(如:当遇见其他小朋友时,会高兴地笑)、注意分散度(如:与父母做游戏, 注意力只能维持1 min左右)、趋避性(如:能够很快对陌生人讲话或发声)和适应性(如:容易适应日常活动的变化)四个维度。把每个维度下的题目相加再求得标准平均分。

2.2.3 气质性自我控制

参照 Rothbart(1981)对气质性自我控制的实验范式, 首先采用“慢走任务”测查幼儿主动控制能力,幼儿正常走和慢走分别走 2次, 用秒表计时, 分别计算2次正常走和2次慢走的平均值, 然后用慢走的平均时间减去正常走的平均时间, 慢走任务的取值范围在-6.31~7.37 s。其次采用“苹果—橘子Stroop任务”测查幼儿的认知灵活性。幼儿在练习阶段连续5次回答错误, 则测试结束, 记0分。幼儿通过练习测试后, 接受10次正式测验, 正确回答得1分,错误作答记0分。计算幼儿正确回答的数目, 取值范围为 0~10分。最后采用“礼物延迟任务”测查幼儿抵制诱惑, 延迟满足的能力。研究者将儿童在两个阶段中的延迟时间相加再除以2作为延迟满足的指标, 延迟满足的取值范围在2.5~60 s。

2.2.4 上呼吸道感染(URI)日志

按照医学标准, 上呼吸道感染日志中包括了14种感冒和流感的症状(如:发烧、咳嗽)。由主要看护者在幼儿正式入园2个月内记录幼儿每次患病的具体症状和持续时间以及就诊医院。一种症状至少持续了48h或者两种症状至少持续了24h才能被视作一次上呼吸道感染。教师收集和整理该班幼儿的URI记录日志, 研究者定期与教师进行联系, 并在当月结束后回收日志, 再发放新的日志, 连续收集两个月。分别把每个幼儿在两个月内患URI的次数相加, 并把每次患URI的持续时间相加求得平均数作为幼儿患 URI的平均持续时间。幼儿患 URI次数范围为1~5次, 平均持续时间范围为1~5.2天。

2.3 研究程序

共分为3个阶段, 每个阶段的具体程序如下:

第一阶段, 在幼儿 9月份正式入园后, 研究者取得家长和教师的同意后, 将“家庭基本情况调查表”、“Carey幼儿气质评价系列问卷”统一发放给幼儿家长, 让其主要养育者填写。当填写者有不清楚的地方, 研究者适当予以解释。填写完后, 研究者再统一回收。并将URI日志发放给主要养育者和幼儿所在班级的教师, 让其连续两个月每天都进行记录。对于URI的记录和整理方式, 由研究者对父母和幼儿所在班级的教师进行详细指导说明。

第二阶段, 在幼儿国庆放假再次入园后的第一周, 即9月份正式入园1个月后连续2天采集幼儿在幼儿园上午9:00~10:30和下午3:00~4:30之间的唾液样本。研究者在采集前一天告知幼儿家长在唾液采集前的注意事项。采集前 10 min由班级老师带领幼儿漱口, 然后由研究人员将唾液专用采集管的无菌棉条放入幼儿口中吮 2 min, 然后让幼儿直接将棉条吐到采集管内, 避免用手触摸, 确保棉条不受污染。将唾液管密封后贴上有幼儿姓名和采集时间的标签, 储存到零下20°的低温冰箱。

第三阶段, 幼儿在 9月份正式入园 2个月后,研究者以个别施测的方式在幼儿园的更衣室完成3个自我控制任务, 每个任务时间为 5 min。首先进行“慢走任务”, 研究者在学校更衣室内的地面上贴上2 cm宽, 3 m长的彩带, 让幼儿以正常走路的速度走完彩带, 然后让幼儿以尽可能慢的速度走完彩带, 幼儿正常走和慢走分别走 2次, 用秒表计时。接下来进行“苹果—橘子Stroop任务”, 研究者给幼儿呈现两张同样大小的苹果和橘子的图片, 一次一张, 让幼儿回答图片上是什么水果, 如果被试回答错误, 给予纠正。然后研究者要求被试看到苹果的时候说“橘子”, 看到橘子的时候说“苹果”, 先进行2次练习测验, 如果被试说错, 研究者予以纠正并重复规则。当研究者纠正错误之后, 幼儿连续5次回答错误, 则算被试失败, 测试结束。幼儿通过练习测试后, 接受10次正式测验, 水果图片呈现的顺序如下ABBABAABAB。最后进行“礼物延迟任务”,研究者与幼儿隔桌对坐, 告诉幼儿要送他一个礼物,但是在包装过程中不准偷看。然后将幼儿椅子旋转180°, 背着研究者坐着。研究者用色彩鲜艳的包装纸包礼物, 并故意发出很大的声响, 整个过程持续60 s。观察幼儿是否偷看, 并记录幼儿开始偷看的时间。礼物包好后, 研究者让幼儿转过身, 告诉幼儿先不要打开礼物, 等研究者去拿支笔回来, 才能打开礼物。然后研究者出去60 s, 记录幼儿从研究者出去到触摸礼物的时间。幼儿打开礼物则实验结束, 否则在60 s时结束。

2.4 数据分析

使用SPSS 18.0进行数据分析。对人口学变量(性别、年龄)与皮质醇、气质和URI的相关分析结果显示均无显著相关, 因此不再将其视作控制变量进入之后的分析。皮质醇数据采用连续两天采集数据的平均值, 超过40 ng/ml的皮质醇数据被视为异常值被剔除。URI平均持续时间以及皮质醇上午和下午的数值呈正偏态分布, 因此进行了以 10为底的对数转换。主要使用皮尔逊相关分析、配对样本T检验和分层回归分析等统计方法。

3 结果

3.1 皮质醇变化特点及与上呼吸道感染(URI)的相关分析

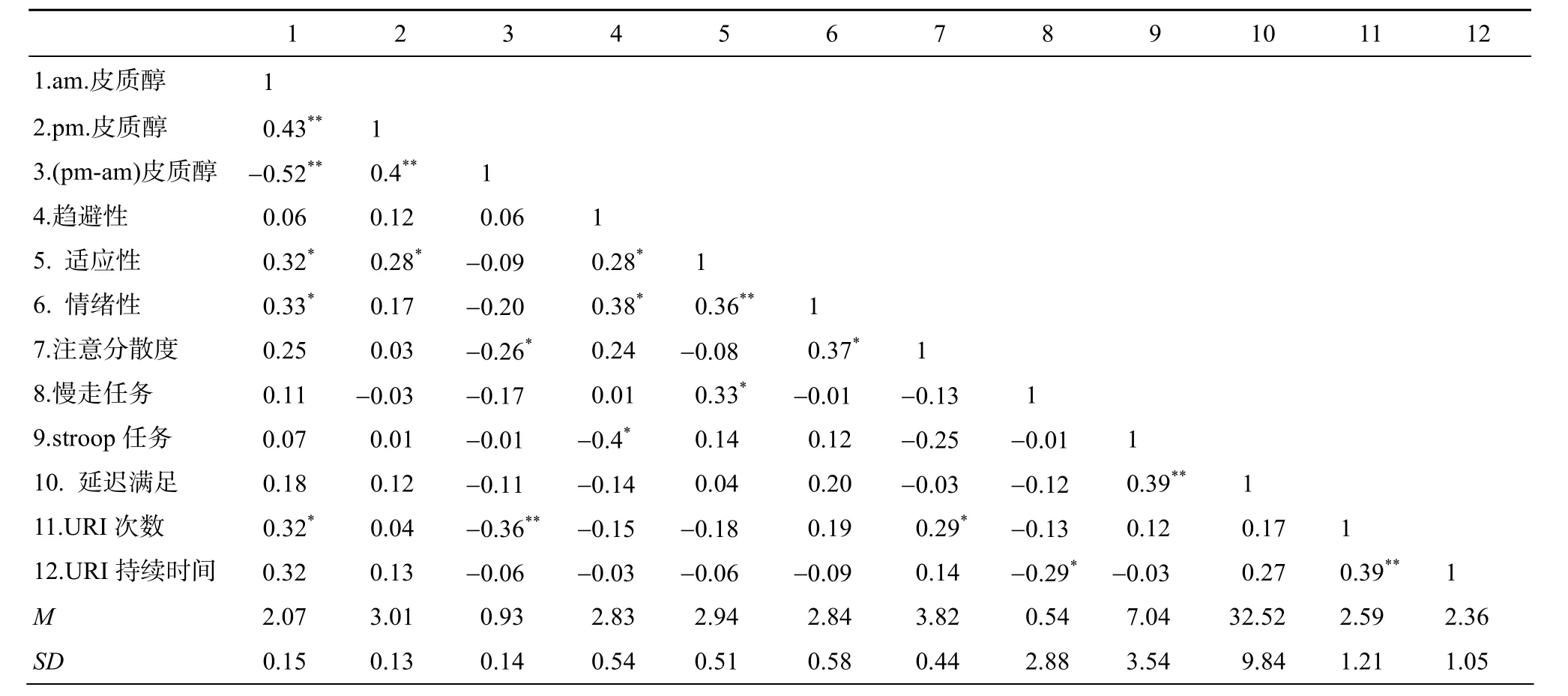

幼儿刚入园适应期间皮质醇、气质、URI的描述统计如表 1。皮质醇上午和下午的平均值分别为2.07±0.15 ng/ml和 3.01±0.13 ng/ml。对上、下午皮质醇水平进行配对样本t检验, 结果表明:相比上午皮质醇水平, 下午的皮质醇水平显著升高(t

= -5.15, p

<0.01)。将幼儿在幼儿园皮质醇上、下午水平以及上、下午皮质醇水平的变化幅度分别与URI进行皮尔逊相关分析(见表 1), 结果表明:上、下午皮质醇水平的变化幅度与其患URI次数呈显著负相关(r

= −0.36,p

< 0.01)。相比上午的皮质醇水平, 下午皮质醇水平升高的幼儿在刚入园的两个月内患URI次数较少。3.2 气质与上呼吸道感染(URI)的关系

对气质维度中的趋避性、适应性、情绪性、注意分散度分别与 URI的次数和平均持续时间进行皮尔逊相关分析。如表1所示, 注意分散度与入园2个月内 URI的次数呈显著正相关(r

= 0.29,p

<0.05), 说明幼儿对当前进行活动的注意力集中度较高, 则患URI的次数较少。对气质性自我控制任务测查中幼儿的慢走任务、苹果—橘子Stroop任务、礼物延迟满足任务分数分别与其入园两个个月内URI的次数、持续时间进行皮尔逊相关分析。如表1所示, 幼儿慢走任务分数与其 URI的平均持续时间呈显著负相关(r =

−0.29,p

< 0.05), 表明主动控制能力较好的幼儿患URI时的平均持续时间较短, 身体恢复速度较快。3.3 气质的调节效应检验

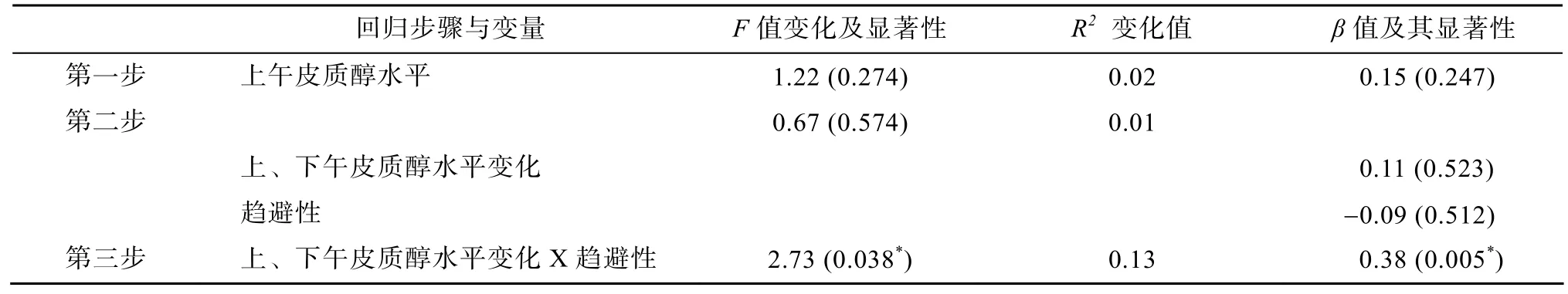

运用分层回归来分析气质在上、下午皮质醇变化水平与URI之间的调节作用。

为了分析皮质醇水平与气质的交互作用对URI的影响, 分别以URI的次数和持续时间为因变量进行分层回归分析(为避免多重共线性, 所有变量在计算交互作用前都进行中心化)。上午的皮质醇水平作为控制变量在每一次的分层回归第一步以“enter”方式进入方程, 在第二层以“enter”方式进入皮质醇上、下午皮质醇变化水平和气质维度, 第三步将两者的交互作用以“enter”方式进入方程。结果发现, 气质维度中的情绪性、适应性对上、下午皮质醇变化幅度与患URI的次数以及上、下午皮质醇变化幅度与患 URI平均持续时间均未有显著的调节作用, 而趋避性与上、下午皮质醇水平变化差异的交互作用对 URI平均持续时间的预测作用显著(见表 2,β

= 0.38,t

= 2.98,p<

0.05), 表明趋避性能够调节上、下午皮质醇水平变化差异与URI平均持续时间的关系。

表1 皮质醇、气质、URI的次数及平均持续时间的皮尔逊相关分析

表2 趋避性对上、下午皮质醇水平差异与患URI平均持续时间的调节作用检验(分层回归)

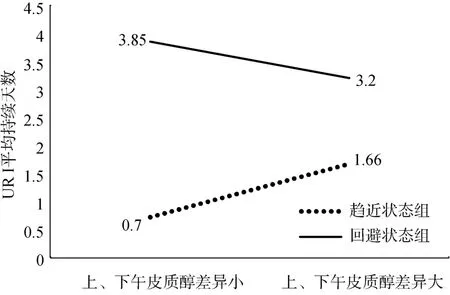

为进一步了解趋避性的调节作用趋势, 按照平均分加减1个标准差将上下午皮质醇的变化和趋避性将被试分为 4组:上下午皮质醇变化大(高于平均数 1个标准差)和趋近(高于平均数 1个标准差)组, 上下午皮质醇的变化大(高于平均数 1个标准差)和回避(低于平均数1个标准差)组, 上下午皮质醇的变化小(低于平均数1个标准差)和趋近(高于平均数 1个标准差)组, 上下午皮质醇的变化小(低于平均数1个标准差)和回避(低于平均数1个标准差)组。从图1的调节作用示意图可以看出:对新异刺激(如新环境、陌生人)回避以及应激状态下上、下午皮质醇变化幅度较小的幼儿患 URI的持续时间相对最长; 相反, 无论应激状态下皮质醇变化幅度大小, 对新异刺激趋近的幼儿比那些回避新异刺激的幼儿患URI的持续时间都相对较短。

图1 趋避性对上、下午皮质醇水平变化幅度与患 URI平均持续时间的调节作用

4 讨论

4.1 皮质醇水平变化与上呼吸道感染(URI)

基于以往对心理因素与压力、身体健康结果的研究, 本研究着重探讨幼儿入园适应期唾液皮质醇水平与其上呼吸道感染的关系以及幼儿的气质对两者之间关系的作用。本研究中的幼儿在幼儿园一天中, 相比上午的皮质醇水平, 下午的皮质醇水平显著升高, 或者说幼儿在幼儿园期间上、下午皮质醇变化与皮质醇日常节律变化相反, 下午并没有出现下降趋势, 这与相关的研究结果相似(Gunnar et al., 2003)。这表明由于步入新环境、与父母分离确实对幼儿构成了应激情境, 在生理上表现为皮质醇水平的升高。

幼儿的唾液皮质醇水平与上呼吸道感染的相关分析结果表明, 上、下午皮质醇水平变化幅度较大的幼儿在入园2个月内患URI的次数较少, 而上午的皮质醇水平与URI无显著相关。国外以往的研究已经证明成年人在应激状态下的皮质醇水平与URI呈显著负相关(Falagas et al., 2010; Kim, 2010)。关于皮质醇升高和URI发病率较低的相关结果, 其原因可能是急性应激时, 个体内皮质醇水平暂时性升高带来的免疫刺激作用(McEwen et al., 1997;McEwen, 1998)。动物免疫学研究证实了这一观点,如Dhabhar等人(2010)对小白鼠的研究表明急性压力能刺激免疫系统有效地阻止肿瘤的生长。最近对成年人的研究表明, 给健康成年人注射低剂量的皮质醇的被试组比注射高剂量皮质醇激素的被试组在 6小时内生理系统产生更多的 IL-6(白细胞介素-6)用来应对压力(Yeager et al., 2009)。以往这方面的研究多针对成年人, 对幼儿的压力与免疫系统的相关进行探讨的研究较少, 本研究结果对这方面的研究进行了补充和拓展。在本研究中, 下午皮质醇水平显著升高的幼儿在入园2个月内患URI的次数较少。这表明, 在入园这一急性压力事件刺激下,皮质醇水平升高对免疫系统产生一定的刺激作用,促使免疫系统抵抗URI以及为身体提供保护作用。

4.2 气质注意分散度、自我控制与上呼吸道感染(URI)

本研究的第二个发现是, 在气质的注意方面,注意分散度与入园2个月内URI的次数呈显著正相关, 即进行某项活动时不易受其他刺激干扰的幼儿在入园2个月内URI的次数相对较少。注意分散度反映了个体气质在注意方面的自我控制和调节能力, 注意分散度较高的儿童容易被外界刺激影响,引发恐惧、焦虑等不良情绪的可能性提高, 因而不能集中应对挑战(Folkman & Lazarus, 1988)。相反,注意分散度较低的幼儿能全身心投入到当前新的环境中, 较少受到新异刺激的影响。集中注意力应激的过程包括主动收集信息、计划和采取行动去改变压力环境(Lazarus, 1993), 从而避免应激时过度的生理反应对免疫系统产生的抑制作用(Watamura et al., 2010)。

值得注意的是, 对各个自我控制任务分数分别与URI次数持续时间的相关分析发现, 幼儿在自我控制测验中的慢走任务表现与 URI平均持续时间呈显著负相关, 即自我控制能力较好的幼儿的URI平均持续时间较短。这与以往对成人的自我控制与身体健康方面的研究结果一致(Carver, Scheier, &Weintraub, 1989; Penley et al., 2002), Dianne和Roy(1997)对个体自我控制与身体健康、公共安全的追踪研究表明, 自我控制能力较差的儿童, 其成年后的健康状况不佳。为什么自我控制能力较好的幼儿的 URI平均持续时间较短呢?其中可能涉及到两个原因, 一个可能是由于自我控制能力较好的幼儿在面对新异刺激时更擅长自我调整, 比对入园采取努力应对或是寻求父母支持等有效策略; 另外, 自我控制能力较好的儿童可能对新环境具有较好的适应能力, 从而缓冲了生理免疫系统抵抗URI时的阻力, 有利于机体的恢复。

4.3 气质在上、下午皮质醇变化水平与URI之间的调节作用

本研究考察了气质在上、下午皮质醇变化水平与URI之间的调节作用, 一个重要发现是, 皮质醇水平变化与幼儿趋避性的交互作用对 URI平均持续时间的预测作用显著。一方面, 对新异刺激(如新环境、陌生人)回避以及应激状态下皮质醇变化较小的幼儿患URI的持续时间相对最长。对新环境持回避倾向的幼儿可能对入园这一新异环境感到害怕, 倾向于回避新环境和其他同伴, 加之应激时生理系统没有被及时调动, 这些因素增加了只凭借免疫系统发挥作用来应对URI时的阻力, 导致身体恢复速度较慢, 患URI的时间较长(Turner-Cobb et al.,2011)。另一方面, 无论应激状态下皮质醇变化幅度大小, 对新异刺激趋近的幼儿比那些回避新异刺激的幼儿患URI的持续时间都相对较短。对这一结果并不难理解, 正如 Berlyne (1971)的研究表明不同的生理唤起程度(由刺激强度和新异性引起)可以激发不同的行为:一个是愉悦和接近(在低唤起水平上), 另一个是困扰和退缩(在高唤起的水平上)。因此, 我们可以这样理解:如果幼儿出于好奇或者兴趣对新异环境和新同伴持趋近态度, 那么这一刺激可能未对个体造成压力, 并不需要过多地调动生理系统资源就能很好地应对, 从而降低了患URI的风险。Lazarus (1976)在“应激认知交互作用理论”中也指出, 应激只有在个体将环境刺激视作应激源或者应激需求超过了个人处理能力之时才存在, 如果个体应对能力很强, 应激或许不会产生, 即使是旁人可能把这种需求看成了应付的极限。此外, 对个体差异影响压力管理的实证研究结果表明, 个体对新异环境感到舒适将减轻了个体将压力事件视作潜在威胁的程度(Williams, Suchy, & Rau, 2009)。关于趋避性对上、下午皮质醇变化差异与URI关系起到的调节作用的结果值得我们关注, 因为此前仅仅发现了在成人群体中, 气质差异(面临压力时的面对/回避态度)在应激与免疫系统的关系中起着调节作用(Stowell, McGuire, Robles, Glaser, & Kiecolt-Glaser, 2003), 但未有报道过儿童气质在步入新环境应激与其后免疫性疾病关系中的调节作用。本研究结果对该领域幼儿样本的研究进行了拓展, 同时提示我们, 气质和应激的交互作用对免疫性疾病的影响可能在幼儿时期就初见端倪。

在本研究中, 适应性对皮质醇变化与URI关系的调节作用不明显。此前的研究表明相比正常儿童,反复患上呼吸道感染的儿童的适应性较低(陈善昌等, 2013), 而患哮喘儿童的适应性较高(林菊清 等,2009)。迄今为止, 关于适应性与疾病的关系的研究结果并不一致, 可能的原因或者是具体疾病类型不同, 或者是研究者关注的群体不同。本研究关注的是面临入园压力情境中的普通幼儿, 而陈善昌等人关注的是被临床医学诊断为反复呼吸道感染的临床样本, 可能缺乏一定的可比性。今后, 有必要进一步深入比较两类样本儿童在压力环境下的气质的适应性特征在上呼吸道感染中的作用。

本研究假设气质的情绪性可能是儿童上呼吸道感染的发病基础。然而本研究结果既没有发现两者的直接关系, 也没有发现其对上、下午皮质醇变化水平与URI的关系的调节作用。这与Turner-Cobb等人(2011)的研究结果一致, 表明幼儿在平日的情绪表现对其步入新环境应激与之后患 URI的关系并没有起到明显作用。也许, 对面临压力的普通幼儿来说, 情绪性不是一个敏感的气质维度; 但与临床样本的差异(陈善昌 等, 2013; 林菊清 等, 2009)也有待今后的进一步研究。

4.4 研究意义及局限

入园应激导致幼儿生病是一种客观存在的现象。通过科学方法检测幼儿入园应激与其后的免疫性疾病关系, 并探讨心理因素在其中的作用, 对于理解他们的入园适应过程具有重要意义。以往关于心理压力和免疫性疾病的研究多以成人为研究对象, 对儿童, 尤其是学前儿童的研究微乎其微。本研究揭示了幼儿在应对入园压力的过程中的皮质醇变化幅度与其免疫性疾病(URI)存在显著相关。此外, 当前对幼儿应激与生病结果的研究较少考虑个体气质特点。本研究不仅发现气质的注意过程和自我控制与URI的关系, 也检验并揭示了幼儿的气质的趋避性在皮质醇水平变化与 URI关系中的调节作用。本研究的结果表明, 讨论幼儿面临新环境时的急性应激与疾病关系时, 须考虑心理因素(如气质)带来的影响, 并且气质的认知、情绪的或注意的不同过程与 URI以及对皮质醇变化水平与 URI关系的作用机制有所不同。因此, 本研究的发现在一定程度上丰富和拓展了对诸如个体在面对步入新环境这类自然急性压力事件时的应激与其之后免疫功能适应关系的研究。建议在今后对气质的研究中更应关注气质的认知、情绪和注意的不同过程对个体适应的影响机制。

本研究对于如何采用一种科学方法研究幼儿应激时的生、心理因素与其身体健康结果方面的研究具有一定的实践意义。本研究可能是国内第一个通过检测唾液皮质醇和记录URI, 对幼儿入园应激与免疫抵抗力的关系进行的研究。以往大部分研究采用自我报告作为衡量压力的方法, 这类方法受个体主观性影响并且不适用于对幼儿群体的测量。本研究通过唾液采集和酶联免疫吸附法分析唾液中的皮质醇水平, 客观地反映了幼儿入园的应激情况。此外, 本研究对家庭和幼儿园教育具有一定实践意义。以往研究发现幼儿在刚入园时皮质醇水平升高, 这也是我们预期中幼儿刚进入幼儿园这一新异环境时应激将会产生的积极作用。本研究结果表明, 趋避性对上、下午皮质醇变化差异与URI平均持续时间存在显著的调节作用, 对新异环境回避以及应激状态下皮质醇变化幅度较小的幼儿患 URI的持续时间相对最长。这类儿童可能需要父母和幼儿园教师的重点关注, 探讨对这类型儿童的干预措施(如家长支持、教师引导)。

最后, 本研究在设计上存在一些局限, 需要引起注意。首先, 本研究所采用的URI记录方法并没有得到严格的临床学方法鉴定。不过, 实验人员对教师和家长如何使用 URI日志进行了详细地说明和指导, 并且采用了严格的标准评定每一次的URI事件的发生和持续时间。其次, 本研究只关注了单个时间点的皮质醇变化, 虽然这是一个确定入园适应过渡期急性应激有效的衡量方法, 但它只提供了幼儿刚入园时 H-P-A轴的活动和免疫系统之间关系的部分信息。相比对刚入园的急性应激, 在某些幼儿身上 H-P-A轴有可能发挥着长期慢性作用而对免疫系统产生不同作用。最后, 为了更加明确H-P-A轴的活动和URI之间的关系, 今后的研究可关注并深入分析在更多情境下的多个时间点的唾液皮质醇数据, 以及对更长时间内的URI情况进行记录和分析。

5 结论

(1)新入园幼儿在国庆小长假后的第一周内,其皮质醇变化的整体趋势表现为下午的皮质醇水平比上午的皮质醇水平高。(2)在刚入园的两个个月内, 上、下午皮质醇水平的变化幅度与其患URI次数呈显著负相关, 相比上午的皮质醇水平, 下午皮质醇水平显著升高的幼儿患URI次数相对较少。(3)幼儿气质与URI显著相关。注意力较集中的幼儿患URI次数较少, 并且自我控制能力较好的幼儿患URI的平均持续时间较短。(4)趋避性对上、下午皮质醇变化幅度与 URI的平均持续时间存在显著的调节作用。

Anthony, J. L., Lonigan, C. J., Hooe, E. S., & Phillips, B. M.(2002). An affect-based, hierarchical model of temperament and its relations with internalizing symptomatology.Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 31

, 480–490.Ball, T. M., Holberg, C. J., Aldous, M. B., Martinez, F. D., &Wright, A. L. (2002). Influence of attendance at day care on the common cold from birth through 13 years of age.Archives of PediatricsAdolescent Medicine, 156

, 121–126.Berlyne, D. E. (1971).Aesthetics and psychobiology

. New York: Appleton-Century-Crofts.Besedovsky, H. O., & Rey, A. (2002). Immune neuro–endocrine interactions: Facts and hypotheses.Endocrine Reviews,17

, 64–102.Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989).Assessing coping strategies: A theoretically based approach.Journal of Personality and Social Psychology, 56

(2),267–283.Capitanio, J. P. (2008). Personality and disease.Brain,

Behavior, and Immunity, 22

(5), 647.Chen, S. C., Fan, Y. C., Wan, Y. H., & Liu, Y. J. (2013). The temperament questionnaire of 69 preschool children's recurrent respiratory tract infection.Clinical Focus, 28

(3),313–315.[陈善昌, 范亚萍, 万玉花, 刘英杰. (2013). 69 例学龄前儿童反复呼吸道感染的气质问卷调查.临床荟萃, 28

(3),313–315.]Chrousos, G. P. (2000). Stress, chronic inflammation, and emotional and physical well-being: Concurrent effects and chronic sequelae.Jallergy Clin Immunol, 106

, 275–291.Cobb, J. M. T., & Steptoe, A. (1998). Psychosocial influences on upper respiratory infectious illness in children.Journal of Psychosomatic Research,45

(4), 319–330.Coe, C. L., & Lubach, G. R. (2003). Critical periods of special health relevance for psychoneuroimmunology.Brain,Behavior, and Immunity, 17

, 3–12.Cohen, S., Doyle, W. J., Skoner, D. P., Fireman, P., Gwaltney,J. M., Jr., & Newsom, J. T. (1995). State and trait negative affect as predictors of objective and subjective symptoms of respiratory viral infections.Journal of Personality and Social Psychology, 68

(1), 159–169.Cohen, S., Kaplan, J. R., Cunnick, J. E., Manuck, S. B., &Rabin, B. S. (1992). Chronic social stress, affiliation, and cellular immune response in nonhuman primates.Psychological Science, 3

(5), 301–304.Cohen, S., Tyrrell, D. A., & Smith, A. P. (1991). Psychological stress and susceptibility to the common cold.New England Journal of Medicine, 325

(9), 606–612.Dhabhar, F. S. (2009). Enhancing versus suppressive effects of stress on immune function: Implications for immunoprotection and immunopathology.Neuroimmunomodulation, 16

,300–317.Dhabhar, F. S., Saul, A. N., Daugherty, C., Holmes, T. H.,Bouley, D. M., & Oberyszyn, T. M. (2010). Short-term stress enhances cellular immunity and increases early resistance to squamous cell carcinoma.Brain Behavior and Immunity, 24

, 127–137.Dianne, M. T., & Roy, F. B. (1997). Preventing youth problem behaviors and enhancing physical health by promoting core competencies.Journal of Adolescent Health, 43

, 401–407.Eisenberg, N. (2009). Introductiom. InThe handbook of child psychology,

(6th ed.). New York: Wiley.Evans, P. D., & Edgerton, N. (1991). Life-events and mood as predictors of the common cold.British Journal of Medical Psychology, 64

(1), 35–44.Falagas, M. E., Karamanidou, C., Kastoris, A. C., Karlis, G.,& Rafailidis, P. I. (2010). Psychsocial factors and susceptibility to or outcome of acute respiratory tract infections.The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease,14

, 141–148.Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1988). Coping as a mediator of emotion.Journal of Personality and Social Psychology,54

(3), 466–475.Friedman, H. S., & Booth-Kewley, S. (1987).The"disease-prone personality": A meta-analytic view of the construct.American Psychologist, 42

(6), 539–555.Glaser, R., & Kiecolt-Glaser, J. K. (2005). Stress-induced immune dysfunction: Implications for health.Nature Reviews Immunology, 5

, 243–251.Gottlieb, B. H. (1997). Conceptual and measurement issues in the study of coping with chronic stress. In B. H. Gottlieb(Ed.),Coping with chronic stress

. Plenum Press, New York.Groeneveld, M. G., Vermeer, H. J., van IJzendoorn, M. H., &Linting, M. (2010). Children's wellbeing and cortisol levels in home-based and center-based childcare.Early Childhood Research Quarterly, 25

, 502–514.Gunnar, M. R., Sebanc, A. M., Tout, K., Donzella, B., & van Dulmen, M. M. (2003). Peer rejection, temperament and cortisol activity in preschoolers.Development Psychobiological, 43

, 346–368.Hazler, R. J., Carney, J. V., & Granger, D. A. (2006).Integrating biological measures into the study of bullying.Journal of Counseling and Development, 84

, 298–307.Jessop, D. S., & Turner-Cobb, J. M. (2008). Measurement and meaning of salivary cortisol: A focus on health and disease in children.Stress, 11

, 1–14.Kagan, J., & Fox, N. A. (2006). Biology, culture, and temperamental biases. InHandbook of child psychology

(6th ed.). New York: Wiley.Kim, S. W. (2010). Upper respiratory infections in adults.Journal of the Korean Medical Association,53

, 10–19.Kirschbaum, C., & Hellhammer, D. H. (1994). Salivary cortisol in psychoneuroendocrine research: Recent developments and applications.Psychoneuroendocrinology,19

(4), 313–333.Lazarus, R. S. (1976).Patterns of adjustment

. New York:McGraw-Hill.Lazarus, R. S. (1993). Coping theory and research: Past,present, and future. InFifty Years of the Research and Theory of R.S. Lazarus: An Analysis of Historical and Perennial Issues

(pp. 366–388). Mahwah, NJ: Lawerence Erlbaum Associates.Lemery, K. S., Goldsmith, H. H., Klinnert, M. D., & Mrazek,D. A. (1999). Developmental models of infant and childhood temperament.Developmental Psychology, 35

,189–204.Lin. J. Q., Huang. C. X., & Meng. X. H. (2009). Study on temperament characteristic of children with asthma.Journal of Changzhi Medical College, 23

(3), 213–215[林菊清, 黄春香, 孟软何. (2009). 支气管哮喘儿童气质特征的临床研究.长治医学院学报, 23

(3), 213–215.]Lonigan, C. J., & Dyer, S. M. (2000). Toward a hierarchical affective model of temperament in early childhood.Unpublished manuscript.

McEwen, B. S. (1998). Stress, adaptation, and disease.Allostasis and allostatic load.Annual of the New York Academy of Sciences, 840

, 33–44.McEwen, B. S., Biron, C. A., Brunson, K. W., Bulloch, K.,Chambers, W. H., Dhabhar, F. S.,Weiss, J. M. (1997). The role of adrenocorticoids as modulators of immune function in health and disease: Neural, endocrine and immune interactions.Brain Research Review,23

, 79–133.McEwen, B. S., & Stellar, E. (1993). Stress and the individual:Mechanisms leading to disease.Archives of Internal Medicine, 153

, 2093–2101.Pedersen, A., Zachariae, R., & Bovbjerg, D. H. (2010).Influence of psychological stress on upper respiratory infection —A meta analysis of prospective studies.Psychosomatic Medicine, 72

(8), 823–832.Penley, J. A., Tomaka, J., & Wiebe, J. S. (2002). The association of coping to physical and psychological health outcomes: A meta-analytic review.Journal of Behavioral Medicine, 25

, 551–603.Putnam, F. W., Berlin, L. J., Amaya, J., & Greenberg, M. T.(2005). The developmental neurobiology of disrupted attachment: Lessons from animal models and child abuse research.Enhancing Early Attachments: Theory, Research,Intervention, and Policy

, 79–99.Quas, J. A., Murowchick, E., Bensadoun, J., & Boyce, W. T.(2002). Predictors of children's cortisol activation during the transition to kindergarten.Journal of Developmental &Behavioral Pediatrics,23

(5), 304–313.Rosenberger, P. H., Ickovics, J. R., Epel, E., Nadler, E., Jok, I.P., Fulkerson, J. P.,Dhabhar, F. S. (2009). Surgical stress-induced immune cell redistribution profiles predict short-term and long-term postsurgical recovery: A prospective study.The Journal of Bone and Joint Surgery,91

, 2783–2794.Rothbart, M. K. (1981). Measurement of temperament in infancy.Child Development,

569–578.Rothbart, M. K. (1989). Temperament in childhood: A framework. InTemperament in childhood

(pp. 59–73).Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.Rothbart, M. K., Ahadi S. A., Hershey K., & Fisher, P. A.(2001) Investigations of temperament at three to seven years: the Children’s Behavior Questionnaire.Childen Development. 72,

1394–1408Rothbart, M. K., & Bates, J. E. (2006). Temperament. In N.Eisenberg, W. Damon, & R. M. Lerner (Eds.),Handbook of child psychology.

3, pp. 99–166). Hoboken, NJ: John Wiley& Sons Inc.Rothbart, M. K., Ellis, L. K., & Posner, M. I. (2004).Temperament and self-regulation.Handbook of self-regulation:Research, theory, and applications, 2

: 441–460.Shao, F., & Lin, W. J. (1999). Research progress of stress on the immune mechanism.Psychology Dynamic, 7

, 1–6.[邵枫, 林文娟. (1999). 应激对免疫作用机制的研究进展.心理学动态, 7

, 1–6]Stowell, J. R., McGuire, L., & Robles, T. (2012).Psychoneuroimmunology: Mechanisms, individual differences, and interventions. In: A. M. Nezu, & C. M.Nezu (Eds.),Comprehensive handbook of psychology

(Vol.9). New York, NY: John Wiley & Sons.Stowell, J. R., McGuire, L., Robles, T., Glaser, R., &Kiecolt-Glaser, J. K. (2003). Psychoneuroimmunology. In A. M. Nezu, C. M. Nezu, & P. A. Geller (Eds.),Handbook of psychology: Health Psychology

(Vol. 9, pp. 75–95).Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.Straub, R. H., Dhabhar, F. S., Bijlsma, J. W., & Cutolo, M.(2005). How psychological stress via hormones and nerve fibers may exacerbate rheumatoid arthritis.Arthritis and Rheumatism, 52

, 16–26.Thomas, A., & Chess, S. (1977).Temperament and development

. New York: Brunner/Mazel.Turner-Cobb, J. M., & Steptoe, A. (1998). Psychosocial influences on upper respiratory infectious illness in children.Journal of Psychosomatic Research, 45

, 319–330.Turner-Cobb, J. M. (2005). Psychological and stress hormone correlates in early life: A key to HPA-axis dysregulation and normalisation.Stress, 8

, 47–57.Turner-Cobb, J. M., Rixon, L., David S., & Jessop, D. S.(2011). Hypothalamic–pituitary–adrenal axis activity and upper respiratory tract infection in young children transitioning to primary school.Psychopharmacology, 214

,309–317.Wald, E. R., Guerra, N., & Byers, C. (1991). Upper respiratory tract infections in young children: Duration of and frequency of complications.Pediatrics,87

(2), 129–133.Watamura, S. E., Coe, C. L., Laudenslager, M. L., &Robertson, S. S. (2010). Child care setting affects salivary cortisol and antibody secretion in young children.Psychoneuroendocrinology, 35

, 1156–1166.Williams, P. G., Suchy, Y., & Rau, H. K. (2009). Individual differences in executive functioning: Implications for stress regulation.Annals of Behavioral Medicine,

37(2), 126–140.Yeager, M. P., Rassias, A. J., Pioli, P. A., Beach, M. L.,Wardwell, K., Collins, J. E.,…Guyre, P. M. (2009).Pretreatment with stress cortisol enhances the human systemic inflammatory response to bacterial endotoxin.Critical Care Medicine, 37

, 2727–2732.