新阶级、核风险与环境传播:宁德核电站环境关注的社会基础及政府应对*

■邱鸿峰

新阶级、核风险与环境传播:宁德核电站环境关注的社会基础及政府应对*

■邱鸿峰

本文基于2013年宁德核电站商业运行前夕对其周边居民的调查,探索居住地、性别、教育程度等人口学变量对环境关注度与风险接受度的预测效应以及相应的政府环境传播战略。研究发现高学历者比低学历者更关注环境,且更倾向于拒绝核风险与反对“邻避”。然而是性别而非教育程度对居民通过“散步”表达环境关切的倾向有预测效应。这说明以高学历为主要特征的“新阶级”是环境运动的支持者却不一定是积极行动者。

宁德核电站;新阶级;环境关注;风险传播

自上世纪七十年代以来,社会学家将环境关注的社会基础作为重要研究议题,确定什么类型的人对环境问题感兴趣成为一种主导旨趣。①尽管具体结论各异,但总体而言,居住地、性别与学历对环境关注均有一定影响。其中一个重要的发现是绿色政治的领导者与积极参与者来自中产阶级的一个亚类型,即以高学历、从事非市场职业为主要特征的“新阶级”。②

近来年我国发生的多起环境冲突事件意味着公众环境意识的提升。但环境关注的社会基础是否已经扩大并均衡地分布在社会结构的每个层面,还是每个人口学变量在环境关注度上都存在着显著差异,是一个需要探索的议题。特别是随着全球变暖共识的加深,核能作为清洁低碳能源重新回到国际、国内政治经济议程,然而专家的风险评估与公众的直觉判断还存在着较大分歧。③理解核电环境风险关注的社会基础,帮助公共机构制定针对性的风险传播战略。本文基于2013年初对福建宁德核电站周边居民的调查,考察居住地、性别、学历等人口学变量对核电风险关注度与接受度的影响,探讨“新阶级”在该地区未来环境运动中扮演的角色。

一、回顾与假设

社会学家在公众的人口学特征与环境关注的联系上存在分歧。一个被频繁检验的是居住地假设,它认为城镇居民比农村居民更可能关注环境并采取行动。理由是农村居民多从事自然资源采掘业,高度依赖开发自然导致更少关注环境保护;而且城镇居民总体上暴露于更高水平与更多形式的环境污染中。④此外,一些学者认为环境意识与物质富裕程度相关,落后的国家、社区与个人偏好牺牲环境质量以追求经济增长。⑤这一逻辑经常被应用在我国的农村人口,他们常常被视为贫困、文化低、疲于奔命而忽视环境问题的人群。⑥尽管早期研究显示总体上城镇居民更关注环境,后期研究却认为城乡差异可能正在缩小或几乎已经消失。⑦自90年代起美国大量亲环境价值观的城镇居民移居到农村社区⑧、农村对自然资源采掘业的经济依赖下降等被认为是城乡环境观趋同的原因。⑨然而考虑到西方发达国家出现的“绿色移民”现象不被我国政策允许,同时核电站可能会因向征地村民提供工作机会而形成对风险项目的经济依赖,本文提出如下假设:

H1:宁德核电站周边农村居民比城镇居民更少关注环境风险。

在性别与环境的关系上,生态女性主义者认为无论在意识形态上还是社会结构上,男性对女性的统治与对自然的统治是同构的。⑩既然同样的社会经济结构也伤害环境,那么女性在某种程度上愿意为自然界代言。(11)这种理论建构虽然带有本质主义色彩,但实证研究也发现,除少数案例外,女性特别是作为母亲身份的女性总体上比男性更加关注环境问题。(12)特别是1996年的一个文献回顾发现,过去36项性别与环境的研究全部证明女性比男性更关注核电与核废弃物的安全。(13)主流的解释强调传统性别角色对环境或经济偏好的决定作用,即男性以经济为中心而女性更在意儿童的安全与健康。(14)然而也有少数研究结果挑战主流的理论期待。(15)而且当代女性的社会角色,无论在西方发达国家还是新兴工业化国家都发生了实质性变化,同时女性照顾家庭的责任并未因此减少。考虑到宁德核电站可能对征地村民特别是家庭主妇提供工作机会作为风险补偿,女性性别角色的变化可能导致:

H2:宁德核电站周边的男性与女性居民在环境关注上没有差异。

环境运动也是20世纪下半叶西方发达国家新社会运动的重要构成。一些学者认为新社会运动的社会基础是无阶级的,它的支持与参与力量分布在社会的所有层面,但也有学者认为新社会运动特别是环境运动的支持者来自“新阶级”。(16)莫里森与邓莱普(Morrison&Dunlap)描绘的典型环境运动领导者与积极成员,拥有大学学历、专业工作及中等偏上收入,在教育与职业上而不是在收入上区别于其它社会人口。(17)与传统的阶级划分以收入为主要标准不同,“新阶级”的典型特征是高教育程度与在经济的非市场或服务部门从事白领职位。(18)他们被视为更认同后物质主义价值观,并且因为远离生产性部门,支持或参与环境运动是其获得阶级权力的方式。(19)在实证研究中,一些学者使用三个指标来定义新阶级成员:大学教育、白领职位、非市场部门,三个条件必须同时满足。(20)而另一些研究者将所有受过高等教育者或从事白领职业者定义为新阶级成员。(21)尽管后者被批评为标准过于宽泛,但前者过细的职业分类在社会调查中难以实现。高等教育不仅是“新阶级”成员的关键构成,而且是操作性强的测量指标。我们在这里将大专以上教育程度视为“新阶级”的核心要素,并假设:

H3:宁德核电站周边高学历者比低学历者更关注环境风险。

二、方法与过程

宁德核电站位于福鼎市秦屿镇晴川湾,2013年4月一期1号机组开始投入商业运行。电站选址的备湾村66户、232位村民在2008年整体搬迁至11公里以外的秋溪移民新区,每家都住上了跃层式楼房。搬迁前部分村民憧憬过上城市人的生活,直到2011年日本福岛核事故之后才蓦然意识到对核风险的焦虑将伴随着他们的日常生活。村民原先以讨小海、养紫菜、在温州渔船上捕鱼等为业,电站建设后45位村民组建了园林公司承担核电园区的绿化,32位村民(多数为女性)受雇为电站的辅助工勤人员,形成了经济依赖与风险感知的张力。经济依赖带来的认同是脆弱的,除了健康焦虑,一些村民还担心商业运行后电站附近海水温度的提高会导致海湾内的紫菜苗溃烂,防波堤会导致泥沙沉积影响紫菜口感。离核电站不到百米之遥的牛栏岗村,那里年轻人多外出工作,剩下留守的老人与儿童,他们同样忧虑核辐射风险,但搬迁要求并没有得到满足。我们的问卷调查地点选择在秦屿镇、秋溪移民新区以及牛栏岗村等邻近电站的渔村,采用立意抽样入户调查的方法,共获得有效问卷200份,年龄、性别、收入、学历等人口学特征详见表1。

表1 取样人群的人口学特征

环境关注是指公众认识环境问题并支持或愿意贡献于解决环境问题的程度(22)。我们采用三组量表来测试宁德核电站周边受调者的人口学变量在环境关注上的差异:(1)受调者对国内外环境事故或事件的关注程度;(2)受调者对当地环境信息公开与决策参与的期待程度;(3)受调者对核风险的态度、观念与行为倾向。

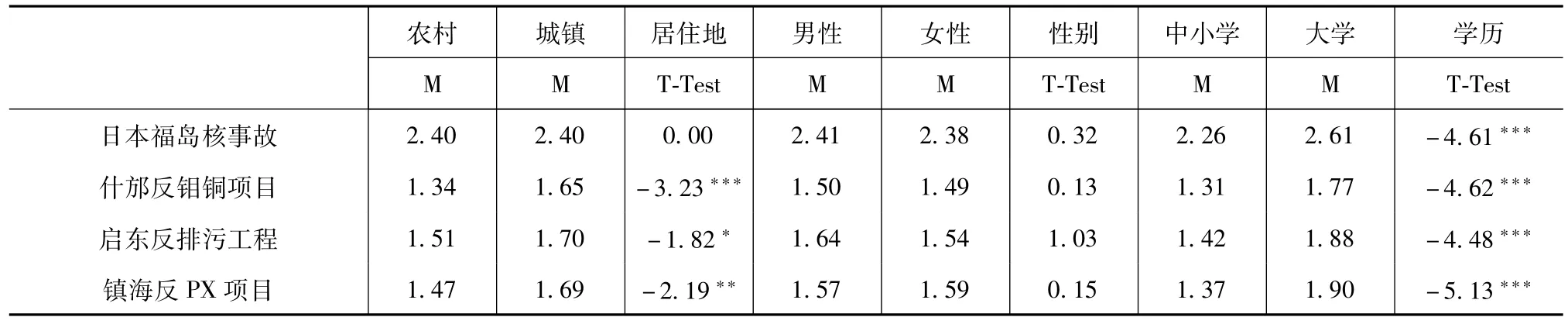

我们选择了2011年日本福岛核泄漏事故与2012年我国发生的三起环境冲突事件(分别是四川什邡居民抵制钼铜项目、江苏启东居民抵制纸厂污水直排入海工程、宁波镇海居民抵制PX项目)作为测量宁德核电站周边居民关注国内外环境问题的指标。这四个题目采用1-3点的计分方式(1=不清楚,2=听说过,3=主动了解过),公众越熟知这些事故或事件表明他们越关注国内外环境问题(详见表2)。由于我国传统媒体对社会冲突等敏感信息的控制,网络论坛与微博是三起国内环境冲突事件的主要信源,这三题经信度分析其内部一致性系数α=0.88,可在回归分析中合并,均值越高说明居民利用网络了解异地环境冲突的程度越高。

表2 取样人群对国内外环境事故与事件的关注

我们通过受调者对参与环境决策满足程度的评价来测量他们对当地核辐射风险的关注度。公众参与是指被环境决策所影响的公众有权介入决策过程的信念,它可以被定义为公民或团体有权通过以下方式影响环境决策:(1)获取环境信息;(2)公开评价责任机构的决策;(3)通过法院强制公共机构或产业为其环境决策或行为负责。(23)我们用受调者对“我们很容易、很方便从政府那里获取环境信息”“政府主动定期向我们提供环境信息”“一旦发生污染事故,政府会及时通知我们”“环境风险项目落户前,政府征求了我们的意见”等四个陈述的评价来测量他们对获取核辐射监测信息与参与环境决策的期待,评价越低表示公众的关注与期待越高。我们还用“环境风险评估不能只听专家,也要听居民的经验与感受”这一题目来测量受调者期待将自己的日常经验与感受介入环境风险评估过程的程度。这五个条目均以1-3点计分(1=不同意,2=中立,3=同意),前四个条目经信度分析内部一致性系数α=0.77,在回归分析中将四题合并,均值越高表明公众知情权与参与权的满足程度越高(详见表3)。

表3 取样人群对环境知情权与参与权的关注

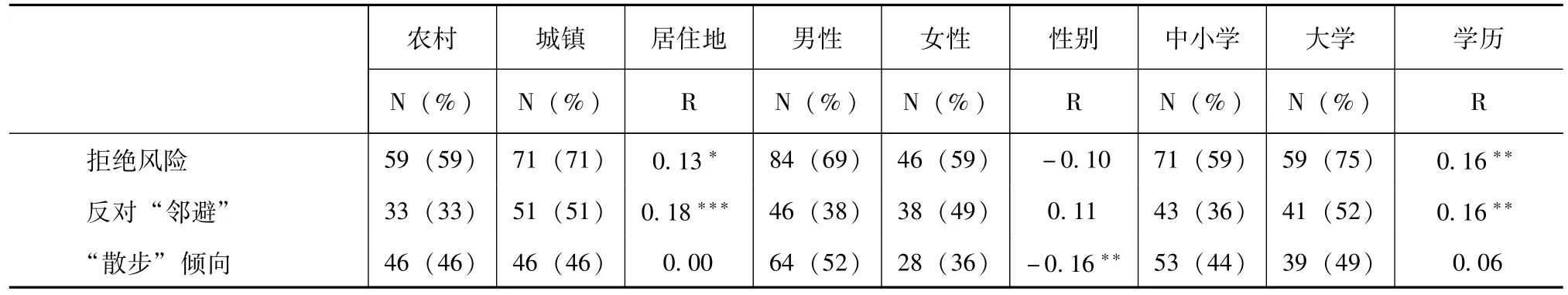

我们用受访者是否愿意以经济补偿为条件接受核风险(0=有条件接受,1=无法接受)、是否赞成“邻避”(0=赞成,1=反对)以及是否会通过“散步”表达对高风险项目的环境关切(0=不会,1=可能会),来分别测试人口学变量在核风险的态度、观念与行为倾向上的差异(详见表4)。这三个题目在实践层面上存在紧密关联:近年来我国公民对某些能源、化工等高风险项目落户持抵制态度,有些地方还通过“散步”方式表达环境关切,但这种行动常常被贴上“邻避”的标签。但事实上有相当数量的公民既反对高风险项目在自己的社区落户也反对嫁“祸”于邻的做法,为此美国的一些倡导团体使用NIABY(not in anybody’s backyard)来描述他们认同的环境正义路径,同样我们通过受调者是否赞同“邻避”来测试人口学变量在环境正义观上的差异。

最后,我们通过Logistic回归分析哪些变量对受调者拒绝核风险、反对“邻避”以及诉诸“散步”表达环境关切有预测效应(详见表5)。除人口学变量外,我们还将公众网络暴露水平、对参与环境决策的满足程度以及公众风险感知作为测试变量。卡斯普森(Kasperson)的“风险的社会放大框架”认为新闻报道的介入程度、信息量、阐释框架以及用来描述风险的符号、修辞与话语都有可能使群体或个体放大风险。(24)由于互联网是当今环境问题报道的重要传播渠道,公众的网络暴露水平可能影响他们对核风险的态度、观念与行为。除上面提到的公众利用网络了解异地环境冲突的程度外,我们另选了两个指标测量公众的网络暴露水平:一是网络使用率(“您每天接触哪种媒体的时间最长?”),二是公众利用网络获取当地环境信息的程度(“哪些是您了解当地环境状况的常用信息渠道?”),这两题计分方式均为选网络者=1,选其它者=0。

表4 取样人群对核风险、“邻避”与“散步”的态度

风险感知是环境关注的结果,根据著名风险研究学者斯洛维克(Slovic)的心理测量路径,公众的风险感知不能被简单地视为非理性;相反,公众的反应可被理解为他们对风险的敏感并没有被很好地吸收到专家的技术评估之中。(25)他概括了两个影响风险感知的社会心理因素:一是“未知”(unknown),即感到风险前所未有、难以观察、不可理解以及可能造成延迟的伤害;二是“恐惧”(dread),即感到风险可怕、致命、灾难性、缺乏控制、非自愿以及风险收益的不平等分配。通过因子分析,我们合并“附近的环境风险是熟悉的还是陌生的”(1=非常陌生,5=非常熟悉)与“您对环境风险相关的物质或技术了解吗”(1=一无所知,5=非常了解)两个题目来测试“未知”因素对受调者的核风险接受度、“邻避”认同度与“散步”倾向性的影响,两题内部一致性系数α=0.63。我们合并“附近的环境风险是普通的还是可怕的”(1=非常可怕,5=非常普通)、“现有技术能否控制附近的环境风险”(1=完全不可控,5=完全可控)、“政府有能力控制附近的环境风险吗”(1=完全没能力,5=完全有能力)、“您能从风险项目中获益吗”(1=获益很低,5=获益很高)以及“项目建设时您是情愿的吗”(1=完全不情愿,5=完全情愿)这五个题目来测试“恐惧”因素对核风险接受度、“邻避”认同度与“散步”倾向性的影响,五题内部一致性系数α=0.67。最后,我们采用“一旦发生事故,它的影响对每个人都平等吗”(1=非常不平等,5=非常平等)来测量公平因素对核风险态度的影响。

三、研究结果

所有类型的受调者都高度关注福岛核事故,但对国内环境事件都介于“不清楚”与“听说过”之间。独立样本检验显示农村居民与城镇居民对福岛核事故的关注程度没有差异。然而就2012年国内发生的三起环境冲突事件来说,农村居民的关注度低于城镇居民。这说明农村居民相对而言更关注与自身处境类似的环境事故。男性与女性在关注任何环境事故或事件上均无差异;但教育程度变量对所有测试项均呈现出显著差异性,学历越高越关注外部环境事件,不管它们与自身所处的环境风险是否相关。

在对核风险的知情权与参与权的关注上,所有类型的受调者均较为认同“一旦发生污染事故,政府会及时通知我们”的说法,但均不太满意获取环境监测信息的容易度、政府信息公开的主动性与政府征求风险项目落户意见的开放度。独立样本检验显示男性与女性对知情权与参与权的关注没有差异。城镇居民在评价信息获取的容易度、政府告知污染事故的及时性与政府征求民意的开放度上均比农村居民要低,说明总体上他们对环境知情权与参与权怀有更高的期待。大专以上学历的居民对所有测试项目的评价均低于中学以下学历的居民,说明高学历者更加期待环境信息公开与决策参与。但所有人口学变量在要求介入环境风险评估上均没有差异,对环境评估应该充分考虑受影响者的经验与感受持有高度的共识。

在核风险接受度上,71%的城镇受调者表示不能接受,高于农村受调者的59%,居住地与拒绝核风险之间有微弱相关性(R=0.13,p<0.1);75%的大专以上学历者表示不能接受,高于中学以下学历者的59%,学历与拒绝核风险之间有较显著的相关性(R=0.16,p<0.05);但性别与拒绝核风险之间不呈现相关性。在环境正义观上,51%的城镇受调者同意“高风险项目应在所有地方停建”,高于农村受调者的33%,居住地与反对“邻避”之间存在显著的相关性(R=0.18,p<0.01);52%的大专以上学历者反对“邻避”,高于中学以下学历者的36%,学历与反对“邻避”之间有较显著的相关性(R=0.16,p<0.05);但性别与“邻避”不呈现相关性。在是否会参与“散步”表达对高风险项目的环境关切上,居住地与学历均与这一倾向性无关,然而男性比女性表现出更高的参与倾向性(52%vs.36%,R=-0.16,p<0.05)。

表5 取样人群对核风险、“邻避”与“散步”态度的Logistic回归

综合以上结果,我们接受H3,但部分接受H1与H2。进一步的回归分析(详见表5)发现居住地对受调者是否接受核风险与是否赞同“邻避”上没有预测效应;而教育程度却对上述态度或观念呈现显著的预测效应,学历越高越倾向于拒绝核风险与反对“邻避”。然而在是否会通过“散步”表达环境关切上,性别是惟一具有预测效应的变量,即男性比女性更倾向于介入公民行动表达环境关切。同时性别变量也对是否赞同“邻避”具有预测效应,女性比男性更倾向于反对转嫁风险的做法,反映出更高的利他主义价值观。在控制住人口学变量后,回归检验显示受调者介入环境风险评估的愿望越强烈、对核辐射越恐惧,就越倾向于拒绝核风险。除介入环境风险评估的意愿与恐惧两个因素外,当地居民越认为核辐射的影响对所在区域的每个人都平等,越倾向于反对“邻避”。

四、讨论与结论

研究结果凸显了高信号值环境事故对公众风险关注与判断的影响。尽管福岛核事故由强地震引发并且核能在专家眼里总体风险较低,但这类事故往往被阐释为人类还不能完全理解、控制核能因而预示着未来发生更大灾难的可能性。而公众关注的恰恰就是低概率但高强度的风险,且在风险的社会管理中寻求普遍共识与控制。(26)受调者无论生活在城镇还是农村,无论男性还是女性,都高度关注福岛核事故。大众传媒的报道与阐释所释放的风险信号,激发了公众的恐惧与介入风险评估的意愿,最终影响了他们对风险的接受。福岛核事故已经过去两年,与所有生活在核设施附近的居民一样,随着时间的推移,宁德核电站附近的居民也会对核电产生一定程度的认同,但这种认同是暂时与脆弱的。英国学者曾经对生活在英格兰南部两座核电站附近的居民进行考察,揭示了核电风险是如何被熟悉与正常化的。(27)比如有家庭成员、朋友或邻居在核电站工作,这种经济依赖与人际网络会使核电去神秘化与去“他者”化,但必须承认居民对核电站存在的焦虑同样构成了他们日常生活的一部分。焦虑通常由大众传媒对恐怖主义、核电事故、强烈地震等外部事件的报道,或者由个人经验(如周围有人患上癌症或无法确认的疾病)所引发。秋溪移民新区居民在核电站从事清洁与绿化、出租住房给核电站员工,这种互信互惠的社会网络的形成可能会使核设施的存在正常化。但地方政府必须理解媒体对外部事件的报道以及居民在日常生活中觉察到的异常可能引发焦虑,这种焦虑部分源自缺少信息或不被告知从而无法消除不确定性。因此地方政府的信息部门应对可能引发焦虑的外部事件保持敏感,及时发布确切信息以打消公众疑虑。

无论是哪种人口学特征的受调者对获取环境信息的容易性与政府信息发布的主动性均评价较低,城镇居民与高学历者对信息公开的满意度更低。对信息公开的满意度也是公众对政府信任度的重要构成。如彼得斯(Peters)等人认为公众信任依赖三个要素:对知识与技能的感知、对公开与诚实的感知、对关怀与在意的感知(28)。由于公众信任减少了官民互动的复杂性,它是有效风险传播的前提以及公众减轻风险判断的重要因素。(29)因此为了公众对地方政府信任的提高,应当保证信息发布的透明与常态。但也有学者认为短期内政府没有必要将改善公众信任作为风险传播的目标,因为信任的重建在多数风险传播的时间框架内不可能实现。(30)还有学者认为信任本身并非完全基于理性,因此过高评价信任的价值在公共生活中是危险的。公众不应盲目信任,而是要基于事实做出理性判断,政府无须增加信任,而是提供居民理性评估的透明信息。(31)无论学者们如何评价公众信任在风险传播中的价值,地方政府都应该对核辐射风险进行日常监测并通过城乡居民偏好的媒体定期提供监测信息,对重要监测指标与关键数据的意义进行适当解释,并加强反馈与互动,让公众在理性评估的基础上减轻焦虑。

研究显示高学历者比低学历者更为关注异地环境冲突事件、对知情权与参与权有更多的期待,学历对居民是否接受风险与认同“邻避”有显著的预测效应。相比居住地与性别这两个人口学变量,在宁德核电案例中教育程度高者或者说“新阶级”是关注环境风险最显著的社会基础。但是研究也显示是性别而非学历对受调者通过“散步”表达环境关切的倾向性具有惟一的预测效应。这说明在我国政治、法律语境中高学历者是环境运动的支持者但不一定是积极行动者。西方国家对“新阶级”介入绿色政治的原因有两种解释:结构性自治假设认为相对独立于市场部门的职业使他们对工业体系持批判态度并积极寻求变革,同时他们的职业经验能使他们以独特的视角察觉到工业化的负面影响;(32)“新童年”假设则认为根据边际效用递减原理与马斯洛的需要层次理论,在二战后和平、富裕与安全环境下成长起来的“新阶级”是物质主义转向后物质主义价值观的前卫,(33)因而对现代化进程中的各种问题更加敏感。在宁德受调者中大专以上学历者有65%为行政、事业单位雇员与自由职业者,平均年龄32岁,多为在改革开放后相对富裕的条件下完成社会化的“80后”。这些背景很可能使我国的高学历者像西方发达国家的“新阶级”那样更加关注环境质量与社会公平正义,但可能会因害怕失去职位等原因而回避激进行为。

图1 不同学历者环境风险判断的影响源

研究还发现“新阶级”在判断环境风险时有其独特的影响源(详见图1),这为地方政府针对这一人群进行有效的风险传播提供参考。对小学学历者判断风险的最大影响源依次是家人、社交圈与地方政府官员,对中学学历者影响最大的依次是社交圈、家人与环评专家,而对大专以上学历者最具影响力的依次是环评专家、社交圈与民间环保组织。新闻媒体对这三类人群在判断风险上都不具备显著的影响力,其对高学历者的影响甚至还不如网友,一定程度上解释了回归分析中媒介暴露水平对当地公众的风险接受度、“邻避”认同度与“散步”倾向性没有预测效应。这进一步说明在风险传播中推动专家与民众互相倾听与对话的公共领域的重要性。对高学历的“新阶级”来说,利用专业权威进行说服远比利用地方媒体为政府决策强硬辩护有更好的传播效果。

注释:

① K.D.van Liere&R.E.Dunlap.The Social Bases of Environmental Concern:A Review of Hypotheses,Explanations and Empirical Evidence.Public Opinion Quarterly,vol.44,no.2,1980.pp.181-197.

② R.Eckersley.Green Politics and the New Class:Selfishness or Virtue.Political Studies,vol.37,no.2,1989.pp.205-223.

③ P.Slovic.Perception of Risk.Science,vol.236,no.4799,1987.pp.280-285.

④ K.R.Tremblay Jr.&R.E.Dunlap.Rural-Urban Residence and Concern with Environmental Quality:A Replication and Extension.Rural Sociology,vol.43,no.3,1978.pp.474-491.

⑤ R.Inglehart.Public Support for Environmental Protection:Objective Problems and Subjective Values in 43 Societies.Political Science&Politics,vol.28,no.1,1995.pp.57-72.

⑥ R.L.Edmonds.Studies on China’s Environment.The China Quarterly,no.156,1998.pp.725-732.

⑦ R.E.Jones,J.M.Fly&H.K.Cordell.How Green is My Valley:Tracking Rural and Urban Environmentalism in the Southern Appalachian Ecoregion.Rural Sociology,vol.64,no.3,1999.pp.482-499.

⑧ M.D.Smith&R.S.Krannich.“Cultural Clash”Revisited:Newcomer and Longer-Term Residents’Attitudes toward Land Use,Development,and Environmental Issues in Rural Communities in the Rocky Mountain West.Rural Sociology,vol.65,no.3,2000.pp.396-421.

⑨ R.E.Jones,J.M.Fly,J.Talley&H.K.Cordell.Green Migration into Rural America:The New Frontier of Environmentalism?Society and Natural Resources,vol.16,no.3,2003.pp.221-238.

⑩ R.R.Ruether.Gaia and God:An Ecofeminist Theology of Earth Healing.San Francisco:HarperSanFrancisco.1992.p.2.

(11) S.Buckingham.Ecofeminism in the Twenty-First Century.The Geographical Journal,vol.170,no.2,2004.pp.146-154.

(12) W.R.Freudenburg&D.J.Davidson.Nuclear Families and Nuclear Risks:The Effects of Gender,Geography,and Progeny on Attitudes toward a Nuclear Waste Facility.Rural Sociology,vol.72,no.2,2007.pp.215-243.

(13) D.J.Davidson&W.R.Freudenburg.Gender and Environmental Risk Concerns:A Review and Analysis of Available Research.Environment&Behavior,vol.28,no.3,1996.pp.302-339.

(14) L.C.Hamilton.Concern about Toxic Wasters:Three Demographic Predictors.Sociological Perspectives,vol.28,no.4,1985.pp.463-486.

(15) T.J.Blocker&D.L.Eckberg.Gender and Environmentalism:Results from the 1993 General Social Survey.Social Science Quarterly,vol.78,no.4,1997.pp.841-858.

(16) R.Eckersley.Green Politics and the New Class:Selfishness or Virtue.Political Studies,vol.37,no.2,1989.pp.205-223.

(17) D.E.Morrison&R.E.Dunlap.Environmentalism and Elitism:A Conceptual and Empirical Analysis.Environmental Management,vol.10,no.5,1986.pp.581-589.

(18) J.C.Jenkins&M.Wallace.The Generalized Action Potential of Protest Movements:The New Class,Social Trends and Political Exclusion Explanations.Sociological Forum,vol.11,no.2,1996.pp.183-207.

(19) R.Eckersley.Green Politics and the New Class:Selfishness or Virtue.Political Studies,vol.37,no.2,1989.pp.205-223.

(20) A.G.Mertig&R.E.Dunlap.Environmentalism,New Social Movement,and the New Class:A Cross-National Investigation.Rural Sociology,vol.66,no.1,2001.pp.113-136.

(21) R.Rohrschneider.The Roots of Public Opinion toward New Social Movements:An Empirical Test of Competing Explanations.American Journal of Political Science,vol.34,no.1,1990.pp.1-30.

(22) R.E.Dunlap&R.Jones.Environmental Concern:Conceptual and Measurement Issues.In R.E.Dunlap&W.Michelson(eds),Handbook of Environmental Sociology.London:Greenwood.2002.p.485.

(23) R.Cox.Environmental Communication and the Public Sphere.London:Sage.2010.p.84.

(24) R.E.Kasperson&J.X.Kasperson.The Social Amplification and Attenuation of Risk.The Annals of the American Academy of Political&Social Science,vol.545,no.1,1996.pp.95-105.

(25) P.Slovic.Perception of Risk,Science,vol.236,no.4799,1987.pp.280-285.

(26) D.J.Fiorino.Technical and Democratic Values in Risk Analysis.Risk Analysis,vol.9,no.3,1989.pp.293-299.

(27) K.A.Parkhill,N.F.Pidgeon,K.L.Henwood,P.Simmons&D.Venables.From the Familiar to the Extraordinary:Local Residents’Perceptions of Risk When Living with Nuclear Power in the UK.Transactions of the Institute of British Geographers,vol.35,no.1,2010.pp. 39-58.

(28) R.G.Peters,V.T.Covello&D.B.McCallum.The Determinants of Trust and Credibility in Environmental Risk Communication:An Empirical Study.Risk Analysis,vol.17,no.1,1997.pp.43-54.

(29) W.Poortingga&N.F.Pidgeon.Exploring the Dimensionality of Trust in Risk Regulation.Risk Analysis,vol.23,no.5,2003.pp.961-972.

(30) R.E.Kasperson,D.Golding&S.Tuler.Social Distrust as a Factor in Siting Hazardous Facilities and Communicating Risks.Journal of Social Issues,vol.48,no.4,1992.pp.161-187.

(31) L.Trettin&C.Musham.Is Trust a Realistic Goal of Environmental Risk Communication?Environment&Behavior,vol.32,no.3,2000.pp.410-426.

(32) R.Eckersley.Green Politics and the New Class:Selfishness or Virtue.Political Studies,vol.37,no.2,1989.pp.205-223.

(33) R.Inglehart.Culture Shift in Advanced Industrial Societies.Princeton:Princeton University Press.1990.pp.66-103.

(作者系厦门大学新闻传播学院副教授)

【责任编辑:刘 俊】

*本文系福建省社科基金规划项目“环境风险评估模式变革与环境传播战略调整的实证研究:以福建省为例”(项目编号:2012B109)的研究成果。