突发性群体事件谣言的人物关系分析*

■蔡盈洲

突发性群体事件谣言的人物关系分析*

■蔡盈洲

本文收集整理了2004年到2012年发生在国内的16件突发性群体事件的谣言,在此基础上展开谣言的人物关系分析。首先,谣言中所涉及的人物主要有干部、警察、学生和农民工等,谣言利用各种手段虚构了很多子虚乌有的人物。其次,从人物所属群体看,主要集中在两个群体:一个是以警察、干部和富商为代表的强势群体;一个是以农民工为代表的弱势群体,群体之间存在竞争和对立,具有社会心理机制的“替罪羊”效应。再次,根据格雷玛斯的符号矩阵,谣言中人物的对立体现为角色差异、身份对抗和伦理上的善恶对决。

突发性群体事件;谣言;人物关系

谣言中的人物关系分析属于谣言的内容分析,对谣言的内容采集具有一定的难度。首先,谣言本身变幻不定,难于跟踪。其次是相关部门对突发性群体事件讳莫如深,一般不愿谈及。本文所采集的样本大多来自于传统媒体的报道,有一部分是网络对群体事件的报道和描述。本文共选取了2004年到2012年发生在国内的16件突发性群体事件中的谣言作为研究对象。这些群体事件都经过了媒体的广泛报道,社会影响面大。经过研究者的反复甄别,认为这些事件是这9年中影响极大的群体性事件,具有典型性。

一、谣言中的人物类型

本文将16件群体事件的谣言以发生的时间为序整理成一个表格,具体如表1。

表1 样本群体事件的谣言情况

(续表)

从谣言人物的类型看,有警察、干部、学生、老人、小孩、货车司机等。谣言人物中有警察事件的共有14起,只有黑龙江长春岭事件和安徽池州事件中没有具体的警察形象。警察出场率排第一。谣言人物有干部的有7起。谣言人物中为富翁和老板的有2起,分别是年安徽池州事件和浙江瑞安事件,这两类人物都属于有钱人形象。谣言人物为未成年人的有6起,其中直接指明是在校学生的有2起,分别是安徽池州事件和江苏启东事件。安徽马鞍山事件中的主角就有两个中学生,但在谣言样本上没有出现,因此没有列入。谣言人物有女性的共有7起。其中湖北石首事件中谣言女性人物是酒店的三个股东。安徽马鞍山事件中的谣言女性人物是和局长同车的女人,谣言中被认为是局长的情妇,实际上是其妻子。广东增城新塘事件中,谣言女性人物为孕妇。重庆万盛事件中谣言人物有老人,这也是惟一有老人形象的事件。谣言人物中有农民工的事件共有9起。

从上述样本来看,谣言运用多种手段编造人物形象。第一种手段是移花接木,将某种身份嫁接到事件中的某个人身上。这种手段主要表现在3起事件中,分别是重庆万州事件、四川大竹事件、贵州瓮安事件。万州事件中的胡某本身是没有固定职业的平民,谣言将国土局副局长身份嫁接到他身上;瓮安事件谣言中将“县委书记的侄女”和“副县长的儿子”两个身份赋予了在场的几个年轻人,这点和万州事件又有区别;万州事件是冲突的当事人谎称自己是公务员,谣言在这个基础上拔高了他的官职。谣言编造人物的第二种手段是无中生有。这种手段不仅编造身份,就连身份的赋予人也是完全虚构的。四川大竹事件中的“三个高官”完全是子虚乌有,根本没有事件的身份赋予对象。

二、人物体现的群际关系

改革开放以来,中国的社会经济改革取得了巨大的成绩,但同时也存在一些问题。十八大报告中在谈到社会发展还存在的问题时,着重强调了“城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大”,说明整个社会还存在贫富差距问题。从国家统计局发布的基尼系数来看,也印证了居民收入差距较大的事实。“我国2003年至2012年全国居民收入基尼系数:2003年是0.479,2004年是0.473,2005年0.485,2006年0.487,2007年0.484,2008年0.491,2009年0.490,2010年0.481,2011年0.477,2012年0.474。”(19)按照基尼系数的国际通用惯例,0.4为收入分配差距的警戒线,超过这个警戒线,就意味着社会财富比较集中,贫富分化较大,社会分配制度存在比较大的问题;超过0.6就会引起社会动荡。

同时,社会转型也促使社会阶层结构发生了变化。原有的两个阶级和一个阶层划分已经无法涵盖所有人的阶层属性,一些新的阶层从原来的阶层中分化出来。阶层的分化机制也出现了新老交替现象,新的以职业为基础的分化机制逐渐取代原来以政治、行政、户口等身份为基础的分化机制。面对社会的发展变化,学者提出了以职业为基础,以组织资源、经济资源和文化资源的占有状况为标准来划分社会阶层的理论框架,用十个社会阶层和五种社会地位等级来描述整个社会的阶层结构。(20)社会阶层分化造就了处于社会两端两种群体:弱势群体和强势群体。已故著名社会学家陆学艺认为“农民、农业劳动者阶层还是中国现在最大的弱势群体。”(21)而且这个弱势群体人数众多,从2002年到2010年差不多8年时间中,只下降了4个百分点,从44%降到40%,所占比重仍然很大。此外,社会的中下层和下层都可以说是社会弱势群体。清华大学教授孙立平则认为社会的“强势群体”早在90年代就已经形成了。“自90年代以来,一个拥有了社会中大部分资本的强势群体已经成形。构成这个强势群体的,有三个基本组成部分,即经济精英、政治精英和知识精英。”(22)孙立平教授认为强势群体拥有影响社会公共政策制定和执行的能力,还有对社会公共舆论的影响和话语形成能力。正因为强势群体有很大的社会能量,弱势群体不得不依附于强势群体。

从谣言样本的人物关系上分析,有明显对立的双方:一方是警察、干部和富商;另一方主要是农民工。从力量对比来看,两方力量悬殊较大,干部、警察和富商掌握了更多的社会资源,处于社会的上层;而农民工则是社会底层身份。农民工一方有一些是未成年人,包括学生和小孩,还有一些老人和女性甚至还有孕妇。未成年人、女性和老人都是社会中的弱者,外加又来自社会底层家庭,因此,这类人是弱势群体中的弱势人群。人物关系对立体现了两种群体之间的竞争和对立。

从群体关系的角度上看,是群际关系紧张导致了不同群体成员之间的敌意和挫折。在群体的竞争和对立中存在社会心理机制的“替罪羊”效应。“替罪羊”效应也是一种社会现象,这种现象与社会认同路径的自我范畴化相关。社会认同理论中的自我范畴化将刻板印象与群体归属联系起来了。当人对自我或他人进行分类的时候,都会夸大刻板化的相似性。自我的分类就是自我范畴化。自我范畴化导致了自我刻板化,会表现在所有主观上认为与范畴有关维度上。刻板印象与群体归属联系起来,在自尊的动机统领下,会不断强化内外群的差异性,建立对内群的积极评价,而对外群进行贬低和歧视。而且,在增强效应的作用下,这种刻板印象会成倍增强。自我范畴化中的刻板印象有多种机制支持“替罪羊”效应,其中一种是社会因果性:当社会发生了大规模创伤性事件后,社会解释会致力于寻找发生这个事件的原因,其中某个外群将被视为这个事件的主要责任人。在这个时候,谣言就会成为社会因果性解释的最佳版本,它会将直接责任人如何导致社会事件发生的过程细节化、情节化、形象化,直至将自己打扮成这方面的权威。“在审视谣言提出的替罪羊,以及查问谁是传统的替罪羊时,我们有可能猜出一个谣言流传的市场。”(23)

在重庆万州事件中,两个路人在行走过程中不小心发生了磕碰,这件在生活中随处可见的小事件竟然成为了一个群体性事件的导火线。在谣言中,磕碰事件演变为刑事案件,凶手则是“国土局副局长”,成为了事件的替罪羊;四川大竹事件中,一个酒店服务员意外死亡,谣言中的替罪羊则是“三个省里的高官”;还有贵州瓮安事件,女学生自杀身亡被谣言演变成为被“与当地县委书记有亲戚关系人”奸杀致死,当地的县委书记成了替罪羊。类似的还有石首事件、江苏启东事件和四川泸州事件等。从这些事件可以看出,当群际关系紧张时,根本不需要有大规模的社会创伤事件,生活中的一些小事件都可以被谣言选为“脚本”;而凶手和被害者的角色,则早已被内定为两个充满竞争和对立群体的代表性成员,角色甚至根本不要具体的人,只要是代表群体的社会身份就足够了。

三、人物之间的对立冲突

谣言具有故事化、情节化的特点,可以运用结构主义理论来分析其中的人物关系。格雷玛斯是法国叙事学家,也是结构主义的代表人物,他在前人研究的基础上提出了“符号矩阵”理论。格雷玛斯深受索绪尔和雅各布森的语言学理论的影响,认为要弄清叙事作品的意义,必须掌握作品的叙事结构。各种叙事作品的话语形态虽然不同,但都有整体性的意义结构。他根据索绪尔的结构主义语言学理论,认为叙事分析和语义分析相类似,叙事分析的首要任务就是语法分析,是处理叙事句主题和语义学之间的关系。

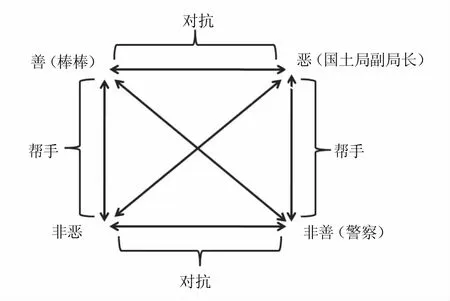

根据格雷玛斯的符号矩阵和对立思维,本文以2004年重庆万州事件的谣言为例,分析其中的人物关系。假设谣言中被打伤的棒棒(重庆对街头临时搬运工的称呼)为正方,对立的反方则是打伤棒棒的国土局副局长。第三项是非正方,谣言中警察包庇局长,因此不属于正方的阵营,是非正方。第四项是非反方,不属于国土局副局长这一方,在谣言中,这项是空缺。由此可以得出一个角色模式的矩阵图,见图1:

图1

在图中,棒棒和国土局副局长是对立的双方,警察成为国土局副局长的帮手,帮助他对抗棒棒。而可能成为棒棒的帮手,与国土局副局长对抗的第四项却是空缺,这使力量对比非常悬殊,矩阵图处于一种极度不平衡的状态。然而这正是谣言的一个重要手段,第四项的空缺让谣言构建了一个召唤结构,召唤有人挺身而出帮助棒棒抵抗来自另一方的重压。谣言的鼓动性就来自于这个召唤结构。

上面的矩阵图仅仅是一个角色模式,如果把上面角色的身份标示出来,整个矩阵图则可以变为身份之间的对抗,见图2。棒棒毫无疑问是平民;国土局副局长是官员;第三项则是非平民,警察的身份刚好吻合;第四项则是非官员,只要是非官员身份的人都是成为第四项的潜在人选。身份代表一个群体,根据前面对谣言的群际关系的分析,由身份标示的群体冲突是强势群体和弱势群体之间的竞争和对抗。

图2

除了设置召唤结构和挑拨群体关系之外,谣言还善于通过编造道德剧本来刺激人们的道德神经。在2004年重庆万州事件中,本来是两个人在街上不小心发生了磕碰小事,到后来却演变为几万民众冲击区政府的群体事件。冲突的一方声称自己是公务员,出了事情可以摆平,其妻子也炫耀性的说自己家中很有钱,可以花钱买对方的命。冲突的另一方仅仅是一个在街上揽活的“棒棒”。这个谎话经过不停地传播,不断有人修改版本,其核心主题演变为:“有权有势的国土局副局长因为一件小事,要打断棒棒的腿,而且还要他的命”。至此,谣言的剧本就升级成为道德剧本,国土局副局长是“恶”的一方,与他对抗就是和“恶”的对抗,是“善”的体现,见图3。谣言通过这种伦理化的策略,赋予被打的棒棒“善”的身份,支持他的人都是行善之人,给任何参与群体事件的人一种道德支撑。

图3

人是一种道德动物,天然具有道德本能,这是人区别于其他动物的本质。道德的“本质规定是‘单一物’向‘普遍物’的提升,实现‘单一物’与‘普遍物’的统一,以及个体、实体与人的‘类’的本真状态的统一”。(24)尽管现代社会的规则遮蔽了人作为“普遍物”的属性,但这种本性依然存在,只不过被暂时掩藏在厚厚的护身铠甲之下,一旦时机成熟,人就会恢复作为道德意义上的人类生命个体存在,显现人的“类”本真存在属性,并实现由“单一物”向人的“类本质”的“普遍物”的提升,成为社会的“道德主体”。突发性群体事件中,谣言正是通过展现现代社会的道德困境来激发人的道德本能。2008年的贵州瓮安事件,谣言剧本成了“出身农民子弟的花季少女被官家子弟轮奸致死”;2010年安徽马鞍山的群体性事件,谣言说“中学生被局长打残了”,“警察包庇打人的局长”;2011年的广东增城市新塘镇发生的群体事件中,谣言又重演了一遍“恶势力挑战人类道德底线”的苦情戏,治安队员将一个摆地摊的孕妇打成重伤,并打死其丈夫,而且还炫耀式地藐视人命:“打死一个外地人赔50万”。巨大的道德困境反而激发了一直被遮蔽的道德本能,群聚的方式在某种程度上是一种集体性道德自救行为,只不过集聚的群体在情绪的鼓噪下,很容易突破道德自救的界限,蜕变为群体性事件。

注释:

① 文玉伯:《万州突发万人骚动事件》,《凤凰周刊》,2004年第31期。

② 欧阳斌:《四川汉源数万民众保地维权调查》,《凤凰周刊》,2004年第32期。

③ 王吉陆:《安徽池州打砸抢烧“6·26”群体性事件调查》,《南方都市报》,2005年7月1日。

④ 于建嵘:《中国的社会泄愤事件与管治困境》,《当代世界与社会主义》,2008年第1期。

⑤ 贾云勇:《四川大竹群体事件追记:传言未澄清公众走向失控》,《南方都市报》,2007年2月4日。

⑥ 刘子富:《新群体事件观》,新华出版社2009年版,第65页。

⑦ 杨猛:《石首“抢尸”拉锯战》,《南都周刊》,2009年第24期。

⑧ 占才强:《荆州市委书记:彻查酒店背景》,《南方都市报》,2009年6月25日。

⑨ 王立三:《黑龙江富锦:纠结的57万亩土地》,《瞭望东方周刊》,2010年第22期。

⑩ 谢修斌:《马鞍山一局长开车肇事还人抽耳光被就地免职》,《金陵晚报》,2010年6月13日。

(11) 于松:《广东潮州“打砸烧”追问》,《东方早报》,2011年6月14日。

(12) 魏一平:《广东增城“6·11”事件追踪调查》,《三联生活周刊》,2011年第30期。

(13) 王宝莲:《增城新塘镇大敦村聚众滋事事件已得到妥善处置》,http://www.gd.chinanews.com,2011年6月12日。

(14) 刘建锋:《乌坎密码》,《经济观察报》,2012年6月12日。

(15) 于斌:《重庆万盛发生群众聚集事件重庆市政府回应》,http://www.sina.com.cn,2012年4月13日。

(16) 王克勤:《四川什邡环保冲突事件调查》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_655f81d50102epsd.html,2013年9月25日。

(17) 《网络造谣也能很暴力》,《重庆晨报》,2012年7月31日。

(18) 《四川泸州发生群体性事件官方否认交警打死人》,《温州日报》,2012年10月19日。

(19) 杨文彦:《国家统计局首次公布2003至2012年中国基尼系数》,人民网,2013年1月18日。

(20) 陆学艺:《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社2002年版,第9页。

(21) 陆学艺:《中国社会阶级阶层结构变迁60年》,《北京工业大学学报》(社会科学版),2010年3期。

(22) 孙立平:《转型与断裂-改革以来中国社会结构的变迁》,清华大学出版社2004年版,第280页。

(23) [法]让-诺埃尔·卡普费雷:《谣言——最古老的传媒》,上海人民出版社2008年版,第102页。

(24) 牛庆燕:《生态视域中的伦理冲动与生态文明》,《甘肃社会科学》,2013年第5期。

(作者系江西财经大学人文学院副教授)

【责任编辑:张毓强】

*本文系江西省“十二五”社科基金规划项目“突发性群体事件中的谣言传播与影响研究”(项目编号:13XW01)的研究成果。