一稻两鸭共作对稻田土壤养分动态的影响

梁开明,章家恩*,林田安,全国明,罗明珠,赵本良

1. 华南农业大学热带亚热带生态研究所,广东 广州 510642;2. 广东省农业科学院水稻研究所,广东 广州 510640;3. 农业部华南热带农业环境重点实验室,广东 广州 510642;4. 广东省高等学校农业生态与农村环境重点实验室,广东 广州 510642

一稻两鸭共作对稻田土壤养分动态的影响

梁开明1,2,章家恩1,3,4*,林田安1,3,4,全国明1,3,4,罗明珠1,3,4,赵本良1,3,4

1. 华南农业大学热带亚热带生态研究所,广东 广州 510642;2. 广东省农业科学院水稻研究所,广东 广州 510640;3. 农业部华南热带农业环境重点实验室,广东 广州 510642;4. 广东省高等学校农业生态与农村环境重点实验室,广东 广州 510642

鸭稻共作是有效减少化肥和农药施用的重要技术,对稻田土壤养分消耗具有一定的缓冲和调控作用。但在鸭稻共作有机生产模式中,外源性化肥投入的缺乏常常成为水稻高产的限制因素。为更好地解决有机种植中土壤养分供应的问题,对常规鸭稻共作进行了调整,建立了2种“一稻两鸭”共作生态农业模式。通过田间试验对常规稻作、常规鸭稻共作、一稻两鸭轮养及一稻两鸭套养4种种植模式下的土壤养分进行定位监测。结果表明:相对于常规稻作,3种鸭稻共作模式均能在一定程度上提高土壤全钾、全氮的含量,同时减小碱解氮的消耗。与比生产前期相比,生产结束后常规水稻种植模式下土壤有机质含量有所下降,而3种鸭稻共作模式下土壤有机质含量比生产前期均有不同程度的增加。4种种植模式下土壤全磷含量在生产结束后均有不同程度的下降,然而一稻两鸭套养和一稻两鸭轮养模式下土壤全磷含量的降低程度低于常规稻作。早稻生产结束后,一稻两鸭套养和一稻两鸭轮养模式下的土壤全磷含量比常规稻作分别高出13.53%和11.01%。与常规鸭稻共作模式相比,一稻两鸭轮养和套养模式增加了全氮以及全钾有机物的积累,同时减缓了碱解氮、速效磷、速效钾含量的下降。晚稻生产结束后,一稻两鸭套养模式下土壤碱解氮、速效磷和速效钾的含量分别比常规鸭稻共作模式高出3.7%,10.39%和7.59%。产量测定结果表明,早稻时期一稻两鸭套养模式下的水稻产量比常规鸭稻共作模式高12.90%,晚稻时期则比常规鸭稻共作高12.19%。一稻两鸭共作模式中,由于两批鸭子的存在,其排便和中耕作用几乎贯穿于水稻的整个生长发育过程,因此培肥效果与常规鸭稻共作相比有了进一步的提高,对系统内的养分循环利用起到了更好的促进作用。

鸭稻共作;一稻两鸭;土壤养分;养分消长

目前,针对农业生产的不同需求,全国各地形成的鸭稻共作技术在种养结合模式上已经有了明显延伸和拓展,并在单纯的鸭稻共作形式基础上结合本地自身的生产特点和区域特征,形成和开创了多种新的经营模式,如稻鱼鸭复合生态农业模式(郑永华等,1997;Cagauan等,2000)、“鸭稻萍共作”模式(甄若宏等,2009)、水稻直播鸭稻共作复合系统(沈建国等,2009;Liang等,2014)、免耕稻-鸭复合系统(甘德欣等,2004)等。针对水稻生育后期的土壤养分供应的问题,本研究对常规鸭稻共作生产模式进行了调整,建立了两种“一稻两鸭”共作生态农业模式,并对这2种新的鸭稻共作模式下的土镶养分动态进行定位监测,旨在了解2种鸭稻共作模式对土壤肥力的保持效果,进而为鸭稻共作生产的养分优化管理与改进提供相关的科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

本试验于2007年3月至2008年12月在广东省增城市华南农业大学增城教学科研基地进行。基地位于广州市增城市的西南部,地处低山丘陵区,属南亚热带季风湿润气候,光照充足,雨、热充沛,年平均气温21.8 ℃,年无霜期长达335~360 d,年平均降雨量2137 mm,年相对湿度78%。试验田1年2季种植水稻,每季水稻收获后耙茬备耕,并使稻草秸秆还田。试验田为赤红壤发育而成的水稻土,土壤pH值6.0,碱解氮质量分数107.98 mg·kg-1,速效磷27.59 mg·kg-1,速效钾25.32 mg·kg-1,全磷0.54 g·kg-1,全氮1.57 g·kg-1,全钾18.27 g·kg-1,有机质33.02 g·kg-1。

1.2 供试材料

试验供试水稻品种为胜巴丝苗,由华南农业大学农学院提供;供试鸭品种为地方麻鸭;常规稻作的供试肥料为缓效复合肥(有机质质量分数为20%,氮、磷、钾比例为20∶5∶10)。

1.3 试验设计

分别于2008年3月和7月进行早稻和晚稻试验。选择地势平坦、排灌方便、土壤肥力均匀的田块进行小区对比试验,每个小区面积为134 m2。共设置4个处理,包括(Ⅰ)常规稻作(CR),按当地水稻常规种植方法进行管理,即施用化肥、农药和除草剂;(Ⅱ)常规鸭稻共作(CD),秧苗移栽返青后放入雏鸭,鸭子与水稻昼夜共栖,直到水稻抽穗时才收回;(Ⅲ)一稻两鸭轮养(RP),基肥使用鸡粪,秧苗移栽返青后放入第1批雏鸭,鸭稻昼夜共栖。水稻抽穗期赶第1批鸭上田,同时将第2批小鸭放下田,水稻晒田时期赶第2批鸭上田;(Ⅵ)一稻两鸭套养(MP),基肥使用鸡粪,秧苗移栽返青后放入第1批雏鸭,鸭子昼夜共栖在稻田中,水稻抽穗期赶第1批鸭上田,在第1批大鸭赶上田的15 d前左右将第2批小鸭放下田,第2批鸭在水稻晒田前10 d左右赶上田。其中,处理Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ在水稻整个生育期内均不施用化肥、农药和除草剂。各个处理模式的实施流程如图1所示,每个处理设置3个重复,小区的田间排列采取随机区组排列,在各个小区之间筑埂隔离。小区之间的田埂高30 cm、宽60 cm,以满足田间保水及鸭子栖息的要求。为防止鸭子逃逸和天敌危害,各小区用尼龙网隔开。在进行早稻和晚稻试验前,对所有的试验小区的田块进行统一整地,耕作方式采用旋耕。早晚稻收获后各处理下的秸秆均采用就地还田方式处理。

1.4 试验内容和测定方法

1.4.1 试验内容

试验分别在早稻和晚稻期间进行,测定内容包括土壤有机质(Soil Organic Matter, SOM)、全氮(Total N, TN)、全磷(Total P, TP)、全钾(Total K, TK)、碱解氮(Alkali-hydrolysis N, AN)、速效磷(Available P, AP)、速效钾(Available K, AK)的含量。早稻期间分别于4月18日、6月12日、7月4日和7月21日取样测定;晚稻期间分别于10月1日、10月21日、11月10日和11月29日取样测定。

1.4.2 样品采集和分析方法

每个小区以5点取样法采集表层15 cm深的土柱,土壤养分含量参照鲍士旦主编的《土壤农化分析》方法进行测定(鲍士旦,2002)。土壤有机质采用重铬酸钾容量法(外加热法);土壤全氮采用凯氏定氮法;土壤全磷采用HClO4-H2SO4法;土壤全钾采用NaOH熔融-火焰光度法;土壤碱解氮采用碱解扩散法;土壤速效磷采用0.5 mol·L-1NaHCO3法;土壤速效钾采用NH4OAc浸提,火焰光度法测定。试验数据采用SPSS统计分析软件(SPSS 12.0 for Windows, Chicago, USA)软件进行统计分析。不同处理之间多重比较采用Duncan新复极差法。

图1 各实验处理模式的实施流程Fig. 1 The flow diagram of different treatments

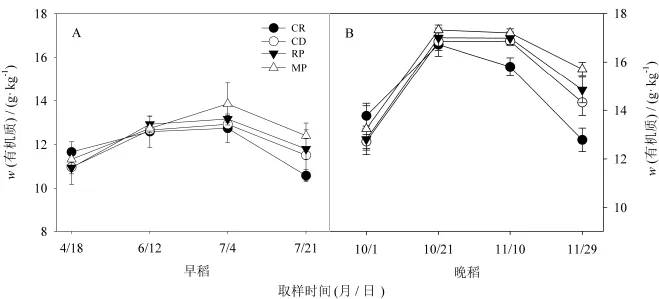

图2 不同处理下土壤有机质含量的动态变化Fig.2 The seasonal variations of soil organic materials in different treatments. Data are means±SD

2 结果与分析

2.1 土壤有机质含量的动态变化

图2表明,3种鸭稻共作模式下的土壤有机质含量在早、晚稻生产结束后均高于常规稻作,其中在早稻生产结束后(7月21日),一稻两鸭套养模式下的土壤有机质含量比常规稻作高出17.08%,比常规鸭稻共作模式高7.77%。一稻两鸭轮养模式下土壤有机质含量比常规稻作处理高11.33%,比常规鸭稻共作模式高2.47%(图2A),2种一稻两鸭共作处理模式之间的有机质含量无显著差异(p>0.05)。晚稻收获时3种鸭稻共作模式下土壤有机质含量与常规稻作模式均存在显著差异(p<0.05)。其中一稻两鸭轮养模式下土壤有机质含量比常规鸭稻共作高3.60%,而一稻两鸭套养模式则比常规鸭稻共作高出9.63%(图2B)。

2.2 土壤全氮、全磷和全钾含量的动态变化

图3A表明,各模式下的土壤全氮含量均呈不同程度增加。早稻前期(4月18日),3种鸭稻共作模式下土壤全氮含量低于常规稻作,然而晚稻生产结束后(11月29日)土壤全氮含量为一稻两鸭套养>一稻两鸭轮养>常规鸭稻共作>常规稻作。常规稻作区土壤全磷含量在早稻生产前期略高于一稻两鸭套养和一稻两鸭轮养模式,但早稻生产结束后,一稻两鸭套养和一稻两鸭轮养区的土壤全磷含

量比常规稻作分别高出13.53%和11.01%,比常规鸭稻共作分别高出14.9%和12.5%。晚稻生产结束后(11月29日),一稻两鸭套养和一稻两鸭轮养区的土壤全磷含量比常规鸭稻共作分别高出5.3%和9.5%(图3B)。以上结果表明,一稻两鸭共作模式对提高土壤全磷含量的效果优于常规鸭稻模式,且在一稻两鸭共作两种模式之间,一稻两鸭套养处理的效果要优于一稻两鸭轮养处理。图3C表明,早稻生产前期,常规稻作区的土壤全钾含量显著高于其他3种种植模式(p<0.05),但早稻生产结束后,3种不同模式的鸭稻共作模式下土壤全钾含量与常规稻作区无显著差异(p>0.05)。晚稻生产结束后,一稻两鸭套养区的土壤全钾含量显著高于常规稻作(p<0.05)。与4月18日相比,11月29日3种鸭稻共作模式的土壤全钾含量均有所上升,其中一稻两鸭套养模式上升了11.03%,一稻两鸭轮养模式上升了9.40%,常规鸭稻共作模式上升了7.32%,而常规稻作模式却基本不变,表明鸭稻共作对提高土壤钾素含量的变化有一定的缓冲和促进作用,而且一稻两鸭共作对土壤钾素的提升能力均高于常规鸭稻共作。

图3 不同处理下土壤全氮、全磷和全钾含量的动态变化Fig.3 The seasonal variations of soil total K, P, K in different treatments

2.3 土壤有效态N、P、K含量的动态变化

各处理土壤碱解氮含量在早稻和晚稻生产结束后均显著呈下降(图4A、B)。在早稻和晚稻生产前期,常规稻作区的土壤碱解氮含量显著高于其他模式。生产结束后,3种不同的鸭稻共作模式下土壤碱解氮含量均高于常规稻作,其中一稻两鸭套养区的土壤碱解氮含量在早稻和晚稻生产结束时分别比常规鸭稻共作模式高出3.9%和3.7%。

早稻期间,常规稻作模式的土壤速效磷含量在大多数时段均高于其他3种模式,但生产结束后,一稻两鸭套养和一稻两鸭轮养模式的土壤速效磷含量均高于常规稻作(图4C)。3种鸭稻共作模式在调查前期的土壤速效磷含量接近一致,在生产结束后,一稻两鸭套养和一稻两鸭轮养分别比常规鸭稻共作高出9.45%和4.13%。在晚稻生产的大多数时期,一稻两鸭套养区的土壤速效磷含量均高于其他3种模式(图4D)。晚稻生产结束后,一稻两鸭套养区的土壤速效磷含量比常规鸭稻共作高10.39%。晚稻生产前期,一稻两鸭轮养区的土壤速效磷含量与常规鸭稻共作模式接近,但在生产中期(11月10日)及生产结束后分别比常规鸭稻共作区高5.39%和4.06%。

早稻期间,常规稻作区的土壤速效钾含量在大部分时期均高于其他模式(图4E)。随着生育期进程的推进,水稻在孕穗期和灌浆期需钾量增加,因此,4种植模式下的土壤速效钾均呈显著下降的趋势,在7月4日,常规稻作区的土壤速效钾含量比常规鸭稻区高11.38%,分别比一稻两鸭套养和一稻两鸭轮养区高2.4%和9.9%,早稻生产结束后,一稻两鸭套养区的土壤速效钾含量高于常规稻作,但两处理间差异不显著(p>0.05)。晚稻生产中期(10月21日),一稻两鸭套养区的土壤速效钾含量比常规鸭稻共作高6.87%,比一稻两鸭轮养高出5.39%。生产结束后,一稻两鸭套养区的土壤速效钾含量比常规鸭稻共作分别高出7.59%,比常规稻作分别高出6.32%。一稻两鸭轮养区的土壤速效钾含量在前期低于常规稻作,而生产结束后,一稻两鸭轮养区的土壤速效钾含量则略高于常规稻作(图4F)。

2.4 不同处理对土壤养分消长状况的影响

由表1得知,由于鸭粪的加入,3种鸭稻共作模式在早稻和晚稻生长期间均能显著增加土壤全氮的含量以及减缓土壤碱解氮含量的降低程度。而2种一稻两鸭共作模式下,土壤全氮含量的增加幅度均高于常规鸭稻共作,同时土壤碱解氮含量的降低程度也低于常规鸭稻共作。早稻和晚稻期间,4种植模式下的土壤全磷含量在均呈降低趋势,但2种一稻两鸭共作模式下土壤全磷含量的降低程度

均低于常规稻作区以及常规鸭稻共作区。早稻期间,4种植模式下的土壤速效磷含量呈上升趋势,而2种一稻两鸭模式下土壤速效磷含量的增加程度均高于常规鸭稻共作。晚稻期间,4种模式下的土壤速效磷含量均呈降低趋势,且各处理间无显著差异(p>0.05)。由于4种模式均采用秸秆还田方式,故土壤全钾含量在早稻期间均呈上升的趋势,而随着水稻生育进程的推进,吸肥能力增强,各处理土壤速效钾含量在早稻和晚稻期间则均呈降低趋势。在早稻期间3种鸭稻共作区的土壤全钾含量上升程度均比常规稻作高,同时土壤速效钾含量的降低程度也低于常规稻作。在晚稻期间,3种鸭稻共作模式下土壤全钾以及土壤速效钾的降幅低于常规稻作。常规稻作区的土壤有机质含量呈下降趋势,而3种鸭稻共作模式在早稻和晚稻均能显著增加土壤有机质的含量,其中在晚稻期间,2种一稻两鸭模式下土壤有机质含量的增加程度均显著高于常规鸭稻共作(p<0.05)。

图4 不同处理下土壤有效态N、P、K含量的动态变化Fig.4 Seasonal Variation of soil alkali-hydrolysis N, avaliable P and avaliable K in different treatments

表1 不同处理下土壤养分的消长状况Table 1 The gain/loss of soil nutrients in different treatments

2.5 不同处理对水稻产量的影响

常规稻作区水稻产量在早晚两季均为最高(表2),并在早稻时期与常规鸭稻共作之间存在显著性差异(p<0.05),晚稻时期常规稻作区水稻产量与常规鸭稻共作和一稻两鸭轮养均存在显著性差异(P<0.05)。表明在当前的养分投入量下,尽管一稻

两鸭共作模式有一定的增产效果,但施用化肥农药的常规水稻生产方式对水稻增产仍然具有优势。3种鸭稻共作模式之间,一稻两鸭套养模式的产量在早晚两造均高于其他两种鸭稻共作模式,早稻时期比常规模式和一稻两鸭轮养模式分别高出12.90%和10.57%,晚稻时期比常规鸭稻共作模式和一稻两鸭轮养模式分别高出12.19%和9.41%,其中与常规鸭稻共作模式差异显著(p<0.05)。

表2 不同种植模式下水稻的产量Table 2 The rice yield in different treatments

3 讨论

鸭粪是一种优质的有机肥料。据有关统计,鲜鸭粪含有机质262 g·kg-1,全氮11.0 g·kg-1,全磷14.0 g·kg-1,全钾6.2 g·kg-1,而一只鸭日均可产鲜粪0.14 kg(杨志辉等,2004)。此外,鸭稻共作模式下鸭子的践踏、搅动促进了稻田水体和土壤与外界的气体交换,有效增加了土壤和水的氧气含量,促使土壤有效养分的转化以满足水稻生长的需要(戴志明等,2004),同时对土壤养分性质具有一定的调控、缓冲和促进作用(章家恩等,2004)。张苗苗等(2010)研究表明:有机鸭稻共作田的土壤有机质和氮、磷、钾等养分指标在整个水稻生长期基本能维持在相对稳定的状态,在幼穗分化期土壤速效钾含量高于常规稻田,在成熟期碱解氮、速效磷和速效钾含量都高于常规稻田(张苗苗等,2010)。本研究和上述研究的结果相似,与常规水稻栽培模式相比,3种鸭稻共作模式均增加了土壤有机质和全氮的含量,同时减小了碱解氮的消耗。而与常规鸭稻共作模式相比,一稻两鸭套养和一稻两鸭轮养处理增加了土壤全氮、全钾以及有机物的积累,同时降低了碱解氮、速效磷、速效钾以及土壤全磷的消耗。

土壤磷含量是反映土壤养分质量的重要指标之一,对生产力有着直接影响。若土壤中以收获物形式消耗的磷元素得不到有效补充,则会导致土壤磷库的严重亏损(Hanrahan等,2005)。中国南方红壤和红壤性水稻土普遍缺磷(陈安磊等,2008;赵庆雷等,2009),因此,需要较高的磷素投入以解决土壤P素的亏缺。而王强盛等(2004)研究表明:常规鸭稻共作处理下土壤速效磷含量较难满足水稻生长发育的需要,需增施适量的磷肥。本研究表明,一稻两鸭共作模式在目前的磷养分投入水平下,土壤全磷和速效磷含量在早晚稻生产结束后高于常规稻作模式以及常规鸭稻共作模式,同时,其下降幅度也小于常规稻作模式以及常规鸭稻共作模式,表明在一稻两鸭共作模式减缓了土壤磷的亏缺。

孕穗期-齐穗期是水稻需钾最高的时期,约占整个生育期吸钾量的40%,并随产量提高有所增加(李泽远和罗来和,1998;王强盛,2009;刘丽华等,2011)。本研究表明,尽管4种处理下由于秸秆还田作用,其土壤全钾含量在早稻期间均有不同程度的提高,但在经过2季种植后各处理下的土壤全钾和速效钾含量均有不同程度的降低。其中晚稻期间随着产量的增加,土壤速效钾含量的降幅要高于早稻,说明晚稻生产相对需要消耗更多的土壤钾素。3种鸭稻共作模式下土壤全钾和土壤速效钾含量的降低程度相对低于常规稻作模式,但土壤全钾和速效钾含量相对于生产早期仍呈较大的消减趋势,表明一稻两鸭共作模式虽然能在一定程度上补充水稻生长所需的钾素,但在水稻生长后期土壤速效钾含量亦处于下降趋势,因此仍存在钾肥不足问题。

与常规稻作方式相比,鸭稻共作模式下鸭粪肥的长效缓释作用可在水稻生长后期提供有效的营养供给。鸭稻共作系统中,鸭粪肥的氮、磷、钾等营养物质除了来源于饲料以外,还有一部分来源于田间的虫、草、浮游生物等生物饲料。在常规稻作模式中,田间杂草经拔除后被带到系统外,因此其吸收自土壤的养分随之流失。而在鸭稻共作模式中,鸭子的觅食不仅减少了杂草对土壤养分的吸收,而且鸭子过腹还田以及踩踏所导致的杂草腐烂还田效应还有利于增加土壤的有效养分(禹盛苗等,2014)。此外,稻田系统中浮游生物、水稻害虫、福寿螺等部分的物质资源通过鸭子的过腹还田最终可转化为作物可吸收的养分资源,这对稻田系统的养分资源循环和高效利用具有重要作用。除觅食以外,鸭子在田间的活动起到了中耕作用,促进了土肥交融转化,并有利于加快微生物对秸秆的分解而提高土壤养分含量。与常规鸭稻共作模式相比,一稻两鸭套养和一稻两鸭轮养模式增加了土壤养分的积累,同时使土壤有机质和氮、磷、钾等养分含量在整个水稻生长期处于相对稳定状态。在常规鸭稻共作模式下,水稻抽穗期前由于鸭子在田间活动,其排泄物的归还增加了土壤养分库的数量。然而到抽穗期后,由于鸭子赶上田后而失去了增肥的途径。而在一稻两鸭共作模式中,由于两批鸭子的

存在,其排便和中耕作用几乎贯穿于水稻的整个生长发育过程,这样便能持续地为稻田提供鸭粪养分输入,且能可持续地在稻田中捕虫吃草。

4 结论

整体而言,3种鸭稻共作模式均能提高土壤全钾、全氮和土壤有机质的含量,同时减小碱解氮的消耗。而与常规鸭稻模式相比,2种一稻两鸭模式增加了土壤全氮、全钾以及有机物的积累,同时能够减缓碱解氮、速效磷、速效钾以及全氮含量的下降,因此培肥效果有进一步的提高,对系统内的养分循环利用起到了更好的促进作用。但今后尚需开展长期定位研究,以获取更大时空尺度下鸭稻共作系统中养分输入及输出的动态变化、累积效应与养分平衡。

CAGAUAN A G, BRANCKAERT R D, VAN HOVE C. 2000. Integrating fish and azolla into rice-duck farming in Asia[J]. Naga, the ICLARM Quarterly, 23(1): 4-10.

HANRAHAN G, SALMASSI T M, KHACHIKIAN C S, et al. 2005. Reduced inorganic phosphorus in the natural environment: significance, speciation and determination[J]. Talanta, 66(2): 435-444.

LI C F, CAO C G, WANG J P, et al. 2008. Nitrogen losses from integrated rice–duck and rice-fish ecosystems in southern China[J]. Plant and soil, 307(1/2): 207-217.

LI S S, WEI S H, ZUO R L, et al. 2012. Changes in the weed seed bank over 9 consecutive years of rice-duck farming[J]. Crop Protection, 37: 42-50.

LIANG K M. ZHANG J E, SONG C X, et al. 2014. Integrated Management to Control Golden Apple Snails(Pomacea canaliculata)in Direct Seeding Rice Fields: An Approach Combining Water Management and Rice-Duck Farming[J]. Agroecology and Sustainable Food Systems, 38: 264-282.

ZHANG J E, ZHAO B L, CHEN X, et al. 2009. Insect damage reduction while maintaining rice yield in duck-rice farming compared with mono rice farming[J]. Journal of sustainable agriculture, 33(8): 801-809.

鲍士旦. 2002. 土壤农化分析[M]. 北京: 中国农业出版: 56-116.

陈安磊,谢小立,王凯荣,等. 2008. 长期有机物循环利用对红壤稻田土壤供磷能力的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 14(5): 874-879.

戴志明,杨华松,张曦,等. 2004. 云南稻-鸭共生模式效益的研究与综合评价(三)[J]. 中国农学通报, 20(4): 265-273.

甘德欣,黄璜,黄梅,等. 2004. 免耕稻鸭复合系统生态学特性研究——I. 土壤物理性状及养分动态变化[J]. 湖南农业大学学报: 自然科学版, 30(1): 24-28.

李成芳,曹凑贵,展茗,等. 2008. 稻鸭共作对稻田氮素变化及土壤微生物的影响[J]. 生态学报, 28(5): 2115-2122.

李泽远,罗来和. 1998. 水稻钾肥施用技术的研究: I. 水稻主要生育期钾素营养水平及其对产量的影响[J]. 湖南农业科学, (6): 25-27.

刘丽华,赵永敬,李明杰,等. 2011. 钾肥施用时期对水稻产量及穗部结实的影响[J]. 东北农业大学学报, 42(4): 22-26.

沈建国, 詹百花,朱焕潮,等. 2009. 不同水稻直播方式下稻鸭共育效果的试验[J]. 浙江农业科学, 6: 30.

沈建凯,黄璜,傅志强,等. 2010. 稻鸭生态种养系统直播水稻根表和根际土壤营养特性研究[J]. 中国生态农业学报, 18(6): 1151-1156.

王强盛,黄丕生,甄若宏,等. 2004. 鸭稻共作对稻田营养生态及稻米品质的影响[J]. 应用生态学报, 15(4): 639-645.

王强盛. 2009. 水稻钾素营养的积累特征及生理效应[D]. 南京农业大学.

杨志辉,黄璜,王华. 2004. 稻-鸭复合生态系统稻田土壤质量研究[J]. 土壤通报, 35(2): 117-121.

禹盛苗,朱练峰,欧阳由男,等. 2014. 稻鸭种养模式对稻田土壤理化性状, 肥力因素及水稻产量的影响[J]. 土壤通报, 45(1): 151-156.

张帆,隋鹏,陈源泉. 2011. “稻鸭共生”生态系统稻季N、P循环[J]. 生态学报, 31(4): 1093-1100.

张苗苗,宗良纲,谢桐洲. 2010. 有机稻鸭共作对土壤养分动态变化和经济效益的影响[J]. 中国生态农业学报, 18(2): 256-260.

章家恩,赵美玉,陈进,等. 2004. 鸭稻共作对土壤肥力因素的影响[J]. 生态环境, 13(4): 654-655.

章家恩. 2013. 近10多年来我国鸭稻共作生态农业技术的研究进展与展望[J]. 中国生态农业学报, 21(1): 70-79.

赵庆雷,王凯荣,马加清,等. 2009. 长期不同施肥模式对稻田土壤磷素及水稻磷营养的影响[J]. 作物学报, 35(8): 1539-1545.

甄若宏, 王强盛, 周建涛, 等. 2009. 稻鸭萍共作复合生态系统的物能特征分析[J]. 中国生态农业学报, 17(3): 574-579.

郑永华,邓国彬,卢光敏. 1997. 稻鱼鸭复合生态经济效益的初步研究[J].

应用生态学报, 8(4): 431-434.

Dynamics of soil nutrients under rice-duck farming system with two-batch-duck raising

LIANG Kaiming1,2, ZHANG Jiaen1,3,4*, LIN Tianan1,3,4, QUAN Guoming1,3,4, LUO Mingzhu1,3,4, ZHAO Benliang1,3,4

1. Institute of Tropical and Subtropical Ecology, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China; 2. Rice Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou 510640, China; 3. Key Laboratory of Agro-Environment in the Tropics, Ministry of Agriculture P. R. China, Guangzhou 510642, China; 4. Key Laboratory for Agro-ecology and Rural Environment, Guangdong Regular Higher Education Institutions, Guangzhou 510642, China

Rice-duck farming is an organic farming system for the maintenance of soil fertility with duck manure. Such system helps reduce the pollutants induced by chemical fertilizers and pesticides. Nevertheless, the productivity of such organic farming system is frequently limited due to the lack of sufficient chemical fertilizers. In order to supply sufficient soil nutrients, this paper proposes two-batch-duck raising with rice farming, including the rotational pasturing with two-batch-duck raising (RP) and the mixed

rice duck farming system; two-batch-duck raising systems; soil nutrition; dynamics of soil nutrients

S158;X171.1

A

1674-5906(2014)05-0769-08

国家重大基础研究(973)计划课题(2011CB100406);国家自然科学基金(31300371);广东省科技计划项目(2009B020311012;2012A020100003;2012B020310005);广东省现代农业产业技术体系建设专项(粤农[2009]380号);国家科技支撑计划(2012BAD14B16-4)

梁开明(1979年生),男,助理研究员,博士,从事农业生态学等方面的研究。E-mail:kaiming-liang@163.com *通信作者:章家恩(1968年生),男,教授,博士,主要从事生态学方面的教学与科研工作。E-mail:jeanzh@scau.edu.cn

2014-02-28

梁开明,章家恩,林田安,全国明,罗明珠,赵本良. 一稻两鸭共作对稻田土壤养分动态的影响[J]. 生态环境学报, 2014, 23(5): 769-776.

LIANG Kaiming, ZHANG Jiaen, LIN Tianan, QUAN Guoming, LUO Mingzhu, ZHAO Benliang. Dynamics of soil nutrients under rice-duck farming system with two-batch-duck raising [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2014, 23(5): 769-776.

在有机种植模式中,土壤养分供应与作物需求间的矛盾是影响作物产量的技术瓶颈之一,鸭稻共作生态农业工程将鸭引入稻田生态系统中,达到了资源充分利用的目的。在鸭稻共作系统中,鸭子的粪便是良好的肥料,可作为有机肥料代替化肥施用而生产出健康的绿色大米,同时降低了农业生产对环境的危害(Zhang等,2009;Li等,2012)。鸭稻共作系统中氮、磷、钾等物质元素通过动物-土壤-植物之间的释放、转化和吸收等过程进行着周转和循环,对提高生态系统生产力起着重要作用,因此土壤养分的循环与平衡成为鸭稻共作研究中最为关注的问题之一。从目前相关研究报道来看,与常规稻田相比,实行鸭稻共作有利于增加土壤有机质、全氮、碱解氮、速效磷、速效钾含量,而且土壤养分在整个水稻生长期基本能维持在相对稳定的状态,同时土壤容重降低,土壤通气状况与氧化还原状况也得到明显改善(杨志辉等,2004;Li等,2008;张苗苗等,2010)。李成芳等(2008)研究表明,鸭稻共作降低了土壤有机氮和可溶性总氮量,因此减少了土壤可溶性氮的潜在淋失。此外,沈建凯等研究还表明,鸭稻共作模式改变了活性有机碳以及速效态的磷、钾在水稻根域的相对富集部位,改善了水稻根表面和根际周围土壤营养状况,对水稻根系吸收和利用土壤养分具有促进作用(沈建凯等,2010)。但由于在鸭稻共作有机生产模式中通常少用或不施用化肥,因此若没有外源肥料的及时补充,单纯依靠鸭粪还田则往往在水稻抽穗后出现肥力不足现象(章家恩,2013)。张帆等对鸭稻共作生

态系统氮、磷养分归还特征的研究表明:鸭稻共作模式中鸭粪氮、磷参与了当季的稻田养分循环,其中,鸭粪磷在系统内循环利用方面起重要作用,降低了土壤磷的亏缺量(张帆等,2011)。但在目前大部分有机种植模式中,在低水平的氮、磷养分投入条件下土壤存在严重氮、磷亏缺,导致鸭稻共作有机生产系统的氮、磷输入对系统外饲料投入的依赖性高。因此,如何在鸭稻共作模式下增强稻田土壤肥力以满足水稻对养分的需求,是一个值得深入研究的问题。

pasturing with two-batch-duck raising (MP). The soil nutrients in these two proposed systems were monitored and compared with the ones in conventional rice monocropping (CR) and conventional rice-duck farming system (CD) through filed experiments. Compared with the CR treatment, the results showed that CD, RP and MP treatments led to the increase in the total N and total K contents. In addition, treatments including CD, RP and MP all resulted in less consumption of alkali-hydrolysis N. The soil organic matter (SOM) in these three treatments had different levels of increases after harvesting whereas it decreased in the CR treatment. All four treatments experienced significant reductions in the total P in soil after harvest, of which less reductions were observed in the RP and MP treatments as compared to the CR treatment. Specifically, the total P in the RP and MP treatments post early rice harvest was 13.53% and 11.01% higher than that of CR treatment, respectively. Compared with the CD treatment, both two-batch-duck raising systems led to the increased accumulation of SOM, total nitrogen and total potassium contents, and delayed the reductions in alkali-hydrolysis N, available P, available K, and total P in soil. Compared with the CD treatment, the contents of alkali-hydrolysis N, available P and available K in the MP treatment post harvest were increased by 3.7%, 10.39% and 7.59%, respectively. Besides, the rice yield in MP treatment was increased by 12.90% in the early rice season and 12.19% in the late rice season compared to that of CD treatment. These findings indicate that both the RP treatment and MP treatment outperform the CD treatment on improving soil fertility and nutrient utilization in paddy fields. This should be attributed to the increase in the pasture time in the two proposed systems with more duck feces and the effect of intertillage and muddying during all the growth stages of rice.

——以宁波市为例