清华简《筮法》两点疑问

吴 勇

(长江大学文学院,湖北荆州,434023)

清华简《筮法》两点疑问

吴 勇

(长江大学文学院,湖北荆州,434023)

清华简《筮法》使用九、八、一(七)、六、五、四六种符号,与此前在出土文献中所发现的易卦符号最多只使用四至五种符号不同。而以十二支配六个数字爻的做法,很难看出其筮法意义,因为实际上清华简《筮法》看起来好像还是用所谓“四位”即四个经卦来断卦。

清华简 筮法 数字卦

李学勤先生认为清华简《筮法》“数字卦的结构,与天星观简、包山简、葛陵简等楚简所载实占的数字卦,形式基本一致”。又根据《爻象》一节所附十二支与数字爻的对应表,得出结论:“由此确证数字卦是以数字构成的卦。”[1]至此,有关数字卦的问题,似乎已经尘埃落定了。但笔者认为,仅以这两点来讲,也还存在可议之处。清华简《筮法》与所有出土文献中的所谓“数字卦”符号不仅很难说“基本一致”,其实应该是存在很大的不同。而以十二地支配卦爻的做法,类似后来的纳甲筮法,两者之间有何传承关系,也值得探讨。

一、清华简《筮法》为何用六种符号

清华简《筮法》的“数字卦”由六个“数字”符号构成,即九、八、一、六、五、四。与之前所有出土文献中所见到的所谓“数字卦”不同。虽然在甲骨文、金文、石器、陶器等出土材料中所发现的易卦符号所用到的“数字”多种多样,以至李零先生在《中国方术考》中认为“早期的易筮代表的是十进制的数位组合”[2],但管燮初先生早在《商周甲骨和青铜器上的卦爻辨识》一文中已经指出:“在同一地区出土的卜骨或同一篇铭文中至多只出现其中的四种。”[3]本人已经多次指出,各种出土材料中虽然累积发现了被认为是从一到十的数字符号,然而在同一处出土的均不超过四种最多五种。出土材料中所见到的使用所谓“数字”符号的,大致有以下几种情况(这里只讨论六画卦,其他三画甚至四画五画暂不讨论。材料参见季旭升《古文字中的易卦材料》[4]、濮茅左《楚竹书〈周易〉研究》[5]):

1.用到所谓“五”“六”“七”“八”的,如河南安阳四盘磨,《中国考古学报》第五册图版肆壹·一郭宝钧《1950年春殷墟发掘报告》;《考古学报》1957年第2期《1950年春殷墟发掘报告》;《考古》1989年第7期曹定云《殷墟四盘磨〈易卦〉卜骨研究》,有符号七八七六七六、八六六五八七、七五七六六六,张政烺释为未济、明夷、否卦。

《考古》1961年第2期《1958—1959年殷墟发掘简报》有符号七七八六六七、六六七六六八/六六七六七五,张政烺释为益卦、豫之归妹卦。

《考古与文物》2003年第4期曹玮《周原新出西周甲骨文研究》,有符号八七五六八七、八六七六八八、八七六八六七。

2.用到所谓“一”“五”“六”“七”“八”的,如《考古》1986年第2期《1980-1982年安阳苗圃北地遗址发掘报告》,有符号七六七六六七、七六八七六七、六六五七六八、六六七六六八、八一一一六六、八一一一一六,按数字卦说法,释为噬嗑、贲、小过、豫、咸、大过卦。

黄濬(百川)《邺中片羽》二集上47有传为安阳小屯出土的陶爵范,上有符号一七六七八六、五七六八七七,张政烺释为渐、中孚卦。

《文物》1979年第10期有陕西岐山凤雏村甲组宫殿房基号西厢房十一号窖穴出土的卜甲,其中有符号□□□八六七、六六七七五□、□六六、一五八□残缺。八七八七八五、七六六七六六、七六六七一八、六六七七一八、七六八六七六,徐锡台分别释为既济、艮、蛊、恒、蒙卦。

3.用到所谓“一”“六”“七”“八”的,如《考古》1961年第2期有河南安阳殷墟出土的陶簋上的三个符号七八六六七七、八六七六七一、六六七六一八,按数字卦说法释为损、归妹、解卦。

4.用到所谓“一”“六”“七”“八”“九”的,如《考古》1989年第1期(256)肖楠《安阳殷墟发现易卦卜甲》提到河南安阳小屯南地发现到卜甲上有四组符号,其中九六□,残缺一个符号。六七一六七九、六七八九六八、七七六七六六,分别释为兑、蹇、渐卦。

1978年湖北江陵天星观1号楚墓竹简,张政烺在《易辨》一文中提到了他所见到的八组十六卦之中的五组共十卦,分别是一一一一一六/六六一六一六、一一一六七六/八一一一六六、一六一六六一/九一一一一一、一六六六六六/六六六六六六、一六六六六六/一六六六六六,张政烺先生分别释为姤之解、讼之咸、噬嗑之乾、剥之坤和静卦。这里所用到的所谓“数字”有一、六、七、八、九。

5.用到所谓“一”“五”“六”“八”的,如《文物参考资料》1956年第3期陕西省文管会《长安张家坡村西周遗址的重要发现》,有陕西长安张家坡出土的甲骨,有符号六八一一五一、五一一六八一,徐锡台、张政烺释为大壮、无妄卦。

《文博》1990年第3期(36)姚生民《淳化县发现西周易卦符号文字陶罐》,陕西淳化县石桥乡石桥镇陶罐有符号一一一一一一、六一一五一一、一六一一一一、一一一六八八、一一六一八五、一八一六一一、八一一八一六/六八五六一八、一八八一一一、一一六八八一,徐锡台分别释为乾、夬、大有、否、家人、睽、困之解、大畜、益。

1987年湖北荆门包山楚墓竹简,共有六组十二卦:六六一六六六/六一一六一一(图版八九)、一六六八一一/六六六八一一(图版九三)、一六六一一六/一六五八六六(图版一○一)、六一一六六一/一六一一六一(图版一○二)、一六六八六一/一一一六六一(图版一○五)、六六一一一八/八一六一一一(图版一○七)。按照数字卦说法,分别释为豫之兑、损之临、蛊之晋、随之离、颐之无妄、恒之需。其中用到的所谓“数字”分别有一、五、六、八。

1994年8月,河南新蔡县李桥镇葛陵村东北的楚平夜君成墓中出土竹简1500余枚,内容多为卜筮祭祷记录。其中发现十五处有易卦符号:八一六六六六/一一一一六一、六六六六一一/六六六六一六、一六一一六六/六一一一一五、一一六六六六/六六六一一一、□□六一六六/□六一一六一、五六五六六六/六六六六一六、一六六六六六/六一一一六六、六八六一六六/一六六六六一、六六六一六六/一一一一六六、六六六六六一/一一六六六六、一一八一五六/一八一一六一、一一一一一六/六六六六六五、六六六六□□/六六六□□□、八一六六六六/一一一一六一、□□□□六六/□□□□□□等,其中三处残缺不全,十二组保存完整,共二十四卦,按照数字卦说法,可分别释为比之同人、临之师、旅之夬、观之泰、晋之师、剥之咸、谦之颐、谦之遁、复之观、巽之离、姤之复、比之同人。用到的符号有所谓一、五、六、八。

6.用到所谓“一”“五”“六”“八”“九”的,如《文物》1981年第9期陕西周原考古队《扶风县齐家村西周甲骨发掘简报》,《文物》1987年第2期罗西章等《周原扶风地区出土西周早期甲骨的初步认识》,徐锡台《周原甲骨文综述》(124)陕西扶风县齐家村六号卜骨有符号一六一六六八、六九(八)八一八六/九一一一六五、六八一一一八/八八六六六六、一八六八五五/六八一一一一,饶宗颐释为晋、谦之同人、升之坤、损之泰卦(应为大壮卦)。

7.用到所谓“一”“六”“八”的,如《考古》1961年第2期有山东平阴朱家桥九号墓陶罐上的符号一八八六一一,按数字卦说法释为损卦。

《考古学报》1957年第2期,陕西西安镐遗址(张家坡)甲骨有符号六六八一一六、一六六六六一,徐锡台、张政烺释为升、颐卦。

罗振玉《贞松堂集古遗文续编》(1934年)中13、中国社会科学院考古研究所《殷周金文集成》(4868)(1984年8月至1994年12月)、中国社会科学院考古研究所《殷周金文集成释文》(香港:香港中文大学中国文化研究所,2001年10月)召卣有符号六一八六一一,张政烺释为节卦。

《考古与文物》2002年增刊(一)陕西考古研究所《2000年长安、户县古遗址调查简报》、《文物》2002年第11期曹玮《陶拍六一上的数字卦研究》、《周易研究》2003年第5期李学勤《新发现西周筮数研究》有陶拍,符号六一六一、一六一六一六、八八六八一八、八一六六六六、一一六一一一、一一一六一一。

8.用到所谓“一”“五”“七”“八”的,如中国社会科学院考古研究所《殷周金文集成》(5018)(1984年8月至1994年12月)、中国社会科学院考古研究所《殷周金文集成释文》大保卣有符号五一七八一□。

此外还有其他某地只出土一卦而符号只有两种的,如只用所谓“六”“七”的,巴纳等《中日欧美澳纽所见所拓所摹金文汇编》(1125)(台北:艺文印书馆,1978年)、中国社会科学院考古研究所《殷周金文集成》(9372)(1984年8月至1994年12月)、中国社会科学院考古研究所《殷周金文集成释文》有父乙盉,符号七六七六七六。或者只用所谓“一”“六”的,如陕西博物馆《陕西出土青铜器(三)》(1979年)、《文物资料丛刊》1983年第8期(80)、刘雨等《近出殷周金文集录》(北京:中华书局, 2002年9月)甗有符号六六一六六一,张政烺释为震卦。由于卦例太少而没有说服力,这里暂不讨论。

从以上情况来看,无论是甲骨文、金文还是陶文、石器上所发现的符号,在单一出土地点所见均不超过四至五种。尤其值得注意的是,同样为战国时期的楚简,包山楚简和新蔡葛陵楚简所用到的符号均为四种,即所谓“一”“五”“六”“八”,而与清华简《筮法》用六种符号不同。

持数字卦观点者有所谓“集中”说,如张政烺《试释周初青铜器铭文中的易卦》一文《补记》中总结湖北江陵天星观战国楚墓竹简所见易卦符号时说:“二、三、四、五、七已被取消,集中到一、六两项。”[6]季旭升《古文字中的易卦材料》一文则认为:“从新石器时代开始的数字卦,一直到商、周、秦、汉,我们看到它所用的数字大体上是朝向简化的方向走,因此先是新石器时代的两个数字卦十二个数字就用了‘一、二、三、四、五、六’六个数字,到商代基本上是以‘六、七、八’为大宗,春秋、战国时代则向‘一、六、八’集中。到西汉时期的马王堆帛书和阜阳汉简《周易》,全以‘一、八’来表示。”[7]按照“集中”说,到战国时期,所用到的符号应该从早期使用的各种符号集中到“一”“六”或者“一”“八”,为何在清华简《筮法》中却非但没有“集中”,反而变成了六种符号,越来越多了呢?

如果在之前所有出土材料中见到的所谓“数字卦”都只使用四至五种符号,而清华简《筮法》却独独使用六种符号,虽然看起来形似“数字”的符号比较类似,但使用符号的多少却有本质的不同,因此也就很难说“基本一致”了。

此外,本人以前在讨论数字卦问题时已经指出,同样为阳爻,“一”与“五”“七”“九”有何区别?同样为阴爻,“二”与“六”“八”有何区别?这个问题,在清华简《筮法》中依然存在。由于把这些符号看做数字,有时候会出现同一个符号,不同学者释为不同的数字,如上所述,在所谓“集中”说的说法中,张政烺认为是“集中到一、六两项”。季旭升则认为“到西汉时期的马王堆帛书和阜阳汉简《周易》,全以‘一、八’来表示”。这里就存在“六”和“八”的分歧。张政烺还曾经把阜阳汉简《周易》中的“八”认为“六”[8]。又如江陵王家台十五号墓发现的秦简《归藏》,整理者认为其所用到的符号,有“一”“六”“八”三种:“卦画都是以‘一’表示阳爻,以‘六’或‘八’表示阴爻。”[9]后来则都倾向于认为其卦画是由“一”“六”组成,如林忠军认为“每卦卦画皆由一∧组成”[10],也就是“一”“六”组成。清华简《筮法》同样存在这个问题,如所谓“一”,廖名春[11]、马楠[12]等人都认为是“七”。这些“六”“八”难分、“一”“七”难分的情况,都说明这些其实不是数字,因为作为数字来使用的“六”和“八”、“一”和“七”如果难以区分,是不可想象的。

如果要确证所谓“数字卦”确实是以“数字”写成的卦,本人认为除非有明确的揲蓍法记载,如同《周易》筮法经过四营十八变的操作得出“六”“七”“八”“九”四个数字,怎样经过操作得出清华简所谓“九”“八”“一(七)”“六”“五”“四”六个数字,否则,有关数字卦的问题还不能作明确的结论。

二、清华简《筮法》以十二支配数字爻

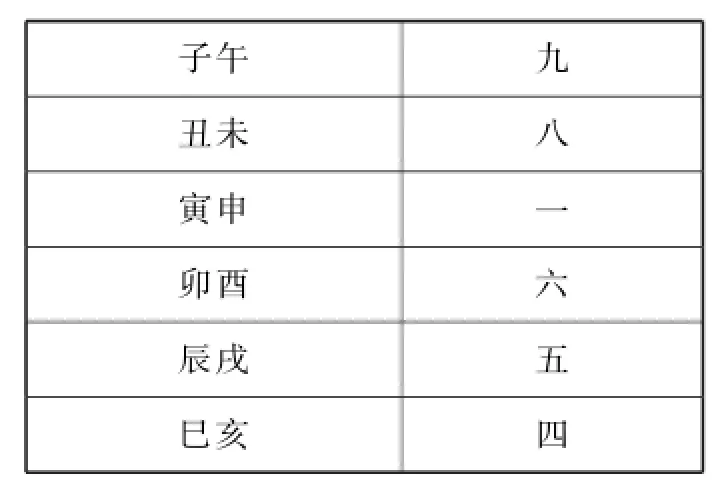

李学勤先生在《清华简〈筮法〉与数字卦问题》一文中介绍:“简文中有‘爻象’一节,附十二支与数字爻的对应表:

子午九丑未八寅申一卯酉六辰戌五巳亥四

表中‘九’‘八’等都是爻,写法也同于数字卦(如‘六’作,‘五’作)。”[13]

把十二支配卦爻的做法,很容易让人联想到后来的纳甲筮法。但纳甲筮法通常被认为是汉代京房发明的,如何能证明汉代才出现的纳甲筮法与被认为战国时期的清华简《筮法》之间的传承关系呢?李尚信先生认为:“《淮南子·天文训》即曰:‘何谓六府?子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥是也。’可见《淮南子》所谓的‘六府’,正与清华简《筮法》的‘爻象’一节对十二辰所作的划分完全一致。”[14]但所谓“六府”只是十二地支本身的划分,所谓“子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥”均为地支相隔六位,在十二地支冲合的理论中,这个排列正是地支六冲的组合,如此划分不足为奇。而这个排列与卦爻相配也是没有关系的。

李尚信先生还引用《淮南子·时则训》的说法:“六合:孟春与孟秋为合,仲春与仲秋为合,季春与季秋为合,孟夏与孟冬为合,仲夏与仲冬为合,季夏与季冬为合。”进一步把月份配以十二地支:“‘孟春与孟秋为合’,即寅申合;‘仲春与仲秋为合’,即卯酉合;‘季春与季秋为合’,即辰戌合;‘孟夏与孟冬为合’,即巳亥合;‘仲夏与仲冬为合’,即午子合(亦即子午合);‘季夏与季冬为合’,即未丑合(亦即丑未合)。”[15]古人固然有十二地支配月份的所谓月建,但如果这里要把《淮南子·时则训》的所谓“六合”转换成十二支,却不符合十二支冲合的理论,因为如上所述,子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥都是相冲,而并非相合,而且除了丑未、辰戌之外,其他的不仅相冲,而且五行相克,如子午、巳亥水火相克,寅申、卯酉金木相克。

由此看来,所谓“六府”“六合”很难证明从清华简《筮法》到后世纳甲筮法之间的传承关系。

李尚信先生还从扬雄《太玄·玄数》和隋人萧吉《五行大义·明数·论支干数》中找到所谓“十二地支或十二辰之别数”:“子午之数九,丑未八,寅申七,卯酉六,辰戌五,巳亥四。”因此得出结论“则知清华简的筮法,明显用的是十二地支或十二辰之别数。换句话说,十二辰之别数系统当即清华简筮法的筮数系统。”[16]隋人的说法,姑且不论,李尚信先生也承认,虽然“萧吉明白地说,以上引文是引自《太玄经》,可是遍查扬雄《太玄》,却并未见相类似的文字”,恐难追溯与战国时期清华简的传承关系。即使是扬雄《太玄》,也只是汉代的产物,与纳甲筮法同一时代。《太玄》虽仿《周易》体裁,分一玄、三方、九州、二十七部、八十一家、七百二十九赞,但实际内容与《周易》是完全不同体系。而这个所谓十二地支的别数,在《周易》各种筮法中鲜有应用,如后世所谓梅花易数用十二地支排位取数,即子为一,丑为二,依次取数。

《四库全书总目·易类小序》:“《左传》所记诸占,盖犹太卜之遗法。”从《左传》《国语》诸多筮例来看,其所用筮法完全是用卦象、卦辞、爻辞、贞悔等因素来断卦,尚无运用天干地支来断卦的。因此,可以说,春秋时期的筮法完全是从古代卜史遗留下来的方法,至于战国时期,则文献尚无相关记载,无法确定在这一时期已经出现了把地支引入来配卦爻的做法。即使在中原筮法中已经出现了这种做法,要传入到楚地,则可能要更晚一些了。

廖名春在《清华简〈筮法〉篇与〈说卦传〉》一文中认为,清华简《筮法》“显然,它们并非《周易》一系”[17]。这里当然是看到了清华简《筮法》与《周易》的诸多不同了。如清华简的所谓“十七命”“四位”。

关于“十七命”,李学勤认为:“这可与《周礼·大卜》对比。《大卜》云:‘以邦事作龟之八命:一曰征,二曰象,三曰与,四曰谋,五曰果,六曰至,七曰雨,八曰瘳,以八命者赞三兆、三易、三梦之占。’‘八命’用于龟卜,也通用于占筮,《筮法》的‘十七命’不少与‘八命’同名,可能即自之扩充发展而来。”[18]龟卜和蓍筮是完全不同体系的占筮方法,如何通用,可能上古有之,但从《左传》《国语》诸多筮例来看,基本看不到这种通用的迹象了。

至于所谓“四位”,李学勤先生认为:“简文把四个经卦称为‘四位’,是过去我们完全不了解的。”[19]四位的名称,虽然以前并无见到,但把两个重卦的四个经卦作为断卦依据,则并非全无踪迹,后世梅花易数主卦之体用,变卦之体用,也是四个经卦,实际还加上互卦来断卦。问题是清华简《筮法》既然以所谓“四位”即四个经卦来解卦,那么又以十二支来配六个数字,对解卦有何意义?又有何筮法的价值?即使这种相配有筮法的意义,那么同样配“九”,子与午有何区别?同样配“八”,丑与未有何区别?同样配“一(七)”,寅与申有何区别?同样配“六”,卯与酉有何区别?同样配“五”,辰与戌有何区别?同样配“四”,巳与亥有何区别?

在数字卦的研究中,一遇到用《周易》筮法无法解释的问题,有些学者就会认为是不同的筮法,筮法当然也可能本来多种多样,如所谓三易,存在不同的体系,但到春秋时期,从《左传》《国语》诸多筮例中所使用的筮法来看,《周易》已经占据了统治地位,为何到战国时期的清华简中还保存有如此古老到能与龟卜之法通用的筮法。如果说古老,为何其中又出现了类似于到后来汉代才出现的纳甲筮法的做法,甚至还有类似后来宋代邵雍发明的梅花易数的断卦方法,确实令人费解。

*本文系国家社科基金重点项目“出土简帛文献中的古代中国哲学资料辑校与研究”[11AZD055]、教育部人文社科项目“楚国易学研究”[12YJA720029]阶段性研究成果。

注释:

[1]李学勤:《清华简〈筮法〉与数字卦问题》,《文物》2013年第8期。

[2]李零:《中国方术考》,北京:东方出版社,2001年,第258页。

[3]管燮初:《商周甲骨和青铜器上的卦爻辨识》,《古文字研究》第六辑,北京:中华书局,1981年,第143页。

[4]季旭升:《古文字中的易卦材料》,刘大钧主编:《象数易学研究》第三辑,成都:巴蜀书社,2003年,第30~37页。

[5]濮茅左:《楚竹书〈周易〉研究——兼述先秦两汉出土与传世易学文献资料》,上海:上海古籍出版社,2006年,第437~510页。

[6]张政烺:《试释周初青铜器铭文中的易卦》,《考古学报》1980年第4期。

审题是做题的关键。只有在审题正确的前提下,才能发挥知识的运用、迁移能力和多种技能的分析评论能力。在这几年的教学经验中我发现许多同学在做历史材料题时,都是拿到材料就读,不分有用没用,往往浪费时间导致事倍功半。好的答题技巧是什么呢?审题,顾名思义要先审题,而不是先看材料,这样才可以做到有的放矢。审题时既要审好单个的问题,又要审查题与题之间的联系。比如设问的时间(包括显性时间与隐性时间)与限定词。审联系时,既要看题与题之间的联系,又要审出材料与材料间的联系,以便在第二步中带着问题有针对性地阅读材料。

[7]季旭升:《古文字中的易卦材料》,刘大钧主编:《象数易学研究》第三辑,成都:巴蜀书社,2003年,第16页。

[8]季旭升:《古文字中的易卦材料》,刘大钧主编:《象数易学研究》第三辑,成都:巴蜀书社,2003年,第14页。

[9]荆州地区博物馆:《江陵王家台15号秦墓》,《文物》1995年第1期。

[10]林忠军:《王家台秦简〈归藏〉出土的易学价值》,《周易研究》2001年第2期。

[11]廖名春:《清华简〈筮法〉篇与〈说卦传〉》,《文物》2013年第8期。

[12]马楠:《清华简〈筮法〉二题》,《深圳大学学报》(人文社会科学版)2014年第1期。

[13]李学勤:《清华简〈筮法〉与数字卦问题》,《文物》2013年第8期。

[14]李尚信:《论清华简〈筮法〉的筮数系统及其相关问题》,《周易研究》2013年第6期。

[15]李尚信:《论清华简〈筮法〉的筮数系统及其相关问题》,《周易研究》2013年第6期。

[16]李尚信:《论清华简〈筮法〉的筮数系统及其相关问题》,《周易研究》2013年第6期。

[17]廖名春:《清华简〈筮法〉篇与〈说卦传〉》,《文物》2013年第8期。

[18]李学勤:《清华简〈筮法〉与数字卦问题》,《文物》2013年第8期。

[19]李学勤:《清华简〈筮法〉与数字卦问题》,《文物》2013年第8期。