江汉平原地区人工湿地系统水文地质概况

杨 帆,付 艳,梁和国

(长江大学地球环境与水资源学院,湖北 武汉430100)

江汉平原位于位于湖北省中南部,地处长江中游和汉江下游,介于北纬29°26′~30°23′和东经111°30′~114°32′之间。西起宜昌枝江,东迄武汉,北自荆门钟祥,南与洞庭湖平原相连,面积约4.6万km2。人工湿地处理系统是指由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一种技术。研究区域隶属湖北仙桃市,是基于上游地区三峡大坝截流后,下游地区排洪道普遍闲置的基础上,建设成的具有日处理生活污水6万t人工湿地污水处理系统。湿地长度为7km,宽度约为1km,总体面积大约为7km2,从2003试运行至今,已有十年时间。

1 研究区域自然地理概况及地势地貌背景

仙桃市位于湖北省中部,东南临长江,北临汉江,幅员面积2538km2,地跨东经112°55′~113°49′、北纬30°04′~30°32′,隶属江汉平原地区,故以江汉平原地区水文地质特征用以分析该研究区域相关特点。江汉平原和江汉盆地结构是在大致相同的区域内,大量泥沙沉积在这里,是长江过三峡后的第一个大型的卸载式盆地。长江从宜昌流入,从西到东(通过南部平原)穿过整个江汉平原。江汉平原受新构造运动的影响,结构模式是由交叉控制的断层薄片形成的,从第三纪初开始,一直处于沉降中,进入第四纪以来,仍然是沉降为主要的方面,受黄陵隆起影响,使沉降中心不断南移,现代沉降中心分布在枝城到监利之间,岩相主要以湖泊相为主[1]。

从图1可以看到,江汉平原大多数是松散的沉积岩分布区,在长江没有完全贯通之前,江汉平原沉积物主要来自附近的材料和汉江带来的泥沙沉积物,汉江流域分布的主要是松散的沉积岩和变质岩。在三峡以西长江上游沙江流域分布大量的大型火山岩及超基性变质岩,在金沙江流经峨眉山玄武岩地区和攀枝花钒钛磁铁矿区和嘉陵江流域还分布有大面积的变质岩。

图1 长江流域岩性分析

江汉平原主要属于扬子准地台江汉断坳,地势低平,除了边缘海拔分布约50m的平缓带和超过100m的低丘外,的海拔都在35m以下。大体从西北向东南倾斜,西北海拔平均为35m,东南降至5m以下,汉口只有3m。江汉平原地表物质主要以河流冲积物和湖泊淤积物为主,属细砂、粉砂和黏土,第三纪红土层只暴露于平原区边缘的表面。长江、汉江和泾河岸地势较高的地区,一般在8~38m。地貌可分为两部分:第一部分是河床和人工堤防中间的外滩,现代冲积作用旺盛,地势较高,大多在30m以上,土壤为砂壤土。第二部分是大堤以内的平原,一般比外滩地势低3~6m,向内侧微倾斜,土壤基本为厚层粉砂壤土。江河之间地势相对低下,形成细长的凹地,主要有汉北河与汉江之间的天门河,汈汊湖湖泊洼地;东荆河与长江之间的四湖(三湖、长湖、洪湖、白露湖)凹陷地;长江右岸松滋河、王家洼地等。凹陷地地面海拔分布在25~28m之间,地表组成成分主要是黏土,地下水位一般为0.5~1m,甚至有些小于0.5m,每当大雨,易涝。江汉平原大小湖泊约300多个,重要的有洪湖、刁汊湖、长湖、沙湖、大同湖等。

2 江汉平原湿地水系统特征和水资源评价

湿地水系统,是指气象、水文、地质、地形等湿地空间因素在一定范围的结合在一起,通过一定的过程来完成某些特殊的湿地生态复杂系统。湿地是流域水系统中水系统的重要组成部分,与改变流域水系统有着密切的联系。研究流域水系统有助于全面了解和湿地水系统,流域水系统主要是研究气候、土壤、植被等自然条件和湿地水文过程之间的关系[2]。

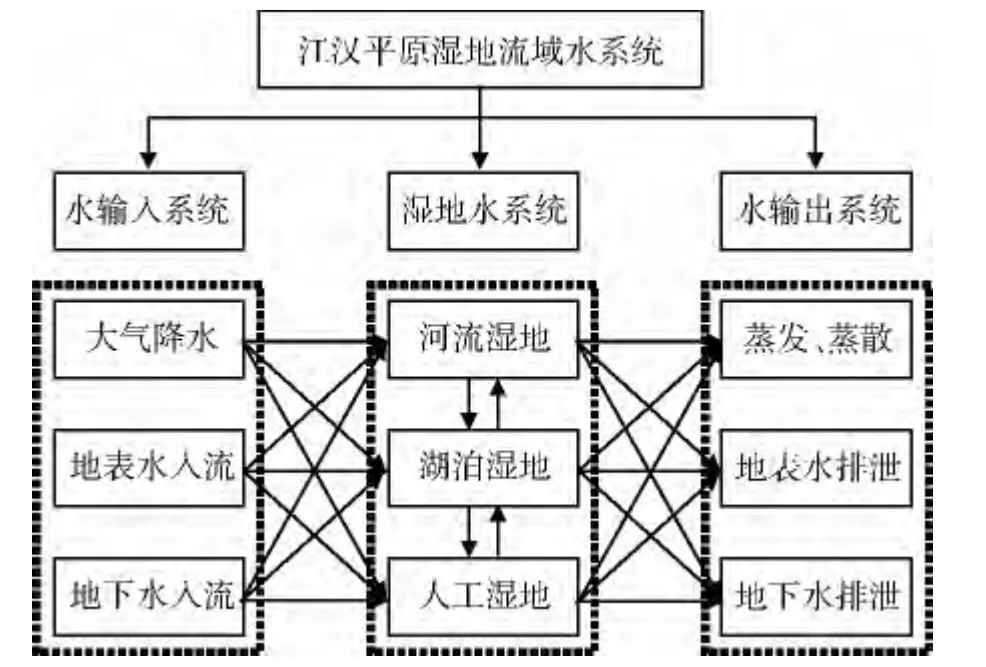

江汉平原水系统除了湿地水系统以外,还包括湿地补排水系统,即湿地水输入系统和输出系统,通畅的湿地水输入和输出系统对维护湿地水系统平衡和水质量是非常重要的。具体的湿地流域系统如图2所示。

图2 江汉平原湿地水系统关系结构图

湿地的水资源保护区域划分对经济社会的可持续发展具有不可替代的作用。为了实现湿地水资源的可持续利用,发挥湿地水资源的生态、社会、经济效益是合理利用和保护湿地资源的重要组成部分。要了解湿地的水资源开发的现状,开展湿地水资源研究,具有十分重要的意义。

江汉平原境内的河流众多,呈纵横分布,湖泊呈点状蔓延,河流以长江为骨干,支流自边缘向长江汇流。面积超过0.5km2的湖泊多达309个,面积约为2657km2,长江横跨的整个国土,汉江由西北流入江汉地区,又从汉口流入长江,加上山区河流汇集,因此此区域水量居全省之首。从长江与汉江流过的水总量达到6338×108 m3,汛期来水更多;许多湖泊在丰水年份,承接超过150×108m3径流。江汉境内较大河流中北有天门河,南有内荆河,中有东荆河,江南有松滋,虎渡河流。同时江汉平原降雨量充沛,年均降雨量达1100~1400mm。虽然水资源丰富,但由于径流和过境水高峰期交遇,时间和空间的上存在,汛期类洪水不可使用,导致丰富的地表水资源利用率不高。

从平原地形结构和水文地质条件分析,江汉平原发达的河流,湖泊为地下水径流提供了良好的供应条件。众多而深厚的第四纪各时代的砾岩、砾石岩和黏土交互成层,形成多层含水层构成良好的地下水库。根据水文地质勘探,江汉平原地下水资源十分丰富,年平均存储容量多达2300×108m3。地下水和河流之间有一定的水力联系,相互起着互补调节作用。但与湖水之间,由于淤泥阻碍,水力连接微弱。

3 人工湿地地表水-地下水交互作用

人工湿地是发育于水陆环境过渡地带的人工干预的半开放系统,它用水循环为主要载体,同周围的环境系统进行物质、能量间的信息交换,从而带动景观格局的演变,物质元素循环和生物生长等生态功能。人工湿地-地下水主要是通过地表水和湿地地下水(Surface Water-Ground Water,SW-GW)水量交换和水质演变作用来体现,进而影响湿地生态系统的稳定性。尤其是在干旱半干旱地区,因降雨量的稀少,地下水可能是人工湿地最主要甚至是唯一的补给来源,SW-GW交互作用成为控制湿地形成和发育乃至消亡的主要因素[3]。河北地下水超采导致形成超大型的扇形漏斗,致使湿地水补给不足、面积萎缩,日本Chiba湿地修复地下水中的硝酸盐污染[4]等一系列案例,表明SW-GW交互作用对湿地系统的稳定性和地下水环境的结构和功能的影响是广泛而深刻的。随着全球气候变化和人类活动的加剧,湿地水文过程更加复杂,湿地生态系统已经显现出高度脆弱性,对SW-GW的互动响应更加敏感。因此,深入了解人工湿地-地下水交互作用水的量水质转化机制,对区域水资源综合管理和湿地生态的具有重要的理论意义和实用价值,同时是湿地演变与调控恢复生态系统的应用重大应该科学。湿地SW-GW交互作用首先取决于人工湿地-地下水系统水文地质基础的条件,且在不同的尺度下呈现出不同方式的结果。

3.1 地形地貌

地形地貌是盆地尺度控制的地下水系统形成和发育一个重要因素,也影响SW-GW的互动格局的形成[5],高海拔地区基岩山区的区域地下水流动系统的源头,容易出现补给型湿地;盆地中心位于低洼地势平原区,是区域地下水的自然收集中心,形成广泛的排泄型湿地;地形和水力梯度倾向一致的山前平原的往往是贯穿整个湿地。可见,地形地貌的正确认识是分析湿地SW-GW之间的关系的重要依据。

3.2 水文地质

接触带尺度下湿地SW-GW形成完整的地下水流系统,符合源(补给项)-径(迁移路径)-汇(排泄项)的水文地质概念模型,局部含水系统的岩性结构和水力特性,因而成为重要的影响因素。交互作用产生的前提是存在水头差,水力梯度确定源汇分布和路径功能,显示为不同的交互作用模式,含水介质性质如渗透率会的影响交互作用的强度。低渗透性的基质层是控制SW-GW之间非饱和区及形成而产生的对湿地形成横向流量的重要原因。当然,影响因素和尺度之间的关系是多种多样的,比如人工湿地微地形限制了水文景观的发展,导致不同的水文条件的差异影响了SW-GW交流[5]。特别是微观界面过程中在沉积物尺度上,既受上述大尺度条件的影响,同时与矿物组成,孔隙结构和水-岩相互作用等微观条件的联系也是密切相关的[6]。

3.3 气候变化

影响人工湿地水文过程中的主要气候因素是气温和降水量的变化,水资源变化不仅来自极端水文事件包括:干旱、洪水发生的频率,也影响蒸散和径流等特定的水文特征的降水模式改变,水蒸发量的提高和干旱事件也可直接导致地下水补给的减少和大规模透支开采,改变地下水储存量及水位动态。由此原因引起的湿地降水减少导致补给面积萎缩,水质盐碱化和湿地结构完全沼泽化一直在世界上很多的湿地发生。在年内或季节性的尺度上,降水分布、强蒸散作用、冰冻与积雪融化、雨季洪水大爆发,将会导致SW-GW动态的丰-平-枯水期内跳动。

4 江汉平原人工湿地水化学分析

湿地水化学的研究是湿地水质分析系统的一项重要内容,通过监测湿地水化学条件变化,可以了解人工湿地的植物物种和植被类型的动态变化,对不恰当变化提出相应科学的控制措施,以促进人工湿地的保护和恢复。所谓湿地水化学研究,是指对湿地水化学特征分析,找出影响湿地水化学特征因素和相关因子的作用,探索湿地水化学特征的功能改变对湿地的演变生态系统的影响作用[7]。

因整个江汉平原人工湿地的水化学监测还没有全面进行,数据还不全面,但我们可以以湖北仙桃的人工湿地为例,进行理化特征分析,以反映江汉平原中人工湿地水化学性状。据对相关研究区域进行一年的的监测结果显示,仙桃人工湿地中的地表水的pH值为7.55,呈弱碱性,春季较低,秋夏季高;硬度在3.92~11.26德国度之间,属于软水;浅层地下水中pH值为6.44,呈弱酸性,春秋季较高,夏季较低;硬度在13.34~17.58德国度之间,属于中硬水。人工湿地水中化学耗氧量分布呈梯度变化,入口处较高,中间平稳,出水处最低。但季节差异性大,冬季高春夏季低,可能与湿地中植物的生长速率有关;在10~54mg/L之间,跟季节联系紧密;HCO3-变动范围为60~120mg/L之间;Ga2+是湿地水中的主要阳离子,浓度在26mg/L左右;随季节有所变化,夏、冬两季稍高;总磷含量也随季节变化而变化,冬季最高,春季最低;因人工湿地中的水来源只要是城市生活污水,湿地水中、NO2-N、NO3的含量要比自然湿地要高,湿地水平均总含氮量8.35mg/L,出口处总氮含量为3.25 mg/L;电导率变动于286~522μs/cm之间,随季节性变化大。

5 结论

通过对江汉平原地区人工湿地水文地质因素的分析,可以看出人工湿地在江汉平原地区有些地质,水利以及地貌上的先天优势。适合用来建造更多的人工湿地用以处理城市生活污水,以仙桃人工湿地为主要处理污水的湿地出口水比较清洁,水质较好,说明人工湿地有较强的自净能力。

这在一定程度上反映出江汉平原湿地水化学特征和的湿地生态系统物质流的特点。根据湿地的理化和的生物特性,以及对污染物的物理净化和的生物净化功能,加上湿地减缓水流的功能,完全有利于沉积物沉积;湿地生物群落可以对污染物进行吸附、降解,污水处理厂中的生物氧化塘工艺和土地处理系统是模仿湿地的这一功能。特别是人工湿地系统,这种净化效应更为明显,由于人工干预,人为抽提等作用,人工湿地中水量交换相对频繁,而且水生生物生长茂盛,这均为增加稀释自净作用,消纳污染物质提供了良好条件。充分利用江汉平原的湿地资源,建立基于湿地资源的人工湿地污水处理系统,不仅有利于环境质量的提高,而且可以节约大量资金。

[1] 康春国,李长安,王节涛,等.江汉平原沉积物重矿物特征及其对三峡贯通的指示[J].中国地质大学学报,2009,34(3):419-427.

[2] 罗先香,何岩,邓伟.三江平原沼泽湿地水系统研究浅析[J].生态学杂志,2003,22(1):40-42.

[3] McEwan K L,Jolly I D,Holland K L,et al.Salinization risk insemi-arid floodplain wetlands subjected to engineered wetting and drying cycles[J].Hydrological Processes,2009,23(24):3440-3452.

[4] Li F D,Zhang Q Y,Tang C Y,et al.Denitrifying bacteria and hydro-geochemistry in a natural wetland adjacent to farmlands in Chiba Japan[J].Hydrological Processes,2011,25(14):2237-2245.

[5] SophocleousM.Interactionsbetween groundwater and surface water:The state of the science[J].Hydrogeology Journal,2002,10(1):52-67.

[6] 徐华山,赵同谦,孟红旗.滨河湿地地下水位变化及其与河水响应关系研究[J].环境科学,2011,32(2):362-367.

[7] 王学雷,吕宪国,任宪友.江汉平原湿地水系统综合评价与水资源管理探讨[J].地理科学,2006,26(3):311-315.