电力光载无线通信技术在电力接入网中的应用

郑 莹

(南京交通职业技术学院电子信息工程系,江苏 南京 211188 )

基于我国经济社会发展的阶段性特征、能源可持续发展的内在要求、电网发展的客观规律,确定了建设智能电网的发展战略目标。由于智能电网得以实现的重要技术基础是通信网络建设,所以充分利用现有通信领域的先进技术,实现通信的技术创新和应用创新,必将影响我国智能电网能否实现电力系统清洁、高效、安全、可靠的目标。

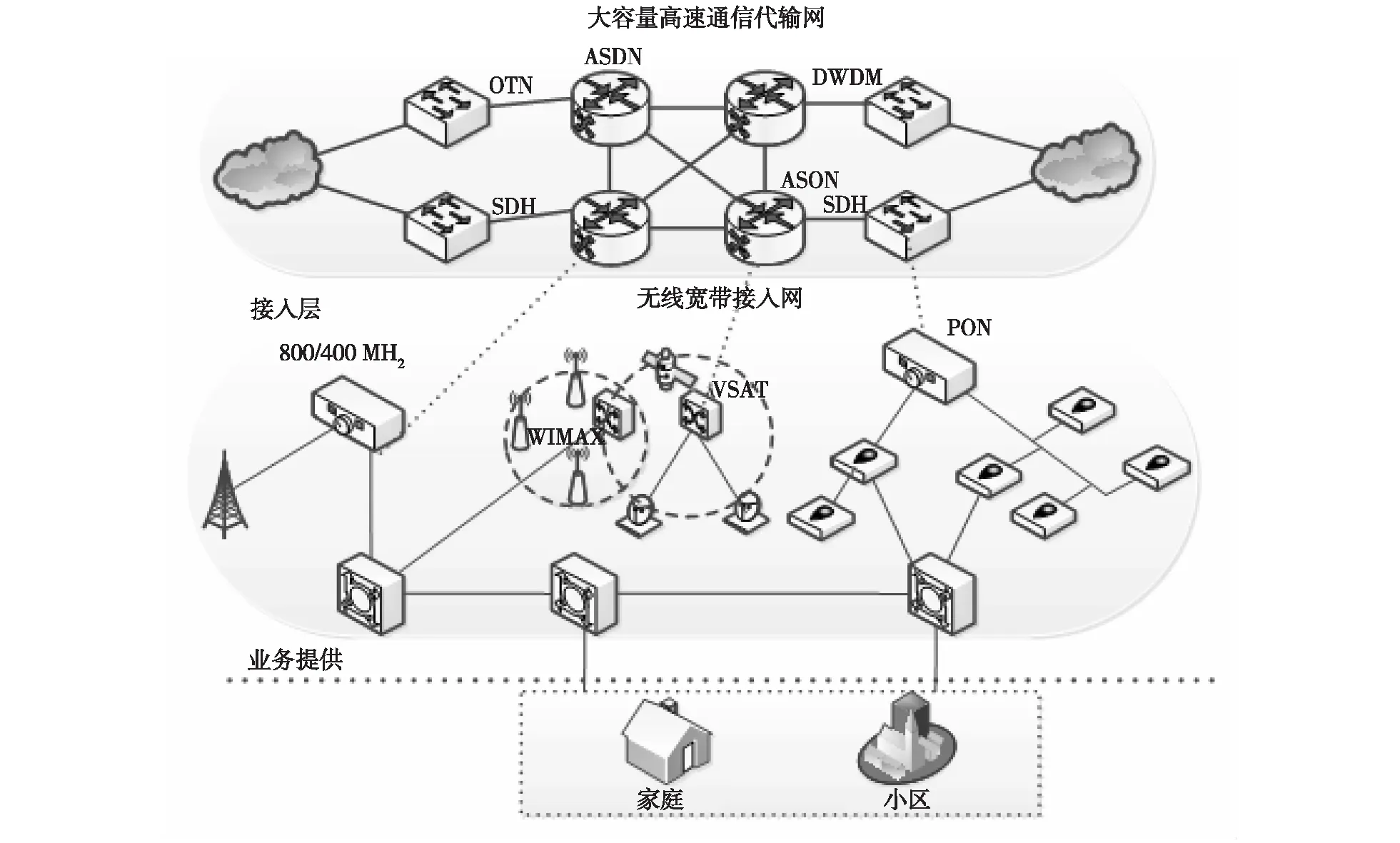

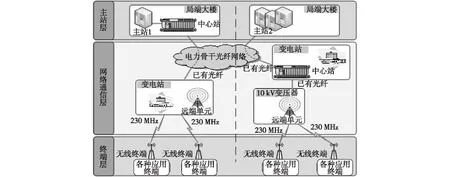

电力通信网络由骨干传输网和接入网组成,见图1。电力通信网高效运营与电网安全和企业管理的关系日益密切,企业现代化建设及电网智能化发展对电力通信网的发展提出了更高的要求,同时,由于通信网络的复杂性及脆弱性,电力通信网的安全运行将对现代化电网企业的顺利运作及智能电网的安全稳定产生更大的影响,因此需要不断探索电力通信网技术,为电网运行和企业建设提供更加可靠的通信服务保障,目标是达到电力行业国际领先水平。在这一新形势下,电力通信网面临着前所未有的新机遇和新挑战,需要最大限度地利用先进通信技术,支撑电网系统的智能化转变。

建立高速、双向、实时、集成的电力通信网络[1]是实现智能电网的基础,将支撑智能电网成为一个动态稳定的、实时信息和电力交换互动的大型基础设施,提高电网的供电可靠性和资产的利用率,抵御电网受到的攻击,提升电网价值。因此,加强电力通信网络建设非常重要。

图1 智能电网通信网络架构Fig.1 The communications network architecture of smart grid

1 电力通信接入网现状分析

智能电网中的很多应用系统都需要依赖接入网实现,在输变电领域有输变电状态监测系统,在配用电领域有配网自动化系统和用电信息采集系统等。

在输变电领域,输电线路和变电站是电力输送和转换的物理通道,是坚强智能电网建设环节的重要组成部分,具有地域分布广泛、运行条件复杂、易受自然环境影响和外力破坏、巡检维护工作量大等特点。目前在输电线路上可采用不同的传感器对包括微风振动、风偏、线路舞动、线路温度、线路覆冰、杆塔倾斜等输电线路状态,对环境温度、风速、障碍物距离、危险接近等环境状态等综合信息采集,但如何将这些采集数据汇总到监测中心进行处理,需要有可靠的通信支持。虽然500 kV、220 kV、甚至有些110 kV输电线路已经实现OPGW光纤覆盖,但是相应的光缆分接箱并没有覆盖到每个输电杆塔,甚至大多数杆塔都没有光纤接入点;另外,在长距离的输电线上,每个通信节点上的电源供给也有很大的问题。

在智能配用电领域,国家电网公司在大力推进配电自动化系统和用户用电信息采集系统的建设,具有高度自动化和互动化的智能配用电网络对于通信系统提出了更高的要求。与输电环节相同,智能配用电网通信系统的建设是智能配用电系统的关键。我国的配电网是一种分布式网络结构,网络复杂,具有通信点多、分布分散、单个通信点信息量少、通信设备工作环境差等特点,目前,对于智能配用电侧的业务需求还缺乏很好的通信支撑手段予以支撑,单一的通信方式包括光纤通信方式无法满足配用电侧的所有通信需求。需要深入研究无线通信技术与光通信技术复合组网技术,科学构建通信网络,合理解决通信的实时性、可靠性和无线通信网络组网等技术问题,以满足智能配用电领域的业务需求。

2 现有电力接入技术分析

目前电力部门沿着电网建立了以OPGW/ADSS电力特种光缆为主的电力骨干光传输网,基本覆盖110 kV以上变电站,但终端通信接入网络是待建网络,总体上具有骨干通信网络强、接入网络弱的特征。

在接入网建设中,无论是光纤通信,电力线载波通信,230 MHz电台无线通信还是无线公网,都不能很好满足现在的需要。即使综合应用多种通信技术,也存在部署困难,技术繁多,管理不便等缺点。主要原因分析如下。

1) 光纤通信存在建设困难、利用率较低、无法实现全覆盖的问题。

信道建设困难,无法实现全覆盖。光纤的铺设成本很高,很多时候在城市配网通信通道铺设的时候都需要进行地埋的处理,导致铺设成本很高,甚至因为城建规划的要求不能够进行开挖铺设。因此,在很多场合光纤通信的信道铺设难度很大,成本很高。

系统资源浪费严重,利用率低。如果铺设光纤,由于成本很大程度上是铺设成本,因此为了减少今后的铺设工作,尽量一步到位,需要铺设很多芯的光缆,光缆资源一时无法充分利用,短期内很难见到经济效益。另一方面,光纤通信速率很高,配用电领域和输变电领域很多应用的带宽很低,很多时候光纤通信的带宽没有得到很好的利用,有一定程度的浪费。

因此,虽然光纤通信仍然是接入网的主要通信方式,但由于上述原因,还需要其他通信方式作为补充。

2) 电力线载波通信存在挑线路、可靠性差的问题。

电力线载波[2]通信的可靠性不高,由于电力线是传输电能的线路,而非专用通信线路,信道条件极其恶劣,信道容量很低,很多对可靠性和误码率有较高要求的业务都不能由电力线载波通信承载。更重要的是当通信节点较多的时候,有些线路上无法开通业务。

3) 230 MHz电台无线通信存在通信技术落后、传输速率低的问题。

230 MHz频段被划分为若干个单工通信频段和双工通信频段,其利用率较低。230 MHz电台通信系统属于传统的无线通信的技术,没有充分利用230 MHz的宝贵的电力无线资源,系统容量很低,在终端数目较多的时候,每个通信终端所分得的通信带宽很低,无法满足智能电网将来对无线通信系统的需求。

4) 公网无线通信存在实时性低、安全性低、边远覆盖差、紧急状况下可用性无法保障的问题。

无线公网的性能指标和技术体制的选择主要是为了满足用户在移动通信方面的需求,并且首先需要保证的话音业务,视频通信业务,短信业务和数据下载业务。这些业务一般采用上下行均等的数据带宽,或者下行速率高于上行速率。而电力系统的业务主要是以非移动、固定数据业务为主,对上行通信带宽的需求远远大于对下行带宽的需求。例如,电力上行以遥测、遥信、遥视数据为主,数据量较大,实时性、可靠性要求较高;下行以遥控、遥调数据为主,可靠性、安全性要求较高,数据量较小。因此,无线公网系统在很多时候不能满足一些对数据速率和通信延时有一定要求的业务应用。

无线公网的安全性较差。无线公网的运营和维护掌握在公网运营商的手中,并且允许各种各样的用户进行接入,虽然其本身采用了一定的安全措施。但是其安全性无法和专用的网络比较,尤其是在电网规模逐步增大,信息安全难以得到保障。无线公网在设计的时候是为了满足人们在语音和数据方面的通信需求,一般系统基站布置在人居密集的地方,并不会根据电力系统的网架结构来布置基站。因此,无线公网系统对偏远地区的输电线路往往无法覆盖。

综合以上光纤通信,电力线载波通信,230 MHz电台无线通信还是公网无线通信的局限性,可以得出这样一个结论:需要一套为电力应用服务的电力无线通信系统。综上所述,建立一套为电力系统应用定制的无线通信系统是非常有意义的,可以加强电力接入通信网络的建设,更好地满足电力应用的需求。

3 电力光载无线通信技术

电力通信网络的光纤传输网络十分发达,电力行业具有丰富的电力特种光纤、管道、杆塔资源, 500 kV及以上变电站光纤覆盖率为100%,220 kV覆盖率为99.2%,110 kV覆盖率为93%,随着智能电网的推进,中低压配电网中的光纤资源也越来越多。在建立电力无线通信网络时,充分利用电力系统现有的光纤资源,将会节约大量的成本,起到更好的经济效益。

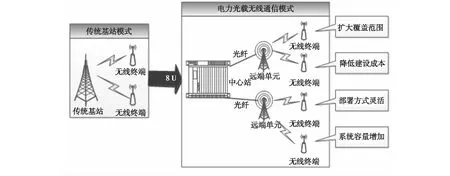

电力光载无线通信技术的原理如图2所示,可以充分利用电力行业丰富的光缆资源,以及光纤传输低损耗、高带宽特性,代替传统的基带数据处理模块和射频发射天线模块间的射频线缆,改变传统基站中基带与射频信号集中处理的方式,将基站的无线信号和基带信号在不同的地理位置上处理,传统的基站系统被分拆为基带处理(中心基站)与射频传输(远端基站)两部分,二者放置在不同的物理位置。远端基站仅实现简单的光电转换功能,而复杂昂贵的设备集中到中心基站,让多个远端基站共享这些设备。和传统的无线通信方式相比,采用电力光载无线通信技术具有如下优点。

1) 覆盖范围扩大。适应智能电网的网架结构,充分利用现有的光缆资源,将无线通信技术和光纤通信技术相结合,扩大传统光纤通信和无线通信的覆盖范围,减少传统无线通信方式的覆盖盲区。

2) 建网成本降低。基站的无线覆盖小区可由多个分散放置的天线组成,在简化远端基站的同时,也可以在中心基站实现功能的集中、器件设备的共享以及频谱带宽资源的动态分配,从而大幅度降低整个宽带无线接入系统的成本。

3) 部署方式灵活。基站系统被拆分为中心基站和远端基站,远端基站功耗低,部署灵活,可以适应输配电领域通信覆盖范围大,环境恶劣的特点。

4) 提升容量。由于远端基站的成本较低,布设密度可相应提高,在带宽一定的情况下,可以获得更大的信道容量。

图2 电力光载无线通信技术模式示意Fig.2 The model of power ROF technology

4 电力光载无线通信技术输变电应用设计

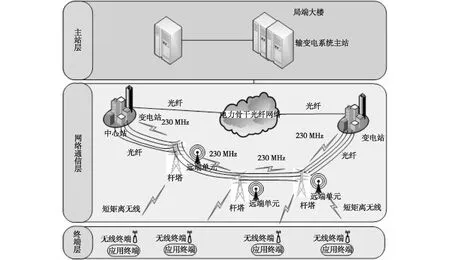

如图3所示,输变电在线监测无线通信系统可分为3个层次,分别为终端层、网络通信层和主站层。终端层负责将底层传感器节点搜集到的信息发送给网络接入层。网络通信层则将终端信息通过骨干网系统,发送给输变电系统主站。主站层负责对终端设施和网络接入设备的在线监测、状态信息的搜集以及控制命令的发送。输变电无线与光纤集成通信系统位于网络通信层。位于变电站的中心站通过电力特种光缆与部署在输电线路杆塔上的远端单元相连。中心站也可通过链式自组网的模式实现彼此之间的逐跳通信。通过输变电中心站设备和远端单元组成逐跳连接的无线与光纤集成通信系统,实现底层终端信息的汇集,并通过远距离逐跳传输方式将信息汇集到输变电系统主站。

图3 输变电在线监测无线通信系统网络架构Fig.3 The network architecture of power transmission with online monitoring wireless communications system

在输变电应用场景中,采用分布式中心站与链式逐跳自组网相结合的组网模式,充分利用输电线路已有的电力光缆资源,实现光纤与无线自组网的融合通信。

传统的多跳无线自组网多基于载波侦听[3]和冲突避免方式进行资源分配,这种资源分配方式实时性较差,导致系统对流媒体的支持能力不足,特别是在输变电在线监测这种链式拓扑结构条件下,传统载波侦听和冲突避免方式造成极大的网络时延,无法实现流媒体传输的全面支持。输变电应用系统[4]需要具备载波侦听与时分复用机制的融合技术,实现节点的链路拓扑维护与多跳的数据传输;针对输变电线路链式结构,具备链路的自适应调整与维护问题能力,提升系统的鲁棒性能和容错性能;同时输电线路监控应用对于系统的传输时延也提出了较高要求。

由于输电线路的链式拓扑结构,传统路由协议无法直接应用;系统需要具备在链式结构下高效路由的能力发。同时无线系统中为了进一步提升系统性能,需要事先通信系统MAC层与网络层的融合,通过将路由核心部分与Mac层信道分配机制的融合,进一步降低系统时延,提升传输效率。

输电线路链式拓扑结构节点的损毁将导致系统整条无线链路的失效,因此需要针对网络异常处理与网络恢复技术进行专门处理。主要技术包括链式结构中网络异常情况监测技术,实现异常情况的实时捕获;系统的链路恢复与拓扑重构技术,实现异常状态下的错误恢复;基于链路维护技术进行专门容错技术研究,使系统具备抗损毁能力,以及灾害条件下通信能力。研究功率汇聚技术,在连续多个节点失效的极端条件下,保证系统的应急通信能力。

5 电力光载无线通信技术配用电应用设计

如图4所示,配用电自动化无线通信系统应用中,无线与光纤集成通信系统位于系统网络通信层,借助无线与光纤集成通信系统,实现了底层终端设备和主站应用之间的数据双向互通。中心站设备可以部属在主站的局端大楼或者变电站。通过电力系统已有的特种光缆资源实现远端单元的光纤拉远。远端单元通过电力专用频段与终端设备相连,终端设备通过多种方式(以太网,wifi,zigbee等技术)与配用电专用设备相连。针对配用电无线与光纤集成通信系统中对组网模式的特殊需求,采用分布式基站和光纤拉远技术,充分利用配用电线路已有的电力特种光缆资源,实现光纤与无线通信系统的融合通信。

图4 配用电无线通信系统网络架构Fig.4 The network architecture of power distribution and consumption in wireless communications system

针对配用电应用需求[5]的不同,需要使系统具备智能自适应的链路传输能力。系统需要具备流量实时监测技术实现系统性能(数据传输速率、延迟、丢包率等)的动态感知。基于系统实时监测技术,进行流量控制技术研究,使链路传输能够动态适应网络系统的实时变化。

配用电应用中,需要终端数量极大,海量终端同时在线对于基站系统压力巨大,因此系统需要具备海量终端同时接入的能力。同时基站系统调度算法需要满足终端用户对数据传输实时性和公平性的要求。

6 结 语

针对智能电网骨干网强、接入网弱的特点,本文对比分析了电力接入网领域各种通信技术手段的优缺点。提出了电力光载无线通信技术在电力接入网领域的应用。构建了电力光载无线通信技术在智能电网输变电、配用电领域的应用架构。随着智能电网的不断发展,电力光载无线通信技术必将在智能电网接入网通信领域中发挥更大的作用。

[1] 容晓峰,高晓娟,钟联炯,周利华.军用应急通信网互连方式的研究与设计[J].计算机工程与应用,2002(6):32-34

[2] 鲍卫兵,唐立梅.电力线载波通信方案设计[J].电测与仪表,2003,40(450):32-35

[3] 樊建学,盛新富.低压电力线载波通信技术的研究[J].电测与仪表,2005,42(470):36-38

[4] 俞庆.低压电力线载波通信技术的研究及应用[J].电力系统通信,2002(1):17-20

[5] 姜国松,贺小玲.输电线路野外作业无线通信系统设计研究[J].计算机工程与应用,2011,47(33):229-231