新疆玛河流域平原区次降雨入渗补给系数变化规律研究

高正夏

(河海大学 地球科学与工程学院,江苏 南京 210098)

0 引言

降雨入渗补给系数是平原地区地下水资源计算与四水相互转换关系研究中的重要水文参数,其精度直接影响到研究成果的可靠性[1-3]。

降雨入渗补给系数一般可以分为次降雨入渗补给系数和规定时段的降雨入渗补给系数;规定时段的降雨入渗补给系数又可以分为日、旬、月、季、年,及多年平均的降雨入渗补给系数;在水资源研究中,最常用的就是三类,即次降雨入渗补给系数α0、年降雨入渗补给系数αt和多年平均降雨入渗补给系数αT。而在这三类之中,次降雨入渗补给系数α0又是最重要最基础的,它的精度又直接影响到年降雨入渗补给系数αt和多年平均降雨入渗补给系数αT的确定。

次降雨入渗补给系数α0确定方法有很多,一般在有地下水长观资料的平原地区,采用地下水动态分析法确定比较符合实际情况,α0计算公式如下:

式中:α0为次降雨入渗补给系数;h0为次降雨前地下水埋深(m);μ(h0)为岩土给水度,随地下水埋深而变;Δh为次降雨入渗补给引起的地下水位上升幅度(m);P0为次降雨量(mm)。

次降雨入渗补给概化图如图1所示。

1 次降雨入渗补给系数影响因素分析

影响次降雨入渗补给系数大小的因素非常多,例如岩性、蒸发、地形、地貌、地质构造、水文地质条件、植被、人类活动、次降雨特征、次降雨前土壤含水量分布、次降雨前地下水埋深等[4-6]。如果要综合考虑所有影响因素来确定次降雨入渗补给系数,难度非常大。但分析以上因素,笔者不难发现,有些因素在一个固定的研究区域是长期相对不变的,如岩性、地形地貌、水文地质条件等。有些因素直接反映在地下水位的变幅上,如人类活动中最常见的打井开采,可造成区域地下水位大幅下降。有些因素是双重的,如植被影响就不能笼统地说对降雨入渗有利还是无利,为了使讨论问题更为清晰,笔者假定在其它一些因素相对不变的情况下,重点讨论一下次降雨特征和次降雨前地下水埋深对次降雨入渗补给系数的影响。

图1 次降雨入渗补给概化图

1.1 次降雨前地下水埋深的影响

次降雨前地下水埋深对次降雨入渗补给系数的影响从以下两方面来分析:

(1)地下水埋深反映了地下水盛水库容的大小。当地下水埋深比较小的时候,次降雨入渗补给系数随着埋深的增加而增加。次降雨入渗补给量的大小取决于地下水盛水库容的大小,极端情况是,如次降雨前地下水埋深为零,也就是地下水盛水库容为零,此时无论次降雨量有多大,次降雨入渗补给量为零,相应地次降雨入渗补给系数为零;随着埋深的增大,次降雨入渗补给量增大,次降雨入渗补给系数亦相应变大。

(2)地下水埋深在某种程度上也反映了土壤含水量的多少,当地下水埋深比较大时,土壤含水量分布概化如图2所示。图2中,A以上为土壤含水量的强烈变化带,AB之间称为土壤含水量的稳定带(即土壤含水量始终保在最大田间持水量),BC之间称为毛管上升水带,当土壤含水量的垂直分布处于acde分布时,次降雨应首先满足土壤缺水的需要,即填满abc范围内所缺的水量,当土壤含水量垂直分布呈bcde分布时,次降雨则直接在重力作用下通过空隙补给地下水。所以在地下水埋深较大时,不存在地下水盛水库容的制约,同样的次降雨量,随埋深增大后产生的水量损耗也相应增大,补给到地下的水量必然相应减少,所以,随着埋深的加大,在次降雨量相同条件下,次降雨入渗补给系数逐渐减小;极端情况是,地下水埋深达到一定程度后,地下水得不到降雨入渗补给,次降雨入渗补给系数趋于零,这也就是一些地下水超采区会发生地下水资源枯竭的根本原因。

图2 雨前地下水埋深较大时土壤含水量分布概化图

由上可见,在次降雨量相同的条件下,地下水埋深小时,次降雨入渗补给系数受制于盛水库容,随着地下水埋深的增大而增大;地下水埋深小时,次降雨入渗补给系数受制于水量损耗,随着地下水埋深的增大而减小。综合考虑降雨入渗补给量、盛水库容和水量损耗三者之间的相互制约关系,可以发现,一定存在一个地下水最佳埋深,使同样的次降雨量下次降雨入渗补给系数最大。

1.2 次降雨特征的影响

次降雨特征对次降雨入渗补给系数的影响主要表现在以下三方面:

(1)在雨前地下水埋深较小的情况下,次降雨量入渗补给量主要受制于地下水库容。从次降雨入渗补给系数计算公式可看出,蓄满地下水库容只需要动用次降雨量的一部分,多余的部分转化成地表径流和植被截留等,对地下水补给而言是无效的,分子数值一定。此时,次降雨入渗补给系数随着次降雨量的增加而减小;但如果雨前地下水埋深足够大,也就是地下水库容足够大,此时的次降雨入渗补给系数一般随着次降雨量的增加而增大(假定次降雨量转化成次降雨入渗补给量之前的损耗量不变)。

(2)不同的次降雨量,其对应的地下水最佳埋深是不一样的。一般而言,次降雨量越大,对应的地下水最佳埋深也相对越大,但对应的最佳降雨入渗补给系数相差并不大,这是由于最佳埋深增大后增加的水量损耗与降雨量的比值相对于降雨入渗补给量与降雨的比值要小得多。

(3)一般而言,次降雨强度与次降雨入渗补给系数成反比关系,即雨量相同时,雨强越大,表明入渗补给历时越短,同时雨滴对地面的敲击使表土的透水性减弱,因而增加了地表径流量,造成降雨入渗补给量减少,故相应的次降雨入渗补给系数变小。理论上应该存在一个最佳的次降雨雨强分布,使次降雨入渗补给量达到最大。

2 研究区概况

新疆玛河流域位于天山北侧中段,准葛尔盆地南缘,南起依连哈比尔尕山北麓,北接古尔班通古特沙漠,东起玛纳斯河莫索湾东缘,西至巴音沟河与奎屯市接壤;其地理位置处在东经85°~86°30′,北纬43°30′~45°40′,东西最长112 km,南北最长172 km,总面积12 924 km2;其中山丘区4 260 km2,平原区6 301 km2,沙漠区2 363 km2[7-9]。

研究区位于欧亚大陆中心,远离海洋,属典型的干旱半干旱大陆性气候。降雨量时空分布很不均匀,在地理分布上由南向北递减,高山区年降雨量700~1 000 mm,低山丘陵区300~400 mm,山前倾斜平原200 mm左右,沙漠边缘100 mm左右。降雨量年内分配的特点是夏季多冬季少,春季降水占全年的36%,夏季占31%,秋季占21%,冬季占12%。

2.1 地层岩性

第三系地层主要出露在巴音沟河的上游地区。在安集海以西,第三系地层覆盖在不同时代的老地层之上,其顶部与第四系西域组Q1x整合接触。根据岩性对比,研究区内第三系地层可分为五个岩性组,自下而上分别为紫泥泉子组E1-2z、安集海组E2-3a、沙湾组E3-N1s、塔西河组N1t和独山子组N2d。岩性主要为泥岩。

第四系地层在研究区分布极为广泛,由老到新分述如下:

① 下更新统西域组Q1x:主要为山麓河流相砾岩类砂岩、泥岩,与下部第三系独山子组整合接触,厚度350~2 046 m;

② 中更新统乌苏群Q2ws:下部为砾石、砂土层,上部为砂壤土、黄土状亚砂土,分布在低矮丘陵地带的小山包上及河谷的两岸,组成巴音沟河的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级河流阶地,为冲积—冰水冲积物,相当于破城子冰期的产物,与下面地层呈不整合接触关系,厚度30~60 m。

③ 上更新统新疆群Q3xj:分布于河谷两岸,构成Ⅰ级阶地和向北缓倾的戈壁平原,以冲积—洪积物为主,以及冰水沉积的砾石、砂、亚砂土等。该组是研究区分布最广泛的地层,构成山前冲洪积扇的扇顶砾石带和洪流沟砾石带以及扇面、扇间区,与下面地层呈不整合接触,厚度25~355 m。

④ 全新统冲洪积层Q4:主要为一套冲积、洪积、湖积沉积物,自南向北岩石颗粒由粗变细,南部以细砂中粗砂夹小砾石为主,北部则以粉细砂及亚砂土为主,分布于巴音沟河的河漫滩及各条支河的河谷中。地层厚度由南向北逐渐变薄,巴音沟河冲积扇的前缘厚约20~30 m,与下面地层呈不整合接触。

2.2 地质构造

研究区位于阴山—天山纬向构造带的西段,属北天山复杂褶皱带北侧的山前凹陷带—乌苏奇云沉降构造带,北邻准葛尔盆地。

在霍尔果斯背斜以北隔开一个槽形凹陷,即安集海背斜,安集海背斜的北侧。据物探资料,在第三系基岩顶面上存在一个凹陷,向北还有一个东西向的微弱隐伏隆起。

研究区的新构造运动十分强烈,由于新构造的差异性运动,研究区的西部上升比东部强烈,导致了巴音沟河河道向东不断推移,洪积扇也不断向东扩展,并遗弃了巴音沟河的古洪积扇。安集海洪积扇与窝瓦特古洪积扇之间似为断层接触。

2.3 地貌特征

研究区地貌按成因类型及形态特征分为三个类型,即构造侵蚀的中—低山地形地貌单元、侵蚀堆积阶地地形地貌单元、堆积地形地貌单元。其中,堆积地形地貌单元是指广大的冲洪积平原,地形上由南向北微微倾斜,地面坡降1∶1 000~1∶2 000。

2.4 水文地质条件

研究区绝大部分为洪积物分布区,其主要的含水层为巴音沟河洪积扇中的孔隙水含水层。第四系洪积扇中的孔隙含水层有较大的水文地质意义,可分为三个岩相带:①卵砾石、砂砾石岩相带。该带主要分布在山麓和山间、河谷地区,构成山前冲洪积扇倾斜平原的主体,属于富水性较强的潜水区。②砂、砂砾石、粗砂岩相带。该带主要分布在山前倾斜平原的下部或冲积平原的上部,为潜水溢出带或高压自流水,富水性强。③粉细砂、粉砂岩相带。主要分布在广大冲洪积平原的中下部,为富水性较弱的潜水或低压自流水。

研究区地下水的补给主要有以下几部分:①降雨入渗补给;②巴音沟河的河道渗漏补给;③山前侧向补给;④平原水库的渗漏补给;⑤河床潜流补给;⑥渠系渗漏补给;⑦灌溉入渗补给;⑧与深层地下水的水量交换。

研究区的地下水径流方向总体上是由南向北,在洪积扇扇顶部位地下水的水力坡降很小,约1%~5%,自溢出带向北,浅层地下水的水力坡度大体上与地面坡度一致,在巴音沟河新老洪积扇之间,老洪积扇上部的地下水流向NE,补给东部的安集海洪积扇。

研究区地下水的排泄方式主要有以下几种:①溢出带泉或泉群的排泄;②潜水通过包气带蒸发和植物蒸腾;③地下水的侧向排泄;④人工开采;⑤与深层地下水的水量交换。

研究区地下水埋深在洪积扇的上游带较大,中下游地段较浅,平均埋深约3 m。

研究区的水化学特征表现在以下几方面:①山间和山前洪积扇的扇顶至溢出带,地下水为HCO3-Ca型,少数为HCO3·SO4-Ca型,M<0.5 g/L,一般为0.2~0.3 g/L,水质良好。②洪积扇溢出带以下,浅层地下水的水化学类型渐变为SO4·HCO3-MgCa或SO4-CaNa型,矿化度渐增,最大可达5 g/L。③在径流条件不好的安集海洪积扇区,矿化度较高。④深层地下水水质较好,多为HCO3-Ca型或HCO3-CaNa型,矿化度<0.6 g/L,一般为0.2~0.4 g/L。

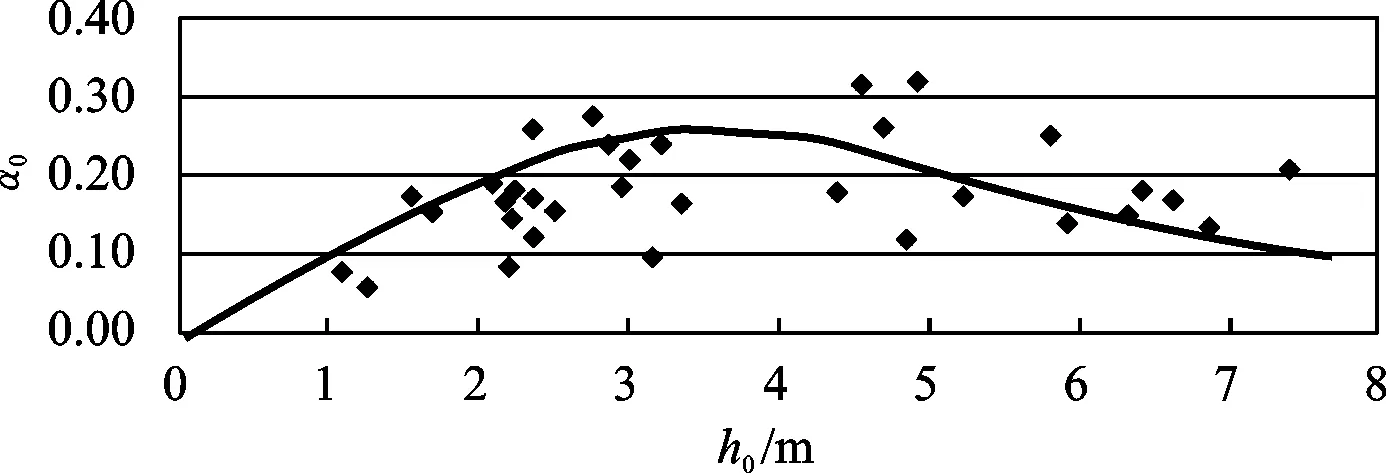

3 次降雨入渗补给系数

为了建立研究区次降雨入渗补给系数α0与雨前地下水埋深h0及次降雨量P0三者之间的关系,笔者选用了安集海气象站的逐日降雨量资料及研究区内地下水动态观测资料,经分析、比较、修正,选出了99组因次降雨引起的地下水上升数据,给水度采用了随地下水埋深而变的试验成果,利用引言中的公式计算了相应的次降雨入渗补给系数α0(表1)。

表1 研究区次降雨入渗补给系数α0计算成果汇总表

由于计算样本数量有限,不可能对次降雨量进行细致的分段,本文只分了两段,即6.5 mm

图3 6.5 mm 当6.5 mm 当P0>20 mm时,α0=0.071h02.446e-0.565h0。 图4 P0>20 mm时α0-h0散点图 前文已述及,次降雨入渗补给系数的影响因素很多,次降雨入渗补给系数的确定方法也很多,例如可以进行精确的室内试验,对降雨及下垫面条件进行模拟,还可以根据水量平衡原理或能量平衡原理确定;本文依据的是次降雨资料和地下水长观资料,成果的精度取决于以下一些因素,如雨前土壤含水量的分布、岩性及地质条件的差异味、地形地貌的差异、植被的差异味,甚至还有观测制度和观测精度的差异;表面上看,本文表1中选取的一些数据还非常的粗糙,但实际上由于是在比较长的时间尺度和比较大的空间尺度选取的,每个点的地下水上升幅度都是多种因素综合作用的结果;所以只要样本足够多,最后得到的统计规律应该是更真实地反映了研究区的降雨入渗规律。计算成果可以用于研究区地下水补给资源的计算和水文循环分析,今后必须在以下几方面加强研究: (1)加强水文及水文地质要素的监测工作,不断增加样本的代表性和数量,并充分利用统计理论对数据进行分类处理,最主要的是提高某次降雨条件下地下水上升幅度值的修正精度。 (2)尽量做一些室内试验或数值模拟试验,与地下水长观资料分析法对比研究,以弥补和修正地下水长观资料的某些不足。 (3)计算成果的精度检验仍然是一个难题,因为水文循环影响因素太多,次降雨入渗补给系数的精确值到底是多少很难得到。所以,对次降雨入渗的机理研究还有很多工作要做。目前很多分布式或半分布式水文模型的计算成果与生产实际脱节很大,就是现在的研究过多地放在了计算机程序上,对模型需要输入的很多重要参数缺乏深入的研究。 参考文献: [1]谢丽纯,等.华南滨海水流域降雨入渗对地下水给分析[J].生态环境学报,2011(8):1259-1267. [2]谢永玉.淮北平原降雨入渗补给系数随地下水埋深变化特征[J].地下水,2012(1):9-11. [3]李娟,等.宁夏中部干旱风沙区降雨入渗补给系数的估算[J].水土保持研究,2009(1):22-26. [4]史良胜,等.次降雨入渗补给系数空间变异性研究及模拟[J].水利学报,2007(1):79-85. [5]丁立国,刘玉珍.辽宁省中部平原降雨入渗补给系数分析[J].东北水利水电,1999(11):24-25. [6]刘廷玺,等.通辽地区次降雨入渗补给系数的分析确定[J].内蒙古农业大学学报:自然科学版,2002(2):34-39. [7]董新光.新疆地下水资源[M].乌鲁木齐:新疆科学技术出版社,2005. [8]陈曦,等.干旱区内陆河流域水文模型[M].北京:中国环境科学出版社,2012. [9]陈亚宁,等.新疆塔里木河流域生态水文问题研究[M].北京:科学出版社,2010.

4 讨论