从运动式到项目化:论基层政府动员转型

陈长虹,黄祖军

当前,项目制日益成为中国治理体制中的一种常见模式①折晓叶、陈婴婴、周飞舟、渠敬东等人都对项目制进行了深入分析。参见折晓叶、陈婴婴:《项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析》,《中国社会科学》,2011,(4);周飞舟:《财政资金的专项化及其问题——兼论“项目治国”》,社会,2012,(1);渠敬东:《项目制:一种新的国家治理体制》,中国社会科学,2012,(5).,这种模式改变了传统的国家治理方式,也重构了国家、地方和基层单位之间的关系,使当前基层政府动员模式发生变化。传统的以行政科层权威为基础的运动式动员模式向技术治理下的项目动员模式发展,这种发展变化,既意味着国家基层社会管理和治理理念的进步,也意味着国家基层治理方式的发展,还有利于破解基层有效治理的难题。但学界对基层政府动员的研究比较薄弱,缺乏基层政府动员转型方面的成果。因为学界更多关注政府的社会动员,而忽视了政府内部的动员[1]。现有对基层政府动员的探讨散见于学者对政府关系、基层治理和国家财税体制改革的研究成果中。有鉴于此,本文试图系统梳理中国基层政府动员模式与发展历程,从中把握国家基层社会管理与治理的发展进步,以期引发更多学者的关注探讨,为国家治理研究添砖加瓦,促进中国基层的有效治理。

一、基层政府运动式动员的逻辑与困境

新中国成立以来至20世纪90年代末,中央、地方政府对基层政府常常采取运动式动员。这种运动式动员既可以表现在日常的基层政府动员中,如社会维稳、乡村管理、国家政策宣传、政治教育或者大型文艺比赛活动中,也常常出现在自然灾害、社会突发事件或者需要紧急动员情况下,此时上级政府会以运动式动员来调动基层政府。运动式动员在历史上的中国也出现过,如乾隆时期1768年出现的“叫魂”事件曾引起大半个中国民众的恐慌,“影响到了十二个大省份的社会生活,从农夫的茅舍到帝王的宫邸均受波及”[2](P1)。而弘历皇帝采取的就是运动式动员来处理这个事件。运动式动员往往会暂时中断科层组织按部就班的常规动员程序,而以“自上而下、政治动员的方式来调动资源、集中各方力量和注意力来完成某一特定任务”[3]。运动式动员主要表现为这样几个特点:一是常常以政治动员的方式来进行。通过舆论、宣传和全面的动员,短期内将上级的意图与信号传递给下级;二是运动式动员是在一定条件下采用的。运动式动员运用的条件主要是当社会环境出现了大的变化,比如大型的自然灾害、突发社会事件或其他危机,常规的政府科层体制无法及时应对之时。即便体现在日常的基层政府动员中的运动式方式,此时也主要为了短时间内达到政策宣传与教育效果、凸显政绩,或者短时段集中各方力量与注意力的需要,也是在一定条件下发生的。三是运动式动员的主要目的是规范和纠正基层政府行为。纠正基层政府在执行中央或上级地方政府政策过程中的偏差行为和灵活行为,规范基层政府执行上级政府政令的行为[3]。

运动式动员的运行有其前提条件,其运行是依靠行政科层组织所形成的科层权威及其权威一统的观念制度。尽管运动式动员往往会暂时中断科层组织按部就班的常规动员程序,但不依靠行政科层组织的科层权威及其权威一统的观念制度,运动式动员就难以运行。在行政科层体制中,上级政府对下级政府的动员依靠科层组织所形成的层级权威,通过层级命令来实现。权力和资源集中于上级政府,中央政府的权力远大于地方政府,地方政府的权力又远大于基层政府。上级政府有足够的权威和资源向基层政府规定目标、分配任务,并在必要的时候强制执行。可见,科层体制依靠权力的层级来实现动员的有效性,它有明确的权力关系和等级结构,它还具有一套系统的人事管理制度和激励惩罚制度,以此来实现政令的自上而下通畅。韦伯把科层制视为教会、公司、军队、国家的重要组织形态,并认为理想的科层制具备五项基本特点:劳动分工、权威等级、正式法规、非人性化和因才任用[4](P42)。因此,科层的组织结构中遵循等级制原则:下级要服从上级控制和监督。我国上级政府(中央、地方政府)对基层政府的运动式动员,依靠高度权威的科层组织。其运行主要体现在如下几个方面:第一,在人事安排上,上级政府具有绝对的权力。“公务员进入、考试、选拔、提升、流动,有着自上而下的统一规定。”[5]第二,在奖惩方面,采用了强大的激励惩罚机制。基层政府如果在政策、任务或目标上完成不错,或者超额完成,将受到奖励,领导或因政绩而升迁;如果基层政府执行不力,目标没实现,领导将受到处罚,甚至遭一票否决,严重违纪的将开除公职。第三,在动员落实方面,形成了动员执行的压力机制。上级政府对下级政府的动员,通过指标分解、检查、督导和汇报等方式,层层落实,以实现高度动员。运动式动员还通过权威一统的观念机制来实现。国家依靠马列主义来统一党内的执政观念,通过各类政治思想教育活动、政策宣传和学习交流活动,强化中央或上级政府的权威,以实现强有力的政府动员。在政策宣传过程中,自上而下组织的学习、宣讲活动,电视、报纸等媒体介入,甚至标语、口号等,共同构成了系统的观念建设机制。正是通过这些活动,确保了上级政府的权威,实现了对下级政府的高效动员。可见,“权威体制的国家权威不是一纸空文,在贯彻实施其意图的动员能力上,在组织上、资源上和观念上都有着稳定的基础”[5]。

运动式动员,实质是一种体现运动型治理的动员方式[3]。在运动式治理下,基层乡村的发展遵循“运动—发展”逻辑。“运动—发展”逻辑可追溯到20世纪革命战争年代中国共产党在农村建立革命根据地时期。当时中国共产党工作重心转移到农村,极为重视在革命根据地动员农民,一方面发展根据地农村,另一方面壮大革命队伍。因为“战争的伟力之最深厚的根源存在于民众之中”[6](P478),“革命战争是群众的战争,只有动员群众才能进行战争,只有依靠群众才能进行战争”[6](P131)。新中国成立后,这一动员不但没有取消,还被总结为群众路线,成为中国共产党胜利的法宝,并被制度化。“中国共产党全面执政以后,战争时期形成的动员体制承继下来并制度化,形成了下派工作队、行政体系建构与群众参与相结合的动员模式。”[7]改革开放后,虽然随着农村联产承包责任制的改革,基层的运动式治理有所弱化,但并没有完全取消“运动—发展”的逻辑。这种“运动—发展”逻辑依然在两个方面表现出来:一是政府的决策要求“从群众中来,到群众中去”,广泛听取群众意见;二是农民可以参与讨论关涉乡村发展和他们利益密切相关的地方与基层公共事务。

上级政府对基层政府的运动式动员在当前社会转型期,面临越来越多的挑战和困境。一方面在社会快速发展的今天,中央、地方政府因自身承载的功能增加而不堪重负,对基层政府的运动式动员也因社会多元化而引致较多的批评和挑战。这源于“权威体制的两个维系机制——科层制度和一统观念制度——受到了多重挑战:科层制度承担越来越多的治理功能,不堪重负;一统观念制度受到多元社会的碰撞挑战,难以为继。”[5]另一方面,运动式的政府动员也引起基层有效治理的困境。因为运动式动员常常引起上级政府与下级政府之间的矛盾,往往上级制定的政策与下级面临的实际情况存在较大的偏差,而下级在基层治理上因为行政资源匮乏而制约了其治理能力的发挥。加之下级政府基于自身利益的考量,在执行上级政府的任务和目标时,存在“共谋行为”[8]、“非正式反对”或“非正式不合作”的可能[9]。这些“上有政策、下有对策”的行为严重弱化了政府动员的效果,不利于基层有效治理。

二、基层政府项目化动员的运行特征

20世纪90年代以来,国家实行了分税制的财税体制改革。国家资金的收入、转移支付发生了变化,国家和地方政府对基层的财政投入,主要通过项目或专项来投入资金。项目制成为一种常见的治理模式,这种以规范化、技术化和标准化为特征的技术治理模式[10],使基层政府的动员出现了一些新特点、新变化。

第一,动员方式由运动式动员变为项目化动员。20世纪90年代以来,以规范化、技术化和标准化为特征的技术治理发展起来,上级政府对基层政府的动员通常采用项目方式来进行。一方面,中央、地方政府对基层政府的财政投入,主要通过项目或专项的方式来投入资金。而这些资金,大部分被“指定了专门用途、以各种‘项目’为名目,以期体现中央或上级资金拨付部门的意志”[11]。另一方面,项目成为国家实施基层治理的主要模式,不管是对基层的扶贫[12],还是新农村建设,或者农村社区建设,都是依靠项目来进行。这些项目繁多,统计发现,与“‘社会主义新农村建设’有关的项目多达94项,涉及农村经济、文化、公共服务等方面”[13],且逐年呈递增趋势。以往常常靠政治动员来调动基层政府执行上级政府意志的做法,现在被规范化、技术化和标准化方式的做法替代了。

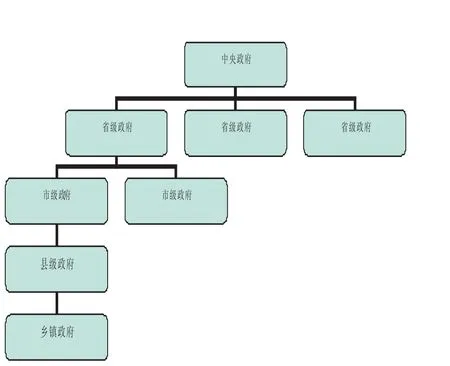

第二,动员模式由“层级动员”变为“多线动员”[1]。依靠科层权威的运动式动员通过层级命令方式来调动基层政府,实现上级对下级的动员,并一级一级动员,这是一种层级动员模式。在层级动员中,下级被动接受上级的指令,缺乏主动性,同一层级的职能部门之间联系较少,缺乏信息沟通。此外,信息传递速度较慢,且容易在传递过程中失真。中央政府所传递的政策信息,经过多级传递后,到达基层政府往往需要很长时间,且容易渗入各级政府的意见而变样。这种层级动员模式如图1。

图1 层级动员模式图

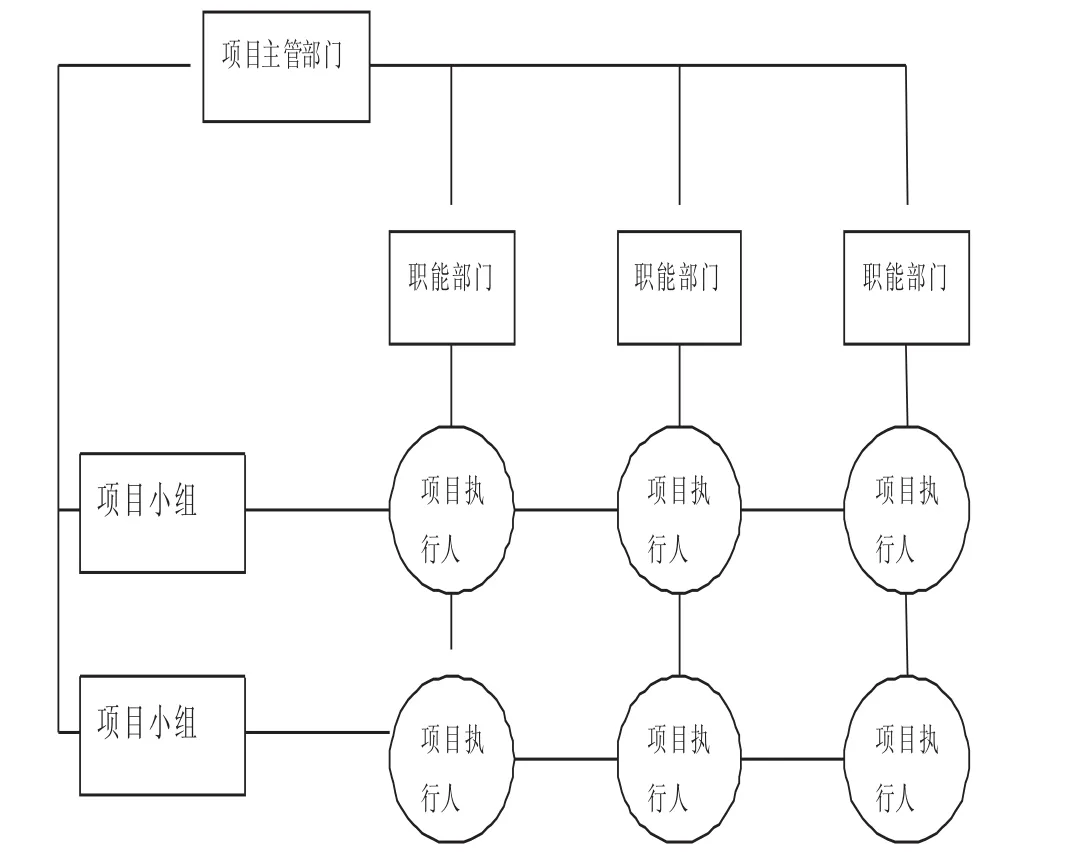

而项目化动员打破了科层组织的层级,实行多元、多线的动员,为了项目的需要,往往组成项目小组,把纵向单位的人力、物力资源分派到项目组中,当项目完成后,再回到原来的工作部门。这种项目的多线动员具有较强的灵活性、适应性和机动性,可根据项目需要和环境变化而灵活采取对策,也使得项目中的各横向单位之间的联系加强。多线动员模式如图2。

图2 多线动员模式图

第三,基层政府由被动接受政令变为主动争取项目。运动式动员下的基层政府,往往是被动接受政令,政策、命令出自上级,权力和资源也主要集中在上级政府,尽管基层政府对基层的治理问题比较熟悉,也知道问题症结所在,但囿于权力、资源以及政策的制约,通常只是消极被动地接受上级政令,完成上级所下达的指标和任务。他们通常所思考的是“我能做什么”,而不是“我应该怎么做”。这就不利于基层治理的创新和有效治理目标的实现。而项目动员下的基层政府,一改过去消极接受政令的做法,取而代之以“跑项目”、“抓包”[14]积极争取项目和主动配合上级动员的行为。这种变化一方面是因为项目化下基层政府的财政资金主要依靠项目来获得,因此基层政府会千方百计地争取项目,申请专项和项目,派专人向上级部门跑项目、要资金,动用各种关系和社会网络,甚至以给跑项目人回扣、奖励的方式激励跑项目[15]。另一方面还因为获得项目后有利于基层村庄发展。“贫困村依赖某些项目资金‘找活路’、‘添设施’、‘治脏乱’,富裕村则借助项目锦上添花,‘办大事’、‘搞创新’、‘争标杆’。”[14]项目的利益既属于发包部门,又属于基层参与单位,因此是上下级共享项目的收益,“正是因为上下级共享政绩和宣传收益,才能让项目化的运作不断激发基层干部的工作动力”[1],基层才会千方百计地“抓包”,利用各种关系、各种渠道“跑项目”。这样,基层政府行为就由原来的“等政令”变为“跑项目”。从“等”到“跑”的变化凸显了项目制下基层政府行为的巨大变化。

三、基层政府动员转型的评价

中央、地方政府对基层政府动员的转型,既体现了国家基层治理方式的变化,也改变着基层治理逻辑,还重构了基层治理中各级政府之间的关系,有效激发了基层政府的主动性和积极性,为基层有效治理提供了新思路和新路径。

第一,体现了国家基层治理方式的变化:由运动式治理转变为技术治理。基层政府动员转型的过程实际上就是国家治理变化的过程。运动式动员反映着国家对基层治理的方式是运动式治理,而项目化动员则体现了国家基层治理方式为技术治理。这种变化无疑标志着国家基层治理方式的变化,以及国家治理理念的更新。这也反映了自改革开放以来,我国行政体系结构、国家治理模式的变化。在运动式动员下,可从三个方面来看国家对基层的运动式治理方式:一是从行为方式看,以政治动员为主要特征,基层的基本任务是贯彻上级政策与意图,不允许有“地方主义”和“山头主义”[3]。二是对基层干部的要求最重要的是政治忠诚,能忠诚地执行自上而下的政令,专业知识和能力只是次要的。三是从运行方式看,基层的运动式治理被纳入国家科层组织的日常工作中,基层政府贯彻上级指示、工作部署和计划落实都日常化、常规化了。而项目化动员下国家对基层的技术治理则表现出规范化、技术化和标准化的特征。首先,在技术治理方式下,上级更强调对基层政府指标完成手段的管理,将指标管理和技术手段结合在一起[10]。其次,实行政府依法行政,把运动式动员下依靠权力的层级权威变为项目动员下依靠法律的法理权威,以使治理更符合规范和公平原则。再次,上级政府加强了对基层量化指标的多重化考核。改变过去单一的GDP考核指标,而实施环保指标、民意指标、社会稳定指标等多种考核指标,把环境污染、民意满意度和群众上访、群体性事件、重大安全事故等都纳入基层政府的治理绩效考核。最后,以“项目管理”为核心的基层公共服务体系迅速发展起来。国家通过项目对基层投入公共品和公共服务,其行为由经营性的政府行为转变为以公共服务为本的行为,这是国家基层治理向“服务型”转变的重要特征,反映出国家治理有了新理念。

第二,反映了国家基层治理逻辑的变化:由“运动—发展”逻辑变为“项目—发展”逻辑。在运动式治理方式下,国家的基层治理逻辑是“运动—发展”逻辑。而技术治理下基层治理的逻辑是“项目—发展”逻辑。这主要体现在三个方面:一是对乡村建设和治理绝大多数都以项目的方式展开,不管是扶贫、新农村建设还是乡村村改居或者农村城市化,都通过项目来投入资金。二是国家对基层的治理行为由政治动员、经济发展为主的经营与建设行为转变为以提供公共服务为主的社会管理与服务行为。三是基层治理遵循分级治理的运行模式,由中央政府的“发包”、地方政府的“打包”和村庄的“抓包”行为构成分级运作机制[14]。

第三,重构了基层治理中各级政府之间的关系。上级对基层政府的运动式动员依靠行政科层组织的层级权威,科层的组织结构中遵循等级制原则,下级要服从上级控制和监督。在运动式动员方式下,不存在越级动员,而是一级一级动员。中央政府、地方政府和基层政府基本上是直线型的上下级关系,中央政府、地方政府在基层治理中是政策制订者,发布政令和任务,基层政府被动接受政令,贯彻上级制定的政策。而技术治理下的动员则是围绕项目,在项目主管部门组成的项目小组的领导下进行,中央政府、地方政府和基层政府的关系不完全是直线型上下级关系,而是以直线型为基础的项目制关系,存在越级动员的情况,且基层政府在项目化动员的过程中,行为比较积极。

第四,降低了基层治理中政府动员成本。对基层治理的动员需要考虑成本,依靠行政科层权威的运动式动员成本往往较高。周雪光认为中国计生政策作为运动式动员的一个成功例子,尽管成功,但其动员的成本大,代价高昂。“然而,这一成功的案例也恰恰说明了权威体制中实施其政策意图的困难和代价,我们不难看到,大规模强力推行计生政策导致了行政成本、人力资源、社会动员、政府注意力等方面的高昂代价,难以在其他领域复制。”[5]因此依靠强有力的科层组织的运动式动员只是局部的、短暂的。而项目化下的基层政府动员就没有这么大的成本了,不需要从上到下全面开展工作,也不需要基层政府全力来实施项目,只需要与项目有关的各方组成项目小组来开展工作。减少了行政成本,也不需要单独组建一个行政部门,因此动员的成本大大降低。

第五,有效缓和了权威体制与有效治理的矛盾。依靠科层权威的运动式动员存在权威体制与有效治理的矛盾[5],这一矛盾如何化解,难度较大。尽管国家也采取了代理制、运动式纠偏等一些应对机制,但都收效甚微,而项目制的运用,在某种程度上缓和了中央与地方政府的矛盾。在项目运作过程中,地方政府会按照某种发展规划和意图,把自己的基层治理思路和想法揉进项目中,融合或捆绑成一种综合工程,形成地方政府的“打包”行为[14]。加之项目的收益是参与项目的各级政府共享,地方政府和基层政府受益最大,项目快速的政绩与宣传效果激发了地方政府和基层政府的干部,他们在项目运作中主动作为,根据地方实际情况,打造地方特色的社会管理和治理模式,凸显基层治理的效果,因此减少了科层权威运动式动员下基层政府的消极作为,甚至不作为行为,也缓和了中央政府与地方政府的集权、分权矛盾。项目化动员无疑有利于基层的有效治理,为国家基层治理创新提供了新路径。

[1]陈家建.项目制与基层政府动员——对社会管理项目化运作的社会学考察[J].中国社会科学,2013,(2).

[2]孔飞力.叫魂:1768年中国妖术大恐慌[M].陈兼,刘昶,译.上海:上海三联书店,1999.

[3]周雪光.运动型治理机制:中国国家治理的制度逻辑再思考[J].开放时代,2012,(9).

[4]W.理查德·斯洛特.组织理论:理性、自然和开放系统[M].北京:华夏出版社,2002.

[5]周雪光.权威体制与有效治理:当代中国国家治理的制度逻辑[J].开放时代,2011,(10).

[6]毛泽东选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1991.

[7]徐勇.“行政下乡”:动员、任务与命令——现代国家向乡土社会渗透的行政机制[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2007,(9).

[8]周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].社会学研究,2008,(6).

[9]周雪光,练宏.政府内部上下级部门谈判的一个分析模型——以环境政策实施为例[J].中国社会科学,2011,(5).

[10]渠敬东,周飞舟,应星.从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析[J].中国社会科学,2009,(6).

[11]周飞舟.财政资金的专项化及其问题:兼论“项目治国”[J].社会,2012,(1).

[12]任中平.社区主导型发展与农村基层民主建设——四川嘉陵区CDD项目实施情况的调查与思考[J].政治学研究,2008,(6).

[13]王晶.县镇干部跑“部”要钱支农资金亟须监管[N].中国经营报,2006-11-27.

[14]折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011,(4).

[15]周飞舟.乡镇政府“空壳化”与政权“悬浮”[J].中国改革,2007,(4).

——基于马克思和韦伯文本的研究