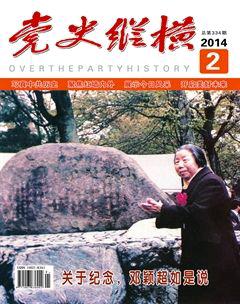

关于纪念,邓颖超如是说

张秋兵

1976年1月周恩来逝世后,全国乃至世界各地均以各种形式举行纪念活动。对于如何纪念周恩来,作为周恩来“至友兼爱妻”的邓颖超有着明确的指示,也有具体的做法。

不需立纪念碑,搞什么仪式

1976年2月22日,来华访问的美国前总统尼克松和夫人特地前往中南海西花厅拜访邓颖超。尼克松说:“我正在想如何才能正确地纪念周总理。我相信他不会喜欢立一个巨大人像或造一所纪念大楼。他要的是无形的建筑,这比有形的建筑更强大。”邓颖超说:“纪念周恩来,不需立纪念碑,搞什么仪式。我们现在见面,对周恩来最好的纪念是促使中美两国关系在上海公报的基础上有所发展,使中美两国人民的友谊连绵不断继续发展。”

纪念死者,最好是能遵照死者意见

1898年周恩来诞生在淮安市驸马巷,1910年他离开淮安后再也没有回去过。建国后,周恩来多次要求淮安县委将驸马巷内自己的旧居处理掉。1973年11月17日,周恩来又让国务院值班室主任吴庆彤打电话到淮安县委办公室,正式传达关于处理旧居的3条指示:一、不要让人去参观;二、不准动员住在里面的居民搬家;三、房子坏了不准维修。1974年8月1日,周恩来见到侄媳孙桂云时,又当面询问“三条”的执行情况。孙桂云汇报说:“都执行了,但外地人千方百计找上门来,实在没有办法。”周恩来问:“把房子拆了,你们搬个地方住,行吗?”在场的邓颖超表示支持,说:“拆迁吧,我们给钱。”

1976年1月8日周恩来逝世,11月25日邓颖超从侄儿、侄媳处得知淮安县委准备整修周恩来故居的消息,于是亲笔写信给侄儿、侄媳并转淮安县委:

……我作为周恩来同志的家属,作为一个共产党员,我恳切地要求县委同志,立即停止修建之事。并以此信转达届届县委,避免今后再出此事。关于修整周恩来同志故居,过去曾被多次阻止。恳请县委领导同志们,为了纪念死者,最好是能遵照死者意见的办法。对于群众的愿望和要求,请向他们作解释工作,说服他们,请他们予以理解,并表示感谢。

我们要以一切行动听指挥,来作为维护党的团结统一,千万不可各自为政,自作主张,才符合党和人民的愿望和要求。我的意见和要求,务请县委领导同志予以考虑批准,给以答复为盼!专此,致以革命的敬礼!

1978年3月5日,经江苏省委批准,周恩来故居正式对外开放。

1992年1月,距周恩来故居两公里处的周恩来纪念馆落成。请邓颖超出席落成典礼的邀请信发到北京后,她正在住院,决定不去参加。她对身边工作人员说:“今年夏天江苏水灾重,淮安那里又是重灾区,小六(指周恩来的侄女周秉建)在中央党校都听过淮安抗洪救灾代表的报告,所以一定要请当地领导人把周恩来纪念馆的开馆仪式降到最低规格。”

万勿搞什么故居和纪念馆

1982年,为编辑出版《周恩来传》,中央文献研究室李琦、金冲及等人前往西花厅聆听邓颖超的意见。当写作组同志询问中共六大以后,周恩来在上海从事地下斗争为什么没有暴露时,邓颖超说:“我们的住处只有两三个同志知道,还经常搬家,有的地方住半个月,有的地方住一个月,有的长一点,但住一年就了不起了。每住一处,改用一个名字。名字随我们起,二房东只要给钱就行。住过哪些地方我不愿意说,不然将来又要搞出许多故居来。”她还说:“恩来同志是反对搞故居的,我也是反对的。当然中央决定要搞别人的故居,我不能反对,但至少我可以反对搞我们两个人的故居。我将来死后留下的遗嘱中要说:这所房子是公家的,不要做我们的故居。”

1982年6月17日,邓颖超致信党中央,对身后事做了安排,第一条就是:“我所住的房舍,原同周恩来共住的,是全民所有,应交公使用,万勿搞什么故居和纪念馆等,这是我和周恩来生前就反对的。”1982年11月5日,邓颖超在写给杨德中、李琦、赵炜、张佐良、高振普、周秉德的信中,又强调:“我和周恩来同志共住的房子,由原公家分配,应仍交公处理,周恩来同志和我历来反对搞我们的故居。”

桃李不言,下自成蹊,目前关于周恩来的纪念场所全国各地有近40处。就是在海外,也有很多周恩来纪念场所。仅在1979年这一年里,就有3个国家建立了周恩来纪念场所:4月,日本京都岚山建立了周恩来诗碑,这是世界上第一座周恩来诗碑;5月,朝鲜在咸兴兴南化肥工厂矗立了周恩来铜像,这是朝鲜境内唯一的外国领导人铜像;10月,巴黎市政府在戈德弗鲁瓦街17号小旅馆外墙上设立了周恩来纪念碑,纪念碑是一块绿色大理石,上面镶嵌着周恩来铜质浮雕头像,铜像下面镶刻着邓小平亲笔题写的“周恩来”3个中文金字,并配有法文说明:“周恩来,1922年至1924年在法国期间,住在这所房子里。”纪念碑落成时,正在法国访问的中国国务院总理华国锋和时任法国总统德斯坦共同为纪念牌揭幕。德斯坦在仪式上说:“要对这位从不希望为自己树立纪念碑的人表示敬意。”

不能说是周恩来同志一个人的故居

1946年7月至10月,周恩来和邓颖超在上海思南路上的“周公馆”生活、战斗了近3个月。1979年“周公馆”修复并建为纪念馆。

1981年6月5日,邓颖超重返周公馆。参观结束后,邓颖超要求纪念馆不要称“周公馆”,要改为“中共代表团办事处”。她说:“当年我们在国民党统治时期,我们中共代表团这个名字不能拿出来,现在是我们人民的上海呀,共产党领导下的嘛!为什么我们不把这个光辉的名字拿出来。”

1982年邓颖超在接见中央文献研究室的同志时,再次要求他们向有关方面转达自己的意见:“思南路不能说是周恩来同志一个人的故居,那是我们到南京后,在上海建的一个活动点。当时用别人的名义租不到房子,只能用周恩来同志的名义,所以人们叫它周公馆。实际上,除了周恩来外,董老(董必武)、罗迈、(陆)定一、(廖)承志等同志都住在那里。陈家康、乔冠华、龚澎住在三楼。来来往往许多人都住过的。所以最好把名字改过来,叫它‘中共驻沪办事处还是合适的。”

根据邓颖超的意见,上海市及时把纪念馆更名为中共驻沪办事处纪念馆。

不借他的荣誉作为你们的荣誉

1913年至1917年,周恩来在天津南开中学就读。邓颖超在直隶第一女子师范学习时,曾经来南开中学看过周恩来演的新剧。1978年,周恩来青年时代在津革命活动纪念馆在南开中学的东教学楼建成开放,叶剑英题写馆名。

1983年9月6日,邓颖超专程从北京来到南开中学。她走进周恩来当年上过课的二楼东四教室,坐在周恩来曾经坐过的第一排坐位上,对陪同人员说:“当年周恩来坐在这儿学习过,到现在六七十年之后,我还幸存着,我今天坐在他曾坐过的地方,也来当一名学生,太幸运了。”随后,她在学校礼堂和南开中学千名师生见面并发表讲话:“你们说,你们不愿拿周恩来母校作为你们的骄傲,这一点太好了,我太赞成了!周恩来在学校是普通的学生,在共产党是普通的党员,在国家领导人中间是人民的公仆。你们懂得这一条,不借他的荣誉作为你们的荣誉,你们有这样好的谦虚的美德,这样优良的品质,我看了高兴极了!八十年代的青年,要像你们所说的,要自治、自学、自觉,要有理想,要有志气,要有道德,要有知识,要有才干,要有专长……”

要实事求是,尊重历史

从1938年到1946年,除1939年和1943年两次因公返回延安外,前后长达5年的时间里,邓颖超都生活、战斗在重庆。1958年红岩革命纪念馆正式对外开放,1961年公布为全国第一批重点文物保护单位。

1977年以后,不断有报刊发表纪念周恩来的文章,其中有人提到这样一件事——1941年皖南事变发生后,周恩来曾经到街上叫卖《新华日报》。邓颖超认为此事可能与史实有些出入,因为在她的印象中,周恩来并没有到街头卖过报纸。1978年8月,邓颖超在北京接见重庆红岩纪念馆的同志时,就周恩来是否在皖南事变发生后到重庆大街上叫卖过报纸一事指出:“此事最好要搞清楚,这是你们红岩的责任。……对恩来的宣传一定要实事求是。”后来,相关同志回重庆后对此事进行了调查,得到的真实情况是:1941年2月6日,周恩来从外面回到中共南方局办公地曾家岩时,有人向他报告,一批国民党宪兵把当天的《新华日报》扣留了。周恩来得知情况后非常气愤,当即前往宪兵连,向宪兵连长提出抗议,并要求把扣留的报纸无条件归还。但宪兵连长有恃无恐,拒不理睬。周恩来表示,如果不退还被无理扣留的《新华日报》,他就坚决不离开宪兵连。就这样,周恩来等人站在2月的寒风里,一直坚持了几个小时。后来,周恩来的举动惊动了国民党高层,宪兵连长只好归还了扣留的《新华日报》。得到这些已经过了上市时间的报纸后,周恩来在同志们的簇拥下离开了宪兵连。一路上,围观者甚众,周恩来遂把手中的《新华日报》散发给了那些关心皖南事变真相的群众。随即,重庆方面的同志向邓颖超汇报了上述情况,并表示:“总理叫卖过报纸,不仅不影响他的形象,反而会让人感到周总理在复杂的环境中,领导艺术的高超。”此事得到确认后,邓颖超很欣慰,表示:“只要是真的,就可以这样写了,但历史是不容掺半颗沙子的!”

1985年10月13日,时任全国政协主席的邓颖超来到曾家岩50号周公馆。已经81岁的她当起陪同人员的“导游”,向陪同人员一一指点介绍,某间房屋是作何用的,某张照片是何时照的。她说:“你们知道我和周恩来同志在红岩办事处办公室大楼门前照的那张照片的意思吗?当时日本飞机来空袭,一颗炸弹扔在办事处办公大楼门前的沟里,把楼都震坏了。敌机离去后,我和周恩来同志就拍了这张照片,表示不管你如何狂轰滥炸,我们也要在这里坚持战斗下去,我们是炸不走的!”说到这里,大姐风趣地用地道的四川话说:“不然的话,我们照相做啥子哟!”她还一再强调说:“我们要实事求是,尊重历史啊!”并介绍说,八路军办事处恩来同志的秘书李少石同志是因为自己乘坐的小车碰到了国民党伤兵,被伤兵枪击小车误伤身死,而不是被国民党特务暗杀的。

10月14日邓颖超走进红岩村。看着纪念馆内的陈列,她说:“这要实事求是。当年革命斗争很激烈,条件十分艰苦,一是本来东西就不多,二是许多东西没有保存下来,不要想当然地去另搞一套,要尽量还归历史本色,这样才能给后代以更深刻的教育。”

我的遗作,是对恩来的回忆和缅怀

邓颖超1992年7月在北京逝世。新华社于1997年3月4日全文发表了邓颖超的遗作《从西花厅海棠花忆起》。

该文3400字,写于1988年4月中南海西花厅海棠花盛开之际,由邓颖超口述,工作人员赵炜、高振普记录。邓颖超嘱咐工作人员:“如果有一天我也走了,喜欢海棠花的主人都走了,你们认为可以发表就发表,作为我的遗作,是对恩来的回忆和缅怀。否则,就烧掉。”

这篇遗作是邓颖超纪念周恩来的特有方式,也表现了对周恩来的特有感情。84岁高龄的邓颖超在文中深情回忆了她与周恩来相识、相知、相恋和相伴度过的数十年峥嵘岁月。邓颖超对周恩来的怀念之情在文中自然流露,随处可见:“你不在了,可是每到海棠花开放的时候,常常有爱花的人来看花。在花下树前,大家一边赏花,一边缅怀你,想念你,仿佛你仍在我们中间。你离开了这个院落,离开它们,离开我们,你不会再来。你到哪里去了啊?我认为你一定随着春天温暖的风,又踏着严寒冬天的雪,你经过春风的吹送和踏雪的足迹,已经深入到祖国的高山、平原,也飘进了黄河、长江,经过黄河、长江的运移,你进入了无边无际的海洋……”

该文最后一句是:“我写的这一篇,既不是诗,又不是散文,就作为一篇纪念战友、伴侣的偶作和随想吧。”