统一场论源流及新版本

沈致远

统一场论源流及新版本

沈致远

统一场论;SQS理论;粒子物理;宇宙学

统一场论通称万物之理,自古以来成为人类对大自然奥秘的不懈追求。本文对从老子及古希腊先哲之启迪直至现代统一场论作一综述。爱因斯坦是统一场论创始者,不幸以失败告终。20世纪70年代后,物理学家在新的基础上探索统一场论。基于多维空间的弦论从量子论出发,背景独立的圈论从广义相对论出发,经过数千位物理学家和数学家四十多年孜孜以求,目标仍遥不可及,是进行反思的时候了。本文作者经八年研究,提出统一场论新版本。论文题为《A New Version of Unified Field Theory—Stochastic Quantum Space Theory on Particle Physics and Cosmology》 (统一场论新版本——随机量子空间理论关于粒子物理及宇宙学),论文经过同行评审,发表在《Journal of Modern Physics》, 2013年,第4卷第10期,页码:1213-1380。随机量子空间(SQS)理论基于简单基本假设建立起理论框架,得出几十个与实验符合的理论结果,并提出25项预测以供实验检验。在此基础上,从广义相对论真空方程出发,重新定义其度规张量将之乘以高斯几率分布,SQS理论建立起基本方程,对光子和电子的初步分析结果与实验符合。

1 先哲至理名言含义深邃

统一场论通称万物之理,实际上是现代版万物之理。爱因斯坦是统一场论创始者(图1)。

图1 统一场论创始者爱因斯坦

万物之理源远流长,古人从身边常见的花草虫鱼、飞禽走兽,到放眼望去的蓝天白云、日月星辰,这些种类繁多、千变万化的宇宙万物从何而来?万物之理成为人类探索大自然奥秘的不懈追求。

老子曰:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”他认为万物之本源是道,道者理也,老子志在探索万物之理(图2)。老子曰:“天下万物生于有,有生于无。”皆为含义深邃之至理名言。

图2 老子哲学思想对统一场论基本原理有所启迪

古希腊先哲德谟克里特(Democritus, 约460 BC—370 BC)提出原子说,认为万物均由不可分割的原子构成。毕达哥拉斯(Pythagoras,约580 BC—500 BC)提出“万物皆数”,认为万物均由和谐的数构成。万物皆数代有传人。

这些理论均基于哲学思辨,先哲之真知灼见对后人有所启迪。

2 经典物理学的历次统一

近代物理学始于伽利略(G. Galilei,1571—1643),比萨斜塔上两个轻重不同的球同时落地,宣告实验物理学的诞生。开普勒(J. Kepler,1571—1630)仔细分析了第谷 (Tycho Brahe,1546—1601)观测行星运动所积累的大量数据,得出行星运动三定律。牛顿(I. Newton,1642—1727)根据伽利略在地面所做的力学实验和开普勒三定律,总结出牛顿运动方程,奠定经典物理学基础。牛顿力学是机械运动之大统一。

安培(A. Ampere,1775—1836)、法拉第(M. Faraday,1791—1867) 等人发现:电动生磁,磁动生电,将电学与磁学统一为电磁学。麦克斯韦(J. Maxwell,1831—1879)集电磁学之大成,加上一项创见,建立麦克斯韦方程,解出传播速度为光速的电磁波,证明光是电磁波,将电磁学与光学统一,成为经典物理学的重要组成部分。

19世纪末,以牛顿力学和麦克斯韦电磁理论为支柱的经典物理学登峰造极。英国物理学家开尔文(W. Kelvin,1824—1907)说:“大厦已建成,剩下的只是一些修饰工作。但在物理学晴朗天空中有两朵乌云:一是迈克尔孙(A. Michelson)光速实验结果与‘以太’说抵触;二是经典黑体辐射理论的紫外发散与实验不符。”这是科学史上著名的两朵乌云。曾几何时,两朵乌云均化为倾盆大雨,促进20世纪物理学大发展。

3 现代物理学的历次统一

1900年普朗克(M. Planck,1858—1947)将辐射量子化,消除了紫外发散,得到与实验符合的黑体辐射理论,奠定量子论基础。1913年玻尔(N. Bohr,1885—1962)提出电子量子化轨道理论,解释了氢原子光谱。海森堡(W. Heisenberg,1901—1976)与薛定谔(E. Schrodinger,1898—1941)分别提出量子力学基本方程,不仅能解释所有原子的光谱,并统一描述各种微观粒子之低速(远低于光速)运动规律,是为微观物理学第一次大统一。

1905年爱因斯坦创立狭义相对论,解释了迈克尔孙实验,否定了“以太”和牛顿的绝对时空。狭义相对论基于光速不变原理及协变原理,将时间和空间联合为时空连续统,是为时间空间之统一;并导出质能相当原理,是为质量能量之统一。

1915年爱因斯坦创立广义相对论,将万有引力归结为时空弯曲,是为物理学与几何学之统一。广义相对论基于等效原理及协变原理,具有坚实的理论基础,经过数百次实验检验,从未发现一例违反。广义相对论是宏观理论之大统一。

19世纪发现分子,所有分子皆由元素周期表上几十种原子构成。随后发现原子由原子核和绕核运动的电子构成。粒子加速器的发明为深入到原子核内部提供了工具,发现原子核由质子和中子构成。物理学家一度认为,宇宙万物均由质子、中子、电子及光子四种基本粒子构成,这是万物之理非常简单的方案。可惜好景不长,随着加速器能量增加,陆续发现上千种粒子,很难想象这些都是基本粒子,应向更深处寻求统一之道。

物理学家发现基本粒子之间存在四种作用力:万有引力、电磁力、弱力、强力,分别对应于引力场(引力子)、电磁场(光子)、弱力场(W、Z粒子)、强力场(胶子)。

1928年,狄拉克(P. A. M. Dirac,1902—1984)创立电子相对论方程,开量子场论先河,是为量子论与狭义相对论之统一。后经费因曼(R. Feynman,1918—1988)、格拉肖(S. Glashow)、温堡格(S. Weinberg)、萨拉姆(M. Salam)、韦尔席克(F. Wilczek)、格罗斯(D. Gross)等人以及数以千计实验物理学家共同努力,建立起量子场论标准模型,将电磁力、弱力、强力以及所有基本粒子纳入统一理论框架,是为微观物理学第二次大统一。标准模型是非常成功的理论,与许多实验符合得很好;但不包括万有引力,称不上万物之理。

根据量子场论,所有基本粒子和相互作用力既是粒子又是场。万物之理为什么称为统一场论?打个粗浅的比方:不同粒子各自为政,一盘散沙,统一谈何容易;场犹如一池春水,不同的场好比水面激起各种花式涟漪,统一顺理成章。

4 历次统一经验谈

物理学史是不断统一的历史。每次统一均加深对自然规律的理解,并导致相应的实际应用。机械运动之大统一为机械化铺路,电学与磁学统一为工业化提供动力,电磁学与光学统一为现代通信技术奠定基础,质量与能量统一导致核能应用。实现微观物理学第一次大统一之量子力学促进20世纪技术突飞猛进,举凡超导体、半导体、集成电路、计算机、激光等皆源出于此。如无上述这些实际应用,人类仍然生活在中世纪。由此可见,物理学之统一并非纸上谈兵。

统一必须洞察现有理论之内在矛盾及其症结。爱因斯坦开始探索广义相对论时,苦思不得要领,一天突然想到:电梯因断缆而加速下落,电梯中的人会感到失去重量。豁然贯通!悟出了等效原理:加速度与引力等效。他认为这是一生中最快乐的事。

统一乃物理学家毕生不懈之追求。爱因斯坦幼年时看见指南针感到非常好奇:空间中有什么神秘的东西使磁针指向特定方向?爱因斯坦十几岁时热衷于思索追光:如能追上光会看见什么?好奇心是驱动基础科学发展之原动力。爱因斯坦保持其好奇心,终生不懈至死方休。

近代物理学之明显趋势是不断分化为各种学科,这是否与物理学之统一不协调?分化是对应用物理学而言,物理学应用于不同领域形成不同学科。统一是对基础物理学而言,越深入下去就越趋于统一。分化与统一相辅相成。

强调统一是否有提倡还原论之嫌?有两种还原论:绝对还原论和相对还原论。绝对还原论主张一切科学之所有规律皆由基础科学唯一决定,这是错误的。相对还原论基于两个原理:①基础科学为上层科学提供基础,但不能唯一决定上层科学的所有规律;②上层科学具有特殊规律,但不得违反基础科学普适的基本规律。物理学为化学提供基础:所有化学作用均由原子之外层电子运动规律决定,即为第一原理在起作用。化学之特殊规律不能违反普适的能量守恒定律,即为第二原理在起作用。相对还原论具有更深刻的涵义:归根到底万物同源,尽管上层科学特殊规律各异,万变不离其宗,自然界固有之随机性为上层科学特殊规律提供基础。美国因不懂还原论吃过大亏。早在20世纪80年代美国就筹建超导超级对撞器(SSC),其设计能量远超过欧洲联合核子中心大型强子对撞器。这对保持美国科学盟主地位至关重要,不料国会于1993 年10月召开听证会讨论撤销此项目。以坚决反对还原论著称的诺贝尔物理学奖获得者安德孙(P. Anderson)向国会议员作证说:“加速器没有实用价值,撤销可节省大量经费用于实用性研究。”此言正中意在节省开支的议员们下怀,决议撤销SSC。这是美国失去科学盟主地位决定性一着,就事论理,不懂还原论之过也。

5 爱因斯坦探索统一场论

广义相对论与量子场论是现代物理学两大支柱,但两大支柱不相容。统一场论必须从根本上消除两大支柱之不相容,才能实现物理学之大统一。

爱因斯坦完成广义相对论后,在此基础上探索统一场论,提出过许多版本。1929年他提出一个新版本,那时爱因斯坦声誉如日中天,消息透露后媒体大肆渲染。《纽约时报》头版耸人听闻的标题:“爱因斯坦将所有物理学归结为一个定律。” 《时代》杂志进行专访,以他的相片作为封面。其他报刊纷纷跟进,对爱因斯坦的崇拜达到宗教狂热。具有“上帝之鞭”雅号的29岁青年物理学家泡利(W. Pauli,1900—1958)敢于挑战权威,他对爱因斯坦说:“你这个理论是纯数学的,与物理现实无关。在一年内你会放弃。”果然不到一年爱因斯坦就放弃了这个新版本。他又提出两个更新的版本,均以失败告终。爱因斯坦终于公开认错,他对泡利说:“到底还是你对,你这个小淘气!”那时泡利尚未得诺贝尔奖,在这位年轻后辈面前坦然认错,体现出虚怀若谷的大师风范。

爱因斯坦探索统一场论屡败屡试,矢志不渝。1955年临终前,他躺在病床上还写下12页方程式,瞑目前写出最后一行!行文至此,心潮汹涌不能自已,套用老杜诗句遥寄哀思:“统一未成身先死,常使后人泪满襟。”

爱因斯坦是统一场论创始者,披荆斩棘开辟草莱,功不可没,后继有人。

6 群雄竞逐,鹿死谁手?

20世纪70年代量子论标准模型建成后,统一场论成为物理学家下一个目标。统一场论通称万物之理,此乃科学家梦寐以求之千秋伟业,引来群雄竞逐,且看鹿死谁手。

探索统一场论者分为两派:以弦论为首的多数派从量子论出发;以圈论为首的少数派从广义相对论出发。

1970年前后,韦内齐亚诺(G. Veneziano)和南部阳一郎发现原子核内有类似弦的东西,试图以此建立强作用理论,但存在反常问题,加以强作用理论量子色动力学后来居上,弦论一度销声匿迹。1984年施瓦兹(J. Schwarz)、格林(M. Green)解决了反常问题。普林斯顿高等研究所的威腾(E. Witten)及同行们看到苗头,争先恐后撰写论文。弦论从冷门一跃而为显学,是为弦论第一次革命。

弦论者主张万物皆弦。弦代表基本粒子,弦上振动模式决定粒子质量。各种弦相互转化代表相互作用。

弦论基于多维空间。最初基于25维空间的弦论只有玻色子,仅占基本粒子半壁江山。费米子是后来雷蒙特(P. Ramond)根据超对称理论添加的,空间维度相应从25维减为9维,弦论又称超弦论。

弦论成为显学后,吸引大批理论物理学家全力投入研究,发展出五种互不相容的理论,这显然不符合统一场论要求。1995年威腾提出,如将空间维度从9维扩展为10维,有可能将这5种理论统一为M理论。一时间群情振奋、跃跃欲试,是为弦论第二次革命。

弦论在威腾率领下,拥有千员猛将,发表万篇论文,历经两次革命,领万物之理一代风骚。

弦论在美国形成独霸局面,有关理论物理学家如不做弦论很难获得研究经费,更难获得终身职位。有些弦论者恃宠而骄,放言高论:“弦论是镇上唯一的游戏。”“弦论如有另选还是弦论。”

弦论二次革命迄今已19年,弦论者翘首企盼的M理论仍付阙如。欧洲联合核子中心大型强子对撞器(LHC)运行两年多来,并未发现弦论所寄身之多维空间,也未找到超对称论预言的任何粒子。更有甚者,超对称论者寄予厚望的B介子反常行为已被LHC实验所否定。这和弦论有什么关系?生死攸关!超对称论错了,弦论就失去半壁江山,剩下的半壁江山也难保。威腾的导师诺贝尔物理学奖获得者格罗斯原先支持弦论,转而批评弦论:“我们不知道自己在说什么。”

物理学是实证科学,实验不认可的理论只是镜花水月。弦论者心知大事不妙,找借口作下台阶。2011年霍金(S. Hawking)与弦论者莫洛丁诺(L. Mlodinow)合著《伟大的设计》(The Grand Design),此书专为弦论找借口作下台阶。作者提出“模型”说,主张在某一特定范围适用的模型就是现实。以投影地图为例辩解说:球形的地貌投影到一张平面地图上有失真,但几张平面投影地图凑合起来就能反映真实地貌。言外之意:找不到M理论就算了,有那五种互不相容的理论凑合着吧。难道这就是你们心目中的万物之理?

弦论者还有更绝的借口:“万物之理不存在。”酸葡萄尚有变甜时,不存在者上帝也无觅处。绝则绝矣,欲盖弥彰。

弦论由盛变衰症结何在?依我看,弦论者第一步就走错了方向,走得越远其错更甚。弦论者坚持多维空间,现实空间只有左右前后上下三维,多余空间在哪里?弦论者说,多余空间卷曲收缩为微小的拓扑结构隐藏起来了。这下可捅了马蜂窝!各种不同的拓扑结构共有一万亿亿……亿亿(共62个亿)之多!这么多拓扑结构各具有不同的理论及其预测。弦论既无与实验符合的理论结果,也提不出预测,是因为有太多不同的理论及预测,令人无所适从。

弦论方向错误早有预兆。爱因斯坦说:“更简单的理论,涵盖更多不同的内容,具有更广阔的应用,这才是更令人信服的理论。”此乃至理名言,弦论者反其道而行之。弦论所用数学非常复杂艰深。我问一位爱丁堡大学资深粒子物理学家:“你是否研究弦论?”回答:“数学太艰深,不敢碰。”多维空间中的弦已很复杂,弦论二次革命后又增加了更复杂的膜(brane),自由度随之大增,可想象出千奇百怪的物理意义。试举一例,年前一位弦论者发表论文说:“弦论允许微型黑洞相互纠缠,据此可解释物理学家无法解释的玻璃基本理论。”一位玻璃专家回应:“我们宁可用分子原子解释玻璃理论,不需要微型黑洞。”论文接着说:“微型黑洞理论可通过实验验证,但不能在我们这个宇宙,要到另外的宇宙中去验证。”匪夷所思!如弦论者听取爱因斯坦的忠告,不至于落到今日之困境。

弦论并非一无是处,至少有两点值得探索统一场论者借鉴:一是基本粒子模型以弦代点,可避免量子论标准模型出现无穷大所导致的发散困难;二是以弦上振动模式作为基本粒子质量之机制,比希格斯(Higgs)机制更深刻。

从广义相对论出发的圈论全称是圈量子引力论,1986年由阿许特卡(A. Ashtekar)创立。从事圈论研究者有数百人,成为弦论之主要竞争者。

圈论者主张万物皆圈,弦与圈皆为一维实体,区别在于弦可开可闭,圈必须是闭合的。

广义相对论之显著特点是背景独立:其基本方程适用于任何参照系。圈论继承了背景独立,这是其主要优点。弦论并非背景独立,只适用于固定参照系。作一通俗比方:理论是演员,背景是舞台,圈论演员演出不限于固定舞台,其舞台可随剧情及演员动作而变,而弦论演员只能在一个固定舞台上演出。两者相比,高下立见。

圈论是宏观理论,在宇宙演化及黑洞理论等方面有所贡献。2006年圈论将先子(preon)论收在门下,开始涉足基本粒子,得出一些定性结果,但至今仍无定量微观理论。

圈论主张空间由相隔为普朗克长度的无数离散点所构成,此举可避免发散困难,但导致自相矛盾:一群离散点怎能构成连续的圈?问题出在圈论者误解了空间量子化。

统一场论还有一些小流派:旋子论、坐标非互易论、因果动力三角论等,其成果及影响甚微,此处从略。

7 症结究竟何在?

群雄逐鹿四十载未见鹿踪。原因何在?

(1) 无新思想指引。20世纪物理学大发展得益于思想突破。爱因斯坦、玻尔等十分重视哲学思想,深入思考、反复辩论蔚然成风。标准模型建成后风气大变。偶尔有人谈及思想,回应是:“闭嘴! 去计算。”(“Shut up! Calculate.”)弦论者干脆宣称:“哲学已死!”无新思想指引,探索统一场论者只好在暗中摸索。

(2) 缺乏实验支持。现代物理实验越来越难做。为寻找希格斯粒子,耗资逾百亿,参与者六千,历时四十年。物理学家做不成实验,只好专注于理论。弦论者甚至说:“弦论有数学美足矣,毋需实验验证。”探索统一场论者缺乏实验支持,只好在暗中摸索。

套用辛弃疾《青玉案·元夕》词句博君一粲:“暗里寻他千百度,蓦然回首,那鹿可在阳光普照处?”

有志探索统一场论者应告别四十年黑暗长夜,走向阳光普照处。为此必须提出切中要害的新思想,充分重视理论与实验相结合。

爱因斯坦以广义相对论为基础探索统一场论方向正确,问题出在他反对几率:“上帝不是在掷骰子。”语云:“天有不测风云,人有旦夕祸福。”宇宙万物皆充满由几率代表的不确定性,由此可见,上帝是在掷骰子。这种不确定性必定源出于基本理论,此乃爱因斯坦探索统一场论失败之症结所在。我主张统一场论应在基本原理中引入几率。

探索统一场论应从何处出发?量子论应用广泛、成果累累,但理论基础薄弱;广义相对论理论基础非常坚实,但应用不多。好比两棵树:一棵是三春窈桃,枝蔓叶茂,花繁果硕;另一棵是擎天苍松,根深干壮,花小籽隐。探索统一场论并非赏花品果,而是寻根觅柱,我主张应从广义相对论出发。“从广义相对论出发的圈论也没有成功啊?”出发点对了,还要选择正确道路。圈论者仍走量子论老路进行量子化,由此得出结论:空间是不连续的,由相隔普朗克长度的无数离散点所构成,小于普朗克长度的空间不存在。对此我抱怀疑态度,苦于一时找不到令人信服的理由加以反对。

8 统一场论新版本SQS理论简介

八年前的一天凌晨,我醒来睡眼蒙胧,灵光一闪恍然大悟:如小于普朗克长度的空间不存在,一维空间就只有一系列不连续的离散点,对应于1、2、3、⋅⋅⋅这样的整数,分数无理数都不存在,有些除法无解(1÷2=?),四则运算不全,遑论其余。空间是连续的理由终于找到了,饮水思源,应感谢先哲毕达哥拉斯和老子。

保持空间连续性关键在于正确对待普朗克长度,由量子论开山祖师普朗克所定义,其来有自,不容忽视。经过反复思考我提出几率假设:将连续的高斯(Gauss)几率分布加在空间相隔为普朗克长度的各个离散点上。这样既保持空间连续性,又顾及普朗克长度,引入几率还有助于解决爱因斯坦统一场论失败之症结问题,一举三得!

我决定以几率假设为第一基本假设建立统一场论,定名为“随机量子空间理论”,简称“SQS理论”。

根据基本前提假设定义S-方程,算出6个基本粒子质量,其中3个已知粒子与实验值符合,3个是尚未发现的粒子,作为预测以待实验验证;还导出具有一个整数参量的基本粒子谱,可算出所有基本粒子质量及寿命,对电子和缪子算出的结果与实验值符合;并根据S-方程算出费米子质量上限,为实验所证实。根据SQS理论基本前提假设和开普勒-海尔斯(Hales)定理得出结论:微观空间具有“面心晶体结构”。在半径为3倍普朗克长度球面内发现36种空间对称性,与标准模型U(1)、SU(2)、SU(3)群各种表示有对应关系。

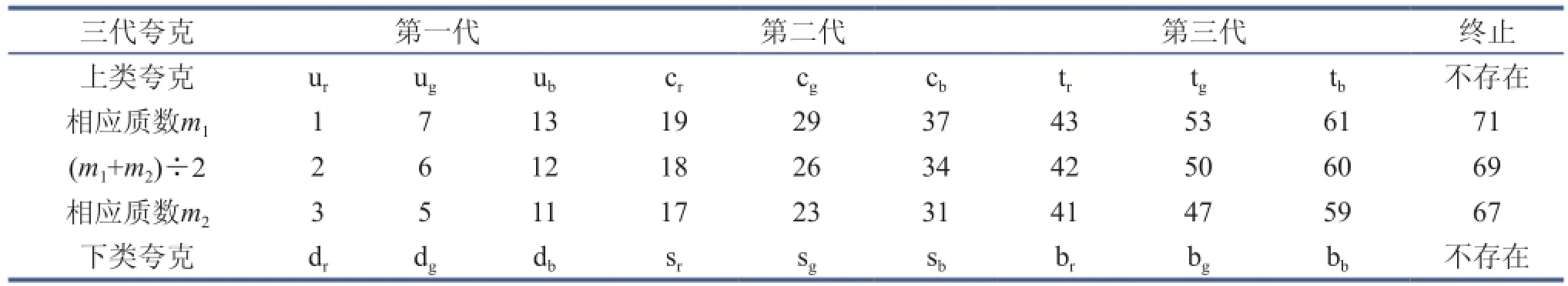

毕达哥拉斯和老子提出万物皆数,质数是众数之母,应在统一场论中扮演重要角色。我找来质数表细审之,发现一组18个质数构成9个“偶对”(两相邻奇质数之平均值等于偶数者为偶对):1和3、5和7、11和13、17和19、23和29、31和37、41和43、47和53、59和61。正好与三代6种“味”、3种“色”共6×3=18种夸克一一对应,如表1所示。

SQS理论引入第二基本假设:质数假设。据此得出以下结论:

(1)表1最后一对质数(67+71)÷2=69非偶对,第四代夸克不存在,为两种不同实验证实。

表1 夸克与质数对应关系

(2)主流物理学界认为不同“色”的夸克并非不同基本粒子,夸克只有6种。SQS理论认为:6×3=18种夸克是不同基本粒子,各具有不同质量,与对强子实验分析结果符合。

根据上述18个质数和另一组18个质数,建立以8个胶子为媒介的强作用理论,以简单数学规则解释了实验结果。

根据两个基本假设以及以上两组质数,建立基本粒子内部运动的闭合轨道及模型。SQS理论引入第三基本假设:真空子假设。基本粒子由真空子沿其轨道运动所代表,一系列互相隔离的轨道构成模型。

由S-方程确定基本粒子轨道上两个特殊点,从几何关系得到量子论标准模型的两个著名三角形:代表弱电相互作用的G-W-S三角形,G、W、S分别代表Glashow(格拉肖)、Weinberg(温堡格)、Salam(萨拉姆);代表夸克衰变率的C-K-M三角形,C、K、M分别代表Cabibbo(卡比博)、Kobayash(小林诚)、Masakawa(益川敏英)。其中五人获得诺贝尔物理学奖,卡比博未获奖是不公平的。SQS理论将这两个三角形落实到基本粒子模型,由此算出相应的弱电相互作用参量,还解决了有关C-K-M三角形的一个悬疑,为标准模型解了困。

“SQS理论如何实现量子化?”大自然自有其巧妙安排:空间包含无数千变万化、互相隔离的闭合轨道。这样既保持空间连续性又体现空间量子化。在一条轨道中基本粒子内部运动是完全确定的,基本粒子在何时跃迁到哪一条轨道是不确定的,由相应的几率决定。基本粒子在不同轨道间跃迁代表量子化的相互作用。量子论是量子化在先,几率解释在后;SQS理论是引入几率在先,量子化在后。两者异曲同工,后者更深入一步。

我在质数表中又找到四组质数偶对,发现前后共五组质数偶对与宇宙演化密切相关,推出的结果与宇宙学标准模型及天文观测符合。质数为媒,至大至小两极相通。

SQS理论根据三个基本假设,以严格逻辑推理建立理论框架,导出一系列方程及公式,算出几十个理论结果与实验值符合得很好,并提出25项预测以供实验检验。

9 SQS理论统一场论的基本方程

基本方程是统一场论的核心。弦论没有基本方程,圈论有宏观方程,不适用于微观,称不上基本。SQS理论从广义相对论方程出发建立统一场论基本方程。广义相对论方程左边是运动学公式,右边是动力学公式。爱因斯坦对源出于基本原理的方程左边很满意,而对带有人为因素的方程右边不满意,他说:“方程左边是大理石,右边是稻草。”SQS理论决定舍弃“稻草”,从“大理石”出发建立基本方程。右边为零的广义相对论方程代表真空,真空是空间之基态,此乃宇宙万物之基础,启迪来自老子:“天下万物生于有,有生于无。” SQS理论重新定义广义相对论方程之度规张量,将之乘以高斯几率分布。经过严格的数学推导,方程右边之动力学公式自动出现,舍弃“稻草”换来了“大理石”!引入几率是关键,这确实是症结所在。

统一场论基本方程随之而来。包罗万象的原始基本方程非常简单,只有两个方程,可印在T恤衫上。对之求平均值,得到两种更简单的宏观基本方程:其一为引力方程,相当于左右两边均为“大理石”的爱因斯坦广义相对论方程,在距离小于四分之一普朗克长度时引力变为斥力,排除了引起无穷大的奇点,为广义相对论解了困;其二为相应的电磁力方程。比较这两种方程,解释了静电力与引力之巨大差异,明确指出所有四种作用力统一于71倍普朗克长度。

原始基本方程给出所有基本粒子之内部运动规律特性参量及相互作用。方程之精确解尚未求出,只能作一些定性和半定量分析。对光子及电子等分析结果与实验符合。

深入考察原始基本方程,发现三个基本假设可简化为一个基本假设:几率假设。

SQS理论基于一个基本假设,将所有物理场统一为一个真空场,所有基本粒子统一为真空场之不同激发态。这是最简单的统一场论。天道崇简,诚哉斯言!

我将八年研究成果写成论文,题为《A New Version of Unified Field Theory—Stochastic Quantum Space Theory on Particle Physics and Cosmology》。论文通过同行评审,发表在《Journal of Modern Physics》,2013年,第4卷第10期,页码:1213-1380。

10 万物之理初见端倪

将论文寄给纽约大学一位犹太裔退休教授,他是我多年挚友,彼此推诚相见。我去电征求意见。他说:“你有三错:出生在错误地方,出生在错误年代,具有错误学位。”我说:“我出生在中国,缺乏科学素养,但从老子哲学得到启迪,获益良多;在美国从事科学研究三十多年,兼学东西方之长而弃其短。吾老矣,记忆力逐渐衰退,理解判断力却不断增强,更适合探索性研究。我非科班出身是缺点,没有框框敢于突破是优点,曾面壁十年,自学物理系研究生课程。总之,兼收并蓄、与时俱进、择善而从,何错之有?”他说:“言之有理!我收回三错说。希望早日在《纽约时报》头版头条看到你的名字。”我说:“谢谢!我一贯态度是:何必曰名,但求真理而已矣。”

一位朋友看过论文后说:“群雄逐鹿四十年,想不到鹿死你手。”我说:“非也!我只看到一对美丽的鹿角,全鹿尚未现身。即使找到那鹿,我决不会将之杀死,要让其子孙繁衍代代相传。”他说:“好!你是否可以介绍一些经验?”我说:“谈不上经验,只有几点体会。我运气好,风云际会,碰上弦论等面临危机,临危不惧随机应变,危机变转机,第一步就走对了方向。我有许多良师益友,爱因斯坦是大师,我学习他不达目的决不休止之执著精神,从广义相对论出发建立基本方程……从事弦论圈论者都是良师益友,他们的经验教训使我知所趋避。我特别感谢几千位实验物理学家,如无他们取得的实验数据,SQS理论就失去判别标准。几位挚友的支持和鼓励也对我帮助很大。”

我正致力于敦促实验物理学家验证SQS理论25项预测。SQS理论还有许多理论课题,欢迎同好参加研究,群策群力,完成爱因斯坦未竟之伟业。

(2014年4月28日收稿)■

作者电子邮箱:zyshen@comcast.net

The history and a new version of unified field theory

Zhi-Yuan Shen

This essay provides a brief description of the history and a new version of unified field theory. It starts from ancient Greek and Chinese philosophers’inspirations and goes down to the modern era. After completion of general relativity, Einstein spent rest of his life search for unified field theory without success. Since 1970s, a new generation of physicists involved. The spring theory is based on quantum theory and multidimensional space. The loop theory is based on general relativity with background independence. After thousands of talented physicists and mathematicians forty some years of extensive effort, the unified field theory is still far of reach. Now is the time for a second thought. The author spent eight years to develop a unified field theory entitled “A New Version of Unified Field Theory—Stochastic Quantum Space Theory on Particle Physics and Cosmology” published in Journal of Modern Physics, 2013, Vol. 4, No. 10, pp. 1213-1380. The Stochastic Quantum Space (SQS) theory based on simple postulations builds a framework with dozens of theoretical results agreed with experiments well. It has 25 predictions for verifications. SQS theory provided the basic equations for unified field theory, which are based on general relativity Einstein’s equation for vacuum and redefined the gauge tensor by multiplying Gaussian probability. The preliminary analysis for photon and electron shows reasonable agreement with experiments.

unified field theory, SQS theory, particle physics, cosmology

(编辑:沈美芳)

10.3969/j.issn.0253-9608.2014.03.001