新世纪的崭新大科学

——连接组学

吕宝忠

研究员,上海交通大学肿瘤研究所,上海 200032

新世纪的崭新大科学

——连接组学

吕宝忠

研究员,上海交通大学肿瘤研究所,上海 200032

脑;连接组;达尔文主义;精神;语言

后基因组时代萌生了一系列的组学(omics),而前途最看好的则非连接组学莫属了。20世纪30年代以来,弗洛伊德的本我—自我—超我理论备受青睐。随着神经科学的发展,以研究由人类语言为载体的高级意识的物理基础为重要内容的神经达尔文主义成为进一步探索的工作框架。21世纪新启动的创新神经(科学)技术计划,必将为连接组学的发展提供有力的保障,也为灵魂—肉体关系的自然基础发起新的进军,但鉴于连接组的非线性和瞬息万变的连接转换,还要走一段很长的路。

后基因组时代的来临,萌发出众多组学(omics)[1]。前途最看好的,应该属于连接组学(connectomics),因为它是关于大脑,尤其是人类大脑中数量惊人的神经元在表达功能时的极复杂的网络连接。当今世界科学强国锁定这个目标,以抢占21世纪自然科学中这个“皇冠上的明珠”。

2013年4月2日,美国总统奥巴马对着近200位科学家宣布:“创新神经(科学)技术促进脑科学研究计划”(Brain Research through Advanced Innovative Neurotechnologies, BRAIN)正式启动,并资助1亿美元[2]。

无独有偶,欧盟也迫不及待地推出将以巨型计算机构建人脑模型(supercomputing-based models),不仅将其列为“未来新兴旗舰技术项目”,且在未来10年提供10亿欧元的资助[3]。

为什么发达国家竞相争占脑科学的制高点?本文拟从20世纪以来神经科学的巨大进展,并从人脑的进化角度,尤其是Edelman G. 提出的神经达尔文主义(neural Darwinism)这个框架[4-5],提供历史背景。本文还将介绍连接组的目标,优先考虑的内容以及其重要意义。

1 高度进化的人脑

人与大猿类之间的相似性,比人或大猿类与其他物种之间的相似性要高得多。怪不得,有学者将人看作裸猿[6],另一位学者认为人就是第3种黑猩猩[7](因为黑猩猩分为普通黑猩猩和倭黑猩猩两个物种)。人和黑猩猩基因组的相似性为97%~99%,说明两者有着进化上的共同近祖。但是,大猿类社会中盛行的是“强权即真理”(Might is right),而人类社会则是“智慧就是权力”(Knowledge itself is power),表明两者最本质的分水岭为大脑主宰的行为。

神经系统的出现始于腔肠动物,而脑的形成则源于扁虫,无脊椎动物中的昆虫,脑已经相当进化。脊椎动物都有脑,直至灵长类出现,脑的结构和功能都呈现两侧对称特性。然而,仅占人体总量约1/50,却消耗人体总能量20%的大脑,不仅在皮层表面有众多的沟、回和折,而且两半球在功能和结构上都不是对称的,这表明人脑是一个高度进化的产物[8]。神经系统是在个体发育中形成的,以人类来说,3周的胎儿在神经板(neural plate)形成后进一步形成神经管(neural tube),至5个月时几乎所有的神经细胞(因神经细胞有其特殊的形态和功能,特命为神经元(neuron))已全部产生。

Golgi C. 发明了能标记神经细胞的银染色法,而Cajal S. K. Y.完善了该法,并以神经元命名神经细胞。1906年的诺贝尔生理学或医学奖褒奖了两位学者。

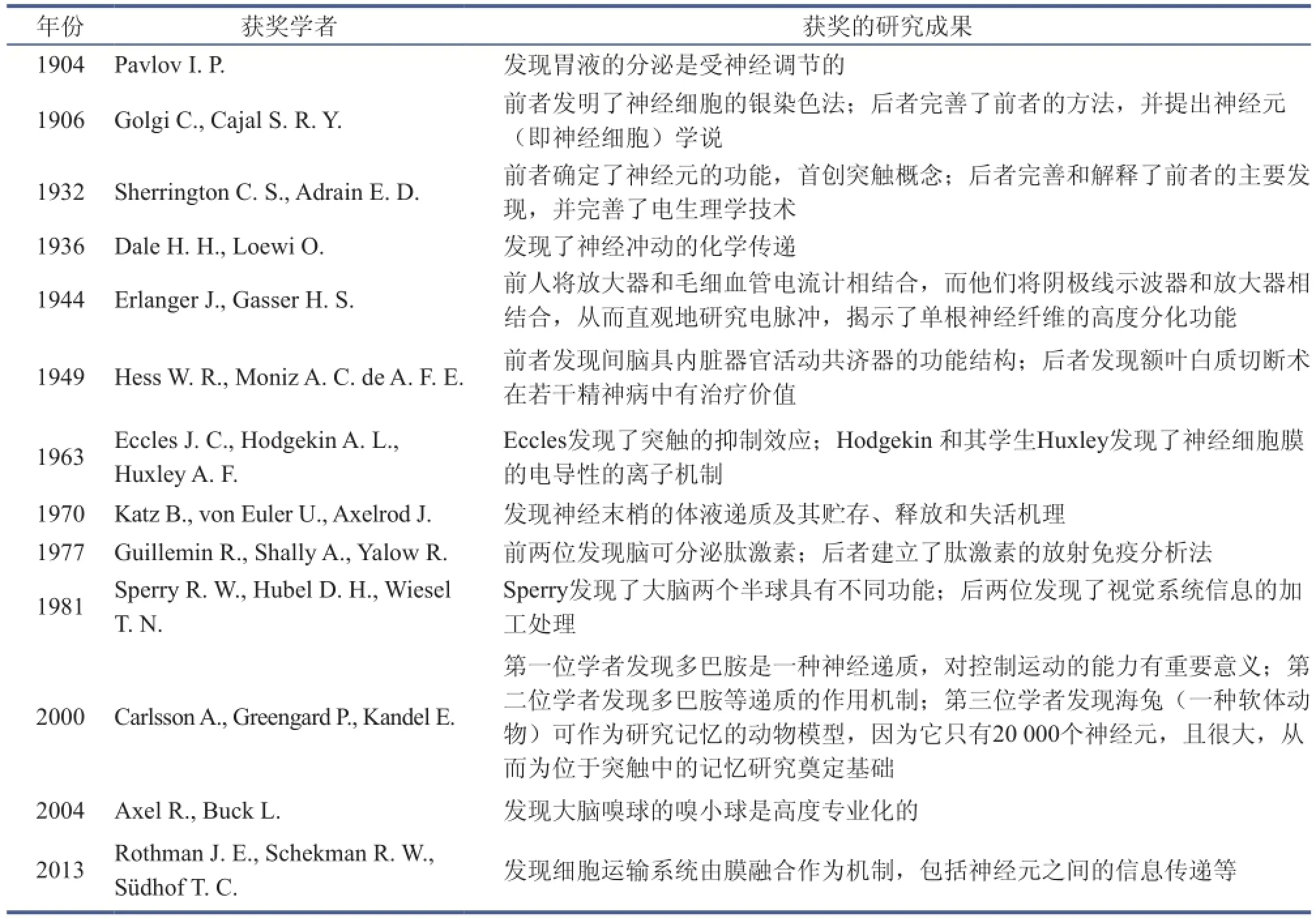

著名英国生理学家Sherington C. S.首次发现支配肌肉的神经束中存在着大量的感觉神经纤维,而且首创了描述神经元间连接的突触(synapse)这一术语;而Adrain E. D.发展和解释了前者的主要发现,并完善了电生理学技术。基于此里程碑式发现,两人分享了1932年诺贝尔生理学或医学奖。什么是突触?其实突触是一个神经元通过其轴突与另一个神经元的树突(也可能是轴突)或其他细胞(如肌细胞)之间连接的结构,藉此方法传递具兴奋或抑制功能的电生理学或神经递质信息(图1)。在随后的年代中,诺贝尔生理学或医学奖不断授予为神经科学作出杰出贡献的几十位学者,详见表1。

表1 为神经科学作出卓越贡献并获诺贝尔生理学或医学奖的诸多学者

早在17世纪,法国数学家兼哲学家Descartes R.就将古希腊哲学的心身问题(mind-body problem)转化为心脑问题(mind-brain problem),为探讨精神或灵魂与脑的紧密关系奠定基础。其后,关于脑的整体论(即将脑看作一个均匀物质)和定位论(即不同脑区有不同功能)两种对立观点争论不休[9]。随着Broca区和Wernicke区的发现,以及临床上因脑病切除不同区域和战争中脑伤患者的外科治疗获得的珍贵资料,还有动物实验的证据,定位论观点获得愈来愈多的支持。然而,也应该注意到,仅20%的脑功能可以与特定脑区有密切关联,大部分脑功能的执行必须是不同脑区以主角或配角的关系协调行动,也就是说,当不同区域分工愈细时愈需协调合作。本文下述段落的所谓连接组(connectome)和连接组学将会进一步涉及这两个关键词的含义。

2 从本我—自我—超我到神经达尔文主义

20世纪初叶,精神分析创始人、奥地利著名精神病学家和医师Freud S.以内省分析和临床经验为依据,提出了本我(id)—自我(ego)—超我(superego)理论[10]。所谓本我,指由本能驱动以满足自身欲望的潜意识,这是人与动物共有的,由libido(看来是性激素)诱导产生;超我则是家庭特别是父母以及社会法律、道德监督或压制造成的;而自我则是在现实中表现的行为意识。如果自我能平衡本我和超我的关系,则属正常精神;平衡一旦破坏,即呈现精神异常或失常,甚至精神病。Freud的本我—自我—超我理论在20世纪前半期盛行一时,甚至名声赫赫。Freud的此理论应该被看做为达尔文进化论,尤其是人类起源的有力补充,它从意识这一方面填补了进化论的空白。

由于在免疫学作出贡献于1972年荣获诺贝尔奖的Edelman G.,革命性地采用能通过实验证实或证伪的自然主义方法,提出了有关意识问题的神经达尔文主义[11],可概括成三大原则。他的三大原则以两个前提为条件:其一为脑是被嵌入于躯体之中;其二为躯体被嵌入于环境中。鉴于高等动物的所有活动都依赖于从身体到脑和从脑到身体的信号,因而大脑除了控制运动和引导感官,还控制身体器官的基本生物功能,包括性、呼吸、心跳等基本方面,还有伴随着情绪的反应;躯体处于特定环境中,受环境所影响而又影响环境。

Edelman将大脑看作在个体的生命期间运作的一个选择系统,导出了三大原则。第一条原则:大脑神经通道的发育导致大量的微观生理变化,这是不断选择过程的产物,其主要驱动力为同时激发的神经元连接到一起,即使胎儿也如此。如果激发模式在时间上相关,两个分开的神经元就会形成突触连接。第二条原则:当形成的生理通道由于行为或经历接收到信号时,又会发生一系列额外和重复的选择事件,以使突触强化或弱化。可见,神经元成为被选择对象。不少学者认为大脑类似计算机依赖逻辑和精确的时钟控制,但Edelman认为这不是大脑的工作原理。他的第三条原则就是折返过程,即持续不断的信号从大脑的一个区域传到另一个区域,然后又通过大量平行信道即轴突传递回来。折返信道随着思维活动而不断改变。显而易见,第三条原则是Edelman描述的大脑的工作原理。

由于不同个体在个体发育中经历的自然和社会环境的不同,他们的大脑从未知世界中接收到的对自身更具适应性的神经元群连接网络的信号显然是不同的,因此每个大脑在生理结构和动态特性上,必然是独一无二的,即便同卵双生的大脑也不例外。动物实验有力地证实了这个结论[12]。

Edelman创建的神经达尔文主义认为,意识并非物质,而是一个过程,事实上是神经网络形成的过程。他还认为意识分为初级意识(primary consciousness)和高级意识(higher order consciousness)两大类:前者是人与动物共有的,相当于Freud的本我;而后者则是通过真正的语言来执行的。

随着对意识的大脑基础的基本原理或机制的研究,已发展出基于这些研究成果的工程应用。Edelman曾述及达尔文7号、8号和10号等装置的结构和性质,这些装置的脑是用强大的计算机阵列仿真,它通过无线传送到其身体或被称作NOMAD(neurally arranged mobile adaptive device)的行动装置响应接收信号后的反应,也就是当今广为宣传的机器人(robot)的构型。发达国家尤其是美国拟通过能在战场上代替真人的杀人机器人的研发,这引起了伦理等方面的激烈争论。然而也应看到,人工意识的研制必将对意识的深层次理解具有重要意义。

3 语言:人语、兽语和鸟语

显然,意识(或其外显形态即文化)是从一个大脑传递给另一个大脑或多个大脑的,著名的动物行为学家和进化学者Dawkins R.在其畅销书《The Selfish Gene》[13](中译本名为《自私的基因》[14])一书中特辟一章探讨此问题,提出了文化子(meme)新概念,认为这是有别于基因的另一类复制子。文化子富含神秘性,难于证实和证伪。如果把语言作为意识载体的话,则是大有文章可做的。

有人将语言分为四个层次[15]:①具表情性功能;②具发布性功能;③具描述性功能;④具辩论性功能。Eccles J. C.[16]认为前两种功能属低级范畴,是人和动物共有的;后两种功能属高级范畴,是人所特有的。四个层次的语言与Popper K. R.和Eccles J. C.提出的富含哲理意义的三个世界体系紧密相关。世界Ⅰ(world Ⅰ)是物理对象和自然状态的总体,包括人脑在内,这是人与某些动物都能感知的;世界Ⅱ(world Ⅱ)则包括所有的主观经验和意识状态,兽类尤其是大猿类也具有,但仅限于初级阶段;世界Ⅲ(world Ⅲ)则是客观意义上的知识总体(包括由语言,尤其是其延伸物——文字在内创造的整个人工的客观的文化世界),显而易见,这是人类独有的一个世界。

美国著名语言学家Chomsky N.早就指出[17],人类语言由语义(或语意)和语法(或句法)两个要素组成。语义往往通过不同语音组合成的含有确定意义的词表达出来;而语法则是不同词类组合的规则,并认为后者是人所特有的,不少学者认同他的观点,但也有人提出了挑战。

最近,Miyagawa S.等[18]将语言分为两类结构:其一为兽类,尤其是灵长类所属的词结构或L结构(lexical structure),相当于Chomsky的语义;另一类则为鸣禽类(Passerinforms或song birds)的表达结构或E结构(expressive structure),其美妙动听的音乐令人愉悦。他们认为人类语言,也只有人类语言才完美地组合了两类结构。

与人极相似的大猿类使用的语言仍脱离不了兽语的属性,原因何在呢?其实,大猿类的听觉系统及其神经控制同人的基本相同,看来问题是在发声系统及其神经控制方面。发声系统的异同研究虽有争议,但尚无定论;而在发声系统的神经控制中,有Chang E. F. 团队[19]以高分辨的多电极对3个癫痫患者的研究报道。发现中央沟(central sulcus或Rolando)腹侧前后,尤其是控制发音区处有时空特征的变化,其速率可在几十毫秒内。迄今未查见在大猿类中该区活动的报告。

鸣禽是鸟类中最高等的类群,雏鸟出生后不能行走,要靠亲鸟哺育,是晚成鸟。鸣禽种类很多,占全部鸟类的一大半。Kleindofer S.和她的团队发现[20],Malurus cyaneus的亲代和子代间是通过相互鸣叫识别的,即便养父母和领养子女也是如此。百鸟争鸣是鸟的“求爱”歌的盛大演奏会,通过鸟的不同“方言”,达到生殖隔离的目的。

鸣禽唱歌是在群体中进行信息交流的重要手段,对其生存和繁衍后代具有关键的生物学意义。根据不同场合、目的,唱的是不同的歌,如为捍卫自己领地唱威吓歌,为寻觅配偶唱情歌,遇危险时为通知同伙脱逃就唱警戒歌。鸟歌的神奇效果,是其具有E结构基础,也就是表明其已有语法中句法的功效。Lipkind D.等[21]比较了两种鸣禽Zebra finch和Bengalege finch(即Lonchara striata domestica)以及人类婴儿的发音组合能力,发现三者有共同的发生过程,学习语音都是非同步的(asynchronous),是一步步地在其社会环境中通过训练而获得的习得之性。如此看来,鸟语比兽语更接近人语。然而,由于鸟类主要向飞翔发展(尽管有少数种类为适应环境,或只会行走、不能飞翔,如鸵鸟等,或只能游泳不能飞翔,如鸭子等),必须轻装上阵,大脑不可能进一步扩大,因此其语言也仅限于本文提到的前两个层次且完全缺乏对世界Ⅲ的认识。与之有别的是,人类语言随着手脚分化和分工,更重要的是大脑的持续不断的发展,进入了具有四个层次和能认知三个世界的超强能力。他们还能模仿或用乐器奏出包括鸟语在内的天籁之声,从而发展了音乐,并作为一种莫大的心灵享受。

总而言之,从感性认识层面来看,鸟语比兽语更接近人语,但上升到理性层面,鸟语仍脱离不了动物语言层次;而人语不仅传承动物语言遗产,并在此基础上有了质的升华,其本质原因在于大脑的进步,这也就是下述的连接组的任务。

4 连接组和连接组学

源自2005年的连接组是由Sporns O.等[22]和博士论文作者Hagmann P.[23]分别提出的,后者还首先提出连接组学这一学科,并认为它的任务是组装和分析连接组数据。然而,直到2010年经媒体TED Talks[24](Technology, Entertainment, Design and so much more talks)——即从1984年创建的“技术、娱乐和设计等话题”——传播才被广大公众所认识。因此,连接组学是地地道道的21世纪新组学,而且是人们寄予厚望的学科。

正如人类基因组计划必然要以其他更简单物种的基因组测序为先行一样,人脑连接组也需要以其他更简单物种连接组上的试验为依据。当今已获得仅含302个神经元构建的秀丽隐杆线虫(C. elegans)的突触连接图[25-26],还报告了部分小鼠的连接组数据。上述数据以Open Connectome Project公布于世。连接组路线图分三个尺度:①微尺度(microscale),指微米级的连接,也就是突触的形成图;②中尺度(mesoscale),介于微米和毫米之间的连接图;③毫米尺度(milliscale),指毫米级的连接图,也就是脑的不同区域间的连接网络。迄今已获得20 mm薄的由7 404片组织切片的超级分辨率的三维人脑模型图,可作为参考脑(reference brain)[27]。

要揭示人脑的奥秘,必须具有先进的神经(科学)技术(neurotechnology),这就是人们常说的“工欲善其事,必先利其器”。当今拥有的神经技术大致有双光子成像术(two photon imaging)、片光显微术(light-sheet microscopy)、迷你型内窥镜(microendoscope)、钙成像术(calcium imaging),以及伏特成像术(voltage imaging)。通过这些技术人们可以捕获若干脑编码信息,而光遗传学(optogenetics)方法则通过光脉冲对活组织甚至活动中的实验动物的神经元活性在实时(real-time)下进行精确测定。对人脑来说,是以改良的功能核磁共振成像术(functional magnetic resonance imaging, FMRI)搜集更多的数据。然而,上述这些技术获得的信息基本上是静态的,低分辨率的,至多是缓慢变化的图像,而且它们都是基于单细胞的经典手段,不超过一小群细胞。但是,脑功能是一个动态过程,其速率在毫秒级水平。人脑1 mm3内至少含有80 000个神经元和450万个突触[2]。显然,上述这些技术殊难应对连接组学的要求,因此,第二代神经技术的创新时刻挑战不同学科的学者。为此,美国总统在早前提出的脑动态绘图(brain activity map)[28]的框架下突出了优先创新神经技术的启动程序。

欧盟在2005年启动的名为“蓝脑计划”(Blue Brain Project)的脑研究基础上,及时地推出了以巨型计算机构建人脑模型的战略,另辟蹊径抢占脑研究的制高点。

美国总统将BRAIN看作继人类基因组计划后的第二个伟大的(科学研究)计划。但是,应该认识到,脑的(突触)网络比基因组绘图更复杂,它是非线性的且并无明显的终极目标,这是因为以意识为基础的人类感知、认识等行为几乎是无穷的。但其意义无疑是极其宏伟的,它要对心脑问题的深入的物质基础,也就是对Monod J.所说的生物学的一个边界(即与人文科学相邻的一个,另一个为生命起源)[29]或Edelman的“第二自然”作出诠释。这样,对反进化论的“智能设计”论点也是一个致命的打击。此外,它还能对困扰世界几百万人群的脑紊乱给出诊断和治疗的依据。也像人类基因组一样,当初投入38亿美元而获得了8 000亿美元的回报[30],相信连接组学的成果将会获得更可观的回报。新世纪出现的连接组学必将放射出越来越璀璨的光芒!

(2013年11月1日收稿)■

参考文献

[1] BAKER M. The ’omes puzzle [J]. Nature, 2013, 494: 416-419.

[2] INSEL T R, LANDIS S C, COLLINS F S. The NIH BRAIN initiative [J]. Science, 2013, 340: 687-688.

[3] Creating a CERN for the brain [EB/OL]. [2013-10-30]. www. scientificcomputing.com/news/2013/01/creat.

[4] EDELMAN G M. Neural Darwinism: The theory of neuronal group selection [M]. New York: Basic Books, 1987.

[5] EDELMAN G M. The remembered present: A biological theory of consciousness [M]. New York: Basic Books, 1989.

[6] 德斯蒙德·莫里斯. 裸猿[M]. 刘文荣, 译. 上海: 文汇出版社, 2004.

[7] DIAMOND J M. The rise and fall of the third chimpanzee [M]. London: Random Century Group Ltd., 1991.

[8] SCHENKER N M, HOPKINS W D, SPOCTER M A, et al. Broca’s area homologue in chimpanzees (Pan troglodytes): probabilistic mapping, asymmetry, and comparison to humans [J]. Cerebral Cortex, 2010, 20 (3): 730-742.

[9] 饶恒毅, 邸新. 脑功能认知研究的历史与发展简述[J]. 科学文化评论, 2012, 9 (3): 89-94.

[10] 弗洛伊德. 弗洛伊德心理哲学[M]. 杨韶刚, 译. 北京: 九州出版社, 2010.

[11] 杰拉尔德·埃德尔曼. 第二自然——意识之谜[M]. 唐璐, 译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2010.

[12] FREUND J, BRANDMAIER A M, LEWEJOHANN L, et al. Emergence of individuality in genetically identical mice [J]. Science, 2013, 340: 756-759.

[13] DAWKINS R. The selfish gene [M]. 30th anniversary ed. New York: Oxford University Press, 1989.

[14] 理查德·道金斯. 自私的基因[M]. 卢允中, 等, 译. 北京: 中信出版社, 2012.

[15] POPPER K R, ECCLES J C. The self and its brain [M]. Berlin: Springer Verlag, 1977.

[16] 约翰·C·埃克尔斯. 脑的进化[M]. 潘泓, 译. 上海: 上海科技教育出版社, 2004

[17] CHOMSKY N. Syntactic structure [M]. S’Gravenhage: Mouton & Co., 1962.

[18] MIYAGAWA S, BERWICK R C, OKANOYA K. The emergence of hierarchical structure in human language [J]. Frontiers in Psychology, 2013, 4: 71. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00071.

[19] BOUCHARD K E, MESGARANI N, JOHNSON K, et al. Functional organization of human sensorimotor cortex for speech articulation [J]. Nature, 2013, 495: 327-332.

[20] COLOMBELLI-NÉGREL D, HAUBER M E, ROBERTSON J, et al. Embryonic learning of vocal passwords in superb fairy-wrens reveals intruder cuckoo nestlings [J]. Curr Biol, 2012, 22(22): 2155-2160. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2012.09.025

[21] LIPKIND D, MARCUS G F, BEMIS D K, et al. Stepwise acquisition of vocal combinatorial capacity in songbirds and human infants [J]. Nature, 2013, 498: 104-108.

[22] SPORNS O, TONONI G, KÖTTER R. The human connectome: a structural description of the human brain [J]. Plos Computational Biology, 2005, 1(4): e42. doi:10.1371/journal.pcbi.0010042.

[23] HAGMANN P. From diffusion MRI to brain connectomics [D]. Ph. D. Thesis. Lausanne: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 2005.

[24] Sebastian Seung: I am my connectome. Video TED Talks [EB/OL]. [2010-09-28]. http://www.ted.com/talks/sebastian_seung.html.

[25] WHITE J G, SOUTHGATE E, THOMSON J N, et al. The structure of the nervous system of the nematode Caenorhabditis elegans [J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 1986, 314(1165): 1-340.

[26] VERSHNEY L R, CHEN B L, PANIAGUA E, et al. Structural properties of the Caenorhabditis elegans neuronal network [J]. Plos Computational Biology, 2011, 7(2): e1001066. doi:10.1371/journal. pcbi.1001066.

[27] AMUNTS K, LEPAGE C, BORGEAT L, et al. BigBrain: an ultrahighresolution 3D human brain model [J]. Science, 2013, 340: 1472-1475. doi: 10.1126/science.1235381.

[28] ALIVISATOS A P, CHUN M, CHURCH G M, et al. The brain activity map [J]. Science, 2013, 339: 1284-1285.

[29] 雅克·莫诺. 偶然性和必然性[M]. 上海外国自然科学哲学著作编译组, 译. 上海: 上海人民出版社, 1977.

[30] Battelle Technology Partnership Practice. Economic impact of the human genome project [R/OL]. Battelle Memorial Institute, 2011 [2014-02-19]. http://web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/ publicat/BattelleReport2011.pdf.

New big science in this century: connectomics

LU Bao-zhong

Professor, Shanghai Cancer Institute, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200032, China

A lot of ’omes have appeared since post-genome era, in which connectome is, of course, the most attractive. The id-egosuperego theory of Freud was welcomed after 1930s. The advances in neuroscience particularly neural Darwinism including the impact of human language are a framework for further study on brain. Connectomics for assembling and analyzing connectome data sets should be a new big science in this century.

brain, connectome, Darwinism, soul, language

10.3969/j.issn.0253-9608.2014.03.006

(编辑:沈美芳)