鄂尔多斯盆地蒲家沟油区长7超低渗透油层开发实践与初步认识

宁 涛,陈西泮,龚嘉顺,张鹏燕

(1.西安石油大学 地球科学与工程学院,陕西 西安 710065;2.延长油田股份有限公司,陕西 延安 716000;3.延安双丰集团油田技术服务公司,陕西 延安 716000)

蒲家沟油区位于陕西省延安市甘泉县东南部,构造上位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡中部,本区长7油藏为三角洲前缘亚相水下分流河道砂体,为典型的超低渗透油藏。2012年下寺湾采油厂通过探井试油、旧井二次改造、油层评价等多种手段发现了蒲家沟长7油藏,并采用菱形反九点注采井网,井距450 m,排距140 m,井排方向为NE80°。本区长7油藏边底水驱动不明显,自然能量补给差,多数靠弹性和溶解气驱采油,自然能量开采时,油层产能递减快,气、油、水粘度不一样容易发生滑脱效应,造成产出速度不一,到了开采后期含水率逐步上升。如蒲丛66-4井日产液由初产的8.4 m3/d降为年底的0.4 m3/d。该区域的油井均面临着递减快、含水率上升的矛盾,开发初期效果不理想。

截止2013年底,蒲家沟油区动用面积51.5 km2,共完钻各类井539口,采用同步注水开发,2013年产油52.7 kt,获得了较好的开效果。

1 油藏地质特征

1.1 构造沉积

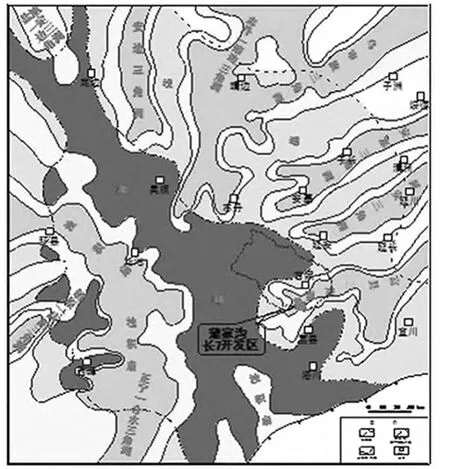

本区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡中部,长7油层构造主要为西倾单斜,坡降为4~6 m/km,局部地区发育低缓的压实作用形成的鼻状隆起,隆起幅度约为10 m。本区长7物源来自东北部,为三角洲前缘亚相沉积,发育水下分流河道、天然堤、分流间湾等沉积微相(图1)。其中三角洲前缘水下分流河道,是砂岩发育的地方,物性好,油气在这些部位富集。

图1 鄂尔多斯盆地长7期沉积相平面图

1.2 岩石学及储层物性特征

薄片分析、扫描电镜分析资料统计,本区长7储层主要为细粒长石砂岩、岩屑长石砂岩,总体成分成熟度低。填隙物含量为18.2%,以方解石、绿泥石为主,其次为水云母,含少量硅质。X-衍射粘土矿物分析表明,粘土矿物以绿泥石、伊利石、伊/蒙间层为主,高岭石含量相对较低。物性分析资料表明,储层平均孔隙度为9.2%,渗透率为0.44×10-3m2,属于特低孔超低渗储层。

2 裂缝认识及其开发实践

2.1 裂缝系统

油田开采初期由于对储层认识特别是对裂缝认识的局限性,造成压裂时邻井液量大增等受干扰明显,注水井转注后受益井含水上升明显,产量递减快。低渗透油田之所以能够进行开发,与油藏中存在的裂缝系统有关[1]。此观点在蒲家沟开发区也同样得到了印证。

通过现场取心观察到比较明显裂缝,蒲丛66-2井985.38 m处长7见到的约70 cm长的垂直缝。同时还有大量的微裂缝存在,蒲丛14-2井长7取心见到了近水平缝的微裂缝(图2)。

图2 蒲丛14-2井,长7微裂缝

2012年至2013年长7油层压裂共有6组井发生了井间干扰。根据压后对应井的干扰现象分析(表1),平均的对应方位83度,与裂缝监测基本一致。

表1 下寺湾油田道镇-蒲家沟长7油藏压裂干扰统计表

2.2 注采井网调整

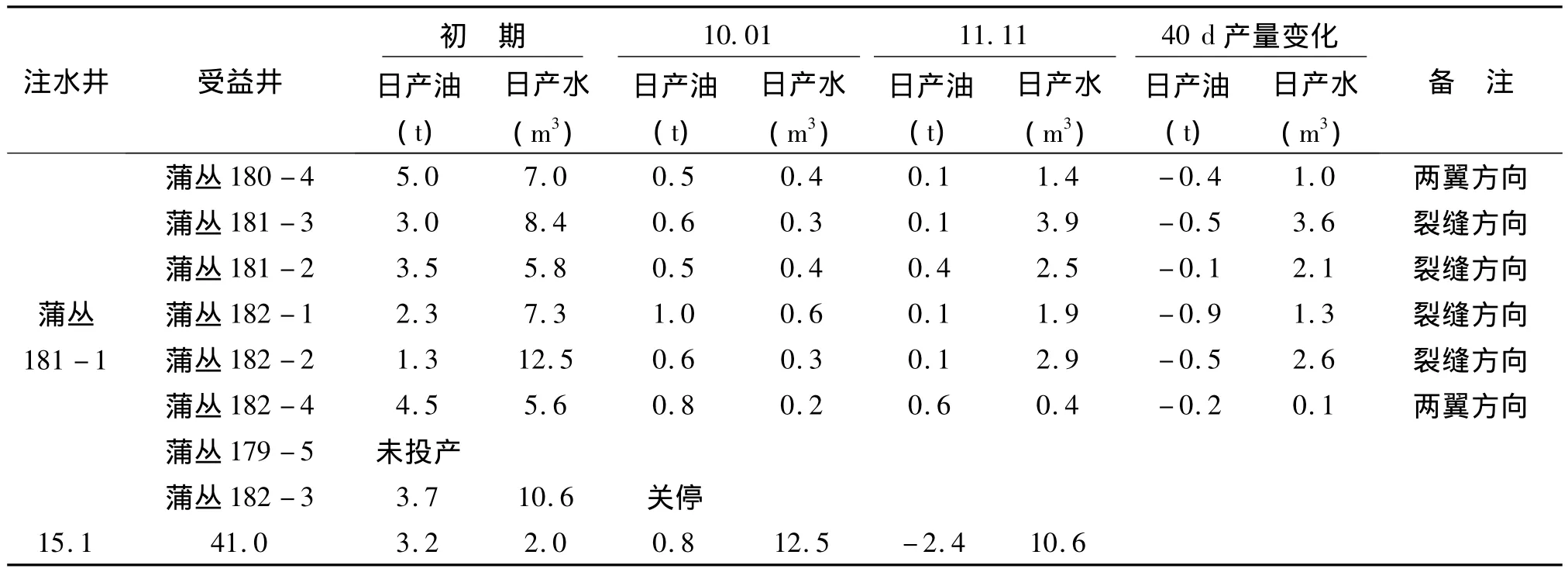

天然裂缝系统受区域性地应力的控制而具有一定的方向性,对油田开发的效果影响较大,裂缝是原油运移的通道,同时也是注水串流的途径[2-4]。例如,蒲丛181-1井由2013年6月17日压裂投产开采三个月以后根据井网调整成注水井,该井于2013年10月1日起开始注水,注水40天累计注水400方以后沿主裂缝方向的油井首先出现液量大增,含水上升现象,两翼方向的液量增加不明显(图3、表2)。故须及时了解缝的形成、发育程度及方位,合理部署注采井网,扬长避短,充分发挥裂缝的油流通道作用[5-6]。

图3 蒲丛181-1注水井位图

3 注采配套关键技术

3.1 开展同步注水先导试验

为获得注水开发资料,首先建立了第一个注水实验区,注水面积1.8 km2,通过对同一个区块的注水区与非注水区进行为期3个月动态监测,结果表明注水区的递减率明显小于非注水区(表3)

通过注水区于非注水区的对比(图4、图5、表3)可以看出:1、注水区的动态变化较非注水区明显,说明注水能够影响生产状况;2.配注量的调整可以改变油井生产状态,如11月2日发现蒲丛181-1注水井周围生产井产液、产水明显上升,通过降低该井的配注量发现周围生产井又慢慢步入正常生产状态。

表2 丛181-1注水井及受益井产量变化情况

表3 长7油层注水情况分析

图4 长7油层注水区2013年产量变化曲线图

图5 长7油层非注水区2013年产量变化曲线图

3.2 优化施工设计

3.2.1 双层压裂

蒲家沟长7油藏是一个岩性复杂的特低孔超低渗砂岩油藏。针对此类油藏的储层改造工艺应以通过改善地层与裂缝以及裂缝内部的连通性和提高油层动用程度为原则,有效的提高单井产量,长7储层发育长71、长72两套层,单层有效厚度达到8-10 m,且含水较低。采取连续油管滑套分层压裂工艺,一次下入管柱,多套层系一次压裂,减少施工程序,提高油层的动用程度。

对已经压裂的458口新井进行统计(表4),其中单层压裂153口,双层压裂305口。通过分析数据发现,双层压裂效果明显,双层压裂的初产是单层压裂的1.47倍,初周月产油是单层压裂的1.5倍。

表4 下寺湾油田道镇-蒲家沟长7油藏分层压裂效果对比表

3.2.2 体积压裂

2013年在蒲家沟蒲丛71-2井开展了体积压裂试验,蒲丛71-2井位于蒲家沟东部,主要含油层位长712、长 721、长 722三套层系,单层有效厚度6.8米。射孔层段长712、长 721、长 722分别射1米、1.5米、1米三段,加砂45 m3、排量7.5 m3/min、砂比3-35%。本井组其余4口井射孔层位长721、射孔厚度6米一段、加砂20 m3、排量2.0 m3/min。压后蒲丛71-2井日产液10 m3、日产油3吨,井组其它4口井平均日产液2.6、日产油0.8吨,体积压裂较常规压裂效果高出近4倍,是另外4口井产量之和(表5)。

表5 体积压裂效果对比表

4 提高长7油层低渗透油田开发水平的建议

4.1 油藏描述

除了统一规定的正常描述内容外,要特别注意加强低渗透油层特殊渗流机理规律和裂缝特征的研究实验,观察和分析研究工作。裂缝具有双重性质作用,一方面砂岩中的原油可以通过裂缝系统,较快地流到井底,提高油井产量;另一方面注入水也可以沿裂缝系统高速推进,使油井很快见水和水淹。

4.2 储层保护

低渗透油层一般含泥质和微粒矿物较多,孔喉半径又小,容易遭受污染和伤害,因而保护油层,防止污染工作十分重要。

4.3 压裂改造技术

没有压裂改造,绝大部分低渗透油井就没有工业产量,因而压裂改造是开发低渗透油田的关键性技术,进一步开展大砂比、大排量的体积压裂开发模式具有重要实践意义。

4.4 优化射孔技术

低渗透油层具有地层致密,射孔炮弹穿透浅、造成压裂时不易破压的特点,可以考虑使用多脉冲复合射孔、负压射孔等技术,增加射孔弹穿透能力的同时降低因射孔对地层的污染。

4.5 动态监测

对于有裂缝的油田,最好提前开展注采现场试验(井组或区块),这样不仅可以取得压力、产量、地层吸水能力等重要数据,还可以通过激动试井、注指示剂等方法,落实裂缝的性质、规模和发育方向,为正式编制开发方案,确定井网部署,提供可靠的依据。

4.6 油气集输技术

油气集输和供注水流程等地面建设工程,是保障油区正常生产的关键环节,集输工作做好可以增加整个油区抵御自然灾害的能力,原始的使用车辆运输不仅费用大,一旦遇到自然灾害会影响整个油区的正常生产。

5 结论

(1)低、特低渗透裂缝性储层要取得较好的开发效果,早期的裂缝识别及其在开发中的作用是关键问题。

(2)尽早投入注水开发,保持地层压力,不仅能够提高产量、采油速度,而且能够避免裂缝过早闭合,以便更好地利用原有裂缝系统。

(3)下寺湾蒲家沟长7超低渗透油层的开发实践证明,超低渗透油田的注水开发,关键在于深化油藏研究,深化认识储层地质特征,采用适合油田特点的合理开发部署和技术措施对策,不断提高油田开采水平。

[1]秦同洛.对低渗透油田开发的几点意见,中国石油天然气总公司石油勘探开发研究院科技论文集(油田开发工程)[C].北京:石油工业出版社,1996.

[2]韩永庆.低渗透油藏注水开发合理井网系统研究—以吉林油田大45区块为例[D].浙江:浙江大学,2009:1.

[3]黄延章.低渗透油层渗流机理[M].北京:石油工业出版社,1998.

[4]马立文,关云东,韩沛荣.裂缝性低渗透砂岩油田井网调整实施与认识[J].大庆石油地质与开发,2000,19(3):11-141.

[5]严云奎.川口油田长6油层注水开发实践与认识[J].钻采工艺,2006,29(6):44 -46.

[6]孙庆和,何玺,李长禄.特低渗透储层微裂缝特征及对注水开发效果的影响[J].石油学报,2000.