井间示踪技术在下寺湾油田的应用

李世开,陈立军,张明琴,张凤博,王军敏,杨云祥

(延长油田股份公司 下寺湾采油厂,陕西 甘泉 716170)

油田开发进入高含水开发阶段后,经注入水的长期冲刷,油藏孔隙结构和物性参数发生了变化,大量油水井间形成了高渗薄层及大孔道,造成注入水在油水井间循环流动,大大降低了水驱油效率。为改善油藏水驱状况,提高水驱效率,迫切需要对油藏的地下注水状况进行深入、细致的研究[1,2]。

井间示踪剂监测技术就是在注水井中注入一种水溶性示踪剂,在周围监测井中取水样,分析样品中示踪剂浓度,并绘制出示踪剂产出曲线,应用示踪剂解释软件对示踪剂产出曲线进行分析,就可以确定油藏非均质性[3]。示踪剂注入注水井后,首先随着注入水沿高渗层或大孔道突入生产井,示踪剂的产出曲线会出现峰值,同时由于储层参数的展布和注采动态的不同,曲线的形状也会有所不同[3]。井间示踪剂监测技术是油田开发动态监测的重要手段,该技术不但能确定油水井对应关系、注入水的体积分配及推进速度,还能确定水淹层的厚度和渗透率、识别大孔道、判断断层封闭性,从而为制订开发方案及实施调整措施提供有效依据。

本文通过对下寺湾油田Q77-13、Q77-20注水井注入示踪剂对周围一二线油井进行监测,确定周围对应油井与其连通关系,了解注入水的渗流方向、分布状况及水线推进速度;通过示踪剂产出浓度曲线分析,了解该井组目前主力吸水层的渗透率和相应厚度等,来验证动态分析结果,为下步调整和挖潜治理提供依据。

1 室内示踪剂筛选评价试验

1.1 背景浓度分析

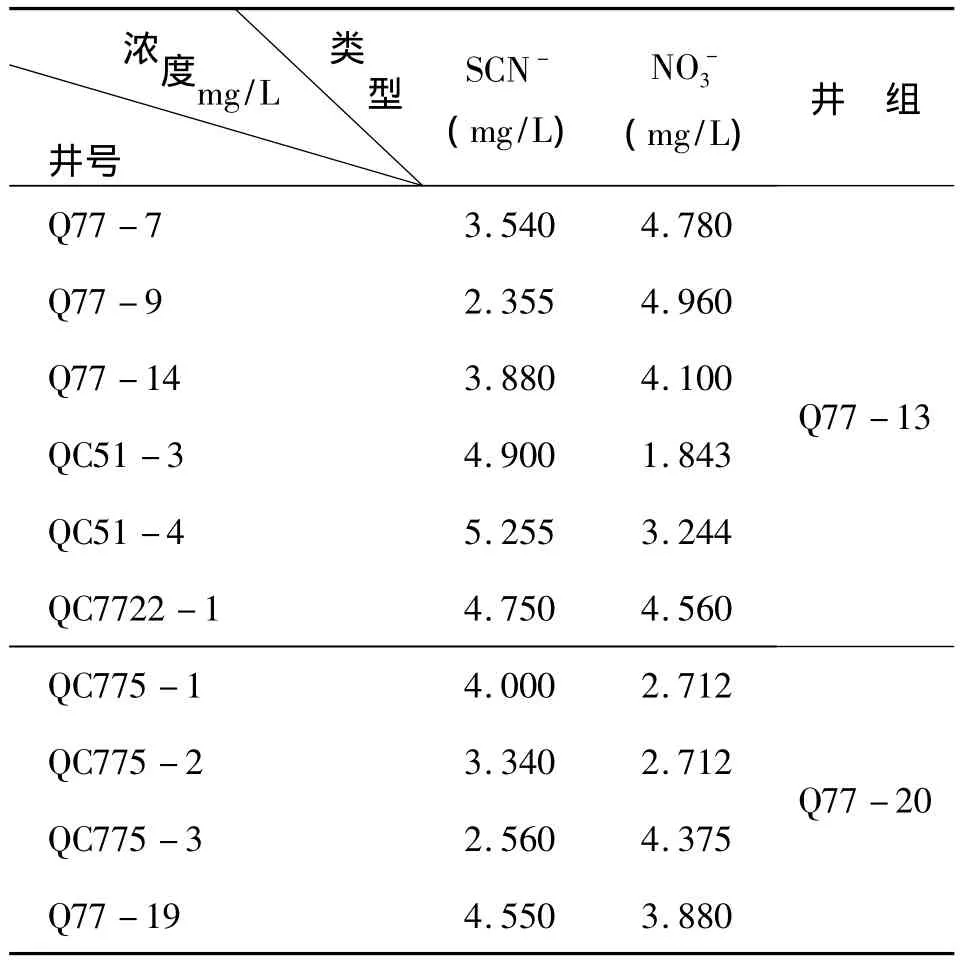

为筛选出适应于监测井组使用的示踪剂,在注入示踪剂前,对注入水及周边对应油井的产出水取样,测定示踪剂的背景浓度,作为投入示踪剂后判断所投示踪剂是否在周围油井中突破的对比数据,测定结果见表1。

表1两井组背景浓度分析结果表

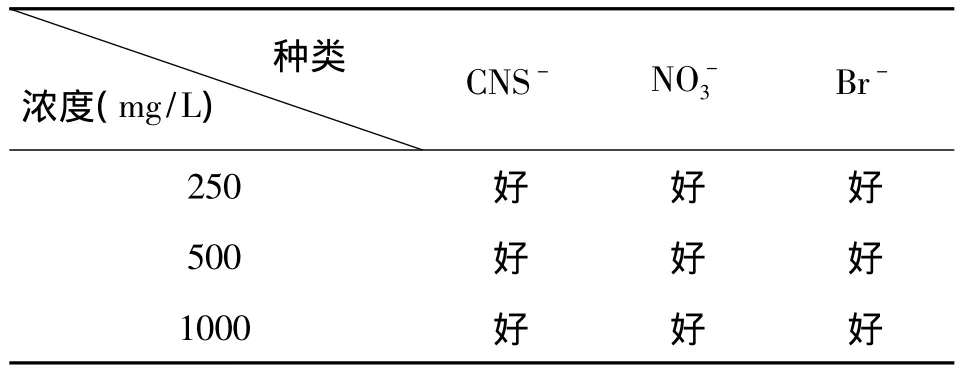

1.2 与注入水配伍试验

配伍性试验的目的是检验地层水与示踪剂混合后是否产生沉淀及其它化学反应。试验用的地层水取样于Q77-13、Q77-20回注水。示踪剂与地层水按体积比1∶5混合,试验时间72 h,实验温度60℃,观察其变化情况。试验结果见表2所示。

表2示踪剂与地层水配伍性试验结果表

从表1、表2可知,井区NO-3示踪剂的背景浓度较小,且与地层水配伍性好,因此,可以做为本次监测试验所用示踪剂。结合成本、用料和监测的互不干扰性、科学性等综合因素,本次监测决定在Q77-13、Q77-20井组投放NO-3示踪剂,进行化学示踪剂监测。

1.3 示踪剂的确定

通过以上试验分析,针对Q77-13,Q77-20两井组目前的生产状态及背景浓度监测数据,考虑药剂的投放经济性各种情况,室内分析和分析仪器等因素的限制,确定在两井组选择NO-3作为示踪剂。

2 示踪剂监测施工参数优化设计

2.1 优化方案设计

根据室内实验结果,在设计示踪剂施工方案上,考虑了示踪剂在地层中的吸附量、地层目前的吸水状况、被检测地层的体积以及示踪剂在地层中的扩散作用等进行施工方案优化参数设计,在施工方式上采用了正注的工艺措施,以确保全面考察目前注水状况的水驱特性。

2.2 示踪剂用量的计算

示踪剂的用量由所监测井区的井距、孔隙度、地层的油水饱和度、示踪剂在地层中岩石表面的吸附量、地层的非均质性和井网外侵入水的稀释效应等因素决定。根据Brigham-Smith公式[3]:

式中:G:示踪剂的用量,t;

h:地层厚度,m;

Φ:地层孔隙度,小数;

Sww:含水饱和度,小数;

Cp:从油井采出示踪剂浓度峰值,mg/L;

α:分散常数,m;

L:井距,102m

根据试验井组提供的资料,代入上述公式,即可求得所投放示踪剂的用量。

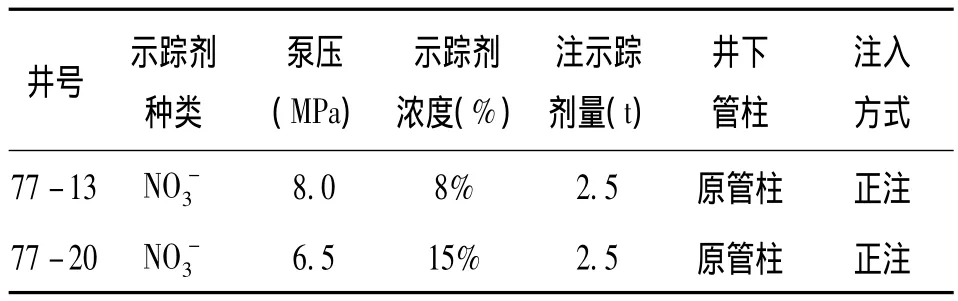

2.3 优化施工参数

按照注入压力应接近投放示踪剂前注入压力或略高于原注水压力的原则,综合考虑泵的压力和排量,对施工参数进行优化选择,结果见表3。

表3 施工参数的优化表

3 现场实施情况

根据计算的示踪剂用量,按照施工设计,对Q77-13、Q77-20井组投放NO-3示踪剂。

3.1 井组情况

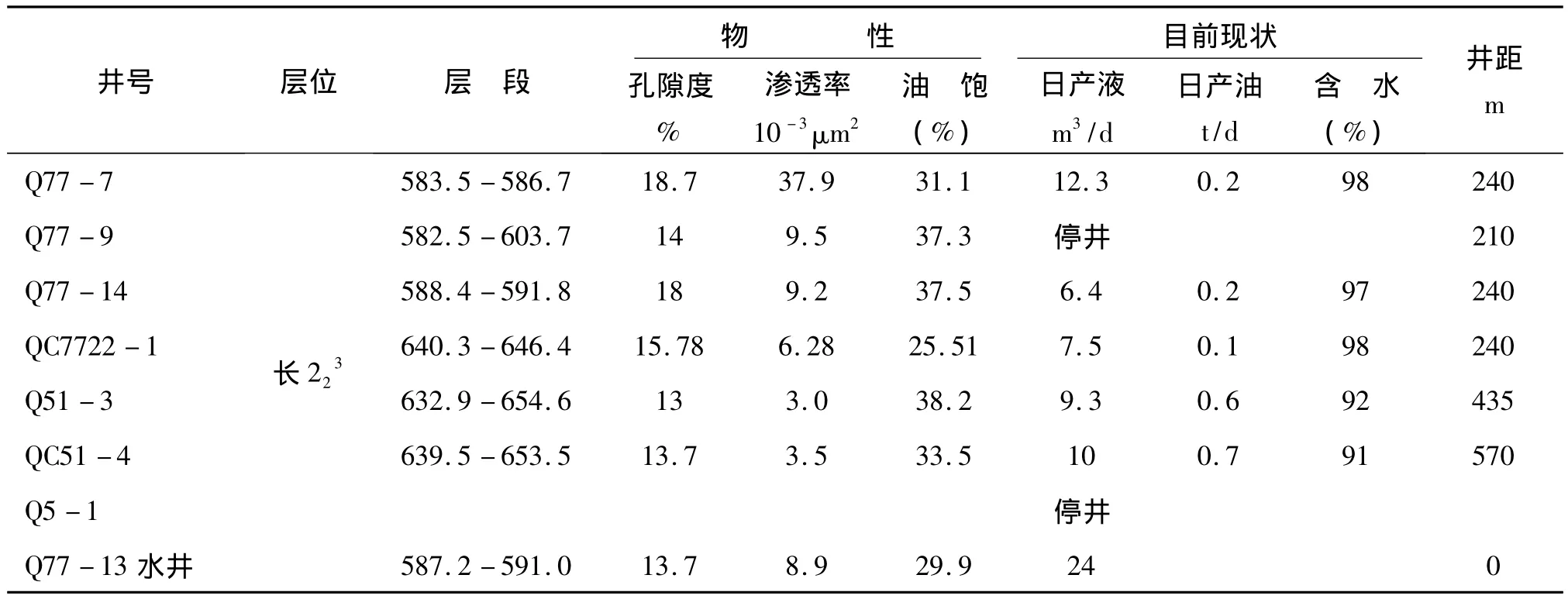

(1)Q77-13井组

Q77-13井组位于南沟地区,共有油水井8口,其中对应油井7口。Q77-13水井2002年11月23日转注,目前注水压力7 MPa,配注30 m3,日注水量24 m3,累积注水量43747 m3,累积注采比1.8,对应一线油井7口井。各油井生产状况油井对应情况见表4。

(2)Q77-20井组

Q77-20井组位于南沟地区,附近共有油水井6口,其中油井5口。Q77-20水井2002年8月转注,目前注水压力4 MPa,日注水量18 m3,累积注水量30068 m3。累积注采比1.2。各油井生产状况油井对应情况见表5。

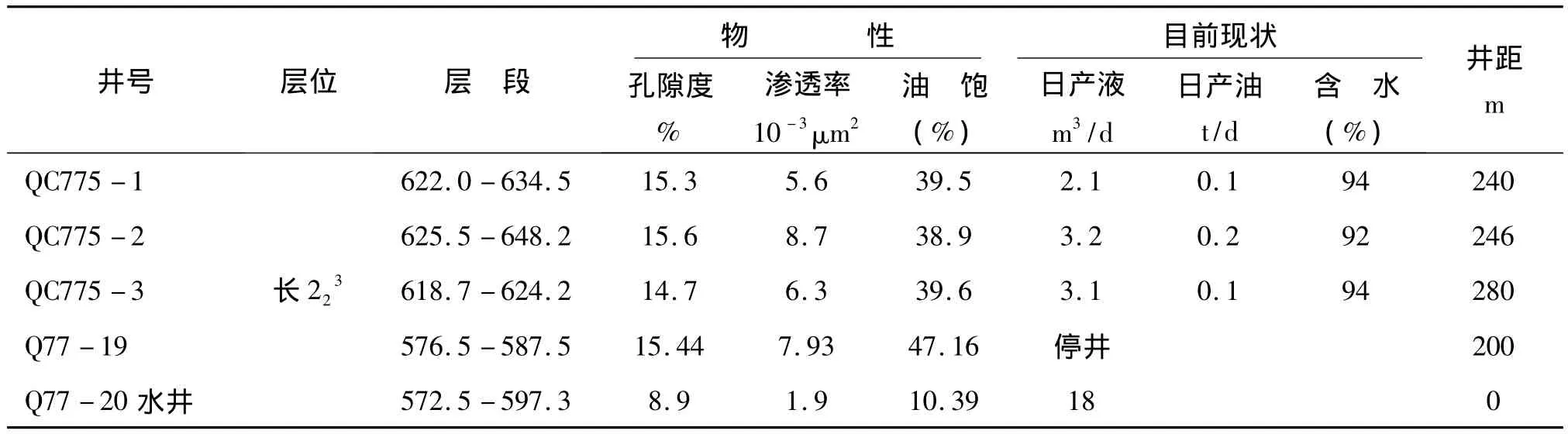

表4 Q77-13井组监测生产现状

表5 Q77-20井组监测生产现状

3.2 结果解释

根据井间示踪剂监测方案,自投放日起,对二井组周边对应油井进行了示踪剂监测,并利用产出曲线解释软件对监测结果进行数值分析。

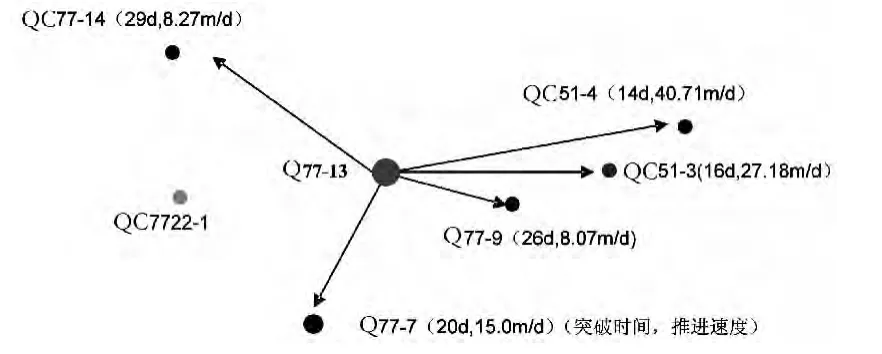

图1 Q77-13井组示踪剂产出动态监测响应图

通过分析Q77-13井组产出的示踪剂监测结果可以看出(图1):从前缘水线推进速度和示踪剂浓度产出曲线来看,随着开采时间的延长,井区平面及纵向非均质性加剧,致使注入水单层突进,油井含水率升高,注水井注入水能量得不到充分发挥作用。

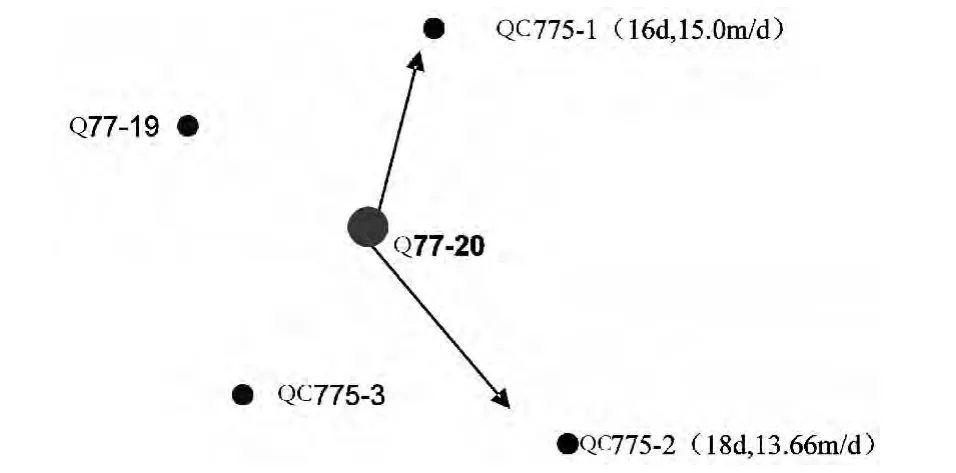

图2 泉77-20井组示踪剂产出动态监测响应图

根据井间示踪剂监测方案,自2006年10月21日起,对Q77-20井组周边对应油井进行了示踪剂监测。分析两口生产井的示踪剂监测结果,可以得出:示踪剂在QC775-1井突破时间为16 d,前缘水线推进速度为15.0 m/d,在QC775-2井突破时间为18 d,前缘水线推进速度为13.66 m/d,在井区监测范围内,注入井与产出井有较好的连通对应关系,从推进速度看,这两口井的推进速度差异不大(图2)。

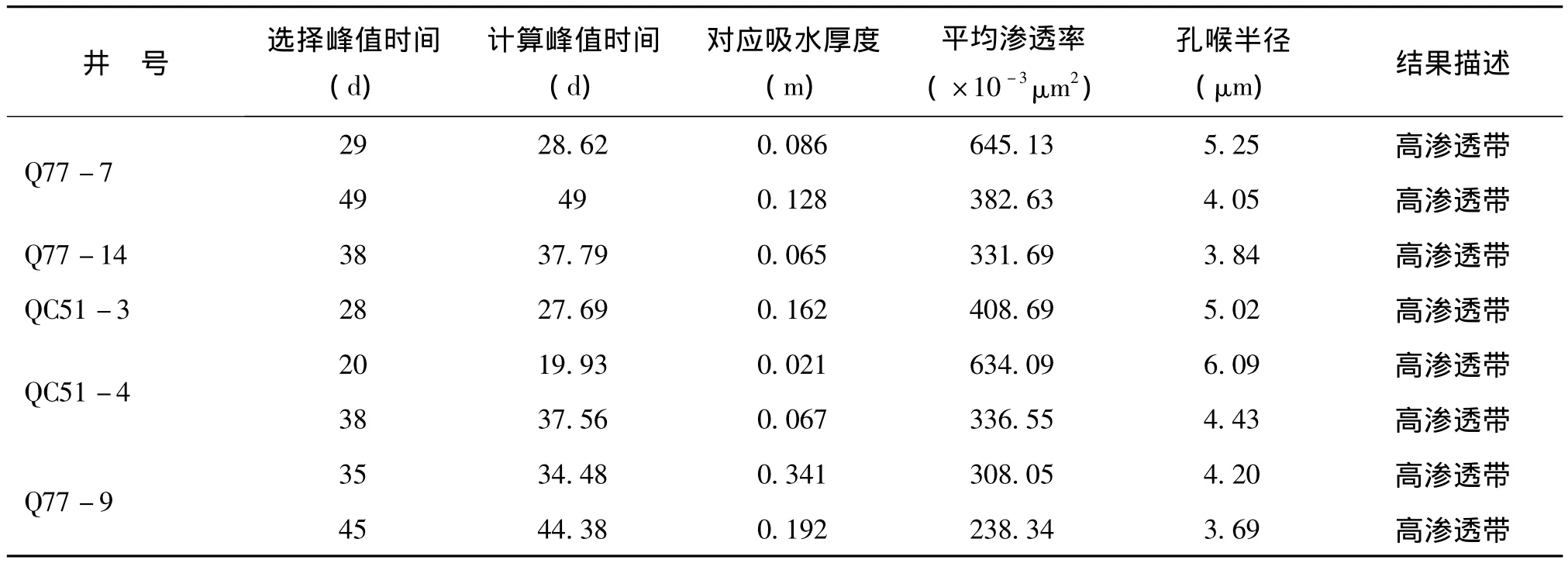

从Q77-13井组示踪剂产出浓度曲线的数值分析结果看,在周边对应油井的示踪剂产出曲线上均出现1-2个峰值,峰形清晰,峰值突出,示踪剂产出轨迹明显,结合前缘水线速度解释结果,较有力的表明了油层中出现了中高渗透带,储层非均质性加剧(表6)。

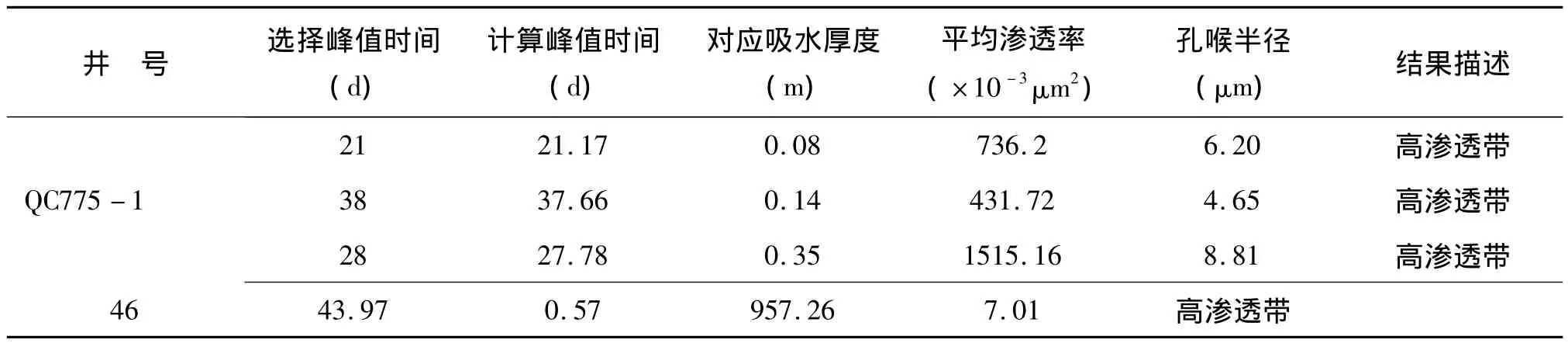

从Q77-20井组示踪剂产出浓度曲线的数值分析结果看,在周边对应油井的示踪剂产出曲线上均出现1-2个峰值,峰形清晰,峰值突出,示踪剂产出轨迹明朗,结合前缘水线速度解释结果,表明了油层中出现了中高渗带,储层非均质性加剧(表7)。

表6 Q77-13井组数值分析结果

表7 Q77-20井组数值分析结果

4 认识及结论

通过对个井组中对应油井示踪剂产出浓度曲线进行数值分析计算,对目前井区储层有以下认识:

(1)示踪剂动态监测资料显示两注水井组油水井间连通性较好,Q77-13井组除QC7722-1一直抽不上液而关井无法取样分析外,与监测的Q77-7﹑Q77-14﹑Q77-9﹑QC51-3﹑QC51-4井连通;Q77-20井组除Q775-3修井及77-9停井无法取样分析外,与监测的Q775-1﹑Q775-2井连通。

(2)Q77-13井组开发初期测井解释渗透率在3.0~37.9×10-3μm2范围内,从示踪剂产出曲线和数值分析来看,目前水线渗透率平均已达到410×10-3μm2;Q77-20井从示踪剂产出曲线和数值分析来看,目前水线渗透率平均已达到905×10-3μm2,开发初期测井解释渗透率在1.9-15.44×10-3μm2范围内,油水井间已出现高渗透条带。

(3)建议注水方式采用温和注水,以避免强注强采措施使储层物性发生更大变化,为油田后期开发带来严重不良后果,可针对井组的具体情况采取调、堵、解等综合治理措施,改善高渗透条带的方向及分布,扩大注入水的波及体积,提高原油采油率。

[1]闵琪,金贵孝.低渗透油气田研究与实践.北京:石油工业出版社,1997.

[2]闵琪,金贵孝.低渗透油气田研究与实践(续一).北京:石油工业出版社,1999.

[3]宋吉水,王岩楼,廖广志,等.井间示踪技术[M].北京:石油工业出版社,2003.