再探马丁的语类观

肖 琳 司显柱

(北京大学,北京,100871;北京交通大学,北京,100044)

再探马丁的语类观

肖 琳 司显柱

(北京大学,北京,100871;北京交通大学,北京,100044)

本文以系统功能语言学内的语类理论框架为主线,简要回顾韩礼德和哈桑的语类研究,概述了国内有关系统功能语言学的语类理论探讨。在此之后,本文从马丁的语类概念,即一种分阶段的、有目的的社会过程出发,讨论了语篇“意图”的归属问题、语类和语域相分离、语类和三大元功能,进一步澄清了语类和系统功能语言学基本概念之间的关系。

语类概念,语篇意图,语域,元功能

1.引言

系统功能语言学在澳大利亚的蓬勃发展催生了“悉尼学派”①,悉尼学派对系统功能语言学的最大贡献之一便是语类研究,而且是基于与教学实践相结合的语类研究(例如:Martin 1984a,1984b;Martin&Rothery 1984;Martin &Rose 2008)。语类是语篇分析的协调原则和出发点,语类研究造就了悉尼学派。马丁(James R.Martin)是该学派的领军人物和集大成者,他的语类定义、语类模式、语类系统、语类关系等拓宽了系统功能语言学的理论框架,建立起一系列的语篇系统网络,也为我们开辟了认识语言与社会文化实践之间关系的新视角。国内对马丁语类理论的研究可分为两大块:(1)理论阐述和解释,介绍马丁的语类概念、发展历程;(2)语类理论的实际应用,包括教学实践和各类语篇分析等。本文拟从理论介绍着手,进一步澄清语类和系统功能语言学基本概念之间的关系。

2.国内关于马丁语类理论的研究

国内学者对马丁语类理论的研究可分为理论介绍和实践运用两个方面。关于理论介绍部分,专门论述马丁语类理论的学术著作较少,介绍其理论成果的集大成者为上海交通大学出版社于2012年出版的,由王振华编写的《马丁文集》(共八卷),其中第三卷专门收录了马丁关于语类研究的十三篇文章,张德禄先生撰写的序文总结了这些文章的主要内容,划分了马丁语类理论的各个发展阶段。张德禄(2010)曾撰文概述马丁语类的研究动因、现状和成果,简略介绍了其语类理论的内容,并概括出其语类理论发展的“一个源泉、两个动因”。其他有关马丁语类理论的论述散见于语域、语篇语义等议题的论文中,如《当代外语研究》2010年第10期通刊专门介绍和评介马丁的语篇语义学思想,其中朱永生(2010)、王振华等(2010)论及马丁的语类理论。另外的讨论散见于方琰(1998)、张德禄(2002a,b)、杨信彰(2010)、陈瑜敏和黄国文(2010)、庞继贤和叶宁(2011)、王振华(2009)、董敏(2010)等。

国内关于马丁语类的理论探讨多限于概述性质,即简介语类定义、语类和语域及语境的关系,比较各种语类理论。深入探讨马丁语类研究的文章主要集中在运用其理论框架分析各类语篇。如,王振华(2012)从马丁语类定义中的“分阶段”和“目的指向性”入手,分析并讨论了《中华人民共和国宪法》中的谋篇意义,建立《宪法》的语类结构模型:概括∧定性∧规定。唐丽萍(2004)运用评价理论分析了10篇学术书评,总结出学术书评的语类结构,并指出书评的语类结构在遵守系统性和传统性的同时,会出现各种变异。柴同文(2012)使用定量和定性的方法分析了49篇学术致谢文本,总结出该次语类的语类结构模式:回顾∧致谢∧结束语∧署名。

马丁语类研究的原始出发点是为了提高澳大利亚中小学学生的写作能力。韩礼德在接受汤普森和柯林斯访问中曾提过,“马丁把语类研究和澳大利亚的写作教学实践相结合,并且发现语类这个层级十分有用”(Tompson &Collins 1998:168)。也就是说马丁的语类理论具有浓厚的实践色彩,这也是马丁语类研究的突出特征之一。基于这样的语类研究传统,国内也有部分学者尝试运用马丁语类框架指导教学实践,如马玉蕾(2010)以说明文的写作为例,探讨了在中国学生英语写作实践过程中,师生互动式的语域变量的作用,并提出了基于语类的中国教学课堂上的写作实践。这些语篇分析和教学实践的研究成果一方面验证了马丁语类理论的适用性,另一方面也丰富了语类的理论框架。

3.韩礼德和哈桑的语类概念

韩礼德本人未曾专门就“语类”发表过文章或专著,我们只能从他的著述中寻找关于语类讨论的片段。如韩礼德和哈桑(Halliday &Hasan 1976:22)提到语式是篇章的功能,包括语言渠道和语类,或者说修辞方式,例如叙述、说教、劝说、寒暄等。在《作为社会符号的语言》一书中,韩礼德指出“语式可以大致涵盖海姆斯所提出的渠道、基调和语类”(Halliday 1978:62)。换言之,韩礼德把“语类”归由语域三变量中的语式所管辖。在讨论语域三变量和三大元功能的对应关系时,韩礼德把语域变量与海姆斯话语的八大构成成分进行对比②,接着指出“语式包括海姆斯的工具性和语类”(同上:63)。韩礼德做这样的归类与海姆斯对语类的定义有关。“所谓的语类就是指诗歌、神话、故事、语言、谜语、诅咒、祷告、辩论、讲座、商务广告、信函、社论等类型”(Hymes 1972:65)。把话语分析成一个一个言语行为就等于把话语分析成某种语类,“语类”这一概念意味着我们有可能辨认出传统语类的形式特征或者形式“标记”(同上)。海姆斯的“语类”着重于各个语类中话语的形式特征,这正与韩礼德的语式内涵相一致,从这个角度看,把语类归于语式是合理的。韩礼德从一般概念上理解语类,认为语类结构只是语篇性特征的一个方面,所以语类并不是韩礼德的关注点。他自己也在二十年后的访谈中提出建立什么样的语类模型与要达到的目的紧密联系,而他的目的是建立语言的功能语法系统。

哈桑对语类研究的代表性成果是“语类结构潜势”。语类可以被简单地定义为语篇类型,而每种语篇类型都有一个普遍结构公式,即某个语篇结构成分明确而又清楚的构型(Hasan 1977:229)。语言仅仅是一个形式系统,没有办法直接预知某个语类的“公式”,掌控权在语境上。语境的各个要素,即语域三变量(语场、语式、语脉③)的特殊值构成的整体效应被称为语境配置,语境配置与某种文本的语类结构直接相关,或者说能够预测语类的结构模式即语类结构潜势(Halliday &Hasan 1989)。语类结构潜势是一个抽象范畴,它涵盖了某个语类中的所有篇章结构,包括必要结构成分和可选结构成分及其顺序结构(Hasan 1996:53)。从哈桑对语境配型的阐述来看,语域概念是连接语类结构和语境的桥梁。尽管哈桑也认为篇章的语类并非由语域三变量中的某个变量单独决定,但在实践操作中,如在幼儿童话语类结构分析中,只有必要结构成分在决定文本属于哪种语类上起关键性作用。而这些必要成分主要由语场决定,即语场、篇章结构和语类三者之间的关系非常紧密(Martin 2004:505)。语域和语类处于同一层级,不同类型篇章的整体结构是哈桑的语类研究重点。但哈桑没有把其语类结构潜势朝着系统/结构的方向发展,与马丁的语类研究相比,这是哈桑的语类理论的不足之处。

尽管哈桑对语类的研究朝前迈了一步,提出建立语类结构潜势,但她的研究重点和米歇尔和拉波夫一样,仅仅是语篇结构的步骤分布,这实际上削弱了三大元功能系统同时发挥作用的效应,而且哈桑没有把语类研究引向系统化的方向(Martin 2004),没有建立起语类关系网络。另外,韩礼德和哈桑都没有把语类当作一个独立的系统来对待,语类结构只是组篇因素之一,是语域的一个方面或几个方面。在讨论中,他们偶尔还把语类和语域并列或者与文体并列(Halliday &Hasan 1976),似乎并没有严格区分这几个术语。而马丁的语类理论正是基于这样的研究“漏洞”而展开。

4.马丁的语类概念

马丁把语类定义为“一种分阶段的,有目的的社会过程”,这个认识早在1984年发表的《语言、语域和语类》一文中就提出,马丁称此为工作定义,而这个工作定义延续发展至今,已经成为悉尼学派从语言学角度上对语类的正式定义,并广泛流传开来。语类具有分阶段性、目的性、社会性三大属性,三种属性合而一体,共同定义一种语类。语类又被认为是在某种文化中起作用的意义的反复构型(Martin &Rose 2008:206)。这种发挥着作用的意义,即马丁所强调的语类意图。这两个定义相互补充,从社会和文化角度共同构建马丁的语类观。

首先,“分阶段”体现了语篇结构的步骤性。图式结构是指反复出现的局部模式,而语类是反复出现的整体图式结构类型。马丁曾用一个生动的比喻——“how a text grows”(篇章如何成长)——来表现语篇的动态分步性。一个语篇通常是由一系列小句构成不同的相,然后再构成一个阶段,每个语篇都会展现其独特的图式结构,如果这种意义结构反复出现,那我们就能够将它作为区分某种语类的评判标准之一。语类是受文化所限定的、有意图的活动,我们能够通过不同的阶段和图式结构来辨认语类,这与哈桑的语类结构潜势类似。然而语篇并不是到文本的层面就停止了“生长”,它能够继续扩张,融于社会、文化、意识形态之中。第二,“目的性”体现了马丁语类观的核心,即语篇都是有意图的。马丁把意图从语域中抽离出来(见下文详述),置于一个隐性的符号层内,这个层次以语言和语域为表现方式,由语类来承担其内容层,这是马丁语类研究的重要前提,即意图放在语类的范围内。马丁认为这一分离能够增强三大元功能和语域三变量之间的预测性。第三,语类的社会性、过程性和文化性,马丁对语类的认识基于他对语言的认识这一大背景之下,“从社会和文化的角度切入,研究社会文化与语言结构和意义之间的相互关系”(朱永生2010:25)。这个定义与系统功能语言学对意义的重视分不开,即意义产生于社会文化的实践过程中。而这样的语类理论能够为语境分析提供更加全面的视角,能够与文学、文化等研究传统相接轨(Halliday &Martin 1993)。

5.语类——超越语言和语域的符号层

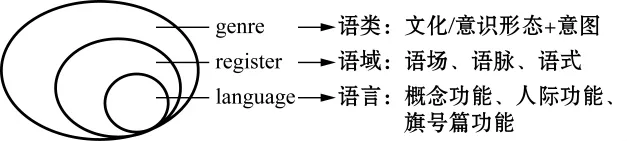

马丁的语境层次包括三个方面:意识形态、语类和语域,三者之间是实现关系,语域对应于情境语境,语类对应于文化语境,意识形态是最高层次的语境范畴(Martin &Rose 2008)。马丁于2012年12月来北京大学做讲座时又曾提出语类涵盖文化和意识形态,语类是最高层次,即:

图1 语言、语域和语类

上图区分了语言、语域和语类三个符号学层次,语类成为一个超越语域和语言的独立符号层,包括文化和意识形态,意图决定语篇类型。马丁对于语类的理论贡献在于:(1)区分意图和内容;(2)把意图放在语类层次;(3)把语类从语域中抽离出来。

5.1 语篇“意图”的归属问题

马丁认为语篇的内容和语篇的意图并不处于同一层次。韩礼德把“所发生的活动和在活动中语言所表现的的意图”归为语场(Halliday 1978:62)。这种简单的并列归类明显掩盖了意图和内容之间的层级关系,因为意图可以决定某个语篇的组篇内容和表现形式。Gregory(1967)、Fawcett(1980)、Ellis和Ure(1969)把意图当作一个独立的语域变量(转引自Martin 2012:62),但这削弱了意图的作用,因为意图与其他三个变量并不处于同一层面,意图可以渗透到语场、语式和语脉中,三个变量都能从不同的侧面反映语篇的目的。所以从根本上来说,语篇意图应该与语篇内容区分开,与语域变量区别开来,而作为一个统领性的语境变量。

语篇意图是马丁语类理论的起始点,从他对语类类型和语类关系的论述上看,语篇意图的作用“功不可没”。例如在故事语类的次分法中,故事被分为回述、轶事、例示、观察和叙述,而对这五种故事次语类的解释分别是:回述对应于“记录个人经历”;轶事对应于“对事情的反应”;例示对应于“解释事件”;观察对应于“对事情的评论”;叙述对应于“解决复杂情节”,这些释义实际上就是描述这些次语类的语篇目的。在阐述每种语类之前,马丁都会标明该语类的目的性,因此,马丁也说语篇的意图性是进一步区分语类和次语类的标准之一。尽管语篇意图在马丁语类理论中如此重要,但他对于这一“意图”并没有深入阐述,例如,这个意图是作者/说话者的个人意图,还是社会意图?是表层目的,还是深层目的?对意图的明确定义关乎语类类型和语类系统的建立,笔者认为这方面有待进一步研究。

5.2 语类和语域相分离

从前文论述,我们可以看到韩礼德等人把语类归并在语域之中,他们是从传统意义上理解语类这一概念。马丁把语类从语域中抽离并抽象出来,使语类成为一个独立的符号层,并以语言和语域为其表达形式,语类成为横跨语域三变量的更高的一个语义层次(如图1)。由于语域三变量的任何一者都无法单独控制语篇意图,语篇意图由语类承担。

首先,语类无论归于哪个语域变量之内都不合适,而如果作为一个独立变量,它与其他变量不在同一层次。语场、语式和语脉能够很好地对应三大元功能,但是语类没有办法只对应于其中的一个元功能,相反它与三大元功能都有关系,从这个角度上看,语类不能和语场、语旨、语脉“并驾齐驱”,只能“凌驾其上”。语类使得三个变量融为一体,具有整体性作用。

其次,语言组织层次上的意义潜势往往无法把语域层上的意义潜势表达穷尽,因为一种文化通常在一个历史时期只会用到语言所识解的一部分社会过程,而语类可以为我们提供一个系统来描述这些必然发生的社会过程。语域代表着一种文化可能出现和发展的意义,而语类则代表已经在社会实践中存在的意义,因此它能够限定一种文化所投射的语域三变量组合的意义潜势,这是语域和语类的根本不同点。

5.3 语类和三大元功能

系统功能语法中的三大元功能是语言的组织层次,而语域三变量是情景语境的组织层次。语域三变量紧密对应着三大元功能,即语场对应概念功能,语脉对应人际功能,语式对应篇章功能(Halliday &Hasan 1976)。两个层次除了一一对应关系之外,还有各自层次之内元素之间组合的整体效应,即在语域层次上,语场、语式、语脉可以自由组合定位,就像三大元功能在语法层次上能够自由组合。

韩礼德曾试图把语类与三大元功能联系在一起。一种语类和某种语义特征(经验意义或人际意义)相关联,也就是说语类可以暗示人际系统、经验系统还有篇章系统中意义的选择倾向,我们需要综合考虑所有功能来确定某个语篇的类别。但是韩礼德没有深入论述语类和元功能之间关系。

马丁认为语类无法与元功能之间产生一一对应的关系,因为它着眼于语域三变量的总体效应。某一种语类能同时对三大元功能施加影响,比如故事语类注重过程(经验功能),喜欢使用一般现在时态或一般过去时态(人际功能),往往倾向于使用表示时间的连接词(语篇功能)等,也就是说“语法意义潜势受到实际社会过程(语类)的限制”(Martin 2012:260)。反过来说,没有哪个元功能能够单独实现语类,也没有哪种语域变量能够单独实现语类,语类的实现散播于三大元功能之间(Martin &White 2008:32)。

尽管元功能可以实现语言的各种意义,但是却没有一个元功能可以涵盖某个篇章的意图。语类具有意图性,使语域三变量能最大限定地预测语篇中三大元功能的组篇作用,因而也能够使语域和语言之间一一对应关系更加紧密。正是因为语类和语域、意义具有这样的关系,李战子、陆丹云(2012:3)评价说“语类研究不仅能够揭示表达形式、意义、语境之间的关系……人们可以根据特定的语境预测可能出现的表达形式,也可以根据话语实例推测其所属的语类和所体现的语境”。

在Martin和Rose(2008:9)合著的《语类关系》一书中,他们提到悉尼学派以一个丰富的理论框架为背景,利用丰富的意义资源或意义潜势建构语类理论系统,这是他们最突出的特点,也是最大的优势。从以上讨论,我们也可以看出马丁的语类研究非常注重系统功能语言学所提供的理论基础。

王振华(2012)在对比Swales和Martin的语类理论中指出,马丁更注重语类的理论建构性。马丁对语类的研究始于中小学的教学实践,之后,他从理论上探讨语类定义、语类在系统功能语言学框架内的位置、语类类型和分类、语类和社会文化之间的关系等,建立起一个日益完善的语类理论系统。马丁对语类的研究和系统功能语言学对语域、元功能、意义潜势的重视分不开。Martin和Rose(2008:20)也总结说马丁语类分析基于功能语言学视角,基于语言是社会行动的意识形态形式。

6.结语

以马丁为代表的悉尼学派学者在语类研究领域中所取得的成果颇丰,包括语类的理论建构和教学的实践运用(写作和阅读)。追根溯源,悉尼学派对语类研究的独特视角,源于系统功能语言学的语义和语境理论。本文仅仅从理论层面上探讨了马丁语类研究中的两大问题:意图性和语类符号层,并从语类与意图、语域、元功能的角度,进一步剖析马丁语类的概念内涵,澄清语类和系统功能语言学基本概念之间的关系,但这只是马丁语类理论的冰山一角。语类这一概念让我们更清楚地认识语言或者说篇章是如何构建整个社会中的情景语境和文化语境,即语类理论为语境分析提供了更为全面的视角(Halliday &Martin 1993:39)。

附注

①悉尼学派这个名词是由Green和Lee在1994年提出的,但其实他们提出的语类模式在1994年前就已经在澳大利亚悉尼的主要大学中被广泛使用和发展。

②Hymes(1972:59-65)提出的八大话语成分为form and content,setting,participants,ends(intent and effect),key,medium,genre and interactional norms.韩礼德(Halliday 1978)提出field对应setting和ends,tenor对应participants和key,mode对应instrumentality和genre。

③本文中tenor采用姜望琪的译名“语脉”,tenor还被译为“语旨”,本文作者认为“语脉”一词更为形象贴切。

Green,B.&A.Lee.1994.Writing geography lessons:Literacy,identity and schooling[A].In A.Freedman&P.Medway(eds.).Learning and Teaching Genre[C].Portsmouth:Boynton/cook.207-24.

Hasan,R.1977.Text in the systemic-functional model[A].In W.Dressler(ed.).Current Trends in Textlinguistics[C].Berlin:Walter de Gruyter.228-46.

Hasan,R.1996.The nursery tale as a genre[A].In C.Cloran,D.Butt &G.Williams(eds.).In Ways of Saying:Ways of Meaning[C].London:Cassell.51-72.

Halliday,M.A.K.&R.Hasan.1976.Cohesion in English[M].London:Longman.

Halliday,M.A.K.1978.Language as Social Semiotic:The Social Interpretation of Language and Meaning[M].London:Edward Arnold.

Halliday,M.A.K.&R.Hasan.1989.Language,Context and Text:Aspects of Language in a Social-semiotic Perspectives[M].Oxford:Oxford University Press.

Halliday,M.A.K.&J.R.Martin.1993.Writing Science:Literacy and Discursive Power[M].London:Falmer.Hymes,D.1972.Models of the interaction of language and social life[A].In J.J.Gumperz &D.Hymes(eds.)Directions in Sociolinguistics[C].New York:Holt,Rinehart &Winston.35-71.

Martin,J.R.1984a.Language,register and genre[A].In F.Christie(ed.).Children Writing:Reader[C].Geelong:Deakin University Press.21-30.

Martin,J.R.1984b.Types of writing in infants and primary school[A].In L.Unsworth(ed.).Reading,Writing,Spelling[C].Sydney:Macarthur Institute of Higher Education.34-55.(Republished by Shanghai Jiaotong University Press 2012).

Martin,J.R.2004.English Text:System and Structure[M].Beijing:Peking University Press.

Martin,J.R.2012.Works of J.R.Martin(Vol.3):Genre Studies[C].Shanghai:Shanghai Jiao Tong University Press.

Martin,J.R.&D.Rose.2008.Genre Relations:Mapping Culture[M].London:Equinox.

Martin,J.R.&J.Rothery.1984.Choice of Genre in a Suburban Primary School[R].Paper presented at Annual Conference of the Applied Linguistics Association of Australia,Alice Springs,Northern Territory.

Tompson,G.&H.Collins.1998.With Geoff Thompson and Heloisa Collins[A].In J.R.Martin(ed.).2013.Interviews with M.A.K.Halliday:Language Turned Back on Himself[C].London/New York:Bloomsbury.161-78.

柴同文.2012.学术致谢的语类结构及其功能变体研究[J].外语教学233(6):24-34.

陈瑜敏、黄国文.2010.马丁的语篇分析观[J].当代外语研究(10):19-24.

董敏.2010.从实践型社会符号观述评语类研究模式[J].外语教学(1):17-26.

方琰.1998.浅谈语类[J].外国语(1):17-22.

马玉蕾.2010.马丁基于语类理论的写作教学框架[J].当代外语研究(10):50-54.

庞继贤、叶宁.2011.西方语类理论比较分析[J].浙江大学学报41(2):160-168.

唐丽萍.2004.学术书评语类结构的评价分析[J].外国语(3):35-43.

王振华.2009.语篇语义的研究路径:一个范式、两个脉络、三种功能、四种语义、五个视角[J].中国外语(6):26-28.

王振华、张大群、张先刚.2010.马丁对语篇语义的研究[J].当代外语研究(10):43-49.

王振华.2012.《宪法》的语类研究[J].广东外语外贸大学学报23(3):49-54.

杨信彰.2010.马丁对语域理论的发展和应用[J].当代外语研究(10):39-42.

张德禄.2002a.语类研究理论框架探索[J].外语教学与研究34(5):339-44.

张德禄.2002b.语类研究概览[J].外国语(4):13-22.

张德禄.2010.马丁的语类研究[J].当代外语研究(10):29-34.

朱永生.2010.语篇中的意识形态与语言学家的社会责任——论马丁的相关理论及其应用[J].当代外语研究(10):25-28.

(责任编辑 甄凤超)

H030

A

1674-8921-(2014)03-0005-04

10.3969/j.issn.1674-8921.2014.03.002.

肖琳,北京大学外国语学院博士研究生。主要研究方向为社会语言学与话语分析、系统功能语言学。电子邮箱:lindaxiaokpu@163.com

司显柱,北京交通大学语言与传播学院教授、博士生导师。主要研究方向为系统功能语言学、翻译研究。电子邮箱:xzhsi@bjtu.edu.cn

*本文为国家社会科学基金项目“应用体裁语篇翻译质量评估模式研究”(编号12BYY131)的研究成果。