施晓亮:留住大美村寨

周群锋

中国优秀传统文化的精髓,悉数“活”在村寨(村落)里。离开了村寨的滋养,就统统是“死”的资料,只存在于电视、报刊、网络、博物馆以及人们的记忆中。然而,在经济发展中,特别是在近乎疯狂的城市化和如火如荼的新农村建设进程中,村寨的数量正急剧减少。据民政部统计,2002年至2012年,我国自然村由360万个锐减至270万个。10年间,平均每天消失200多个。

保护刻不容缓。但沉浸在GDP追逐中的大多数人却浑然不知。

“中国走访56个民族第一人”施晓亮和他的团队在民族文化保护的路上已行走了17年。现在,他们再次出发,开始了“保寨”的漫漫行程。他们称,要用10年时间记录、传播1000个大美村寨,“讲好中国故事、传播好中国声音”, “唤醒” 世人。

拍出民间视角的“国家形象宣传片”

47岁的施晓亮,平日少言寡语,但只要一谈到民族文化、谈到村寨,就成了话痨。这个曾经的媒体人,4次自驾走遍全国、拜访56个民族的传奇经历,在圈内小有影响。

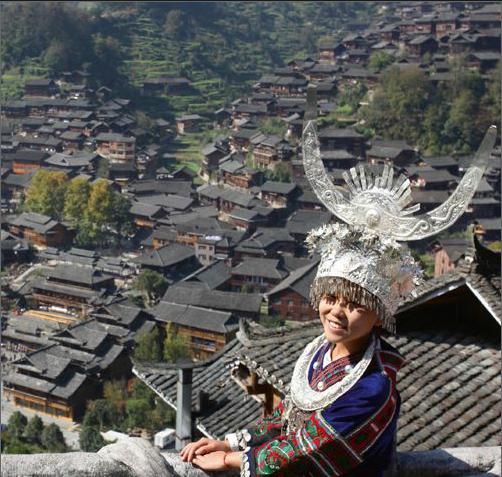

“勿庸置疑,现在中国、中国人的形象在国际上存在很多误读:土豪、炫富、素质低、喧哗、吐痰、‘到此一游、GDP奴隶、越长越像的城市、越来越重的雾霾……其实,中国有最美、最多样的好东西,这些都‘活态地保留在乡村,特别是那些各民族的特色村寨,我称之为‘大美村寨。”施晓亮说。

几年前,有关部门耗资数亿制作了一部《国家形象宣传片》,在纽约时报广场大屏播出。这部以名人、景点、高楼大厦填充起来的宣传片起到的作用却低于预期。“这些能算是‘最中国的文化符号吗?”施晓亮有自己的见解,“意识形态的灌输,效果有限。世界看中国,最感兴趣的不是改革开放30多年来拔地而起的高楼大厦,而是那些中国独有的元素。”

“这些‘中国元素,老外更容易接受的另一个名字叫‘非遗,这是中国传统文化中的精髓。这些元素活在一些村寨(村落)中。但是,目前村寨保护的现状却不乐观,更多的保护只停留在政策和口头上,因为文化保护的效果不可能速成,不能为政绩加分。特色正在消失,保护刻不容缓。”

“什么叫刻不容缓?村寨里很多‘非遗传人大都已年过古稀,后继乏人,一个老艺人的辞世,往往标志着一门文化绝活的消失。”施晓亮说, “绝大多数中国人对自己的文化家底并不了解,怎么会自信,又怎么会让别人尊重?”

施晓亮认为,宣传很重要。“抱怨解决不了问题。全社会对民族文化的保护不够重视,最根本的原因是宣传不够。人们都没看到,怎么会了解?不了解怎么去喜欢?不喜欢又怎么会重视?不重视又何谈保护?因此,需要有人来记录、传播。”

去年8月4日,由国家民委指导、中国少数民族文化艺术促进会主办的“美丽中国梦·大美村寨行”活动在北京启动。作为该活动的策划人、发起人,施晓亮担任活动组委会执行秘书长、领队。

“习近平总书记讲到‘文化是最大的软实力、是最核心的竞争力、要‘讲好中国故事,传播好中国声音。国家民委也提出‘十二五期间在全国重点保护和改造1000个少数民族特色村寨。‘大美村寨行准备用10年时间(2013年-2023年)走访1000个大美村寨,从影像、文字等不同角度,让世界了解村寨所承载的中华民族博大精深的文化,动员全社会重视和保护村寨,保护民族文化。”

施晓亮说,“国家形象宣传,并非只是‘国家队的事,每一个中国人都责无旁贷。我最大的梦想就是带动更多人参与到宣传大美村寨的行列中,拍一系列民间视角的‘国家形象宣传片,通过现代传播手段,让更多人看到、知道。”

原汁原味的八大村寨

去年11月14日,“大美村寨行·贵州季”正式启程。施晓亮亲自驾车,自北京直奔黔东南。2000多公里的路程,他早已轻车熟路。

“贵州的民族、村寨数量众多,相对其他省份来说民族文化保持得更传统、更原汁原味一些。”这是施晓亮第七次踏上这片神奇的土地。

随施晓亮同行的采风团成员有五个:他的两个多年搭档(刘伟和娄平)、一对随队游学的父子(做传统文化教育的王强及其14岁的儿子王小帅),还有一名志愿者(自带摄像器材加入团队,协助拍摄、剪辑的90后蒋泽奕)。

“每个成员都很辛苦,但每天都很充实。白天开车赶路,忙着采访、拍摄,晚上还要撰稿、整理图片和影像资料等,经常不知不觉到了下半夜。”施晓亮说。

这次行程历时近一个月,走访了8个村寨。按顺序依次是:

1、黄平谷陇大寨:全村90%的妇女用苗歌对唱

这个村寨是苗族著名歌手阿幼朵的家乡,720户、3556人几乎全是苗族。谷陇大寨群山环绕,森林繁茂,梯田层层,沟壑交错。寨内苗家吊脚楼依山而建,错落有致。全村90%以上的妇女能用苗歌对唱。阿幼朵的母亲是国家级非遗(苗族老歌)的传承人,阿幼朵自小浸润在这样的民歌氛围中,耳濡目染。

2、黄平望坝革家寨:仍沿用氏族制度的“羿的后人”

望坝革寨历史悠久,至少有700多年传承,是革家历史文化保存得较为完整的村寨之一。中国56个民族之外,还有众多未识别的民族。革家人并不承认自己是苗族的一支。他们自称“羿的后人”,至今仍完整地保存着古僚人的氏族制度和生产生活方式。每个革家人家里的正厅上方,都供奉着弓箭模型,“上谢天星,下安地龙”。

3、雷山西江千户苗寨:中国最大的苗族聚居村寨

西江是目前中国最大的苗族聚居村寨,由十余个依山而建的自然村寨相连成片,居民多达千余户。在这里,苗族“原始生态”文化保留得非常完整,被称为“苗族露天博物馆”,是领略和认识中国苗族漫长历史与发展的首选之地。西江千户苗寨近年来声誉日隆,对旅游发展和民族传统保护的关系处理得比较得当,当地苗族百姓从苗族文化中得到了实惠,更有积极性自觉参与到对文化的保护和传承中来。

4、雷山郎德上寨: 惟一列入“国家文保单位” 的苗寨endprint

如果说西江是苗族文化活态的迪斯尼,郎德更像一座价值连城的苗族文化博物馆。实际上,朗德上寨古建筑群被列为我国第五批重点文物保护单位,是惟一的“国家文物保护级别”的苗寨。整个寨子的民居、吊脚楼、芦笙堂、风雨桥都是国家级文物。村民们的生活方式、民族节庆、绣花、唱歌、踩芦笙、跳铜鼓,都是国家级、省级“非遗”项目,他们按照祖训和寨规原样传承,一丝不苟。

施晓亮在采访时感受到了民族文化强大的“同化”作用。他们的采访对象,一位嫁到朗德的外省汉族媳妇,几年的功夫就被同化得“比苗族还苗族”,不仅唱苗歌、跳苗舞不输当地苗族姐妹,还绣得一手好苗绣,把苗绣产品集合成了一个小产业,让寨中人尝到了民族文化的甜头。

5、小黄侗寨: 天籁之音“侗族大歌”倾倒巴黎

侗族人常说“饭养身、歌养心”。1986年10月,小黄侗寨的9位侗族姑娘应邀参加“巴黎金秋艺术节”,这些非专业歌手以多声部、无伴奏的侗族大歌倾倒了整个巴黎。此后,小黄侗族大歌曾几度在央视春晚等国内外重大演出活动中频频亮相,倍受赞赏。

小黄侗寨四面环山,几百座吊脚木楼依水而建。村内寨外,处处有歌,事事有歌,歌是他们的语言,歌是他们的历史。村中大大小小的侗歌队就有20多支,孩子们从小就被母亲背在背兜中参加歌队排练,“不会说话就会哼调”一点也不夸张。

6、高华瑶寨:神秘的“瑶族药浴”

高华瑶寨只有百户人家,隐藏在从江县翠里乡东部山区的一片林海中。这里山高谷深,层峦叠嶂,森林覆盖率高达86%,有如世外桃源、天然氧吧。

“黔地无闲草,处处有灵药”,原生态、纯天然、无污染的野生植物,是瑶族人取之不尽的医药宝藏。每有客来,乡亲们不是招呼吃饭,而是安排洗“瑶族药浴”。灶堂里柴火正旺,硕大的铁锅中一捆草药厚厚实实高出了锅沿,在热气腾腾的水中泛着新绿。烧好的药水倒入杉木桶,人坐桶内熏浴浸泡,让药水深入五脏六腑。据说,洗瑶浴可消除疲劳、舒筋活血、祛骨节风寒,使皮肤富于弹性。传统上,瑶族妇女产后必洗药浴,三天后可下地劳作。

7、岜沙苗寨:“秦汉遗风”与“枪手部落”

岜沙离从江县城仅仅7公里,旅游早已形成气候,但岜沙苗民的“秦汉遗风”却丝毫没有受到外界影响。岜沙男子身穿自家纺织的亮甲粗布,以镰刀剃头,人手一杆火枪,个个如纠纠武士。这里因被公安部允许持有火枪,而成为了“世界上最后一个枪手部落”,入选“地球上最神秘的21个原生态部落”。 岜沙人信仰树神、太阳神,世世代代爱护树木、崇拜树木。他们生前不做棺材、死后不留坟头和墓碑的丧葬习俗与栽种生命树的习俗,都非常罕见,是其朴素生态观念的表现。

8、从江占里侗寨:不可思议的“生育奇迹”

占里侗寨坐落在深山密林中,是一个植被良好、民族风情浓郁的美丽侗寨。村外苍山叠翠,门前流水淙淙,一幢幢吊脚楼错落有致,鼓楼、风雨桥历历在目。这里有一个不可思议的奇迹,几乎每个家庭都有两个孩子,均为一男一女。占里几百年来,人口自然增长率为零,很多人将这一奇迹归功于“换花草”。这儿被誉为“中国人口文化第一村” ,更多是因为这里存有一整套系统的人口文化、生育观念。

“村寨游学版”的《爸爸去哪儿》

2011年,征得14岁的女儿同意后,施晓亮为她办理了休学手续,带她加入到“走进56个民族家庭十年回访”活动媒体联合采访团中来 。180多天,20多个省市自治区,行程8万多里。“虽辛苦,但女儿学到了其他同学无法学到的知识,受益终生。”

如今,“大美村寨行·贵州季”中,也有一个 “小游学者” ——14岁的王小帅。小帅因对学校生活“感觉心累”,半年多前就退学了。父亲王强借担任“大美村寨行”司机的便利,“半哄半骗地把儿子拉入到这一活动中”。

“王强从事的是传统文化教育,深知传统文化对年轻一代的重要性,他想让儿子来一次‘村寨游学。儿子是游学的主角,父亲是陪读者,我和另外几个人就成了游学的督导。”施晓亮说。

这次“村寨游学版”的《爸爸去哪儿》,让小帅收获颇多,从最初的厌烦到渐渐喜欢。长途远行让他学会了忍受和适应,每天与各色人等打交道让他学会了沟通与交流,村寨的体验让他知道了中国的民族文化很美、很丰富。他学会了摄像摄影,学会了倾听别人的意见。

小帅在《游学日记》中写道:“这些天虽然经常上不了网,但我与爸爸这一行人大部分的时间里都很快乐。”

“小帅是在爷爷奶奶的宠爱下长大的。通过这次活动,小帅提升非常明显,有了团队意识,能把交代的工作提前完成。在接触了几家特困户后,有了同情心、感恩心、知足心。同时,在少数民族村寨里面,视野开扩了许多,见到很多以前想都想不到的世界,孩子非常开心快乐,我们做家长的也受益匪浅。”王强对儿子的变化感慨颇多,他在活动结语中写到。

刚开始时,小帅经常向“施大爷”抱怨“饭菜不合口,贵州任何菜里都放辣……” 几天后,“施大爷”欣喜地看到了这个“差生”的不少优点:“他耐受力强,机灵聪明,办事能力强。每次锁车门,总忘不了逐个车门拉拉试试,比他爹细心;他责任心强,交待给他擦拭车窗的任务总是完成得很好,这在叛逆期的年龄来说,实属不易……这个年龄的孩子,课堂上给不了他们全面的营养,经历是人生最大的财富。”

“我们的村寨游学活动,今后还将开展。让大家特别是孩子们知道,真正好玩的地方、有价值的地方,不是在迪斯尼乐园、游乐园,而是在我们神秘而充满魅力的村寨里。”施晓亮说,“传播民族文化也得从娃娃抓起,这也是对孩子进行民族文化宣教的最好方式。”

建立“中华非遗影像博物馆”

打开“大美村寨行”活动的官方网站“中华村寨网”,内容的精彩和丰富令记者眼花缭乱。这是施晓亮和他的团队几年来,小鸟筑巢般一点一点构建起来的“我们自己的平台”。

以此为基础,他们与很多媒体合作,星火燎原地把影响辐射开来。其中,腾讯网以新闻、图片、视频、公益等多个频道与活动全面合作,腾讯名牌栏目《中国人的一天》为“大美村寨行”制作了专辑,在社会各界获得了广泛影响。endprint

与记者一起翻看“大美村寨行·贵州季”缤纷精致的页面时,施晓亮感叹“我们还做得远远不够”。

“今年6月底,我们马上要启动‘大美村寨行(第2季),与多个传统文化保护组织一起,号召大学生、媒体人、摄影者走进民族特色村寨,用图片、视频记录让他们感动、震撼的民族家庭、民族故事、民俗文化,从不同角度向海内外展示‘美丽中国·大美村寨,让世界了解民族村寨所承载的中华民族博大精深的文化,动员全社会重视和保护村寨,保护民族文化。”

谈及最终的目标,施晓亮变得很郑重:“我们这个团队不年轻了,我快半百了,其他人也已近不惑,在这个竞争激烈的商业社会中我们还有梦。我们所做的,不是一份商业,甚至也不是一份事业,而是一份理想。我们的最终目标是建立‘中华非遗影像博物馆。”

“确切地说,应该是个网上博物馆。就是为每一个民族、每一个村寨都建立一个展厅,我们拍摄、收集、整理的资料,是各个展厅里前期填充的内容,它们就是模板,然后吸引各地、各民族、各村寨把他们精彩的、不受重视的、行将消失的好东西拍下来,集中在这里让世界分享。网络无国界,任何人都可以打开电脑看到这些大美村寨。看着不过瘾,他就可以按图索骥前往。记录就是最急迫的保护,把那些后继无人的非遗绝活记录下来,让子孙后代寻有源头、学有出处。”

此外,他们还计划10年走访历程结束后,把浩瀚的影像资料做成一部“中国村寨版的国家形象宣传片”。“我想,这部我们花10年时间做成的 ‘国家形象宣传片一定能够真正走心,真正打动全世界……”

就只做这件事了

尽管相比实体博物馆而言,构建网上非遗影像博物馆相对简单,但细细盘算,长达10年的大美村寨行,记录、拍摄、整理、传播,也是一笔不菲的费用。

“干正事,只要大公无私,不会缺钱。”施晓亮说,“17年来,每一次大活动,都有人出钱、有人出力、有人出资源。中国的公益力量越来越壮大,保护我们民族的文化,这是最大的公益。”

“不是所有的事情都需要商业模式。中国社会市场化程度再高,也总有一批心怀梦想、忧国忧民的爱国者。保护中华民族的文化根脉,这个伟大的工程,不是我一个人、一个团队、几个媒体所能完成的,它需要更多的人参与、加入。‘我的力量很小,‘我们的力量无穷!”

2001年,施晓亮在踏上“走进56个民族家庭”行程前,白岩松对他说:“作为一个蒙古族人,我对民族文化消亡的速度比别人有更深感触:我爷爷是草原上正宗的牧民,一句汉话听不懂;父亲是草原上第一个大学生,汉话蒙话说得一样好;我出生在海拉尔,蒙古族习惯相当少了;我儿子生在镇江,活脱脱是个小汉人了。再对我儿子说起他老爷爷‘天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊的游牧生活,他听着比格林童话还要遥远陌生。仅三代人,蒙古族文化就这样在我们家消失了。等我儿子长大后回到草原,蒙古文化赖以生存的载体——草原可能都没了。”

白岩松的这一番话,更让施晓亮觉得探访与记录民族文化的紧迫性和重要性。而女儿的一句话让施晓亮动力无穷——“一个人的力量再小,只要他愿意并付出努力,就能让这个社会向着美好靠近一点点。”

施晓亮的女儿今年17岁,她已有了自己的人生规划——“大学毕业后,我不会去当什么白领,我要加入父亲的民族文化保护队伍中,为向世界传播大美村寨、大美中国尽一份力。”

“最初我可能走得比较孤单,现在,我们这支队伍越来越壮大,有越来越多的人与我们同行。”施晓亮把目光投向大美村寨行的LOGO,面露笑容,“一双手,捧起56个多彩圆点,形成一个心形。这是个一眼即懂的喻意:把56个民族捧在手上、装在心里。”

17年的行走,施晓亮已经走过激情冲动的年龄,他对《中国周刊》记者说:“此生,我可能就只做这一件事了。每个人来这世上一趟都有使命,难得清醒,我永远记着一句话:‘不忘初心,方得始终。”endprint