日本语构造传达语法简述

辛奕嬴

(杏林大学国际协力研究科,东京 192-8508)

日本语构造传达语法简述

辛奕嬴

(杏林大学国际协力研究科,东京 192-8508)

日本语构造传达语法,使用历时研究的方法,从认知角度通过构造模型和时空模型来揭示线形语言背后的心理机制,以此来解释日语中的各种语言现象。文章简单介绍了日本语构造传达语法的定义、研究方法及所涉及的课题,可为日语研究者及认知语言学研究者引进一个新的研究视角。

日本语构造传达语法;构造模型;时空模型

语法是语言学研究的一个基础且重要的课题,一直以来备受语言学研究者的关注。语法可分为描写语法和说明语法。在日本,日语语言学研究者从各种角度对日语语法进行了充分的描写。其中山田语法、松下语法、桥本语法、时枝语法最为著名。日语语法研究虽然取得了许多可喜的成果,但从说明语法的角度来解释日语语法的研究者却为数不多。

日语语言学研究者今泉喜一,于2000年在其著作《日本語構造伝達文法》[1]中提出了“构造传达语法”这一设想,即以人的认知为视角,从历时的角度对现代日语的语言现象进行解释。依据此设想,今泉喜一于2003年出版了《日本語構造伝達文法(発展A)》[2]一书。该书从复句及多义句的角度对日语表层的语言现象进行解释说明。2009年出版了《日本語態構造の研究:日本語構造伝達文法(発展B)》[3]一书,提出了“原因态”〔-(s)as-〕、“受影态”〔-(r)ar-〕、“许容态”〔-e-(-ur-)〕三个新概念,并从构造的角度对三者进行了详细的考察和论证。

日本语构造传达语法,于2002年被美国名人录Marquis Who's Who收入。日本语构造传达语法不同于传统语法研究,它是基于发话者在前语言阶段所形成的意识对表层语言的语法现象进行解释和说明,属于说明语法。

1日本语构造传达语法的定义及研究方法

今泉喜一认为,话语在传达出来之前,已经在大脑中形成了某种描述客观事实的逻辑模型(即构造模型)。这种模型产于人对客观事物的判断层面,深于表层语言,是产生表层语言的逻辑基础。这种逻辑模型具有一定的普遍性。发话者依照此模型将意识转换为具体语言。而听话者,将语言解码,把具体语言还原为该构造模型,从而达到对话语的理解。依据此设想,今泉喜一对日本语构造传达语法作出如下定义:

「日本語話者が判断の構造体をことばで(描写して)聞き手に伝達する、そのありさまを解明しようとする文法」であるので「日本語構造(描写)伝達文法」という名称になっているのである[4]1。

因为这种语法是解释操日语的说话人用语言(描写)把判断的构造体传达给对方的过程,所以把这种语法叫作“日本语构造(描写)传达语法”。

笔者认为,今泉喜一所提到的模型,正是发话者对客观事物认知的最后阶段所产生的具有整体性的前语言结构。即:此模型为被认识的事物的抽象化模式,是形成表层语言的前阶段模型。

这种模型是以什么形式存在于大脑之中,或者日本语构造传达语法又是如何揭示在话语表现出来前大脑中所形成的这种逻辑关系的呢?今泉喜一对此提出了构造模型和时空模型。他认为,从对现实的认识到具体语言的转换,是通过构造模型和时空模型实现的。时空模型是构造模型的基础,构造模型是基于时空模型所形成的具体逻辑关系。笔者将分别对这两个模型进行详细介绍。

1.1 构造模型

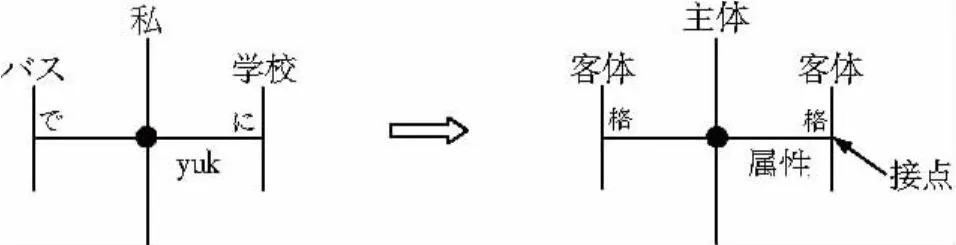

构造模型是在前语言阶段形成的一种判断形式,它通过形态素之间的关系来展现语言的最初逻辑形式。今泉喜一认为,构造模型是以图1这种形式储存于大脑之中的。a为立体图,b为平面简化图。

图1 构造模型

图1b(下文以此图为基准进行说明)中,横线表示构成事物或事件的主要关系,即动作、行为、状态等,构造传达语法称之为“属性”。“属性”由动词的词干充当。属性(横线)中心的竖线表示动作、行为、状态等的主体。横线两端的竖线表示构成事物或事件的必须或非必须要素,如时间、场所、工具等。它在构造传达语法中被称为“客体”。“客体”与“属性”的交点叫“接点”。接点处存有“格”,详细标识出“客体”与“属性”的关系。今泉喜一认为,人类对事物或事件的认识,最初是以图1的形式储存于大脑之中。如“私はバスで学校に行く”(我乘汽车去学校)这一事件以图2的形式存储于大脑中。

图2 事件“私はバスで学校に行く”的构造模型

从图2可知,“私はバスで学校に行く”这一事件的主体为“私”。“yuk-”是“行く”的词干,表示事件的主要关系,即“属性”。而作为工具的“バス”和场所的“学校”成为构造模型的客体,他们与属性“行く”形成了“で”格和“に”格的关系。“[●]”表示在语言表层上体现为“は”的形式。当表层语言为“が”时,主体与属性的交叉点则不使用任何标记。图2显示了“私はバスで学校に行く”这一事件在大脑中的抽象还原的场景。

当“私はバスで学校に行く”这一事件置于过去时的语境中时,其构造模型如图3所示。

图3 事件“私はバスで学校に行った”的构造模型

图4 事件“彼の歌った歌は事務所からCDで発売される”的构造模型

图3与图2相同,“私”表示构造的主体,“バス”和“学校”表示构造的客体,“yuk-”是“行く”的词干,表示属性。而位于属性下方,与主体交叉的两条短横线“t-”和“a-”表示的是“完了体”。“t-”和“a-”是“た”拆分出的形态素。

图4表示的事件“彼の歌った歌は事務所からCDで発売される”(他唱的歌被事务所制成CD销售)涉及“时”“体”“态”等概念,形成较为复杂的构造模型,限于篇幅,这里不作说明。

图2、图3、图4所表示的构造模型,是通过时空模型的心理认识所形成的①时空模型参见1.2节。构造模型是日本语构造传达语法的基础模型,贯穿于整个语法体系。今泉喜一认为,所有语言在传达出来之前,都以图2、图3、图4这种构造模型的形式在大脑中表现一定的逻辑关系;说话者通过语言把这种模型描写出来,传达给听话者,而听话者解码语句,使构造模型再现于脑中,从而达到对话语的理解。今泉喜一认为,这种构造模型是语言的深层结构。

1.2 时空模型

时空模型是人类理解客观事件时所形成的心理实现,是对客观事件的时间表现的符号化。日本语构造传达语法区分“时”和“体”,并分别对此进行考察。

在时间表现上,今泉喜一使用小船顺流而下的例子来展现事件的“过去”、“现在”和“将来”。参见图5。

图5 时空模型之“时”②今泉喜一2013年5月的讲义《テンスとアスペクト(1)》第3页。笔者稍有改动。

以说话者为中心,当小船位于A的位置,事件的时间表现为“将来”,表层语言体现为“ル”形;当小船到达B处时,事件的时间表现为“现在”,表层语言体现为“テイル”(动作动词)或“ル”(状态动词)形;而当小船达到C处时,事件的时间表现为“过去”,表层语言体现为“タ”形。

图5为不同时间段在语言上体现出来的不同形式。事件除了时间(即“时”)之外①当然,日语中也存在“有时无体”“有体无时”“无时无体”等现象。关于“时”与“体”的具体研究,请参见今泉喜一即将出版的《主語と時相と活用と-日本語構造伝達文法·発展C-》。,通常还伴随一定的“体”。对于“体”,今泉喜一是以图6的形式表示的。

以“着物を着る”(穿衣服)为例

图6 时空模型之“体”②今泉喜一2003年5月的讲义《テンスとアスペクト(1)》第4页。

图6的“●”叫“言及点”,数字代表每个言及点。图6分为3个部分,涉及6③今泉喜一认为,言及点0及言及点7同样也存在于人的意识中。本文不对言及点0及言及点7进行介绍。具体请参见[4]第23.3①节及[2]第A4-4节。个主要的言及点④除主要言及点外,每2个单位数字之间还存在1个辅助数字,详见图7。。今泉喜一认为,从“体”的角度来讲,事件或行为都具有图6所示的几个阶段。正是由于事件或行为含有这些不同的阶段,表层语言才产出不同的表现形式(不过对于“忘却”这一阶段,日语没有对应的表现形式)。同时,即使表层语言具有相同的表现形式,说话者编码或听话者解码语言时,也存在着对事件或行为的不同心理认识的可能性。

以图6“穿衣服”为例,言及点1表示穿衣服这一行为的发生,即“开始穿衣服”(日语表现为“着る”);言及点2表示正在执行穿衣服这一行为,即“正在穿衣服”(日语表现为“着ている”);言及点3表示穿衣服这一行为的结束,即“穿完衣服”(日语表现为“着た“);言及点4表示穿衣服这一状态的持续,即“穿着衣服”(日语表现为“着ている”);言及点5表示穿衣服这一状态的消失,汉语没有对应的表现方式,相当于“脱衣服”(日语表现为“着ていた”);言及点6表示穿衣服这一状态在记忆中继续,即“穿过衣服”(日语表现为“着ている”)。

图6中的言及点2、4、6的日语表现形式虽然皆为“テイル”形,但在说话者或听话者的认识中却属于事件或行为的3个不同阶段。把图5和图6合并起来,即为日本语构造传达语法的时空模型。在时空模型中,今泉喜一采用数字化的形式。参见图7。

图7 时空模型

图7为日本语构造传达语法中的第二种模型——时空模型。方框上的数字1至6表示6个主要言及点“●”。用“’”和“””标识的数字,如2’、2”等数字则表示更为细化的“体”。直线上的两位数表示说话的时间点。箭头叫作言及线,指出某一事件的“时”与“体”。“◎”表示不需要划分“体”的事件,即“有时无体”。

例1.5分後じゃ、まだ着物を着ているから、もうちょっと後にして。22”

例2.来週は、もう着物を着ているから、ドレスにしょう。06/16/26/36/46/56/66”

例3.着物を着ているから、あんまり食べられない。44

例4.明日は着物を着る。0◎[4]157

从语言的表现形式上看,例1~例3都使用了“着ている”这个相同的表现形式。但从心理认识或事件行为上看,例1、例2、例3却产生在不同的“时”“体”阶段中。

如例1的“着ている”,传达的是衣服尚未穿完,还在打扮的状态,所以在时空模型中用20+2”=22”表示。即以现在20为说话的时间点,“体”为经过2通向3(完了)的进行体,即“现在进行的继续”。而例2中的“着ている”,则传达“未来结果记忆”这样的“体”,即言及点6或6”。00、10、20、30、40、50、60这7个说话的时间点与言及点6和6”都可以连接来表示出例2中的“着ている”。也就是说,例2在心理上的“时”“体”表现将有7种可能性,即06、16、26、36、46、56、66”。例3中的“着ている”,传达的则是现在的“时”和“结果状态继续中”的“体”,用44表示。而例4则表示一个“有时无体”的行为,或者是“体”无需强调的行为,所以用◎表示,即“衣服尚未穿”,其发话时间点处于00点的位置。

时间模型细化了“体”,对“时”与“体”分别进行了较为细致的考察。笔者认为,细化后的“体”与“时”相结合能够很好地通过语言表象还原事件或行为的本身,以便揭示语言背后的心理机制。

3 日本语构造传达语法的主要研究课题

日本语构造传达语法主要基于构造模型和时空模型,运用历时研究的方法来解释日语中的各种语言现象。到目前为止,日本语构造传达语法的研究成果主要集中在3册书中,即《日本语构造传达语法(改订12年版)》[4]①改订12年版的理论思想由2000年版《日本語構造伝達文法》[1]首次提出。2005年由于库存不足,借增订的机会,对书中个别字句进行了修正,作为《日本語構造伝達文法(改订05年版)》[5]出版。2012年库存再次不足,对文中个别字句再次进行细化后,作为《日本語構造伝達文法(改订12年版)》[4]出版。、《日本语构造传达语法(发展A)》[2]、《日本语态构造的研究——日本语构造传达语法(发展B)》[3]。这3册书主要涉及了“时”“体”“态”“否定”“复句”“复主体”“主语”等语法现象。在此简单介绍一下每本书所涉及的内容。

“改订12年版”共42章,涉及9个主题。即构造模型,要素分类,态,体(局面指示体系),时和体(时间和局面),“ある”和“いる”,复主体,否定(时空否定、否定基本构造与描写、否定构造等),“の”及诸题等。

“发展A”共19章,涉及3个主题。即主格与“を”格,“テ”与“タ”,复句〔条件表现(1)、“まえ、あと、とき”、从句的时与体、实体修饰法(1)〕及诸题。

“发展B”是在今泉喜一的博士论文基础上修订的,共9章,主要从3个方面来探讨日语的态构造。这三个方面分别为原因态与许容态、许容态的词干化(二段与一段化)及态扩张产生的新动词。

日本语构造传达语法,已从一个崭新的角度对日语的方方面面进行着深度的探索和考察,被认为是一个较完整、较系统的语法体系。

4 结论

日本语构造传达语法,通过构造模型和时空模型模拟出事件或行为在大脑中的存储形式,揭示并还原线形语言的本来面貌,由此解释表层语言现象。笔者认为,构造传达语法所涉及的结构为前语言阶段的结构,虽属深层结构范围,但应属深层结构中较表层、较接近于表层语言的结构。这种结构的形成是建立在人对事物或事件的完全认知基础上,是对事物或事件之间关系在心理上的直接且整体的反映。这种语法体系应属认知语言学研究范围之内。

[1]今泉喜一.日本語構造伝達文法[M].东京八王子:揺籃社,2000.

[2]今泉喜一.日本語構造伝達文法:発展A[M].东京八王子:揺籃社,2003.

[3]今泉喜一.日本語態構造の研究:日本語構造伝達文法発展B [M].京都:晃洋書房,2009.

[4]今泉喜一.日本語構造伝達文法[M].改訂版.东京八王子:揺籃社,2012.

[5]今泉喜一.日本語構造伝達文法[M].改訂版.东京八王子:揺籃社,2005.

责任编辑:柳克

A Brief Introduction to Japanese Grammar for Conveying Deep Structure

XIN Yiying

(Graduate School of International Cooperation Studies;Kyorin University,Tokyo 192-8508,Japan)

Japanese grammar for conveying deep structure uses diachronic research method to reveal the mental mechanism which works behind the language by structural model and time-space model from cognitive linguistic point of view.Thus,all kinds of linguistic phenomena in Japanese are explained.In this paper,the definition of Japanese grammar for conveying deep structure,research method and subject are introduced briefly,which provides a new point of view for Japanese researchers and cognitive linguistic researchers.

Japanese grammar for conveying deep structure;structural model;time-space model

H364

A

1009-3907(2014)07-0914-04

2014-03-03

辛奕嬴(1982-),女,辽宁营口人,博士研究生,主要从事认知语言学和对比语言学研究。