教材 “超结构”探析

田 玫,辛学文,康长君

(1.哈尔滨学院理学院,黑龙江 哈尔滨 150086;2.哈尔滨市第113中学校,黑龙江 哈尔滨 150010;3.哈尔滨市道里区教师进修学校,黑龙江 哈尔滨 150010)

对教材结构的研究一直以来很少被研究者或是一线教师所关注,教材一直充当着范例、习题、目标的角色,只关注其结果性的一面而忽视了其过程动态的发展和变化。随着新课程改革的不断深入,在1999年至2004年短短的5年时间内,教材的编排体系打碎了2 000多年实践中积累下来的教学体系,建立起一个新的教材体系。新教材中知识的系统逻辑性结构处于隐性地位,取而代之的是凸显过程性和发展性的各个板块的相互交织,散见于初中各个学习阶段。教材中带有结论性和概念性的内容较以往大大减少,教材已不能被简单地看成范例、习题抑或目标,而更多的是将其视为一种案例、一个话题、一条教学线索。对现有的新教材知识编排设计的评论褒贬不一,但我们认为除了教材的编制理念、编制思想,其中新的一点,即是对教材结构的再分析。只有对教材结构的重新审视和关注,我们的教学才会真正“动”起来、“活”起来。而对教材分析的主体无疑包括教材编制人员和一线教师。那么,站在教材编制人员的角度,对教材进行结构分析意在找到教材中知识的定位:选择、组织、关联与内隐的知识成分所组成的系统。而站在教师设计教学角度,对教材进行结构分析意在更好地把握知识外在特征,挖掘知识内涵、拓展知识外延,在教师和学生头脑中形成知识的完备化关联结构。具体操作目的也在找出教材的整体性和层次性的特征,各组成要素之间的相互联系。综合二者,教材究竟应该是一种怎样的结构呢?

一、从知识超结构观看教材结构

之所以从知识结构的研究视角去研究教材结构,是因为教材的编制对象是知识。做一个比喻:知识其实就是教材的细胞元素,而教材是知识的负载体。教师用教材教,教的却是知识。那么,知识的结构怎样呢?知识包括两个方面:一是“知”,二是“识”。 “知”的性质是随着知识的进化而变化的,而“识”的性质则是随着知识的散播而逐渐加深的。不同的知识观对知识的性质有不同的认识,而在教育领域,对知识性质的认识必须引入“知识进化”的视角。从“进化”的角度看,知识的性质是不断变化的:当知识尚处于“发现”阶段的时候,知识是不确定的,它以活动的状态处于发现者的头脑中,表现为一种“个人知识”。当知识一旦被作为发现的结果、用一种明确的逻辑形式 (如某一定理)表述出来时,知识就具有某种确定性和客观性。当知识要重新被人理解和学习的时候,知识就必须再次以过程性的方式存在,具有某种动态的特点,恢复其与人的情感及共同体的思想氛围的密切联系。这说明知的性质是随着知识的进化而变化的。而知识的结构是知识的一部分,结构的课程观念早在布鲁纳之前就存在,但布鲁纳开辟了自觉关注结构,并对结构做了独特解释的时代。虽然结构主义与科学主义靠近,与分析学派有天然的联系,但是,结构思想与方法的普遍意义是课程所不能忽视的。知识的结构观虽然未被明确的理论提及,但近年来对知识观的研究也在关注着知识的结构特点。如果将结构思想一概拒之,我们将失去一些东西,如果不注意结构主义的局限性 (或片面性),我们也将会失去一些东西。结构主义知识观 (姑且这么认为)过分看重共时性、封闭性 (或自身调整性),这是要加以改造的。而且,仅仅是把历时性、开放性掺和进去还不够,还可能需要对最基本的要素概念换个视角 (结构视角之一)来看待。我们从成分、从要素那里看到结构,但是,我们所看到的成分就不应当只是基本概念、基本原理,还应当看到成分周围的成分 (后者需视为成分的组成部分),看到成分周围的文化、精神、历史,可简单地称这种包含有外围成分的成分或要素为超成分或超元素。也就是说,我们宜于用超结构的眼光来看待知识,或者说,知识本身就具有超结构性。那么,作为知识附属的载体——教材,其结构便组成了一个大的系统,一个开放的、突出“再创造”的教材结构体系。

二、对突出“再创造”结构的教材内容结构分析

(一)从传统教材到突出知识应用结构的教材转变

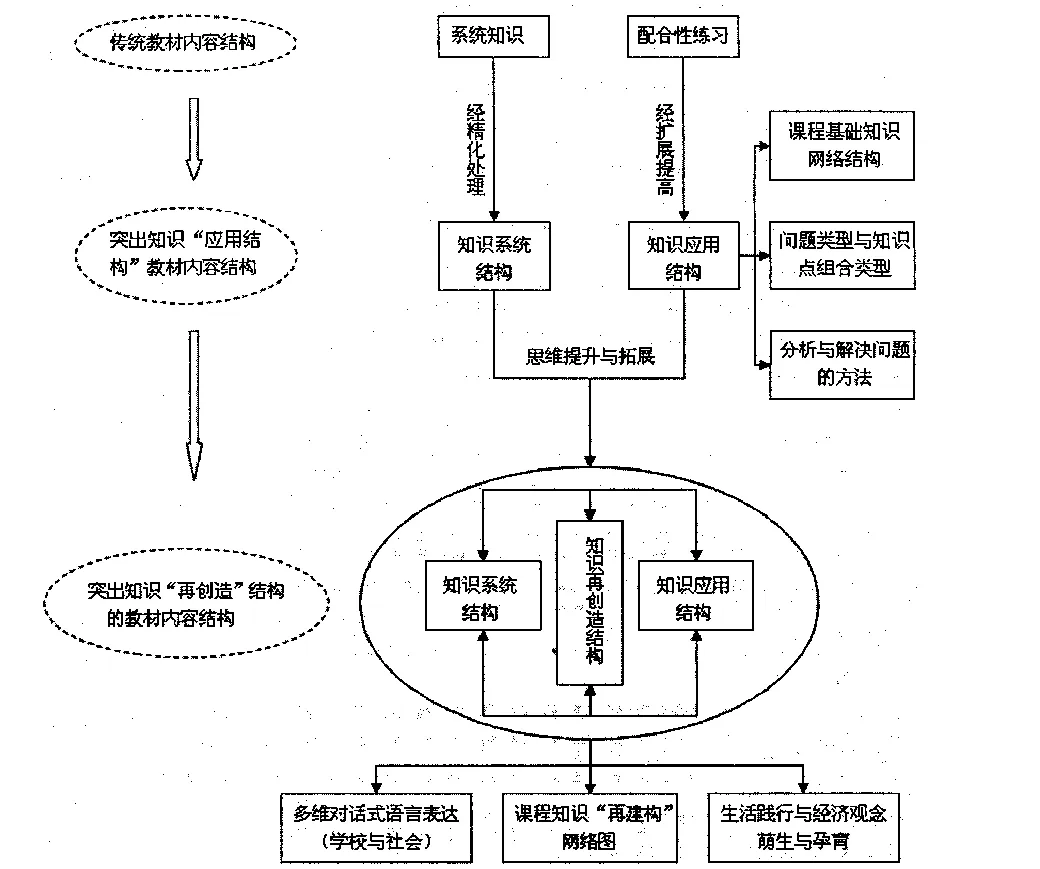

从图1给出的三种教材结构的方框图可以看出:突出知识应用结构的教材对传统教材的发展主要有两个方面:一方面是基础知识部分从原来的系统知识讲授,经过科学的精化处理成为精讲型的知识系统结构;另一方面是原来的练习题等主要对知识讲授起辅助配合作用的知识应用部分,经过科学系统的设计,成为知识应用结构部分,它由以下三部分组成:

1.课程基础知识网络结构

这一部分包括课程基础知识网络结构和基本训练习题,与知识系统讲授不同的是,这一部分是从课程整体出发,结合应用对课程基础知识的再认识,要求进一步从本质上发现知识点之间的纵横联系,深入理解,融会贯通,并以分类、综合等重组方式形成便于记忆、理解和应用的知识系统。

2.课程问题类型与知识点组合类型

这一部分包括本门课程所涉及的问题类型与知识点组合类型,以及学科基本能力训练习题。要求归纳出本课程所涉及的教学应用和实际应用问题的基本类型,以及在解决问题过程中知识点的组合方式与应用程序,还要给出有关分析和解决这些问题的知识点组合基本类型。

图1 突出“再创造”结构的教材内容结构示意图

3.分析和解决问题的方法

这一部分包括上述每一类型问题的分析和解决方法的归纳及学科综合能力训练习题。综合应用本学科和相关学科知识分析和解决问题的基本思想、基本方法在分析和解决问题时具有广泛迁移性,应放在相当重要的位置上,做到归纳齐全,分类科学,例题典型。

(二)从突出知识应用结构的教材到突出知识再创造结构的教材

突出知识再创造结构的教材对突出知识应用教材的发展主要从系统论和关系论的思想出发而形成的。

1.从宏观层面看:是基于系统论的支撑。我们说课程实施在于教学,教学的过程即是复杂的、非线性的和动态的,存在着种种不可预期性和不确定性。而作为课程实施的文本,则同样拥有整体的系统完整性和部分的相关性。一方面,“知识再创造结构”是“知识系统结构”与“知识应用结构”的动态生成;另一方面,“知识再创造结构”给予“知识系统结构”与“知识应用结构”思想上的指导和目标上的指引。

2.从微观层面看:是基于关系论的支撑。“知识系统结构”内部如何形成一个完备的系统,如何凸现学科的整体结构和发展脉络。“知识应用结构”内部如何做到各模块、图式、思想、方法以及拓展延伸意识及实践的交织和延展。“知识系统结构”与“知识应用结构”之间如何获得融适,而最终形成整个的“知识再创造结构”值得我们思考。

(1)多维对话式语言表达 (学校与社会)

作为课程实施的鲜活“文本”,要求我们改变长期以来教材的陈述方式,超越过去单一的“作者独白式文字阐述”,走向丰富的“多维对话式语言表达”,实现文字叙述与图像呈现的联系、概念阐述与事实数据的联系、知识理解与实际分析的联系、时代阐释与经典论述的联系。

(2)课程知识“再建构”网络图

教材不仅要让教师实施再创造,也要成为教师再创造的蓝本,而不能一味要求教师二次开发教材。这就是说教材中的情境、例子、练习、拓展等都要给教师二次开发教材的契机,起码也必须是一种索引、一种导向或是蕴涵一种易察觉和挖掘的思想。知识“再建构”网络图不仅是学生认知结构的完善与发展,也是教师职业再发展再提高的过程。而知识“再建构”网络图的完备程度除了与教师的观念、教育理念、教学技能的紧密相关,教材内隐的课程思想线索也发挥着不可替代的作用。

(3)生活践行与经济观念萌生与孕育

在生活践行方面,教材是否具有以下功能:激发学习动机、丰富教学环境、提供练习机会、开发网络资源。在经济观念萌生与孕育方面,我们知道,理科教育是科学教育的重要组成部分,在理科教学中将理科教育与社会、经济、文化紧密联系,与人文教育融合在一起,是理科教育的新目标。此外,培养学生的经济意识和经济思维,培养学生形成人类可持续发展观念,培养学生市场经营效益观念,培养竞争意识,培养学生个人理财能力,也是我们适应社会所必须的。而在这一方面,我们的教材通常注重以理科学科的逻辑为结构主线,但在内容和形式上却很少渗透学生中心课程理论和社会中心课程理论的思想,反映在教材中则在知识的主线上,则将与理科有关的社会、技术、工农业生产、市场、国情等知识相脱离。现在的教材在逐步向这一目标发展,已做的工作除了在开始的情境引入中以“生活与学科”的形式导入,在课后的拓展延伸板块中也有一定程度的涉及。但是从理科与上述领域的联系来看,则依然做得不够。教材应以板块的方式呈现给学生,教材中经济素材的编排应具有以下四个方面的特点:一是经济素材作为理科与社会的连接点,即经济素材作为营造真实问题情境的背景,将经济问题作为理科知识引入的背景;二是经济素材作为理科知识的拓展;三是将抽象的思维问题类比为经济问题;四是将经济观念与理科知识融为一体 (经济意识是在再发现的过程中培养出来的,而不是总结启发出来的)。

综上所述,我们应以完整教学过程为“经”,并以系统教学活动组分为“纬”,来建构新教材结构。

[1]苏鸿.论中小学教材结构的建构[J].课程· 教材·教法,2003(2):9-13.

[2]吴家樑.从两种初中数学教材的比较看初中数学课程改革[D].苏州:苏州大学硕士专业学位论文,2008.

[3]赵庆华,赵姝玲,孟建国.关于普通高校教材研究的几点思考[J].中国建设教育,2006(12):11-12.