藏东石刻

范久辉

昌都地区是西藏吐蕃时期石刻分布最多的地区。探寻这些石刻,似乎是对“唐蕃古道”沿途节点的考证,千年的时光早已让古道的样子模糊,但会说话的石头还在传递着吐蕃时期藏东艺术的余温。它们是汉、藏、印等艺术交流的典范,也是佛教在藏东地区弘传的一个辉煌的见证。

在昌都地区的一些民间传说中,文成公主当时进藏的路线有好几条,而察雅县的香堆乡是这几条路线的交汇点。如在民间传说中,文成公主是从四川的德格县进入西藏,经江达县在贡觉县的通夏寺短暂停留,在此地用琉璃瓦建了个拉康后,经拉妥乡的达莫寺到达察雅县的香堆乡;另一个传说是认为她是从云南进藏,经芒康县的邦达乡,刻下然堆村的达琼大日如来造像后到达贡觉县,后到达察雅县的香堆乡。

虽然传说中的文成公主似乎具有“分身术”,不过这些进藏路线都应是唐蕃古道的藏东段,并与以后藏东段的“茶马古道”暗合。在古时交通极度不发达的境况中,交通路线也相对不确定,不同方向的路线如蛛网纠结,在一个节点汇合后,再分散,这应是当时交通状况的写照。

在清时驻藏大臣的进藏路线中,香堆乡也一直是个重要的驿站。康熙五十九年和乾隆五十六年,两次用兵西藏皆取此道:“岭高悬月小,涧窄受风长。树树留残雪,人人怯早霜。预愁枯宿苦,犹念起行忙。已到乍丫地,何须说里塘。”清代文人黄沛翘在《西藏图考》一书中留下如此诗句。

香堆的向康大殿

从察雅县城出发,翻过小山坡,藏东南红土地的脆弱与壮美一览无余的展现在眼前。说它脆弱,一个细小的河流,就能把两岸的山体冲刷出巨大的沟壑,从谷歌地图看,应是一个永恒的伤痕;说它壮美,近处远处山体在远古的造山运动中,在地表深处炽热岩浆作用下,层层不同色彩的石岩就此点缀在红色的山体中,令人惊叹。察雅县到香堆乡近百公里的路线中,都是在这种风光中穿越的。

香堆乡坐落在一个平地上,相对于公路,平坦的它就是一个大平原了。几千年的重要交通节点,现在因察雅县县城定址烟多镇,变得寂静了很多。街上,懒洋洋晒太阳的狗比行人还多。香堆乡政府上方的那一片壮观到近乎辉煌的废墟是最容易吸引眼球的建筑。高地之上,庙宇紫红色土质的框架尚在,虽是断壁残垣,但嵯峨多姿,严整富丽。远远地透过狭长的方窗洞,可见蓝天上蝉翼般的薄云。废墟的背后稍高处仍是废墟,错落有序;再远处,是浑圆的紫红色山,与全部的废墟浑然一色一体,壮烈凄惨。

著名的香堆向康大殿位于香堆乡的中心,其四周的围墙是一个个的商店,信徒们在转经同时,也能在这些商店中买到针头线脑、青菜萝卜干、干肉等各式商品。8世纪中叶,“七觉士”之一的毗卢遮那被迫流放到康区时,曾在察雅窝额的吐杰降钦寺中译经。史书中记述的“窝额”吐杰降钦寺是指察雅的香堆殿堂。它是座坐西向东的藏式二层平顶楼。主殿面宽7间,进深5间,中央由2根长柱托起天窗,以便采光、透气。察雅人叫弥勒佛为“向巴”,向康大殿的主殿内自然主供弥勒佛与八大菩萨。主殿的形式是藏族早期典型的回形走廊式殿堂。信徒在此进行供养时,僧人会在弥勒佛前吹响大海螺。海螺声浑厚低沉,与昏暗的充满酥油味道的殿堂一起,构成立体的光怪陆离的虔诚画面。虽说是吐蕃时期弥勒佛,但在近千年信徒们不断涂金彩绘下,与大昭寺释迦牟尼十二岁等身像一样,已然没有吐蕃的韵味了。主殿前面的经堂是1658年扩建而成的,其四壁与弥勒佛的回形走廊上的壁画也应是当时所绘。文化大革命时,主殿被改成香堆乡的粮食仓库,壁画因此而相对保存良好。

向康大殿的南殿也是一个重要的朝圣场所,里面供奉着大日如来,据说也是吐蕃时期的遗存。大日如来头面为倒三角形,瘦削、高发髻,只是经重绘已难见其原始气象,不过还能依稀看到他庄严肃穆,悲悯众生的神情。一个与我同时在殿中朝觐的信徒向我介绍,这个是文成公主进藏时留下的一块石头自然生长而成的。文成公主安全到达拉萨后,它就自显于香堆农田上,护佑察雅县的芸芸众生。

南殿四周贴有影塑,内容有文成公主进藏出行图,佛传故事等内容。其中在佛传故事的内容里,塑出吐蕃时期的赞普形象,这是参观南殿另一个不容错过的精彩之处。

出得大殿大门,大门两侧二个石鼓形的石碑引起我的好奇,那是用废弃的石磨改制而成。上面刻着汉字,依稀可见是一个个汉族名字。据说是清代末期,赵尔丰在此进行“改土归流”时,所刻其部下的名字。藏族的寺院门前,用刻满汉族人名字的石碑做“守卫”,向康大殿是个特例吧。

马丽华笔下的藏族“令狐冲”与他的角克寺

香堆乡境内另一个著名的吐蕃时期的遗址——察雅仁达丹玛摩崖造像及石刻,它是藏东昌都唯一能确定为吐蕃时代的造像铭文,对于研究吐蕃时期昌都地区的政治、宗教、法律、文化及书法雕刻艺术均有重要的意义。该石刻距香堆乡约三十公里,近年来,国家斥重资修通了到那里的公路,让想参观的人免去徒步、骑马之苦了。

从香堆到角克寺的中点上,有一个曾经是藏东乃至整个西藏最大的尼姑寺角克寺,其最辉煌的时候有近千名尼姑。无独有偶,寺院的活佛也叫向巴,他的名字在康区藏语里的意思就是弥勒佛。他被认证为活佛还有一段趣闻:向巴原名叫“小罗松”,在年仅十五岁时,已经在昌都地区小有名气。他的唐卡画得十分好,在全国许多地方都展出过,当时《拉萨晚报》《昌都青年报》等报刊还刊出过他的作品。他的父亲罗松西绕是西藏十分著名的唐卡画家,人民大会堂西藏厅的唐卡壁画《八思巴觐见忽必烈》就出自其手,还获得过“珠峰”美术大奖。“小罗松”本名叫平措,别人叫他“小罗松”,就是因为受到他父亲影响的缘故。如果不是被认定为角克活佛的转世,小罗松人生轨迹似乎十分明朗,那就是在他父亲的指导下,一步一步走向唐卡艺术的高峰。

虽然在藏族传统上,活佛的社会地位要比常人高出不少,可是当洛嘉活佛把“小罗松”是角克活佛转世的消息告诉他父母,并请已十五岁的小罗松到角克寺“座床”及学经时,他父亲罗松西绕与母亲却起了很大分歧。父亲可能更希望小罗松继续跟他学下去,继承他的衣钵,加之在十年浩劫中受到不公正的待遇,所以坚决反对小罗松进寺院成为活佛。而母亲,一个虔诚的佛教徒,在千百年来形成的宗教观念影响下,自然希望自己的儿子是转世活佛。两人谁也说服不了谁,僵持之下,做出一个十分民主的决定,就是让涉世未深的“小罗松”自己选择。

让十五岁的毛头小子自定终生,这有点勉为其难。小罗松最后懵懵懂懂地做出了一生中最重要的决定,选择进寺院当活佛。于是未来可能的唐卡大师成了角克喇嘛,他的名字也从普通的“平措”变成了“角克·向巴丹增”,人们对他的称谓也从“小罗松”变成了“向巴活佛”或“角克仁波切”。当问及二十五年前的选择时,已到中年的向巴活佛没有片刻的思考,脱口说洛嘉活佛对他很好,对他家人也很好。

1998年,马丽华老师来采访他的父亲罗松西绕,向巴活佛当时也在现场,马丽华见到向巴的时候,为他帅气所倾服,戏称他为藏族的“令孤冲”。大画家罗松西绕在角克寺重建时,画了大批精美的壁画,因是为儿子所绘,自然精彩绝伦。壁画主要绘于角克寺大殿的二楼,其风格介于藏式传统壁画与安多强巴“月份牌”之间。

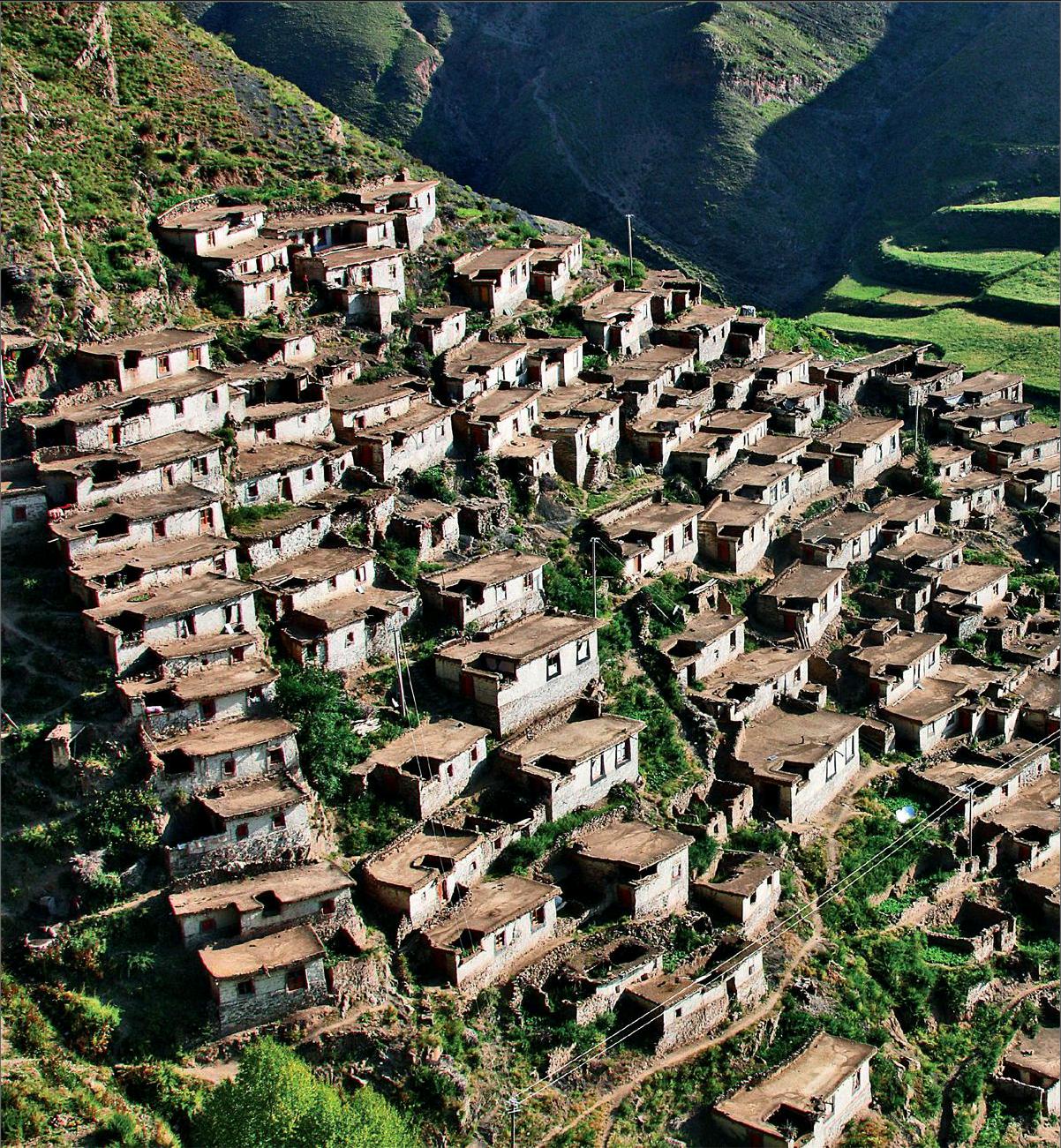

角克寺耸立于半山上,在它两侧,层层叠叠、密密麻麻沿山势修筑了无数灰色的小屋。远处看就像一朵莲花,角克寺位于最上端,是莲花的花蕊;而白色的屋就是那层层叠叠的莲花的花瓣,壮观而又带着一丝神圣。白色的莲花花瓣小房,看上去美观,可在里面连人身都无法站直。寺院另一个精彩之处,就是保存着一批清代大型的制作擦擦的模具。以立体模具为主,最大的高有四十余厘米,重达五十余斤,很多大寺院如今也很少能保存有这样精美且数量众多的模具了。

仁达石刻,文明交汇与融合的拐点

仁达丹玛摩崖造像位于角克寺上方约十五公里的丹玛山崖上。由于深藏于远僻之处,常人难以到达,在上个世纪八十年代被发现之前,一直默默无言。但十分可贵的是,藏汉文史书都曾提到吐蕃时代的这一珍贵遗物。《西藏王统记》载:“尔时,汉女公主同吐蕃使臣已行到邓马(丹玛)岩。曾于岩石上刻弥勒菩萨像一尊,高约七肘,《普贤行愿品》两部”。《贤者喜宴》说:“之后,公主和主仆在康地等候噶尔时,将《普贤行愿品》卷首及八十幅的佛像刻于岩石上”。从石刻的铭文上看,以上记载与实际勒刻年代有误,但有佛像和《普贤行愿品》等石刻艺术则是符合实际情况的。晚期汉文史书也提到这一遗迹,《西藏图考》记:“仙女洞在官角(贡觉)路旁,千仞石壁中露窗隔形,其下依岩作碉房一间,内有石碣,仅存‘大番国三汉字,余模糊不能读”。

向巴活佛对仁达石刻的介绍比生硬的资料生动多了。他说,当年文成公主一行跋山涉水,取道察雅地方前往拉萨,曾在风光秀丽的仁达稍事休息,公主喜欢这个地方,遂以非凡的造化与功德,在丹玛悬崖上显现出大日如来佛和八大随弟子像。同时又运用法力,如同西天大圣孙行者那样,拔几根头发往山上一吹,顷刻间在原本光秃的山脊上长出大片森林。当地百姓即采伐森林,按公主之愿望修建了仁达寺,用以供养佛像。

如向巴活佛所言,虽然仁达石刻周边都是喀斯特地貌的大石山,然而鬼使神差似的在石头上长满了绿油油挺拔的云杉。石刻刻在两条小溪的交汇处,从左侧的河流上走,可以到昌都县城,从右侧流往前走,就是贡觉县城了,在古时,此处应是一个交通要道。在石刻的外面,建有如北京四合院格局的小寺院仁达寺。仁达寺原为角克寺的分寺,其所在的山叫爱邦卡,为当地的大神山,据说在龙年时,转一圈神山的功德与转遥远的冈仁波齐神山的功德一致。不知这里是因石刻而成为神山,还是因神山而凿刻石刻。

石刻刻在一个相对平整的石壁上,为高浮雕的大日如来与八大弟子。主尊大日如来着三叶高冠,冠叶较为紧凑、圆润,胸臂、腰腹、四肢比例合度,坐姿稳定,造像让人感爱到瑜伽禅定者肌体的内在力量,有印度笈多及波罗早期的佛造像风格成分,这种内聚力度是后世造像难以模仿的。莲座为早期仰覆莲座,叶莲宽大,覆莲仅作为莲府底边,以莲茎支撑,底下两侧为对狮,造型稚拙,极像两只狮面小狗。背龛为桃尖形,整个主尊造像置于框式龛内。框式龛最上方为汉式金瓦屋檐,檐下垂有用宝石串连而起的宝幔。两侧分列的八大菩萨完全是东印度波罗样式,都是三叶冠,上身裸露,佩有项链、臂训和璎珞;下身着彩条裤子,或舒坐,或半跏趺座,分成两排,竖直的分部于大日如来两侧。其上方各有一与敦煌壁画中如出一辙的飞天,她们隐于云团中,一个双手持钹,一个手中的宝瓶正向下洒水。

僧人见我是汉族,又十分关注石刻的内容,于是十分神秘的带着我来到二楼,然后打开对着石刻的窗子,指着石刻上的飞天,告诉我飞天边上有汉字,并要求我告诉他汉字的内容。原来两飞天边的汉字是今年他们为石刻上彩时新发现的。我勉强而为之,却只能分辨出右边持钹飞天的铭文“吐蕃僧法岁为父母”,而持宝瓶飞天的字体像个日本字,实在是分辨不出来。

经藏族学者土呷的多次考证,仁达石刻的题记铭文涉及刻经兴佛、僧人参政、唐蕃和好、赞普功业、众生安乐以及号召百姓皈依佛法、保护佛法等内容。汉文部分除新发现的“吐蕃僧法岁为父母”极少数文字外,大多已漫漶不清。而藏文95%都清楚,全文翻译如下:圣教之意,乃一切众生皆有识念佛性之心。此心非亲教师及神所赐,非父母所生,无有起始,原本存在,无有终了,虽死不灭。此心若广行善事,利益众生,正法加持,善修自心,可证得佛果与菩提萨,便能解脱于生老病死,获无上之福;若善恶间杂,则往生于天上人间;多行罪恶与不善,则入恶界有情地狱,轮回于痛苦之中。故此心处于无上菩提之下,亦有情于地狱之上。若享佛法之甘露,方可入解脱一切痛苦之地,获永久之幸福。故众生珍爱佛法而不得抛弃。总之,对于自己与他人之事的长远利益,则向亲教师讨教,并阅读佛法经典,便能领悟(既为《普贤行愿品》卷首)。

猴年夏,赞普赤德松赞时,宣布比丘参加政教大诏令,赐给金以下告身,王妃琛莎莱莫赞等,众君民入解脱之道。诏令比丘阐卡云丹及洛顿当,大伦尚没庐赤苏昂夏、内伦 伦赤孙新多赞等参政。初与唐会盟时,亲教师郭益西央、比丘达洛添德、格朗嘎宁波央等为愿赞普之功德与众生之福泽,书此佛像与祷文。安居总执事为窝额比丘朗却热、色桑布贝等;工头为比丘西舍、比丘 松巴辛和恩当艾等;勒石者为乌色涅哲夏及雪拉公、顿玛岗和汉人黄崩增父子、华豪景等。日后对此赞同者,也同获福泽。

郭益西央在玉、隆、蚌、勒、堡乌等地亦为等者为比丘仁多吉。

若对此佛像及誓言顶礼供养者,无论祈愿,何事皆可如愿,后世也往生于天界;若恶语戏骂,即得疾病等诸恶果,永坠恶途;法律也对反佛者,从其祖先亲属起施行,故无论任何人均不得詈骂讥讽!

从铭文上我们可以明确石刻的凿刻时间为赤德松赞时的“猴年夏”。赤德松赞在位时间为798~815年,其间只有一个猴年,即804年。而文成公主进藏距造像的年代一百五十余年。几乎可以确定的说,公主与这造像及香堆乡的向康大殿本身原本没有关系,然而,众多藏汉文史及民间传说也并非空穴来风,藏东汉藏之间的文化交往由于公主入藏而得以加强,汉地敦煌等地的造像风格通过公主入藏而进入康区腹地。

就如仁达石刻所体现的,汉藏铭文,汉式金瓦顶,敦煌飞天,印度造像,它们完美的结合在一起,表明9世纪初汉藏艺术的相互影响已蔚为壮观,汉人也参与到印度波罗样式的造像中。也说明了新兴的吐蕃王国在思想文化领域有极强的开放性和包容性,以其雪域高原厚实的胸怀吸收周边地区的文化发展自己。从这点上看,分布于藏东的众多吐蕃时期石刻是为当时多文化交汇与融合的见证,说是西藏艺术发展史上的一个精彩的闪光点,我想并不为过吧。