产品内国际分工对中国劳动力收入份额的影响研究

胡昭玲,刘彦磊

(南开大学国际经济贸易系,天津 300071)

一、引 言

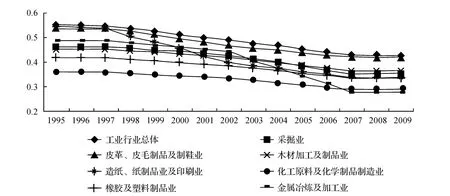

近二十年来,工业化国家要素收入分配呈现出不断向资本倾斜的新特征,劳动收入份额出现了显著下降的趋势。许多经济学家认为贸易和全球化是劳动收入份额下降的主要原因,因为依据H-O理论,发达的工业国家通过贸易开放进口劳动密集型产品,减少了国内对劳动要素的需求,从而导致其收入份额下降。依此理论,贸易和全球化应该有利于中国等发展中国家的劳动力要素,但中国作为发展中国家的代表却同样经历着劳动力收入份额的下降。改革开放以来,中国国民收入中的劳动力收入份额在保持1979-1995年基本不变的状态后,开始呈现持续下降的趋势。以GDP收入核算法计算,自1995年以来下降了约10个百分点[1],其中以工业行业劳动力收入份额的下降最为明显(如图1所示)。因此,我们需要重新审视贸易开放与发展中国家要素收入分配格局之间的关系。特别需要关注的是,近年来全球化的一个新的重要特征——产品内国际分工。生产技术的提升和贸易壁垒的逐渐消除,使得国际分工深化到产品工序层面,比较优势原理依然主导着分工格局的形成。中国依靠丰裕劳动力资源禀赋承担劳动密集型生产环节,势必会对国内的要素收入分配产生影响。

通过对以往文献的仔细研究后发现,学者们对劳动力收入下降背后原因的探寻主要集中在以下几个层面:一是经济体内部发展的基本层面,包括经济发展水平、内部产业结构、产品市场结构、要素市场结构、所有制结构等因素,如罗长远和张军(2009a,2009b)、李稻葵等(2009)、白重恩等(2008)及白重恩和钱震杰(2009)等相关研究[1][2][3][4][5];二是技术进步的资本偏向性影响,如Acemoglu(1998)、张莉等(2012)和黄先海等(2009)的相关研究[6][7][8];三是对外开放和贸易及要素的跨国流动等因素的影响,如Ortega和Rodriguez(2002)、Spector(2004)、Almeida(2007)等的分析[9][10][11]。然而,从产品内国际分工角度进行解释的文献较少,特别是针对发展中国家的研究更为欠缺。Feenstra和Hanson(2001)从垂直专业化的角度提及发展中国家处在生产链低端可能会削弱劳动者地位,但并未对其具体影响做出清晰的分析[12]。本文就发展中国家参与产品内国际分工对劳动力收入份额的影响进行分析,希望对该领域研究进行有益的补充。

图1 工业行业劳动力收入份额变化趋势① 根据各年度《中国工业经济统计年鉴》的相关数据计算得出。限于篇幅,此处仅列出代表性行业。若有兴趣,读者可向本文作者索取全部工业行业数据。

二、理论研究框架

图2 产品内国际分工情况下单位价值等产量曲线

本文的理论框架建立在Jones和Kierzkowski(2001)与Jones(2005)关于产品内国际分工分配效应的理论模型基础之上[13][14]。假设生产所需两种投入要素——资本(K)和劳动力(L),本国为劳动力丰裕的经济体。由图2可知,横、纵坐标分别代表劳动力与资本投入要素,A、B、C代表三种不同要素密集度的商品。生产一元价值的最终产品B需要资本密集型工序OE与劳动力密集型工序OD,OF和OG表示生产一元价值的资本密集型中间产品与劳动力密集型中间产品所需的投入要素组合。按照等成本线的性质,FG的斜率反映了一国劳动力要素相对于资本要素的价格。假设初始状态下OE与OD两道工序都是在本国完成的,随着国际贸易壁垒与运输成本的下降,产品内国际分工活动发生,劳动力要素丰裕的资源禀赋决定了本国厂商会将其不具有比较优势的资本密集型工序OE外包给发达国家,从而集中精力进行劳动力密集型工序OH的发展。OH比OF短,意味着本国在生产劳动力密集型工序上具有比较优势,表现为发生国际外包后生产一元价值的劳动力密集型中间产品成本下降。因此,参与分工后等成本线由直线AC变为AHC,相应的劳动力-资本要素相对价格也发生变化。若本国资本与劳动力比例线是β1,参与分工将会提高劳动力相对于资本的价格(表现为AH段斜率大于AC段斜率)。如果本国要素禀赋比例线是β2,参与分工会降低劳动力相对于资本的价格(表现为HC段斜率小于AC段斜率)。

进一步地,参与分工产品的要素密集特征不同也会影响投入要素相对价格的变化(如图3所示)。假设本国生产A、C两种商品,A商品是相对资本密集型的,C商品是相对劳动力密集型的。当产品内国际分工发生在A商品并且本国生产者集中生产相对劳动力密集型工序时,等成本线变为EBCF;如果产品内国际分工发生在C商品,等成本线则变为EADF。由此便出现以下情况:当本国资本-劳动力要素比例较低且低于β2时,一般只能参与相对劳动力密集型产品C的国际分工,此时会降低劳动要素的相对价格;而随着资本积累及资源禀赋的改善,当资本-劳动力要素比例处于β1、β2之间时,本国开始能参与相对资本密集型产品A的分工,但若依然集中于劳动力密集型环节的承担,分工仍会产生降低劳动力要素相对价格的效应。

图3 参与产品内国际分工行业要素密集度与单位价值等产量曲线

简单来看,在不考虑政府间接税的情况下,劳动力收入份额为LS=wL/(wL+rK)(即1/LS=1+rK/wL)。因此,根据上述产品内国际分工对要素价格比率的影响分析,其应该也必然是考虑劳动力收入份额下降问题不可忽视的一个方面。

三、模型设定与数据说明

(一)模型设定

前述的理论框架表明产品内国际分工对国内劳动力要素相对价格进而对劳动力收入份额产生重要影响,基于此并考虑影响劳动力收入份额的其他因素,我们建立如下的实证模型:

其中,lsit为各行业劳动力收入份额,作为本文模型的被解释变量;klit为各行业人均资本量,代表各行业要素密集特征,人均资本量对劳动力收入份额的影响取决于生产过程中两种要素的替代关系,当要素替代弹性小于1时,劳动力收入份额随人均资本量增加而提高,当要素替代弹性大于1时,劳动力收入份额随人均资本量增加而降低,当要素替代弹性等于1时,人均资本量对劳动力收入份额无显著影响①根据CES生产函数推导可得。;divit表示各行业参与产品内国际分工的水平,考虑到参与产品内国际分工对劳动力收入份额的影响会因参与产品要素密集特征不同而存在差异,本文加入产品内国际分工变量与人均资本量的交叉乘积项来反映这一影响。结合已有文献的研究经验,本文选取外商直接投资水平(fdiit)、国有化程度(stateit)、代表技术水平的人力资本水平(hlit)和出口贸易水平(expit)作为控制变量。

(二)数据说明

本文将经验研究对象确定为参与产品内国际分工特征最为明显的工业行业,由于计算衡量参与产品内国际分工程度的指标时需要用到世界投入产出数据库提供的包含进口中间品投入的投入产出表②WIOD数据库由欧盟委员会资助、多个机构合作研究开发,数据来源于http://www.wiod.org。,因此配合其统计年限将实证研究数据范围定为1995-2009年。该数据库的工业行业分类包含16个工业部门③1-16个工业部门分别为:采掘业;食品、饮料制造及烟草制品业;纺织及服装加工业;皮革、毛皮制品及制鞋业;木材加工及其制品业;造纸、纸制品业及印刷业;石油加工、炼焦及核燃料加工业;化工原料及化学制品制造业;橡胶及塑料制品业;其他非金属矿物制品业;金属冶炼及加工业;机械设备制造业;电气机械及器材制造业;交通运输设备制造业;其他制造业及回收加工业;电力、热力及水的生产和供应业。,并且该数据库中社会发展项目下统计了分行业的劳动力和资本要素投入情况及相应的要素报酬④Socio-Economic Accounts,http://www.wiod.org/database/sea.htm。,从而保证了重要变量测量口径的一致性。比如,利用该数据库中工业行业劳动者报酬和工业行业增加值的相关数据就可以得到因变量劳动力收入份额(lsit)。

人均资本量(klit)通过世界投入产出数据库中社会发展统计项目可以获得契合本文行业分类的资本与劳动力数据,经过计算得到人均资本变量,其单位为千元/人。关于外商直接投资水平和国有化程度变量,本文分别从投入和产出两个方面来衡量,投入角度以行业实收资本中外商投资和国家资本比重来衡量(fdi1it和state1it),产出角度用行业内外资企业生产总值和国有及国有控股企业生产总值占整个行业生产总值的比重来衡量(fdi2it和state2it),数据均来源于各年度的中国工业经济统计年鉴。人力资本水平(hlit)用分行业就业人员中高技能劳动力比例来代表行业人力资本水平,劳动力技能类型是依据受教育程度来划分的。出口贸易水平(expit)用行业出口比重来衡量,即出口规模占生产总值的比重。人力资本水平(hlit)和出口贸易水平(expit)这两个变量的数据来源于世界投入产出数据库。

四、模型估计与实证结果分析

我们采用上文所述的模型与数据,对产品内国际分工和中国劳动力收入份额变化的相关关系进行回归分析,使用的计量软件为stata11.0。在回归方法上,基于模型中产品内国际分工程度及外商直接投资水平等变量的内生性问题①因为劳动力收入份额的变化直接影响比较优势,进而影响参与产品内国际分工的水平。同时,劳动力价格低廉作为吸引外商直接投资的一大优势严重影响了外商直接投资变量的外生性。,不能直接利用OLS进行估计,因而采用系统GMM估计方法②系统GMM估计方法同时利用自变量滞后项和自变量差分滞后项两类工具变量,将差分矩阵和水平矩阵相结合,有效地解决了传统工具变量法信息不足和差分GMM的弱工具变量问题。。表1中模型1-4分别列出了使用产品内国际分工程度两个变量和基于投入、产出两个角度度量外商直接投资水平和国有化程度的两组变量的四种组合结果。

表1 产品内国际分工对劳动力收入份额影响的估计结果

由估计结果可以看出,衡量产品内国际分工的两个指标——外包水平、垂直专业化比率系数β2均显著为负,且外包水平、垂直专业化比率与行业要素密集特征的交叉乘积项系数β3也显著为负,因此产品内国际分工影响劳动力收入份额的综合系数(β2+β3lnklit)也显著为负。若将样本中lnklit变量的均值代入,模型1-4中该综合系数分别取值为 -0.4088、-0.4589、-0.2869和-0.2336,即其他条件不变时,中国工业行业参与产品内国际分工程度上升1%,将会引发劳动力收入份额下降0.2336%至0.4589%。这一实证结果说明中国劳动力收入份额的持续下降与其不断深入参与产品内国际分工体系是相关的,结合前述理论模型分析,进一步验证了中国作为劳动力要素丰裕国家在产品内国际分工体系中以承接劳动密集型生产阶段为主。

另一方面,系数β3显著为负,使得综合系数绝对值随资本密集度变量klit的增大而增大,也即其他条件不变时,同样的参与产品内国际分工水平在资本密集度越高的行业会引致更大幅度的劳动力收入份额下降。随着中国要素禀赋水平逐步升高,虽然跨越了参与产品内国际分工产品上的要素密集水平,开始参与高资本密集度产品的分工,但仍集中于附加值较低的劳动密集型生产环节,从而导致劳动力收入份额的下降。这也正契合中国当前参与很多高技术、高资本密集型产品分工的现实。比如,在交通运输设备制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业有很大的贸易额,但都集中于加工、组装等低附加值环节。

人均资本量对劳动力收入份额影响的系数在模型中体现为β1+β3lndivit,由估计结果可见系数β1显著性水平不高,而β3显著为负,说明在参与产品内国际分工程度越高的领域,人均资本的提高会对劳动力收入份额产生更明显的负向影响。也即参与产品内国际分工增强了两种要素之间的替代性,国际市场上丰富的资本类资源对劳动力要素产生更大的冲击。

在其他影响因素方面,外商直接投资水平对劳动力收入份额的影响是消极的,随着越来越多外商直接投资的进入,劳动力收入份额将呈现下降趋势。我们可以认为,外资企业的高工资竞争效应在中国劳动力市场上发挥得十分有限,这与罗长远和张军(2009)的研究结果类似,实证结果也在一定程度上反映了中国地方政府在招商引资过程中的“恶性竞争”,频频降低劳动力成本和忽视劳动保护的招揽投资手段强化了资本谈判能力,并弱化劳动力的谈判地位。国有化程度的系数显著为正,劳动力收入份额与行业国有化程度呈正相关,因为通常国有企业基于获取能源、资本充足等方面的优势,会给予职工相对优越的工资待遇,加之国有企业肩负着保证就业方面更重的责任,可能会产生过度雇佣的现象。随着国有企业改革的不断深化,劳动力市场逐渐趋于市场化决定状态,从而呈现下降趋势,这一结果与白重恩等(2008)的研究结论类似。人力资本水平与劳动力收入份额之间呈显著负相关关系,虽然人力资本水平越高意味着高工资收入人群越多,但由于人力资本水平提高及其技术创新增加的利润并不能在劳动方和资本方之间实现平等的分配,基于劳资立场地位的不同,分配格局必定向资本方倾斜,由此导致的最终结果为劳动力收入份额的下降,这一点也验证了技术进步的资本偏向性。出口贸易水平对劳动力收入份额的提升作用比较明确,有助于劳动方谈判能力的提升,进而提高劳动力收入份额,该结论与新古典的国际贸易理论比较吻合。在实际经济生活中,出口贸易企业的工资水平显著高于内销企业,这在江浙一代出口企业较密集地区更为明显。

五、结论及启示

本文对产品内国际分工在资本-劳动层面的收入分配效应进行了研究,在一定程度上反映了中国在该体系中的角色定位问题。研究结果表明,产品内国际分工对中国工业行业劳动力收入份额具有显著负向影响,且这种负向效应在资本密集程度越高的行业更加明显。中国现阶段以承担附加值较低的劳动力密集型环节为主,特别是一些高技术产品的加工组装环节,这种分工模式源于中国较丰富的劳动力资源禀赋,但由于处在价值链增值的低端环节,劳动方谈判能力处于被削弱的地位,从而导致劳动力收入份额的下降。

此外,技术水平的提高、外商直接投资的增加及国有化改革引发国有企业的减少都在一定程度上造成劳动力收入份额的下降。技术进步的资本偏向性在一定程度上反映了中国现阶段技术进步主要依靠学习模仿发达国家,而缺乏适合自身劳动力资源丰富特质的创新,生产效率的提高大多依赖于进口先进机器设备。外商直接投资对劳动力收入份额的“伤害”则更应该引起重视,地方性的靠压低劳动力价格等引资手段亟需改善。

[1]白重恩,钱震杰.国民收入的要素分配:统计数据背后的故事[J].经济研究,2009,(3):27-41.

[2]罗长远,张军.经济发展中的劳动收入占比:基于我国产业数据的实证研究[J].中国社会科学,2009,(4):74-78.

[3]李稻葵,何梦杰,刘霖林.我国现阶段初次分配中劳动收入下降分析[J].经济理论与经济管理,2010,(2):13-19.

[4]白重恩,钱震杰,武康平.中国工业部门要素分配份额决定因素研究[J].经济研究,2008,(8):16-28.

[5]罗长远,张军.劳动收入占比下降的经济学解释——基于中国省级面板数据的分析[J].管理世界,2009,(5):25-35.

[6]Acemoglu D.Changes in Unemployment and Wage Inequality:An Alternative Theory and Some Evidence[C].NBER Working Papers,No.6658,1998.

[7]张莉,李捷瑜,徐现祥.国际贸易、偏向型技术进步与要素收入分配[J].经济学(季刊),2012,(2):409-428.

[8]黄先海,徐圣.中国劳动收入比重下降成因分析——基于劳动节约型技术进步的视角[J].经济研究,2009,(7):34-44.

[9]Ortega D.,Rodríguez F.Openness and Factor Shares[M].Mimeo of University of Maryland,2002.

[10]Spector D.Competition and the Capital-Labor Conflict[J].European Economic Review,2004(48),pp.25-38.

[11]Almeida R.The labor market effects of foreign owned firms[J].Journal of International Economics,2007(72),pp.75 -96.

[12]Feenstra R.C.,Hanson G.H.Global Production Sharing and Rising Inequality:A Survey of Trade and Wages[C].NBER Working Papers,2001,No.8372,Cambridge.

[13]Jones R.W.,Kierzkowski H.A Framework for Fragmentation[M].In Arndt Sven W.and Henryk Kierzkowski,eds,Fragmentation:New Production Patterns in the world Economy,Oxford:Oxford University Press,2001,pp.17 -34.

[14]Jones R.W.Immigration Vs Outsourcing:Effects on Labor Markets[J].International Review of Economics and Finance,2005,14(2),pp.105-114.

——基于《德意志意识形态》的分析