垃圾人生

夏夜,我喜欢在小区旁的街区公园,围着一座小山,一圈圈地慢跑。因为经常在夜间出动,因此能见到不少白天难得一见的事物。比如,我在小区花坛遇到过一只黄鼠狼,还遇到过两只过马路的刺猬。

而最常遇见的,是拾荒者。他们常在深夜出现,身背一只巨大的编织袋,嘴里哼唱着家乡小曲儿,就着昏暗的路灯,在垃圾桶里翻找城市生活的下水。那些沉默的垃圾桶早已被翻找过多次,但再翻一遍,依然可以找到垃圾中的垃圾。

出小区后门,穿过一条货运铁轨,是一排端庄的别墅区。这些别墅大多被改造成了灯红酒绿的高级会所、KTV、洗脚城,也是我跑步路上最繁华的一段街景。白天这里通常冷冷清清,一到深夜,马路两旁便停满了车子,红男绿女好不热闹。

别墅区门前沿马路一溜儿垃圾桶,经常被撑得顶盖儿肥,是拾荒者最常光顾的地方。拾荒拾荒,到底能拾些什么?也不过是些包装纸盒矿泉水瓶之类的。我经常为这些拾荒者感到伤感。他们的一夜所得也许抵不上会所里的一支香烟,他们的一生所谋也许买不起城里的半间厕所,他们自己会感到悲伤和沮丧吗?

我的一个朋友,大学教授,出于孝心,把父母从乡下接到身边来安度晚年。没成想,老两口闲不住,每天出去捡垃圾,将它们堆放在家属院的角落里,等着小贩上门收购。邻居们投诉多次,朋友也做了多次工作,依然止不住老两口的疯狂行动。没办法,只好由他们去。在老两口看来,这和在麦茬地里拾麦穗有何区别?有钱不捡,简直是罪过。一种从贫穷里总结出来的生活哲学。

我的房子靠近郊区,虽然城管凶猛,但郊区的大片荒地上,依然会在一夜之间冒出不少棚户。这些棚户多是拾荒者所建,住得久了,就成了钉子户,拖儿带女的,城管也难以断然驱逐。

我认识一家拾荒者,男主人老刘,安徽和县的,曾帮我搬运过东西。人厚道,价钱也公道,一来二去成了朋友,我有些旧书废刊,就给他送去。有一次雨夹雪之后,雾霾浓重,我去他家串门。临时搭建的窝棚上搭着湿漉漉的苫布,一根白铁皮的烟囱里冒着轻烟,他家的狗跑老远来接我。在附近的民工子弟学校读书的小女儿也跟来了。小女孩发梢湿漉漉的,招呼我进了窝棚。

她母亲平时捡拾废品,最近病了,躺在床上,旁边挂着吊瓶。父亲老刘出去打零工,还没有回来。小女孩想找个东西让我坐下,转了一圈,搬来一个木桩,用衣袖擦了擦,有些窘。她已会做些简单的家务,勤快又懂事。她那么美丽,却只能生长在这样的地方。问起以后的打算,没有打算,走一步看一步。他们一家互为希望,互为依靠,互相离不开对方。

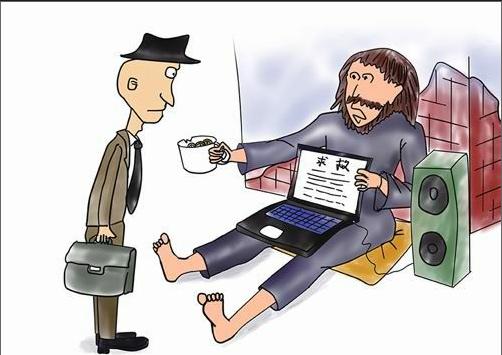

虚无主义大师齐奥朗说,乞丐并非贫困的产物,而是我们日常生活里一个永恒的角色。否则,你就很难理解那些并不贫穷的拾荒者,以及那些发达国家的职业乞丐。“只要有十字街头、重门叠户和慈悲心肠,他就会从不知何处冒出来。乞丐是街头的芳香、门户的诚意、所有乐善好施者的救星。”齐奥朗甚至为职业乞丐唱了一曲赞歌,“乞丐必须是天生的,”他说,“他的兴趣仅仅在于屈身的姿态,每一位施舍者在他面前鞠躬如仪的致意。”这世界上,只有乞丐和富人是不愿改变和进步的,他们寄生在穷人身上。穷人卡在中间,成为最绝望的、兀自挣扎的一群。

这些从垃圾里讨生活的拾荒者,既非职业乞讨者,也不可能拾成富人(乞讨成富人倒有可能)。他们就是那些卡在两者中间的穷人。很可惜,“治疗不幸的药方有很多,治疗贫穷的一个也没有”。但也很难说他们就不幸福。子非鱼,还是不要乱猜想。幸福往往来自于满足感,而满足感又取决于每个人内心的沟壑。也许他们是幸福的吧,当他从垃圾中又拣出一样垃圾,像一碗粥的诱惑,足以抚慰这垃圾中的人生。

(朵渔:诗人、专栏作家,现居天津)endprint