健康整合理论溯源及研究方法评价

唐文熙 张 研 施 萌 张 亮

1 华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院,武汉,430030;2 湖北省人文社科重点研究基地农村健康服务研究中心,武汉,430030

健康整合的概念起源于哲学上的整合观点。整合(Integrate)一词起源于拉丁文“Integer”,意思是去完成。1862年,赫尔伯特在其哲学著作《第一原理》中提出,整合是指由系统整体性及系统核心的统摄、凝聚作用,使若干相关部分或因素合成一个新的统一整体建构、序化过程的整合[1]。整合的概念暗含两个层面:①事物之间是动态的,且相互作用;②相关事物间具有相互连结、形成整体的独特性质。在现实中,整合是将对象视为一个系统,通过对系统内部各要素的加工与重组,使之相互联系、渗透与协调发展,以形成“合力”的方式实现整体优化。整合的理念被广泛应用于社会学、经济学和政治学等领域。

“整”和“分”是一对矛盾体。整合的理念运用在卫生领域的背景正是出于对象主体过度分化而缺乏整合的趋势:①医学领域分科、分业化趋势迅速发展;②卫生服务体系横向分裂、纵向分离程度日益加深;③行业管理利益分割格局越来越巩固。面对上述问题,20世纪之后,整合的潮流开始在理论研究和应用实践领域推广开来,先后推动着医学领域和卫生体系中的科学领域理论和实践方式转变。

1 医学领域从“还原”转向“整体”

医学科学经历了原始的朴素整体论到基于还原论的现代分科化趋势。在还原论的主导下,医学将人体还原为器官、细胞、分子、基因等不同的组分进行研究,医学的分科也随着还原技术的发展而变得越来越精细和深入。但是,随着科学技术的飞速发展,人们面临着越来越巨大的挑战,要构建和处理越来越复杂的系统,单纯以还原论为基础的科学研究局限性逐渐显现,而研究局部及组分之间,系统与系统之间的联系和相互作用,并且发现整体功能的突现, 成为十分重要的科研任务。可以说,正是由于分化的趋势,导致分化本身朝向整体转变。

随着现代科学的哲学思想由还原论向整体论转变[2],现代医学也开始从分科化的趋势转向系统医学[3]。由于健康行为和健康结果之间表现为极大的不确定性,现代医学的认知观念越来越意识到人体的整体性和内在组织的结构性在临床中占据更重要的地位。人体存在自组织和自适应性,其功能基于一定的结构才能发挥[4]。20世纪的科技进步,推动着基于还原论的科学研究向系统论转变。进入21世纪后,我国一些发展较快的地区和医学院校陆续成立了系统生物医学研究中心,如上海交通大学系统生物医学研究中心 、北京大学系统生物医学研究所、上海大学系统生物技术研究所、医科院系统医学研究所、苏州大学系统生物学研究中心等。

2 服务领域从分化转向整合

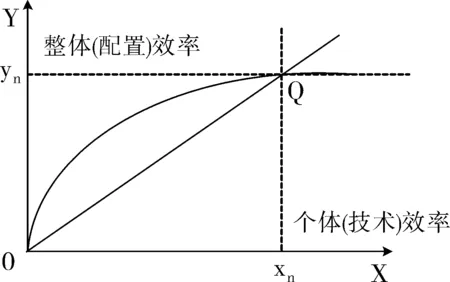

在卫生体系中的科学领域,系统效率失灵是长期存在的经典问题。各个国家的医疗卫生服务体系均存在难以回避的“割裂”和“碎片”问题,制约了卫生资源的使用效率和体系绩效的提高。分工和细化可以提高技术效率,带动个体效益上升,但过度分化不仅没有提高资源的配置效率,反而割裂了完整的生产体系,尤其是在以科层制(Hierarchy)组织为主的现代卫生体系。该体系是由若干相对独立,并在一定程度上有关联的组织组成。过度着眼个体利益将会使整体利益受益有限,有时甚至使整体的效益下降,整体功能的缺失,反过来又会牵制个体利益进一步发展。实际上,借用经济学的技术效率和配置效率能够很好地说明该观点。技术效率代表了个体效率的增长。也就是说,随着分工的精进会使效率均匀增长,而配置效率代表了整体效率,在分工到一定程度的时候如果不考虑总体的分配方式,那么整体反而会因为不同个体增长速率不一而受到限制(见图1)。高度的分割会对整体目标的实现起到阻碍作用,此时必须通过整合,在分割的关系中建立联系与控制,才能突破分工带来的效率瓶颈。

图1 分工对技术(个体)效率和配置(整体)效率的影响

近20年来,各国纷纷采取加强服务融合和体系整合的变革措施,以增强整合服务协调提供能力,逐渐完善整合型医疗保健(Integrated Health Care)理论。为满足人群日益增长的多样性、复杂性、综合性疾病诊疗需求,进入21世纪以来整合服务的提供更是成为医疗卫生服务体系在改革时必须重点关注的工作,许多国家在服务领域和资源配置领域方面开始运用整合的思想,产生了大量的整合实践模式,如在服务整合领域,出现了针对特定区域、特殊人群的一体化保健,包括社区综合保健(Community Integrated Health Care)、老年人长期护理(Long-term Care)等;在要素资源整合领域,主要是促成多元化服务提供,如跨学科服务团队(Multi-Disciplinary Team)、家庭医师团队、社会工作团队等;在管理领域,如多机构联合服务的整合服务路径(Integrated Care Pathway);在机构资源整合领域,如网络化的服务集团IDS/IDN——Integrated Delivery System/Integrated Supply Network;还有针对服务和支付的整合,如管理型保健(Managed Care)、责任服务组织(Accountable Care Organization);针对服务层级联结机制的制度设计,如社区首诊加双向转诊制度(Community Gate Keeper And Referral System)等。

3 研究领域从线性转向非线性

针对上述变化,政策与管理领域的指导思想也开始从机械论和简单性原则向系统论和复杂性原则转变,其研究方法也从线性更多转向非线性。

首先,从点——面研究转向结构性研究。以前对卫生政策的研究一般属于非系统性研究,不关注结构问题, 直接借助数理统计等分析工具,通过单项管理政策与制度改变行为结果[5-6]。20世纪80年代,研究者开始从系统观点的角度来看待卫生事业的改革与发展[7]。早期的系统研究依据“结构决定功能”核心思想,着眼于宏观的卫生体系,研究相关规制与政策在其中的传导过程,以辅助决策[8-9],方法上主要采用数理统计、计量经济、运筹学等,借助较完善的统计数据, 描述和研究系统结构, 并进行短期政策效果分析和预测[10-12]。这些研究借用的理论依据是一般系统论,其特点是认为系统是静态的,研究对象之间的作用是线性的,并且缺乏反馈。

其次,从线性研究转向复杂性研究。卫生体系存在大量的不确定性,是典型的复杂系统,如果缺乏对复杂系统中各部分复杂关系的研究,政策决策和执行将永远处于“黑箱“之中。因此,近年来宏观卫生政策的循证开始逐渐向复杂系统理论靠拢,方法上也采用系统动力学(System Dynamics , SD)来仿真多主体(Multi- Agent )系统的微观行为和建立宏观系统的概念框架。如张鹭鹭团队(第二军医大学)是将复杂系统方法引入国内比较早的学者,该团队利用系统动力学方法对复杂自适应理论进行了探索,构建了国家医疗服务系统、宏观卫生筹资系统、城市医疗服务系统、农村卫生服务系统、公共卫生服务系统、社区卫生服务系统、卫生资源投入与利用系统等基于系统动力学的概念模型。这些模型的大部分是基于问题导向式的,由系统基本结构模块(1个)和问题模块(n个)组成[13]。系列模型在一定程度上有助于理解当前改革的整个图景。但是,除了筹资模型外,由于采取定量研究方法存在很高的难度,其余模型大多停留在框架和虚拟层面。

2000年以来,国内一些高校和研究机构也成立了复杂性科学研究中心,如中科院自动化研究所系统复杂性研究中心、北京大学复杂性科学虚拟研究中心、西安交通大学公共管理与复杂性科学研究中心、上海理工大学复杂系统科学研究中心、中国石油大学复杂性科学研究中心、青岛大学复杂性科研所、广西大学复杂性科学与大数据技术研究所等。另外,从2005年开始,国家自然科学基金委员会也对卫生政策与管理领域应用复杂系统理论的研究课题表现出很高的资助兴趣。

4 复杂性科学和复杂自适应理论在卫生领域的运用

复杂性科学是系统科学发展的新阶段,该科学至今约有30年的发展历程,被称为“21世纪新科学”[14]。著名控制论和管理科学专家斯塔福德·比尔于1991年指出,旧世界的特点是需要管理事物,新世界的特点是需要处理复杂性[15]。一个系统的复杂程度可定义为内在“部门”的数量和交往强度所带来的决策所需要的海量信息和解决问题方式的不确定性。复杂性在系统科学上的基本表现有两方面。一是,整体不等于局部之和,大量相对简单的组分的集合会突现出复杂的现象和功能。二是,复杂系统是秩序和不确定性的集合,即在复杂系统中,事物表现出更多的不确定性,相互之间的作用方式呈现非线性动力学特征和混沌状态[16]。

4.1 卫生系统的复杂性

2000年,Starfield.B等人提出,系统中全部服务机构个体最优化并不意味着服务提供系统整体上的最优,机构间的孤立是出现质量危机的重要原因,即卫生系统中的机构如果各自为政会给服务带来风险。2001年,McNeal等人指出,多组织协作与服务的连续对于改善医疗服务质量水平十分关键。2003年,Contandriopoulos等将质量的风险上升到了体系的风险,认为政府除了重塑卫生系统以提高效率和减少碎片化外,别无其他选择,因此需要从更为完整的、协调的系统观着眼。2008年,Edgren等提出医疗卫生系统是典型的的复杂系统。复杂性的主要表现是不确定性,卫生系统中的不确定性主要产生以下几个因素。①多个利益相关者的存在,导致博弈关系复杂。②体制内行政资源控制下的机构和要素,也具有一定程度的自适应性,导致利益行为和听命行为混杂。③要素之间的作用是非线性的,导致机制的非透明,整个系统呈现“黑箱”状态。④反馈和信息对“控制”起到的作用往往被忽略。

复杂性的研究方法包括控制论、耗散结构理论、协同学、突变论、混沌理论、信息论、系统动力学等,可能借助的理论工具包括基于复杂科学理论的非线性系统模型和计算机模拟工具、系统动力学理论和模型、制度经济学中关于制度变迁的动力学理论和分析工具等,不同研究方法下形成的理论运用进展不一。目前,在卫生领域运用该方法进行研究获得较成熟的理论有:协同理论、自组织理论、复杂网络理论等。

4.2 我国卫生研究领域对复杂性科学的运用

中国正式引入复杂性科学是在1999年,然而卫生领域引入复杂系统的观点则更早。如龚仕明于1995年曾在复杂系统的视角下分析过卫生系统的质量管理,认为卫生系统同时具有高度分化和高度统一的特点,将系统分解为纵向上多层次管理体制,横向上存在决策、指挥、监督、咨询等多个功能子系统,以及医疗、预防、妇幼、教育、药品、计划生育和环境卫生等多个对象子系统,因此要遵循系统的复杂性、多结构和层次性,以建立多样性的卫生质量保证系统[17]。

系统地将复杂理论引入卫生系统始于2005年后,张鹭鹭团队借助功能强大的卫生管理实验室对系统动力学的研究有标志性的突破,主要表现是将卫生服务系统在水平维度上分为医疗、公卫、社区、农村、筹资、宏观等6个子系统,在垂直维度上将预期解决的问题模块作为不定项输入,构建出一个符合复杂系统动态耗散结构特性的“(1+n)二重维度宏观服务体系模型”,并利用系统动力学基于问题模块分别建立了概念模型和变量模型,例如卫生筹资的“舍本逐末”模型[18],农村患者就医行为选择仿真模型等[19]。上述大部分模型仍处于概念阶段,并对子系统和要素之间的互动关系缺乏分析,即未能进行实际上的“白箱”研究。实际上,复杂系统建模难度非常高,但理论模型搭建后进行具体分析时的工具运用突破则更难。

4.3 复杂自适应系统

国外在卫生领域应用较多的是复杂自适应理论(Complex Adaptive System,CAS)。该理论是复杂系统的经典之一,由美国计算机科学家Holland教授于1992年提出[20],其核心思想是适应性造就了复杂性。该理论将系统成员作为具有自身目的、主动性和积极性的适应性主体( Adaptive Agent ),能够在与环境以及其它主体持续不断的相互作用中,通过“学习”或“积累经验”不断优化内部结构和行为方式,从而构成了整个系统演变或进化的基本动因。

瑞典北欧公共卫生学院的Lars Edgren教授是世界上最早在卫生领域运用CAS理论的倡导者。他认为,关于机构和组织的基本假设至少已经存在了50年,然而随着现代社会科技水平的提高,时间和空间已经失去对组织天然的限制作用,这些基本假设大部分已经过时,当代卫生系统应该更加注重与环境的交换关系,以及系统内部互动关系的分析和研究工作,所以复杂适应性系统理论是卫生系统新的研究方向。

5 对复杂自适应理论的评价

CAS是跨学科理论研究的前沿,然而该理论究竟是否适用于我国体制环境,需要从两个方面进行分析。

5.1 对假设前提适用性的分析

复杂适应性系统理论认为,系统是由若干相互作用的子系统组成的自组织体系,整个系统是一个能根据环境变化而持续自我调整的有机体,从而CAS的秩序是内生的,无需借助外部力量,即不需要最高管理者的角色。

对于这个问题,首先应该肯定我国卫生系统具有复杂性,借用适应性和自组织原理,有很多现象可以得到解释。①各子系统或要素以竞争或合作的方式分享共同利益,从而形成了多个非线性的关键环节,使整个体系有一定的“涌现”性质。②决策的制定并不是建立在内部机构和部门相互作用的循证基础上,而是建立在决策数量的总和之上,并且由于行政资源存在壁垒,各部门缺乏系统动力的意识,不能主动去适应和调整自己的行为,所以当系统出现失效时很容易出现各部门相互推诿的情况,没有部门认为自己该负主要的责任,最后都归结于最高设计者和体系本身的失误。③由于我国卫生体系属于典型的依赖最高管理者系统,所以“黑箱”的现实存在是导致在总体设计复杂系统运行机制时失效的根本原因,这也可以解释为何从上而下的改革措施往往在底层出现执行不力的情况,甚至有可能加速系统发生崩溃的原因。

其次,应该认识到CAS理论的前提并不完全适用于我国卫生系统。这是因为不是所有主体都具有高度自适应性,也不是所有子系统都是自组织系统。当前,卫生系统还存在大量的组织系统,而且很可能这种状况将继续存在。CAS理论认为系统中各主体都是有学习性能的适应性有机体,能自动随着外界环境的变化在交往作用中迅速调整自己的行为,而不需要外界设计者的规划和帮助,这显然不符合中国的实际情况。部分组织的行为在一定程度上依赖于指令,而非完全自发。同时,由于规制的存在,部分组织的学习能力在一定程度上是被限定的,并且由于系统中往往缺乏有效的反馈机制,导致主体意愿和实际行动很难被上层和其他主体了解到。我国的卫生系统在一定程度上依赖于外部指令的输入,所以仍然需要最高管理者或者最高设计师这样的角色存在,否则整个系统容易随外部力量的强弱而发生中断或崩溃。但是,我国从上而下式的指令和任务,虽然能帮助单个服务提供者明确自己的工作,却无法把控主体之间的协调性,从而导致需方具有极高的“自我寻求”压力,进而增加了系统的风险。

5.2 对研究方法和研究工具的分析

目前复杂系统论的支撑理论——非线性理论、信息论和反馈论在应用时,具有很明显的局限性,并在分析系统的投入和产出关系时仍然存在“黑箱”现象,导致该理论无法具体指导体系运行方式的设计。许多学者都认为复杂性就是非线性,复杂性问题的研究难度,主要在于子系统之间非线性的作用机制尚无明确的分析手段。具体研究方法包括定性与定量、动态与静态、宏观与微观、历史与常态、结构与功能分析等,在社会科学领域,运用这些手段有一定的难度,因此在卫生领域运用非线性的研究方法时应该有所调整。

首先,线性和非线性的作用是交错存在的。指令性对占据主体地位的服务组织具有一定的效力,尤其是完全依靠财政投入的一些机构,所以部分主体间作用仍然呈现简单线性关系,整个系统中线性作用和非线性作用共存,因此对系统整体运行方式的理解需要从这个认识出发,对复杂系统的“解构”可能需要构建多个相互嵌套的模型。

其次,研究方法不一定需要完全定量化。定量研究虽然在实证研究中起着越来越重要的作用,甚至被用来评价一个研究设计是否先进,然而传统的数理统计方法基本是基于直线思维进行的归纳与总结,而复杂系统的作用结果不一定能表现为定量上的结果,因此复杂关系的刻画不完全依靠量化研究。随着控制论和反馈理论的成熟,人们对要素作用方式的理解也进一步加深,但是系统各要素之间在协调性上的冲突到底如何解决,系统随着时间产生的“惰性现象”如何解释,目前看来利益相关者在其中起的作用十分关键,而动态博弈理论结合了定性和定量研究,既能符合一定的量化要求又不拘泥于方程的建立,更适合充当复杂利益中的“黑箱白化”博弈问题的研究工具。

5.3 对复杂自适应理论的借鉴

CAS理论的借鉴意义在于当一项完整的医疗过程需要不止一个独立机构参与时,无序的状况就容易出现。面对此种情况,CAS理论提供了一种认识整体图景的工具,以及在建立合作时应遵循的的原则,即最好的解决思路应从人群健康的角度出发,提供整体的解决方案,而不是纠缠于其中某一个环节的失误。同时,由于复杂系统的运行逻辑和传统的组织管理存在根本差异,CAS也有助于管理者理解为何传统的、从上而下的管理方式对于多机构背景下复杂任务的执行往往失效,所以管理层最好是接受复杂性的存在而不是徒劳去降低,最终的管理目标在于如何真正地实现督导复杂问题,而不是管理简单任务。最可行的做法有几方面。首先制定少量的、具体的目标,然后在保证系统内充分的沟通和完整反馈的基础上,完善对绩效的规定和测量。其次,根据CAS理论得出的一些结论,也可以直接运用于管理实践中。如,Lindberg认为好的服务体系设计应该对病人的照护是协调、持续和无缝的,因此系统各部分联结的目标在于把不同的专业知识和资源以一种合理的方式组织起来,让患者无论是在哪个时点和地点进入卫生体系,都能享受到不间断的服务[21]。Stenberg认为好的机构整合在于不同合作方之间能利用物质的和非物质的激励机制激发出人的本能、知识和信任感,其关键之处在于识别系统各部分之间的关系,支持和发展积极关系,分析冲突和矛盾的关系;尽量避免角色僵化,将注意力放在共识上;赋予各个部分自由权,管理日常活动[22]。

[1]H. S. Revised and reprinted in A System of Synthetic Philosophy[J]. First Principles, 1904(12):26-34.

[2]郝刘祥.现代科学中的还原论与整体论[J].科学文化评论,2008(6):84-91.

[3]张菊生,鲁传华.中医整体论与西医还原论的哲学根源[J].安徽中医学院学报,1999,18(1):1-2.

[4]丁峻. 当代认知科学中的哲学问题——还原论、整体论和心身关系[J]. 宁夏社会科学,2001(6):24-29.

[5]Homer J B, Hirsch G B. System dynamics modeling for public health: background and opportunities[J]. Am J Public Health,2006,96(3):452-458.

[6]Taylor K, Dangerfield B, Le Grand J. Simulation analysis of the consequences of shifting the balance of health care: a system dynamics approach[J]. J Health Serv Res Policy,2005,10(4):196-202.

[7]王劼. 用系统论观点看我国卫生改革战略[J].中国卫生经济,1988(8):30-33.

[8]王德斌,蔡海燕,洪倩,等. 从系统论看我国公共卫生体系建设:策略建议[J]. 中国卫生事业管理,2006(1):37-39.

[9]张洁欣,张翔,王成增,等. 基于系统论的农村三级医疗预防保健网络的适宜层级结构设想[J]. 医学与社会,2008,21(10):30-32.

[10]Taylor K D B. Modelling the feedback effects of recon iguring health services[J]. Oper Res Soc,2005(56):59-75.

[11]John C, Sommerer E O. A physical system with qualitatively uncertain dynamics[J]. Nature,1993,365(9) : 138-141.

[12]Seymour D G. Health care modelling and clinical practice. Theoretical exercise or practical tool?[J]. Health Care Manag Sci,2001,4(1):7-12.

[13]欧崇阳,张鹭鹭,杨祖兴,等. 卫生服务系统的复杂系统特征研究[J]. 解放军医院管理杂志,2005(3):243-244.

[14]黄欣荣. 万卷方法:复杂性科学的方法论研究[M]. 2版.重庆:重庆大学出版社,2012.

[15]金吾伦. 复杂性组织管理的涵义、特点和形式[J]. 系统辩证学学报,2001(4):24-27.

[16]黄欣荣. 复杂性科学的方法论研究[D]. 清华大学,2005.

[17]龚仕明,朱启东. 对卫生质量管理——复杂系统的认识[J]. 中国卫生质量管理,1995(1):32-33.

[18]谢长勇,张鹭鹭,杨鸿洋,等. 我国宏观卫生筹资系统动力学模型构建[J]. 中国卫生经济,2010(2):8-12.

[19]张鹭鹭,马玉琴,卢杨,等. 农村医疗卫生服务系统模型仿真研究[J]. 中国农村卫生事业管理,2007(8):563-566.

[20]Holland J H. Complex Adaptive Systems[J]. A New Era in Computation,1992,121(1):17-30.

[21]Lindberg C, Herzog A, Merry M, et al. Health care applications of complexity science. Life at the edge of chaos[J]. Physician Exec,1998,24(1):6-20.

[22]Edgren E. Crisis in the American health care system [J]. Nord Med,1991,106(5):166-167.