历时视角下英语社会学学术论文摘要的语类特征

○李志君

(华侨大学 外国语学院,福建 厦门 361021)

历时视角下英语社会学学术论文摘要的语类特征

○李志君

(华侨大学 外国语学院,福建 厦门 361021)

针对有关学术论文摘要的历时研究不足的特点,基于自建语料对1980-1984年和2010-2013年发表的英语学术论文摘要的宏观体裁结构和微观语言特征进行了对比考察。结果发现:与80年代的摘要相比,目前的摘要长度增加了,语步结构更趋完整和规范化;构建语步结构时过去时和被动语态的使用较80年代显著减少;模糊限制语、加强语和作者身份指称语的使用呈增加态势,使摘要具有更强的推销功能和人际意义。这些结果表明摘要语类具有演变性,对学术论文阅读与写作具有重要的参考价值。

学术论文摘要;语类;语步结构;历时变化

一 引 言

作为学术论文的重要组成部分,摘要不仅是论文的“浓缩”,而且传递了论文最主要和最有价值的信息,告知读者论文是否值得进一步阅读和关注。鉴于其在科研社区的重要角色和功能,摘要自身作为一种语类[1]受到了广泛的关注,近年来学者们从不同角度对其进行了考察。应用语言学摘要研究的重点之一是语篇分析,讨论摘要的整体特征、修辞构件(rhetorical components)或语步以及与之相关的一些修辞和语言特征[2]- [7];另一个研究重点是对摘要的体裁结构和语言特征的跨学科跨语言比较[8]- [17]。

上述研究让我们看到摘要作为一种独特的语类所具有的共性和劝说功能,同时也让我们看到了学科常规和语言文化对摘要的宏观体裁结构和微观语言特征的影响。然而对摘要语类的历时考察却为数甚少。较早的有Hyland[4]分析了八个学科的论文摘要,指出1980-1997期间摘要的发展趋势是:长度增加了,有引言要素和结论要素的摘要比例也增加了。较近的有Gillaerts & Van de Velde[18]对1977-2007年间Journal of Pragmatics和翟霞[19]对1996-2010年《外国语》发表的论文摘要中的互动元话语进行的历时考察,前者显示30年来摘要的平均长度呈增加趋势,不同互动元话语手段的运用有增有减,但总量在持续减少;后者发现不同互动元话语手段的历时变化有所不同,但总体上实现的人际意义在逐渐减弱。这几项研究均历时考察摘要的部分语言特征,尚未对摘要的语类特征做全面的历时描述。鉴于此,本文从历时的视角对1980-1984年和2010-2013年两个时间段发表的英语社会学论文摘要进行宏观体裁结构和微观语言特征的比较分析,旨在描述近30年间摘要的宏观结构和微观语言特征的变化趋势,为社会学及相关学科论文摘要的撰写提供参考。

二 研究方法

1.语料收集和统计分析

本研究依据多所国内高校学术评估中公认的英文权威期刊目录,选取社会学专业的三本权威期刊American Journal of Sociology(AJS)、American Sociological Review(ASR)和British Journal of Sociology(BJS)1980-1984年(下称“80s”)和2010-2013年(下称“10s”)发表的原创性研究论文(不含综述、理论性论文、书评、快讯等)作为语料来源。抽样分两轮进行:先从每期随机抽取2篇论文,共抽出160篇论文;然后浏览每篇论文的摘要辨认是否为经验研究论文摘要,当无法明确判断时浏览论文全文来判断其是否为此类论文,同时考虑时间分布和作者人数(独立作者和多作者),从确认的经验研究论文摘要中抽取两个时间段各30篇建成两个语料库,两个库中独立作者撰写的摘要数分别为12篇和14篇。选取经验研究摘要作为本研究语料的原因是这类摘要具有制度化的文本格式[15],便于量化分析和比较。

采取语料库检索和文本分析相结合的方法对语料进行检索、分析和频数统计,使用的检索软件为AntConc3.3.5w。为方便比较,对原始频数以千词为单位进行了标准化处理报告统计结果。频数间的差异采用卡方检验。

2.体裁结构分析框架

体裁结构分析最常用的方法是语步分析。所谓语步,指由一组表现同一意旨取向的语言特征组成的、表达一定交际功能的语篇片断[20]。语步的确定主要是从语篇功能和语境出发,通过语篇中的语言线索来辨认和确定。在众多探讨论文及摘要体裁结构的语步分析模型中,被广泛接受的是Swales[21]的IMRD框架,多数研究以该框架或其修订版来描述摘要的体裁结构,但研究结果因学科、论文类型、语言文化等因素而与IMRD标准模式有所偏离。我应用该框架先对一半语料进行初步分析。根据初步分析的结果,我对该模式做了适当修改,确定适合分析社会学经验研究语料的五语步分析框架——BTMRC,具体如下:

B(研究背景):介绍研究背景或环境、对以往研究进行综述、指出研究的必要性或以往研究中存在的问题或不足。

T(研究主题):介绍研究主题、目的,简要概括研究内容、研究假设。

M(研究方法):描述研究方法,包括数据来源、研究对象、研究步骤或程序、数据收集和分析方法等。

R(研究结果):报告主要的研究结果或发现。

C(研究结论):总结研究,对研究结果进行解释、评价、推断或提及由结果得出的启示或对未来研究的建议。

下面以例1示范该语步框架(斜体部分为确定语步的语言依据,括号内黑体字母为语步):

例1Work-familyconflictsarecommonandconsequentialforemployees,theirfamilies,andworkorganizations.Can workplaces be changed to reduce work-family conflict?Previousresearchhasnotbeenabletoassesswhether workplace policies or initiatives succeed in reducing work-family conflict or increasing work-family fit.(B)Usinglongitudinaldatacollectedfrom608employeesofawhite-collarorganizationbeforeandafteraworkplaceinitiativewasimplemented,weinvestigatewhether the initiative affects work-family conflict and fit, whether schedule control mediates these effects, and whether work demands, including long hours, moderate the initiative’s effects on work-family outcomes.(M & T)Analysesclearlydemonstratethattheworkplace initiative positively affects the work-family interface, primarily by increasing employees schedule control.(R)Thisstudypointstothe importance of schedule for our understanding of job quality and for management policies and practices.(C) (ASR05,10s)

3.语言特征分析

如上文所言,语篇的交际功能通过语言符号来表征,语步分析也以若干语言特征为基础。因此,统计一些语言特征的使用情况有助于我们更好地理解和掌握摘要语类的特征。本研究统计以下语言特征在各语步的分布:动词的时态、语态、模糊限制语、加强语和作者身份指称语。选择考察这些特征的原因为:摘要写作和研究的相关教材和文献对这些特征的规定存在争议,我们希望进行验证;这些特征易辨认;作者撰写摘要时必须考虑这些特征。

动词时态和语态的统计以句子为单位,只考虑主句部分动词的时态和语态。谓语动词为be动词时,不计入语态。

模糊限制语和加强语是学术论文和摘要写作中常用的管理作者与读者互动、协助实现交际功能的互动元话语策略手段[13]、[22]。本研究采用Hu & Cao[15]的模糊限制语与加强语分类框架进行统计,包括四类:情态动词(如can、may、must)、认识动词(如suggest、believe、indicate、demonstrate)、认识形容词和副词(如almost、certain、generally)、其他模糊限制语/加强语(如at least、as a matter of fact)。

作者身份指称语是作者在科学社区自我定位和表征自我、与读者进行互动从而帮助实现语篇的交际功能的语言手段。第一人称单复数代词是最显性最重要的方式。本研究拟比较独立作者和多作者撰写的摘要中身份指称语的使用情况,故将单数和复数代词分开统计。此外,我们还统计了第三人称作者自称语(如the (present) author(s))和抽象主体词(the paper/study/article等),因为它们也是作者身份建构的常用语言手段[13]、[23]。

三 结果与讨论

1.文本的基本情况

80s和10s两个语料库的库容分别为4472词和4982词,摘要的平均长度为149.1词和166.1词,标准差为46.2和55.4,句子数均值为5.7句和6.5句。可见,10s摘要的字数、字数的标准差和句子数均高于80s,即摘要的平均长度和摘要间的长度差异均增加了,但差异不显著,验证了Hyland[4]和Gillaerts & Van de Velde[18]关于摘要平均长度增加的观点。

图1 语步模式统计图

2.宏观体裁结构

两个时间段的摘要的语步模式统计结果见图1。80s摘要中出现频率最高的是4语步模式,包括TMRC(11篇)和BTMR(4篇);其次是3语步模式,出现频数最多的是TMR(3篇),其他的有BTC、TRC、BTM、BMR、TMC,均为1篇;5语步模式次之,有BTMRC(4篇)和TBMRC(1篇)。10s摘要中出现频率最高的也是4语步模式,包括TMRC(8篇)、BTMR(6篇)、BTRC(2篇)和BMRC(2篇);其次是5语步模式,有BTMRC(2篇)和BMTRC(5篇);3语步模式有TMR(3篇)、BMR(1篇)、BTR(1篇);未见2语步模式。可见,社会学经验研究摘要总体而言比较符合IMRD结构,而且在语步出现的顺序上基本都按照B-T-M-R-D的逻辑顺序。10s摘要的语步结构比80s的更趋完整和规范化,大多数摘要均有四个或五个语步,最少的也有三个语步。

多数情况下一个语步由1-3个句子来实现其功能,但也有不少一个句子含有两个甚至三个语步的情况,即嵌入语步。如表1所示,80s摘要作者常把方法语步嵌入主题语步,如例2中句子前半部分介绍研究主题,后面斜体部分介绍研究方法;而10s摘要更倾向于把方法语步嵌入到结果语步,如例3,句子开头用一个现在分词短语介绍研究数据的来源,后面部分报告研究结果。其他还有一篇摘要中同时有两个嵌入语步或者两个语步同时嵌入另一个语步的情况。嵌入语步的广泛存在可能主要与摘要写作篇幅的限制有关。

表1 嵌入语步频数统计表

例2 The structure of intergenerational occupational mobility is analyzedusinganewstructuralmodelbasedonlog-linearanalysis.(AJS24, 80s)

例3UsingdatafromtheNationalLongitudinalSurveyofYouth, our results show that mothers who breastfeed for six months or longer suffer more severe and more prolonged earnings losses than do mothers who breastfeed for shorter durations or not at all.(ASR07,10s)

从各语步的使用频数(见表2)看,80s和10s摘要中均有90%以上具有T、M、R语步,与Pho[24]对应用语言学和教育技术领域论文摘要的研究结果基本一致:介绍研究主题(即Pho2008[24]中的“引入目的”)、描述方法和陈述结果是英文摘要的必要语步。与80s相比,10s摘要中B、R、C语步的频数均有增加,尤其是B语步,由40%增加到63%,说明B、C语步虽然是可选语步,却日益受到作者的重视。这可能也是10s摘要较80s摘要长度增加的主要原因,也再次印证10s的摘要较80s的更加完整规范。

表2 各语步出现的频数(%)表

3.语言特征

摘要的交际功能通过语步来实现,每一个语步都有具体的交际功能。因此,语步中词语的用法不再遵循单纯的语法规则,而与实现语步的交际功能息息相关。

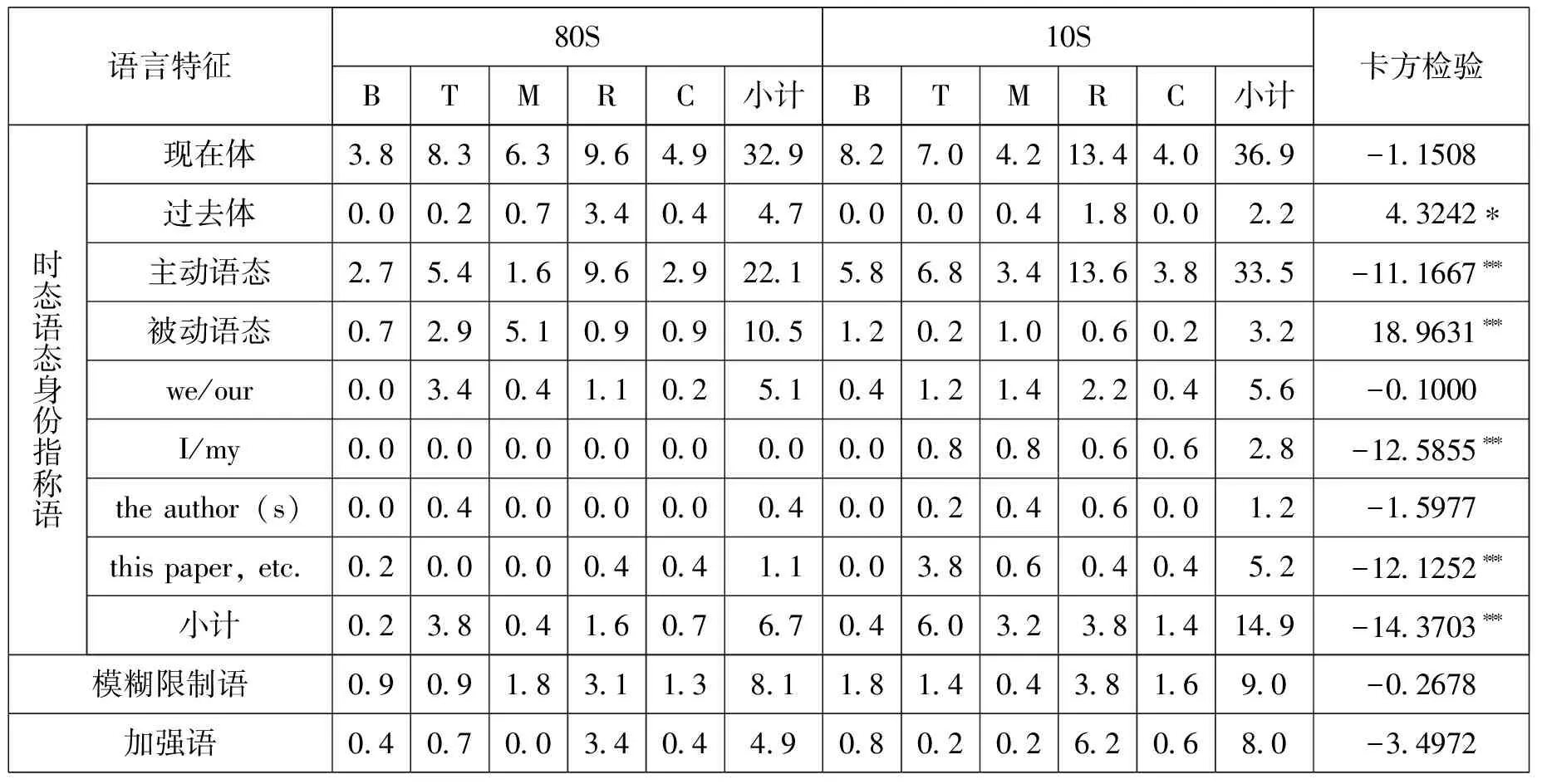

时态是英语句子构建中的重要因素。不同时态履行不同的功能,过去时态描述语篇的历史类型;现在时态履行强调具体发现的概括性功能[2]。本研究语料中出现了一般现在时、现在完成时、过去时、现在进行时和将来时五种时态,但最后两种时态均只出现一次,故统计时忽略,同时将前两种时态合为现在体。如表3所示,两个时间段的摘要中现在体的使用频数均大幅高于过去体。10s摘要使用现在体的总频数高于80s,其中B语步的增加显著(X2=7.5789,p<0.01), 原因可能是如前所述的10s摘要中B语步的频数增加。两个时间段的摘要中过去体的使用均集中在R语步,但在10s摘要中的使用总频数显著低于80s摘要(p<0.05)。这些数据表明使用现在体是摘要的主要特征,随着时间的变迁,该特征更趋明显。与80s相比,10s摘要中过去体的使用率呈显著减少的趋势。此外,时态的选择与所在的语步有较大关联:报告研究结果时作者可能选择过去体,但与80s相比,10s用过去体报告研究结果的摘要明显减少,表明当今作者在报告和解释研究结果时更加意识到强调其发现的普遍性的重要,选择现在体向读者和编辑传递如下信号:他们的结果具有广泛的适用性,从而使其结果和讨论更具说服力。研究背景语步使用现在体,不随时间的变化而变化。

表3 语言特征频数统计及卡方检验结果(每千词)表

注:*和***分别表示0.05和0.001的显著性水平;卡方检验值前的“-”表示80s的数值低于10s。

语态的考量是论文写作的重要特点之一。传统观点认为被动语态既显示作者客观的态度,也是经验研究的写作特点[25]。Swales & Feak[26]指出被动语态是学术论文写作中研究方法和结果部分的典型语言特征。然而,我们的统计结果并不支持这一观点。

由表3可知,两个时间段的摘要中主动语态的使用总频数均明显高于被动语态。就语步而言,仅80s的M语步中主动语态的使用显著低于被动语态(X2=6.9365,p<0.01),其他语步中主动语态的使用频数均高于被动语态。10s摘要中主动语态的使用总频数显著高于80s(p<0.001),此差异主要由B语步引起(X2=5.3728,p<0.05);被动语态的使用总频数却显著低于80s(p<0.001),该差异主要由T、M两个语步引起(X2=11.6723,p<0.001;X2=13.6751,p<0.001)。由此可见,与80s摘要中作者使用一定数量的被动语态来表征客观性相比,当今学者更偏好使用人称词和动词的主动语态来表征自己作为科学活动的主体对事物的主观判断、评价和所做的方法选择,体现其对于自己所提供的信息的权威性和对交际取得成功的自信心。这种变化主要体现在研究背景、研究主题和研究方法语步。

作者身份指称语的使用上,10s摘要中的使用频数(14.9个/千词)显著高于80s摘要(6.7个/千词)(p<0.001),这种变化主要体现在M语步(X2=9.4764,p<0.01)和R语步(X2=4.3440,p<0.05)。在身份指称语的具体类别上,第一人称单数代词和抽象主体语的使用表现出显著变化(p<0.001)。第一人称单数代词在80s独立作者撰写的摘要中没有出现,10s摘要中每千词使用了2.8次,且在除B语步外的其他语步呈现较均匀分布。抽象主体语的使用频数由80s的每千词1.1次增加到10s的5.2次,该变化集中体现在T语步(X2=17.0893,p<0.001)。此外,虽然第一人称复数代词在两个时间段的摘要中的使用无显著差异,但10s摘要的T语步使用该类身份语的频数显著低于80s(X2=4.9145,p<0.05)。也就是说,与80s相比,10s摘要作者在T语步中倾向于减少第一人称复数代词的使用,而增加抽象主体指称语的使用。

上述结果表明10s作者在摘要文本中的个人参与度明显高于80s作者,他们更倾向于在摘要语篇中表明自己的身份,将自己的研究工作与他人区分开来,对所提供的信息与观点承担责任,确立自己在交际中的主体地位。同时,身份指称语使用的历时变化受到语步的影响,10s摘要作者在描述研究方法和报告研究结果时更多地使用身份指称语来强调自己的研究方法选择及研究结果,以突出其研究的独特性、权威性和对学科社区的贡献;而在研究主题这一不需要太多凸显作者在场的语步中,更倾向于使用非人称无生命的抽象主体来间接、隐性地表征自己。

模糊限制语和加强语是学术论文和摘要中常用的互动元话语资源。作者使用模糊限制语和加强语分别表达对命题的不确定性或确定性、保留或强化对立场的责任、考虑或不予考虑替代选择、打开或关闭与读者的对话以及减弱或者强化言外之力[27][28]。因而在某种意义上,模糊限制语和加强语是一体之两面,其使用标记作者对于命题内容和潜在读者的认识立场,也将自身标记为语篇社区的合格成员[22]。

如表3所示,10s摘要中模糊限制语的使用总频数(9.0个/千词)较80s(8.1个/千词)略有增加,但M语步的使用频数反而显著减少(X2=4.2935,p<0.05);加强语的使用总频数(8.0个/千词)比80s(4.9个/千词)有了较大的增加,主要体现在R语步,由3.4个显著增加到6.2个(X2=4.0039,p<0.05)。在各语步使用的模糊限制语和加强语的相对频数上,只有10s摘要的R语步使用的加强语数量(6.2个/千词)远高于模糊限制语(3.8个/千词),其他语步使用的加强语数量均低于模糊限制语。这些数据一方面表明10s摘要比80s摘要更频繁地使用互动元话语来实现摘要的语篇交际功能、加强与读者的互动,尤其是加强语的大幅增加说明10s摘要不仅仅是论文内容的概要,同时具有更明显的推销功能,原因可能是:随着近年来科研成果数量的几何级数增长和成果发表竞争的日趋激烈,摘要成为吸引读者进一步阅读论文全文的广告手段[4]。另一方面,模糊限制语和加强语使用的历时变化受到语步的影响。研究方法语步涉及较客观的研究方法描述,加上近年来社会学领域的实证研究倾向更加明显,作者倾向于更客观地描述这一语步,故模糊限制语的使用明显减少。研究结果语步作为摘要的必要和重要语步,在现代研究中日益受到作者和读者的重视,作者通过该语步来强调和推销其研究成果,因此该语步中加强语的使用数量最多且增加最显著。此外,本研究的结果与Gillaerts & Van de Velde[18]得出的应用语言学摘要中模糊限制语的使用呈上升趋势而加强语和态度标记语的使用呈下降趋势的结果不太一致,原因可能是学科的不同或者样本来源的差异,因为后者的研究对象仅为一本期刊,而本研究的对象是多本期刊。

四 结 语

本文从历时的角度较全面地考查了学术论文摘要的宏观体裁结构和微观语言特征的变化,发现与80s相比,10s的摘要长度增加了,语步结构更趋完整和规范化;构建语步结构时过去体和被动语态的使用显著减少,更多地使用现在体和主动语态来强调具体发现的概括性功能和作者作为科学研究主体的主动性、权威性和自信心;同时使用更多的作者身份指称语和加强语来表达作者的观点、态度和研究选择,实现对研究成果和论文的推销功能。此外,本文还揭示了语言特征的历时变化与摘要语步的交际功能之间的关系,语步所履行的特定的交际功能决定了表征这些功能的语言特征的历时变化。这些结果表明摘要语类具有演变性。过去30年间,随着科学语篇社区的变化,其成员对世界的社会认知也发生改变,加上社会学领域的科学研究方法与技术的发展,使得学者们在摘要语类的写作中不得不进行相应的调整,从而促成该语类发生较明显的结构和语言变化。

上述研究发现对学术论文阅读与写作具有重要的应用价值,为社会学及相关学科的学者和研究生更好地理解摘要的结构和语言变化及发展趋势、摈弃传统的摘要写作陈规、学会运用符合现代学科社区规范的体裁结构和语言撰写摘要提供了有用的参考。本文也弥补了学术论文摘要历时研究的不足,为未来探讨其他学科论文摘要的历时变化并进行跨学科的比较提供了重要的资料。

[1] Lorés, R.On RA abstracts: From rhetorical structure to thematic organization [J].English for Specific Purposes, 2004, (3).

[2] Salager-Meyer, F.A text-type and move analysis study of verb tense and modality distribution in medical English abstracts [J].English for Specific Purposes, 1992, (2).

[3] Bhatia, V K.Analysing genre: Language use in professional settings [M].London: Longman, 1993.

[4] Hyland, K.Disciplinary discourse: Social interactions in academic writing [M].London: Longman, 2000.

[5] 鞠玉梅.体裁分析与英汉学术论文摘要语篇[J].外语教学,2004,(2).

[6] 张 玫,刘洪泉.《科技》杂志摘要的体裁分析[J].中国科技翻译,2010,(1).

[7] 韩 萍,贺 宏.从批评性体裁分析的角度看学术论文摘要和引言的体裁关系[J].外语与外语教学,2012,(1).

[8] Melander, B , Swales, J M , & Fredrickson, K M .Journal abstracts from three academic fields in the United States and Sweden: National or disciplinary proclivities? [A]∥In Duszak A.(Ed.) Intellectual styles and cross-cultural communication.Berlin: Mouton De Gruyter, 1997.

[9] Yakhontova, T.‘Selling’or‘telling’? The issue of cultural variation in research genres.[A]∥In J.Flowerdew (Ed.).Academic discourse.Harlow: Longman, 2002.

[10] Yakhontova, T.Cultural and disciplinary variation in academic discourse: The issue of influencing factors [J].Journal of English for Academic Purposes, 2006, (2).

[11] Martín-Martín, P.A genre analysis of English and Spanish research paper abstracts in experimental social sciences [J].English for Specific Purposes, 2003, (1).

[12] Martín-Martín, P.& Burgess, S.The rhetorical management of academic criticism in research article abstracts [J].Text, 2004, (24).

[13] Hyland, K & Tse, P.Hooking the reader: a corpus study of evaluative that in abstracts [J].English for Specific Purposes, 2005, (24).

[14] Van Bonn S & Swales J M.English and French journal abstracts in the language sciences: Three exploratory studies [J].Journal of English for Academic Purposes, 2007, (6).

[15] Hu, G W & Cao, F.Hedging and boosting in abstracts of applied linguistics articles: A comparative study of English- and Chinese-medium journals [J].Journal of Pragmatics, 2011,(11).

[16] 葛冬梅,杨瑞英.学术论文摘要的体裁分析[J].现代外语,2005,(2).

[17] 康 勤,孙 萍.基于语料库的学术论文英文摘要的体裁分析[J].外语教学,2012,(5).

[18] Gillaerts, P.& Van de Velde, F.International Metadiscourse in Research Article Abstracts [J].Journal of English for Academic Purposes, 2010, (9).

[19] 翟 霞.中国语言类期刊论文英文摘要的互动元话语历时研究[J].语文学刊:外语教育教学,2011,(9).

[20] Nwogu, K N.Discourse variation in medical texts: Schema, theme and cohesion on professional and journalistic accounts [A]∥Monographs in Systemic Linguistics, 2.Nottingham: University of Nottingham, 1990.

[21] Swales, J M.Genre analysis: English in academic and research settings [M].Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[22] Hyland, K.Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing [M].London: Continuum, 2005.

[23] 柳淑芬.中英文论文摘要中作者的自称语与身份构建[J].当代修辞学,2011,(4).

[24] Pho, P Z .Research article abstracts in applied linguistics and educational technology: A study of linguistic realizations of rhetorical structure and authorial stance [J].Discourse Studies 2008,(2).

[25] Hyland, K & Milton, J.Qualification and certainty in L1 and L2 students’ writing [J].Journal of Second Language Writing, 1997,(6).

[26] Swales, J M.& Feak, C.Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills [M].Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1994.

[27] Holmes, J.Modifying illocutionary force [J].Journal of Pragmatics, 1984,(8).

[28] Millan, E L.Epistemic and approximative meaning revisited: the use of hedges, boosters and approximators when writing research in different disciplines[A]∥In Burgess, S.& Martín-Martín, P.(Eds.).English as an Additional Language in Research Publication and Communication.Bern: Peter Lang, 2008.

【责任编辑程彩霞 陈 雷】

GenreFeaturesofEnglishAcademicPaperAbstracts:ADiachronicPerspective

LI Zhi-jun

(College of Foreign Languages, Huaqiao Univ., Xiamen, 361021, China)

Based on corpus analysis, this paper examines the generic structure and linguistic features of abstracts in English academic articles published in 1980-1984 and 2010-2013.The findings show that abstracts published in the 2010s tend to be longer and more complete and standard in terms of the move structure than those published in the 1980s.Abstracts published in the 2010s are characterized by significantly less use of past tense and the passive voice than those published in the 1980s.Meanwhile, more hedges, boosters and authorial references are employed in the abstracts published in the 2010s than in the 1980s.These results suggest that the genre of abstracts has an evolutionary nature and are significant for reading and writing of article abstracts.

abstracts; genre; move structure; diachronic change

2013-10-21

华侨大学中央高校基本科研业务费资助项目·华侨大学哲学社会科学青年学者成长工程项目(12SKGC-QG12)

李志君(1974-),女,湖南湘乡人,副教授,主要从事学术用途英语、英汉对比研究。

H315

A

1006-1398(2014)01-0169-08