“多大+(的)NP”构式研究

李平

(北京师范大学 汉语文化学院,北京 100875)

“多大+(的)NP”构式研究

李平

(北京师范大学 汉语文化学院,北京 100875)

“多大+(的)NP”构式在不同的语境中意义并不相同,该构式义的不同取决于该构式在句法中的位置,与不同构式的关系以及NP成分;本文从句法语义功能的角度对该构式在不同语境中的构式义进行分析,并在此基础上利用认知语言学理论考察各个构式义之间的关系,即“多大+(的)NP”构式的语义范畴的“主观化”,“多大”的词汇化趋向及其成因。

构式;疑问;主观化;语法化;词汇化

一、引言

《现代汉语词典》(第5版)对“多”的注释为“①副词,用在疑问句里,问程度或数量;②副词,用在感叹句里,表示程度很高;③副词,指某种程度”;有学者提出“多”的词性标注并不准确,“多”应为疑问代词,所以《现代汉语词典》(第6版)对“多”的注释为“①疑问代词,用在疑问句里,问程度或数量;②疑问代词,指某种程度;③副词,用在感叹句里,表示程度很高。 ”

判断“多”到底是疑问代词还是副词,必须考察“多”的本义。《说文解字》“多,重也,从重夕”,其本义是指数量多。《说文解字注》“多,重也。重者,增益也。引申为‘胜’之称”,其本义为数量的增加,引申为“胜过”。

因此,“多”是疑问代词还是副词的争论并不是关于“多”的本义的争论,而是关于“多”的引申义的争论。“多”的引申义到底是副词还是疑问代词,目前学术界仍有争论。实际上“多”在具体句子当中所表示的意义是比较复杂的,“多”在句子中既有本义的用法,又有引申义的用法,有时本义与引申义交织在一起,很难分辨。目前,学术界大多数学者是从“多+ A+(的)+NP”句法语义功能的角度考察“多”的词性的。

由于“多+A+(的)NP”中的“A”主要为形容词,所以本文选择“多与大”的组合来考察该构式在具体语境当中的意义,并在分析该构式在语境中的意义的基础上考察各个意义之间的关系,即“多大+(的)NP”构式义的“主观化”程度。选择“多大”的组合,是因为“多大”的用法比较常见,语料丰富。本文的语料选自北京大学CCL语料库,筛选的原则是靠右排列的语料,因为有些语料中含有“多大”,但是后面的“(的)NP”成分并不存在,而这些语料并不纳入本文的研究范围。

二、“多大+(的)NP”句法语义功能分析

现代汉语中“多大+(的)NP”构式所表示的意义并不单一,在具体的语境中该构式所表意义是不同的,而且该构式所表示的语义的程度是不同的。该构式义的不同取决于该构式在句子当中的句法位置,与不同构式的搭配,“NP”成分等。

(一)“多大+(的)NP”表疑问

1.“多大+(的)NP”表疑问

(1)飞牛到底是多大的力呢?

(2)基建到底铺多大的摊子?

(3)联合国在伊拉克问题上究竟能发挥多大的作用?

上述3个例句都表疑问,询问程度或数量,后面常用疑问语调,有时可以用语气词“呢”。其中例(1)(2)询问数量,例(3)询问程度;询问数量时NP多为表“具体义”的名词,询问程度时NP多为表“抽象义”的名词。

“多大+(的)NP”表疑问还有另一种情况,例如:

(4)他认为敌人部队对我们能起多大作用,这取决于我们对工人的武装程度。

(5)数据传给中心计算机,由它分析、计算,就可以获知有多少车辆,以多大车速向各路口驶来。

(6)然而长假对拉动经济增长究竟有多大作用,尚未有说服力的统计数据来证明。

上述例句都表示疑问,但这类疑问与前面表疑问的例句不同之处在于,其句法形式采用陈述句的方式,句子末尾没有疑问语气词,并且这类疑问中的“多大+(的)NP”往往出现在某一分句中,而且这类疑问句在表疑问方面比(1)—(3)例句疑问语气轻。

2.“多大+(的)NP”表反问

(7)你知道耽误了多大的事?

(8)他要付出多大的代价才能忘记这些事情?

以上例句都表示反问,采用疑问句形式,句末带有疑问语调,但表示的是无疑而问。这类反问跟一般反问还有些不同,反问当中带有一种强烈的主观感情,原因是“多大+(的)NP”构式有表示程度高或数量大的语义特征,加上反问语气,进一步体现出一种很强的主观感情。

(二)“多大+(的)NP”表程度或数量

1.“多大+(的)NP”实指表程度高或数量大

(9)这个例子说明中国发生了多大的变化。

(10)更不理会将给中国大陆、香港和澳门三地人民带来多大的坏影响。

(11)有一类导演是没有多大的影响力但较专业的年轻导演。

(12)作为农书而言,它在指导农业生产上并没有多大作用。

上述例句 “多大+(的)NP”表示程度高或数量大,而且这种程度高或数量大有“实指”的程度或数量内容。例(9)表示实际的程度高,例(10)表示将来肯定发生的程度很高,其中“NP”多为抽象名词或名物化的谓语。例(11)(12)也表示程度高,但是出现在否定句中,表示已然的事情,“多”的语义相当于程度副词“太”。

2.“多大+(的)NP”虚指表程度高或数量大

(13)无论施加多大的压力,总不能使它们液化。

(14)不论生物体中各部分之间有多大差异,它们都是由细胞组成的。

(15)为了让爷爷奶奶看一看孙子,我们吃多大的苦也值得。

这类例句表示程度高或数量大,但跟例(9)—(12)的不同在于这种程度或数量是一种虚指,并不表示实际的程度或数量,而是一种程度或数量的夸大,含有“某种条件下都怎样”义;常跟“无论”、“不管”、“都”和“也”等关联词语搭配。

3.“多大+(的)NP”虚指表程度低或数量小

(16)马儿打了个呵欠,在老杨身边坐下来,才多大的孩子,该不会走丢吧。

(17)你嚷嚷什么!才多大一点,又是女孩子…

(18)小玲子!你个青妇队长多大的官衔,有这么大权力?

以上例句中“多大+(的)NP”表示虚指程度低或数量小,在句子中它一般独立成句,与它在句子中经常做宾语的定语是不同的,而且它的NP也以具体名词为主,也经常与“才”连用。这一类表义也比较特殊,和它表示程度高或数量大正好相反。导致这一现象的原因跟“才”有关,但有时并不如此。在某些语境下省略“才”,它仍然可以表示程度低或数量少,比如例(18),在这一语境中,它表示的并不是官衔有多大,而表示的是官衔“小”,并带有一种质疑的主观感情。

4.“多大+(的)NP”表相同程度或数量

(19)我向来口不臧否他人,谁有多大能耐谁成多大的事。

(20)不是有多少钱只办多少事,而是有多大可能就要争取办成多大的事。

这类用法与疑问代词表遍指的用法一致,前后用相同的成分,表示前后的程度或数量相同。它也表示一种程度或数量,但它又具有疑问代词指称的功能,并不是单纯的表示程度或数量。

(三)“多大+(的)NP”表某种主观感情与感叹

1.“多大+(的)NP”表示某种主观感情

(21)你也是的,这是多大的事,怎么敢这样说。

(22)河南的集中供热刚起步,多大的一块肥肉啊!

(23)一群黑着脸的大盖帽,多大的威风啊!

这一类表示某种主观感情,在句子中多独立成句,句末语调多用感叹语气。它所表示的某种主观感情需要依靠语境来实现。例(21)除了表示程度高以外,还表示强调,含有一种埋怨的主观感情;例(22)(23)依据语境,表示讽刺的主观感情。这一类所表示的主观感情多带有贬义色彩。而且该类表面的语义表示程度大或数量高,实际上表示的是一种主观态度,类似“反话”。

2.“多大+(的)NP”表感叹

(24)你看,多大个尾巴!

(25)好家伙,多大的海滩啊!

(26)这是一笔多大的数目啊!

(27)取得这些成绩,杜瑶瑶要付出多大的代价啊!

以上“多大+(的)NP”表示感叹,多独立成句,句末用感叹语气。这一类大多表示赞叹,带有褒义的色彩,大多数句子是在表达程度高或数量大的基础上带有感叹语气。这一类和单纯表示程度高或数量大的句式不同在于,它具有双重性,既表程度或数量,又表示感叹。可以说,这类句式体现了由表程度向表主观感情的发展脉络,语义也体现了“主观化”这样的一个过程。

三、“多大+(的)NP”语义的“主观化”

1.“多大”与“多少”的相似性

现代汉语第5版,“多少”有名词、副词和疑问代词三种词性。

在实际的使用中,“多少”的语义可以表示具体数量大小,如“多少不等”;“多少”也可以表示虚指的数量高,如“无论再设置多少障碍,中国球迷把他进军NBA当成一个国家的目标”;“多少”也可以表示疑问,如“孩子们念过多少书”,也可以表示不定量,“有多少吃多少”;“多少”也可以表示反问,如“能有多少真实情况?;“多少”还可以表示主观态度和感叹,如“他又将经历多少艰难曲折,在祖国的土地上滴下多少心血!”

通过上述分析,我们可以发现“多大”与“多少”在句法语义功能上具有很大的相似性,都可以表示具体数量大小,也可以表示疑问;还可以表示虚指数量大或小,也可以表示反问;甚至都可以表示主观态度和感叹。“‘多少’词性上逐步虚化,意义上也逐步抽象”(陈昌来、占云芬,2009)。 因此,“多大”和“多少”在句法语义功能上具有相似性。

“多少”在句法语义功能上表现出来的虚化的同时,也表现了其词汇化的过程。“多少”词汇化“由春秋战国时期表示数目到东汉表示数量大小再到魏晋时期的‘言多’和‘偏少’和唐五代询问数量,最后到宋元明清时期的感叹、程度深或不定量”(陈昌来、占云芬,2009),整个过程语义由具体到抽象,逐步虚化,最终成为一个凝固的词汇,完成了词汇化。“多少”的词汇化与其句法语义功能、以及搭配和认知等因素有密切关联,是在这些因素的共同作用下最终完成词汇化。

“多大”的句法语义功能与“多少”具有相似性,既然“多少”经过词汇化已经凝结成为一个词汇,那么“多大”也应该和“多少”一样经过词汇化进而凝结成固定的词汇。但事实上,“多大”并没有成为一个词汇,仍然是一个短语。然而,“多大+(的)NP”中“多大”也表现出词汇化的趋势,因为“多大+(的)NP”中“多大”体现了语义的“主观化”和语法化。

2.“多大+(的)NP”的“主观化”

对“多大+(的)NP”构式的语料分析,我们发现,在不同的语境中,该构式确实具有不同的意义。根据构式的定义,当我们不能从一个结构推断出新的意义时,这应该是一个构式。也就是说,上述“多大+(的)NP”构式应该是不同的构式。但是,“多大+(的)NP”这三个不同的构式意义背后都有相同的机制,即都经历一个“主观化”过程。

王小穹(2012)在“疑问代词语义范畴研究”一文中指出,疑问代词主要语义范畴为“疑问、指代和主观态度”,“疑问代词的语义范畴连续扩展的基础是范畴成员之间具有某种相似性,即:主观性。”而且“主观化是将疑问代词的疑问、指代、主观态度这三个语义成员连系起来的纽带。”通过“多大+(的)NP”句法语义功能分析,我们发现该构式与疑问代词具有相似性,它能表疑问,能指代程度或数量,也能表示主观态度。而最大的相似就是“多大+(的)NP”构式也经历了“主观化”过程。

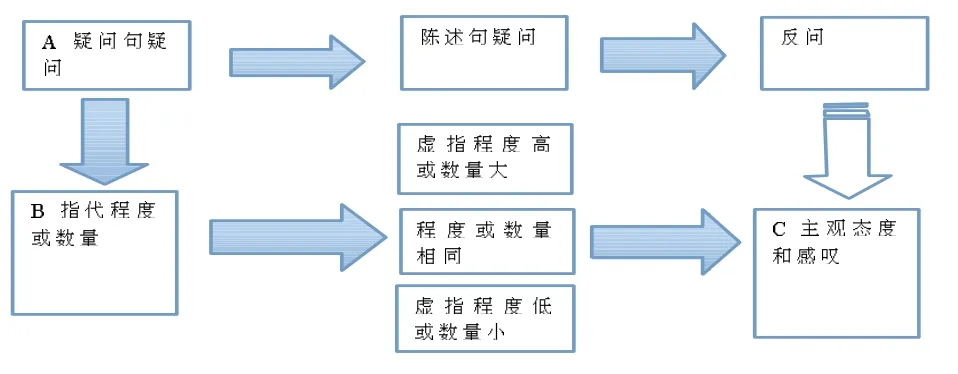

“多大+(的)NP”构式的“主观化”及其构式义关系如下图:

从上图可以看出,“多大+(的)NP”构式语义由疑问句疑问到陈述句疑问再到反问,由指代数量或程度再到虚指程度相同(高、小)或数量相同(大、小)再到主观态度和感叹,确实经历了“主观化”过程;而且该构式语义由疑问到指代程度或数量再到主观态度和感叹,也体现了语义范畴的“主观化”;除此之外,该构式由反问再到主观态度和感叹实际上也体现了“主观化”,但与前两个“主观化”不同在于,它有一个过渡阶段,如上文例(7)(8)表反问的同时又具有强烈的主观态度;再如“理由往往是‘为了发展,能有多大的罪过’”,这句话中“多大+(的)NP”并不是反问,而具有“否定”这一主观态度。因此,“多大+(的)NP”构式的各个不同语义与疑问代词一样,语义范畴都体现了“主观化”的特点。

四、“多大”的词汇化趋势及原因

“多大+(的)NP”构式在不同的语境中的语义并不相同,但这些语义范畴之间存在着一定关系,即都体现“主观化”的过程。实际上“主观化”与语法化之间存在很强的关联度,“主观化”程度越高,语法化程度也越高,只不过二者从不同的角度对语言作出不同的解释。

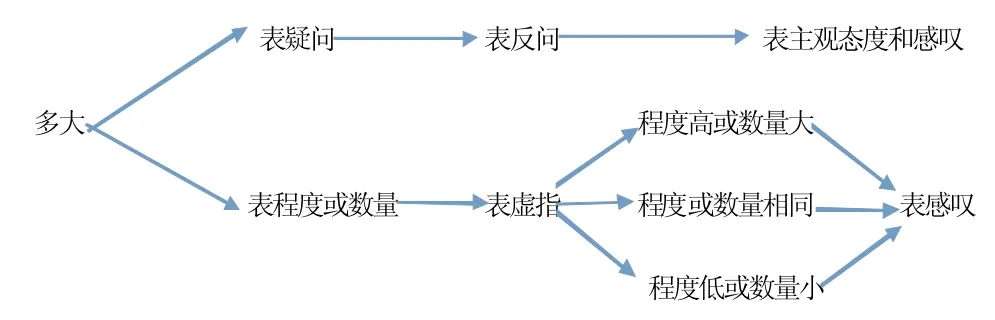

“多大+(的)+NP”的语法化过程如下图:

从上图可以看到,“多大+(的)NP”构式实际上也反映了该构式的语法化程度,即由表疑问——表反问——表主观态度和感叹;由表程度或数量——表虚指——表主观态度和感叹;由表疑问——表程度或数量——表主观态度和感叹,由具体到抽象,由实到虚这样的语法化过程。因此,“多大+(的)+NP”构式反映了“主观化”与语法化关联程度。

“多大”这一短语在“主观化”和语法化的影响下,也体现了“词汇化”这一趋势,即由短语向词汇转化的趋向。

所谓词汇化,就是“从句法层面的自由组合到固定的词汇单位的演变过程”。(董秀芳,2013)“多大”的词汇化趋势是在句法、语用和语义以及“主观化”、语法化因素的共同影响下表现出来的。

语用方面,“多大”在句子当中因为“紧邻出现的环境”(陈昌来,占云芬,2009)为其词汇化趋向提供了重要的条件,因为“多”和“大”在使用中总是紧邻出现,人们容易把它们当作一个整体来掌握;句法方面,“多大”在使用中其后的“NP”成分由表具体事物的名词到表抽象的名词,即“多大+(的)+NP”由具体组合到抽象组合,这为“多大”的词汇化提供了句法方面的支持;语义方面,“多大”语义由表示具体程度或数量到表示虚指的程度或数量,由表示疑问到表示反问再到表示感叹,语义由原来“多”+“大”的短语组合义逐渐向凝固成“多大”的词汇义发展,尤其是例(16)和(17),充分体现了“多大”语义的整体性和凝固性,这为“多大”的词汇化趋向提供了最重要的语义条件。

总之,虽然“多大”目前仍然是短语,但它已经表现出很强的词汇化趋向。“多大+(的)NP”构式受句法语义功能以及“主观化”和语法化的影响,并且在这些因素的共同作用下,“多大”表现出较强的词汇化的趋向。当然,“多大”词汇化趋向也受到了汉语双音化趋势的影响,由单音节向双音节的固定组合发展的双音化趋势。

[1]北京大学 CCL语料库(现代汉语)http://ccl.pku.edu.cn:8080/ ccl_corpus/

[2]曹先擢,等.现代汉语词典[Z].北京:商务印刷馆.2005.

[3]陈昌来,占云芬.多少的词汇化、虚化及其主观量[J].汉语学报,2009(3).

[4]董秀芳.词汇化:双音词的衍生与发展[M].北京:商务印刷馆. 2013.

[5]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[6]谭景春.谈谈词的归类及其相关问题[J].世界汉语教学,2009,23(3).

[7]王小穹.疑问代词语义范畴研究[D].华中科技大学博士学位论文,2012.

[8]许慎.说文解字[M].中华书局,2005.

[9]Addle E.Goldberg.A Consruction Grammar Approach To Argument Structure[M].吴海波,译.北京大学出版社,2007.

[10]Paul J.Hopper&Elizabeth Closs Traugott.语法化学说[M].梁银峰,译.复旦大学出版社.2008.

(责任编辑:章永林)

H109.4

A

1008—7974(2014)02—0008—04

2013-09-05

李平(1982-)山东高密人,讲师,硕士,北京师范大学博士在读。研究方向:语言学及应用语言学。