序列音乐同传统曲式的完美结合

——析勋伯格的《钢琴组曲》(op.25)之吉格舞曲

冯丽

(广东石油化工学院,广东 茂名 525000)

序列音乐同传统曲式的完美结合

——析勋伯格的《钢琴组曲》(op.25)之吉格舞曲

冯丽

(广东石油化工学院,广东 茂名 525000)

十二音序列技法是在自由无调性音乐基础上形成的一种高度有组织的作曲技法。而传统曲式结构是以调性为中心,以调性的变化作为曲式发展的主要依据。两者是相矛盾的。但在勋伯格的作品中,却得到了完美的结合。该文以勋伯格这首吉格舞曲为例,试图探究十二音作曲技法是如何与传统结构产生联系的。

勋伯格;序列音乐;曲式结构

勋伯格是20世纪新音乐大潮中伟大的音乐巨人之一,他的《钢琴组曲》(op.25)是第一部完整的十二音作品,这部作品的完成,标志着十二音体系的正式确立。其中的吉格舞曲则是运用序列手法写作,同时具有奏鸣曲式结构的乐章。

古典音乐的传统曲式结构是以调性的变化作为曲式发展的主要依据的。奏鸣曲式表现的尤为显著。奏鸣曲式代表曲式发展的高级阶段,它的“呈示——展开——再现”三大部分充分体现了调性发展、回归的过程,整个结构强调调性的核心作用及功能原则。

由此可见,十二音序列与传统曲式是两种不同体系中的不同概念,而勋伯格的这首作品却将两者完美地结合在了一起。下面本文将对这首作品进行一全面分析。

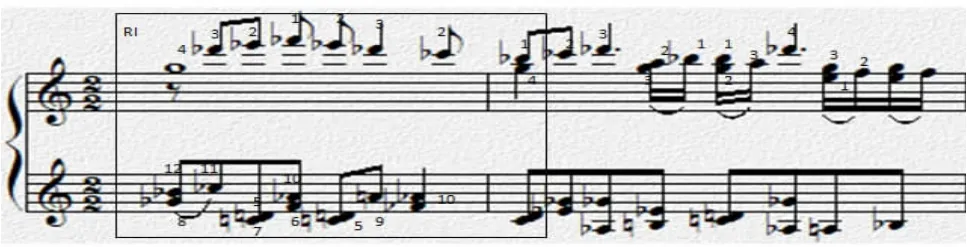

一、作品的序列分析

分析一首典型的十二音作品,首先要确定作曲家创作这首作品所使用的序列。十二音序列原型大多出现在乐曲开始的地方。此曲开始第一小节已通过纵横陈述方式显示了原始序列P。(见谱例1)在整首作品中作者还使用了P的倒影I及它们的两个移位P6、I6,再加上其逆行,共八个序列。其中原型的前四个音,其音程结构是“半音-全音-三全音”,很富有动力感,构成了作品的动机。后面乐思的发展主要来自这一动机的不断重复与贯串。通过观察,发现三全音在序列中起到举足轻重的作用:(1)动机中包含三全音。(2)原始序列P的开始音“E”与结尾音“bB”是三全音关系。(3)八组序列的首音与尾音之间要么相同,要么呈现三全音这一音程关系。三全音在整部作品中,地位非常突出,具有重要意义。

谱例1:作品所使用的基本音列(P、R、I、RI)

二、作品的结构特点

从作品的整体结构看,《吉格舞曲》兼有奏鸣曲式和回旋奏鸣曲式的特点。前面已经提到,在序列音乐作品中,完全抛开了调性,曲式结构的确定不再以调性为依据来判断。勋伯格则运用序列原则,通过严密的组织和对集合的控制,使失去调性结构力的材料重新组织起来。现根据该曲的结构布局,逐次加以阐述:

呈示部:刚开始引子(1-4),采用的序列依次为P、I6、I、P6。节奏一开始使用2/2作为基本拍子,其实它打破了2/2拍子的重音规律,实际拍子为3/8+ 4/8+1/8。其速度也是比较快的,表现民间舞曲那种热情、奔放的特点。这也是整首作品基本形态的缩影。主部(5-9):使用的序列为(P、P6、I6、I),织体写法基本是对位式,比较平稳。副部(10-13):序列为(R、RI6、RI、R6),从织体形态和序列音上与主部形成明显的对比。接着为连接部(14-19),连接部所使用的音列材料,有的是不完整的,它进行了一定程度的拆分。比如第14-15小节。(见谱例2)14小节大部分音是RI的完整呈现,后面的材料则多数为P、P6或I6的部分陈述,即把序列拆分成三音一组的微序列,再加以组合。其中高声部的主旋律构成了以bD为主音的多利亚调式。这一乐句主音bD与内声部的长音G构成三全音音程,暗示了三全音的重要性。

谱例2:序列的拆分

另外,连接部节拍由2/2拍转为3/4,又转至2/2,最后转至2/4拍。由此可见,连接部从序列、织体、节奏等方面均呈现出不稳定状态。结束部(20-25):序列为(P6、I6、P、P6、P、P6),显然,结束部以原型序列及移位为主,趋于稳定状态,具有一定的收束性质。

由此可见,作者主要通过运用不同的序列变体和不同的序列顺序,使主部与副部形成鲜明对比,它与传统奏鸣曲式主副部对比突出表现在调性和材料上截然不同;运用序列音的拆分和不完整性体现连接部的不稳定状态,这与传统曲式中以调性模糊、材料逐渐过渡为特征的连接部也完全不一样;最后以原型序列为主来代表结束部的稳定和收束感,也不同与传统奏鸣曲式中结束部调性稳定,旋律性不强等特点。

勋伯格灵活并富有创意地把呈示部中的四个部分通过序列手法完美地糅合在了一起,既与传统一脉相承,又在此基础上进行了创新和超越。

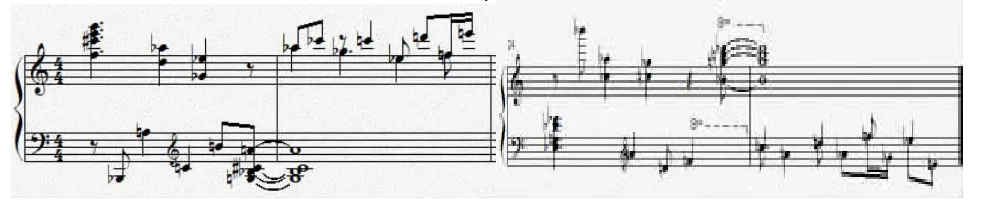

展开部:展开部的手法运用比较独特。引入部分(26-28)与准备再现部分(37-39)互为镜像结构。所谓镜像结构指镜像点两侧互相对称,具有高度的平衡感。(见谱例3)

谱例3:镜像结构(展开部开头与结尾)

前后材料相同,只是上下声部位置作了对调,如同形成一框框,把展开部中心部分夹在其中。这种手法运用使中心部分并未充分展开,而是在再现部后面作了第二次展开,形成第二展开部。这一结构具有回旋奏鸣曲式的特征。作者在第一展开部中,速度、织体均有一定程度的发展。如第33-36小节,运用六连音节奏的织体与前面形成强烈对比。另外,展开部的三个阶段:引入、中心、准备再现部分所运用的序列也不尽相同。引入部分序列为P、I6、P6,准备再现序列为I、P6,中间八小节可分为两小部分,各自序列也不相同。它们在手法运用上的差异是同中心结构的变化相关联的。所以,勋伯格着重运用序列的变化进行展开、发展,从而担负起了整个曲式结构的“调性”任务。

可以看出,作者巧妙的运用镜像结构使引入部分和准备部分前后呼应,仍然通过序列的不同结合把展开部的三部分区分开来;而传统曲式中展开部主要通过调式调性的频繁变化和材料的不断发展构成强烈的戏剧性。因此,作曲家完全可以在传统曲式结构的基础上,运用无调性音乐作曲手法,创作出具有个性化序列语言的新音乐。

再现部:再现部是从副部(40-42)开始的。虽然从材料上看,不同于呈示部的副部,但它所包含的序列数目几乎与呈示部副部相等,仍然强调序列的核心地位,所以有一定的再现因素。主部(43-46):第43、44小节的序列运用与呈示部主部完全相同,均为P、P6、I6、I,具有再现意义。第45-46小节,呈现十二音聚合现象。(见谱例4)

谱例4:

也就是说,在这两小节中,十二音并没有按次序排列,上方声部是模进下行的旋律线条,它与低声部又形成了十二音聚合。

第二展开部(47-67):这一部分,作者在节奏、织体、序列音的运用上有了更大幅度的展开。如51-56小节,多次运用三全音的半音模进,从横向上呈现出一定的旋律线条,纵向上又具有和声的形态。第53小节,作者将十二音打乱,重新排列成四个“三全音加纯五度”的和弦,进一步强调了三全音这一音程关系。

总之,再现部中的再现因素不是体现在调性回归或材料重复上,它仍然是序列的再现。如主部和副部使用的序列几乎与呈示部完全一致。当然,再现部应属于变化再现,它在呈示部的基础上又融入了一些新的手法,比如十二音聚合等,使材料和音响效果更为丰富。

尾声(69-75):尾声开始两小节也运用了镜像结构,随后又是六连音下行,再现了前面的材料。这种织体采用了类似“琶音”的写法。如71-72小节,是“三全音加纯五度”的交替重叠,在这里序列规律被音程规律所代替。(见谱例5)可见,作者并不是一味地严守序列原则,偶尔打破原则可使音乐拥有更多自由。

谱例5:

三、结语

1.作曲家在序列的设计上独具匠心。例如:作者为了突出三全音的重要作用,在基本序列中含有三全音音程;序列首尾音为三全音关系;原始序列与其它序列的首音、尾音之间呈现三全音音程关系。作曲家对序列的精心设计,为整个作品的发展提供了保证。

2.在作品中不拘泥于序列原则,创作手法灵活,使音乐获得更大的发展空间。例如:尾声部分的六连音类似“琶音”进行,打乱了十二个半音的进行,而是以音程交替重叠的方式出现。在这里,作者为了适应音乐发展的需要,暂时打破了序列原则。

3.与传统曲式结构相结合,不是复古,而是创新。作者通过十二音技法的运用,形成作品新的结构力,使其具有更高的美学价值。十二音技术同古老体裁相结合使用,并不意味着回到过去,而是一种创新。这种创作理念对现代作曲家有着深远的影响。例如,在我国出现一些十二音技术同中国民族调式相结合的作品,这种结合无疑是受勋伯格作品的启发。

勋伯格在自己的创作道路上不断继承、创新和发展,他的创作思维和创新理念会一直影响、激励着人们去创作出更具魅力的音乐作品。

[1]阿诺德·勋伯格.勋伯格:风格与创意[M].上海:上海音乐出版社,2013:128-138.

[2]姚恒璐.勋伯格的作品及创作技法研究论文集[M].北京:中央音乐学院出版社,2008:108-116.

[3]彭志敏.新音乐作品分析教程[M].长沙:湖南文艺出版社,2004: 57-66.

[4]姚恒璐.序列组织中的奏鸣原则——勋伯格的钢琴曲op.33a的技法分析[J].音乐探索,2000(4):30-35.

(责任编辑:品风)

J624.1

A

1008—7974(2014)02—0081—03

2013-11-03

冯丽(1979-)女,讲师,硕士。研究方向:作曲技术理论。

——评《勋伯格与救赎》①