明清徽州私塾教育发微

李学会

(安徽大学 历史系,安徽 合肥 230039)

私塾又称蒙馆,开馆形式有以下几种:一户或几户联合聘请先生到家教读;先生设馆招收学生,收取束脩;或以宗祠地租收入开馆,培养宗族弟子。私塾教学,一般采取个别教授,内容包括识字、习字、讲书、背书、写文章等。初入学儿童,先读《三字经》、《千字文》、《百家姓》,以后开读《孝经》、《幼学琼林》、《四书》等,均要求死记硬背。[1]明清时期的徽州教育发达,其中宗族私塾教育在徽州教育中起着举足轻重的作用。徽州具体有多少私塾学堂无法统计,但据记载“十户之村,无废诵读”[2]、“远山深谷,居民之外,莫不有学有师”[3],由此可以看出私塾教育在徽州地区的繁盛。重文重教是徽州地区千百年来的历史传统,它的发展成熟,孕育了徽州厚重成熟的精神气质。

一、徽州私塾教育的繁盛

徽州地区文风昌盛,彬彬文士众多,为士者更明义理,儒风独茂,千百年以来,徽州地区人才辈出,冠绝各府。尤其是到了明清时期,徽州人才的繁盛达到了顶峰,突出表现在:

宗族私塾教育在古代中国是最基础的启蒙教育,对重文重教的徽州地区来说,私塾学堂更为普及。以宏村的南湖书院为例,清嘉庆十五年(1810年),宏村汪授甲、汪家驹、汪以文邀请浙江闽道学政使罗文聘到南湖游览。罗文聘叹南湖秀色,环境清幽,提议将倚湖六院合并,建成规模宏大之学堂,村民将受福无穷。于是乎以文、授甲、家驹出巨资,村民均响应、一时间富者出资、贫者出力。十九年秋,南湖书院落成,文教大兴。仅南湖书院走出来的名人就有清代诗人汪承恩、汪彤雯;新安医学名家汪应昆;清末内阁中书汪康年;民初黎元洪政府政务总理兼财政总长汪大燮;现代女科学家李晓梅;解放军海军将领汪镇华等均在此启蒙[4]50。又以泾县为例,在科举时期,泾县城乡士子通过接受私塾教育,在后来的科举考试中中举者达326人,中进士者175人。

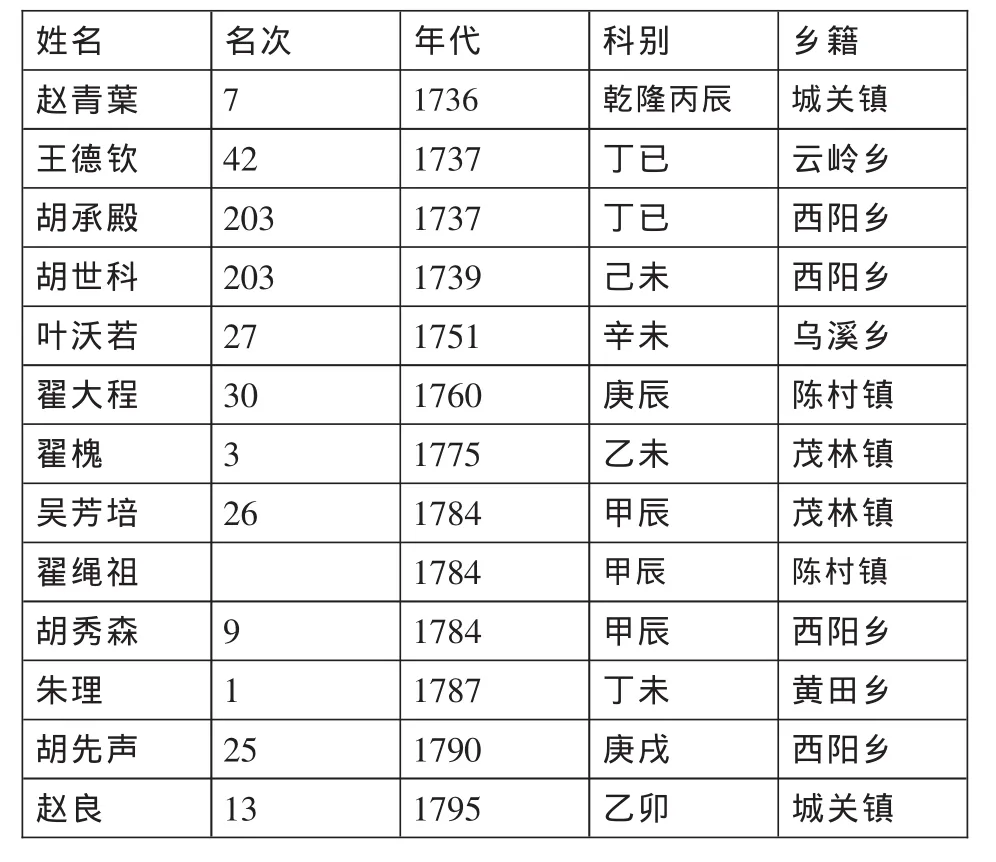

下面是清朝康熙三十年至咸丰三年休宁县籍儒生考取三甲名录[2],展现了一百六十多年间徽州府下辖一个县的中进士状况,由此可见人才之盛:除了歙县地区科举取士成绩斐然外,其它地区亦成果不俗,下面是一份乾隆年间徽州府泾县科举入仕名单[5]:

表1 清朝康熙三十年至咸丰三年休宁县籍儒生考取三甲名录

表2 乾隆年间泾县科举入仕名单表

据府志、县志、宗谱及其他文献记载,从唐至清,歙县(包括寄籍)就有进士832人。其中有状元舒雅、吕溱、徐元文等11人;榜眼张秉、张德量、洪亮吉等6人;探花吴孔嘉、徐秉义、汪德容等12人;传胪杨宁、王登朋、许廷佐等10人[6]。 私塾教育在徽州极为繁荣,以徽州的休宁县为例,直至清末民初,新式教育虽已提倡很久,但全县仍有私塾学堂306所,学生近4000人,而这一时期休宁的村庄也不过400个左右[2]。安徽大学徽学研究中心收藏有一册刘伯山教授收集的《呈文留稿》[7],里面抄录的是歙县官川私立储英初级小学校“呈为故兴私塾障碍教育进行、恳请给谕责令取缔以维教育前途事”的案例,从这件事中也可以间接地反映出历史上徽州地区私塾教育之厚重。徽州地区重文尚礼,徽州百姓普遍把子弟读书看成是修身、齐家的第一要务,甚至为了子弟的教育不惜倾家荡产。

二、徽州私塾教育繁盛的原因

徽州地区文风昌盛,人才层出不穷,徽州私塾教育如此成功,不得不引起我们的思考。到底是什么原因使得徽州私塾教育如此受重视,如此兴盛呢?我们从徽州所处的地理环境、徽商、宗族等八个方面予以分析:

一是徽州所处的地理环境。徽州处于群山丘陵环抱之中,“七山一水一分田,一分道路和庄园”就是对徽州最形象的描述。徽州地区的居民好多是以前北方的族家大姓迁徙而来,这么一个移民社会,在封闭的地理环境与宗族血缘伦理封闭性的双重作用下,呈现出自己独有的文化特征。聚族而居,不杂他姓,那么族学私塾必然会扮演重要角色。生存压力是徽州私塾教育繁盛的精神动力。

二是徽商的大力支持。自古就有“无徽不成镇”的说法,从中可以看出徽商的活动范围是多么广阔。加上徽商资本雄厚,除了一部分资金用于结交朝廷与官府外,有相当一部分资金用来反哺徽州本土,其中对教育的支持尤其不遗余力。这些徽商意识到,加大力度对宗族子弟的教育,可以使族人进入仕途的几率增加,他们进入仕途后,可以成为自己的后盾,反过来扩大徽商的影响。即使子弟不能进入仕途,经商也有了很高的文化素质,在与其他商帮的竞争中也能处于优势地位。因此徽商的支持是徽州私塾教育发展的经济后盾。

三是名人的带动作用,朱熹就是徽州婺源人,程朱提倡的理学思想对徽州地区影响尤大。歙县的许国牌坊,就是皇帝赐恩所建,以表彰许国之功;贤士曹端,明洪武生……国朝咸丰十年徙东廡移西廡[8];黄汝济,字巨川……升杭州府教授,一时名仕多出其门,迁南京国子监助教,致仕归修祁门县志[9]。“连科三殿撰,十里四翰林,一门八进士,两朝十举人”[10]。他们作为徽州读书人的楷模,功成身退,以显乡里,光宗耀祖。诸家子弟在父母家族的敦促下苦读圣贤书,读书风气顿时蔚然,这反过来推动了私塾教育的大发展。

四是宗族的重视。徽州作为中国封建社会后期宗法制度最为强固的地区之一,族学私塾主要为宗族服务,充分体现出一荣俱荣、一辱俱辱的观念。中国人宗族观念浓厚,活着的人取得功名,不仅扬名后世,更能光宗耀祖,以显家族。读书致仕经商,都能提高宗族的声望,因此只要是宗族之人,无论亲疏,到了适学年龄,均入私塾接受教育。私塾的建立、维修,以及教书先生的报酬等等,均由宗族负责。

五是政府的变相支持,这种支持一般是以其它名义来资助的。比如财政上给予倾斜,低价给予宗族私塾来购买学田等。很多徽州官员出身宗族私塾,以个人名义资助私塾教育,往往一人带动,多名官员响应。因为他们官居要位,很多富豪大家为了结交官员,不惜重金支持私塾。政府官员把宗族与富豪大家相结合在一起,形成了一股强大的支持动力,有力地促进了宗族私塾教育的发展。

六是徽州地区宗族大家之间的竞争。徽州八大姓主要是北方迁徙而来的世家大族,他们把名望看得特别重要,那么科举入仕作为彰显家族声望的主要途径,往往竭尽全力培养族人,一时间宗家大族攀比之风盛行。它不仅培养了大批优秀知识分子,而且还促进了教育事业的发展,提高了族人的文化素质。

七是皇恩特许。“嘉庆五年九月,上谕黟县士民奋勇杀贼,深明大义,著加学额,奉准部议,加文武定额各两名......。[8]”以后成为定制,进士名额进一步增加。

八是优秀的塾师队伍。从事于塾师的先生大部分是秀才,一部分为中进士的举人,也有很少一部分致仕的官员,他们发挥余热,教育乡里。塾师往往具有扎实的儒学修养,加上束脩丰厚,往往一村便有诸多塾师。好多教育意义浓厚的私塾学堂前楹联出自塾师之手,如:

继先祖一脉真传克勤克俭

教子孙两行正路惟读惟耕

真学问从五伦做起

大文章自六经得来

几百年人家无非积善

第一等好事只是读书

三、徽州私塾教育的特征

徽州地区教育发达,即使与同一时期的江浙各府或北方文风盛行府县相比,亦有过之而无不及。徽州私塾教育与同一时期的教学机构相比,无论是在教育设施还是师资方面,都有自己的特色,这体现在以下几个方面:

(一)私塾多,遍布各地

徽州私塾教育历经千年传承,到明清之际已经发展的相当完善。徽州私塾的特点是分布广,数量大:明初徽州六邑就拥有社学462所,到康熙年间则增至562所,据统计,自宋至清,徽州六县实际建有书院、精舍、书屋、书堂等260多所,可见徽州教育场所数量之多[11]69;从教人员众,素质好:徽州到底有多少私塾先生我们至今无法统计,但可以肯定的是他们绝大多数都是饱读诗书之士,他们有的是科举失意的学子,有的是致仕的官员,他们一方面继续钻研诗书,另一方面也参与到教学中来。以潜口村私塾[11]69为例,从塾师、馆址等四个方面去说明私塾之盛:

除此之外,唐模村有胡星晓、汪小溪,许斋臣等;颖川的汪文龙、毕仲奇、张润生等;澄塘的汪绍武、张子良、吴秋水等[11]69。私塾教育根据学生的接受能力,注重因材施教,学生学习有快有慢,松弛有度。

(二)浓厚的教育风气

徽州历史上涌现出一大批杰出的教育家,比如朱熹、汪克宽、陶行知等,更是有一批学者既从事于学问研究又从事于教学,学者为师的风气很浓厚。许多徽州文书都有关于塾师的记载,如《黟县十都宏村万氏文书》、《婺源十都方思山胡氏文书》、《休宁土音》上下卷等[12]。生存压力迫使徽人治学求生:特殊的地理环境,造就了读书以进仕的传统,他们认为“万般皆下品,惟有读书高”,读书热情无比高涨,徽州教育经久不衰;宗族高度重视私塾教育也是徽州教育的一大特点:徽州社会是一个拥有唐宋遗泽的宗族社会,各宗族为了强化宗族观念,不遗余力的加大教育力度,强化宗族统治。宗法制度的强化,宗族活动的开展,又在各方面促进了私塾教育的发展。徽州私塾教育特点鲜明,私塾教育与宗族势力相结合,加上徽商的大力支持,小小徽州迸发出极其巨大的能量,以一弹丸之地,彰显于天下,扬名于后世,这不得不说是中国古代教育史上的一个奇迹。

(三)私塾教育内容多样化

古代徽州教育官民结合,机构众多,形式多样,在传统教育方面取得了巨大的成功。徽州教育机构不仅有数量庞大的私塾学堂,更有众多的书屋、精舍、社学、义学、学馆等,形式多样的学习场所,适合不同背景的群体学习,这种多层次、有差别的教育推动了教育的繁荣,培养了各式各样的人才。

徽州先民对自己子女的教育关注程度很高,在对待子女的教育问题上,他们很讲究方法。言传身教,以身作则,用自己的实际行动来达到教育的目的。以休宁县为例,私塾就分为以下几种形式:有一户或几户联合聘请先生到家教读的,有私人开馆招徒的,也有宗族公办的。私塾以后两类居多,学生家长在开学和端午、中秋两节,须向塾师馈赠糕点等礼物,以示尊师重教[5]625。

徽人私塾教育内容广泛,除了孔孟之道、朱子理学外,还包括礼、乐、射、御、书、数,附加有许多独具徽州特色的教育内容,极具实用和职业教育的内容,如新安医学源远流长,影响深远。古人韵文识字教学经验丰富,进行韵语识字教学:古代的识字教材更加适合汉字的特点,多数蒙学教材采用韵语体例和对偶句式,内容上更加注意适应儿童的兴趣和特点。

生存的压力赋予徽州私塾教育发展强大的精神动力,先儒明贤教化徽州,醇厚的徽州儒风历代传承,使古老的徽州散发出独特的魅力,成为中国文化发展史上一颗耀眼的明珠。

:

[1]休宁县志.卷二十四[M].合肥:安徽教育出版社,1990.

[2][休宁县志.卷一、卷二十四[Z].刻本.休宁:1832年(清道光三年)

[3]婺源县志.卷四[Z].刻本.婺源:1536年(嘉靖十五年)

[4]汪双武.中国皖南古村落.宏村[M]//徽学研究丛刊.安徽大学徽学研究中心,2009.

[5]泾县志.二十七章[M].北京:方志出版社,1996.(625).

[6]歙县志.科举考试[M].合肥:黄山书社,1994.(854).

[7]刘伯山.明清徽州的教育及其支持系统[J].徽学,2008.

[8]黟县三志.卷十[Z].政事.学校.二十.南京:江苏古籍出版社.1990.

[9]祁门县志.卷二十六[Z].人物志.合肥:安徽人民出版社,1990(05).

[10]周致元.儒家伦理与明代徽州籍进士[J].安徽大学学报,1997(7).

[11]卞利.徽州文化名村.潜口[M]//徽学研究丛刊.安徽大学徽学研究中心,2001.

[12]胡氏.婺源十都方思山胡氏文书[M]//徽州文书第二辑.安徽大学徽学研究中心,1992.