物联网感知层RFID和WSN信息安全技术研究

笪林梅

(江苏财经职业技术学院 计算机系,江苏 淮安 223003)

物联网感知层RFID和WSN信息安全技术研究

笪林梅

(江苏财经职业技术学院 计算机系,江苏 淮安 223003)

感知层是物联网的重要组成部分,其关键技术是射频识别技术(RFID)和无线传感器网络技术(WSN)。针对射频识别技术的信息泄露、信息篡改、追踪标签等安全问题,提出标签保护和加密机制等技术方案;针对无线传感网节点信息被非法俘获、窃取、攻击等安全问题,提出密钥管理控制、建立安全路由、增加节点认证、访问控制、入侵检测等技术方案。

感知层;安全;RFID;WSN

作为国家重点发展的五个战略性产业之一的物联网,已成为计算机和互联网之后的新的信息技术浪潮。物联网的目标是全面感知,在互联网的技术和平台基础上,搭建一个人与物、物与物相连的平台。近几年,随着物联网研究的不断深入以及物联网应用的不断普及,它为信息社会的进一步发展带来了新的变革,同时,物联网信息安全问题也逐渐引起了业界较大的关注。

1 物联网感知层技术

物联网以感知为核心,它的三个基本特征是:全面感知、可靠传输与智能处理。它们分别由物联网的三大部分感知层、网络层以及应用层来实现。

物联网的技术核心是感知层技术,它与人体的皮肤与五官的作用相近,用于感知物体并采集信息。感知层由传感网和感知设备两大部分组成,主要包括射频识别技术(RFID)、WSN传感技术、全球定位系统、激光扫描、红外感应、视频技术、条形码扫描等。近几年来,射频识别技术(RFID)和WSN传感技术都取得了快速的发展。

1.1射频识别技术(RFID)

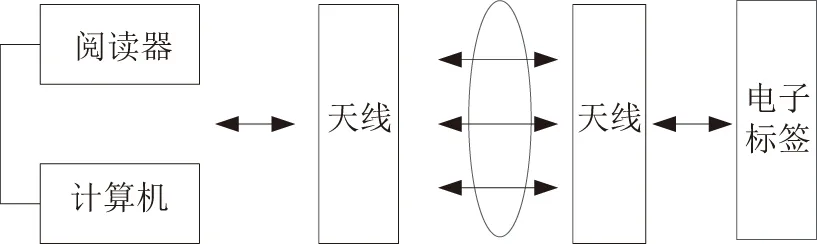

射频识别技术,简称RFID,是一种非接触式的自动识别技术,兴起于上个世纪90年代。作为快速、实时,并能够准确采集与处理信息的高新技术,该技术被公认为本世纪10大重要技术之一。RFID一般包括电子标签、阅读器和天线三个组成部分。它采用无线射频方式,能够实现双向的数据通信,识别目标对象继而获取相关数据。RFID系统组成如图1所示。

图1 FRID系统组成

电子标签内保存有一定格式的电子数据,用来标识物体基本信息。它们嵌入或附着在物品中,实现对物品的追踪和定位。电子标签具有存取信息的时间短、读取信息的距离远的优点。此外,由于电子标签的信息存取均设有密码保护,所以,它的安全性得到了保证。阅读器向电子标签发送命令,电子标签将内存的标识信息回送给阅读器,它们之间传送信息是在通信协议的基础上进行的。天线是一个“桥梁”,在电子标签与阅读器之间发挥着射频通信功能。总之,借助于RFID,人们可以很轻易地对各类物品进行标识和获取信息。业界人士认为,RFID将成为未来几年内代替条形码的关键技术之一,将被广泛地应用于物联网智能交通、智能安防和智能购物等领域。

1.2WSN传感技术

传感技术是一种多门学科交融的现代科技,它主要研究在自然物品上获得信息,并对其进行识别和处理。传感器是传感技术的核心,它能够对物联网中物物之间和物人之间进行信息交互。无线传感器网络(WSN)由大量微型的传感器节点组成,这些节点被部署在监测环境中,形成一个自组织的无线通信网络。WSN感知、采集和处理整个网络中感知对象的数据信息,并将这些信息发送给观测者。WSN的缺陷是它仅能获取感知对象的标量信息,由此,无线多媒体传感器网络应运而生,它在WSN的基础上增加了获取图像、声音和视频等数据信息的功能。WSN体系结构如图2所示。

图2 WSN体系结构

2 物联网感知层信息安全分析

如前所述,感知层感知物理世界信息的两大关键技术是RFID和WSN传感技术。因此,探讨物联网感知层的信息安全,应着重考虑RFID和WSN传感技术两个方面的安全问题。

2.1RFID安全问题

在物联网感知层体系结构中,每个RFID都是一个单独的网络节点,它们经过网关被接入到网络层。因此,每个RFID节点的信息安全就决定了RFID整个系统架构下的信息安全。RFID技术安全问题体现在以下几个方面:

(1) 信息泄露。在RFID标签使用者不知情时,攻击者非法拷贝或窃取标签信息,导致物品信息被泄露。

(2) 标签追踪。攻击者利用RFID标签上的固定信息,对其进行追踪和定位,导致隐私被泄露。

(3) 重放攻击。攻击者采用一些专门的手段,把窃听到的物品信息再次传送给合法的阅读器,对系统进行攻击。

(4) 复制攻击。攻击者复制合法用户的RFID标签信息,顶替合法的用户身份,进而对系统进行攻击。

(5) 伪造攻击。攻击者对RFID标签信息进行伪造,伪造信息的内容和合法用户的身份,使信息和用户身份失去真实性。

(6) 信息篡改。攻击者对窃听到的消息进行蓄意篡改,使信息失去完整性,然后将篡改后的信息传送给原来的接收者。

2.2WSN传感技术安全问题

WSN的特点是节点资源有限,存储能力、通信能力与处理能力有限以及拓扑结构复杂等。它的技术安全问题集中在以下两种情况:

(1) 物理破坏:WSN的节点分布在自然空间里,攻击者可以使用外部手段,较轻易地对其中的某一节点实施破坏,对它们进行物理上的修改,并使用它们来干扰正常的网络节点运行。网络因普通节点俘获造成传输密钥泄露而受到安全威胁,或因完全控制产生整个网络的安全威胁。

(2) 攻击:攻击者通过各种方式实现对网络的攻击,形成安全威胁。如:耗尽攻击、拥塞攻击、非公平攻击、拒绝服务攻击、节点复制攻击、多重身份攻击等。

3 物联网感知层信息安全技术

针对物联网感知层存在的上述安全问题,提出以下技术方案。

3.1RFID安全技术

(1) 标签保护

电子标签在RFID中发挥着重要的作用,且电子标签的信息容易被窃取、复制、伪造和篡改。因此,对电子标签的保护措施显得尤为关键。最有效的措施是控制标签的使用条件,设置某种条件下标签失效。在具体应用中,当商品交易完成时,为了防止标签信息的泄露,可“杀死”商品的RFID标签,或者使其进入“休眠”状态,使标签无法正常工作。另外,为了避免标签被攻击者识别,可以通过铝箔购物袋(法拉第屏蔽)或者电子设备来主动发射干扰性信号,使攻击者不能捕获到正确的标签信息。

(2) 加密机制

密码技术是通信双方按照约定的规则进行信息变换的一种保密技术。以密码学为基础,使用密码算法和安全认证机制,来实现RFID系统的信息安全保护,是当前物联网RFID加密机制研究的热点。许多安全认证协议被提出,包括Hash-Lock协议、Hash链协议、Hash-based IDvariation协议、David的数字图书馆RFID协议、交互认证协议、LCAP协议和分布式RFID询问-响应认证协议等。这些协议的提出,对RFID系统的信息安全起到了有效的保障。

当前,RFID的标准多样,相关安全评估标准缺失,给RFID安全机制的设计与评估带来了极大的挑战。建议从物联网实际应用的安全需求情况出发,对RFID系统安全等级进行划分,将RFID信息的机密性、完整性、身份鉴别、访问控制、密码管理和密钥算法等多方面密码安全因素划分成不同的安全级别,针对不同的级别实施各种有效的保护措施,并针对各安全等级的不同安全需求设计出各自的安全机制。另外,为了保证RFID系统安全性,应采用高安全等级的密钥管理系统,在电子标签原有安全性基础上再增加一层保护。

3.2WSN安全技术

对于WSN的安全保护,应加强对WSN的密钥管理控制、建立安全路由、增加节点认证、访问控制机制、入侵检测机制等的管理方式。

(1) 密钥管理。密钥管理是信息安全技术的核心,更是WSN安全技术的核心。密钥管理主要有4种协议:简单密钥分布协议、动态密钥管理协议、密钥预分布协议、分层密钥管理协议。

在简单密钥分布协议中,所有节点都使用相同的密钥,发送方用这个密钥加密,接收方也用这个密钥解密。这种密钥分布协议占用的内存很少,显而易见它的安全性也是最差的。因而,在WSN技术中,很少采用这一协议。在动态密钥管理协议中,根据用户需要,周期性地更换节点的密钥,形成动态的密钥管理方式。这种密钥分布协议能够有效保证网络的安全。在密钥预分布协议中,网络节点在部署前就被分配一组密钥。节点被部署后,传感器节点建立节点共享密钥并再分配密钥。这种密钥分布协议同样能够有效保证网络的安全。在分层密钥管理协议中,采用LEAP协议,它是一种典型的确定型密钥管理协议,使用多种密钥机制共同维护网络的安全。在每个节点中,分配4个密钥,分别是预分布的基站单独共享的身份密钥、预分布的网内节点共享的密钥组、相邻节点共享的邻居密钥和簇头共享的簇头密钥。这种密钥分布协议的防护措施最高效,也是最安全的。

WSN密钥管理方式可分为对称密钥加密和非对称密钥加密两种。对称密钥加密的特征是通信的双方使用完全相同的密钥,发送方使用这个密钥进行加密,接收方也使用这个密钥进行解密。这种密钥加密技术的密钥长度不长,计算、通信和存储开销相对较小,比较适用于WSN,因而是WSN 密钥管理的主流方式。而非对称密钥加密是指节点使用不同的加密和解密密钥,由于对节点的计算、存储、通信等能力要求较高,一直以来被认为不适用于WSN。但是,近期研究表明,非对称密钥加密在优化后能适用于WSN。从信息安全的角度考虑,非对称密钥体制的安全性一定会远远高于对称密钥体制。

为解决WSN节点的物理破坏问题,可以在节点中使用抗窜改设备,为节点保护增加一层保护层。可以增设物理破坏感知机制,对物理破坏提前发出预警。另外,可以采用轻量级的对称加密算法对一些敏感信息进行加密存储,以保护信息的安全。

(2) 安全路由。物联网的特殊架构使得它对路由安全的要求较高。因此,应当根据物联网不同应用的需求,采用合适的安全路由协议,以保证数据安全地从某一节点到达另一节点。同时,应尽可能少地消耗节点资源,保证节点的高效运行。物联网安全路由技术中有要采用SPINS安全框架协议,它包括SNEP协议及μTESLA协议两个部分,其中的SNEP协议用来实现通信的机密性、完整性和点点认证;而μTESLA协议用来实现点到多点的广播认证。SPINS安全框架协议有效地保证了物联网路由安全,但是,SPINS协议还仅仅是个框架协议,并没有指出实现各种安全机制的具体算法。因此,在具体应用中,还应考虑很多SPINS协议的实现问题。

(3) 节点认证。节点认证可以防止未授权的用户访问物联网感知层的节点和数据,有效保障感知层的信息安全。目前,传感器网络中主要的节点认证技术有:基于轻量级公钥算法的认证方法、基于预共享密钥的认证方法、随机密钥预分布的认证方法和基于单项散列函数的认证方法。在节点布设时,应当充分考虑到具体的应用需求和节点的实际能力,采用相应认证机制。

(4) 访问控制。对网络中信息资源的访问必须建立在有序的访问控制前提下,对不同的访问者,应规定他们的操作权限,如是否可读、是否可写、是否允许修改等。对WSN中所有信息资源进行集中管理,保障信息资源的安全访问。

(5) 入侵检测。入侵检测是一种主动保护系统免受攻击的网络安全技术,它通过在网络的若干关键节点处监听和收集信息,并对其分析,从中找出问题,及时地阻断和跟踪,对网内的节点行为进行监测,及时发现可疑行为。物联网中的节点分布非常广泛,且安全性相对薄弱,因此宜采用分布式入侵检测机制。

4 结束语

当前环境下,物联网得到了飞速的发展,然而,安全问题在很大程度上制约着物联网的进一步发展。作为物联网的技术核心,感知层信息安全是我国物联网发展能够持续有效推进的关键。本文对物联网感知层技术进行阐述,对感知层信息安全进行分析,针对感知层两大关键技术RFID和WSN传感技术提出了一些安全技术措施。

[1]张飞舟.物联网技术导论[M].北京:电子工业出版社,2011.

[2]杨刚.物联网理论与技术[M].北京:科学出版社,2010.

[3]崔振山,马春光,李迎涛.物联网感知层的安全威胁与安全技术[J].学术交流,2012(11):61-65.

[4]沈苏彬. 物联网的体系结构与相关技术研究[J].南京邮电大学学报,2009,6(29):1-11.

[5]乌亚罕.物联网感知层的安全问题及安全技术[J].中国商贸,2013(28):173-174.

[6]张强,刘毅,赵佳.物联网感知层的信息安全保障措施[J].信息网络安全,2013(10):63-64.

[7]刘勇,侯荣旭.浅谈物联网的感知层[J].电脑学习,2010(5):55-62.

[8]张娟,陈虎,孙梅.物联网安全性分析及其关键技术[J].赤峰学院学报,2013(10):22-23.

(责任编辑 周晓芸)

ResearchonInformationSecurityTechnologyoftheInternetofThingsatthePerceivedLayersofRFIDandWSNDA

Lin-mei

(JiangsuPolytechnicofFinance&Economics,Huai’an223003,China)

The perceptual layer is an important part of the Internet of things,whose key technology is the technology of radio frequency identification(RFID) and wireless sensor network technology(WSN).According to the radio frequency identification technology of information disclosure,information tampering,tracking label and other safety issues,this paper proposed technical solutions such as the label protection,encryption mechanisms,and so on.For wireless sensor network node information was illegally captured,theft,assault and other security issues,and proposed key management controlling,the establishment of secure routing,authentication and access control nodes increases,intrusion detection and other technical solutions.

perception layer; security; RFID; WSN

2013-12-25

2013年江苏省社科研究文化精品重点课题“物联网环境下的信息共享与信息安全研究”(编号:13SWB-005)

笪林梅(1976-),女,江苏财经职业技术学院讲师,硕士,从事软件设计与开发研究。

TP391.44

A

1671-4644(2014)01-0008-04