知识产权法中的损害赔偿责任

李茂军,李银仙

(1.贵州师范大学,贵州 贵阳 558400;2.靖安县公安局,江西 靖安 330600)

知识产权法中的损害赔偿责任

李茂军1,李银仙2

(1.贵州师范大学,贵州 贵阳 558400;2.靖安县公安局,江西 靖安 330600)

2013年8月30日全国人大常委会通过了《商标法》修订案,在新《商标法》第63条首次引进了惩罚性赔偿责任。在《著作权法》和《专利法》的修改建议稿中也加入了惩罚性赔偿责任。惩罚性赔偿责任是一把双刃剑,一方面可以最大保护知识产权,另一方面可能成为权利人牟利的工具。因此,我国必须审慎适用惩罚性赔偿责任,严格限制其适用的条件,逐步细化其适用的标准。

知识产权法;惩罚性赔偿责任;制度设计

一、我国引入惩罚性赔偿责任的背景

1.我国正处于知识产权法大修时期。

如今,我国知识产权法正处于大修订时期。《著作权法》和《专利法》修改稿还在讨论之中,立法机关没有最终通过。而《商标法》在2013年8月30日已经由全国人大常委会通过,此次修改一个亮点就是在63条第1款引入了惩罚性赔偿责任:“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”《著作权法》第三次修订草案送审稿第76条第2款规定:“对于两次以上故意侵犯著作权或者相关权的,人民法院可以根据前款计算的赔偿数额的二至三倍确定赔偿数额。”《专利法》第四次修订草案建议稿对原法第65条增加了第3款:“对于故意侵犯专利权的行为,管理专利工作的部门或者人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害结果等因素,将根据前两款所确定的赔偿数额提高至三倍。”此次修改,正式把惩罚性赔偿责任引入了知识产权法领域。但是,质疑声也不少,有无必要引入,如何引入,如何设计具体的条文,《商标法》规定的条文是否合理,这些问题仍然值得研究。

2.我国知识产权保护现状。

首先,近年来,知识产权侵权纠纷呈直线上升趋势,严重损害了知识产权权利人的利益。更为严重的是,知识产权侵权行为的泛滥,挫伤了自然人、法人或者其他组织投资创新的积极性。

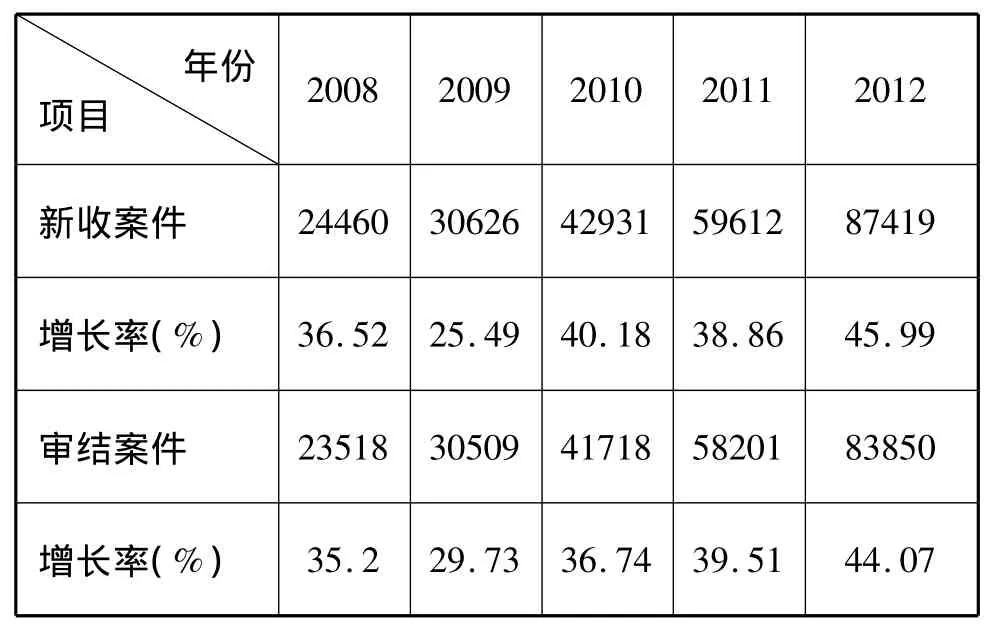

根据最高人民法院2008年到2012年发布的《中国法院知识产权司法保护状况》,笔者针对全国各级法院新收和审结知识产权民事案件做了如下统计。

表1:全国各级地方法院新收和审结知识产权民事案件统计(2008—2012)①

从表1的数据可知我国知识产权民事侵权案件数量逐年快速增加,增长十分迅速,其中2012年的增长率接近50%,形势十分严峻。创新是经济发展的灵魂,没有创新的经济不可能持续。我国为什么创新能力不高,知识产权侵权泛滥是难辞其咎的。

其次,在知识产权领域,我国的现实状况是侵权成本低,维权成本高。当侵权成本低于侵权收益时,侵权人就会不顾一切去实施知识产权侵权行为,以获取高额非法利润。当维权成本高于维权收益时,知识产权权利人就不愿去维权。从经济学角度,成本和收益的极度不平衡,给了侵权者最佳的经济收益。

再次,一些发达国家已经建立了惩罚性赔偿责任,在某种意义上说明我国制度落后于人。美国《专利法》、韩国《专利法》、加拿大的《版权法》、《商标法》和《专利法》都规定了惩罚性赔偿责任。经济的发展在于创新,一国能否在创新中取得成就,关键在于知识产权制度的优越性。因此,知识产权的竞争已成为各国吸引投资、发展经济的重要环节。

二、补偿性赔偿责任的不足

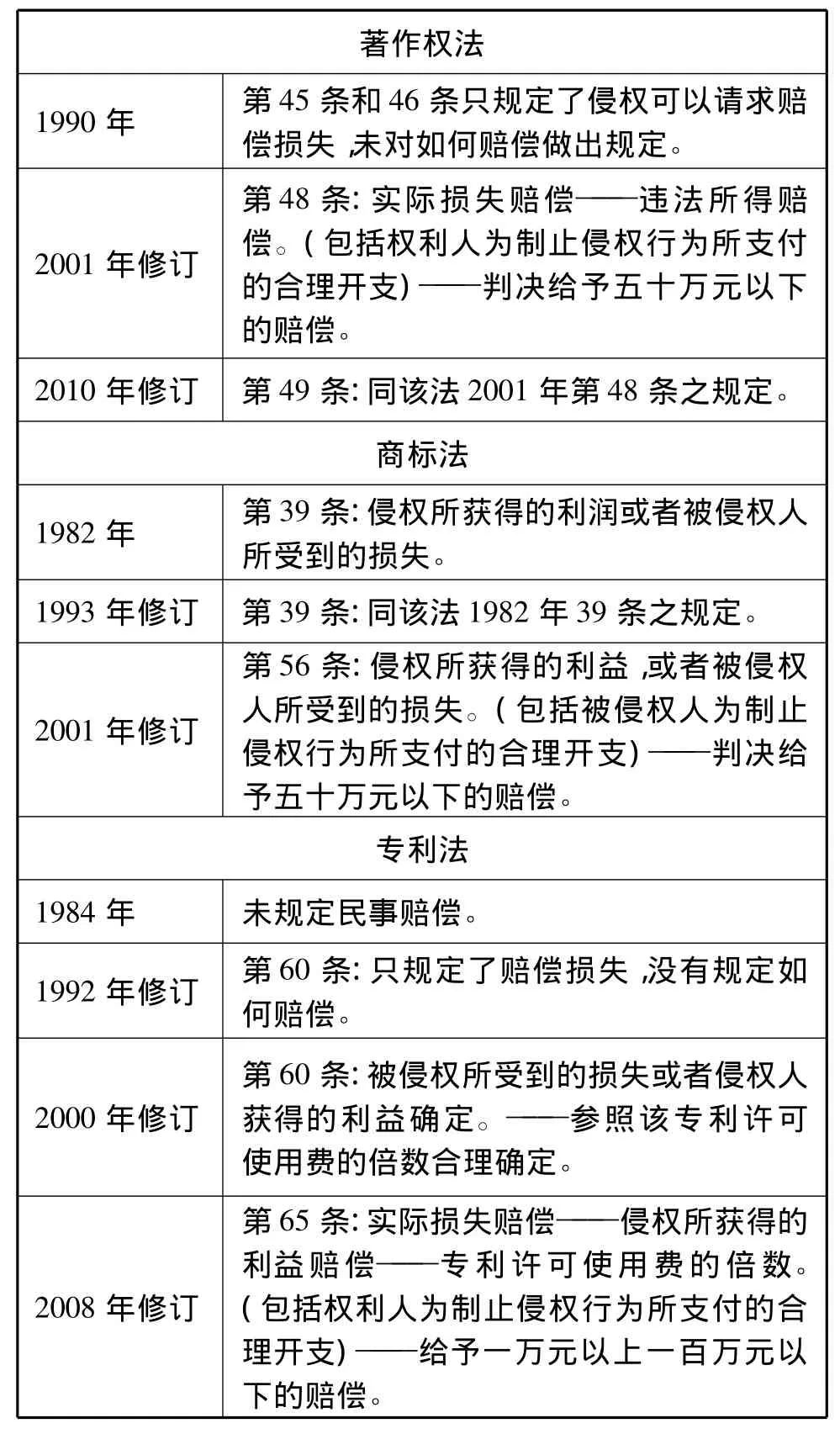

表2:三大旧知识产权法补偿性赔偿责任的具体规定。

从表2知识产权法的相关赔偿规定来看,我国旧知识产权法规定的侵权赔偿责任是一种“补偿性赔偿或者填平性赔偿”。这是因为我国把知识产权法认定为私法,侵犯私法权利,其赔偿原则是补偿性赔偿,旨在恢复侵权行为发生之前的权利,损失多少赔偿多少,既不会使被侵权者获得不当得利,也不会让侵权者获得侵权利益。

从表2旧知识产权法的具体规定来总结,我国《著作权法》、《商标法》和《专利法》规定的赔偿数额有四种计算标准:1.权利人因侵权行为而遭受的实际损失数额;2.侵权行为人因实施侵权行为而获得的非法利益的数额;3.在侵权期间,知识产权实施普通许可而可能获得的正当市场使用费的数额;4.法定赔偿数额。这四种计算标准的适用有一定的顺序,从目前的《著作权法》和《专利法》来看,先是看有无实际损失,如果没有再看有无非法利益,如果两者都没有则是由法院判给一定额的法定赔偿。而《商标法》在2013年修改通过之前,步骤只有两步,一是看实际损失或非法利益,二者之间没有先后顺序;二是如果实际损失和非法利益无法证明,则是法定赔偿。

知识产权是一种非物质性、无形的资产,其实际价值很难确定。一项知识产权到底有多大价值,只有当它被实际用于生产才可以确定。知识产权还具有公开性,申请专利权和商标专用权必须公开申请文件,那么侵权者就可以获得相关信息,从而开始模仿生产。大多数专利侵权,都是在专利申请期间发生的,这时候权利者还没有正式投入生产,致使实际损失很难确定。虽然可以从侵权者的非法收益来计算赔偿数额,并且非法利益也可能大于实际损失,这些制度本身的问题不言而喻。由于取证困难,权利人很难举证证明自己的实际损失和侵权者的非法利益,所以法院一般按照侵权情节判决一定的法定赔偿额。法定赔偿是一种兜底性质的赔偿,是法院确定侵权的情况下不得已做出的判决,其无法平衡权利人的实际损失(包括前期研究费用和维权的合理费用)是毋庸置疑的。而一项合理的赔偿制度不但要填补被侵权人的损失,即向后恢复权利圆满状态,而且要对侵权者实施一定的惩罚,即向前威慑潜在的侵权者。从这一点来看,补偿性赔偿责任显然是不合格的。

三、从经济学的角度分析惩罚性赔偿责任的可行性

1.侵权成本收益分析。

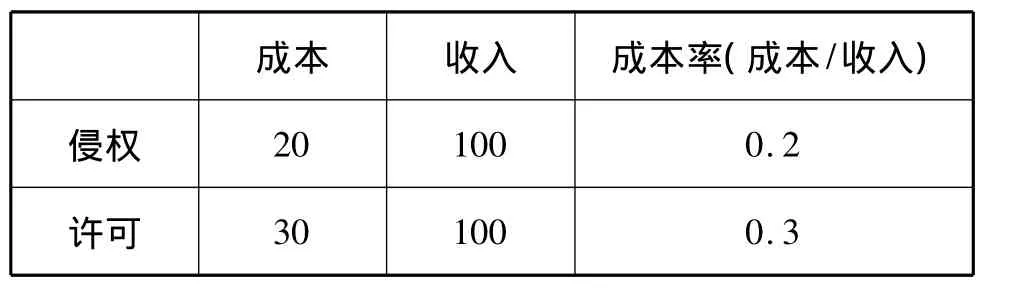

表3:知识产权侵权成本与收入与合法许可成本与收入之比较(单位:万元)

基于我国知识产权侵权成本较低的事实,假设实施一项知识产权获得的收入为100万元,侵权者付出20万元的成本,而合法许可使用者付出30万元的成本。双方的成本率分别是0.2和0.3。成本率反映每单位收入中含有多少成本,成本占收入的比重越大,那么利润就越少。从表3假定的数据来看,在恒定的100万元收入的情况下,因为侵权情形下的成本率要比许可情形下的成本率低,那么反映的是侵权情形下所获得的的利润要更高。既然如此,那么知识产权使用人就会趋向于非法利用,而不是去获得权利人的许可。这是利润追求最大化的必然结果,在利润的角逐中往往很难要求人们遵守法律和道德,人们就像飞蛾扑火般扑向利润的大门。知识产权侵权案件的逐年直线上升的趋势,正符合了上述假设的成立。

2.惩罚性赔偿责任对成本收入的影响。

表4:惩罚性赔偿责任对成本与收入的影响(单位:万元)

如果引入惩罚性赔偿责任,按照这次修改三大知识产权法的精神,对于恶意严重侵犯知识产权的行为要增加2-3倍的赔偿,那么侵权者的成本将增加2-3倍。如此,侵权者的成本率要大于合法许可者的成本率,也就是侵权者的利润要低于合法许可者。侵权者面临这种困境,必定会转变经营策略,转而与权利人达成许可使用合同,降低自己的生产成本,获取更多的利润。

3.维权成本收益分析。

知识产权权利人维权的成本包括:(1)聘请律师的费用;(2)为调查取证所支付的费用,这部分费用包括权利人为调查取证所支付的公证费、差旅食宿费、文件与材料复制打印费、鉴定费、咨询费、审计费、购买侵权产品的费用等;(3)为制止侵权或进行诉讼所支付的费用,如为防止侵权产品的进一步扩散而申请诉讼保全的费用,为消除不良影响、恢复商誉而发表声明的费用等;为诉讼所支付的费用包括案件的受理费、诉讼费等。这些费用总计起来是很大的一笔支出,如果当维权获得的赔偿不能填补这些费用,那更何况其它的损失。

而在司法实践中,著作权、商标专用权和专利权侵权导致的实际损失和侵权者的非法利益很难举证证明,法院往往是按法定赔偿来酌情判决50万元以下(著作权、商标侵权)、1-100万元(专利侵权)。法院根据侵权情节、主观恶意程度等因素,运用自由裁量权判决的数额大多数是保守的。过低的赔偿数额甚至不足以支付维权过程中的成本,那么从经济学的角度,权利人不愿意去做高付出低回报的买卖。

四、评析有关惩罚性赔偿责任的规定

1.具体条款的评析。

刚通过的《商标法》63条第1款 “……对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”此条款规定的惩罚性赔偿性责任有两个条件:一是恶意,二是情节严重。根据百度百科的解释,恶意是指不良的居心,坏的用意。故意是指存心,有意识地,明知不应或不必这样做而这样做。恶意的程度要比故意更严重,这是立法者的第一个限制。适用该条还需要满足情节严重,这是一个模糊性的规定,需要执法机关进一步细化,也是立法者的第二个限制。“一倍以上三倍以下”中的“以上”按照立法者的意思应该不包括本数,否则就失去了惩罚的意思,具体适用时要做补正解释。

《著作权法》第三次修订草案送审稿第76条第2款规定:“对于两次以上故意侵犯著作权或者相关权的,人民法院可以根据前款计算的赔偿数额的二至三倍确定赔偿数额。”从该条款的规定,可见《著作权法》修改稿中的惩罚性赔偿责任包括两个条件:一是两次以上,二是故意。对于故意,在司法实践中较好判断。但是这里的“两次”是一年两次,二年两次还是三年两次等等,还需进行探讨研究修改。修改稿还未通过,其中的问题还可以商榷,立法机关应当重视。

《专利法》第四次修订草案建议稿对原法第65条增加了第3款:“对于故意侵犯专利权的行为,管理专利工作的部门或者人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害结果等因素,将根据前两款所确定的赔偿数额提高至三倍。”从该规定来看,《专利法》修改稿中的惩罚性赔偿责任只有一个条件,即故意。立法机关试图加大对专利权的保护力度,只要侵权人故意侵权,那么就要接受惩罚性赔偿。问题是这是否会限制专利的使用,是否会成为权利人牟利的工具,是否会阻碍专利技术的改进?这些问题需要进一步研究。

综上,三者规定的适用条件不同:从适用条件上看,《商标法》和《著作权法》修改稿都是两个条件,而《专利法》修改稿是一个条件;从主观方面上看,《商标法》是恶意,《著作权法》和《专利法》修改稿都是故意。为了三大知识产权法的统一,适用惩罚性赔偿责任的条件应基本一致。

2.引入惩罚性赔偿责任的作用。

首先,保障知识产权人的权益,激励权利人创新。惩罚性赔偿责任的确定,给予那些严重侵犯知识产权,造成权利人重大损失的侵权人大于权利人实际损失的责任,这样可有力保障权利人的利益,激励其继续创新。

其次,加大侵权人的侵权成本,使侵权人的收益小于或等于成本,迫使侵权人放弃对知识产权的侵犯,转而通过合法知识产权许可,取得知识产权使用权。增强社会知识产权保护意识。

最后,引入惩罚性赔偿责任,加大知识产权保护力度,使我国知识产权法与世界接轨,增强我国制度优势,促进我国经济发展。

当然,惩罚性赔偿责任也促使更多使用人采取合法的许可手续去使用知识产权,这在一定程度上提高了公众的知识产权保护意识。惩罚性赔偿也是知识产权领域利益平衡原则的重要体现,很好平衡了知识产权人、侵权人和社会公众的利益诉求。

五、惩罚性赔偿责任的具体制度设

计

惩罚性赔偿责任是一把双刃剑,一方面既可以有力地惩罚侵权者,保护知识产权;另一方面也可能限制知识产权的使用,不利于社会和经济的发展,甚至被权利人滥用成为其牟利的法律工具。因此,如何设计具体的惩罚性赔偿条文成为修改法律时亟待解决的关键性问题。

1.国外知识产权立法为我国提供了借鉴。

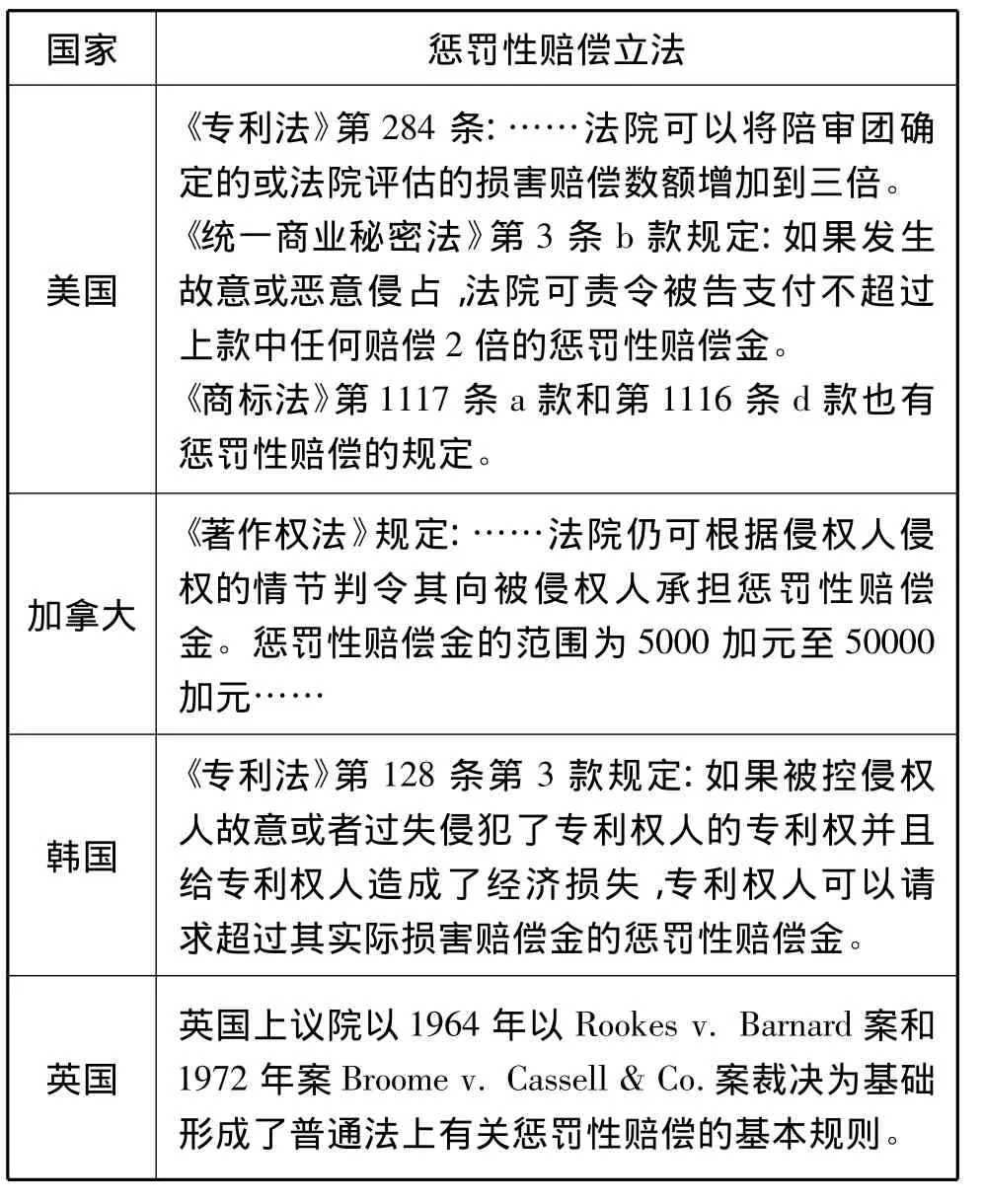

表5:国外有关惩罚性赔偿责任的立法

表5的内容是典型几个国家的惩罚性赔偿规定。从世界范围来看,规定惩罚性赔偿的国家不多,大陆法系国家更少,因此我国引入该制度要谨慎,要学习美国等发达国家的经验,不可滥用。这些国外的立法例提醒我国要限制使用的条件,不能扩大范围;不要把惩罚性赔偿数额规定得太高,最好控制在实际损失、非法利益或许可使用费的倍数的3倍以下。

2.审慎适用惩罚性赔偿。

知识产权侵权案件的民事赔偿应该以补偿性赔偿为基础,补偿性赔偿责任作为一般性的赔偿原则的地位不能改变。国外的经验告诫我国过分适用惩罚性赔偿责任不利于我国经济发展。我国是一个创新能力不强的国家,大多数技术是模仿先进国家,进而消化吸收再进行创新,这是日本等亚洲国家发展的经验。如果惩罚性赔偿责任适用范围太广,这显然将阻碍我国技术进步,对我国企业发展不利。现阶段我国还不是知识产权强国,那么适用惩罚性赔偿责任就应谨慎,限制其适用的条件。

3.严格限制惩罚性赔偿适用的条件。

在惩罚性赔偿责任适用的条件上,三大知识产权法规定的条件不同,但三部法都采取了较严格的条件。只有当主观上存在故意的时候,才适用惩罚性赔偿责任。主观上只是过失的时候,那么只适用补偿性赔偿责任。那么除了需要行为人具有主观故意之外,至少还需要考虑其行为是否造成严重后果、其侵权情节是否严重等。从《商标法》通过的情况来看,立法机关采取两个条件。一个条件是恶意,另一个条件是情节严重。如果侵权者侵权的情节不严重,没有造成严重的后果,反而连续两次以上侵权,说明惩罚力度不够,威慑力度不强。这时候不适用惩罚性赔偿责任,恐怕不足以遏制侵权。按照《著作权法》修改稿的两个条件:两次以上+故意。如果侵权者只侵权了一次,但是造成了权利人巨大的损失,情节特别严重,这时候不适用惩罚性赔偿也难以平衡利益。

考虑到以上的问题,适用惩罚性赔偿责任应满足以下几个条件:一是主观上恶意或故意;二是两次以上侵权或者造成权利人严重损失,情节严重。这也是统一适用条件的要求。

4.逐步细化惩罚性赔偿适用的标准。

对于惩罚性赔偿责任的适用条件,国务院应及时出台实施细则,把条件进行细化。最高人民法院也需要针对具体的法律用语进行解释,“两次以上”是指多少年两次,这个需要通过研究我国知识产权司法实践情况加以确定。“情节严重”和“严重损失”比较难确定,最好是把它们数额化,但是也不能规定太死。对于惩罚性赔偿的数额,应限制在实际损失、非法利益或许可使用费倍数的2-3倍。

注释:

①2008年数据来自:《高法知产庭负责人孔祥俊谈中国知识产权司法保护现状》,http://www.chinacourt.org/article/ detail/2009/03/id/348476.shtml.访问日期:2013年12月13日。2009—2012年数据来自:最高人民法院《中国法院知识产权司法保护状况》(2009—2012)。

[1]刘春田.知识产权法(第3版)[M].北京:北京大学出版社,2009.

[2]李明德.知识产权法(第1版)[M].北京:法律出版社,2008.

[3]南振兴.知识产权学术前沿问题研究[M].北京:中国书籍出版社,2003.

[4]胡海容,雷云.知识产权侵权适用惩罚性赔偿的是与非——从法经济学角度解读[J].知识产权,2011,(3).

[5]和育东,石红艳,林声烨.知识产权侵权引入惩罚性赔偿之辨[J].知识产权,2013,(3).

[6]杨从瑜,王坤.惩罚性赔偿在我国知识产权侵权领域的引入[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2012,(21).

[7]钱玉文,骆福林.论我国知识产权法中的惩罚性赔偿[J].法学杂志,2009,(4).

[8]张玲,纪璐.美国专利侵权惩罚性赔偿制度及其启示[J].法学杂志,2013,(2).

[9]曹新明.知识产权侵权惩罚性赔偿责任探析——兼论我国知识产权领域三部法律的修订[J].知识产权,2013,(4).

[10]陈霞.比较法视角下我国著作权惩罚性赔偿制度之构建[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2012,(5).

[11]李晓秋.专利侵权惩罚性赔偿制度——引入抑或摒弃[J].法商研究,2013,(4).

责任编辑刘云华

在923.4

A

1008-6463(2014)03-0039-06

2014-05-20

李茂军(1981-),男,江西横峰人,贵州师范大学法学院2012级民商法专业硕士研究生;李银仙(1983-),女,江西横峰人,靖安县公安局民警,二级心理咨询师,法学学士,MBA硕士研究生。