以服务为导向的社会工作专业实习探索

郑立羽

(福建医科大学人文学院社会工作系,福建福州350108)

在社会工作专业学习中,实习占据非常重要的位置。据国际社会工作教育标准,学生要获得社会工作学士学位,必须有不少于800小时的专业实习。我国教育部高教司要求社会工作专业实习时间达到14~16周,本科社工专业实习时间在460~640小时[1]。目前,我国社会工作实习主要是以基地化实习为主,集中在大三或大四的一到两个时间段将学生派遣到实习基地开展实习。我校社会工作专业从2003年起一直沿用基地化实习,建立了多领域的实习基地,开展大量的实习工作。但经过多年实践,传统实习基地的局限也日渐突出。

一、目前实习的局限

(一)实践时段不平衡

实习是社工学生对所学知识进行具体化理解和运用的过程,也是社工学生自身专业价值检视和反思的重要过程。传统基地14~16周的实习主要集中在大三或大四学年,也有部分学校将实习安排大三和大四两个时间段。近年政府、社区和社会服务机构因社会工作专业化的需求,委托高校开展的社会服务项目也日益增多。但受到固定实习时间的限制,高校安排大三或大四学生参与相关服务实践,低年级学生因缺乏独立的实践时间安排而限制了参与实践的机会。实习集中在学业后期,造成低年级学生的实践大多为短期的志愿活动。

(二)学生经验割裂

实习是社工学生知识和经验逐步累积并结合的过程。社会工作强调理论与实务相结合的的教学[2]。社工低年级学生没有独立实践机会,但通常会利用课余和暑期进行社会工作实践。因为这类实践没有纳入专业实习体系中,因此在实践指导和实习衔接两方面都产生脱节。一方面,缺乏指导的实践活动使学生形成了“志愿服务等于社会工作专业服务”的错误认知,许多学生在参加多次志愿服务后感到实践与课堂学习的知识和方法相去甚远,感到自身专业水平没有得到提升而对社工实践和社工工作感到无趣和失望,严重影响了学生对专业及职业的兴趣及认同。另一方面,基地实习中高年级学生实习任务主要由实习单位依据教学大纲统一安排,并未考虑学生已有的服务领域、服务水平和已积累的服务经验,造成实践重复或经验割裂,降低了学生实习的兴趣感和投入感。

(三)服务关系断裂

社会工作专业强调社会工作者在服务中应以服务对象为主,对服务对象负责。传统基地实习最大的影响是对社会工作价值及伦理的挑战,即专业关系的建立和退出。社会工作服务是建立社工与服务对象相互信任的专业关系基础上,这需要一个较长的过程,特别是在社区和群体工作中。实习生常常需要用四分之一甚至更多的时间在与服务对象的关系建设上,导致后期工作时间不足,不能较好地协助服务对象解决问题。在关系退出方面,实习生退出服务依据的不是服务对象问题的解决程度而是实习结束时间。服务关系的突然中止,无论是对服务对象、实习生还是实习基地而言都是一种伤害。

正是面临这些局限,我校社会工作系在与民政部门合作开展社会工作服务项目的同时,从2008年开始积极探索实习体系的调整[3]。在承接政府服务项目的基础上,探索建立打破年级局限,进阶式的实习模式,并初步形成了以服务为导向的社会工作实习体系。

二、以服务为导向的实习体系探索

(一)主要特征

1.以服务项目为实践平台。以服务项目为导向的实习设计,将与实习基地的单位合作上升为项目合作。合作形式也由原来学校将学生交给实习基地,由实习基地自行安排工作,转变成由实习基地向学校提出服务要求,经过双方协商调整后,学校将项目分解给学生运作。服务项目替代了科室成为实践平台,学生进入实习后可以迅速找到自己的工作目标和角色。

2.以服务效果为首要目标。以服务效果为首要目标是出于社会工作的专业价值与使命感。以服务效果为目标,要求教师在项目指导和项目评估方面,不将学生技能训练作为主要目标,而将引导学生以服务对象的利益为首要考虑因素,在此基础上结合自身和环境情况设计和提供服务,而不是像传统模式那样,在实习中将教学目标、学生的精力、能力、爱好作为首要考虑要素,忽视服务对象利益与感受,将服务对象视为学生练习技巧的实验品。以服务对象为首要考虑也是将学生的专业价值与专业操守成长作为实习的首要目标。

3.以服务分工整合不同年级。以服务为导向的实习体系是面对全年级的社会工作学生,服务项目不再如传统模式那样只由高年级学生承担。教师根据不同年级的专业课已修情况和专业技能学习情况将服务进行分工,建立项目策划与管理、服务执行、执行助理、志愿服务等多层次的服务梯队。多年级的参与一方面可以保持服务的延续性,另一方面在目前社会缺乏职业社工的情况下,可以通过榜样作用,由高年级向低年级进行专业示范。

(二)运作要点

1.服务项目实践平台构建。服务项目不同于实习基地建设,可以建立一种模式和规范长期沿用,进入自行运作的轨道。服务项目需要有充足的、适合的项目作为实践平台。我校为建立服务项目承接平台,2008年建立了校内的晨星社会工作服务中心,由教师担任中心主管和项目监管,由学生成立老年、青少年、医务等项目组,负责项目开发、策划、执行等工作。2010年正式注册建成立了榕晨社会工作综合服务中心,专门用以承接正式的政府购买服务项目。与全国其他高校成立的社工中心不同,榕晨中心没有固定员工,由专业教师无偿兼任,所承接的服务项目均在教师的监管下由学生执行。

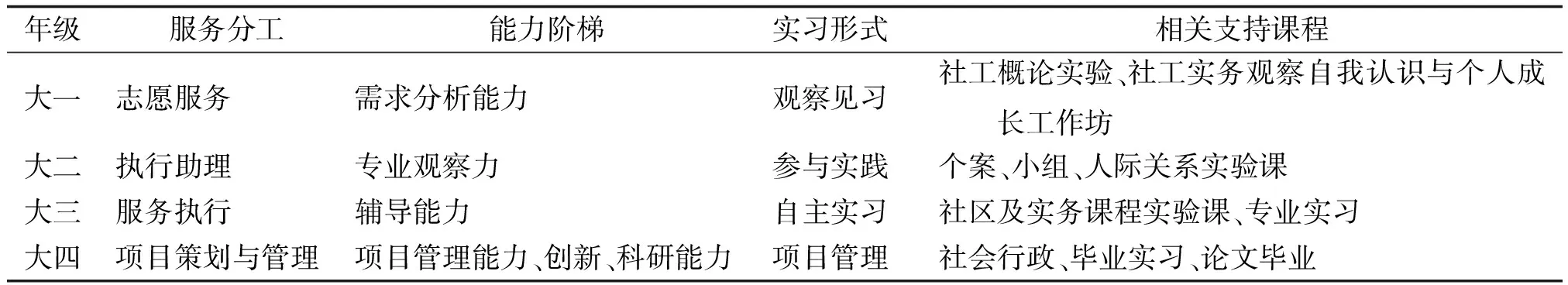

2.以能力为主的实践评价体系构建。以能力为主的评价机制,不再局限于统一知识的掌握,如考试等的评价,而是根据学生不同阶段、不同层次的服务介入,明确不同年级的能力训练目标,并由此进行评价。根据我校的社会工作人才培养方案,学生应具备的基本能力包括:专业价值与价值反思能力;具有查询文献、获取信息、了解本专业最新动态的知识获取能力。根据不同年级的专业学习进程,建立能力阶梯:大一具有一定的专业观察力,对相关弱势群体有基本的专业敏感和观察能力;大二具有一定的需求分析能力,能分析不同类型服务对象在不同情境下的需求;大三具有一定的辅导能力,能运用个案、小组、社区三大方法对服务对象进行辅导;大四具有专业创新能力,有求新求异的创新意识和科研能力;具有一定的社会工作项目管理能力,能协作进行项目设计、项目运作和机构运作。

3.“双师型”实习教学体系构建。服务为导向的实践体系对社工教师提出了新的挑战。教师不仅需要熟悉理论知识,还需要具备开展实际服务的能力。不仅要能根据课本知识进行答疑解惑,还要能对学生在实际服务中遇到的问题进行心理支持、专业咨询等。新的实践体系要求教师将理论与实务的结合,因此我校鼓励高校教师参加全国社会工作职业水平资格考试,并积极加入社会服务中,成为“社工师+教师”的双师型人才。鼓励教师向不同专业领域发展,形成领域带头,达到优势互补。同时共同邀请项目委托方富有经验的社会工作者作为督导,在社会服务方面给学生更多的实际技巧指导与工作指引,同时学系对双方督导教师进行督导培训,提升专业指导能力。

(三)运作机制

服务为导向的实习体系不仅仅是一个框架,它需要与现有的教学体系相结合形成互动,才能形成成效。我校社会工作系近两年在实践体系的运作机制上进行了初步的探索。

1.服务、实习与教学的互嵌机制。实习教学体系不是一个独立的系统,还需要与课堂教学、科研训练等教学体系相适应,不能与基本的教学大纲相违背,也不能与课堂讲授完全的脱节。实践体系能否与不同阶段的教学活动相结合是服务导向实习体系是否能长期运作的基础。

在体系运作上,我校依据课程安排,明确不同年级在服务中的技能训练目标。结合社会服务工作分工和人才培养能力阶梯,形成从观察见习—参与实践—自主实习—项目管理的不同层次实践,分级管理。在课堂教学中开设实践的引导课程与衔接课程,促进实践与教学的互嵌。同时利用我校作为医学院校重视实验的优势,开设了556个学时的实验课程,实验课比重提高至19%,强调情境模拟,服务现实案例的模拟与研讨,为服务开展打好基础,做好衔接。实习时间分布上化整为零,分布在不同学年,为低年级参与项目实习提供了训练和时间保证(表1)。

表1 服务、实习与教学的互嵌机制

2.教学与督导的互补机制。创新教学方法,在课堂教学中通过案例分析、模拟演示等互动教学,将以知识传授为主转变为以能力建设为主,同时在实践中大力推进督导工作。利用实际服务的督导工作,开展价值反思、社工工作坊等创新性教学,促进学生知识的学习、迁移和运用,与课堂教学形成互补;利用团体督导形式,组织不同年级学生通过定期项目分享会进行小组间的相互督导;在社工实务观察课程中,专门向低年级学生讲解督导及督导的运用,并安排专门的督导工作坊,由全系教师分组对低年级实务观察课程进行督导,以协助学生学习将知识与经验相结合并进行反思。

3.实务与学术的反馈机制。社会工作实习生并不仅仅是学生和实践者的角色,而且还要扮演推动者的角色[4]。要在实践中不断促进学生对实务问题进行研究,通过理论分析、调查研究等科学方法进行研究分析,通过大学生创新课题、毕业论文、课程论文等多个平台方面进行学术研究,促进学生由经验向理论的提升转化。同时通过社会工作系与政府及社会服务机构的合作,将最新的学术成果反馈给对方,运用理论提升社会工作专业服务水平,促进形成提案与政策,在实务与学术间建立良好的反馈机制。

三、以服务导向的实习体系运作要点

服务为导向的实习体系的运作,最大的困难是服务项目的选择。作为实习载体的服务项目需要具备有以下几个特征:一是以本地服务为主。本地服务主要是考虑多年级参与的便利性。二是项目经费支持。学校作为教育机构不可能承担社会服务的相关费用,因此要求服务项目必须要有经费保障。三是服务项目的出勤具有灵活性。某些部门因经费拨付问题以岗位购买形式购买服务项目,对社工的日常出勤有严格的规范,与学校教学活动有明显冲突,不适宜多年级参与。四是服务项目非委托部门核心工作内容。学校承接服务项目一方面是为学生实践创立平台,另一方面是希望通过承接社会服务在社会工作发展中建立专业示范,拓展社会工作服务领域,因此须从项目责任上与委托方自身责任进行区别。同时任何的服务项目都存在失败的风险,因此教师在项目选择与目标商谈时需要考虑风险控制。

在目前政府社会服务购买还不成熟的情况下,社会服务项目有限,受委托的社会服务项目不足以接纳所有学生的实习需求,因此目前我校的社会工作实习仍是以基础实习为依托。但通过发展项目导向的实习体系可培养有较强专业使命感的学生,为他们提供更为专业和广阔的实践平台,促进他们的专业成长。目前从毕业生及用人单位的反馈显示,这一实习体系已经取得了良好的成效。

实习体系的改革探索是为了提高学生能力,引导学生将课本知识与社会实践相结合,从而深化知识,掌握技巧,建立专业价值,在知识掌握、技能操作和价值观三个维度进行提升。将社会服务引入实习体系,不仅是为促进教学发展,更重要的是希望通过专业的社会工作为需要帮助人提供服务,帮助他们改善处境,解决问题,在实践中践行社会工作价值。

参考文献:

[1]史柏年,侯 欣.社会工作实习[M].北京:社会科学文献出版社,2003:13.

[2]曲玉波.医务社会工作专业教育的发展策略[J].福建医科大学学报:社会科学版,2012,13(1):6.

[3]郑立羽.社会工作实习引入项目管理的探索[J].福建医科大学学报:社会科学版,2008,9(6):46.

[4]顾江霞.社工专业实习生与实习机构互动关系研究[J].重庆城市管理职业学院学报,2011,11(3):77.