西北农村中学教师专业发展的网络学习共同体构建研究

颜维花,杨 成

西北农村中学教师专业发展的网络学习共同体构建研究

颜维花,杨 成

西北农村中学教师专业发展对促进西北地区基础教育发展具有举足轻重的作用。西北地区特殊的地域特征导致西北农村中学教师在专业发展上存在一定的问题,而教师网络学习共同体为促进西北农村中学教师专业发展提供了新的途径和方法。利用IM即时通讯工具的特点,建立教师网络学习共同体可以促进学习者间的协作和交流,可以为教师的专业发展提供技术、资源和服务的支持,同时其学习过程注重学习者非智力因素的培养,通过双向交互实现共同学习、共同进步及知识重构,促进教师的专业发展。

西北农村中学;教师专业发展;网络学习共同体;IM技术

新课改的推进和发展,对教师教育提出新的挑战,教师专业发展作为教师教育的重要组成部分也随之成为人们关注的焦点。近年来,我国东西部之间、城乡之间的教育水平差距不断拉大,我国教师专业发展的重心逐渐转向西北,尤其是西北地区农村。网络作为一种有力的媒介为西北农村教师专业发展提供了强大的支持,如何引导西北农村中学教师合理地利用网络来提高自身专业发展是值得深入思考的问题。

一、西北农村中学教师专业发展中的问题

1.教师自主性较弱

教育变革的有效推进,需要尊重教师变革主体的地位,教师专业发展更需要尊重教师在专业发展中的自主性。[1]针对甘肃省教师的调查显示,69.9%的学校在制定培训计划时,[2]很少征求培训教师的意见,由学校直接决定,或是通过政策的制定来让教师机械地参加培训,[3]培训教师失去了基本的选择权和自主权。这种政策性取向使教师对其专业实践能力的要求大多体现为一系列离散性、操作性要求,凸显了政策的外部强加性,教师仅仅是政策和教学的被动执行者,教师的主体性得不到体现。

2.教师合作意识较差

教师专业发展不能完全依靠自己,更需要向他人学习;教学策略和风格并非在封闭和孤立的状态下形成,更大程度上依附于教师“群体文化”,[4]教师群体作为一种特殊的“社群”为其专业发展提供合作的背景。在西北农村中学,由于过多的课时数,教师之间缺乏共同交流的时间,较少的交流时间也因班级琐事或缺乏规划而难以形成,这种现象导致教师之间难以形成良好的交流与合作,削弱了教师间的合作意识。

3.教师所处的时空结构相对封闭

西北地区特殊的经济条件导致该地区师资紧缺,教师课业负担较重,缺少时间和精力对专业问题和教学经验进行深入地反省和思考。此外,教师办公空间被限定在任课班级或者办公室这种单一的空间里,自身的场域认同感显得相对薄弱,教师间的交流较少,个人的深层思考与集体性的专业交流难以展开,抑或无法专注于较长或较适宜情景谈论的专业性论题上,这种时空结构的相对封闭致使教师无法顺利地实现专业发展。

二、构建网络学习共同体的可行性

西北农村中学教师专业发展的网络学习共同体在技术和理论上均以极大优势弥补了西北地区教师传统培训的不足,为西北农村中学教师学习提供了有效支撑。

1.理论层面

社会建构主义理论强调知识不是教师传递的,而是学习者在丰富的社会文化情境中,通过与他人的协商互动而主动建构的。[5]西北农村中学教师专业发展的网络学习共同体的构建让教师与跨地区和跨文化的学习者进行交流。通过学习者之间协作和交流的过程来实现其知识和经验重构的过程,最终达到促进西北农村中学教师专业发展的目的。[6]

协作学习理论倡导学习者之间要互帮互助,共享学习资源,强调学习者共同完成学习任务的协作精神。[7]协作学习注重学习者之间的双向交互以及共同进步,同时学习过程比较注重学习者非智力因素的培养。协作学习的目的是为了提高学习效果,培养具有团队合作精神和创新意识的21世纪新型人才。

2.技术层面

IM(Instant Messenger)作为即时通讯工具,以其功能上的完善和程序运行上的稳定为网络学习共同体的实现提供了技术支持,也为西北农村中学教师专业发展提供了可能性。IM允许两人或多人使用网络传递文字信息、档案、语音与视频交流,它将网站信息与聊天用户直接关联在一起,加强了网络之间的信息沟通。IM不仅是一种通讯工具,同时还是学习共同体很好的沟通和交流工具。学习共同体通过IM实现不同地区教师的教学风格和教学思想的有效碰撞,推动不同学科间各种校验活动的协同效果,在群体的协作下,激发每个个体的潜能,凸显西部农村中学教师作为能动实践者的主体性和主动性。另外,它运用的是互联网络,能够有效地节省学习者沟通的时间和成本。

三、西北农村中学教师专业发展的网络学习共同体模型

网络学习共同体改变了西北农村中学教师学习环境和学习方式单一的现状,实现了西北地区农村中学教师合作文化的重构。同时,IM支持下的网络学习共同体的构建为学习者提供了丰富的学习资源和友好的交流空间。笔者在总结网络学习共同体特点的基础上构建了IM技术支持下西北农村中学教师网络学习共同体模型,如图1所示。

图1 网络学习共同体模型

该模型主要包括3个模块:共同体环境输入部分、共同体学习环境及共同体环境的输出部分。

1.共同体环境输入

(1)影响共同体交流的因素。影响共同体交流的因素有很多,其中最关键因素有:共同体的共同愿景、相互信任、组织方式、行为准则和管理机制。网络学习共同体的“共同愿景”是学习共同体形成和发展的前提和基础,学习者对该共同体拥有共同的宏伟构想,并通过共同愿景获得焦点和能量。西北地区农村中学教师对伙伴信任感强弱直接关系到其协作学习能否顺利展开。在网络环境下的“自组织”学习形式中,学习者的流动性较大,需要助学者对学习共同体进行组织和管理。共同体在学习过程中必须遵守一定的行为规范,其学习必须在行为规范或者标准允许的范围内展开。

(2)IM即时通讯技术。作为IM平台的关键技术,IM技术为网络学习共同体提供了友好的学习环境以及优质资源共享空间,实现了文件传输和信息共享等功能,能够有效支持学习者间的实时与非实时交流,为教师的“学—研—创”提供了技术支持。[8]IM支持下的网络学习共同体可以为学习者创建协作学习环境,有利于在线数据传输和资源下载,并提供交流工具,如多人聊天室、BBS等,便于学习者与学习者、学习者与专家进行讨论和合作。

2.共同体学习环境

共同体学习环境主要有3个部分构成:共同体构成要素及相互作用、社会交互和网络。

(1)共同体构成要素。西北农村中学教师专业发展的网络学习共同体主要由助学者、学习者、共同体学习平台等3个构成要素。

学习者。西北农村中学教师专业发展的网络学习共同体有传统网络学习共同体的共性,同时也存在自己的个性。与传统的学习共同体相同的是,他们同样希望能够通过学习来增长学识,提高个人竞争能力,所以学习欲望比较强烈。与传统学习共同体不同的是,西北地区农村中学教师在认知水平、学习自主性、合作交流意识以及可供自己支配的时空结构等方面都与发达地区教师存在差异,具有自己的特殊性。

助学者。助学者是网络学习共同体的“组织者”和“经营者”,包括教师、辅导教师和专家等。[9]在学习过程中,助学者根据学习者的需要为其提供各种学习资源、在线或者离线咨询、信息反馈和知识指导。助学者还负责帮助学习者找到能引起其学习兴趣的开放性的话题,组织学习者参与并让他们展开专题讨论。他们不仅通过亲身体验来为学习者制定学习的规则,并监督和引导其展开讨论,回答问题,提供反馈,还要制定一定的奖励机制来充分调动学习者的学习兴趣。[10]

共同体学习平台。共同体学习平台即为IM平台,IM平台作为西北农村中学教师专业发展的网络学习共同体的学习空间,不仅能为共同体搭建友好的学习平台,其简单易操作性还能够为学习者提供便利的协作与交流空间,支持学习者实时和非实时的交流。IM支持下的网络学习共同体能够为教师提供视音频、动画、文本、网页等多种形式的优质学习资源。学习者不仅可以通过平台获取优质资源,还可以利用该平台提供的认知信息和人际推送等服务来提高自身的认知能力,扩大学习的人际脉络,形成网络“人际圈”。另外,教师将自己的教学及学习心得、教学设计、课件和研究成果等通过个人日志的形式上传服务器,供其他学习者下载,形成一个教师案例资源库,大大减少学习共同体在查找信息时出现的冗余,节约了学习时间。

(2)社会交互。学习共同体能够加强教师之间的合作,使具有不同智慧、水平、知识结构、认识风格的成员互相启发、互相补充,实现思维智慧上的交流与碰撞,有利于共享教师的群体资源,增强教师工作的精神动力,使教师形成巨大合力,促进其专业提升。[11]所以,教师专业发展的网络学习共同体之间的社会交互是指教师借助网络,与其他参与者相互交流、沟通的活动,[12]它不单指教师的交流过程,还有教师自身知识的同化和顺化以及共同体成员最终知识的动态生成等过程。

我说:“其实这也意味着你前期就已经做好了很多。”“也许是这样,顶尖的定义很难说,但是至少从其他行业来看,可能拿到MS在葡萄酒行业是比较顶尖的。当你在某一个行业比较顶尖的时候,你有更多的机会去认识其他行业顶尖的人。至少是那个行业的人认可的,这对我来说是很有意义的事情。因为抛开葡萄酒不说,这让你的眼界更宽广一点,让你想东西会更多一点,层次感会更强一点。这可能是拿到MS比较重要的一个变化。其实生活和工作没有什么变化,忙会更忙。但工作还是那些工作,还是我非常重要的一部分。”

(3)网络。网络作为学习共同体的学习枢纽,为学习提供了先决条件。网络为西北农村中学教师提供了一个交互空间以及优质资源的获取平台,教师不仅可以利用网络实现跨地区跨文化的交流,突破教师封闭和孤立的状态,还可以利用网络优质资源来辅助自身专业发展。

3.网络学习共同体环境的输出因子:存在感的培养和社会功能的实现

共同体成员基于共同的愿景以及彼此间的相互信任,通过特殊的组织方式、行为准则约束和管理机制展开社会交互,最终使自己的实践性知识得到重新建构,社会责任感和归属感得到强化,实现学习者之间的信息共享和个体全面发展。当学习者的存在感和归属感得到满足时,他们的学习动力得到激发,学习的效果也因此提高。学习者在原有的水平上重构知识尤其是实践性知识,提高自身的创新思维能力和创造水平。他们的参与积极性在参加讨论的过程中得到强化,学习热情被调动。共同体的学习经验和存在感的提高反作用于学习个体,会增加自身参与的兴趣,便于他们从“边缘性参与”逐渐向“完全参与”转化。

四、教师专业发展的网络学习共同体的构建

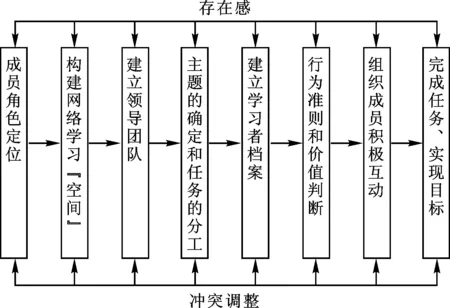

与传统培训相比,在网络学习环境中,西北农村中学教师之间信任感的缺乏极易降低他们的相互认同感和学习的投入程度。因此,共同体的学习必须经过细心的设计和组织才能够展开。网络环境下学习共同体的构建是一个动态的过程,乔纳森(Johnson)等经过研究,提出学习共同体构建的一般过程:形成、规范、执行和冲突解决。[13]笔者在此规律基础上,根据IM支持下西北农村中学教师网络共同体的构建模型,构建了西北农村中学教师专业发展的网络学习共同体,如图2所示。

图2 网络共同体构建过程

1.学习者及助学者特征分析及角色定位

学习之初,学习者通过注册登录学习共同体,助学者根据注册信息对学习者进行特征分析及角色定位,学习者的特征分析主要包括认知结构、学习目标、学习兴趣以及学习习惯等。在如今信息爆炸的时代,个性化和多样化成为大部分个体的需求,助学者作为指导共同体参与的答疑者必须清楚地掌握每个个体的具体情况,分析其原有的知识基础和学习特征,以便向学习者提供个性化服务。网络学习共同体为西北农村教师提供的服务主要包括3个方面。

(1)学术性服务。利用网络学习共同体提供的学术性服务,学习者遇到不懂的问题,可以随时向助学教师或者专家进行实时和非实时咨询,及时地将问题解决。学习者转变了以往培训中知识的“接受者”和被动的“灌输者”的角色,变成了知识的“主动建构者”和 “探究者”,助学者与学习者之间是平等的关系,他们可以轻松地展开讨论与交流。

(3)认知信息服务。从认知学的观点发现,学习者的认知结构能够轻易接受熟悉的知识和信息,并实现知识的迁移,否则很容易发生认知障碍,所以,信息服务过程中提供的知识和信息,只有与用户记忆库中的知识和信息相匹配时,信息服务的效度才能得到保证。[14]IM技术支持下的网络学习共同体为学习者提供符合其认知结构的信息服务,学习者通过网络促进知识的获得和应用,增加学习和反思活动的深度,满足自身的学习需要,提高自我意识。

2.构建网络学习“空间”,建立领导团队

为了缓解西北农村中学教师处于网络虚拟环境下不信任感,创建者必须根据共同体的特征构建学习“空间”,让学习者切实地感受到虚拟“教室”的存在,感受到同伴以及学习环境的存在,为学习者创建一个真实的学习场景,加强学习者的存在感和归属感。学习者还需要一个善于诱导和认真负责的专业领导团队来负责共同体学习的主持、指导计划的设计以及实施过程,组织共同体有序地展开学习活动。这个领导团队必须具有认真负责的态度和乐于服务的精神。

3.主题的确定和任务的分工

学习者根据自身的学习需求明确学习目标,确定学习和讨论的主题,该主题必须具有一定的复杂性和挑战性。学习者将该主题细化并进行任务分工,形成与之相关的小主题,后续讨论便依次展开。他们通过讨论,明确任务分工,得出分组名单。学习者可以围绕该主题和内容来发表自己的见解和观点,分享自己的思路,相互争辩和评价,以扩充自己的见解。学习者间的交互有利于激发各自的潜力,促使其实现新旧知识的同化和顺化,提高自身认知水平。

4.建立学习者档案

在学习者注册之后,助学者会为每一个参与共同体的成员建立一个学习档案,包括学习者的登陆日期和形式、登录历史记录以及该共同体的伙伴等信息,电子档案袋还记载了学习者在学习过程中的心得及体会,学习者的分组名单也会被上传到学习文件夹和学习档案中,所以学习档案必须具有一定的开放性和灵活性。IM技术最大的优点就是提供开放式的会员资料,学习者可以随时浏览和修改自己的学习档案,同时,还可以浏览他人的学习档案,了解伙伴的学习需求和专业等信息,以有效增加学习者之间的信任感。

5.行为准则和价值判断

网络环境下教师学习共同体的存在形式是虚拟的,但它不是一个结构松散的学习组织,而是一个交互紧密的结构化聚集处,并且具有一定的社会化力量。[15]学习者在参与共同体时须作出必要的承诺,保证自身在参与的过程中要经得住考验,并能为共同的学习目标和任务投入必要的时间和精力,参与者必须自觉遵守承诺,克服困难,才能取得最大的学习收获。为保证学习共同体整个学习活动有序地展开,必须要有统一的行为标准和准则供学习者遵循,让学习者形成正确的价值判断。[16]该准则的形成必须遵循平等、尊重、信任等原则,主要涉及如何有效处理成员之间的冲突,如何选择合适的交流工具、学习活动的组织方式和如何对待个人的隐私等方面。[17]

6.组织积极互动

IM技术可以为共同体提供交流工具、协作工具、追踪评价工具、个人学习工具、共享工具等,通过这些工具可以构建一个便于教师和学生进行知识教学、学习交流、共同探究的合作平台。通过电子邮件、BBS、聊天室、论坛、意见投票、视频会议等交流工具,共同体之间轻松地实现交流和协商;角色扮演、虚拟白板、应用软件等协作工具为学习者之间的合作创建平台,学习者可以轻松地与其他的成员进行协作以解决问题。[18]随着学习活动的展开,学习者进行多方面的积极互动,提高自身在共同体内的参与程度,学习者之间以及他们与助学者之间的联系越来越紧密,彼此的关注度上升,学习者的聚合度升高,从而提高了学习者的学习效果。笔者根据西北农村中学教师网络学习共同体的特点提出其社会交互过程模型,共包括4个环节,如图3所示。

图3 网络学习共同体的社会交互模型

(1)学习主题和目标确定。在该环节中,助学者与学习者根据需要确定学习主题,该主题必须在具备一定挑战性的同时还能够充分调动学习者学习的积极性,学习者的学习活动将围绕该学习主题展开。学习者可为自己制定一套学习目标和计划以便学习有条不紊地展开。

(2)共同体内部交互。围绕学习目标和学习主题,学习者之间、学习者与助学者之间以及人机之间展开各种交互。共同体通过各种内部交互展开讨论、合作和交流,同时,共同体也通过内部交互来重新反思主题的准确度,以达到对主题的随时改进。

(3)共同体的自身发展。通过共同体内部交互,共同体自身的知识和经验得到发展的同时,实现知识的同化和顺化以及新旧知识的相互迁移。此时,学习者将会进行内部原有认知结构的重新构建以形成新的认知结构,并且将其输出到环节(4)中,实现知识的动态生成。

(4)知识的动态生成。知识的动态生成过程主要包括主题与目标的完成情况以及知识的有意义建构过程。主题与目标的完成情况直接反映了学习者对于主题的理解情况,该过程会对环节(3)产生有意义的影响,促进其知识的同化和顺化过程。学习者的知识不是固定的,学习者在完成知识的有意义建构过程后,对整个学习和交互过程进行冲突调整,完善学习主题和目标,形成一个循环体,往复运作,直到共同体成员的问题得到解决,该社会交互便自行解散。

7.完成任务,实现目标

IM技术还为学习者提供了各种学习工具(如搜索工具、阅读工具、写作工具等),学习者通过这些工具查找、收集资料,经过分析整理后发布成果,同伴间相互交流、协作和讨论以充实自己的作品。同时,学习者会反思自己的学习过程和结果,以判断是否完成任务,达到既定的学习目标,如果已经达到目标,学习者会参与下一个学习主题的讨论;否则,学习者将重新参与讨论,直到达到学习目标。

8.冲突调整与存在感培养

学习者在整个学习的过程中会存在很多矛盾,也会遇到很多意外,所以,必须进行冲突调整,将影响学习者学习的负面因素调整到最低。同时,鼓励学习者克服自身的主观因素,优化学习效果。共同体成员之间的交流和沟通帮助学习者缓解其处于网络虚拟环境下的孤独感和不适应性,提高自己的认知存在感、社会存在感和知识存在感。

五、结束语

教育改革对于教师提出了新的挑战,也成为西北农村中学教师专业发展的新要求。网络学习共同体为西北农村中学教师的学习提供了新的机遇。IM技术支持下的西北农村中学教师专业发展的网络学习共同体构建过程为西北农村的教师专业发展提供了技术、资源和服务等支持,成为该地区教师专业发展的强大后盾。

[1] 袁利平,戴妍.基于学习共同体的教师专业发展[J].中国教育学刊,2009(6):87-89.

[2] 李娟,张家铭.甘肃农村中小学现代远程教育培训现状及问题分析[J].继续教育研究,2009(11):77-79.

[3] 郭治虎,杨晓宏.甘肃农村中小学现代远程教育发展现状分析[J].现代远距离教育,2006(3):39-41.

[4] 唐玉光.教师专业发展与教师教育[M].合肥:安徽教育出版社,2008:39-40.

[5] 刘思佳,高瑜.维果茨基的社会建构主义理论对教学交往的启示[J].教育与教学研究,2011(1):32-34.

[6] 李彤彤,马秀峰.教师虚拟学习社区中的知识建构实证分析[J].电化教育研究,2011(11):26-32.

[7] 张晓莉,郑秀琪.基于网络的协作式学习系统的设计模式[J].中国电化教育,2003(3):69-71.

[8] 杨丽娜,颜志军,孟昭宽.基于个性化推荐思想的虚拟社区学习共同体动态创建[J].现代教育技术,2012(1):88-92.

[9] 况姗芸.网络学习共同体的构建[J].开放教育研究,2006(1):33-35.

[10] 高丹丹,陈向东,张际平.基于课程的在线学习共同体研究[J].远程教育杂志,2008(8):12-15.

[11] 汪颖.“农远”项目学校TELSC学习共同体的构建[J].中国电化教育,2011(7):53-58.

[12] 彼得·圣吉.第五项修炼——学习型组织的艺术与实务[M].上海:三联书店,2001.

[13] ScottD.Johnson,Chanidprapa Suriya,Seung Won Yoon,etal.Team development and group processes of virtual learning teams[J].Computers & Education,2002(39):379-393.

[14] 李清茂,党跃武.信息服务中的用户认知构建[J].重庆科技学院学报,2008(12):95-96.

[15] 顾小清.信息时代的教师专业发展:理念、方法[J].电化教育研究,2005(2):35-39.

[16] 周速.网络环境下教师学习共同体对教师专业发展的支持[J].电化教育研究,2007(6):45-48.

[17] 武俊学,李向英.构架网络环境下教师学习共同体——教师专业发展的创新途径[J].现代教育技术,2006(1):69-73.

[18] 王林发.基于Wiki的学习共同体构建策略研究[J].中国电化教育,2011(9):100-104.

责任编辑 张军涛

Study on Construction of Online Learning Community for Teachers Professional Development in the Rural Middle School in Northwestern China

YANWei-hua,YANGCheng/JiangsuNormalUniversity

Teachers' professional development in northwest rural middle school plays a crucial role in promoting the development of basic education in the Northwest. The special regional features of the northwest area result in some problems in the northwest rural secondary school teachers' professional development. Online learning community will provide new ways and means to the northwest rural secondary school teachers' professional development. The construction of teachers' online learning community based on IM technology can promote cooperation and communication between learners, and provide the support of technology, resources and services for teachers' professional development. Meanwhile, the learning process focuses on cultivating learners' non-intelligence factors; the two-way interaction can achieve learning together, making progress together and knowledge reconstruction so as to promote teachers' professional development.

rural middle school in northwest;teachers' professional development;online learning community; IM technology

2013-10-14

颜维花,江苏师范大学教育技术学专业硕士研究生,主要从事农村中小学教师专业发展研究(yanweihuajiayou@163.com);杨成,江苏师范大学教育研究院教授,主要从事教育技术基本理论与远程教育研究。

G40-057

A

2095-6576(2014)02-0043-05